Полная версия

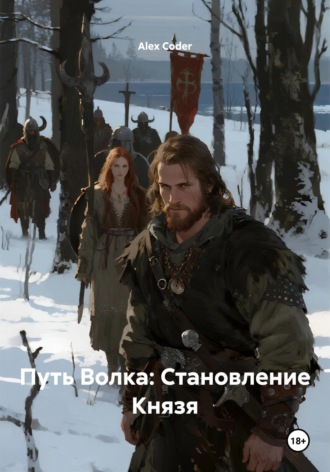

Путь Волка: Становление Князя

Она осторожно повязала красную ленту на нижнюю, самую толстую ветвь. Яркое пятно горело на темной коре, как капля крови. Как жертва. Затем она поставила миску с молоком на землю, в углубление между могучими корнями, похожими на лапы спящего зверя.

Закончив, она выпрямилась и повернулась к дровосекам, которые все это время молча, с какой-то первобытной завороженностью, наблюдали за ее действиями.

– Мы не можем только брать, – сказала она. Голос ее был ровен и спокоен, но в нем слышалась та же непреложная истина, что и в словах Ратибора накануне. – Этот лес кормит нас. Он дает нам дерево для дома, дичь для котла. Но он живой. И у него есть хозяин. И если мы будем только брать, ничего не давая взамен… однажды лес заберет у нас сам. И заберет гораздо больше, чем мы взяли. Заберет жизнь ребенка, укушенного змеей. Заберет охотника, на которого упадет сухое дерево. Заберет наш покой, наслав на нас мор или страх. Нужно платить за все. Особенно за то, что берешь силой.

Хмурые, бородатые мужи, которые еще несколько недель назад посмеялись бы над такими "бабьими сказками", сейчас молчали. Они своими глазами видели, как река, с которой говорила эта девушка, успокоилась. Они своими ушами слышали, как лес, который она назвала живым, отказал им в добыче. Их прагматичный, земной мир дал трещину. И в эту трещину заглянуло нечто иное. Древнее. То, что чувствовала их кровь, даже если разум отказывался это принимать.

Никто не посмел усмехнуться. Никто не проронил ни слова.

– Теперь можно, – сказала Заряна и отошла в сторону.

Боривой посмотрел на Горазда, на красную ленту, трепещущую на ветру, на одинокую миску с молоком у корней. Потом перекрестился своим, старым знаком. И только после этого, выдохнув, занес топор.

Первый удар прозвучал иначе, чем по соснам. Глухо. Тяжело.

Будто они рубили не просто дерево.

А заключали договор.

Кровью своей ленты, молоком своего скудного достатка, железом своего топора. Договор с этой древней, могучей землей.

Они просили силы.

И в обмен предлагали свое уважение.

Глава 45. Первое Бревно

Два дня они валили лес и таскали бревна. Тянули их на веревках, подкладывая катки, надрывая животы и срывая голоса. Работа была каторжной. Она выматывала, отбирала все силы без остатка. Но в этой усталоosti было здоровое, правильное начало. Это была усталость творцов, а не жертв. У подножия холма выросла целая гора строевого леса – их будущее богатство, их будущая защита.

Пока одни работали в лесу, другие – наверху. Под руководством Рогнеды они разметили периметр будущего острога. Не просто на глазок, а выверенно, с натянутыми веревками, с вбитыми по углам кольями. Площадка была очищена от камней и корней, выровнена. Все было готово к главному. К строительству стен.

И вот этот день настал.

Десяток самых сильных мужиков, кряхтя и обливаясь потом, подняли на вершину холма первое бревно. Оно было огромным, прямым, как стрела, очищенным от коры и веток. Его белая, смолистая древесина ярко сияла на солнце. Его тащили, как несут в капище жертвенного быка – торжественно и сосредоточенно.

– Кладем! – рявкнул Боривой, и они все разом, по команде, опустили тяжелую сосну на землю.

Гуп!

Глухой, весомый удар прокатился по холму.

Это был не просто звук падающего дерева.

Это был первый камень, заложенный в основание их нового мира.

Это был звук, который говорил: "Мы здесь. И мы строимся".

Люди, работавшие неподалеку, на мгновение замерли, обернувшись на этот звук. Он был точкой отсчета. До него была только подготовка, суета, расчистка. А с этого мгновения началось созидание.

Это была их маленькая, но очень важная победа. Физическое, осязаемое, абсолютно реальное начало. Еще вчера на этом месте рос вереск, а теперь здесь лежало первое бревно их дома. Можно было подойти, потрогать его теплое, гладкое, пахнущее смолой тело. Можно было сесть на него. Можно было поверить, что все это – не просто слова и мечты.

"Из чего состоит дом? – Ратибор смотрел на это бревно, на людей, с облегчением вытиравших пот со лбов. – Он состоит не из дерева и мха. И даже не из стен и крыши. Дом состоит из вот таких вот мгновений. Из первого вбитого кола. Из первого положенного бревна. Из первого разведенного в очаге огня. Из смеха первого рожденного в нем ребенка. Каждое такое мгновение – это узелок на нити, из которой ткется полотно под названием 'дом'. И чем больше таких узелков, тем крепче полотно. Тем труднее его разорвать".

Он подошел к бревну. Рогнеда уже стояла рядом, прикидывая, как крепить его к земле.

– Нужны колья. Крепкие. Из дуба. Чтобы вбить с обеих сторон, – сказала она деловито.

Первый крепежный кол уже был готов. Его вытесал сам Боривой – короткий, заостренный, толщиной в руку. Ратибор взял у него из рук тяжелую деревянную кувалду – киянку.

– Я сам, – сказал он.

Он установил кол у самого края бревна. Примерился. Поднял кувалду высоко над головой. Его мышцы на спине и руках напряглись.

И ударил.

БУМ!

Кол с хрустом вошел в каменистую почву на несколько вершков.

Еще удар.

БУМ!

И еще.

Он бил. Не яростно, как в бою. А размеренно, тяжело, вкладывая в каждый удар всю свою волю. С каждым ударом он будто вбивал не просто кол. Он вбивал свое право на эту землю.

Бум! (Это за моего отца!)

Бум! (Это за всех, кто погиб!)

Бум! (Это за наш сожженный дом!)

Бум! (А это – за наш новый!)

Он бил, пока верхушка кола не сравнялась с бревном. Потом выпрямился, тяжело дыша. Посмотрел на свою работу. Бревно и кол, казалось, стали одним целым, вросшим в вершину этого холма.

Он оглядел своих людей. Они смотрели на него. И он увидел в их глазах не только уважение. Он увидел понимание.

Он был не просто вождем, который отдает приказы. Он был первым строителем. Тем, кто вбивал первый гвоздь в их общий дом.

Работа возобновилась с удвоенной силой. За первым бревном последовало второе. Третье.

Они начали строить свой мир.

И глухой, размеренный стук киянки стал пульсом этого нового, рождающегося в муках, мира.

Глава 46. Пот и Земля

Пока на вершине холма росла стена, внизу, у его подножия, началась другая работа. Не менее важная. Рогнеда, обойдя будущее городище, наметила линию рва. Широкого, глубокого. Последнего рубежа, который должен был остановить любого врага.

– Здесь, – сказала она, чертя линию на земле острием копья. – Глубиной в два человеческих роста. Шириной – чтобы конь не перепрыгнул.

И работа началась.

И это был ад. Настоящий, рукотворный ад.

Если на вершине земля была относительно податливой, то здесь, у подножия, она была твердой, как камень. Под тонким слоем дерна лежала плотная, спрессованная глина, перемешанная с осколками скал и галькой. А сквозь нее, как живые, упрямые жилы, проросли корни сосен. Толстые, переплетенные между собой, они уходили глубоко в землю. Они держали этот холм. И они не хотели его отпускать.

Лопаты, те немногие, что у них были, гнулись и ломались. Приходилось работать кирками, топорами, даже просто заостренными кольями, разрыхляя проклятую землю сантиметр за сантиметром. Работа продвигалась мучительно медленно.

– Проклятое место, – рычал Горазд, отбрасывая в сторону очередной камень размером с голову. Пот заливал ему глаза, спина ломило от напряжения. – Эта земля не хочет нас! Она костями своими упирается!

– А ты упирайся сильнее! – огрызнулся на него Боривой, чья седая борода была вся в земле и глине. – Думаешь, хороший дом строится на мягкой земле? Хороший дом строится на камне! Копай, щенок, а не ной!

Работали все. Разделения на воинов и смердов, на мужчин и женщин, здесь больше не было. Были просто люди, строящие свою нору, свою берлогу. Мужчины рубили корни и кайлили землю. А женщины и подростки делали то, что могли – таскали. Они наполняли большие плетеные корзины разрыхленной землей и камнями и относили их на край рва, формируя внешний вал.

Ратибор смотрел на Светлану. Она работала вместе со всеми, молча и упрямо. Ее лицо было перепачкано землей, волосы выбились из-под платка. Она поднимала корзину, почти такую же большую, как она сама, кряхтела от натуги, но несла. Ее руки, тонкие, белые, созданные для того, чтобы держать веретено или вышивать тонкие узоры, теперь были красными, опухшими, покрывались первыми мозолями и кровоточащими ссадинами.

Однажды он не выдержал. Подошел, когда она в очередной раз пыталась поднять непосильную ношу.

– Оставь, – сказал он. – Это не женская работа. Иди наверх, помоги Заряне с травами.

Она остановилась, перевела дух. И посмотрела на него снизу вверх. Ее глаза были усталыми, но в них не было ни жалобы, ни просьбы о пощаде. В них было упрямство.

– А чья это работа, Ратибор? – спросила она тихо. – Твоя? Боривоя? Всех? Разве этот дом, который мы строим, не будет и моим тоже? Разве эти стены будут защищать только мужчин?

Он молчал, не зная, что ответить.

– Каждая из нас, – она обвела взглядом других женщин, так же таскавших землю, – похоронила там, дома, кого-то. Мужа, брата, отца. У нас больше нет мужчин, которые построили бы для нас дом. Значит, мы будем строить его сами. – Она снова взялась за корзину. – Каждая царапина на моих руках – это моя лепта. Мой камень в общую стену. Не отнимай у меня этого. Это все, что у меня осталось.

"Они говорят, что женщина – слабый сосуд, – подумал он, глядя ей вслед. Он не стал ей мешать. – Какая ложь. Мужская сила – она в порыве. В ярости боя, в тяжести удара. Она яркая, но короткая. А женская сила – она другая. Она как вода. Тихая, терпеливая, но неостановимая. Она способна годами точить камень. Она в этом вот молчаливом упрямстве. В способности нести непосильную ношу, стиснув зубы. Идти до конца. Не ради славы, не ради мести. А просто ради того, чтобы в конце этого пути можно было зажечь очаг и накормить своих детей".

Работа продолжалась. Монотонная, изматывающая, тупая.

Пот и земля.

Пот, который смешивался с грязью на их лицах. Земля, которая набивалась под ногти.

Пот, которым они поливали эту чужую, неприветливую землю, делая ее своей.

Земля, которая с неохотой, с сопротивлением, но все же поддавалась их упрямству.

И в этом простом, адском труде было что-то священное. Они не просто копали ров.

Они врастали в эту землю.

Своим потом. Своей кровью, сочившейся из разбитых рук. Своей несокрушимой волей.

Глава 47. Раздор

Усталость – это плохая советчица. Она высушивает терпение, делает слова колкими, а кулаки – тяжелыми. На третий день рытья рва, когда работа казалась бесконечной, а мышцы горели непрерывным огнем, эта усталость дала свои ядовитые всходы.

Горазд, молодой и сильный дружинник, привыкший к быстрым, яростным схваткам, а не к монотонному, изнуряющему труду, выпрямился, чтобы перевести дух. Его взгляд упал на Творимира, немолодого уже мужика-смерда, который копал рядом. Творимир был жилистым, но не таким могучим, как молодой воин. Он работал медленно, но без остановок, упрямо, как вол, впряженный в плуг.

Раздражение, копившееся в Горазде весь день, нашло выход.

– Ты машешь лопатой, как девка подолом! – рявкнул он, утирая пот со лба. – Из-за таких, как ты, мы и через год этот ров не выкопаем! Шевелись, старый!

Творимир медленно выпрямился. Он был из тех людей, что долго терпят, но если уж их вывести из себя, то гнев их бывает тихим и страшным. Он обвел молодого воина усталыми, покрасневшими глазами.

– Я, может, и машу, как девка, – процедил он сквозь зубы, – зато я машу с самого утра. А не стою через каждый час, любуясь на свои мозоли, как ты, щенок. Ты мечом махать привык, а не работать.

Кровь бросилась в лицо Горазду. Сравнение с девкой, да еще и упрек в лени от простого смерда – это было неслыханным оскорблением для воина.

– Да я за один свой удар делаю больше, чем ты за весь день, старый хрыч! – взревел он, бросая лопату и делая шаг к Творимиру.

– Ну так покажи, вояка! – Творимир тоже отбросил свой инструмент. – Покажи, как ты языком своим работать умеешь!

Еще мгновение, и они бы вцепились друг в друга. Двое измученных, доведенных до предела людей, готовых выместить всю свою усталость и злость друг на друге. Их товарищи остановились, глядя на назревающую драку с мрачным интересом. Этот маленький конфликт был искрой, которая могла поджечь весь их хрупкий мир.

Но тут между ними, как тень, возник Ратибор. Он не кричал, не расталкивал их. Он просто встал между ними. И одного его присутствия, его тяжелого, молчаливого взгляда хватило, чтобы оба замерли.

Он помолчал, давая их гневу остыть под своим холодным взглядом. Он смотрел то на налитое кровью лицо Горазда, то на серые от ярости скулы Творимира.

– Устали? – спросил он наконец. Спокойно. Почти безразлично.

Оба молчали, тяжело дыша, не решаясь ни ответить, ни отвести глаз.

– Хорошо, – кивнул Ратибор, и в его голосе не было ни капли сочувствия. – Усталость – это хороший знак. Это признак того, что вы еще живы. Мертвые, знаете ли, не устают. Им уже все равно.

Он наклонился, поднял их лопаты и протянул им.

– А теперь берите. И копайте. Рядом.

Они неуверенно взяли инструменты.

– Так вот, – продолжил Ратибор все тем же ровным, убийственным тоном. – Раз уж у вас так много лишних сил, что вы готовы тратить их на то, чтобы друг другу морды бить, я дам вам применение этой силе. Вы будете соревноваться. Ты, Горазд, воин, и ты, Творимир, пахарь. Вот ваш участок рва, от этого камня и до того дерева. И если к закату я не увижу, что он глубже и шире, чем у всех остальных… то завтра, – он сделал паузу, обводя их обоих ледяным взглядом, – …завтра вы оба, и воин, и пахарь, будете чистить отхожие ямы для всего лагеря. Голыми руками.

Он посмотрел на Горазда.

– Чтобы ты, воин, понял, что такое настоящее дерьмо, и перестал искать его в работе своих товарищей.

Потом на Творимира.

– А чтобы ты, пахарь, понял, что в нашей стае нет ни воинов, ни смердов. А есть только те, кто работает. И те, кто гребет дерьмо. Выбирайте.

"Что такое справедливость вождя? – думал он, отходя от них. Он не стал дожидаться ответа. Он знал, что они подчинятся. – Это не поиск правых и виноватых. Это чушь. Когда стая на грани, виноваты все, кто ставит свою гордыню выше общего дела. Справедливость – это когда ты берешь две разрушительные силы – гнев воина и обиду пахаря – и направляешь их в одно русло. Заставляешь их копать одну яму. Ты не гасишь их вражду. Ты используешь ее как топливо для общей работы. Ты превращаешь их личный яд в общее лекарство. И если повезет, к вечеру, когда они оба будут валиться с ног от усталости, у них просто не останется сил, чтобы ненавидеть друг друга".

Он не обернулся. Но он слышал, как за его спиной с удвоенной, яростной силой застучали по земле две лопаты.

Ров станет сегодня немного глубже.

А его стая – немного крепче.

Глава 48. Тихая Песня

Вечер пришел как избавление. Работа прекратилась, как только солнце коснулось зубчатой кромки леса. Люди поднимались со дна рва, выползали из-за растущих стен, шатаясь от усталости. Их тела были одним сплошным сгустком боли. Они двигались медленно, как во сне, стягиваясь к костру, который уже горел на вершине холма.

Они сидели внутри первого, еще невысокого кольца из бревен. Стены были высотой чуть выше пояса, но они уже создавали ощущение замкнутого, своего пространства. За ними, снаружи, выл ветер и сгущался холодный северный мрак. А здесь, внутри, было тепло от огня и от десятков человеческих тел, сгрудившихся вместе.

Они ели молча. Сегодня никто не ссорился. Никто даже не разговаривал. Сил на слова просто не было. Они жевали свою скудную пищу – жидкую кашу да печеную рыбу – и смотрели в огонь. Их лица, грязные, обветренные, исцарапанные, в неровном свете пламени были похожи на лики каких-то древних, уставших богов. Они были измотаны до самого предела, до дна души.

Тишина у костра была густой, почти осязаемой. Усталость была так велика, что казалось, даже мысли замерзли на полпути. И в этой звенящей пустоте раздался тихий, надтреснутый, как старый глиняный горшок, голос старой Милолицы. Она баюкала внучку, и слова рождались сами собой, приходя из глубины памяти, из того мира, где еще были внуки, мужья и сыновья.

(тихо, нараспев, почти про себя)

«Спи, моя пташечка, баюшки-баю,

Ветер-гуляка спит на краю.

Солнышко красное скрылось за лесом,

День оттрудился, укрылся завесом».

Ее голос был слаб, но в нем было столько невыплаканной нежности, столько глубокой, всепрощающей любви, что казалось, будто это поет сама душа их потерянной родины. Люди замерли, перестав жевать. Этот простой напев был таким чужеродным и таким необходимым в этом диком лесу.

(голос крепнет, в нем появляются нотки светлой печали)

«Спит за околицей рожь золотая,

Смотрит в окошко луна молодая.

Скрипнет калитка, вздохнет в сенях печка,

Тихо журчит наша сонная речка».

Она пела о простых, понятных вещах. О тех, которых они лишились. О теплой печи. О скрипе калитки. О запахе скошенной травы. О смоленских полях. О тихой, ленивой речке, в которой они купались детьми. О родном доме, которого больше не было.

Любава, сидевшая рядом, не выдержала. Она тихо всхлипнула, утирая слезы рукавом. А потом ее тонкий, чистый, как родниковая вода, девичий голос вплелся в песню, поддерживая старуху. Их два голоса, старый и молодой, сплелись в щемящей гармонии.

(два голоса, один – низкий и дребезжащий, другой – высокий и звенящий)

«Спи, мой сыночек, придет сера волчица,

Спросит волчица – кто здесь не спится?

Матушка скажет: "Дитя мое дремлет",

Волк и уйдет, тишине нашей внемля».

И тут к ним присоединился третий голос. Мужской, неуверенный бас. Это был Верен. А за ним – еще один, и еще. Мужчины, которые привыкли петь лишь громкие, походные песни, сейчас, стесняясь и пряча глаза, подхватывали эту тихую мелодию. Потому что эта песня была о мире, который они не смогли защитить.

(хор крепнет, в нем появляются низкие мужские голоса)

«Дремлет за печкою дедушка-домовой,

Сон твой хранит он до зорьки до новой.

Спят топоры, и коса на приколе,

Мирно у бревен, и тихо на поле».

Эта песня, полная бесконечной тоски и нежности, повисла над диким северным лесом. Она была такой человеческой, такой беззащитной в этом огромном, первобытном мире. Она была молитвой. Плачем по утраченному раю. И многие, даже суровые воины, плакали, не стыдясь своих слез. Они оплакивали не только убитых. Они оплакивали скрип своей калитки. Запах своего сена. Тепло своей печи.

И когда песня дошла до последнего куплета, ее пели уже почти все. Это был уже не хор. Это был один общий, тихий стон души.

(поют все, голоса дрожат от слез)

«Спи, мое сердце, мой лучик багровый,

Будет тебе новый дом, новый кровель…

Только во сне ты вернешься обратно,

В поле смоленское, в запах мятный…

Баюшки-баю…»

Последние слова растворились в тишине, оборвавшись на полувздохе. И над костром, над склоненными головами, над этим диким, чужим лесом еще долго висело эхо последней ноты. Эхо их потерянного, навсегда ушедшего дома.

Ратибор смотрел на их лица. И он видел, как по грубым, обветренным щекам суровых воинов, по лицу старого Боривоя, по щекам Горазда и Верена катятся слезы. Они не стыдились их. Не утирали. Это были не слезы слабости. Это были слезы очищения. Они выплакивали из себя всю ту боль, которую так долго носили внутри, пряча за яростью и работой.

"Что делает горстку людей – народом? – думал Ратибор, и у него у самого першило в горле. – Не общая земля. Не общий вождь. И даже не общая кровь. А общая песня. Одна на всех колыбельная. Одна на всех боль. Одна на всех память. Эта песня сейчас – это и есть наша родина. Единственное, что у нас осталось. Мы можем потерять все. Но пока мы помним эту мелодию, мы – не просто сброд. Мы – народ. Изгнанный. Израненный. Но не сломленный".

Он тоже плакал. Впервые с той ночи.

Беззвучно. Просто слезы текли по его грязным щекам, смешиваясь с потом и пылью. Он плакал не о себе. Он плакал о них. Об этой их страшной, упрямой, несокрушимой человечности, которая звучала сейчас в этой тихой, простой песне, летевшей в холодное, звездное, чужое небо.

Глава 49. Бремя Вождя

Песня стихла так же медленно, как и началась, растаяв в ночном воздухе, оставив после себя гулкую, очищенную тишину. Слезы высохли. Напряжение, копившееся неделями, ушло, смытое этой волной общей скорби. Люди начали расходиться по своим временным шалашам, готовясь ко сну. Движения их были плавными, усталыми, но в них больше не было той надрывной, злой спешки. Они выплакали свою боль. И эта общая слабость, как ни странно, сделала их сильнее, сплоченнее.

Ратибор остался у костра один. Он не чувствовал усталости. Пережитое эмоциональное потрясение стерло ее, оставив после себя странную, звенящую ясность в голове. Он смотрел на догорающие угли, на их бархатное, живое свечение. И думал.

Он думал о своих людях. Вспоминал их лица в свете пламени. Лицо старой Милолицы, просветлевшее от пения. Лицо Боривоя со слезами в морщинах у глаз. Лицо Светланы, полное тихой, всепонимающей печали. Он вспоминал их, и его невидимый собеседник, его собственное второе "я", задавал ему вопросы.

"Ты видел их сегодня? По-настоящему видел? Не как воинов, не как работников, не как безликую толпу, которую нужно накормить и защитить. А как людей. Уязвимых. Сломанных. И все же – несокрушимых. Они плакали. Они показали свою слабость. И что ты чувствовал в этот момент, Ратибор?"

Он ковырнул сапогом уголек, и тот рассыпался снопом искр.

"Ты не чувствовал жалости. И не чувствовал презрения. Ты чувствовал… зависть. Да, именно так. Ты завидовал им. Завидовал их праву на слезы. Их праву быть слабыми, хотя бы на один короткий вечер. Праву разделить свою боль с другими, и от этого разделения сделать ее легче".

Он тяжело вздохнул, и этот вздох был полон горечи.

"А у тебя такого права нет. Никогда не было. И никогда не будет.

Что такое вождь? Ты думал, это тот, кто сильнее всех? Тот, кто рубит головы врагам и ведет за собой в бой? Какая мальчишеская глупость. Сила вождя – это не то, что он показывает. А то, что он скрывает.

Вождь – это не тот, кто ведет. Это тот, кто несет. Несет на себе взгляды всех, кого он ведет. Их надежду. Их страх. Их отчаяние. Каждое утро сотня пар глаз поворачивается к тебе. И они не спрашивают, как ты спал. Они ищут в твоих глазах ответ на свой единственный, немой вопрос: "Мы выживем сегодня?".

Он закрыл глаза. И увидел эти глаза. Десятки, сотни глаз. Они смотрели на него.

"Они смотрят на тебя, ища в твоих глазах уверенность, которой у тебя, может быть, и нет. Они ищут в твоем голосе твердость, даже если у тебя у самого все внутри дрожит от сомнений. Они ищут в твоих приказах мудрость, даже если ты сам действуешь наугад, как слепец в темной комнате.

Ты перестаешь быть человеком. Ты становишься зеркалом. Зеркалом для сотен душ. И ты обязан отражать не то, что есть на самом деле, не свою собственную усталость и свой страх. Ты обязан отражать то, что им нужно увидеть. Надежду. Силу. Непоколебимость".

Он почувствовал, как плечи ломит от этой невидимой ноши.

"И эта ноша тем тяжелее, что ты не имеешь права ее ни с кем разделить. Ты можешь разделить с ними хлеб. Ты можешь разделить с ними бой. Но ты никогда не сможешь разделить с ними свое бремя. Ты должен быть один. Всегда. Даже в толпе самых верных друзей. Даже в объятиях женщины. Ты должен быть абсолютно, тотально один.

Ты должен быть скалой, о которую разбиваются волны их отчаяния. И никого не волнует, что эта скала, может быть, давно уже пуста внутри. Что внутри у нее – лишь песок и ветер. Пока она стоит, пока она не рухнула, у них есть за что держаться".

Он открыл глаза и посмотрел на строящиеся стены их острога, смутно черневшие в ночи.

Вот она, его скала. Которую он строил для них. И для себя.

Он строил ее не только из бревен. Он строил ее из своей собственной, запертой на семь замков души.

Он встал, потянулся, разминая затекшие мышцы. И пошел на свой обычный ночной обход.

Нужно было проверить дозорных.