Полная версия

Путешествие в пушкинский Петербург

Девяти-десятилетние дети, оторванные от семей и отданные в полную власть хозяину, обречены были на тяжкое существование. Учили, кормили и одевали их плохо. Даже зверское отношение хозяина не давало права мальчику уйти от него. Ведь и взрослые рабочие зависели от произвола хозяина. По его жалобе они могли угодить и в «смирительный дом» – тюрьму.

Все желающие заниматься ремеслом, и городские, и пришлые, должны были записываться в цехи. Постоянные ремесленники именовались вечно-цеховыми, пришлые – временно-цеховыми.

В Петербурге существовали десятки всевозможных ремесленных цехов: шляпный, перчаточный, пуговичный, трубочистный, ткацкий, пильный, кухмистерский, гончарный, фельдшерский, парикмахерский, конфетный, пряничный и даже цех «прививания», то есть завивки конских хвостов и грив. Но самыми многочисленными были портновский, столярный, сапожный, кузнечный, слесарный, кровельный, булочный, переплетный, медно-бронзовый, шорный и малярный.

Роскошная внутренняя отделка дворцов и особняков, мебель, наряды дам и костюмы светских франтов, мундиры военных и штатских, драгоценные украшения – множество всевозможных изделий, не говоря уже о нужнейших предметах домашнего обихода, – все это было сделано петербургскими ремесленниками.

Один из них – кровельщик Петр Телушкин – в 1830 году прославил себя подвигом, совершить который помогли ему ум, смекалка, мастерство и отчаянная храбрость. Обнаружили, что фигура летящего ангела с крестом на шпиле колокольни Петропавловского собора накренилась. Требовалось срочно ее поправить. Колокольня Петропавловского собора была самым высоким строением Петербурга. Высота ее – 122,5 метра, высота фигуры ангела – 3,2 метра, размах крыльев – 3,8 метра, высота креста – 6,4 метра. При этом фигура ангела – флюгер, свободно вращающийся под напором ветра. Строить леса для ремонта стоило бы огромных денег. Власти были растеряны. И тут объявился простой кровельщик Петр Телушкин. Он подал по начальству письменное прошение, в котором изъявил желание «лично произвесть все исправления в кресте и ангеле без пособия лесов», прося заплатить только за материалы, которые потребует работа; «награду же трудов своих» он представлял усмотрению начальства. Власти согласились. И отважный мастеровой с одной только веревкой, на глазах у тысячной толпы, сумел взобраться на огромную высоту по совершенно гладкой поверхности шпиля и укрепить там веревочную лестницу. Шесть недель лазал по ней Телушкин, пока не закончил ремонт.

Подвиг петербургского кровельного мастера Телушкина вошел в историю города.

Но крестьянин, мастеровой, ремесленник, как бы он ни был умен, трудолюбив, талантлив, редко мог занять в тогдашней жизни сколько-нибудь видное место. Хозяевами жизни были выходцы из других сословий.

В пушкинское время все большее влияние на дела страны и ее столицы приобретало купечество.

Купец становится заметной фигурой на петербургских улицах.

Рассказывая о метаморфозах Невского проспекта, происходящих в течение дня, А. Башуцкий пишет: «Гулянье хорошей публики продолжается до четвертого часа; тогда появляются новые лица. Люди в широких сюртуках, плащах, кафтанах, с седыми, черными, рыжими усами и бородами или вовсе без оных; в красивых парных колясочках или на дрожках, запряженных большими, толстыми, рысистыми лошадьми, едут из разных улиц к одному пункту. На задумчивых их лицах кажется начертано слово: расчет; под нахмуренными бровями и в морщинах лба гнездится спекуляция; из проницательных быстрых глаз выглядывает кредит; по этим признакам вы узнаете купцов, едущих на Биржу».

Купцы владели огромными капиталами и недвижимым имуществом, магазинами и лавками. Торговля лесом, строительными материалами, дровами, железом, стеклом, бумагой, свечами, мукой, спиртными напитками была в их руках. Им же принадлежали почти все доходные дома в городе. Так, богатейшие купцы Жадимеровские, у одного из которых на Большой Морской улице снимал квартиру Пушкин, имели в Петербурге несколько домов. Дом на Мойке, где умер Пушкин, в начале XIX века княгиня Волконская купила у А. Я. Жадимеровского.

В 1821 году в Петербурге числилось 10 023 купца – «здешних и иногородних». С некоторыми колебаниями это количество держалось в таких же пределах и в последующие годы.

Русские купцы селились в Петербурге все больше по берегам Фонтанки от Чернышева и до Обуховского моста, на Обуховском проспекте, Большой Садовой, Гороховой и Владимирской улицах. Иностранные купцы предпочитали жить на Васильевском острове, поближе к порту и Бирже.

Купцы делились на три гильдии. Чтобы записаться в первую, надо было «объявить» капитал в 50 тысяч рублей. Для второй гильдии требовался капитал в 20 тысяч, для третьей – в 8 тысяч. Купцов первой и второй гильдий было немного. Но именно в их руках сосредоточивались самые крупные капиталы, они играли главенствующую роль в торговой жизни города.

Деньги приобретали все большее значение. И среди дворян находилось немало таких, которые готовы были променять свои сословные привилегии на капитал. В обер-полицмейстерских отчетах за 1833 год указано, что 35 дворян записались в купцы. В 1838 году эта цифра увеличилась до 41, а в 1839-м – до 440 человек. Фигура дворянина средней руки, который для поправки своего состояния женится на купеческой дочери, в 1830-е годы появляется в литературе и на сцене.

Даже аристократы не считали уже зазорным жениться на богатых купеческих дочерях. Приятель Пушкина полковник В. В. Энгельгардт взял в жены дочь богатейшего купца Кусовникова. Он получил за ней огромное приданое. Тесть Энгельгардта – купец Михайло Кусовников – был одним из так называемых «петербургских чудодеев». Он ходил по Петербургу в мужицком платье – длиннополом зипуне и лаптях, часто держа в руках лукошко с яйцами или бочонок с сельдями. В таком виде он приходил в лучшие ювелирные магазины, где покупал драгоценности, изумляя приказчиков тем, что доставал из карманов огромные пуки ассигнаций.

Каждый год в начале июня, в Духов день, устраивалось в Летнем саду большое купеческое гулянье, так называемый «смотр невест». Сюда со всего города съезжались купеческие семьи и множество любопытных. Купцы с женами и дочерьми, одетыми в богатые праздничные наряды, выстраивались вдоль аллей. Мимо них прохаживались молодые купчики в пуховых шляпах и франтоватых длинных сюртуках, высматривая невест.

Петербургское купечество еще во многом придерживалось обычаев старины, но и оно менялось, следуя духу времени. Купцы старшего поколения носили окладистую бороду и длиннополый русский кафтан. Их жены повязывали голову платком и поверх модного платья надевали салоп, телогрейку. Но дочери шили наряды по последней парижской моде, дополняя их по праздникам излюбленными купеческими украшениями – жемчугами, бриллиантами, цветами, страусовыми перьями. Сыновья старались выглядеть франтами, подражали светским манерам.

Богатые купцы не жалели денег для воспитания своих сыновей. Молодой купчик, сидя в лавке в Гостином дворе, встречал покупателей с калачом и стаканом сбитня в руке. Но стоило покупателю спросить что-нибудь по-немецки или по-французски, как слышался ответ на том же языке.

В жилищах этих купцов рядом с простой неказистой мебелью, иконами в богатых окладах и неугасимыми лампадами перед ними можно было видеть хрусталь, бронзу, золоченые карнизы, зеркала и изделия лучших мебельных мастеров. Все было по последней моде: на кухне – повар, в передней – лакей «для доклада», у подъезда – карета. Купцы тянулись за дворянами.

Дворянство было высшим сословием России.

Петербург – столица империи, – как ни один другой город, привлекал к себе дворян. Вельможи обосновывались здесь, чтобы блистать при дворе, пользоваться всеми удовольствиями столичной жизни; среднее и мелкое дворянство – служить и делать карьеру.

Право поступать на государственную службу было одной из привилегий дворянства. Выходцы из других сословий, за малым исключением, этим правом не пользовались. Чиновники, служащие в различных департаментах и коллегиях, составляли значительную часть столичного населения. В царствование Николая I количество их резко увеличилось. Если в 1804 году в Петербурге насчитывалось 5416 чиновников, то в 1832 году стало 13 528. Это был целый мир, со своей «Табелью о рангах», своими понятиями и нравами. Приезжему Петербург казался городом чиновников. «Все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях» – так писал в 1829 году молодой Гоголь.

Каждый день после восьми часов утра на петербургских улицах появлялась целая армия людей в старых шинелях, плащах, измятых шляпах, со свертками бумаг в руках. Это титулярные советники, губернские секретари, коллежские регистраторы, писцы и прочая мелкая канцелярская сошка, делая большие концы, пешком добирались до места своей службы.

Мелкие чиновники, живущие на жалованье, влачили жалкое существование.

Порой сей поздней и печальнойВ том доме, где стоял и я,Неся огарок свечки сальной,В конурку пятого жилья[7]Вошел один чиновник бедный,Задумчивый, худой и бледный.Вздохнув, свой осмотрел чулан,Постелю, пыльный чемодан,И стол, бумагами покрытый,И шкап со всем его добром;Нашел в порядке все; потомДымком своей сигарки сытый,Разделся сам и лег в постельПод заслуженную шинель.Это строки из неоконченной поэмы Пушкина «Езерский». Ее герой – потомок древнего дворянского рода, как и Евгений из «Медного всадника», – бедный чиновник.

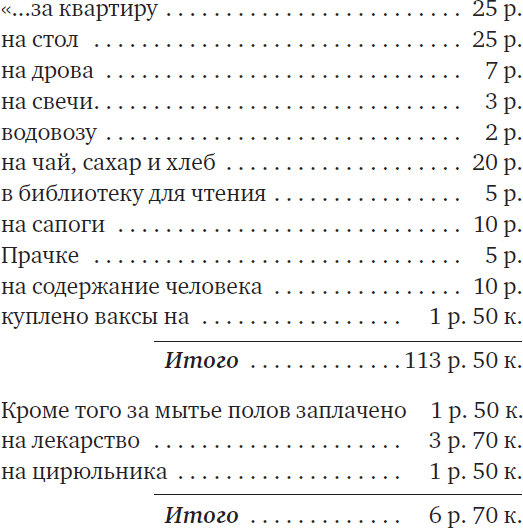

Все изображенное Пушкиным вполне соответствовало действительности. Гоголь сообщал из Петербурга матери: «Жить здесь не совсем по-свински, т. е. иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали. За квартиру мы плотим восемьдесят рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат и права пользоваться на хозяйской кухне. Съестные припасы тоже не дешевы». Эту квартиру снимали на двоих. Затем Гоголь, уже один, нашел себе помещение подешевле. С трудом устроившись писцом в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий, он получал 400 рублей в год. Такое жалованье платили многим мелким чиновникам. Можно себе представить, как они существовали, если тот же Гоголь, получавший еще денежную помощь из дому, едва сводил концы с концами. Посылая матери отчеты о своих расходах, он писал о тратах за декабрь 1829 года:

А жалованья шло всего 33 рубля с копейками в месяц. Неудивительно, что Гоголь целую зиму «отхватил» без теплой шинели.

С середины 1830-х годов положение мелких чиновников еще более ухудшилось. В апреле 1835 года профессор А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «Новое постановление: не представлять чиновников к ежегодным денежным наградам. До сих пор каждый из них, получая жалование, едва достаточное на насущный хлеб, всегда возлагал надежды на конец года, который приносил ему еще хоть треть всего оклада: это служило дополнением к жалованию и давало возможность кое-как перебиваться… Теперь этого не будет, так как решили, что чиновники и тогда уже достаточно благоденствуют, если являются на службу не с продранными локтями».

Были в Петербурге и чиновники иного рода – преуспевающие, имеющие другие доходы, кроме жалованья, получающие за услуги «барашка в бумажке» – взятки. Были и «значительные лица» – управляющие департаментами. И того выше – вельможи, занимающие министерские и другие важные государственные посты. И если мелкие чиновники ютились «в конурке пятого жилья», покрывались «заслуженной шинелью», то чиновные вельможи ели и пили на фарфоре, серебре и золоте, обитали во дворцах или роскошных особняках.

Вельможам, «большим барам», часто принадлежали целые участки города, которые представляли собой городскую усадьбу. В такой усадьбе дом или дворец выходил фасадом на улицу. К нему примыкал сад. Здесь же на участке, подальше от дома, располагались службы: поварня, погреба, кладовые, прачечные, конюшни, хлева, сараи для дров и для экипажей.

Дворец Шереметевых на набережной Фонтанки, дворец Юсуповых на набережной Мойки, дворец Строгановых на Невском проспекте… Бесчисленное количество роскошно убранных комнат, толпы слуг, несколько выездов – цуг вороной, цуг сивый, цуг датский…

Так могли жить в Петербурге те, кто владел тысячами душ и тысячами десятин земли, получая от них доходы и деньгами, и натурой. Каждую зиму по петербургским улицам тянулись длинные обозы со всевозможными припасами – мукой, маслом, мясом, битой птицей, медом, вареньями и соленьями. Все это доставляли из поместий господам приказчики или другие доверенные лица.

Получали деньги и припасы из своих вотчин и дворяне средней руки. Это и давало им возможность жить в столице достаточно широко. «Вы изумитесь, – писал А. Башуцкий, – убедясь, что семейство, вовсе не из первоклассно богатых, состоящее из трех, четырех лиц, имеет надобность в 12 или 15 комнатах». В чем же была причина подобной «надобности»? Оказывается, в том, что «помещения соображены здесь вовсе не с необходимостью семейств, но с требованием приличия… Кто из людей, живущих в вихре света и моды, не согласится лучше расстроить свои дела, нежели прослыть человеком безвкусным, совершенно бедным или смешным скупцом? Насмешка и мнение сильны здесь, как и везде». Человеку светскому полагалось жить не выше второго этажа, чтобы никто не мог сказать: «Я к нему не хожу. Он живет слишком высоко».

С «требованиями приличия» вынужден был считаться и Пушкин.

Как указано в контракте Пушкина с княгиней Волконской, он занимал в ее доме «от одних ворот до других нижний этаж из одиннадцати комнат, состоящий со службами, как то: кухнею и при ней комнатою в подвальном этаже, взойдя во двор направо; конюшнею на шесть стойлов, сараем, сеновалом, местом в леднике и на чердаке и сухим для вин погребом, сверх того две комнаты и прачешную, взойдя во двор налево в подвальном этаже во 2-м проходе».

В квартире Пушкиных не было ни зала, ни диванной, ни бильярдной, особых туалетных для одевания, столь обязательных в светской жизни. А только передняя, столовая, спальня, кабинет, детская, гостиная, буфетная и комнаты сестер Натальи Николаевны.

В конюшне стояли наемные лошади. Пушкин своих лошадей не имел и нанимал их у «извозчика», то есть содержателя извоза Ивана Савельева. Наемные лошади стоили в Петербурге очень дорого. Пушкин платил Савельеву за четверку лошадей 300 рублей в месяц. Это равнялось расходам на еду всей семьи и прислуги. У Пушкина были две кареты – двухместная и четырехместная, кабриолет и дорожная коляска.

Человеку, жившему «в свете», полагалось иметь собственный выезд. Подобные люди пешком не ходили. Пешком лишь гуляли. Зайти к кому-нибудь считалось неприличным. Надлежало заехать.

Как выглядела петербургская барская квартира? Паркетные полы, лепные расписные потолки, на стенах штофные обои, занавески из кисеи или шелка, зеркала, бронза, фарфор, изящная мебель из различных пород и цветов дерева с резьбой и позолотой, печи из штучных изразцов.

Кабинет Онегина – «философа в осьмнадцать лет» – украшает все, что изобретено изощренным вкусом «для забав, для роскоши, для неги модной», —

Янтарь на трубках Цареграда,Фарфор и бронза на столе,И, чувств изнеженных отрада,Духи в граненом хрустале;Гребенки, пилочки стальные,Прямые ножницы, кривые,И щетки тридцати родовИ для ногтей и для зубов.Однако большинство таких квартир при всей своей обширности и роскоши не отличалось удобствами. Объяснялось это тем, что при постройке домов даже в лучших частях города об удобстве не заботились. Да и сам дворянский быт являл собой много «несообразностей». «Часто, входя в переднюю хорошего дома, вы находите ее грязною, безобразною, в беспорядке, и здесь уже запах ламп, кухни неприятно поражает ваше обоняние. Вы удивитесь, видя, напротив того, в приемных отличный порядок, приятную чистоту, лоск, свежесть всех предметов. В другом доме вы тотчас заметите, что прекрасный обед сервирован на чрезвычайно дурной посуде или обратно; в другом – при роскоши всех принадлежностей, вам бросится в глаза худо одетая, неисправная, хотя многочисленная прислуга».

При чтении этих строк «Панорамы Санкт-Петербурга» невольно вспоминается описание жизни Пушкиных в доме Клокачева, данное педантичным Модестом Корфом: «Дом их представлял всегда какой-то хаос: в одной комнате богатые старинные мебели, в другой пустые стены, даже без стульев; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня; ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана».

Увлеченные светской жизнью, родители Пушкина – Сергей Львович и Надежда Осиповна – мало внимания уделяли дому, хозяйству. Юноша Пушкин стыдился приглашать знакомых в эту неустроенную, беспорядочную квартиру, в свою плохо обставленную комнату. «Желая быть учтивым и расплатиться визитом, я спросил: где он живет? – рассказывал известный литератор П. А. Катенин. – Но ни в первый день, ни после, никогда не мог от него узнать: он упорно избегал посещений».

«Приличия» требовали от светского человека не только иметь соответствующее жилище, выезд, но и соответственно одеваться.

Пушкин, выйдя из Лицея и сбросив лицейский мундир, оделся по моде: узкие панталоны, длинный фрак с нескошенными фалдами, шляпа а la Боливар – расширяющийся кверху черный атласный цилиндр с широкими полями. Такие шляпы, как у Боливара – деятеля национально-освободительного движения в Южной Америке, – носили восхищавшиеся им молодые люди.

«В Петербурге одеваются хорошо, – писал А. Башуцкий, говоря о светской столичной публике, – …нерачительно или грязно одетый обращает на себя общее внимание; здесь не должно забывать пословицы: по платью встречают, а по уму провожают… Одежда мужчин и женщин требует больших издержек… Модная швея берет от 60 до 100 рублей за фасон одного платья, модный портной от 50 до 80! Молодые люди кокетничают чистотою и новизною одежды; но всякий, кто не пожелает прослыть пустым франтом, одевается прилично; неуместные вычуры в наряде делаются предметом общего смеха и сожаления».

Чувство меры, вкус, такт – это отличало истинного франта от «пустого». Таким истинным франтом был Онегин.

Быть можно дельным человекомИ думать о красе ногтей:К чему бесплодно спорить с веком?Обычай деспот меж людей.Второй Чадаев, мой Евгений,Боясь ревнивых осуждений,В своей одежде был педантИ то, что мы назвали франт.Он три часа по крайней мереПред зеркалами проводил,И из уборной выходилПодобный ветреной Венере,Когда, надев мужской наряд,Богиня едет в маскарад.Пушкин не случайно назвал Онегина «второй Чадаев». Друг Пушкина П. Я. Чаадаев – человек образованнейший, философ и вольнодумец – был в то же время утонченным франтом. Племянник Чаадаева, его биограф М. Жихарев рассказывал о дяде: «Одевался он, можно положительно сказать, как никто… Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видел никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы с таким достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью…»

По-разному начинали свой день жители столицы. Но образ жизни людей «света» был во многом сходен.

Вот как описывал фельетонист «Северной пчелы» утро светской барышни: «Странно – до одиннадцатого часа, среди движения довольно общего, мы не заметили еще на улицах почти ни одной женщины хорошо одетой; разве изредка появлялась какая-нибудь хозяйка или просительница, да модный плащ и шляпка мелькнули на извозчике, до половины загороженные большим круглым картоном. Это модистка, Аврора петербургских дам высшего разряда… Войдите в любую спальню, если пустят, послушайте: „Барышня! Маменька встали-с“. – „Ах, как рано!“ – „Одиннадцать уже пробило“. – „Как скучно! Оставь, я не спала всю ночь“. – „Сестрица изволили уже воротиться из пансиона“. – „Ах! не поднимай же сторы; что это будить в три часа ночи! Поди прочь!“ – „Мадам Жиго здесь с картоном“. – „Здесь? Какая ты бестолковая! Зови же! Я два часа не допрошусь одеваться! Да ну же, Маша! Ах…“»

Основным времяпрепровождением светского человека были разъезды по гостям и приемы гостей – с утра до вечера. Гостиная являлась той комнатой, где проводили более всего времени. С утренними визитами отправлялись в десять-одиннадцать часов утра. Заезжали без приглашения и ненадолго: справиться о здоровье, пересказать новости, заодно попросить о протекции для родственника. В эти часы хозяевам позволялось принимать гостей в неглиже, в домашнем костюме. После утренних визитов гуляли. К обеду возвращались домой и переодевались. В домах богатых и хлебосольных бар за стол садилось человек двадцать, а то и тридцать. После обеда – другой туалет и путешествие в театр. После театра – домой для нового переодевания и на бал. Или в светский салон. Или к приятелю – на вист.

Но, шумом бала утомленный,И утро в полночь обратя,Спокойно спит в тени блаженнойЗабав и роскоши дитя.Проснется за́ полдень, и сноваДо утра жизнь его готова,Однообразна и пестра.И завтра то же, что вчера.(«Евгений Онегин»)Праздная, пустая, однообразная жизнь, растлевающая душу и отупляющая ум. Жизнь, в которой Пушкин разочаровался еще в юности и которую зло заклеймил в «Онегине» и многих других своих творениях.

Глава четвертая

«Где все продажное: законы, правота»

В юношеском стихотворении Пушкина «Лицинию», якобы переведенном с латинского, а на самом же деле рисующем российские порядки, есть такие строки:

С развратным городом не лучше ль нам проститься,Где все продажное: законы, правота,И консул, и трибун, и честь, и красота?Все это в полной мере относилось к столице империи, ее порядкам и нравам, ее администрации.

Для поддержания строгого порядка существовал сложный административный аппарат. Во главе его стоял петербургский генерал-губернатор.

Пушкину довелось подолгу жить в Петербурге при двух генерал-губернаторах – графе М. А. Милорадовиче (в 1817–1820 годах) и графе П. К. Эссене (в 1831–1837 годах).

Боевой генерал, любимец Суворова, в молодости участвовавший в Итальянском походе, герой 1812 года, Милорадович был личностью весьма своеобразной. Он сочетал в себе отвагу, рыцарство, щедрость с самодурством и невежеством. Хорошо знавший его Денис Давыдов рассказывал: «Граф Милорадович был известен в нашей армии по своему необыкновенному мужеству и невозмутимому хладнокровию во время боя. Солдаты его обожали. Не будучи одарен большими способностями, он был необразованный и малосведущий генерал. Беспорядок в командуемых им войсках был всегда очень велик… Милорадович отличался расточительностью, большой влюбчивостью, страстью изъясняться на незнакомом ему французском языке и танцевать мазурку. Он получил несколько богатых наследств, но все было издержано им весьма скоро».

Огромная квартира генерал-губернатора на Невском проспекте в доме близ Главного штаба напоминала не то музей, не то антикварный магазин.

Петербургом граф управлял с патриархальной простотой, как помещик своей вотчиной, по принципу: кого хочу – того казню, кого хочу – помилую. Так, он велел посадить в Петропавловскую крепость актера-трагика В. А. Каратыгина только за то, что тот якобы нагрубил директору театров. Когда же мать и невеста арестованного пришли просить за него, Милорадович с театральным пафосом ответил: «Меня слезы не трогают, я видел кровь!» Правда, через два дня Каратыгина освободили. Ходатайствовали молоденькие актрисы – ученицы Театральной школы, которым граф «покровительствовал».

В конце 1810-х годов в связи с упразднением Министерства полиции политический сыск находился в руках министра внутренних дел, а также петербургского генерал-губернатора. К чести Милорадовича надо сказать, что он не желал пятнать свою репутацию полицейскими подвигами. И здесь, как всегда, он думал прежде всего о том, чтобы показать себя с лучшей стороны. Примером тому может служить дело Пушкина.

В 1820 году обличительные стихи Пушкина вызвали гнев властей. Милорадовичу было предписано арестовать Пушкина и взять его бумаги. Но граф предпочел поступить деликатней – он вызвал поэта к себе и потребовал объяснений. Пушкин заявил, что свои бумаги сжег, но предложил тут же написать по памяти все, что разошлось в публике. Написал целую тетрадь. Милорадович, читая ее, очень смеялся и в ответ на смелый поступок поэта сделал благородный жест: от имени царя объявил ему прощение. Царь не одобрил такой снисходительности. Он-то не прочь был упрятать Пушкина в Соловецкий монастырь или услать в Сибирь. Только благодаря заступничеству влиятельных друзей поэта дело окончилось ссылкой на юг России.

Олицетворением той мрачной эпохи в истории Петербурга, которая наступила после 14 декабря 1825 года, был П. К. Эссен. Служившие под его началом солдаты сложили поговорку: «Эссен – умом тесен». В самом деле, граф не отличался умом; не обладал он и административными талантами. «…Этот человек, – писал об Эссене М. А. Корф, – без знания, без энергии, почти без смысла, упрямый лишь по внушениям, состоял неограниченно в руках своего, привезенного им с собою из Оренбурга правителя канцелярии Оводова, человека не без ума и не без образования, но холодного мошенника, у которого все было на откупу и которого дурная слава гремела по целому Петербургу. Эссен лично ничего не делал, не от недостатка усердия, а за совершенным неумением, даже не читал никаких бумаг, а если и читал, то ничего в них не понимал». Бывало, просматривая бумаги, Эссен спрашивал у Оводова: «Это кто ко мне пишет?» – «Это вы пишете». – «А, это я пишу… О чем?» – И, получив ответ, подмахивал бумаги.