Полная версия

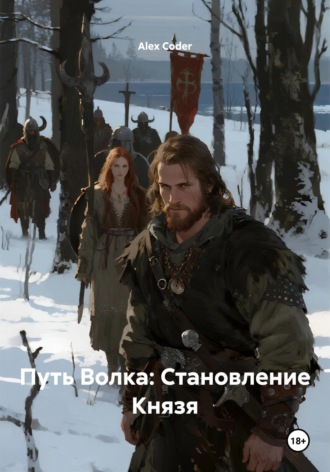

Путь Волка: Становление Князя

Ратибор подошел к ним. Он двигался тихо, и они не заметили его, пока он не оказался прямо между ними. Он ничего не сказал. Просто протянул руку и забрал у Верена спорный кусок хлеба. Оба дружинника опешили от такой наглости.

Ратибор спокойно, без спешки, разломил краюху. Но не на две части, а на три. Один кусок, побольше, он протянул Верену. Второй, поменьше, – Горазду. Третий, самый маленький, размером с пол-ладони, он оставил себе.

– На, – сказал он Горазду. – Ты хотел больше. Ты получил больше.

Горазд стоял, красный от злости и стыда, не решаясь взять хлеб.

– А теперь слушайте меня оба, – голос Ратибора был тихим, почти вкрадчивым, но от этой тишины по спинам пробежал мороз. – Еще раз… еще один только раз я увижу, что вы готовы пролить кровь товарища за то, что вас кормит… я сам пущу вам кровь.

Он вытащил из-за пояса нож, тот самый, которым так легко делил хлеб.

– Я вскрою тебе вену, Горазд. И тебе, Верен. Не для того, чтобы наказать. А просто чтобы вы оба, глядя, как ваша жизнь утекает в песок, вспомнили ее настоящую цену. Может, тогда вы поймете, что она стоит немного больше, чем лишний кусок хлеба.

Он обвел взглядом всех, кто стоял вокруг.

– Мы кто здесь? Мужики на ярмарке, бабу не поделившие? Или пьяные смерды, в кабаке глотки друг другу рвущие? – он сделал паузу, и его голос налился сталью. – Нет. Мы – стая, у которой отняли лес. Понимаете вы это? Стая! Волки не грызутся из-за куска мяса, когда вокруг охотники. Они жрут молча и быстро, чтобы набраться сил и уйти. Потому что знают: поодиночке их всех перестреляют. Либо мы держимся вместе, одним кулаком, одной глоткой, одним клыком… либо нас поодиночке дорежут падальщики, и наши кости будет обгладывать то воронье, что сейчас кружит над руинами нашего дома. Вы поняли меня?

Горазд и Верен молча, не глядя друг на друга, кивнули.

– Тогда жрите, – бросил Ратибор и отошел.

Он сел поодаль, прислонившись к стволу дерева, и съел свой маленький кусочек. Он чувствовал на себе тяжелый, внимательный взгляд Рогнеды. Она не вмешивалась. Она наблюдала. И он знал, о чем она думает.

"Ты думаешь, власть – это право отдавать приказы? – размышлял он, медленно пережевывая жесткий хлеб. – Нет. Власть – это ремесло. Такое же, как у кузнеца. Ты берешь разнородные куски железа – людей. Их страхи, их жадность, их слабости, их силу. Ты бросаешь их в горн общей беды. Раскаляешь докрасна. А потом бьешь. Раз за разом. Безжалостно. Молотом своей воли. Ты отсекаешь все лишнее, сплющиваешь, вытягиваешь. Снова суешь в огонь. Снова бьешь. И если ты все делаешь правильно, если твой молот точен, а рука тверда, то в конце… В конце у тебя получается не просто куча людей. А клинок. Единый, цельный клинок, способный разить. Сегодня я нанес первый удар. Впереди их будут сотни. И никто не знает, что получится в итоге: острый меч или кусок кривого, ни на что не годного железа".

Он доел свой хлеб. И впервые за долгое время не почувствовал голода. Пустоту в желудке заполнила тяжесть власти. И она была куда сытнее любого хлеба.

Глава 13. Тихий Голос Светланы

Вечер опустился на берег, принеся с собой прохладу и комариный звон. Костер горел уже ярче, отгоняя мрак и тварей, что в нем таились. Люди жались к огню, их тихие разговоры были похожи на шелест сухой листвы. День был тяжелым. Стычка из-за хлеба оставила после себя неприятный осадок – напоминание о том, как тонка грань, отделяющая их от звериного состояния.

Ратибор не сидел у костра. Он ушел к самой воде, туда, где река слизывала песок с берега. Он сидел на вымытом из земли корне старой сосны, положив меч рядом с собой, и смотрел на черную, текучую гладь. Вода отражала первые звезды. Красиво. И безразлично. Эта красота была чужой, и оттого казалась почти оскорбительной.

Он не ел свою вечернюю долю. Кусок мяса лежал рядом, нетронутый. Он не чувствовал голода. Его внутренности скрутило в тугой узел из ярости, горя и тяжести, которая, казалось, весила больше, чем все их лодки вместе взятые.

Он не услышал, как она подошла. Она всегда двигалась тихо, как тень. Светлана. Она опустилась рядом и протянула ему дымящуюся деревянную чашку.

– Выпей. Горячее.

Он посмотрел на чашку, потом на нее. Ее лицо в сумерках казалось бледным и тонким, как береста. Огромные глаза смотрели с тревогой и какой-то несгибаемой нежностью.

– Я не хочу, – ответил он. Его голос прозвучал глухо, как будто шел со дна колодца.

– Ты почти не ешь, – тихо сказала она, не убирая руки. – И я знаю, что ты не спишь по ночам. Я слышу, как ты ходишь между спящими.

– Кто-то должен не спать.

– Не так, – мягко возразила она. – Дозорный не спит, чтобы видеть врага. А ты не спишь, потому что смотришь внутрь себя. И враг, которого ты там видишь, страшнее любого печенега. Он съедает тебя изнутри. Твоя боль не накормит наших детей, Ратибор. А твоя усталость не станет для них щитом.

Он отвернулся, снова уставившись на воду.

– Мой голод – это мой голод, Света. Моя боль – это моя плата. За отца. За всех, кто погиб. За то, что я жив, а они – нет. Это справедливо.

Она помолчала, а потом села совсем рядом, так, что ее плечо коснулось его плеча. Легкое, почти невесомое прикосновение. Но в нем было больше тепла, чем во всем их костре.

– Нет, – ее голос был тихим, но в нем не было ни капли сомнения. – Ты ошибаешься. Ты думаешь, что твоя боль принадлежит только тебе. Но ты уже не принадлежишь себе, Ратибор. Ни одна твоя частица. Твоя боль – это наша общая рана, которая кровоточит и не дает нам покоя. Твой голод – это наш страх, потому что они смотрят на тебя.

Она обвела взглядом темные силуэты людей у костра.

– Ты думаешь, они слепы? Они видят все. Они видят, как ты не ешь, и их собственная еда становится горькой во рту. Они видят твои ввалившиеся глаза, и их собственный сон становится тревожным. Ты их знамя, Ратибор. Их стяг. И если стяг опущен, войско теряет волю к битве. Если ты упадешь, они не поднимутся. Они просто лягут рядом и будут ждать смерти.

Он молчал. Ее слова были простыми, но они попадали точно в цель. Туда, куда не доставала ни прямолинейная жесткость Рогнеды, ни мистическая мудрость Заряны. Она говорила не с вождем. Она говорила с человеком.

"Ведь в этом и заключается самая изощренная пытка власти, не так ли? – думал он, чувствуя, как узел внутри начинает медленно развязываться. – Тебе даже не принадлежит твое собственное горе. Ты не имеешь права на слабость, потому что твоя слабость становится слабостью сотен. Ты должен быть сильным не для себя. Ты должен быть скалой, в которую они могут вцепиться, когда их уносит течением. И никого не волнует, что эта скала тоже состоит из песка и боли, и что она сама едва держится, чтобы не рассыпаться".

– Пожалуйста… – прошептала Светлана. – Выпей. Не ради себя. Ради них. Ради той надежды, которую ты сам же в них зажег вчера.

Он медленно повернул голову и посмотрел на нее. В ее глазах блестели непролитые слезы. Не по себе. По нему. И эта молчаливая жалость была сильнее любого приказа.

Он протянул руку и взял чашку. Она была теплой, живой. Он поднес ее к губам.

Отвар пах домом.

Не тем пепелищем, которое они оставили позади. А настоящим домом. Чабрецом, мятой, дымком очага. Тем миром, где не было ни крови, ни предательства. Миром, которого больше никогда не будет.

Он сделал глоток. Горячая, горьковатая жидкость обожгла горло и потекла вниз, согревая его изнутри. Он сделал еще глоток. И еще. И с каждым глотком ледяной панцирь, сковавший его душу, давал еще одну трещинку. Боль не ушла. Но она перестала быть удушающей.

Он допил отвар до дна и протянул ей пустую чашку.

– Спасибо.

Больше он ничего не сказал. Но она все поняла. Она забрала чашку, легко коснулась его руки на прощание и ушла обратно к костру, оставив его одного.

Он еще немного посидел у воды. А потом встал, подобрал нетронутый кусок мяса и пошел к огню. Он сел в круг, среди своих людей. И начал есть. Медленно, заставляя себя.

И люди, видевшие это, незаметно выпрямили спины. Их вождь был с ними. А значит, завтра снова будет рассвет.

Глава 14. Шрамы

Ночь была глубокой и чернильной. Луны не было, и только россыпь холодных, безразличных звезд глядела с высоты на их маленький костер, затерянный в бесконечном лесу. Большинство людей спали, сгрудившись вместе для тепла и покоя, которого почти не было. Сон был не отдыхом, а лишь короткой передышкой в долгой битве за выживание.

Ратибор сидел чуть поодаль, у самого края круга света. Он снял пропахшую дымом и потом рубаху, обнажив торс. Воздух был прохладным и влажным, по коже пробежали мурашки. Он осторожно, морщась, отлепил старую повязку с плеча. Тряпка, пропитанная травяным отваром Светланы, присохла к ране. Под ней, на месте глубокого пореза от печенежской сабли, кожа начала стягиваться, образуя уродливый, багровый рубец.

Рана заживала. Плоть, какой бы израненной она ни была, обладает удивительным упрямством. Она стремится к целостности, затягивает сама себя, срастается, пусть и криво, и неумело. Светлана каждый вечер промывала ее и прикладывала свежие листья подорожника, что-то шепча себе под нос. Ее забота и целительная сила земли делали свое дело. Боль становилась тупее, превращаясь из острого, режущего крика в постоянное, ноющее напоминание.

Он коснулся рубца пальцами. Кожа здесь была другой – твердой, нечувствительной, мертвой. Но под ней, в глубине мышц, продолжало жить эхо того удара. Каждое резкое движение веслом, каждый раз, когда он неловко поворачивался во сне, рана отзывалась вспышкой боли. Не такой, как в первую ночь. Другой. Она будто говорила: «Я здесь. Я часть тебя. Не забывай».

Он смотрел на этот рваный узор на своей коже, и мысли текли медленно, как река, на берегу которой они сидели.

"Странно, – подумал он, и этот внутренний диалог с невидимым собеседником стал уже привычкой, единственным способом не сойти с ума от молчания и ответственности. – Как по-разному заживают раны. Вот эта, на плече, – он снова провел по шраму, – она поболит еще неделю, может, месяц. А потом? Потом она станет просто узором на коже. Просто отметиной. Я буду знать, что она есть. Буду помнить, как получил ее, буду помнить лязг стали и крик того кочевника, которого я убил секундой позже. Я буду помнить боль, но я перестану ее чувствовать. Она превратится в историю, в сказку, которую можно будет когда-нибудь рассказать сыну у костра. Шрамы на теле со временем становятся просто картой твоих битв. И ты смотришь на эту карту без содрогания. Иногда даже с какой-то извращенной гордостью".

Он опустил руку и невольно коснулся груди, там, где под кожей билось сердце.

"А вот раны, которые внутри… те, что оставляют не кривые сабли, а глаза предателя, что наносят не сталью, а словами или их отсутствием… Они совсем другие. Они не затягиваются. У них нет кожи, которая могла бы стянуться и загрубеть. Они не превращаются в шрамы. Они кровоточат всегда. Поначалу – сильно, заливая все твое нутро горячей, липкой болью. Ты задыхаешься в ней. А потом… потом кровь густеет. Рана не закрывается. Она просто перестает сочиться наружу".

Он прикрыл глаза. И увидел лицо отца. Его удивленно-страдальческий взгляд в тот момент, когда копья вошли ему в спину. Увидел ухмылку Всеслава. Увидел лица мертвых детей на капище. Эти образы не тускнели. Они не становились просто «историей».

"Эти внутренние раны, – продолжил он свой беззвучный разговор, – они не заживают. Они врастают в тебя. Они становятся частью твоей крови, частью твоего дыхания. Они меняют твой взгляд, делают твой голос тверже, а сердце – холоднее. Они не затягиваются. Они просто становятся тобой. И в один день ты просыпаешься и понимаешь, что больше не помнишь себя прежнего. Того парня, что смеялся на празднике Купалы. Он умер. И на его месте стоишь ты. Человек, слепленный из шрамов. Внешних и внутренних. И весь остаток твоей жизни – это просто попытка удержать эту израненную, кое-как сшитую оболочку от того, чтобы она не расползлась по швам при первом же неосторожном движении".

Он вздохнул, открыл глаза и снова посмотрел на реку. Светлана подошла и молча протянула ему чистую тряпицу и плошку с заживляющей мазью. Он кивнул в знак благодарности и начал осторожно наносить пахучую зеленую массу на рубец.

Нужно было лечить рану на теле.

Потому что только сильное тело могло вынести вес души, которая никогда уже не заживет.

Глава 15. Последний Выдох Старого Мира

Это началось тихо. Незаметно. С сухого, надсадного кашля.

Старик Миролюб, бывший некогда знатным гончаром, чьими корчагами гордилось все городище, кашлял уже несколько дней. Поначалу никто не обращал внимания. Сырость ночей, холодная речная вода – мало ли причин для кашля. Но потом кашель стал глубже, будто шел из самых корней его высохшего тела. К нему прибавилась лихорадка.

Ночью у костра его трясло, несмотря на то, что он кутался в овчинный тулуп. Его глаза, обычно ясные и лукавые, затянуло мутной пленкой, он начал заговариваться. Бормотал что-то о своей гончарной печи, о глине, о внуке, который погиб на празднике Купалы. Он возвращался в свой мир, в тот, которого больше не было.

Заряна не отходила от него. Она поила его горячими отварами, которые горько пахли корой и болотом, обтирала его горячий лоб мокрой тряпкой. Она делала все, что могла. Но с каждым часом ее лицо становилось все мрачнее. Она боролась не с болезнью. Она боролась со слабостью, которая пустила корни в измученном теле старика. А эта битва почти всегда проиграна заранее.

В последнюю ночь он затих. Перестал метаться и бредить. Он просто лежал, глядя невидящими глазами на звезды. Его дыхание стало тихим, поверхностным, как рябь на воде перед штилем. Ратибор сидел поодаль, наблюдая за этой молчаливой борьбой. Он видел смерть в бою. Внезапную, яростную, кровавую. Такую смерть можно было понять. Уважать. Но эта… эта была другой. Тихой. Ползучей. Не героической. Она не приходила с врагом. Она рождалась внутри. От усталости. От горя. От нежелания жить дальше.

"Можно выстоять против меча, – думал Ратибор, глядя на пергаментное лицо старика. – Можно укрыться от стрелы за щитом. Но как защититься от врага, который сидит в твоей собственной крови? От тоски, которая высасывает из тебя волю к жизни медленнее и вернее любого яда? Мы сражаемся не с Всеславом. Мы сражаемся с прошлым. И оно убивает нас. Одного за другим. Без единого удара".

Когда первые робкие лучи рассвета окрасили небо в цвет разбавленной крови, Миролюб сделал свой последний, едва слышный выдох. Он не умер. Он просто… кончился. Как догорает лучина. Его старое сердце, измученное бегством и горем, устало биться.

Заряна коснулась его век и закрыла ему глаза. Потом выпрямилась и посмотрела на Ратибора. В ее взгляде не было ни жалости, ни скорби. Только тяжелое, глухое знание.

– Его душа ушла, – сказала она.

Ратибор подошел и встал над телом. Оно казалось невероятно маленьким и легким, будто из него ушло нечто большее, чем просто жизнь. Лицо старика стало спокойным. Морщины, вырезанные годами и последними днями страданий, разгладились. Теперь оно походило на высохшую, потрескавшуюся кору старого дерева.

Все звуки утреннего лагеря – потрескивание костра, тихий плеск реки, сонный гомон просыпающихся людей – внезапно смолкли. Все смотрели на мертвого старика.

Их первая потеря.

Не от вражеского меча. Не от дикого зверя. А от дороги. От самой жизни, которая стала непосильной ношей. И эта смерть была страшнее. Потому что она показывала им не силу врага, а их собственную уязвимость. Она была зеркалом, в котором каждый увидел свою возможную судьбу. Умереть вот так, в глуши, на чужом берегу, не оставив после себя даже могильного холмика.

Дочь Миролюба, уже немолодая женщина с лицом, изрезанным морщинами скорби, хотела было заголосить, завести погребальный плач. Но Заряна мягко взяла ее за руку.

– Не надо, – прошептала она. – Не тревожь духов этого места. Он уже на пути в Навь. Наши крики не помогут, а лишь привлекут беду.

Ратибор смотрел на старика. На его скрюченные, мозолистые пальцы, которые еще неделю назад могли сотворить из бесформенного куска глины чудо. На его впалые щеки. И одна простая, оглушающая мысль ударила ему в голову.

"Он не увидит нового дома".

Он, Ратибор, обещал им новый дом. Обещал месть. Обещал будущее. Он зажег в них огонь, заставил идти за собой в эту безнадежную даль. А этот старик просто не дошел. Его огонь погас.

И эта простая мысль была тяжелее любого валуна. Тяжелее ответственности. Тяжелее мести. Потому что она была окончательной.

Он впервые по-настоящему осознал цену своей клятвы. Ценой были не его собственные страдания. Ценой были вот такие тихие смерти. Жизни, оборвавшиеся в пути. Души, которые он повел за собой, но не смог довести.

Каждая такая смерть, понял он в ту минуту, будет ложиться камнем на его собственную душу. И к концу пути, если он вообще будет, он придет, неся на себе целое кладбище.

Он отвернулся от мертвеца и посмотрел на своих людей. На их испуганные, подавленные лица.

– Соберите все сухое дерево, какое найдете, – приказал он. Голос его прозвучал глухо и ровно, без единой нотки скорби. Он не имел на нее права. – Мы должны проводить его с честью. Как воина. Потому что до последнего дня он шел вместе с нами.

Миролюб не был воином. Но его последняя битва была тяжелее многих. Битва, которую он проиграл.

И его смерть стала первым камнем, который Ратибору пришлось взвалить на свои плечи.

Глава 16. Плот для Души

Они не могли вырыть могилу. Земля здесь была чужая, недружелюбная. Предать ей тело – значило отдать его на поругание чужим духам, оставить душу неприкаянно скитаться вдали от предков. Оставалось два пути, которыми уходили их пращуры: огонь и вода. Ратибор решил соединить их.

Пока женщины обмывали тело Миролюба речной водой и заворачивали его в единственную чистую холстину, что нашлась у них, мужчины сколачивали плот. Небольшой, из нескольких связанных вместе бревен, которые выбросило на берег. Работа шла в тишине. Стук топора звучал глухо, будто сама река и лес приглушали его, отдавая дань уважения усопшему. Никто не поторапливал друг друга. Этот труд был не обязанностью, а ритуалом. Последней данью, которую они могли отдать товарищу по несчастью.

Когда плот был готов, тело старика бережно перенесли на него. Дочь его, уже выплакавшая все слезы и теперь окаменевшая в своем горе, положила ему на грудь маленький глиняный оберег – все, что осталось от его ремесла. Другие клали рядом скромные дары для долгого пути души: сушеную рыбу, краюху хлеба. Эти жесты были так же необходимы живым, как и мертвым. Они утверждали порядок вещей в мире, где всякий порядок, казалось, рухнул.

Плот укрыли лапником – зелеными, пахучими ветвями ели. Это была его последняя ладья и его последнее одеяло.

Заряна подошла к воде. Она сняла свои немногочисленные украшения, распустила длинные темные волосы по плечам. Ее лицо было отрешенным, строгим. Она смотрела не на людей, не на плот. Она смотрела сквозь все это, в суть вещей, туда, где мир живых соприкасается с миром мертвых.

– Великая Река, Матушка Вода, – начала она свой тихий, нараспев, речитатив. Ее голос тек, как само речное течение. – Ты, что поишь живых и принимаешь мертвых. Ты, что течешь из Яви в Навь, связуя миры. Прими раба божьего Миролюба, сына Радима. Он окончил свой земной путь. Был он добрым мужем, отцом и мастером.

Она зачерпнула пригоршню воды и окропила плот.

– Отнеси его душу в луга Велесовы, где нет ни скорби, ни печали. Не дай ей заплутать в темных омутах, не дай русалкам утянуть ее в свое царство. Пусть плывет он легко, как лебяжий пух по ветру. От нашего мира – в мир отцов. От нашего огня – к вечному огню Сварога.

Она сделала знак Ратибору. Тот подошел, держа в руке зажженный факел. Огонь плясал на ветру, бросая трепещущие отсветы на окаменевшие лица людей. Ратибор на мгновение замер, глядя на спокойное, умиротворенное лицо старика.

"Что мы делаем сейчас? – спросил он своего невидимого собеседника, пока его рука с факелом оставалась неподвижной. – Мы сжигаем тело, чтобы душа освободилась. Так нас учили. А что, если души нет? Что, если все, что есть, – это плоть, которая гниет, и память, которая со временем тускнеет и умирает вместе с последним, кто тебя помнил? Что, если весь этот обряд – это просто сказка, которую мы рассказываем самим себе, чтобы не сойти с ума от ужаса небытия? Может, мы сжигаем его не для него. А для себя. Чтобы превратить уродливый факт смерти во что-то… осмысленное. Чтобы поверить, что его путешествие не закончилось. Оно просто перешло на другую реку".

Он решительно шагнул вперед и коснулся факелом сухого лапника.

Огонь занялся нехотя. Сырые ветки дымили, шипели, сопротивлялись. Казалось, плоть мира не хотела отпускать своего собрата. Пламя было слабым, трепещущим, будто сама жизнь старика, до последнего цеплявшаяся за ускользающее тепло. Но потом огонь нашел сухое дерево, набрал силу и взметнулся вверх с низким гулом.

Двое дружинников осторожно столкнули погребальный плот на воду. Течение подхватило его и медленно понесло прочь от берега.

Все молчали. Стояли на берегу – маленькая горстка людей в чужой земле, провожающая в последнее плавание первый осколок своего мира. Они смотрели, как маленький костер плывет по черной воде, как огненные блики пляшут на волнах, как темный дым уходит в серое, безразличное небо.

– Мы не можем их хоронить, – тихо сказала Заряна, встав рядом с Ратибором. Ее голос был полон не скорби, а древней, непреложной мудрости. – У этой земли еще нет наших могил. Она чужая. Она не примет наших мертвецов, как не примет чужое семя. Пусть река несет его туда, на юг. Пусть несет его к истокам, где земля наша, где лежат его предки. Пусть он будет среди своих.

Ратибор кивнул, не отрывая взгляда от удаляющегося огня. Он понимал. Похоронить его здесь – значило бы признать это место своим последним пристанищем, признать поражение. А отправив его по реке, они словно давали обещание. И ему, и самим себе. Что его путешествие домой началось. И однажды они тоже вернутся.

Они долго стояли и смотрели. Смотрели, как их маленький погребальный костер, их первая потеря, их горькая жертва этой реке, огибает поворот и исчезает. И после этого на реке не осталось ничего. Только черная вода. И тяжелая, вязкая тишина.

Глава 17. Тяжесть Молчания

Пылающий плот скрылся за поворотом реки, но его невидимое присутствие осталось с ними. Что-то изменилось. Воздух стал плотнее, тяжелее. Слова, которые еще вчера были спасением, утешением, теперь казались пустыми и неуместными. Смерть Миролюба повесила на их маленькую флотилию замок молчания.

Люди снова заняли свои места в лодках и налегли на весла, но это было уже другое движение. Механическое, лишенное той упрямой злости, что двигала ими раньше. Смех, даже самый горький, исчез. Мужчины не перебрасывались шутками, женщины не перешептывались. Даже дети, казалось, поняли всю тяжесть момента и притихли, жаясь к матерям. Единственными звуками были скрип уключин, плеск весел и монотонный шелест воды под днищем лодок.

Молчание – странная штука. Бывает молчание уютное, когда близким людям не нужны слова. Бывает молчание почтительное, как в святом месте. А бывает – вот такое. Вязкое. Липкое. Молчание, в котором громче любого крика звучат невысказанные мысли. И эти мысли были у всех одни и те же.

Каждый теперь смотрел на своих спутников иначе. Не как на товарищей по несчастью, а как… на будущих покойников. Незаметный, украдкой брошенный взгляд на соседа: не слишком ли он бледен? Не кашляет ли? Каждый прислушивался к собственному телу, ища признаки неведомой хвори, которая сгубила старика. Малейшее першение в горле, внезапный озноб – все это приобретало зловещий смысл.

Страх. Вот что стало их новым, невидимым пассажиром. Он сидел в каждой лодке, холодный и неотступный. Не тот яростный страх боя, который заставляет кровь быстрее бежать по жилам. А другой, тихий, ползучий. Страх собственной слабости. Страх перед тем, что твое тело может предать тебя в любой момент, просто устав жить. Страх умереть вот так же – тихо, безвестно, на чужбине.

"Забавно, – Ратибор сидел на своем обычном месте, и тяжесть этого молчания давила на него, кажется, сильнее, чем на всех остальных. – Когда враг стоит перед тобой, ты можешь с ним драться. Ты видишь его глаза, ты слышишь его крик. Он реален. И твой страх перед ним тоже реален, он делает твою руку тверже, а удар – быстрее. Но как драться с призраком? С тем, чего нет? С болезнью, что прячется в крови, с усталостью, что гнездится в костях? Как драться со страхом, который сидит в голове у каждого твоего человека? Он смотрит на тебя их глазами. Он говорит их молчанием".