Полная версия

Адмиралы Грейги: оклеветанные и забытые

Забегая вперед скажу, что окончилось всё совсем не так, как надеялись Оттоманская Порта и её друзья.

Глава III. Архипелагская экспедиция. Хиосс и Чесма

Предприятие было рискованным, связанное с дипломатическими и военными затруднениями. Цель предприятия очень точно определил в своем журнале С. К. Грейг: «Е.И.В., желая, по возможности, усилить военные действия против турок, для скорейшего окончания войны, вознамерилась послать военный флот в Архипелаг и Левант. Цель экспедиции заключалась в том, чтоб произвесть диверсию в тех местах и беспокоить турок в той части их владений, где они менее всего опасаться нападения, по причине затруднений, с каким должно быть сопряжено отправление вооруженных сил от самых крайних пределов Балтики в море, столь отдаленные». Кому поручить руководство? Какими бы дельными адмиралами и моряками не были Спиридов, Грейг, Эльфинстон, им Екатерина II это поручить не могла, нужен был человек другого склада характера. Им и был Орлов. Императрица обратилась к Алексею Орлову, для которого не существовало ни политических, ни моральных препятствий. Он это доказал. Сейчас ей нужны были его ум, изобретательность, хитрость. Он умел рисковать, но умел и поостеречься где нужно. Тот же Тарле писал об Орлове как об – «опасном, грозном, честолюбивом, на всё способным, на всё решавшимся человеке. Никакие ни моральные, ни физические, ни политические препятствия для него не существовали, и он даже не мог взять в толк, почему они существуют для других»[32]. Российский посланник в Неаполе граф Головкин говорил: «я не поручил бы ему ни жены, ни дочери, но я мог бы совершить с ним великие дела». Орлов был убежден, что стоит русской эскадре появиться у берегов Морен, весь полуостров охватит восстание. Не случилось! Воодушевление было, но смелости не хватило: под нажимом турок греки начали разбегаться, да и русские эскадры двигались очень медленно, т. к. люди стали болеть, умирать, и чуть ли не в каждом порту приходилось вставать на ремонт. Эскадра Спиридова от Кронштадта до Гулля (Англия) тащилась 60 дней. Вторая, Эльфинстона, ещё медленнее: из Кронштадта в Портсмут – 64 дня. Грейг видел, что «медленность» может сыграть роковую роль: «Если бы можно было русскому флоту прийти несколькими месяцами ранее, пока это всеобщее воодушевление народа ещё было в полной силе, турки же малочисленны и рассеяны, то весьма вероятно, что вся Морея в короткое была бы очищена от турок и осталось бы в полной власти греков». Но по причинам, указанным выше (ремонт, болезни, смерть), из 15 кораблей до Средиземного моря дошло только 8. Сказать, что Орлов был потрясен увиденным, – ничего не сказать. Но Екатерина понимала, что идет на большой риск… Выбор адмиралов, в общем, был удачен. Первой эскадрой, где находился Грейг, командовал Спиридов. Вторая была поручена Эльфинстону, с ним не повезло, но выяснилось это позже. Когда его эскадра шла на соединение с эскадрой Спиридова, она встретилась с турками. Наши попытались атаковать, но турки бой не приняли и укрылись в бухте Наполи-ди Романья. Эльфинстон попробовал блокировать турецкий флот, но ввиду превосходства турецких сил, передумал и отошел. Спиридов, узнав об этом, настоял на возвращении в бухту, но турки уже ушли по направлению к Хиоссу. Спиридов негодовал, адмиралы крупно поссорились. С этого момента Спиридов не терпел англичанина, да и команда его плохо понимала и не любила. Позже Орлов настоял на отставке Эльфинстона. Граф послал небольшой отряд под командованием Грейга на поиски, 23 мая тот обнаружил турецкий флот в Хиосском проливе и немедленно сообщил флагману. Вот как писал об этом Е. В. Тарле: «На корабле «Не тронь меня», по-видимому, прежде всех увидели более или менее отчетливо стоящий вдали в бухте и перед бухтой неприятельский флот и насчитали 18 судов. Если считать лишь линейные суда, то ошиблись: их было не 18, а 16; если же брать и фрегаты, и корветы, и т.д., то турецкий флот был гораздо многочисленнее, а с более мелкими судами насчитывал от 60 до 67 вымпелов. На корабле «Три Иерарха» Грейг поднял сигнал «Гнать за неприятелем»[33]. От этого, мне кажется, победа русского флота, русского оружия, русских моряков, становится ещё более значимой. Да, Орлов узнав о ссоре флагманов, разбираться не стал, принял командование над обеими эскадрами и поднял кейзер-флаг на своем корабле «Три Иерарха». Им командовал Самуил Карлович Грейг, советами которого, впоследствии, и руководствовался главнокомандующий. Многие писали, что Орлов советовался со Спиридовым, но тот находился на другом корабле. Об этом говорит подлинный приказ А. Орлова, где в параграфе № 3 (о связи с главнокомандующим) он вычеркнул слово «с адмиралом» и собственной рукой написал «со мной»[34].Да и «Советская военная энциклопедия» в 3-м томе сообщила о Грейге: «В Чесменском морском бою 1770 г. был советником по морским вопросам главнокомандующего графа А. Г. Орлова, командовал кордебаталией (центром эскадры) в Хиосском бою и отрядом кораблей, уничтожив турецкий флот в Чесменской бухте». В 4-м томе Советской исторической энциклопедии: «Фактически руководил разгромом турецкого флота в Чесменском бою».

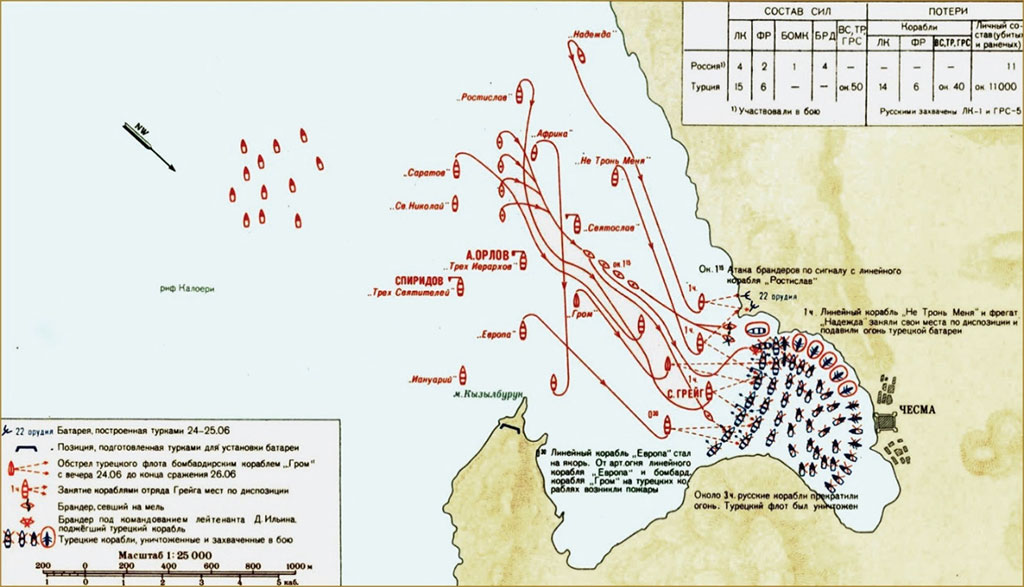

В час ночи Грейг во главе брандеров атаковал вражеские суда и уничтожил большую часть турецкого флота. Турки, испуганные огнем русских судов, бежали в Чесменскую бухту. Но это было только начало. Заблокировав в бухте суда, Орлов на совете флагманов обсудил план дальнейших действий. Решили в ночь с 25 на 26 июня сжечь турецкий флот с помощью брандеров и зажигательных снарядов. 25 июня 1770 года Орловым был написан приказ: «К наступающей ныне ночи приуготовиться, а после полуночи вступить в точное исполнение…». Для атаки выделили отряд из 66-пушечных линейных кораблей: «Ростислав», «Европа», «Не тронь меня» и «Саратов»; 36-пушечных фрегатов «Надежда» и «Африка»; 20-пушечного бомбардирского корабля «Гром» (им командовал предок А. С. Пушкина А. Ганнибал) и 4-х брандеров под командованием капитан-лейтенанта Р. К. Дугдаля, лейтенантов Ф. Ф. Макензи, Д. С. Ильина и и мичмана В. А. Гагарина. И дальше в приказе: «…вся сия эскадра и бомбардирский корабль «Гром» вручается господину бригадиру и флота капитану Грейгу…». Орлов приказ подписал, но по составленному плану действий видно, что готовил его специалист, и скорее всего тот, кто потом и осуществил – Грейг. Остальные суда эскадры находились у входа в Чесменскую бухту.

Поэтому, когда нигде не упоминается имя Грейга, а «героем и творцом победы» считают Спиридова – просто посмотрите на карту… Какие нужны ещё доказательства?

К утру сгорело 15 линейных турецких кораблей, 6 фрегатов, 5 галер и множество мелких судов. В качестве трофея был захвачен 66-пушечный корабль «Родос», 5 галер и 22 медные пушки. Турки потеряли убитыми около 10 тысяч человек, наши потери – 11 человек. Бойня было страшной. Грейг, видя, что дело кончено и что в бухте не осталось ни только ни одного корабля, но даже вражеской шлюпки, вышел на соединение с графом Орловым. Приближаясь, он салютовал 21-м выстрелом, и с «Трех Иерархов» ответили тем же числом. Победа была полной! Позже, в своем журнале, он писал: «Это одна из самых решительных побед, которые только можно найти в морских летописях всех наций, древних и новейших… Легче вообразить, чем описать ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие неприятелем. Турки прекратили всякое сопротивление, даже на тех судах, которые ещё не загорелись… Целые команды, в страхе и отчаянии, кидались в воду, поверхность бухты была покрыта великим множеством несчастных, спасавшихся и топивших один другого… Страх турок был до того велик, что они не только оставляли суда… и прибрежные батареи, но даже бежали из замка и города Чесмы, оставленных уж гарнизоном и жителями». Как видите, Спиридов всего лишь наблюдал за ходом сражения и уничтожением турецкого флота со стороны. Но донес императрице всё честь по чести: «Честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26 неприятельский военный… флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили… а сами стали быть во всём Архипелаге… господствующими». Кто-то писал, что донесение, по приказу Орлова отвозил сын Спиридова, утверждать не стану. Посылать отпрысков с докладами к императорам, чтобы их заметили, было в порядке вещей. Очень многие именно так и продвигали своих детишек. Да что далеко ходить. После Выборгского сражения, именно сын командующего Балтийским флотом, Павел Чичагов, сообщил императрице радостную весть о победе. Итог: производство его в чин капитана 1 ранга, золотая шпага «За храбрость» и 1000 червонцев. В 1957 году вышла книга Д. И. Корниенко «Флот нашей Родины», где автор (который, может быть, и честный, и порядочный человек), написал следующее: «Для нанесения главного удара по турецкому флоту был выделен отряд кораблей. Командовал отрядом Г. А. Спиридов. Адмирал Спиридов – герой Чесмы и талантливый русский флотоводец – в этом бою впервые применил ночную атаку брандеров с артиллерийским прикрытием». В томе I «Истории флота государства Российского» (1996 г.) читаем: «Высокие образцы военно-морского искусства, проявленного русскими моряками в Чесменском сражении, явились результатом главным образом флотоводческого творчества адмирала Г. А. Спиридова, который был душой флота, выдающимся организатором и фактическим руководителем всех военных действий во время Архипелагической экспедиции на Средиземном море. Его по праву можно назвать героем Чесмы номер один. Однако лавры победы достались не ему, а графу Орлову, который был награжден орденом Св. Георгия I степени и получил титул Чесменского». Это, как раз то, что я и имела ввиду – «официальные установки». Архив открыт, документы доступны, так ведь нет… Слезы наворачиваются на глаза, когда читаешь таких и подобных им авторов: «Участники Чесменского боя были награждены орденами и медалями. Но главный герой победы адмирал Григорий Андреевич Спиридов, чьё имя навеки вошло в летопись военно-морской истории, не был отмечен по достоинству. Его заслонила фигура фаворита Екатерины II Алексея Орлова, которому и достались все лавры победителя». Давайте же посмотрим, как «обидели» великого флотоводца. Его наградили высшим орденом Российской Империи – орденом Святого Андрея Первозванного. Он получил деревни и 1600 душ крестьян. А ещё перед выходом из Кронштадта, в качестве аванса за будущие победы, императрица присвоила ему звание полного адмирала и вручила орден Св. Александра Невского. Действительно обидели… Но это не всё… 7 июля 1776 года, после возвращения всех эскадр со Средиземного моря, Императрица устроила смотр Балтийского флота, командовал флотом Грейг. На «Ростиславе» были приняты рапорты, под гром пушек развернули императорский штандарт. На корабле были собраны флагманы и командиры кораблей, зачитан приказ – щедро наградили всех. Командиры брандеров получили орден Св. Георгия 4-й степени и следующие чины со старшинством; капитан-лейтенант Карташев, за вывод из бухты корабля «Родос» – ор. Св.Георгия 4-й степени. Всему флоту было объявлено монаршее благоволение, выдано в зачет годовое жалование и 187 475 рублей за сожженные турецкие корабли. И это не всё. Был найден интересный документ, адресованный графу Ивану Григорьевичу Чернышову: «Граф Иван Григорьевич! Прикажите выдать пять тысяч рублей между женами и детьми в Средиземном море находящихся морских служителей по причине нынешней счастливой от Бога нам дарованной победы. Если на это в адмиралтейской коллегии лишней суммы нету, возьмите у А. В. Осуфьева, лишь бы порядочно роздано было».

Грейг награжден 22 сентября 1770 года орденом Св. Георгия II степени «за отличную храбрость и мужество, оказанные им во время одержанной при берегах Ассийских над турецким флотом победы и подаваемые им к истреблению способов» – первый из морских офицеров, императрица лично возложила его на адмирала. 28 мая 1777 года Адмиралтейств-коллегия готовила благодарственные грамоты, которыми следовало объявить Орлову-Чесменскому, Спиридову и Грейгу о награждении их деньгами за победы на Средиземном море. Но вот какая штука: полагая, что именно мужество и военные знания Грейга привели к победе русского флота над турками в Чесменской бухте, Адмиралтейств-коллегия определила выдать ему из суммы, пожалованной флагманам «против прочих преимущественно», то есть, сумму, больше в полтора раза. Вот она, правда, и вот он герой и творец победы. 26 июня уволен в отпуск на родину в Шотландию на 4 месяца. А ещё он был возведен в потомственное русское дворянство. Это отразилось в гербе: на голубом щите три раскрытые ладони, над щитом – рыцарский шлем с дворянской короной, а над ними поднятая рука в латах, держащая меч; вокруг щита – круглая лента с девизом «Рази верно». Некоторые «историки» пытались перевести девиз так, как им было выгодно, вложив другое значение, но вот в архиве именно так и никак иначе: «РАЗИ ВЕРНО». И никакого другого смысла. Департамент Герольдии так утвердил.

Успех России против Турции, а потом и против Швеции, накалили русско-британские отношения до предела. Британский премьер Уильям Питт Младший был настроен решительно: «Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, но сожжём и верфи Архангельска, наши эскадры настигнут русские корабли даже в укрытиях Севастополя! И пусть русские плавают потом на плотах, как первобытные дикари». Это высказывание, разумеется. не было объявлением войны, но однозначно её желанием. Возможно, Британией были выдвинуты некие условия, потому что все советовали императрице пойти на уступки, т. к. Росссия не была готова ещё к одной войне. Но Екатерина не была бы Великой, если бы согласилась. Она знала уязвимое место противника: зависимость от мнения избирателей. На этом и сыграла. В «бой» была брошена тяжелая артиллерия, посол в Англии граф Воронцов. Он вступил в контакт с оппозиционной партией – партией вигов. Последние не только организовали в прессе кампанию против войны с Россией, но и подсчитали убытки от потери русского рынка. Английские матросы дезертировали, рабочие объявили забастовку. Рейтинг премьера стал стремительно падать, речь шла уже о сохранении кресла. И Уильям Питт сдался. Екатерина Великая и русская дипломатия одержали безоговорочную победу! Вот он, высокий уровень русской дипломатии и профессионализма лично Воронцова. Русская дипломатия всегда была на высоте. Тот же Обрезков в 1761 году отказался выполнять предписание Павла I о втягивании Турции в войну против Австрии, ссылаясь на невозможность этого. Воронцов же был не только знающим, но и смелым. Очень язвительно определил цели войны, которую так стремился развязать премьер-министр, лорд Окленд: «Сломить гордость старой мегеры и сохранить за турками кусок пустынной земли между двумя реками». Не вышло! Можно обвинять Императрицу во всех смертных грехах, но нельзя игнорировать слова английского министра при дворе Екатерины, сказанные на её похоронах: «On enterre la Russie» – Хоронят Россию![35] Да она была намного более русской, чем некоторые её приближенные и доказала это своими делами.

Алексей Орлов получил, кроме всех наград, звание Чесменский и по указу императрицы вознаграждение в сумме 22 757 рублей. Эти деньги он попросил раздать людям в эскадре, которые участвовали в экспедиции и содействовали успеху «своей храбростью, трудами и слепым подчинением». 14 тысяч он просил разделить между нижними чинами, как морскими, так и сухопутными, а 6 тысяч отдать семье капитана 1 ранга Толбукина, погибшего в боях «на приданое дочерям и на воспитание сыновей». Орлов высоко оценил заслуги Грейга, и в первом же донесении Екатерине, написанном через два дня после Чесменского сражения, писал: «Всемилостивейшая Государыня! Препоручаю всех со мной бывших, а особливо сего искусного и неутомимого человека (Сам. Гр.) в милость Вашего Величества». Сама же Екатерина о Чесменском сражении писала: «Сие в редких веках происшествие служит новым доказательством, что побеждает не число, а единственно мужество и храбрость. Ваша победа с девятью кораблями над великим множеством неприятельских возбуждает страх неприятеля и ненавистникам нашим». После победы императрица написала Алексею Орлову: «Ничто на свете нашему флоту столь добра не сделает, как этот поход. Всё закоснелое и гнилое наружу выйдет, и он будет со временем кругленько обточен».

«Был» – это о турецком флоте. Много всего было и в жизни Самуила Карловича, но его усовершенствования в кораблестроении и морском вооружении принесли огромную пользу. Была введена медная обшивка, которая охраняла подводную часть корабля от червей и нароста морских животных; деревянные скрепления заменяли железными; уменьшали в размере резные украшения кормы, которые мешали ходу, уклоняя корабль к ветру. Грейг предложил улучшить кройку парусов, устройство кранов для затопления крюйт-камеры в случае пожара. Уничтожил излишние перегородки, загромождающие палубы, ввел вентиляторы и многое другое. Старался, чтобы наши суда не только сравнялись с английскими, но и превзошли их по техническим и боевым характеристикам. По чертежам Грейга в Архангельске были построены 66-пушечные корабли «Изяслав» (заложен в 1782, спущен в 1784, прослужил до 1802 года. Участвовал в сражениях при Гогланде, Эланде, Ревеле, Выборге. Получив при Гогланде 180 пробоин, остался боеспособным), «Никанор», «Пармен», «Пимен», «Иона», «Филипп», «Граф Орлов», «Европа» и «Победа». Многие суда были спущены после смерти Грейга, но прослужили по тем временам долго: 12–15 лет. В Кронштадте строились легкие суда – шебеки, а в Англии купили катера и бриги, которые использовали как разведовательные, посыльные и крейсерские суда. В 1787 году во флот были введены изобретенные в Шотландии карронады. Грейг, после одобрения императрицы, пригласил знатока литейного дела Гаскоина, после чего на петрозаводских заводах сделали улучшения и начали отливать отличное орудие. Ему поставлено два памятника: в Луганске и Архангельске. Потом их стали изготовлять на сибирских, камских заводах, в Сестрорецке и на частных заводах. Медная артиллерия имела преимущества перед чугунной, поэтому корабли стали вооружать медными орудиями. Вместо огнеопасных кирпичных камбузов стали изготавливать чугунные. Была выписана из Англии и опробована на «Чесме» чугунная опреснительная установка для получения питьевой воды из морской. Увеличен калибр орудия, введены кремниевые замки, позже – скорострельные трубки.

В это время в Ливорно объявилась «княжна Тараканова», выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы, началось восстание Пугачева и волнение на западной границе в Польше. Беда не приходит одна! Появление авантюристки представляло опасность. Орлову велели захватить и доставить «побродяжку» в Россию. Он справился и написал: «Я же её привёз сам на корабли на своей шлюпке и с её кавалерами и препоручил над нею смотрение контр-адмиралу Грейгу с тем повелением, чтобы он все возможное попечение имел о ее здоровье и приставлен один лекарь, берегся бы, чтоб она при стоянии в Портах не ушла бы… Контр-адмиралу же Грейгу приказано от меня и при приезде его в Кронштадт никому оной женщины не вручать без особливого Имянного Указа Вашего Императорского Величества»[36]. Грейг приказание исполнил. Достаточно прочитать его записи в шканечном (вахтенном) журнале, где с точностью до минут и с предельным лаконизмом изложен факт ареста неизвестных дам и мужчин и факт сдачи дамы в Кронштадте 26 мая 1775 года. В рескрипте от 16 мая 1775 года из с. Коломенского императрица писала Грейгу: «Господин контрадмирал Грейг! С благополучным вашим прибытием с эскадрою в наши порты, о чем я сего числа уведомилась, вас поздравляю и весьма вестию сею обрадовалась. Что же касается до известной женщины и до ея свиты, то об них повеление от меня послано г-ну фельмаршалу кн. Голицыну в Санкт-Петербург, и он сих вояжиров у вас с рук снимет. О протчем будьте уверены, что службы ваши во всегдашней моей памяти и не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства. Екатерина»[37].И «знаки» доброжелательности Грейгу, не заставили себя ждать. Наградой стала личная дача императрицы «Санс-Эннуи» под Ораниенбаумом с полной обстановкой. В письме была приписка на латыне, которую до сих пор не могут расшифровать: «Пусть тебе, магнит, присуще удивительное качество, однако, хотя тебя влечет небо, но сам ты не привлекаешь к себе небесной высоты. А твоя святая добродетель известна всему миру, и небо влечет тебя, сам ты привлекаешь небесную высоту». Что имела ввиду Екатерина?

В этом плавании вместе с С. Грейгом была его жена – Сейра Кук (дочь Александра Кука – владельца канатного завода из Шотландии, откуда поставлялись канаты для русских судов). Сейра с Самюэлем познакомились в Санкт-Петербурге: ей было тогда 16, Самюэлю – 33. Сейра являлась также двоюродной сестрой знаменитого английского мореплавателя Джеймса Кука. 21 августа 1868 года Самюэль и Сейра обвенчались в английской церкви. В петербургском обществе их стали называть Самуил и Сарра. На обратном пути из Ливорно Сарра почувствовала, что ждет ребенка. Увидев Сарру «на сносях», императрица сказала ей: если родится девочка – будет фрейлиной, если мальчик – мичманом. Так что рождение первенца ждали не только родители.

6 сентября 1775 года в Кронштадте у четы Грейгов родился мальчик, которого в честь графа Орлова назвали Алексеем. Орлов и Императрица стали крестными родителями, принимали его от купели. Всю жизнь Алексея Грейга будут этим попрекать, говоря, что добился он всего, исключительно, благодаря таким крестным. Всего через 15 дней Екатерина исполнила обещание и особым указом произвела младенца в первый офицерский чин: мичман. Кроме Алексея в семье Грейгов родились:

Иван (Джон) – 1776–1792; Самуил – 1778–1807; Евгения – 1784–1820; Карл (Чарлз) – 1785–1817. Из всех детей, только Алексей принял русское подданство.

ИВАН ГРЕЙГ родился в Кронштадте 22 июня 1776 года. Девятилетнем мальчиком был пожалован в мичманы и отправлен в Шотландию для изучения морских наук, где находился до 1789 года. В 1788 году, своим опекуном, Екатериной II, произведен в лейтенанты. Но 19 ноября 1792 года во время плавания в Ост-Индию Иван скоропостижно скончался на борту судна «Лассекс». Ему было 16 лет.

САМУИЛ ГРЕЙГ был произведен в мичманы 17 июня 1788 года и отправлен в Англию для изучения морских наук. В 1793 году крейсировал на корабле «Память Евстафия» в Немецком море. Женат был на своей двоюродной сестре, дочери вице-адмирала Уильяма Джорджа Фэрфакса, – Мэри Фэрфакс Соммервилл.

Мэри Фэрфакс Соммервилл

Её родители долгое время были против этого брака, потому что Самуил служил в России и только в 1801 году, когда в чине капитан-лейтенанта он был уволен со службы и назначен на должность русского консула в Лондоне, дали согласие на брак. Мэри Сомервилл была специалистом в области математики и астрономии, второй женщиной-учёной в Великобритании (первая – Кэролайн Гершель), но Мэри Сомервилл – первая женщина, ставшая членом Королевского астрономического общества. От этого брака родился сын Воронцов-Грейг (1805–1865 гг.) названный в честь друга – Семена Воронцова. Он стал адвокатом и в 1833 году был избран членом Королевского общества адвокатов. В 1837 году женился на Агнесе Грэхем, дочери Георга Грэхема и Марион Сомервилл. С детьми им не повезло: первый родился мертвым, второй умер в младенчестве. Сам Воронцов-Грейг скончался от сердечной недостаточности. Что касается Мэри Соммервилл, то она второй раз вышла замуж только в 1812 году, уже после смерти Самуила, за двоюродного брата. От этого брака было 3 дочери и сын. Сын и одна из дочерей рано умерли. Две младшие – Марта Чартерс Сомервилл и Мэри Шарлота Сомервилл – заботились о матери до конца. Но Мэри Соммервилл достойна большей памяти. Когда она умерла в 1872 году, ей был 91 год. Газета «The Morning Post» в некрологе написала: «Какие бы трудности мы не испытавали в середине 19 века при выборе короля науки, не может быть никакого вопроса о королеве науки».

Воронцов-Грейг

Могила Мэри Сомервилл в Неаполе

Колледж Оксфордского университета назван в её честь. Она изображена на банкноте Королевского банка Шотландии, там же приведена цитата из её работы «Связь физических наук». Выпущена и медаль в её честь. Изобретатель калейдоскопа Сэр Дэвид Брюстер в 1829 году писал, что Мэри Сомервилл была «безусловно самой необычной женщиной в Европе – математик самого первого ранга со всей нежностью женщины». Умерла Мэри Соммервилл в Неаполе, там и была похоронена на Английском кладбище.