Полная версия

Адмиралы Грейги: оклеветанные и забытые

В браке Ухтомских родилось двое детей: Эспер и Алексей. Об Алексее ничего не известно, кроме того, что родился вторым ребенком, возможно, что он умер сразу после родов. Писали, что Дженни Алексеевна умерла в родах, возможно, именно Алексея. В 1861 году родился старший, Эспер. О нем известно много, как о писателе, путешественнике, этнографе и большом знатоке буддийского Востока. Собранная им коллекция буддийских древностей, считалась до 1917 года наиболее полным собранием предметов буддизма Восточной Сибири. В 1900 году эта коллекция выставлялась на Всемирной выставке в Париже и получила Золотую медаль.

Именно Эсперу Эсперовичу доверили сопровождать тогда еще Цесаревича Николая в кругосветном путешествии. Впоследствии Э. Э. Ухтомским была написана книга в нескольких томах: кроме издания на русском языке, были издания на английском, немецком и французском. Как причудливы зигзаги судьбы: в этом же путешествии был и Николай Лаврентьевич Кладо. В качестве кого – не знаю. Но что они были знакомы – несомненно.

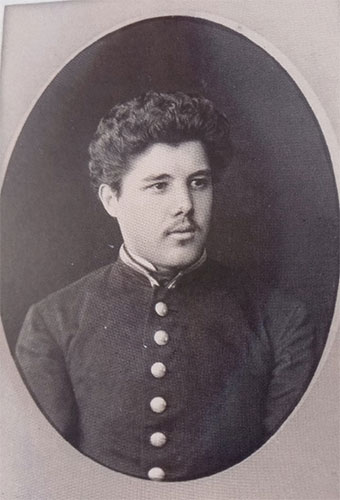

Эспер Эсперович Ухтомский

Эспер Эсперович Ухтомский: молодой, красивый выпускник филологического факультета Санкт-Петербургского университета.

В 1870 году, когда Эспер Алексеевич Ухтомский был ещё капитаном 1 ранга, на 36 году жизни умирает его жена Дженни Алексеевна. Через несколько лет Эспер Алексеевич женится вторично. Избранницей его стала дочь вице-адмирала, губернатора Аляски, путешественника-исследователя Арвида Адольфа Этолена. В русском обществе он известен как Адольф Карлович Этолин, а его дочь Катарина Маргарета – вторая жена Э. А. Ухтомкого – родилась 6 июня 1848 года. В браке с Эспером Алексеевичем у нее родились две девочки и мальчик. Их старший брат Эспер присутствовал на крещении вместе с дядей, вице-адмиралом Леонидом Алексеевичем Ухтомским. С 1881 года Эспер Алексеевич служил помощником морского агента в Австрии и Италии, был одним из основателей Русского страхового общества и Товарищества Русского Восточного пароходства, осуществлявшего рейсы в Индию и Китай. Последние годы Э. А. Ухтомский болел, вследствие чего уехал вместе с семьей на лечение в Швейцарию, где 21 апреля 1885 года скончался от чахотки в маленьком городке Веве. Похоронен Эспер Алексеевич на местном кладбище Сан-Мартен. В 1885 году Маргарите было 9 лет, Екатерине – 7, а сыну Алексею – 4 года. Остались ли его дети там, вернулись ли в Россию или на родину матери – в Финляндию? Князь Эспер Алексеевич Ухтомский.

Эспер Эсперович родился в Ораниенбауме, в доме, подаренном его прадеду Самуилу Карловичу Грейгу Императрицей Екатериной Великой за заслуги перед Россией. Коллекция Э. Э. Ухтомского, разделенная на части, хранится в Этнографическом, Русском музеях и в Эрмитаже. Несмотря на близость к Государю, решающую роль в политике Э.Э Ухтомский не играл, но его мнение было известно общественности, и идеи, которые он выражал в печати, сыграли свою роль в событиях на Дальнем Востоке. Эспер Эсперович исходил из глубокого духовного родства России и Азии: «…между Западной Европой и азиатскими народами лежит огромная пропасть, а между русскими и азиатами такой пропасти нет». Сергей Ольденбург в своей книге «Царствование Императора Николая II» приводит слова князя: «…для Всероссийской державы нет другого исхода: или стать тем, чем она от века призвана быть (мировой силой, сочетающей Запад с Востоком), или бесславно пойти на пути падения, потому что Европа сама по себе нас, в конце концов, подавит внешним превосходством своим, а не нами пробужденные азиатские народы будут еще опаснее, чем западные иноплеменники». Выступал Эспер Эсперович и с идеей союза между Россией и Китаем. В Первую мировую свой дом в Петербурге отдал под госпиталь, а сам жил в Царском Селе у сына, Дия Эсперовича, в маленьком домике, зарабатывая переводами. Умер 12 октября 1921 года, 14-го его отпевали в Екатерининском соборе. Так как собор в 1939 году был взорван, документы не сохранились, могилу не найти.

Дий Эсперович единственный сын Э.Э Ухтомского.

Знал три языка. В 1908 году Дий окончил Александровский лицей. В 14-летнем возрасте совершил с родителями кругосветное путешествие, посетив Америку, Китай, Сингапур, Цейлон и Египет. Как и отец, был востоковедом, путешественником, сотрудничал с Эрмитажем и Русским музеем. По ходатайству отца, в 1908 году был принят на работу в Этнографический отдел Русского музея. Работал бескорыстно-жалование не получал, «чтобы никому не становиться поперек дороги». Все кампании – на собственные деньги. В ноябре 1912 Дий участвовал в XIV Антропологическом Конгрессе; с началом Первой мировой ушел добровольцем в Красный Крест; был переводчиком и аналитиком «секретного разведывательного материала». Во время немецкой газовой атаки, вынося раненых солдат, Дий отравился, снаряд разорвался рядом. Сначала, развилась чахотка, потом туберкулёз.

Вернулся Дий в Москву и в июне 1918 года выехал для лечения во Францию и Швейцарию, но болезнь оказалась сильнее. Дий Эсперович был похоронен в Москве на Дорогомиловском кладбище. «Благодарные потомки» пустили под будьдозер место захоронения и построили вместо него жилой микрорайон. Рядом, на месте еврейского кладбища, соорудили детскую площадку. Женат Дий Эсперович был на дочери лучшего друга отца, Наталье Дмитриевне Цертелевой. Она во время войны окончила курсы сестер милосердия и работала в госпитале. Дмитрий Николаевич Цертелев заслуживает отдельного, особого внимания, но не сегодня.

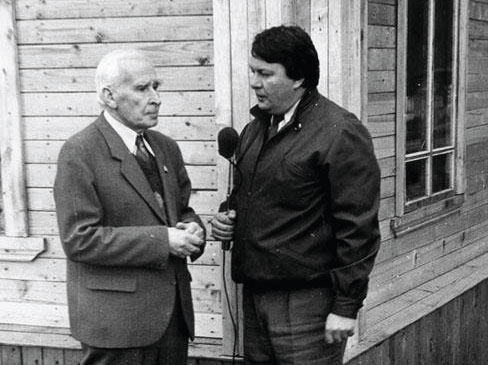

Дий Эсперович

Первой в семье Дия и Натальи родилась двойня: Дмитрий и Данила, но в три года Данила умер. Потом родился Алексей. О нем практически нет сведений, работал художником-макетчиком, умер в 1954 году, похоронен на Миусском кладбище. Дочь Марианна умерла в 7 лет.

Дмитрий родился 10 августа 1912 года. Воспитывался дедом, но после его смерти в 1921 году, попал в детский дом. Учился в студии И. Е. Репина и Московском художественно-техническом училище, работал в театре рабочим и бутафором. С 1934 по 1936 гг. Дмитрий был заведующим постановочной частью в театрах Москвы, Архангельска, Ашхабада. В июне 1941 года ушел добровольцем на фронт, служил в 68-й горно-стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в Иране. В 1943 году за выполнение разведзадания, старший лейтенант Дмитрий Ухтомский был направлен в комендатуру города Кисловодска. Что было это за задание, даже сейчас в архиве Министерства обороны узнать нельзя. Дмитрий получил медаль «За победу над Германией», но что-то мне подсказывает, что это не единственная его награда. Потом была война с Японией.

В Кисловодске Дмитрий женился на Лилии Исааковне Черкасской, а 20 июня 1945 года у них родилась дочь Наталья. В 1970–72 г. Наталья работала в Физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова; 1973–1993 г. в журнале «Природа» заведовала отделом физики, с 1991 года стала там же членом редколлегии. Наталья Дмитриевна – автор многих статей и книг по астрономии, астрофизики, проблемах космоса; с 1986 года – член Союза Журналистов. За книгу о Сахарове, в 1991 году Н. Д. Ухтомская получила премию Союза Журналистов. Замужем Наталья Дмитриевна была за профессором, доктором физико-математических наук, Леонидом Леонидовичем Морозовым.

Это последняя фотография Дмитрия Диевича, сделанная 20 сентября 1990 года на открытии в Рыбинске Дома-музея нашего родственника академика-физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского. Через три года Дмитрия Диевича не стало. А совсем недавно выяснилось, что Дмитрий Диевич был последним, кто делал фотографии Юрия Алексеевича Гагарина. Группа приехала 24 марта 1968 года взять интервью. Портрет, сделанный в тот день, был дан на обложку журнала, четыре страницы номера посвящены репортажу, а вот заключительный кадр в номер не попал. Как писал Дмитрий Диевич: «кому-то он показался «мистическим», через чур драматичным, как будто что-то могло быть более драматичным, чем то, что произошло три дня спустя после съёмки». 27 марта 1968 года Гагарин трагически погиб. Вот этот не вошедший кадр. Уходящий Ю. А. Гагарин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Конецкий В. Россия океанская. «Известие», 1992, 15 января.

2

ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 808. Стр.315–317. Здесь же. Д. 1388. Стр. 70–72, 76–79; Д. 1447. Стр.272; Д. 1484. Стр. 275–277; Д. 1568. Стр 240.

3

А. М. Борщаговский. Уходящие острова: Эпистолярные беседы в контексте времени и судьбы.

4

Довлатов С. Мы начинали в эпоху застоя. Петербургский литератор. Декабрь 1992 г.

5

«Яблоков-Фонд». ДНК-персональная страница Д. Н. Кладо.

6

Беседа с вдовой писателя – А. Пикуль; /интерв. Д. Ефремова// Культура – 2018 г. – 17–30 авг. С. 1, 10.

7

Бобышев. Д. Я здесь.

8

В. Чуликанов, Чугунов. «Жене Веронике – за всё, за всё…».

9

Степаненко Д. «В Севастополе воздали должное Валентину Пикулю». 17 июля 2018 г.

10

Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова. С. В. Михеева.

11

Довлатов С. Наши.

12

Косцинский К. В тени Большого дома.

13

Довлатов С. Наши.

14

Евсин И. Растиражированная ложь Валентина Пикуля.

15

Беседа с вдовой писателя – А. Пикуль.

16

Мартынов Е. И. Из печального опыта Русско-японской войны. 1906 г.

17

Столыпин А. Крохи правды в бочке лжи.

18

Шигин В. В. «Сладкая каторга Валентина Пикуля». Морской музей. Москва.

19

Бузина О. Расстрелянная правда.

20

А. А. Ухтомский. Заслуженный собеседник.

21

Здесь же. 1897 год. 11 марта, Сергиев Посад.

22

Fred. T. Jane. The imperial Russuan Navyits past, present and Future. London, 1899 (Фредерик Томас. Императорский российский флот: его прошлое, настоящее и будущее).

23

Аренс Е. И. Русский флот. Исторический очерк. СПб. 1904 г. С. 33

24

Вяземский П. А. Старая записная книжка. Ч. 1.

25

Аренс Е. И. Русский флот. Исторический очерк. СПб. 1904. С. 42

26

РГА ВМФ. Ф.406. Оп.7. Д.8. Лл. 1об-5об. Послужной список вице-адмирала и кавалера Грейка С. 1776 г.

27

Там же. Ф 8. Оп. 1, Д. 81. Удостоверение, выданное британским адмиралтейством лейтенанту С. К. Грейгу.

28

Материалы для истории русского флота. Спб: Мор. м-во. Ч. 11. 1886 г. С. 840; Ч. 12. 1888 г. С. 778; Ч. 13. 1890 г. С. 737; Ч. 14. 1902 г. С. 668.

29

Веселаго Ф. Краткая история русского флота. СПб. 1893, выпуск 1, С. 302; вып.2, 1895 г., С. 160

30

Тарле Е. В. «Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. 1769–1774 гг.».

31

Здесь же.

32

Тарле Е. В. «Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. 1769–1774 гг.».

33

Здесь же.

34

Список с подлинных приказов графа А. Г. Орлова-Чесменского по флоту, действовавшему в Архипелаге в 1770 году и истребившему турецкий флот при Хиоссе и Чесме. М. сборник № 4. С. 263–289.

35

Вяземский П. А. Старая записная книжка. Ч. 1.

36

Материалы для истории русского флота. СПб: Мор. м-во. Ч. 11. 1886, С. 840; Ч. 12. 1888, С. 778; Ч. 13. 1890, С. 737; Ч. 14. 1902, С. 668.

37

РНБ. Ф. 73. Д. 215. Лл.1–19об. Судьба принцессы Таракановой.

38

Кладо Н. Л. Современная морская война. Морские заметки о Русско-Японской войне. СПб, 1905 г.

39

Веселаго Ф. «История русской армии и флота» Ч. XIII, С. 388–390; T. VIII, С. 122; «Краткая история русского флота», С. 133.

40

РГАДА. Ф5. Д.85. Ч. 2. Лл. 58–59; 113–114об; 129–130; 131–132об; 145–147. Публикация – РС, 1876, авг. С. 571,572,578,579,580,585,586,587–589.

41

Личная переписка Екатерины 2 с Потемкиным. 1769–1791 гг.

42

Антон Васильевич Моллер – в те годы, Морской министр.

43

РГА ВМФ. Ф.166. Оп. Д.458. Л. 6, 6об.

44

Биография А. А. Грейга на английском языке. РГА ВМФ. Ф.8. Оп.1. Д. 1. Лл.1–32

45

Закревский Н. Воспоминания об адмирале А. С. Грейге. – Мор. сборник. 1864, № 2. С. 180–203.

46

Асланбегов А. Б. Адмирал Алексей Самуилович Грейг: Биографический очерк. СПб: Тип. Мор. м-ва, 1873, С. 149.

47

«Адмирал А. С. Грейг»: Из воспоминаний моряка» – М. сб. 1861 г. № 12.

48

РГА ВМФ. Ф.410. Оп. 5. Д. 2068. О ценах на каменный уголь приобретаемый за границей.

49

Здесь же, Оп. 2–1. Д.221. О принятии мер к предотвращению злоупотреблений при приемке в Севастополе каменного угля. 1848–1849 гг.

50

РГА ВМФ. Ф 196. Оп.1. Д. 574. Об отправке на Адмиралтейские Ижорские заводы ядер, бомб и картузов для испытаний трехпудовой чугунной мортиры по чертежу в-адмирала А. С. Грейга и крепостного 30-футового пушечного станка; здесь же. Д. 749. Об обязательном наличии на всех кораблях… предложении в-адмирала А. С. Грейга применять на флоте длинные карронарские или александровские пушки и единороги.

51

Литературный Николаев. «Спутница адмирала» – Летопись Причерноморья, 2000 г. № 4. Стр.481.

52

Вигель Ф. Ф. Записки.

53

РНБ. Отдел рукописей. Ф. 216. Д. 113. Об обучении в Пажеском корпусе сына А. С. Грейга Алексея (директор П.К. корпуса Игнатьев Павел). Там же Д. 119. Крузенштерн И. Ф., адмирал. О сыне А. С. Грейга Алексее. Там же Д. 132. Шпилевич Лев, офицер. О сыне А. С. Грейга Алексее.

54

Литературный Николаев. Потомки адм. Грейга в Николаеве.

55

«Русская старина», 1909. Т. 138 – С. 247

56

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1095. Метрические книги Придворного собора.

57

ЦГИА СПб Ф.19. Оп. 124. Д. 1273. Л. 13.

58

РГА ВМФ Ф.935. Оп.4. Д.34. Полный послужной список. Л.55. Дополнительный послужной список. Л.63.