Полная версия

Адмиралы Грейги: оклеветанные и забытые

Старался Пикуль угодить клеветой и тогдашней власти… Видимо, даже переборщил где-то. Иначе зачем Секретарь ЦК КПСС М. В. Замятин вызывал его «на ковер»? А когда и главный идеолог М. Суслов критически высказался о творчестве Валентина Саввича, тут же появилась статья старшего научного сотрудника АН СССР, кандидата исторических наук И. М. Пушкаревой, направленная против романа «У последней черты» (авторское название «Нечистая сила»). Пушкарева, что интересно, прямо сказала о плохом знании Валентином Пикулем истории, добавив, что «литература, которая лежала на столе» у автора романа невелика. Сам же роман «не что иное, как просто пересказ, переписывание белоэмигрантов – антисоветчика Алмазова, монархиста, черносотенца Пуришкевича, авантюриста Симановича»[14]. К слову, последний, уехав за границу, промышлял подделкой советских денежных знаков. Точную характеристику ему дал Г. З. Иоффе: «Симанович был проходимцем такого уровня, что «мемуарам его может доверять, по выражению одного киногероя, только «самый глупый дурак»». Доверяли и использовали.

Советский и российский журналист и писатель Сергей Владимирович Фомин писал: «Характерно, что эти насквозь лживые «воспоминания» А. Симановича, неоднократно пере-издававшиеся в годы перестройки, послужили одним из основных источников для скандально известного романа В. Пикуля «У последней черты», где он обливал грязью Св. Царственных мучеников. Такова логика подобной клеветы, исключений из которой не было и не может быть». В книге Пикуля Императрица Мария Федоровна, якобы на одном из официальных приемов, шепчет Александру II: «Сашка, умоляю тебя, не напейся!». Автором также описывается, как она скандалила в момент смерти мужа и при вступлении на престол сына, и даже якобы вторично выходит замуж. Она же и германофилка, и шпионка, сообщница Вильгельма II. Россию не любила, детей своих не любила, любила только себя. Я удивлялась, откуда взялся бред В. Шигина (в книге «Неизвестная война императора Николая I»), что Юлия Михайловна Грейг не любила своих детей, что они ей были не нужны – вот оно. Слово в слово.

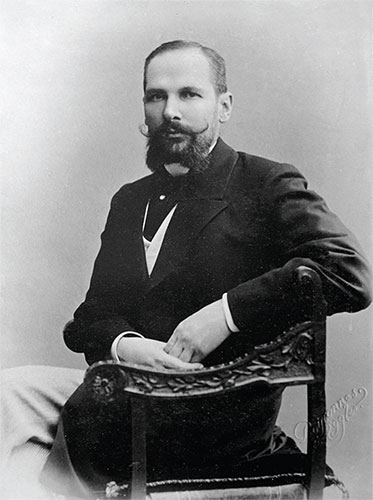

А вот как Пикуль изображает Столыпина: «…жилистый человек докладывает царю о государственных делах и ведет себя по-хулигански», «Развалился перед тобой в кресле, хватает со стола твои папиросы. Да и выпить горазд…» (так говорит о Столыпине у Пикуля Императрица, обращаясь к Императору). Еще: «горько зажмурившись, он [Столыпин – Н.К.] с каким-то негодованием всосал в себя тепловатый армяньяк». В адрес человека, вошедшего в историю великими делами, говорившего: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», Пикуль употребил все свое хамство. Но по – мнению вдовы и некоторых почитателей – это и есть «уважительное отношение к памяти предков». Вспоминаем интервью его последней жены, сказавшей: «Теперь мы видим, что во многом он был прав. Например, высоко оценив заслуги Столыпина, Колчака, адмирала Зиновия Рождественского… От себя добавлю – я частично вводила Валентина в круг критикуемых вопросов, на каждый крупный выпад он отвечал новой книгой». Правильнее – новой ложью. А в каких выражениях отвечал – мы уже читали. Рижская библиотекарша справилась отлично, подсовывая ему книги немецких, английских, французских и польских авторов. Были ли они на русском или их кто-то для Пикуля переводил – не знаю. Сколько в них было клеветы на нашу страну и на известных, исторических личностей, даже представлять не хочу. Всё читается в книгах Пикуля. А посыл, что «Валентин Пикуль серьезно и бережно относился к документам-подлинникам…» – это и есть миф. Как можно так относиться к документам, если никогда, от слова-вообще, не работал в архивах, а только переписывал чужие книги? Если эти самые подлинные документы в глаза не видел? «У него была богатейшая картотека и он собирал материалы на каждого о ком писал?» И? Это что документы из архива? Да нет, из книг и энциклопедий. «Пикуль часто пользовался услугами библиотеки Рижского окружного дома офицеров, где я работала… Недостающие источники заказывали в Исторической библиотеке им. Ленина, Салтыкова-Щедрина и других крупных библиотеках Союза и даже за границей»[15]. Где упоминания хотя бы об одном архиве? И ещё один вопрос: высоко ценил заслуги адмирала Рождественского. Это какие, простите? Гулльский инцидент? Когда эскадра адмирала обстреляла собственные крейсера «Аврора» и «Дмитрий Донской», повредила пять малых английских рыболовных судов, приняв их за японские миноносцы? Или, когда японский флот атаковал эскадру Рождественского в Цусимском проливе, а адмирал не смог подготовить её к сражению, командовать ею в бою и к утру 15 мая 1905 года Вторая Тихоокеанская эскадра перестала существовать? В 10.30 отряд Н. И. Небогатова состоявший из 4-х броненосцев, окруженный японцами, сдался. В 17.05 миноносец «Бедовый» на котором находился Рождественский поднял белый флаг и сдался. Всего в плен сдались 6106 русских офицеров и матросов, включая командующих обеими эскадрами. 21 судно затоплено, 7 захвачено в плен, 6 интернировано. Да… есть, что ценить! Да ладно жена, она мужа превозносила, но какие отзывы кропали писатели, диву даешься. Михаил Алексеев, писатель: «Благодаря Пикулю мы теперь многое узнали из того, что не знали, не могли знать и, более того, никогда бы не узнали». Во оно как! Не могли? А на слово поверить могли? В архив сходить не пытались? На худой конец, в библиотеку, книги почитать, писатель, как ни как? Дальше-больше: «И оказалось, что Потёмкин не просто фаворит Екатерины II, её любовник и угодник, коему приписывается один-единственнный подвиг – строительство «липовой» потёмкинской деревни, а великий русский патриот, полководец и государственный муж, вышедший из народа (?) и ставший светлейшим князем Таврическим». Даа… Григорий Александрович Потёмкин родился в семье смоленского дворянина и образование получил в гимназии московского университета, а затем и в самом университете. Правда, не доучился, но это другая история. О русско-японской войне написано выше, но вот, что писал тот же Алексеев: «Мы почему-то не знали, а теперь вот узнали, что во время Русско-японской войны бессмертный подвиг совершил не один «Варяг», а целая эскадра Владивостокских крейсеров». Кому будет интересно, найдите и почитайте, как погиб «Варяг», вернее, был затоплен, а потом сами решайте, «подвиг» или нет. Причем затоплен, с 30 погибшими моряками. Сначала хотели взорвать, но так как стояли в проливе рядом с иностранными судами, которые могли быть повреждены, Рудневу сказали «незяяя», решили затопить. 27 января 1904 года на «Варяге» открыли все клапаны и кингстоны. В 15.50 сняли команду (её, по согласованию, разместили на иностранных судах), в 18.10 крейсер ушел под воду. Все были награждены Георгиевскими крестами. Какое впечатление произвело массовое награждение? Вот такое: «Однако и Георгиевский крест сумели дискредитировать. В самом начале войны, под первым впечатлением «подвига» «Варяга» и «Корейца», все находившиеся на них офицеры, врачи и механики были награждены, по особому Высочайшему повелению, помимо думы, Георгиевскими крестами. Такое массовое награждение, в связи с оказанными экипажам этих судов в России неслыханными почестями, произвело на армию весьма неблагоприятное впечатление… недовольство в офицерской среде стало ещё сильнее, когда впоследствии выяснилось, что вообще в указанном бою экипажем «Варяга» не было совершено никакого подвига, а на «Корейце» даже почти не было потерь»[16]. Где-то писали, что потерь вообще на «Корейце» не было. Они воевали, как и все остальные. Тем, кто действительно хочет знать правду, советую статью Дениса Драгунского «Никто не «умер под волнами». Она и о создании известной песни, и о «подвиге». Хотите знать, что такое «бессмертный подвиг»? Это когда броненосцу «Адмирал Ушаков» было предложено сдаться, в ответ на фок-мачте взвился флажковый сигнал «Погибаю, но не сдаюсь». После получасового боя, с развивающемся Андреевским флагом, броненосец был затоплен. Командиру предлагали помощь, но он остался с экипажем, который был расстрелян в воде. Вот это подвиг! Подвиг – это гибель эскадренного броненосца «Император Александр III». Ещё до выхода из Кронштадта капитаном были сказаны пророческие слова; «Победы не будет. За одно я ручаюсь: мы все умрем, но не сдадимся». Это был единственный корабль, на котором никто не выжил. В 18.50 он затонул, погибло 867 человек. Это подвиг! Полуброненосный фрегат «Дмитрий Донской» на котором 16 мая старший офицер К. П. Блохин открыл кингстоны, затонул в 9.15 не спустив Андреевский флаг. К чему все эти известные факты? А к тому, что о подвиге крейсера «Рюрик», на котором из офицеров остался один молоденький лейтенант Константин Иванов 13-й, был поднят Андреевский флаг и флажковый сигнал «Умираем, но не сдаемся», и открыты кингстоны, Пикуль написал следующее: «Корма крейсера уходила в шипящее, как шампанское море, при этом круто обнажился его ярко-красный таран, и в 10.30 корабль с грохотом перевернулся кверху килем». Всё! Для кого-то это красивая картинка, а для меня, это неуважение к подвигу русских моряков. А уж про уважительное, бережное отношение к историческим документам речи вообще не идет. «Шипящее шампанское?». Спасибо, что хоть не «голубовато-зеленая текила.

Петр Столыпин

Редакционное заключение: «Рукопись Пикуля не может быть издана. Она не может считаться советским историческим романом». Та же Ирина Пушкарева пишет: «В романе искажена трактовка эпохи, смешаны акценты в оценке исторического процесса, неверно характеризуются ряд исторических лиц…». Сын Петра Столыпина Аркадий Столыпин в своей статье «Крохи правды в бочке лжи» утверждал: «В книге немало мест не только неверных, но и низкопробно-клеветнических, за которые в правовом государстве автор отвечал бы не перед критиками, а перед судом». Но главное, на что обратил внимание Аркадий Петрович: «если в роман вчитаться внимательно, то создается впечатление, что писал его не один, а как бы два автора. То идет поток безнадежного пустословия, то вдруг вкрапливаются верные места, написанные иным почерком, места, где можно найти некую толику правды о нашем историческом прошлом»[17]. Ну ещё бы! Ложь, хамство, пустословие – это Пикуль. А всё остальное – Маргарита Степановна Довлатова: умная, знающая женщина. Это она, родная тётя Сергея Довлатова, переписала тысячи страниц текста «Океанского патруля», чтобы его вообще можно было читать. Не отредактировала, а переписала. Об этом знали все. Красочный автограф Пикуля на подаренной ей книге начинался словами: «Акушерке наших душ…».

Знаете, вспомнилось мнение его друзей о первом рассказе, что-то о мексиканской революции. Сюжет рассказывать не буду, одно описание «мочи шафрановова цвета, которой конь оросил кактус», то ещё удовольствие. Эмиль Офин, ставший потом прозаиком, детским писателем после прослушивания сказал: «Рассказ талантлив. Именно из-за этой талантливости я упрекаю Пикуля за кражу сюжета из итальянского фильма «Под небом Сицилии». С первого же рассказа – воровство!

И действительно, в романе это «раздвоение» текста бросается в глаза. Так, после несколько страниц гадостей об императрице, читаем: «В царствование Николая II… творили М. Горький и Мечников, Репин и Циолковский… пел Шаляпин и танцевала несравненная Анна Павлова… Заболотный побеждал чумную бациллу, а макаровский «Ермак» сокрушал льды Арктики… Борис Розинг обдумывал проблему будущего телевидения, а юный Игорь Сикорский вертикально вздымал над землей первый в России вертолёт… Об этом следует помнить, чтобы не впадать в ложную крайность». Валентин Курбатов, публицист, один из лучших критиков России, писал Виктору Астафьеву: «Вчера закончил чтение пикулевского «Распутина» и со злостью думаю, что журнал очень замарал себя этой публикацией, потому что такой «распутинской» литературы в России ещё не видели и в самые немые и постыдные времена. И русское слово никогда не было в таком небрежении, и уж, конечно, русская история ещё не выставлялась на такой позор… Теперь уже и в уборных как будто опрятнее пишут». Жена назовет это нападками завистников. В. Д. Доценко написал, что «прискорбно об этом говорить, но к одной из книг предисловие писал лично председатель Союза писателей В. Н. Ганичев. Он – то и издал в 1991 году «Нечистую силу» в своей «Роман-газете». Так началось масштабное тиражирование исторической лжи». А почему бы и нет? Написано-то очень красиво, красочно. Вернее, отредактировано. Нет, может оно и так. Может на самом деле «пьянство и разврат Царей и Цариц», интересны тем, кто себя пытается оправдать? Может многим людям очень важно знать, что великий, известный человек так же гадок и мерзок, как и они? Прискорбно? Неожидаемо? С чего бы это? Достаточно почитать «Росс непобедимый» Ганичева и понимаешь, почему был опубликован Пикуль – он тоже «фантазировал» и ориентировался на «запросы времени» и «читательский интерес». Не о таком ли «интересе» писал А. С. Пушкин: «Толпа жадно читает исповеди, записки, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. Он мал как мы, он мерзок как мы! Врёте, подлецы: он и мал, и мерзок – не так как вы – иначе! Презирать суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно». Помня рассказ о том, что Гансовский был резок и циничен, возникает вопрос, кто подал мысль Пикулю писать о людях в такой хамской манере? Ну не сам же он со своими пятью классами придумал такое. Не сходится что-то, господа хорошие! Зато понятно, что более всего перенял «ученик» В. В. Шигин у своего «учителя» В. С. Пикуля. Не зря же говорят, что «повторенная тысячу раз ложь, становится правдой».

Именно «произведения» В. В. Шигина «Неизвестная война императора Николая I» и еще одного «великого» писателя А. А. Бушкова «Сиятельное ворье…», послужили стимулом к написанию книги, которую Вы, надеюсь, держите в руках. Возможно, она написана не блестящим художественным слогом, возможно, местами сумбурная, но от избытка сердца, как известно, уста не могут молчать. Очень обидно, что плодовитые авторы, чтобы обосновать свою ложь, без зазрения совести ссылаются на несуществующие «исторические источники». Подражатели, графоманы воруют сюжеты, перенимают манеру написания книг… И гордятся, гордятся своим образованием и «знаниями». Беда! Прав был Василий Макарович Шукшин, сказавший: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». А такие книги – дёшевы! Для меня. Архив виноват. Не по цене, нет, с этим всё в порядке, – по смыслу, по подаче, по уверенности в безнаказанности за ложь.

Тем, кто захочет сказать, что я не права, отвечу: сможете доказать, что не права, что вру или искажаю факты – докажите! Но только по всем правилам науки, ссылками на серьезные, архивные источники, а не с домыслами и предположениями. Докажите – извинюсь! Я умею признавать свои ошибки. Но думаю, что извиняться не придётся.

Подытожить всё выше написанное хочу словами Пикуля, приведенными Шигиным в одной своей статье: «История неотделима от воспитания чувства национальной гордости. Она требует от нас и уважения к себе, и вполне понятного желания приумножить все великое, что оставили в наследство нам наши предки…».

Какое лицемерие! Как «уважают историю и наследство предков» Пикуль и Шигин, мы знаем, но не знаем другого. В оправдание своей лжи и клеветы, или просто издеваясь над читателями, Шигин в этой же статье пишет: «При этом и поклонники, и критики Валентина Пикуля допускали и допускают одну и ту же ошибку, пытаясь оценивать писателя как историка. Пикуль-не историк, он создатель исторических романов. То, что многое в его романах не подтверждается историческими документами, так, тем история как наука и отличается от художественной литературы»[18].

По мне, так эта такая гнилая соломка, подстилка, под собственную ложь! Да нет, это не «ошибка», это оценка. А потом, простите, что такое «исторический роман?» Если это просто описание какого-то события в тот или иной период истории, это одно. Ну а если вы поминаете известных исторических личностей, приписывая им то, что они никогда не делали, обвиняете их в чём-то, клевещете, лжёте, это другое. Это надо, если не доказывать, то хотя бы, ссылаться на документы, хоть на какие-то источники. Правды ради: редкие, тоненькие голоса некоторых исследователей в защиту чести и репутации адмирала Грейга и его семьи, всё – таки звучали. Звучали, но утонули, захлебнувшись в потоке лживых книг и статей.

Но похожая рецензия уже где-то попадалась… Ну как же, как же, это же практически слово в слово повторяет рецензию капитана 1 ранга Овчинникова на одну из книг Шигина. Мол, Шигин «не историк, вполном смысле этого слова, он человек пишущий на исторические темы». Удобное оправдание для лжи и клеветы. Только вот сам «потомственный», писал о себе совсем другое. Хочется спросить у таких «рецензентов»: вы книги-то читаете, или хвалите просто по – дружбе или знакомству? Сами – то историю флота знаете? Может платят хорошо? Если «да», то этим всё объясняется. У матросов, как говорится, нет вопросов.

Ещё раз, для «недоисториков и псевдоисториков»: если вы используете в своей «литературе» фамилии реальных людей – это история. Если вы клевещите на них, лжете и оскорбляете, обвиняя во всех смертных грехах и не можете ничем это подтвердить – это фейк, ложная информация.

Непонятно другое, почему некие особи вообразили, что имеют право определять чей-либо масштаб: масштаб личности, масштаб их вклада в историю. Кто разрешил, кто дал право, маскировать хамство, оскорбления, под именем, как бы, «исторического романа?» Ну да чёрт с ними, с такими писателями. У адмиралов, да и не у них одних, ушедших много лет назад… нет защиты. Так искорежить судьбу, изуродовать душу Адмиралов, у которых пропала жизнь даже после смерти, их просто вычеркивают из памяти.

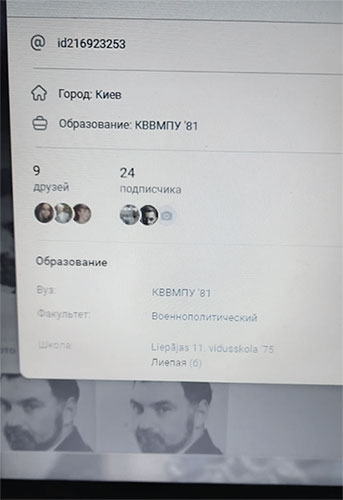

Можно ли верить Ютюбу, соцсетям? Чёрт его знает. Я искала якобы морского офицера Шигина в Севастополе, а нашла его страничку в ВК. Оказалось, он в городе Москва, член Союза писателей, причём, вполне успешный по продаже книг. Школа в Латвии, – и все было на русском языке.

Спустя время решила разыскать «писателя» в ВК заново и увидела вот это. Вместо Москвы город Киев. К чему бы это? Была страница и на Фейсбуке, но ни на один заданный мною вопрос, «профессиональный историк» так и не смог ответить. Кстати, не только я задавала. Одна женщина искала сведения о своём прапрадеде, он служил на корабле, который так красочно описывал Шигин в одной из своих книг. Просто попросила дать сведения об архиве, чтобы самой посмотреть, казалось бы, чего проще. Ответ так и не получила.

Увидела всё это уже после начала нашей спецоперации. Ничего не думаю, не додумываю, не комментирую, просто констатация факта. Страница была удалена, но я успела.

Олесь Бузина часто был очень резок в суждениях. В одной из газет, он, прямо-таки пророчески сказал о современных историках, и эта характеристика подходит и к нашему «потомственному моряку» Шигину: «Я так и вижу этого бывшего советского то ли мичмана, то ли лейтенанта, который переродился теперь в писаку… “дураков не сеют, не жнут, они сами родятся”». И далее: «Если бы я знал, откуда они родятся, я бы, извините за выражение, это влагалище заварил с помощью сварочного аппарата»[19]. Грубо, но справедливо.

Но более точно о таких людях-историках, писателях, ученых говорил мой прадед – академик-физиолог Алексей Алексеевич Ухтомский, создатель учения о доминанте: «Одна из очень больших бед нашего времени состоит в том, что дураки научились теперь говорить, как умные люди. Так что сразу их узнать не для всякого легко. Что данную книгу писал дурак, это с несомненностью открывается лишь тогда, когда выясняется, к чему её автор клонит, для чего употребляет все те умные вещи, тот умный тон, которым он научился у умных людей».

Прав! А ещё, он очень хорошо писал о лжи: «Факты не могут противоречить один другому. И когда ты начинаешь вымышлять о том, что было и есть, и прекратишь это тщательное, самозабвенное вникания в то, что и как было и есть независимо от твоих вожделений, – ты запутаешься сам в своей неправде, как в лабиринте, ибо начатая ложь, чем далее, тем более будет уводить от того, что действительно есть! Потому-то завет: «не лги» – значит то же самое, что «говори о действительности лишь то, что она в самом деле есть!»[20].

И ещё: «Выдумали, что история есть пассивный и совершенно податливый объект для безответственных перестриваний на наш вкус. А оказалось, что она – огненная реальность, продолжающая жить совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд! Кавказ! Севастополь! Простые и доблестные в своей простоте имена разных Ермоловых, Архиповых, Корниловых и пр., вы уходите все дальше и дальше от нас, оставляете нас одних! И как противно мы все ломаем и коверкаем то, где вы жили»[21].

Глава I. Немного об истории флота

Царь Петр Алексеевич стремился получить выход к морю и так определил значение флота: «Всякий Потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет». Это не понравилось старым морским державам. Ну еще бы! Они так оберегали свое право на морское господство, а тут Россия. Английский министр в парламенте так и сказал: «Если Россия возьмет себе в образец Данию, учредит, ободрит и поддержит торговые товарищества, то наша и голландская торговля в состоянии ли будут устоять от этого поражения? Если держава, которая не знает, куда и как употребить своих людей, примется за умножением своих морских сил и купеческих кораблей, тогда пропадут Голландия и Англия. Возможность, какую имеет Россия к построению судов, оправдывает мое беспокойство». Другой министр высказывался еще откровеннее: «Нужно употребить все зависящие от нас меры, чтобы остановить в России развитие торгового флота и купечества». Это доказывает, что Россия избрала верный путь для того, чтобы стать могущественной страной. Русский военный историк, генерал-майор Александр Васильевич Висковатов писал: «… морские походы принадлежат к примечательнейшим событиям первых времён существования нашего отечества». Но мало кто знает и приводит слова английского историка, который много лет спустя, указывал, что русский флот является более древним, чем британский флот. А если точнее: «Существует распространенное мнение, что русский флот основан сравнительно недавно Петром Великим. Однако в действительности он по праву может считаться более древним, чем британский флот. За 100 лет до того, как Альфред построил первые английские военные корабли, русские участвовали в ожесточённых морских сражениях, и тысячу лет тому назад именно русские были наиболее передовыми моряками своего времени»[22]. И хотя первый поход к Азову потерпел неудачу, военного флота, как такового, не было, это не могло остановить Петра Великого, и 20 (30 по новому стилю) октября 1696 года царская дума постановила: «Морским судам быть». В 1700 году началась война со шведами за Балтийское море. Шаг за шагом укрепляется Русь на Балтике. Мог ли Петр без надежного флота укрепиться там? Нет! Недаром на гравюре, исполненной в России в честь подписания Ништадтского мирного трактата, были следующие слова: «Конец сей войне таким миром получен ничем иным, токмо флотом…». Неудачи еще были, но они не останавливали, а придавали новые силы. Историк Е. В. Тарле писал: «Великая держава, одна из самых могущественных на море и, безусловно самая могущественная на суше, – вот чем было Русское государство в системе других стран к моменту смерти Петра». Все кончилось с его смертью. Неся за гробом Венценосного моряка императорский штандарт, капитан 1 ранга Муханов воскликнул: «Все погибло для флота!» Как он оказался прав! Смерть первого генерал-адмирала Апраксина и некоторых других морских соратников Петра Великого еще больше способствовала упадку флота. Всё чаще возникали сомнения в необходимости флота для России. То, что при Петре Великом было «одною из рук» государства, стало никому ненужной игрушкой, с которой не умели обращаться. «Борьба со Швецией, потом с Пруссией (так называемая Семилетняя война) лучше всего обнаружила слабость и несостоятельность нашего флота. Это и было справедливое возмездие за пренебрежение к нему в продолжении почти сорока лет», – писал Е. И. Аренс[23].

Дочь Петра, Елизавета Петровна, начала было что-то делать, но время было упущено. Да и начала она с изгнания иностранцев. Преклоняясь перед делами отца, повелела «все [состоявшиеся при Петре Великом. – Н.К.] указы и регламенты наикрепчайше содержать и по ним неотложно поступать». Под это дело стали без разбора уничтожать и отменять все нововведения и улучшения последних лет. Ближайший соратник Остерман «пал», все его начинания подлежали осуждению, нового не придумали, прошлое старались унизить и уничтожить. Тем не менее, усилия Остермана проявились в том, что к моменту войны со шведами флот имел 13 кораблей, 3 фрегата и 7 меньших судов, да из Архангельска вице-адмирал Бредаль привел 4 корабля, 5 фрегатов и 1 гукор. Эскадры стали ходить в плавание, но некомплект офицеров и команд никак нельзя было пополнить. То, что с такой легкостью и быстротой уничтожали и разгоняли, очень трудно было набрать и воспитать. В 1752 году основали Морской корпус – не помогло. Да и назначенный после Остермана Головин во время шведской кампании 1743 года показал себя с плохой стороны и лишился доверия.