Полная версия

Адмиралы Грейги: оклеветанные и забытые

Наталья Колева

Адмиралы Грейги: оклеветанные и забытые

Светлой памяти Юрия Семеновича Крючкова, первого, в советское время написавшего биографии отца и сына Грейга

«У холодного пепла мертвых, нет иного заступника, как наша совесть».

КарамзинБлагодарю за поддержку моих сыновей: Валерия и Андрея

А также моих друзей: Людмилу и Владимира

И конечно, мало бы что получилось без Оксаны Николаевны Виноградовой, кандидата филологических наук и члена Союза писателей. Автора книг о М. Ю. Лермонтове

Большую помощь оказал кандидат исторических наук Алексей Алексеевич Бочаров, преподаватель Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого, доцент кафедры истории

От автора

«Не от большого ума люди поливают грязью других, а только от того, что собственная внутренняя грязь плещет через край».

Ф. М. ДостоевскийВ предыдущей книге я выразила надежду, что найдется молодой, талантливый, а главное, честный историк, знающий и любящий флот российский и его историю. Этот историк, более всего любящий правду, сможет восстановить честные имена и благородные образы адмиралов и опровергнуть клевету иных «историков»: писателей-мифологизаторов. Помечтала я и решила, что нечего время терять: сама сказала «А», надо самой сказать и «Б», тем более что материалов в моем распоряжении предостаточно. Да и, если совсем честно, первая книга была написана на эмоциях, поэтому были ошибки. Мой двоюродный прадед, академик-физиолог А. А. Ухтомский написал: «Не знаю, глупо, плохо ли я сделал, написав в эту книжку то, что тогда вылилось у меня в минуту досады на окружающее: ведь строки могут попасть на глаза и, если я там ошибся (а это, – мне теперь кажется, – вероятно), то я буду виноват». И продолжил: «От слова не станется»! Нет, сплошь и рядом «от слова станется и становится». Так что: «Будь что будет, а делай что надобно». Это я сейчас, остыв, поняла, что таких «историков и знатоков» надо не ненавидеть, а презирать. Итак, за дело!

В мои задачи не входит написание книги по истории русского флота, мое желание – сохранить историю моей семьи и попытаться устранить, исправить историческую несправедливость по отношению к близким мне людям. Хочется, чтобы книга принесла пользу. Чтобы люди, особенно молодые, знали, что некоторые писатели и историки (намеренно или нет – тема отдельного разговора) лгут или, скажу мягче, дезинформируют, забыв простую, житейскую истину: меньше ври, всей лжи не упомнишь. Данная работа – попытка искренне, правдиво, с опорой на архивные документы, рассказать о жизни и деятельности Самуила Карловича и Алексея Самуиловича Грейгов – уже многими забытых адмиралов, забытых намерено. Очень хотелось показать их жизнь и деятельность без оглядки на «официальные установки» в области истории и исторической науки. Меня коробит от бесконечного очернения Грейгов, особенно Алексея Самуиловича и его деятельности. Это было в конце его жизни, продолжается и после смерти. Чтобы его унизить и растоптать, услужливые борзописцы создали из русского адмирала М. П. Лазарева икону и очернили шотландца Грейга, а заодно и его отца – знаменитого русского адмирала Самуила Грейга, героя Чесмы и Гогланда. О существовании архивных документов профессиональные историки хорошо знают, но вот цитируют их так, как им выгодно. Читаешь их книги и вроде всё так, всё на месте: фамилии, место действия, красивая картинка, а копнёшь – сплошная ложь! Но ведь историю, следует рассказывать невзирая на симпатии и антипатии: правдиво. О ситуации с исторической литературой высказался в свое время Армен Гаспарян: «Чтобы книга из успешной стала коммерчески успешной, именно успешной, а не уважаемой, надо обязательно что-нибудь оплевать, причём в самой циничной форме». А лучше – кого-нибудь. Альфред Нобель объяснял своему брату, захотевшему написать его биографию и причины бурной мифологии по отношению к исторической личности: «Никто не станет читать о человеке, если речь не идет о каком-нибудь артисте или, что ещё лучше, об убийце и, если его жизнь не имеет никакого отношения к сражениям и подвигам. Ибо только это заставляет зевак раскрывать рты от любопытства». Ну в подвигах у наших героев недостачи нет. Только вот клеветы и доносов тоже через край. Тот же Нобель однажды посетовал: «Но у кого найдется время, чтобы читать биографии, и кто настолько наивен и очарователен, чтобы проявлять к ним живой интерес?». Но я верю, что кто-нибудь найдется… У адмиралов, о которых пойдет далее речь, в жизни было всё: радость, горе, клевета, победы и поражения. Были ли у них ошибки? Да наверняка были. Но они умели их признавать и исправлять. Да и расхожую фразу: «Не ошибается тот, кто ничего не делает», никто не отменял. Терпеть не могу цитировать бывших политиков и вождей, но мне кажется уместной цитата В. И. Ленина: «Исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели, сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками». Точнее не скажешь. Заслуги перед Россией и вклад в становление флота русских адмиралов, шотландцев по крови, – огромны.

6 сентября 2025 года исполнится 250 лет со дня рождения адмирала Алексея Самуиловича Грейга и в этом же году 180 лет со дня его смерти. Скорее всего обе даты пройдут незамеченными, впрочем, как и всегда, в том числе и по вполне понятным причинам: многие «историки» старательно стерали и стерают имя А. С. Грейга из истории России и Черноморского флота. А как адмиралы Грейги были бы горды флотом! Ведь нынешний, кто бы что ни говорил, и их детище! Сколько было положено ими сил, чтобы возродить, преодолеть все препоны, косность, нежелание считаться с тем, что флот необходим России. И я согласна с военным историком и теоретиком Николаем Лаврентьевичем Кладо: «История, если она хочет принести действительную пользу, должна быть беспощадна к самым «установившимся репутациям», если это необходимо для установления истины». И им же сказанные слова: «Нельзя безнаказанно… возвеличивать свои поражения, и в известной степени возвеличивание Севастополя привело к Порт-Артуру, а возвеличивание Синопа – к Цусиме… Надо отдать справедливость героям, награждать их и ценить их заслуги, но нельзя возводить в культ эпоху, характерная черта которой – военная отсталость и военное невежество».

Итак, адмиралов нет в живых, постоять за себя они не могут, вот тут и появились фальсификаторы «от истории» с их «многолетними» работами в архивах, «абсолютно достоверными источниками и воспоминаниями очевидцев». Из этих источников и текут потоки лжи и клеветы. Как правило, в конечном «продукте» таких «историков» нет ни описи «сенсационного» архива, с которым они работали, ни списка документов, которые они годами изучали. В основу их исторических изысканий положен метод духовного «гуру» от истории: В. С. Пикуля. Метод незамысловат: подделывать, искажать, выдумывать то, чего не было, и выдавать свою фантазию за исторический факт. «Лайфхак» метода: использование работы малоизвестного автора и на её основе написание своей, а если совсем по-простому, то взять «чужое», вставить «свои три копейки» и «шедевр» готов. Проще не бывает. Дело ведь не в том, что использованы чужие книги, это делают все, чтобы сравнить и точнее осветить событие, о котором пишется. Дело в том, как именно используются документы, книги и воспоминания. Искажают их или нет. В данном случае, просто переписано чужое. Доказательства? Да сколько угодно!

За роман «Крейсера» Пикуль получил несколько премий и «Золотой кортик» от главнокомандующего Военно-морского флота адмирала В. Н. Чернавина.

Интересная история описана Виктором Конецким: «И ещё поразил меня документ, который приведу с сокращениями: «Акт глумления анголо-французских захватчиков над могилами русских адмиралов М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, П. С. Нахимова и В. И. Истомина». Эту историю знают многие, но не все знают продолжение. «7 июля 1927 года в Севастопольский городской Совет бумажка пришла, якобы от «трудящихся масс» с требованием изъять замурованные в полу Владимирского собора гробы и «все предметы, оскорбляющие революционные чувства трудящихся». Тогда они получили ответ, что «ещё не подошло подходящее время для проведения этой операции». Время подошло через четыре года, когда был закрыт собор. Вот тогда «борцы» и взломали усыпальницы адмиралов, разломали гробы, а останки флотоводцев уничтожили. Склеп засыпали мусором и землей. По сравнению с ними, англо-французские «союзники», которые забрали оружие и эполеты – шалуны невинные». Потерпите, сейчас будет самое интересное. Когда в 1974 году Владимирский собор передали Севастопольскому музею, склеп вскрыли, всё, что нашли собрали и увезли в Ленинград. Потом останки были найдены в квартире одного из студентов-археологов, в картонной коробке из-под фруктов. Это подробно описал в «Известиях» № 246, 1991 года в статье «Кощунство. Прах героев нашли…в коробке из-под фруктов» Б. Коржавин. Санкт-Петербургское общество «Память Балтики» обратилось к адмиралу Чернавину с просьбой «извлечь останки национальных наших святынь из фруктовой коробки, отдать им соответствующие почести и похоронить по-христиански и торжественно» и «мы от главкома Чернавина за несколько месяцев пока и звука не услышали». Как писал Конецкий, он затронул эту тему на встрече с моряками училища Фрунзе. Вернее, «спросил, читали ли они заметку? Гробовое молчание… Кодекс морской чести, морского братства в нас начали разрушать ещё с училища. Получить назначение на приличное судно мог только член КПСС, только он имел шанс стать старпомом или капитаном. Иди, курсантик, на комсомольскую работу, на «общественную», а ещё вернее – в стукачи»[1]. И ведь, шли. Между тем, при написании книги, Пикуль использовал (это мягко сказано) монографию 1939 года участника Русско-японской войны профессора Военно-морской академии контр-адмирала В. Е. Егорьева «Операции Владивостокских крейсеров в Русско-японской войне 1904–1905 гг.» и книгу английского журналиста Сеппинга Райта «С адмиралом Того» 1907 года. При написании книги «Моодзунд», использована работа фон Чишвица «Захват Балтийских островов Германией в 1917 году» за 1937 год. Переводчик этой книги на русский язык, А. В. Герберт, был репрессирован «за проявленную политическую близорукость». А у Пикуля никто и не заметил никакой близорукости. У него много там всякой всячины, но факты упрямая вещь, на пазлы похожая. Вываливаешь на стол и начинаешь складывать кусочек за кусочком. Сложно, трудно, но результат увлекательный. И видишь, в каком месте автор подгоняет пазл, и картинка получается не та. Подмена получается. Чего не хватает? Честности не хватает, порядочности. Ну не понимает человек (или не хочет), что можно вынуть этот самый «фальшивый» кусочек и вставить правильный. Но ему это не к чему. Пророков, как мы знаем, в своем Отечестве не водится, вот и назначают себя сами. Если одни данные с другими не сходятся, каждый подделывает их согласно своим убеждениям, совести, знаниям, и конечно же… интуиции. До продажи романа «Крейсера», в каждом экземпляре было заменено по несколько страниц текста и вставлено предисловие «от издательства», в котором с «марксистско-ленинских позиций» были даны политические оценки описываемых событий. В романе «Каторга», написанном русским публицистом начала 20 века В. Дорошевичем, Пикуль даже название не поменял, а зачем? Кто знает какого-то там Дорошевича? Единицы! Добавил свои «перлы», которые надо издавать отдельной книгой, и необычайное пренебрежение к историческим лицам, которое прослеживается буквально во всех произведениях – «шедевр» готов. Например, о начальнике Владивостокских крейсеров капитане 1 ранга Н. К. Рейценштейне Пикуль пишет буквально следующее: «Конечно, весь обвешанный орденами, он привык сидеть на берегу при своих чемоданах… Много с ним не навоюешь!». Вот так простенько и незамысловато о человеке, отдавшем 30 лет жизни русскому флоту. Человек служил до последнего дня своей жизни, а автор по сюжету решил снять его с должности: «Рейценштейна в море и палкой не выгнать…он начал страдать водобоязнью, будто укушенный бешеной собакой. А водобоязнь адмиралов хорошо излечивается службой на берегу». Это и есть Пикуль – во всей красе! Интересно, а где излечивается невежество и хамство, а главное: кто такой Пикуль в истории военно-морского флота? Николай Карлович был назначен командующим Владивостокским отрядом крейсеров 16 января 1904 года. 17 марта этого же года – командующий крейсерским отрядом Порт-Артурской эскадры. Перевели его туда по просьбе адмирала С. О. Макарова, да и чин адмирала, получил намного позже описанных Пикулем событий. 21 июня 1916 года Н. К. Рейценштейн был «уволен со службы по достижении предельного возраста». В этом же году, 27 ноября, в возрасте 62 лет он скончался. О Николае Лаврентьевиче Кладо – крупнейшем русском военном теоретике, авторе теоретических основ морской стратегии, создателе теории военно-морского искусства, заслуженном профессоре Николаевской морской академии, Пикуль выдает следующий пассаж: «разобрать мину по винтикам и не вознестись при этом на небеса было, конечно, гораздо легче, нежели разобраться в характере дешевого демагога Кладо, которого Скрыдлов вывез во Владивосток заодно с иконами». А я всё думала, откуда эти фантазии «ученика Пикуля», автора книги «Неизвестная война императора Николая I», что адмирал Грейг «тайно вывез Н. Д. Критского, да ещё и с украденным им сундуком с документами» (история этого пустого сундука, доставшегося Лазареву «по наследству», известна. Не понравился он ему, сделан был не из красного дерева. Вот и раздолбал он его на дощечки. Так что и вывозить-то нечего было). У своего «учителя» идею и позаимствовал. После некоторых розысков мне удалось выяснить, что сын Кладо – Николай Николаевич Кладо (он был сценаристом, режиссёром, но больше всего известен как критик. Очень профессиональный, очень острый – без оглядки на авторитеты. Был репрессирован – три года в Вологодской тюрьме.)[2]-просил защитить доброе имя отца. Сын был убеждён, что «Пикуль просто мстил известному критику за то, что он, назвал его романы бульварной литературой. Интересно, а почему только ему мстил, очень многие считали романы Пикуля «бульварщиной?».

Известный писатель, драматург, театровед, литературный критик Александр Михайлович Борщаговский (по его книгам сняты фильмы: «Третий тайм» – о том самом матче «смерти» киевского «Динамо» и всеми любимый – «Три тополя на Плющихе»), писал В. Я. Курбатову: «…читаете ли Вы гнусную бульваристику Пикуля в «Нашем современнике?». Вот образец книги растлевающей, оскорбительной прежде всего для русского народа, нездоровой в основе своей книги, где вывалено в грязи всё, и, кажется сами мозги автора, их клетки, состоят из грязи <…> Такого рода событие, конечно, назревало, оно не могло не случиться. Сама книга, собственно говоря, представляет собой выражение литературной распутинщины, блуда, духовной хлестаковщины. «Метрополь», составленный хвастливыми мальчишками, – это детская шалость в сравнении с тем колоссальным, едва не обратимым вредом, который приносит и принесёт ещё этот роман Пикуля. В нём всё бездарно, пошло без языка, без признаков культуры и совестливого отношения к людям прошлого»[3]. Борщаговский участник ВОВ, одна медаль «За оборону Сталинграда», дорогого стоит. Кишка тонка была у Пикуля идти против такого авторитета. Очень долго смеялась прочитав у Сергея Довлатова: «Из этого ЛИТО вышли несколько известных писателей… один кумир советского мещанства – Валентин Пикуль и два моих любимых автора – прозаик Виктор Конецкий и драматург Александр Володин»[4]. А с лёгкой руки Н. Н. Кладо за творчеством Пикуля прочно закрепилось это определение-бульварщина. Пикуль же позиционировал себя «защитником русских моряков», якобы ненавидящих Н. Л. Кладо. Понятно, что писатель хотел «выслужиться». Николай Николаевич написал в Военно-Морскую академию с просьбой дать оценку роману. А где ещё можно было просить правды и помощи? Ответ пришёл из ЦК КПСС, т.к. издательство «Молодой гвардии» принадлежало именно ему. Пикуль был вынужден не извиниться, нет, просто изъять из романа эти клеветнические страницы»[5]. Очень надеюсь, что это так и есть. Всё это рассказала мне дочь Николая Николаевича и внучка Николая Лаврентьевича Кладо – Дильбар Николаевна. Я познакомилась с ней совсем недавно и безумно благодарна за доверие, оказанное мне, и за рассказ. В разговоре с Дильбар Николаевной выяснился ещё один интересный факт: Николай Лаврентьевич во время кругосветного путешествия цесаревича Николая находился на фрегате «Память Азова» вместе с внуком Алексея Самуиловича Грейга – Эспер Эсперовичем Ухтомским. Вот такие зигзаги истории.

В 1904 году Николай Лаврентьевич был назначен начальником военно-морского отдела штаба Командующего Тихоокеанским флотом. А им, после гибели Макарова и стал Скрыдлов. Поэтому и ехали они в Порт-Артур вместе, но ни тот, ни другой не успели вступить в должности, Порт-Артур уже был в блокаде. Именно это вынудило их вернуться во Владивосток.

К слову, дочь Скрыдлова вступила в 1-ю женскую «Команду смерти», сформированную 19 июня 1917 года в Санкт-Петербурге для поднятия боевого духа русской армии, туда входили добровольцы из разных сословий в возрасте от 16 до 40 лет. Командиром являлась старший унтер-офицер Мария Леонтьевна Бочкарёва). Мария Скрыдлова была адъютантом Бочкарёвой. Благословлял их Патриарх Тихон.

Пришло время «перлов» из романа Пикуля «Крейсера» – встречайте. Их много. Приведу некоторые: «японские крейсера шли четкой фалангой…»; «…корма осела ниже корпуса…»; «…ошибки в магнитной девиации встречаются не только у мичманов»; «как долбанут миною под мидель»; «любопытные выбежали из низов даже на юты в корме». Даже я, женщина, знаю, что такое корма, корпус и ют. Но знаете, что покоробило больше всего? Когда этот «историк, знающий моряк, пересмотревший кучу документов, собравший картотеку на каждого персонажа своих книг» написал, что «на русских кораблях обращение в чинах презиралось, офицеры величали друг друга исключительно по имени-отчеству». Это действительно писал «знающий» историю человек? Вы серьёзно? Придётся привести слова его вдовы. Отвечая на вопросы корреспондента «Культуры», она процитировала мужа: «Никто не обучил людей истории, потому и Пикуль хорош». И продолжение: «Историки должны образовывать людей. Они этого не делают. Вот я и затыкаю дыру». Да уж… заткнул, так заткнул. Антонина Пикуль автор биографии, вдова писателя, громко заявила: «То, что Пикуль вольно обращался с источниками, – миф»[6]. Какой же миф, если человек не знает, что по имени-отчеству «величали» только вне службы, а на службе, только «по чинам». Нет, может в кают-кампании, один на один и величали, но сомневаюсь, что при моряках. И разве подходит для русских офицеров слово «презирали?». «Моряки не обсуждают свой флаг. И чем порядочнее, честнее человек, тем мучительнее ему присягу нарушать». Так писал в одной из своих книг русский и советский моряк, прозаик-маринист Сергей Адамович Колбасьев. Давал ли присягу Пикуль? Понятия не имею, но что раздачей ярлыков оскорблял моряков и не мучился при этом – точно. Вернемся к перлам.

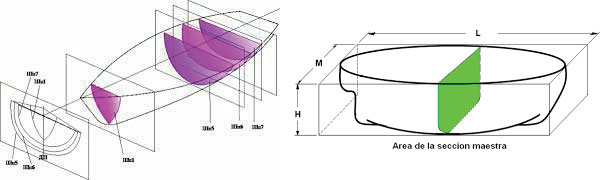

МИДЕЛЬ – это сечение корпуса корабля. Входит в число основных точек, линий и плоскостей теоретического ЧЕРТЕЖА. На приведенном выше чертеже, вот эти сиреневенькие и зелененькая плоскости, и есть мидель. Ну и как можно под это «долбануть?». Как вообще можно было такое нафантазировать?

Магнитная девиация – ошибка показания магнитного компаса. По отношению к людям используется понятие – «девиантное поведение», т.е. устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых правил поведения в обществе.

Фаланга – боевой строй пехоты в Греции.

Объяснять знающим людям, что такое корма и ют, думаю, не надо. Хотя нет, объясню. Читают ведь не только знающие.

Корма – задняя часть корпуса корабля (подводная и надводная).

Корпус – основная часть корабля, собственно, сам корабль и есть. Ну а теперь представим, что куда осело и как это возможно…

Ют – надстройка на корме. На иллюстрации ниже, зелененькая с окошечками надстройка и есть ют, всё, что ниже – корма. Юты не в корме, а над кормой, и не могут «любопытные» выбегать на «юты в корме». Попробуйте это проделать сами, хотя бы глядя на картинку. Теоретически. Ну как, получилось? А у Пикуля получилось… запросто.

«Великий» писатель» вкупе с такими перлами держит интригующий, небрежный тон, вкрапляет массу незначительных, но обязательно скандальных деталей.

Для тех, кто не знает: в 1946 году В. С. Пикуля вышвырнули из морского училища за то, что он умудрился на 10 экзаменах получить 10 двоек. Работу предлагали – не пошел. Видимо работать на складе весовщиком, хотя бы просто чтобы помочь матери, которая пахала на нескольких работах, чтобы прокормить Валечку, было ниже его достоинства. Из дома ушел, но жить-то где-то надо было. Выход нашел: женился, практически на первой встречной. Но тёща была женщиной крутой, сказала, «что дочь прокормит, а зятя-тунеядца кормить не будет». Ушел. Кто-то писал, что от этого брака был ребенок. Вторая жена Валентина Саввича – Вероника Феликсовна – была родной сестрой писателя-фантаста Севера Феликсовича Гансовского. У последнего был друг Кирилл Владимирович Успенский (псевдоним «Косцинский»). Про него вспоминали, что он говорил то, что «говорить вслух при посторонних в те годы нельзя, а он говорил…». Познакомились Гансовский и Успенский давно, оба воевали, и когда разговор зашел о войне (при этом Гансовский очень жестко и впечатляюще расписывал тыл), Успенский спросил друга о том, почему он об этом не пишет. «Моя война не интересна издателям. А мне нужны деньги», – ответил Гансовский. Кирилл Владимирович стал говорить что-то «о честности писателя, о его долге», на что Гансовский ответил, что «честность – товар, на который трудно найти покупателя, что долг его Гансовского, выражается в рублях…» и продолжил: «за деньги я готов мыть любые литературные полы». После этого он уехал в Москву, но в конце 1959 начале 60-х Гансовский приехал и обратился к Успенскому со словами: «Знаешь, что-то ты последнее время много суетишься, много шумишь, иной раз, как мне кажется, и напрасно. Давай-ка, если ты не возражаешь, я заберу свои письма». В те времена ещё хранили письма вместе с рукописями, деловыми бумагами и семейными архивами. Отдал ли письма? Я думаю, отдал. Они могли очень навредить «другу Гансовскому». Ведь через какое-то время Успенский был арестован. Знал ли что-то об этом его друг? Оказалось – знал: «Тогда у Кирилла собралось сразу три литературных компании…кругловато-заурядной внешности Валентин Пикуль…да фантаст Север Гансовский с выражением задумчивой обиды на полнеющем, но ещё тонком лице – это он впоследствии и «сдаст» хлебосольного друга в КГБ»[7]. Успенский вспоминал: «В ходе следствия произошли две очные ставки: с Гансовским и с его сестрой, Вероникой Чугуновой, незадолго до этого вышедшей замуж за Валентина Пикуля. Вероника вела себя странно – приветливо улыбаясь, она давала показания по принципу чет и нечет: что-то работающее на мельницу обвинения, что-то опровергающее какие-то другие показания, данные ею, видимо, раньше. Она была вздорной и неумной, но весьма практичной женщиной». Ходили слухи, что именно она, помогая мужу, собирала по архивам информацию для «произведений». В архиве военно-морского флота мне ее фамилия не попалась ни разу. Нашлась статья «Жене Веронике – за всё, за всё…» (так начиналось посвещение одной из книг жене). Написали её биограф В. Чуликанов и сын Чугуновой от первого брака. Чем ответил муж? После её смерти «в изголовье скромной могилы по заказу мужа поставили небольшую плиту из почти необработанного гранита: Вероника Феликсовна Чугунова-Пикуль 1919–1980 г.». «Сам Валентин Саввич ни разу не был на её могиле со дня похорон. Однажды его привезли, он из машины увидел горящую свечу и потерял сознание»[8]. Театр одного актера…Ну прямо «тургеневская барышня». Вот и вся благодарность. Возможно сбором материалов занималась последняя жена. Не зря же на вечере памяти, посвященном 90-летию Пикуля, зашла речь о миссии, которую несла Антонина Ильинична. На том же вечере прозвучала мысль, которая лишний раз подтверждала, что слова о честности, как о товаре который плохо продается, глубоко запали в душу «писателя»: «Пикуль очень точно уловил социальный запрос и прекрасно удовлетворил его, потому его труды выходили миллионными тиражами»[9]. Запрос на что? Как можно было написать, что «уважительное отношение к памяти предков, патриотизм и гражданственность – основные черты исторической прозы Валентина Пикуля»[10]. Хотя…Столько защитников-рецензентов, которые так прямо и говорили, что нельзя «верить русским историкам, а вот своим ангажированным, верить без всяких сомнений». Успенский сожалел, что у него «не было тыла…Разве лишь Гансовский – ближайший друг и единомышленник». Не случилось! «Гансовский был стукачом. Доносил на своих знакомых»[11]. «Он, Успенский, охаивал все самое дорогое, самое святое для советского человека», – сказал муж сестры. А кто у нас муж? Правильно, Пикуль! Это, просто слово в слово, жена и подтвердила. Она заявила, что Кирилл (Успенский-Косцинский) поддерживал Пастернака, выражал ему свою солидарность, а еще «пользуясь знакомством с Леонардом Бернстайном, советовал тому прервать концерт, на котором находился Пастернак и поздравить его с присуждением Нобелевской премии». «Поразил меня и Валентин Пикуль», – писал в своей книге К. В. Успенский (Косцинский). «Правда, хотя и несомненно талантливый (я бы сказал – пузом талантливый), но не очень умный и вполне необразованный человек, что отчетливо просматривается в его ныне популярных у светского обывателя многопудовых романах, он всецело находился под влиянием своей супруги Чугуновой, и её брата – Гансовского. В довольно коротких показаниях он подтвердил основные «идеологические» обвинения, высказанные Вероникой, и добавил, что я всегда оппозиционно относился к Советской власти и её мероприятиям и называл её разновидностью фашизма. Позднее, на суде, он превратил свои показания в мелодраматическое обращение ко мне: «Кирилл, но ты хотя бы теперь понимаешь всю глубину своих заблуждений, которые привели тебя сюда, на скамью подсудимых? Почему ты не слушал моих предостережений?». Чего-то мне не хватает. Поняла… громкого, театрального всхлипа в конце. «Предостережений мне Пикуль не давал. Во время встреч с Гансовским, он молчал, слушал, разве лишь не раскрыв рот, и соглашался со всем, что мы говорили». Было на суде упоминание и о изъятом дневнике Гансовского, куда он планомерно, плодотворно, каждодневно, записывал все разговоры с «другом Кириллом». И даже выдержки из писем. Когда адвокатесса предложила Успенскому ознакомиться с делом, тот об этом и узнал. На вопрос Гансовскому: «Чем вы можете объяснить свои злобные, антисоветские записи?», среди ответов, под № 4 стояло: Влияние моего бывшего друга К. В. Успенского и его постоянные, резкие, грубые антисоветские высказывания» (Уголовное дело, л. 168об). Там же, на л. 172 – «Антисоветские взгляды были внушены мне Успенским. Отказавшись от них, я смог преодолеть свой творческий кризис» (вот, оказывается, что мешало «плохому танцору» – чужие взгляды) и на стр. дела 189об, то, что сказал Пикуль об «охаивании самого святого». Познакомились они в 1947 году, когда, Пикуль пришел на занятия литературного объединения при Союзе писателей. Пикуль тогда писал стихи и не помышлял о прозе. К ней пришел позже, и путь его в печать был долог и труден. В 1954 году Валентин Саввич «дотянул до печати свой первый «кирпич» – «Океанский патруль». Я не буду писать приведенный в книге автограф, как написал сам получатель: «Сохранился экземпляр с автографом передающий отношение автора ко мне, так и безудержное многословие, столь характерное для его книг». Интересна подпись: «Твой навсегда друг, от чего никогда не откажусь, и автор этого романа, от чего тоже не отказываюсь. 26.03.54 г. В. Пикуль». Нет, вру, интересно всё: «Дорогому Кириллу Косцинскому (Успенскому) – человеку, которого я искренне люблю и ценю, как доброго и славного юношу (в это время мне 39 – К.К). Последнее слово – не описка: ты, действительно, так добр и горяч, как возможно только в годы юности, и я не знаю людей нашего круга, кому бы ты сделал зло – зло делают старцы или духовные, вернее, одряхлевшие импотенты. Дай Бог тебе всего хорошего, помоги освободиться от печали, праздности и уныния. Тебя всегда украшало грубое солдатское мужество, переходящее подчас в дерзость, и суровая литературная принципиальность (я сужу по себе). Ещё раз желаю освободиться от всего, что вносит сумятицу в твою душу, и верю-уляжет муть, останется хрустальная вода, через толщу которой мы все разглядим чистое дно твоего большого литературного сердца». Ещё один перл – «чистое дно сердца». Да и выражение «литературная принципиальность» и «люди нашего круга» – уже смешно! Ну, а концовка – выше. Кирилл Владимирович поставил убойную точку в характеристике своих «друзей» написав: «Чтобы добавить последний штрих к семейному портрету Гансовского-Пикулей, не могу не сообщить, что моя жена, приехав на свидание, с горечью рассказала, что целый ряд моих литературных друзей всячески избегает её. Очень скоро выяснилось, что Гансовский, Чугунова и Пикуль распространяли слухи, будто бы именно она «посадила» меня, дав самые резкие «обличающие показания»[12].И вот ещё: «Жену спрашивали о Гансовском, но она сказала, что «политика» её не интересует. Поэтому никаких «политических разговоров» она с ним не вела». Даже в этой ситуации, жена не позволила себе сдать «друга» Гансовского. Успенскому (Косцинскому) «дали 5 лет лагерей за антисоветскую пропаганду, Пикулю – квартиру в Риге»[13]. Вот такая она, дружба Пикуля. И как он жил со всем этим? Совесть не мучала? Или слава глаза застила, а деньги не пахнут? Встречались ли они после этого? Если да, то как могла пройти эта встреча? Как другу, пусть и бывшему, в глаза смотрел? И как разнится мнение друга с тем, что пишут сегодняшние «почитатели». Некоторые «грозятся» музей открыть в Москве.