Полная версия

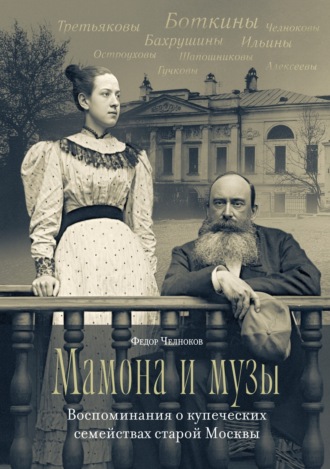

Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

Звону было много. Боткины прославлялись, круг же покупателей расширялся. Так что и тут это делалось неспроста. Когда был освящен храм Спасителя, то Петр Петрович был назначен старостой туда. Это был единственный род его общественной деятельности. В других отраслях он не фигурировал совсем и общественной благотворительностью не занимался. Кажется, под старость уж Надежда Кондратьевна где-то близ их имения Поповка за свои личные средства устроила какой-то детский приют, да и то это было что-то незначительное и прошло незамеченным. Но думаю, что негласной помощи шло от него много в раздробленном виде – все эти трешники, двугривенные, чаи, староство в соборах – все это в течение года должно было стоить больших денег. Но всем этим приобреталась большая популярность. Я думаю, не было человека в Москве, который хоть «внаглядку» не знал бы Петра Петровича. А дворники, городовые, просвирни, дьячки наперерыв старались кланяться ему, величать «Петр Петрович», подносить просфорки, словом, так или иначе показать, что они его знают и величают.

Но беда сделать что-нибудь не по нем – обязательно щипнет! А то сыпались двугривенные, вплоть до трешников. К старости стала развиваться у него подагра, ему рекомендовали ходить. В амбар, бывало, едет на серой лошади «яблоками», и санки с высокой спинкой – а он в толстом ватном картузе и бобровом воротнике! Домой же возвращался пешком по Ильинке. Тут уж каждый извозчик и мальчишка знал эту большую фигуру в длинном пальто.

Борис Алексеевич Швецов рассказывал мне, что один жидок взялся провести Петра Петровича без шапки по всей Ильинке. Было устроено пари на 25 рублей. Вся Ильинка была заинтересована в этом трюке. Из окон и на тротуарах ожидали заинтересованные люди появления Петра Петровича. А у него как у человека со своим воспитанием была привычка: если человек говорит с ним, сняв шляпу, то и Петр Петрович снимал свой картуз и надевал его только после того, как собеседник накроется. Жидок эту штуку подметил и на развлечение всей Ильинки разыграл ее как по нотам. Он подошел к Петру Петровичу без шляпы и завел разговор, интересный Петру Петровичу. Петр Петрович снял картуз, сам разговаривает, элегантно им помахивает. Так разговора и хватило до Ильинских ворот, где жидок, расшаркавшись, пошел получать свою четвертную.

Борис Швецов как чайный торговец знал неисчислимое количество таких рассказов о Петре Петровиче, только не удержались они у меня в памяти. А рассказы бывали чрезвычайно интересные тем, что доказывали, что не гнушался Петр Петрович принципом «не обманешь, не продашь». Воздавая ему всяческий почет и уважение, город (крупнейший торговый центр Москвы) его не любил, за глаза посмеивался, а может быть, и завидовал.

Приехав однажды на Петров день к ним на дачу поздравить Петра Петровича с «ангелом», я застал у них большое общество, в котором, собственно, мне было дела мало, а просто ради вежливости. В доме было делать тоже нечего, я и убежал в густо зарощенную кустами часть парка, выскочив за один крутой угол дорожки, я налетел на невиданное зрелище: в объятиях Петра Петровича находилась Елизавета Васильевна Шапошникова. Шел поцелуйный обряд. Целоваться-то он целовался решительно со всеми, но в глуши кустов, далеко от людей, обряд этот выглядел совсем иначе. Скажем, что Елизавета Васильевна, кажется, готова была совершать этот обряд со всеми красивыми и богатыми людьми, а Петр Петрович был еще родственник и очень влиятельный.

Впоследствии Петр Петрович все это вспомнил, не побоялся покривить душой и выручил Валентина, запутавшегося в сахарной спекуляции и непомерных расходах красавицы жены. Валентин торговал чаем, но увлекся и купил крупную порцию сахара, рассчитывая на подъем цен, а цены-то упали. Валентину грозило полное разорение, но у Боткиных оказались его векселя на громадную сумму, а товары были закуплены Боткиным. Вышло так, что кредиторам пришлось получить что-то по гривенничку за рубль. Конечно, Петр Петрович и на свою долю получил, сколько причиталось ему гривенников, и товар остался цел. Так Валентин почти ничего не потерял, а за поцелуйный обряд Елизаветы Васильевны отдулись господа кредиторы. Как честный купец Петр Петрович не мог сделать такой штуки, но психика его была под множеством воздействий. Во-первых, это был брат Надежды Кондратьевны, перед которой он терял всякую волю, с другой стороны, тут была заинтересована Елизавета Васильевна, которая, наверное, пустила в ход все свои чары. Наконец, Петр Петрович не упустил и своих интересов, получив с Валентина за эти операции, что ему следовало. Фирма продолжала свои дела и осталась верным боткинским покупателем, а сам Петр Петрович радовался, что обеспечил целую семью, привыкшую к роскошной жизни. Она ее так и продолжила.

Но не дай Бог какой-нибудь фирме, должной ему, пошатнуться! Первый об этом знал Петр Петрович. Кредит закрывался моментально, на боткинские товары накладовалось запрещение, деньги выдирались самым жестоким образом, хоть бы последствием было полное разорение людей, покупавших у него десятки лет и за все это время дававших ему крупные барыши. А нас он выручил и не имел от нас ни гроша пользы. Думается, потому что мы попали в сферу влияний Надежды Кондратьевны, у которой было несколько таких семей, которые она поддерживала своей невидимой рукой. В числе их были две Кати Татариновы, мать и дочь. Дочери она дала университетское образование, но была она кислая-прекислая девица, и образование ей совершенно не пригодилось. Тогда Надежда Кондратьевна выдала ее замуж, дав ей приданое, и она жила в собственном доме. Были еще такие случаи, всех, конечно, я не знаю.

Благодаря удивительной осведомленности и изворотливости Петр Петрович редко попадал в убытки от неплатежей. А если попадал, то и из этого старался извлечь пользу. Борис Швецов рассказывал, что Петру Петровичу попали какие-то векселя совершенно безнадежные, он в душе злился, денег было тысяч 15. Никакие извороты и фокусы его не помогали, и он решил торжественно пожертвовать их куда-то на монастыри, прозевав, что открылась какая-то лазейка получить эти деньги. Велико было его горе и афронт, когда монастырь, раскопав эту лазейку, получил все сполна. Петр Петрович, отдавая векселя, все-таки надеялся, что монастырь хоть что-нибудь получит, так как такие учреждения были на особом положении. За это «что-нибудь» монастырь приносил ему великую благодарность – а вдруг получил все. Это было уж слишком горько.

Когда я занимал кассирскую должность у нас в конторе, мне принесли деньги по его счетам. Деньги были ужасные. Нам всегда платили купонами и сериями с обрезанными купонами, это было терпимо. А от Петра Петровича принесли процентные бумаги по какому-то жестокому курсу и с обрезанными купонами, то есть такие деньги, что никому долгое время они пригодиться не могли. Я говорю артельщику, что не могу принять. Благообразный артельщик с красивыми манерами в подобострастной форме (все они были у него такие) начал уверять, что «Петр Петрович приказали кланяться и очень просят принять». Я туда-сюда, артельщик только и поет, что «очень просили». Люди были у него удивительно вышколены, даже такого «джентельмена» в русском сюртуке и обругать было неудобно. Я же после конторы собирался идти к ним обедать и говорю, что деньги я оставлю, только сейчас буду у Петра Петровича и узнаю, как быть. Артельщик, низко поклонившись, ушел.

За обедом я разговора не поднимал, а решил поговорить, когда он доберется до своего кресла. Но бывало, что и там до него разом не доберешься, так как ему туда подавали целую кучу телеграмм, которые он тут и проглядывал. Так и случилось: только я собрался, а Матвей и несет поднос, телеграмм штук десять. Ну, думаю, просмотрит, тогда уж. Вскрыл он несколько и, держа одну в руках, говорит: «Ну, слава Богу, вот ненадежный был платеж в Казани, теперь получили. Ну, слава Богу, всегда лучше получить, чем не получить». Только я ему со своим делом, а он – со своим и все долбит: «Всегда лучше получить, чем не получить». Так из моего разговора ничего и не вышло, так как он все себе долбит: «всегда лучше получить, чем не получить». А верни я ему деньги – глядишь, отдал бы их года через два. Но зато никто так не рекламировал и не хвалил наши товары, и мы таким образом получали покупателей.

В этом кресле Петр Петрович проводил свое послеобеденнное время, когда стал старее, то и просто привык в нем вздремнуть. Бывало, что приезжали к ним и важные дамы обедать. После обеда Аннета приведет такую к папа, занимает ее, а папа уж задремет; та к нему с вопросом, а он уж спит. Тогда Аннета изобрела способ выводить его из такого неудобного положения. Она опускала ложку в самый горячий кофе – и лишь заметит, что папа начинает клевать носом, она сейчас незаметно его этой ложкой и тронет по руке. Ложка руку-то обожжет, ну он сейчас и в порядок приходит, и разговор поддерживает.

Как бытовую сторону, может быть, интересно записать, что описание нашей жизни начинается во времена еще патриархальные. Тогда, как и теперь, у всякой семьи бывали свои сокровища, для которых в наше время люди придумали сейфы, приведшие массу людей в России к полному разорению благодаря неуваженью большевиков к замкам. В те же времена все ценности хранились по домам в железных сундуках, которые поднимали трезвон, когда их отпирали ключами, но молчали в руках жуликов, знавших хорошо, что стоит сбить петли – и сундук безмолвно отдаст хранимые в нем сокровища смелому человеку!

Боткинская контора в этом отношении явилась как бы прототипом будущих сейфов. У них при конторе для хранения ценностей была устроена несгораемая комната, где и хранились их богатства, но своим близким людям, на манер Крески, они предоставляли возможность и их вещи складывать туда. Завелось это с давнишних времен. Люди приносили, уносили свое добро. Так это и шло, но с появлением сейфов комната стала освобождаться. А когда пришло время конторе перебираться в новое помещение, то они просили своих доверителей окончательно забрать свои вещи. Когда это было сделано, то оказалось много свертков, от которых все отказались. При проверке свертков обнаружили много всяких ценных вещей, и в том числе две большие серебряные вазы. Все это добро поневоле Боткины должны были оставить себе, как всеми забытое, что называется – выморочное имущество.

Семья Боткиных была очень большая, и все чем-нибудь стали известны. Сестер было трое. Анна Петровна Пикулина – вдова, кажется, какого-то ученого – была тощим портретом Петра Петровича в очень кислом издании. Лицо у нее было всегда [такое], как будто она хватила уксусу, но всегда в бархатных платьях и настоящих кружевах. Мария Петровна была [замужем] за поэтом Фетом. Его я помню как старика с седой бородой, ее не помню. Третья была Екатерина Петровна, в замужестве Щукина. Она была так толста, что А. Ф. Мякишев должен был для ее кареты делать особенную дверку, чтоб разом открывалась половина стенки кареты, иначе она не могла в нее влезть.

Супруг Екатерины Петровны, Иван Васильевич Щукин, был самородок. Не получив ни образования, ни состояния[69], он собственным трудом, умом и неукротимой энергией разбогател так, что оставил за флагом самого Петра Петровича. Времени ему никогда не хватало. По поводу его женитьбы Петр Петрович рассказывал: «Приехал он получить приданные деньги Екатерины Петровны и все торопится – кажется, случай такой, что хоть раз в жизни мог бы не торопиться. Петр Кононович торжественно выносит ему пачку денег на блюде, все как следует, а он как хватил ее, сунул в задний карман не считая – и был таков. Так мы и остались с подносом». Петра Петровича удивляло, что так-таки не считая, в задний карман сунул. Его как будто огорчало такое пренебрежительное отношение к боткинским деньгам.

Торговал Иван Васильевич ситцами, скупая производства целых фабрик и распространяя их по всей России. Состояние его было очень велико, но и семья была большая. Дочь их, Нина Щукина, одно время очень дружила с нами, но, выйдя замуж, исчезла.

Знал я Сергея Ивановича, обладателя знаменитого собрания картин новейшей французской школы. Там были собраны такие редкости, что сами французы приезжали к нему любоваться ими. Думается, что теперь французы за громадные деньги вернули бы многие из его картин к себе домой, так как у них самих картин этих художников не осталось, а все они были у Сергея Ивановича. Не знаю почему, но я сам в галерее его не был ни разу. Михаил Васильевич же говорил мне, что стены его галереи были посыпаны, как бриллиантами, – так горели и сверкали эти картины своими красками.

Другой брат, Петр Иванович, собрал колоссальный музей русской старины. Там было все: и сбруя, и серебро, и образа, и кружева, конечно, всего не перечтешь. Я там был. Можно сказать, что это было громадное собрание всякой всячины, но без всякой системы; было много дубликатов, вероятно, были подделки. Собственно, это был уж не музей, а громадный материал для музея русской старины. Он его и пожертвовал Московскому историческому музею.

Третий брат, Димитрий Иванович, жил всегда в Париже, занимался книгами. Рассказывали о нем какую-то сложную историю, но я забыл.

Братьев у Петра Петровича [Боткина] было много. У Владимира было два сына – Додо и Мишата, ничем не прославившиеся, просто были здоровенные молодые люди боткинского типа.

Димитрий был женат на С. С. Мазуриной. Это была толстая дама в рубенсовском стиле, не особенно умная. Жили они великолепно, давая балы и маскарады, до сих пор незабытые. Димитрий Петрович собрал известную картинную галерею иностранных мастеров XIX столетия. У него были Корро, Мейсонье и др. Петр Петрович весьма сочувствовал этому собранию, всячески поощрял его, и я помню радость у Боткиных по случаю приобретения Димитрием Петровичем какой-то редчайшей картины. У Димитрия было три сына – Петр, Сергей и Митя – и дочь Елизавета Димитриевна. Митя мальчиком лет девяти умер от дифтерита, чем страшно огорчил мать. Целый год не могла она притронуться к оставшимся после него вещам, наконец решила разобрать их, получила дифтерит и скоро умерла. У этих Боткиных была большая погоня за аристократией. Елизавета Димитриевна хотела быть графиней, для чего был намечен граф Гендриков. Но почему-то это не вышло, и она долго оставалась барышней и вышла за инженера Дункер.

История инженера была особенная. Он и сестра в детстве потеряли родителей, средств не было, и они ходили в Питере нищенствовать на мост. Там их увидала некая дама, какая-то княгиня, взяла к себе, воспитала, образовала, и Дункер женился на Боткиной, а сестра вышла замуж за Третьякова, попав в самую гущу московских миллионов. Дункера купили себе дом на Поварской рядом с М. Грачевым, жили роскошно. Но Дункер умер бездетным, и Елизавета Димитриевна вышла замуж за двоюродного брата – Николая Ивановича Щукина. У того отнялись ноги, жил он недолго, и она опять осталась вдовой.

Сыновья Димитрия Петровича носили названия «глупый и злой дурак». Все дети наследовали рубенсовский стиль от матери, с боткинскими чертами лица, «злой дурак» Сергей был только посуше. «Глупый дурак» Петр занимался в конторе, имел вид бычка, играл сильно в карты и, должно быть, по-мазурински попивал шампанское. Он женился на Софии Михайловне Малютиной из семьи, которой принадлежала фирма Павла Малютина с сыновьями, иначе сказать, Раменская мануфактура. Там служил мой зять, и будь он тут, о Малютиных можно было бы тоже писать бесконечно. Богатство их было ни с чем не сообразно. София Михайловна имела вид цыганки, оставила Петру сыночка и от него удрала.

Сергей тоже женился. Петр Петрович язвил по этому поводу, что Сережа-то женился на дочери персидского посланника. Оно так и было: он женился на [дочери] Бюцова, бывшего в то время послом в Персии, а по Петру Петровичу выходило так, что женился он на персиянке. Сергей получил должность атташе при дармштадтском дворе, дипломатическими талантами не отличался, там так и торчал, при этом опереточном дворе.

При разделе после отца, [Димитрия Петровича], умные братья галерею разделили пополам. Сергей увез свою «половину» за границу, и судьба ее мне неизвестна. А «глупый» Петр, испугавшись революции 1905 года, свою половину продал за границу за 100 000. Таким образом бесценное собрание погибло для России.

Самая замечательная комната в доме Димитрия Петровича была столовая. Она вся была резного дерева. Он купил ее в одном из дворцов Венеции и перевез к себе. Теперь там жрут, вероятно, какие-нибудь комиссары, а что сталось с Петром, не знаю.

Павел Петрович был холост, сильно поживший и проживший свое состояние, поклоняясь в Питере балету и балеринам. У него стоял на столе башмачок одной из фей. Говорили, что он сорвал его у нее с ноги, налил шампанское и, восклицая «богиня, богиня!», выпил. С тех пор он хранился как реликвия. Про Павла Петровича можно бы написать множество, но негде взять справок. Я его видал, это был седой, довольно лохматый старичок.

Василий, написав письма об Испании, вращался в кругу Толстого, Тургенева и вообще писателей того времени. Они с Фетом составляли связь семьи Петра Петровича с семьей наших великих писателей. Не знаю, по какой причине он выбросился из окна и погиб.

Михаил Петрович был акаде[мико]м живописи. Видел я его один раз. С лица он походил на Мефистофеля. Должно быть, это был тонкий, умный и очень образованный человек. Своей живописью он не занял крупного места среди художников, но, обладая удивительным чутьем и тонким пониманием искусства, с самого основания музея Александра III в Питере занял место его хранителя. Если я знаю о нем, то со слов брата, Михаила Васильевича, сблизившегося с его семьей, когда он жил в Питере. В молодых годах Михаил Петрович был отправлен в Рим для усовершенствования в искусстве. Больших средств у него не было, и он жил, как и все учившиеся там художники. Но уж и в то время страсть к коллекционерству была в нем. Рыская по множеству римских антикваров, он, благодаря своему тонкому чутью и, конечно, знанию, выуживал за бесценок редчайшие произведения всевозможных искусств. Кроме того, он обладал особенным счастьем. Ему пришлось однажды купить обломок небольшой античной статуи отличной сохранности и работы; через сколько-то лет он купил опять обломок статуи, а когда принес его домой и составил с первым, то оказалось, что один кусок дополнил другой, и статуя была восстановлена и получила большую ценность, а как за обломки он платил какие-то пустяки.

При таком исключительном счастье Михаилу Петровичу удалось набрать массу драгоценных остатков старины, составивших к его смерти целый музей ценностью больше чем в миллион рублей. Особенно достопримечательна была у него коллекция византийских эмалей. Описание этих эмалей с рисунками их обошлось мне что-то больше ста рублей. Были у него мавританские блюда и ковры исключительной редкости и ценности. Американцы пытались выманивать у него эти вещи посредством громадных цен, что иногда и удавалось, если у Михаила Петровича бывали дубликаты. За одно мавританское блюдо было ему заплачено что-то около 70 000 рублей золотом.

Женат Михаил Петрович был на Солодовниковой и имел дочерей и сыновей, но никого из них я не знал. Кажется, один из сыновей был женат на дочери Павла Михайловича Третьякова, основателя московской галереи. Источником оставленных им очень больших средств было то, что он многие годы был членом правления разных банков, страховых обществ и разных акционерных предприятий, получая большие деньги главным образом за боткинскую фамилию.

Самую же блистательную карьеру сделал Сергей Петрович Боткин, прославившийся как доктор и профессор медицины. Если Захарьин[70] был велик в Москве, то слава Сергея Петровича не давала ему покойно спать. Особенно Сергей Петрович выдвинулся случаем в Крыму, где жила вечно больная императрица Мария Александровна, жена Александра II. У нее была чахотка, случился тяжелый припадок, бросились за докторами, подвернулся Сергей Петрович. Он помог ей решительно и скоро, заслужил доверие и еще молодым человеком стал лейб-медиком Ее Величества. Тут уж к нему полезла вся знать, все министры, а дальше и вся Россия. Но человек он был не алчный, Двор давал жалованье, и не больше, знать норовила эксплуатировать его на даровщинку, а уж для платежной публики времени оставалось мало, так как на руках были университет и клиники.

Жил он скромно, тем больше, что и семья была велика. Он овдовел и вторым браком женился на Нарышкиной[71], таким образом породнившись с царской фамилией. Почету было много, а умолоту было мало. Когда от нового брака у него родились дети, то крестила их Елизавета Феодоровна, и наш Петр Петрович попал с ней в кумовья. Положение Боткиных все ширилось и укреплялось. Из его детей я знал одного Сузу, встречаясь с ним у Петра Петровича, когда он бывал в Москве. Об одном из его сыновей[72] говорили, что был он страшный любитель моря, но отец ни за что не соглашался на морскую карьеру. Тогда юноша этот поступил в университет на медицинский факультет, а окончив, поступил врачом на военное судно и таким образом добился-таки своего. Один из сыновей сыграл неважную роль в судьбе Анны Петровны, но все они погибли теперь от революции – кто при царе, кто в Питере.

Рассказав, что знаю об их семье, еще добавлю, что отец их, Петр Кононович, оставил особенное завещание. Дав приданое дочерям, он их выделил. Сыновьям всем, кроме Петра и Димитрия, оставил по незначительному капиталу, а торговое дело – Петру и Димитрию, обязав их поддерживать братьев и их семьи так, чтобы они жили хорошо. И это завещание при Петре Петровиче исполнялось свято. Пропустив свое состояние, Пашенька[73] мог быть покоен, что все у него будет. Сергею Петровичу, я знаю, посылались концертные рояли, люстры и массы всего, что было ему нужно для его все-таки парадного обихода. И Додо, и Мишата, конечно, тоже пользовались дядюшкиной благостыней, как и все в этой громадной семье.

Отношения между всеми были трогательно-любовные. Называли они друг друга уменьшительными именами: Петяша, Петенька, Сереженька или уж по отчеству, уважительно. Однажды Сергей Петрович вздумал отдохнуть и летом пожить вблизи от брата в их дачной местности: Покровском-Глебове, Стрешневе, верст 12 от Москвы, за Петровским парком. За счет Петра Петровича была взята громадная дача и до ниточки вся заново обмеблирована, даны экипажи, прислуга и все содержание этой громадной семьи – и все только на три месяца. Потом уж Креска в малой части была наследницей этого имущества: ей попал какой-то шкаф, а остальное разошлось по рукам, кому что.

Без Петра Петровича и Михаил Петрович не мог занимать своих выгодных мест, так как Петр Петрович, благодаря своим капиталам, имел влияние на все эти учреждения. Семья Боткиных в этом отношении явила беспримерное явление в наших русских семьях, где члены семьи стремятся все идти разными расходящимися путями, не думая о корне. В мое время они жили уж довольно закрыто, а раньше жизнь у Петра Петровича била ключом. У него в зале на хорах был даже поставлен однажды «Гамлет», и Петр Петрович изображал самого Гамлета. Не знаю, насколько это достоверно, но картина «Явление Христа народу», на которую художник Иванов положил всю свою жизнь, полную всяких лишений, создавалась на нижнем этаже у Боткиных, где потом была устроена его громадная контора.

Несмотря на жестокий режим в конторе, люди, попадая на службу в нее, не уходили и служили до старости. Одно то, что человек служил у Боткиных, делало ему репутацию. Кроме служебных достоинств, от поступающего требовался каллиграфический почерк. Все, что исходило из этой конторы, имело вид не писанного, а рисованного или напечатанного, так что я не имел бы шансов попасть к нему в контору. Дорожили же люди этим местом потому, что оплачивалось хорошо. В случае беды Надежда Кондратьевна [Боткина (Шапошникова)] брала людей под свою защиту. А если человек чем-нибудь выделялся, то перед ним открывалась широкая дорога, наглядным примером чему служили два брата Лебедевы, поступившие к Боткиным маленькими служащими, а потом жившие в своих домах и ездившие на своих лошадях.

Был у Надежды Кондратьевны садовник, а у него сын Яша. Она на него обратила внимание, дала возможность поучиться, а потом он был помещен в контору мальчиком. Яша скоро проявил свои способности, получил повышение; приглядываясь к нему, Петр Петрович нашел, что он пригодится ему в Китае, куда его и командировал. Что делал там Яша, не знаю, но лет через 30 вернулся в Москву Яков Матвеич Молчанов, купил на Тверской дом Сергея Сергеевича Мазурина, брата Софии Сергеевны Боткиной; тут же недалеко выстроил один из первых громадных квартирных домов на европейский склад. Не то в Тамбовской или Воронежской губернии завел имение тысяч в шесть десятин, и открылась контора [по торговле] цейлонскими чаями «Я. М. Молчанов». На Цейлоне у него оказались свои плантации. В доме по прихоти жены сменялись шелковые шпалеры – нынче розовые, завтра голубые – и мебель в соответствии с этим менялась. Жена же в виде спорта занималась покупкой редчайших драгоценных камней и бриллиантов. Яша вернулся несравненно богаче Боткина, только слепой. В том были виноваты условия китайской жизни. С сыном Якова Матвеича мы познакомились в Ялте, а мать его, закопав свои камни в Москве, осталась сторожить их.