Полная версия

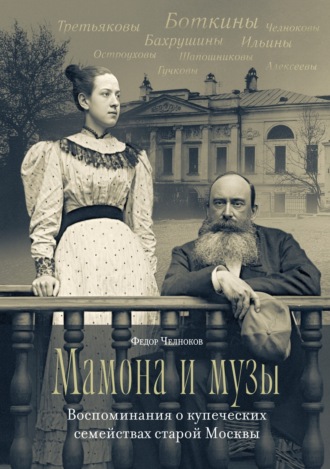

Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

Федор Челноков

Мамона и музы

Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

© Alexis & Natalie Nikouline

© Фонд сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова

© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 КоЛибри®

* * *

Рукопись предоставлена потомками Федора Васильевича Челнокова – Наталией и Алексеем Никулиными (Бахрушиными)

Издание проиллюстрировано стереофотографиями, фотографиями и монотипиями Сергея Васильевича Челнокова, предоставленными Фондом сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова

Автор предисловия Дмитрий Новиков

Автор комментариев Михаил Шапошников

Дмитрий Новиков

Федор Челноков и его воспоминания о московских семействах

Братья Челноковы[1] – автор воспоминаний Федор, мой собственный прадед и автор фотографий Сергей, а также Михаил и Василий Васильевичи – принадлежали к купеческому семейству, обосновавшемуся в Москве еще в середине XVIII века. Кирпичное производство Челноковых во второй половине XIX века стало одним из самых востребованных: из кирпичей с клеймом «Челноковъ» построены здание МХТ, северное крыло Политехнического музея, здание Московской думы (ныне Музей Отечественной войны 1812 года), почти вся Остоженка. Челноковы состояли в родстве со многими известными московскими купеческими династиями – Третьяковыми, Бахрушиными, Боткиными, Алексеевыми, Ильиными.

Челноковы – москвичи в особом смысле этого слова. Они принадлежали к тому слою московской потомственной промышленной интеллигенции, из среды которой вышли выдающиеся меценаты и коллекционеры, деятели искусств, ученые, политики. Достаточно вспомнить Щукина, Третьякова, Морозова, Алексеева (Станиславского), Гучкова, Шехтеля, Боткина. Почти все они так или иначе знали друг друга. Они принадлежали к одному кругу и были объединены вначале происхождением и достатком, а затем уже и общим пониманием жизни, тем, что называют «общей культурой».

Эта московская культура – умение жить по неписаным правилам сообщества – оказывается в центре воспоминаний Федора. Его интересуют детали человеческих характеров, в которых эти правила воплотились. Федор Челноков не прибегает к обобщениям, на которые обычно опираются авторы в эмиграции, описывая жизнь московского купечества. Здесь почти отсутствует «взгляд сверху» стороннего наблюдателя, антрополога или историка. Его антропологическая галерея вполне пристрастна и художественна.

Описание исчезнувшего московского мира вписано в автобиографию, что позволяет автору максимально широко охватить круг своих знакомств. Однако вместо рассказа о себе мы находим у него описание других. И в этом ускользании автора, когда его самые главные мысли остаются за пределами текста, обнаруживается личность пишущего, его способ не только писать, но и, возможно, жить. Именно через описание людей открывается общность внутреннего мира повествователя и тех, о ком он рассказывает. Мы видим то, что его с ними связывает, мы видим его как одного из них.

Рукопись Федора Челнокова была не нейтральным текстом, написанным автором, на досуге припоминающим прошлое, но погруженным в реальные переживания – ностальгии, одиночества, поиска опоры в настоящем, из которых рождался этот удивительный текст, где автор словно видит тех людей, о которых он говорит. Эта особенность памяти в воспоминаниях Федора Челнокова неожиданным образом сближает его с «Поисками утраченного времени», где детали туалета, обстановки, манеры говорить или привычки коллекционировать дорогие вещи становятся началами текста, как знаменитое печенье «мадлен» у Пруста. Достоверность памяти разворачивается подчас, словно кинематографическая сцена из «Дэвида Копперфилда». Действительно, из более 350 имен, встречающихся на страницах дневника и воспоминаний, неверное отчество было указано Федором Челноковым лишь в трех случаях, и это при отсутствии интернета!

Наиболее ценная черта воспоминаний Федора заключена в том, что он описывает этот мир изнутри, где главное – это обыденность, ее особое устройство, основанное на привычках, нравах, традициях или «менталитете». Устоявшаяся общность этого круга создает ощущение стабильности московского мира, где солидарность не только в родственных связях, в которых, как пишет Федор Челноков, «сам черт не разберется», не только в совместности капитала, но и в определенной культуре достоинства, внутренней интеллигентности, по которой отличают «своего» от «чужого». Она и будет тем общим звеном, которое связывает описанных Федором предпринимателей – воротил-старообрядцев – с новым поколением, получившим хорошее образование и повернувшимся к искусству и наукам.

Конечно, за этим присутствующим в тексте чувством «принадлежности к классу» стоит также определенная привычка к бытовому и интеллектуальному комфорту, культивированию красивой жизни, отсюда – коллекционирование, выливающееся в нечто большее. Многие из этих коллекций стали впоследствии национальным достоянием. Но напрасно мы будем искать разговора об искусстве, это не входит в задачи рассказчика: художественные, библиотечные собрания присутствуют здесь лишь как характеристики персонажа и его обстоятельств, атмосферы московских домов. Вместе с Федором, молодым человеком, мы впервые оказываемся в большой гостиной Боткиных, испытывая удивление от соприкосновения с новым для Федора миром – утонченной атмосферой семейства, давно вошедшего в верхи московской жизни, где произведения искусства стали привычной частью домашней обстановки.

Меня несколько отдаляло подробное описание светских развлечений, матримониальных союзов и всей материальной стороны брачных да и человеческих отношений, которая, не будучи главной в описаниях, тем не менее присутствует не только как фон описываемого характера или события, но как его конструкция. Сколько было приданого? Что в него входило? Был ли брак равным или морганатическим? Каково было финансовое положение самого автора на тот момент? Подчас, по школьной привычке искать в жизни «высокое», мне хотелось упрекнуть автора в материализме и бездуховности, поскольку я не находил следов всех тех знаковых дискуссий, столкновений мнений, которыми для меня была отмечена эпоха. А как же Серебряный век русской культуры в литературе, философии, искусстве? Где знаменитые похороны князя Трубецкого, всколыхнувшие всю Москву и ставшие прологом к Декабрьскому восстанию? А уход и похороны Толстого?

Постепенно я стал понимать, что именно хочет рассказать Федор Челноков. Концентрируясь на описании своего опыта, он намеренно сужает рамки разговора, приземляет, стараясь передать базовые моменты описываемого им мира. И здесь его рассказ оказывается удивительно точным описанием самой системы сложившихся отношений, где все материальное – вещи, дома, богатство, капитал – является важнейшей составляющей жизни этих людей, строящих новую материальную культуру. Вопрос не только в том, какой вы получаете доход и какое вам оставили наследство, но и в том, что вы из этого сделали. Материальное – часть этого мира. И вот Федор описывает те или иные московские дома, подробно останавливаясь на привлекших его внимание креслах, шкафах, безделушках как продолжении персонажа: они оживают и сами рассказывают о владельце. Эта поэтика вещного – важная черта текста Федора Челнокова, характеризующая не только автора, но и среду, эпоху. Однако и сами вещи, состояния, капиталы – все это не самоценно, все подвижно.

Но важнее характеры, создающие богатство. Здесь Федор Челноков раскрывает свой талант портретиста. Чего стоит история Бахрушина, помощник которого, войдя к нему в доверие, стал обкрадывать своего хозяина на очень значительные суммы. Поняв это в конце года, Бахрушин просто тихо уволил помощника. На вопрос Федора Челнокова, почему же он не заявил в полицию или не сделал публичного выговора вору, Бахрушин объяснил, что сам во всем виноват, поскольку это именно он дал возможность человеку впасть в соблазн, чрезмерно доверяя.

Удивительно видеть в его описаниях людей, ворочающих миллионами. То здесь, то там мелькнет небывалый, из каких-то иных времен вынырнувший характер, по-библейски целостный, причудливый, крутой. Федору Челнокову интересно говорить о людях, ему удается воссоздать портреты людей, которых он когда-то знал, словно он старается подобрать к ним финальный ключ, прежде чем мысленно расстаться. Чем характер самобытнее, тем больше внимания он ему уделяет, заново вглядываясь в человека. За описаниями угадывается не только наблюдательность и проницательный ум автора, но и симпатия, взгляд с близкой дистанции. Эта пристрастность превращает описание московских купеческих династий – задачу, которую Федор себе поставил, – в доверительный рассказ, постепенно погружающий читателя в московский мир, каким его помнит Федор Челноков.

Можем ли мы ему доверять, соглашаться с его оценками? Отдельные портреты могут показаться кому-то не совпадающими с представлениями о человеке, которые устоялись в литературе. Московские легенды, бывшие на слуху, могут быть пересказаны Федором по-своему. Действительно, в его оценках людей случается резкость, он старается смотреть прямо, без иллюзий, невзирая на то, чего человек добился в той или иной области. Его ирония часто может показаться несправедливой. И в этом ценность его свидетельства, которое дает еще один взгляд на московский мир, совмещая в своем рассказе факты и то уникальное, личное, ту точку обзора, откуда он наблюдает.

Удивительным образом в повествовании Федора Челнокова о прошлом мы не найдем и упоминания значимых исторических или культурных событий, о которых мы готовы услышать в рассказе очевидца, – о Русско-японской войне, о выборах в Государственную думу, наконец, об открытии памятника Гоголю в 1909 году. Хотя к организации торжеств по поводу открытия памятника брат Федора, Сергей Челноков, имел непосредственное отношение, сохранились его фотографии Станиславского и Немировича-Данченко на могиле Гоголя. Почему так?

Дело в избранной манере воспоминаний, где рассказчику важно говорить о том, что знает только он, постепенно перемещаясь по этому театру прошлого, возвращая ценность жизни в ее повседневном течении. Недаром все потрясения – войны, революции, манифесты, выборы – упоминаются автором не с точки зрения их исторической оценки, но лишь в той степени, в которой они конкретно затрагивали жизнь его родных, знакомых, почти всегда вынося за скобки оценивающую позицию историографа. В чем-то это напоминает фильм Алексея Германа – младшего «Гарпастум», где герои регулярно собираются играть в футбол, и это единственное занятие оказывается тем, что выдерживает испытание временем и позволяет пережить исторические катаклизмы. Но чего-либо подобного «гарпастуму», изобретенному режиссером, в мире реальном не случилось, когда исторический контекст, старательно выносимый автором за скобки, заявил о себе.

Сохранились шестнадцать пронумерованных тетрадей с мемуарами Федора Челнокова. Некоторые части рукописи были уничтожены его дочерью Лидией после его самоубийства в 1926 году. Авторский текст не был разбит на главы в соответствии с темами, о которых идет речь. Это были воспоминания в той изначальной форме, в которой они записывались, автор их не правил – новые заметки писались в продолжение уже написанного, а не вставлялись в соответствующее место в более раннем тексте. При подготовке к изданию для удобства чтения воспоминания о московской жизни были заново разбиты на части (тетради) и главы, чтобы соединить фрагменты на одну тему: «Под опекой Боткиных», «Бахрушины» и так далее.

Это издание восстанавливает связь между рукописью и фотоснимками, которые родной брат Федора Челнокова, Сергей, делал непосредственно во время описанных мемуаристом событий. Именно эти фотографии и привели к обнаружению рукописи: на выставке «Сергей Челноков. Открытие коллекции», проходившей в Музее Москвы в 2015 году, оказался небольшой снимок, на котором запечатлена девочка с куклой. Такая же фотография обнаружилась на комоде в парижской квартире Наташи Бахрушиной-Никулиной, правнучки Федора Челнокова.

Федор и Сергей Челноковы оба эмигрировали после революции, однако дочь Федора Лидия – девочка с куклой – осталась в Берлине, а затем перебралась в Париж. Дочь же Сергея, Наталия, после смерти отца в Копенгагене в 1924 году вернулась вместе с матерью в Советскую Россию – и связь между двумя ветвями челноковского рода была потеряна. В историю рукописи все время вклинивается другая, ненаписанная история, другой роман, где имеется множество персонажей, чувств, переплетений судеб, событий, приведших к тому, что фотографии Сергея Челнокова и мемуары Федора Челнокова встретились на страницах этой книги.

Тетрадь первая

Детство

Бабушка

Cо старческим смехом [бабушка][2] рассказывала, как они с Анной Димитриевной в былое время играли в карты. «Вокруг нас, – говорила она, – лежали кучи золота, которое мы выигрывали и проигрывали, а сами курим трубки с такими длинными чубуками, что трубка-то лежит на полу». В наше-то время она от табака открещивалась, отплевывалась и бранилась, если пустить на нее дым.

Все в ней было своеобразно, и особенно ее шутки, ее смех, ее мировоззрение, отношение к людям и даже наружность. Несмотря на годы, она любила одеваться. Помню, было у нее платье темное, как бы посыпанное мелкими красными ткаными цветочками. Она была единственная женщина с плешью, которую я знал, а плешь у нее была огромная и спускалась за макушку. Чтобы ее скрыть, она носила шиньон, покрытый черными кружевами с тонкими ленточками черного бархата или темно-лиловыми шелковыми. Ее собственные черные волосы немного курчавились, она расчесывала их средним пробором, распределяла пышно по вискам, а там уж были шиньон, кружева, ленты. Голова получалась несколько велика. Красотой она, должно быть, никогда не отличалась, цвет лица был какой-то нездоровый, желтоватый, но больна она никогда не была.

В дополнение к туалету всегда была в больших золотых серьгах мудреной конструкции, причем серьги своей тяжестью прорезали за время когда-то маленькие ушные дырки. Серьги были и тогда старинные и до того отполированные от постоянного употребления, что бывшая на них когда-то гравировка на выпуклых местах исчезла. К серьгам была большая и такая же старинная брошка. Лицо было длинноватое и никакими особенностями не отличалось. Привыкла она смолоду к платьям широким, такие и употребляла, хотя кринолинов по моде она не носила. Эти широкие платья скрывали ее худобу, и она представлялась совсем полной. Голосом обладала она ни тихим, ни громким, но своеобразным, с какой-то маленькой трещиной; смех веселый, заразительный, но не продолжительный и не закатистый.

Она положительно была умна. С женой «братца» – так звала она моего деда, Михаила Петровича[3], – была не близка: та была для нее суха, вероятно, ядовита и практична, чего в бабушке абсолютно не было, особенно ядовитости. Братца она положительно боготворила, а когда он бывал нездоров, то и брила. «Братец-то мой, – говорила она как-то, – идет по фабрике, красота-то, красота неописуемая, а на шее галстук – рублей в 50!» И на «рублей» делала особенное ударение. «Недаром, – говорила она, – княгини и графини по нем обмирали».

Именины ее бывали в Татьянин день, 12 января[4]. Тут уж все к ней являлись; а кто не явится, [того она] целый год корить будет. С самого утра, после обедни, являлся причет, и с этого начинался круговорот гостей. А квартира была крохотная: узенький коридор, направо кухня, налево спальня темная: ее всю заполняла одна двуспальная бабушкина кровать – великолепная, красного дерева и тогда уж старинная. Впрочем, все у нее было старинное и великолепное. Дальше была гостиная шириной в спальню и коридор в два окна, рядом еще комната в одно окно – и все. Мебель же была громоздкая, было ее много, всюду были натыканы тумбочки с цветами, канделябрами, стеклянные шкафчики с фарфором; часы башенные, с которыми, как говорила она, одна и умела справляться; потом часы находились у меня и после починки ходили отлично, хотя были очень чувствительны и не любили, чтобы их толкали. А как не толкнуть в такой тесноте?

В другой комнатке у нее во всю стену, что была поуже, стоял чудный туалет[5], громадный, весь заставленный фарфором. В двух стеклянных шкафчиках фарфор с самого пола был нагроможден чашка на чашку, кукла на куклу. Тут же между вещами виднелись разные фотографии ее друзей и родных. Здесь находились старинное-престаринное серебро, сервиз, чарки, бокалы. Тут лежали странного вида раковинки, звездочки из перламутра: это были денежные знаки, чуть ли не из Индии, оставшиеся ей от мужа, и она сама не знала, что это такое. Были тут и эмалевые вещи, и соблазнительного содержания, как и большинство кукол. Только сама бабушка могла разобраться во всей этой груде, а если что разобьется, клеила воском. Капнет горячим воском – и держится. На шкафчиках тоже нагромождено было всякой всячины на манер гипсовых испанцев с гитарами, кашпо с растениями. Кружевной порт-букет[6], пропылившийся, почти с одними проволочками вместо цветов, был воспоминанием давно-давно минувшего бала. Если б он заговорил и рассказал, о чем напоминал бабушке. Тут же старался пыжиться старинный черепаховый веер. В нескольких местах, где его шелковая ленточка уж истлела, он поделился на части. Я думаю, каждая планшетка этого старого друга бабушки могла бы рассказать интересную историю ее побед, брошенного слова, скрытой улыбки или намека, а может быть и поцелуя. Ох, эти веера – много они знают, но молчат.

В такой-то обстановке жила наша старушка. Кругом все молчало, но все было полно значения, и как будто эти старинные вещи шептались между собой о минувшем времени, к которому нет возврата. Мог заговорить громко только один ящик верного туалета, хранившего бабушкину корреспонденцию. Но когда бабушка умерла, Агашка, знавшая все, как цербер, никого не подпустила к туалету, при наследниках извлекла содержавшиеся там много-много лет письма, записки и бильеду[7] – разрозненные, связанные розовыми лентами, отложенные отдельно в драгоценные бювары, баулы, – и, бросив в печь, уничтожила. Она не отошла от печи, пока все прошлое бабушки не погибло в огне. А дóроги были бабушке эти клочки разноцветной бумаги, если она сохраняла их всю свою длинную жизнь! Умерла она без малого в 90 лет. Таких жизненных людей, пожалуй, теперь и не найти.

Бабушка принимала гостей в светлом платье, в старинных блондах[8] на голове и плечах, в бриллиантах. Немного последних сохранилось у нее, но с этими она не рассталась в самой крайней нужде. Тщеславия, старой спеси было в ней целое море. Эти вещи и знаменитый на всю Москву черно-бурый салоп, шитый в неведомые времена, играли в ее жизни первенствующую роль. Они употреблялись главным образом на удивление всего прихода. Она говорила: «Я угол полы заколю булавочкой и иду в церковь причащаться. Все и видят, какой мех-то. Натка Кроткова, небойсь, такого и не видала». А Кротковы были ее соседи, страшные богачи. «Агашка как салоп-то снимет да вывернет мехом наружу, так все и ахнут – медведь сущий!» И действительно, редкостная была лисица. «А то, – рассказывала, – приду в церковь, так незаметно стану на колена позади Кротковой, сама будто молюсь Богу, вся в землю да в землю, а улучу минутку, возьму ее за юбку – поверишь ли, из материи наперстки шить можно».

Завистлива она не была, а в богатстве было для нее что-то чарующее. Про Надежду Кондратьевну Боткину[9] говорила: «Неудивительно, что она такая покойная, ведь ее во всю жизнь блоха не укусила. А как чуть что, так и Петр Иванович тут». А «Петр Иванович» был доктор Боков, редкой красоты человек, составивший благодаря Надежде Кондратьевне громадную практику и состояние. Бабушка в этом случае говорила на два смысла: хоть Надежда Кондратьевна была всегда вне всяких подозрений, но уж у бабушки такой склад ума был. Она не судила, а [просто] так выходило интересней, пикантней.

Я все отвлекаюсь от именин. Церемониал был самый деспотический, никто и ни под каким видом уклониться от него не мог, хотя и упирались для приличия и для того, чтобы доставить ей удовольствие угощать. Начиналось истязание сладкой вишневкой, но отпускалось не больше двух рюмок: пьяных она не любила. Сейчас же она или Агашка подставляла тарелку с пирогом (курником): он бывал вершка в два с половиной вышиной, в нем лежали цельные куски курицы и фарш. Кричишь: «Бабушка, да я так много не могу». – «Да что ты, батюшка, Петр Петрович был, кушал, очень хвалил». Петр Петрович Боткин[10] был неоспоримый авторитет. «Бабушка, да ведь он с тарелки валится, я не могу столько». – «Да ты что, в самом деле, к себе домой, что ли, приехал? Сказано: кушай – и кушай на здоровье». Ну и ели, и всякий знал, что ему предстоит еще по такому же куску поросенка с хреном и знаменитой, белой, как молоко, индейки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Четыре брата Челноковых – сыновья владельца кирпичного завода в Мытищах, купца 2-й гильдии В. Ф. Челнокова; потомственные почетные граждане Москвы:

Сергей Васильевич Челноков (1860, Москва – 1924, Копенгаген) – директор правлений товарищества для производства строительных материалов «В. К. Шапошников, М. В. Челноков и К°» и московского страхового общества «Якорь»; гласный Московской городской думы от партии кадетов; член Московского фотографического общества; коллекционер; эмигрировал после Октябрьской революции.

Михаил Васильевич Челноков (1863, Москва – 1935, Панчево, Сербия) – соучредитель и директор правления товарищества «В. К. Шапошникова и М. В. Челнокова»; московский городской голова (1914–1917), один из лидеров партии кадетов, комиссар Временного комитета Государственной думы по управлению Москвой (1917); эмигрировал после Октябрьской революции.

Федор Васильевич Челноков (1866, Москва – 1925, Берлин) – соучредитель товарищества «В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и К°»; коллекционер произведений искусства и старины. После революции эмигрировал, жил в Берлине.

Василий Васильевич Челноков (1864, Москва – 1918) – соучредитель товарищества «В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и К°»; в конце жизни отошел от дел фирмы и занялся сельским хозяйством.

2

Щурова Татьяна Петровна (1818–1893) – двоюродная бабушка Ф. Челнокова, сестра его деда по матери, М. П. Ильина. Была замужем за московским купцом Кадашевской слободы, «содержателем металлографии» (гравюрной мастерской), М. П. Щуровым.

3

Михаил Петрович Ильин (1801–1881) – московский 1-й гильдии купец Таганной слободы, владелец каретной (экипажной) фабрики, потомственный почетный гражданин. Первым браком был женат на Анне Григорьевне, урожденной Марковой (1819–1839), дочери потомственного почетного гражданина, московского 1-й гильдии купца Таганной слободы, владельца каретной фабрики, Григория Федоровича Маркова. Здесь речь идет о его второй жене, Вере Кондратьевне Шапошниковой (1821–1893). Владели особняком в Москве (Пименовская ул., 5).

4

По старому стилю.

5

Столик с зеркалом.

6

Porte-bouquet (фр.) – флакон для цветка или букета, обычно крепящийся к корсажу.

7

Billet doux (фр.) – любовная записка.

8

Blondes (фр.) – вид шелковых кружев.

9

Надежда Кондратьевна, урожденная Шапошникова (1827–1908) – потомственная почетная гражданка, жена П. П. Боткина.

10

Петр Петрович Боткин (1831–1907) – московский купец 1-й гильдии, коммерции советник, потомственный почетный гражданин, миллионер-чаеторговец, глава торгового дома «Петра Боткина сыновья» и фирмы «Новотаволжанский свеклосахарный завод Боткиных».