Полная версия

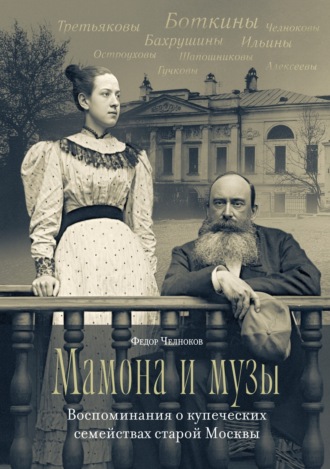

Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

Итак, Митяй жил у нас, внося оживление, появления Русаковых его усиливало. В нашей юной компании жило веселье, кажется, тут уж появились пассии. Необыкновенно красивая Саша Русакова тронула сердце Сергея Васильевича, дружба была неразливная, но она скоро вышла замуж за красивенького полужидочка Ф. М. Блюменберга и почти сошла с горизонта. Остались Паша и Оля. С Митяем и со старшими была дружба бесконечная, но «без амуров» – резвились, как дети, а мы с Василием Васильевичем околачивались около, во всем принимали участие, но как настоящие дети, которых любили, но которыми командовали.

Лютра наша, громадная собака, в баловстве нашем принимала большое участие, я ездил на ней верхом, таскал за хвост, валялся по полу. Лютра всегда была добродушна и допускала всякие истязания. Когда же поднималась в нашей компании всеобщая свалка, то есть гомерическая возня на полу, она философски смотрела, а потом вдруг вваливалась в кучу, хватала кого-нибудь за что ни попало и начинала растаскивать кучу с самым добродушным видом. Большая радость была, когда у нее появлялись щенята, росли они быстро и возились с матерью не хуже нашего. Она была породиста, но щенки бывали всякие. Они отправлялись на завод: такие громадные собаки были нужны, но зато приблудных собак там хватали, сажали в вагоны с кирпичом и отправляли в Москву.

Появление у нас Митяя совпало с постройкой дачи. Дача была новая, было в ней комнат 12. Было где и народу набиться. И одно или два лета действительно набилось народу много. Отец денег не жалел на наше воспитание и образование. Одновременно жили у нас Митяй, А. В. Соколов и гувернантка Ольга Васильевна.

По типу она была настоящая цыганка, очень смугла, и волосы черные, курчавые, как у негров, и ходила всегда в красной шелковой кофточке. Было у нее сильнейшее контральто, и она целый день только и делала, что за роялем пела: «Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать, как стрелочек шел гулять». Даже я выдолбил этот навязчивый мотив, слышавшийся тогда во всей Москве. Другой романс был «Спрятался месяц за тучку, не хочет он больше гулять, дайте же вашу мне ручку к пылкому сердцу прижать».

Приезжали надолго жить Оля с Пашей Русаковы, да в доме, где раньше была наша заводская контора, поселилась на лето семья Кричь, с которыми наши скоро познакомились. Там была очень кислая и вечно плакавшаяся на бедность мамаша Мария Яковлевна, а мы ее звали «Яко Плевна»: Плевна была прославлена в войне в 1877 году как укрепление турок, стоившее русским громадных жертв. Маменька эта всегда ходила в трауре по мужу и от бедности носила батистовое белье, о чем мы имели точнейшие сведения от Русаковых, а те от ее дочки Наны, или Наталии Александровны, только никто и никогда ее так не звал.

У Наны был брат Николай Александрович – парень громадного роста, красивый, страшно деловитый, но всегда в жульническом направлении, и страшный любитель лошадей, которыми барышничал. Однако и брат, и сестра пришлись, как по мерке, к нашей компании. Пошла писать губерния! Ольга Васильевна орет свое «Я хочу». Александр Васильевич с мукой слушает и не знает, как добраться до рояля, чтобы давать уроки, доберется – наших нет. Посылаются пололки[43], Ольга в поиски, мы в малиннике сидим – и ни гугу, только смех разбирает. Наконец Ольга накроет Елену Васильевну, влекут несчастную на заклание. В доме гаммы, в саду Ольга Васильевна с кавалерами, беготня, игра в лошадки. У Оли и Наны громадные косы были, мы их незаметно забирали под мышки, концы кос оказывались на спине – и пошел! Не хочет бежать – принимались меры принуждения: тянули за косы так, что голову пригнет, в конце концов бежим, летим, хохот.

Лиза[44] была сошкольница Елены Васильевны[45] по пансиону Эвениус и тоже была живущая. У нее было великолепное меццо-сопрано. Была она подвержена лунатизму и, когда приходило время, она ходила ночью по дортуару[46], пугая товарок, или задавала им во сне дивные концерты. Она была мамашина любимица и, когда отец умер, перетащила мать к себе и так прибрала к рукам, что после ее смерти ничего не оказалось, и Мария Александровна осталась с теми крохотными средствами, какие получила в приданое. А у матери было состояние не меньше ста тысяч. Дело замужества у нее тоже не клеилось, хороших женихов не подворачивалось. Тогда она женила на себе брата ее подруги, Протопопова, звали его, кажется, Иван Иванович. Рожа он был ужасная, настоящий гостинодворец. После замужества видал я Лизу очень редко. После многих лет разлуки наконец встретились у Рубинштейна в магазине. Она обратилась в целую гору; обладая громадным ростом, она потолстела страшно и сделалась просто противна.

Леничка несла на себе всю хозяйскую заботу, кухарка Василиса приходила уж к ней за приказаниями. Она шила в своей хорошенькой комнате всем нам белье, называла нас «мерзавцами», так как ее хлопоты нами никак не ценились. Целый большой гардероб, получивший полки, был наполнен бесчисленными банками с вареньем, которое мы с Васей усиленно расхищали. Бывало, подберем ключ, как настоящие воры, заберемся в шкаф и из разных банок наложим целый стакан, возьмем ложки, шасть в свою комнату – и разом поедали все. Варенье же варилось сестрой все лето, хлопот было много с ним. Один раз она даже чуть не сгорела. Было на ней легкое платье, Леничка стояла близко к жаровне, платье и загорелось, но она не растерялась, бросилась на землю, стала кататься и своей тяжестью старалась затоптать огонь. Тем временем пришли люди и, кажется, водой залили. Кроме неожиданного купания, это происшествие последствий, слава Богу, не имело. Но такое отношение к сестре ее к нам не приближало. Она оставалась особняком.

Так жили мы на Мясницкой под сгущающимися домашними облаками. Этот гнет рассеялся лишь со смертью отца. Но пока все еще жаль покончить с таганской жизнью.

Учеба

Очень рельефно помню первое отправление в институт, бывший теперь близко от нас – и лошадь не требовалась, но самый выезд из дома ускользнул из памяти. Несомненно, отцу это должно было быть страшно тяжело, а мы увлеклись новизной и не понимали, с чем прощались. Ведь мы прощались с детством, и никогда больше не гулять нам по дорожкам милого сада, каждый куст, каждое дерево которого были связаны с каким-нибудь происшествием; мы теряли этот простор, жизнь уносила нас в узкие рамы квартирной жизни. Мы отрывались от старой московской жизни, от хозяйственного широкого уклада.

Удивительно было впечатление выхода на шумную Мясницкую и то, что идем пешком. Интересно было видеть новые невиданные дома, все было непривычно и необыкновенно. Возвращение домой опять пешком. Звонить приходилось с улицы у громадной стеклянной двери, лестница на третий этаж очень занимала, бегать с нее было занятно, а то спускались по перилам. Комнаты были большие, высокие. Комната сестры казалась дворцовой, так как мебель была обита заново зеленой материей с амурами и разводами. К ней были поставлены трюмо и письменный стол матери, но на окнах оказались сложные драпировки. Мебель в гостиной оказалась другая: то была с медальонами удивительно красивых цветов, а тут красная штофная. Зал огромный. Мы все четверо помещались в одной большой-большой комнате. Все было ново, а потому ужасно интересно. Настолько новизна увлекла нас, что лишь спустя много лет появилось желание взглянуть на наше старое пепелище.

Но и здесь жизнь вошла в свое русло, и отец устроил тоже что-то вроде бала: было много народа, играл тапер, танцевали, был ужин, шипучка, лакей, повара, но как-то мало я помню. Помню одну Екатерину Федоровну Челнокову в светло-лиловом бархатном платье, что очень шло к ее сединам.

А зубристика шла плохо, и после второго года еле в первый класс перевалился, да и не я один: и у Васи дела шли одинаково. Миша учился лучше и «ехал на тройках», а у нас с Васей все колы да двойки, особенно в первом классе латынью донимать стали. Еще и по-русски-то еле читать обучился, а тут еще и латынь, а преподавал ее Кононов[47] Георгий Ильич, инспектор института. Красавец был, франт, а за уши так драл, что ухо мне надорвал! Пришлось Митяю ехать объясняться. Скандал вышел: у других таких менторов не было, а наш горячий был и нас любил – так сконфузил инспектора, что тот потом и пальцем не трогал. Однако страх такой поселил, что и знаешь урок, а язык не ворочается – и растет забор из «колов».

Опять я на второй год остался, и Вася тоже, а Миша потихоньку пробирается. Перешел наконец во второй класс, там немец Зейман, чтоб ему пусто было, так преследовал, что беда! К этому времени я, говоривший до шести лет почти только по-немецки, настолько забыл язык, что с помощью «милого» учителя окончательно вышиб его из своей головы, и заборы пошли все гуще, стали немецкие и латинские – опять застрял.

Но тут умер отец, и мы с Василием Васильевичем решили, что больше мучиться не стоит, тем больше, что его в третьем классе принялись мучить греческим языком. Как похоронили отца, так все и устроили революцию и в институт ходили не больше месяца, а там и перестали, и Михаил Васильевич тоже. А Сергей Васильевич добрался еще в Таганке до восьмого класса академии, но с попом были у него нелады, так на экзамен выпускной не пошел и остальных [экзаменов] держать не стал. Вероятно, из-за этого у него с отцом бывали баталии.

Леничку же отец из пансиона Эвениус взял и отдал в гимназию, открывшуюся в Таганке; сделалась она приходящая. Долго ли, коротко ли ходила она туда, не помню, но уж в Таганке она у нас хозяйничала, да и какой-то уж жених нам подвертывался, да молода была – отец не отдал.

Коротка история нашего образования, а времени взяла много. О Лазаревском[48] только отвратительное воспоминание осталось; ни товарищей, ни учителей вспомнить нечем. Да ни одного и не помню, кроме названных. Товарищи же все были с Кавказа. Была у них игра, прозывалась «Салик-Малик». Зала была громадная, а игра заключалась в том, что один скачет на одной ноге и должен догнать кого-нибудь из играющих, бегающих на обеих ногах, и обсалить. Те же наши салки, только на армянский фасон. Можно себе представить, что тут делалось; бывали такие, что прыгают-прыгают да с налету бросались на бегущего: обсалит – хорошо, тому прыгать надо, а то так к полу приложится, что и в больницу попадали.

Единственно, кто еще учился там с нами, были Вово и Коко Алексеевы. Коко – будущий Станиславский. Ребята были громадные. Коко был с Мишей одноклассник, я любил этих двух громад. Возьмет он меня на руки и кувыркает, а в саду занимался тем, что зажмет между каблуками кирпичину, подпрыгивает, причем сгибом ног так подбрасывал кирпичину, что она ему через голову летела.

Думается, обуревало отца честолюбие, торговлю-то и он недолюбливал. С самого детства с ней возиться пришлось, а по тем временам еще больше оправдывалась пословица «не обманешь, не продашь», а натура у него благородная была. Хотелось ему вывести нас на дипломатическое поприще, а ничего не вышло, кроме ошибки. Учись мы в гимназии, пожалуй, другое бы было, хотя программа-то была одна и та же, да были бы товарищи русские, может быть, и подружились бы, и соревнование бы было, да может быть, состав учителей подвернулся бы другой, не столь свирепый. Итак, в школе у нас дело ни с кем не задалось, и то, что знал, – немецкий язык – и тот забыл.

Мазурины

Рядом с нами был настоящий дворец Митрофана Сергеевича Мазурина[49]. Сестра его, София Сергеевна[50], была замужем за Димитрием Петровичем Боткиным. Сам же был женат на какой-то итальянке. Говорили, что [когда-то] она была очень красива, но в это время обратилась в толстую и безобразную мегеру. Из нашего окна был виден их большой сад, о своем мы не вспоминали, но любили наблюдать, что творилось у Мазуриных в саду. Бывало, эта мегера рассядется там и заставляет своих лакеев – а было их, должно быть, много и были они одеты в великолепные ливреи с чем-то малиновым и с серебряными пуговицами, в чулках – таскать ей какие-то сундуки. Пороется она в одном, гонит обратно, несут другой. Характер у нее был прескверный. Говорили, что Митрофан пил шампанское. Сам был толстый и безобразный, а дети удивительной красоты. Старшая, Надежда, вышла замуж за какого-то известного музыканта и сама потом была известна в музыкальном мире. Мария вышла за Струкова, порядочного прохвоста. Обе они страшно расплылись и стали не хуже маменьки.

Сын же Константин[51] женился на удивительной красавице Голиковой. Говорили же про нее, что красива-то она красива, да дура. После долгого сожительства с Мазуриным она развелась с ним и вышла замуж за Павла Павловича Рябушинского, который по этой причине развелся со своей женой. Во время мировой войны он увлекся какой-то сестрой, захотел разводиться опять, но почему-то это не осуществилось; так они и продолжают свое сожительство, изгнанные из России, где-то во Франции. Мазурин же женился на какой-то толстой певице. Унаследовав от матери итальянскую талантливость и красоту, а от отца русскую безалаберность с некоторой предприимчивостью, Константин скоро пропустил отцовское наследство, продал знаменитую Реутовскую мануфактуру иностранцу, другую – питерскому купцу Александрову, которого в вечно пьяном виде Ялта могла наблюдать за последние три года.

[Константин] Мазурин уехал за границу и принялся за скульптуру, пел, сочинял стихи. Вернувшись в Москву, купил нескладный дом на Собачьей площадке[52] в готическом стиле; столовая у него была в виде католической капеллы. Пока хватало остатков громадного состояния, он занимался художествами, изумляя Москву не своими произведениями, а тем, что он пытался производить их. Наконец карман его опустел, и он открыл гинекологическую лечебницу на проезде Александровского сада, где работал до большевиков. Потом я видел его в Землине, в довольно печальном виде.

Солдатенковы

По другую сторону нашего жилища находился дворец Солдатенкова. Это был дом в греческом стиле с колоннами, с мезонином, окрашенный в темно-шоколадный цвет. Перед домом был маленький сквер и каменная балюстрада с вазами, которые наполнялись смолой и во время иллюминаций зажигались. Ничего такого еще в Москве не было, потому производило исключительное впечатление. Кузьма Терентьевич Солдатенков[53] был столпом московского старообрядчества. Благодаря его богатству и связям, вообще, не одни московские староверы, а и по всей России чувствовали себя спокойней и знали, что он их в обиду не даст. Еще так недавно, в царствование Николая I и в филаретовские времена особенно, жилось им туго на Руси. Они рассылались почти без суда и следствия и в Вологодскую губернию, и в Сибирь; при заступничестве Солдатенкова это было сделать трудней. В дому у него была моленная, что одно могло служить причиной для ссылки. В наше-то время – то есть Александра II – такие условия были значительно смягчены, старообрядчество за это было много обязано Солдатенкову.

Будучи ярым заступником староверчества, Солдатенков был человеком шестидесятых годов и заслужил в Москве особенное сравнение. Говорили, Солдатенков – Кузьма Медичис. Он и был московским медичисом. Около него группировались писатели, художники, профессора, ученые – словом, чистая интеллигенция. Он поддерживал их всех, покупая картины, собирая библиотеки, издавая сочинения и часто такие, которые не могли расходиться в большом количестве по своей тяжеловесности и научности, суля издателю одни убытки. Все это Солдатенков делал охотно из своего обширного и щедрого кармана. Его картинная галерея обогатила Румянцевский музей, где русской живописи, кроме картин Иванова и нескольких картин старых русских мастеров, до его пожертвования совсем не было. Она поступила туда после его смерти.

Его нераспроданные издания – а их было очень много – после смерти поступили в город вместе со значительными капиталами, за счет которых была сооружена Солдатенковская больница. Она оказалась в Москве первой между сооружениями такого рода. Главный доктор этой больницы, Федор Александрович Гетье, был любимый доктор моей жены, да и вообще его любили все, с кем ему приходилось иметь дело. В нем не было никакого ломания, и чудотворца он из себя не ломал. Там же был и хирург Владимир Николаевич Розанов, милый и славный человек, очень талантливый. Я сблизился с ним во время моей службы в Союзе городов, во время войны.

Сам же Кузьма Терентьевич никогда женат не был и век свой прожил с француженкой, жившей, конечно, от него отдельно. Помню его обыкновенное крестьянское лицо с длинными седыми волосами и средней седой бородой, в мягкой черной фетровой шляпе с довольно большими полями. Ростом он был невелик, но имел животик порядочный и производил впечатление приземистого, коренастого человека.

Его громадное состояние перешло к его племяннику, Василию Ивановичу Солдатенкову[54]. Этот гнался за чинами и орденами, жил в Питере, но ничем не отличался. Сына В. И. Солдатенкова я встретил в Неаполе молодым моряком – он служил на стоявшем там русском станционере[55]. Название его, к сожалению, я забыл[56]. Моряки нас пригласили к себе обедать, а был я там с женой, ее братом и доктором С. И. Соколовым. Очень весело провели время, потом корабль отбыл в Алжир; помню, как мы его провожали во время сильной качки. Входить же на судно уж было нельзя. Со своей лодки в их люки мы передавали бокалы с шампанским, запасенные нами в городе. Соколова постигла жестокая морская болезнь, его перегрузили на другую лодку и отправили на берег, а мы все качались и расплескивали шампанское, пока наконец корабль не снялся и не ушел в море. Бокалы же были перебиты о борт судна, и мы вернулись в город.

Из молодых Солдатенковых, кажется, толку большого не вышло. Впрочем, они сошли с горизонта, и я о них ничего не слыхал. Появление в московской купеческой среде, особенно в то время, исключительно талантливых людей было не диво, но печальное исчезновение с горизонта их потомства – явление почти постоянное. Вероятно, много таких примеров придется записать, если хватит у меня терпения писать дальше.

Между тем отношения к семье Шапошниковых у нас все укреплялись, то есть не всех, а старших братьев, мы же с Васей все время были позади. Там не было у нас настоящих сверстников, мы болтались.

Под опекой Боткиных

Увидав воочию и, вероятно, слыша, что идет у нас в доме разухабистое веселье (Шапошниковы в нем участия не принимали: когда бывали они, все бывало чинно), Надежда Кондратьевна решила подумать обо мне. И я получил приказ явиться к ней обедать. Чуяло мое сердце, что замышляется против меня что-то недоброе. Отправляясь к ней, я уж волновался, а когда поднимался по дубовой лестнице их дома в Петроверигском переулке, сердце било тревогу. Рука еле поднялась дать звонок. Дверь моментально открылась, на пороге стоял Матвей – сухой лакей с бритым лицом. Он играл у Боткиных значительную роль. Сняв пальто, он открыл зеркальную дверь в приемную и сказал: «Надежда Кондратьевна вас ожидают у себя».

Я вошел в приемную. Это была сравнительно небольшая комната в два окна, с высоким зеркалом между ними, с кожаной мебелью по стенам; на стенах висели картины разных величин и стояли башенные английские часы. Какая-то величавость была во всем, и охватывала какая-то ненарушимая тишина, только тикали часы. Налево и направо были двери – одна в зал, другая в гостиную. Охваченный тишиной и этой величавостью да еще взволнованный предстоящим свиданием, я боялся громко ступить и чуть не на цыпочках вошел в гостиную. Там царили пурпур и золото множества картинных рам, бронзы, отдушников. На полу под мебелью были разложены три персидских ковра мельчайшего рисунка, комната была велика и высока, что-то было в ней торжественное. Передо мной была дверь в комнату Надежды Кондратьевны. Она уж была предупреждена о моем приходе, и лишь я подошел к двери, она открылась и Надежда Кондратьевна позвала меня к себе. Поцеловав в обе щеки, она усадила меня рядом с собой. Понимая, вероятно, мое настроение, она не сразу приступила к делу, а дала времени, чтобы я огляделся и свыкся с окружающим.

А окружающее было интересно: комната была величиной с гостиную, с шестью окнами, и она была светла, как фонарь. Дом стоял на пригорке, перед ним был большой двор, дальше сад, за садом открывался вид на Москву и дальше, до открытого простора полей. Вид был такой, что он мог соперничать с видом из Кремля. В эту сторону выходил балкон. Мебели было много, но преимущественно китайской, не то соломенной или бамбуковой, но такой, которая не принимала пыли. Была и мягкая мебель под суровыми полотняными чехлами, чтобы можно было мыть; если были кресла, то и они были обиты снимавшимся для мытья полотном. Ковров не было, стены окрашены, и нигде пылинка не могла и подумать прилипнуть; на окнах висели сильно раздернутые полотняные портьеры. Пол сиял, на окнах и торшерах было много растений, но не цветущих, чтобы не было запаха. На стенах в сравнительно простых рамах были картины, между прочим, этюд Иванова «Спаситель» к его известной картине «Явление Христа народу». После гостиной впечатление было ошеломляющее простотой, но эта простота обходилась, пожалуй, дороже роскоши гостиной.

Прежде у Боткиных в доме не было и травинки, но Надежда Кондратьевна прочла где-то, что растения ночью выпускают кислород, а днем поглощают углерод. Сейчас же была выстроена оранжерея, нанят персонал, куплены растения, и дом наполнился ими. Ни для кого они не представляли интереса, их вносили и уносили, и ставили новые, чтобы всегда были свежие и исполняли работу по очистке воздуха. Узнавала Надежда Кондратьевна об какой-нибудь особо гигиенической мебели – старая выбрасывалась, ставилась новая. Бывшая в комнате почти вся была выписана из Китая, где у Петра Петровича были громадные дела.

Надежда Кондратьевна ходила всегда в широком костюме таиер[57] из чесучи[58], в белом кружевном чепчике с черными узенькими бархатными ленточками. И никаких украшений. Рост у нее был обыкновенный, чуть полная, как полагается даме лет в пятьдесят, широковатое лицо, серые глаза, покойные, скажу, тоже обыкновенные, руки с немного короткими пальцами, полные, мягкие, с некрасивыми ногтями, немного плоскими и сдавленными против нормы. С виду она была покойна и величава, голову носила прямо. Но человек она была нервный, так как все время она либо рвала бумажку, либо вертела платок, либо шевелила пальцами, как бы желая щелкнуть указательным пальцем о большой. Но в чем-нибудь другом это не выражалось, сдержанность была поразительная. Во всех случаях жизни голос оставался ровен. Улыбка была приятная, да и в обычном состоянии лицо было приятно. Смеха, как у нашей бабушки, и помину не было. Проявления веселости ограничивались большей или меньшей улыбкой. Со всеми была ровна, низшим всем говорила «вы». Когда хотела поцеловать, клала руки на плечи. Когда говорила, разделяла слова, почему речь была обрывиста и повелительна.

Многие ее побаивались, и все относились с изысканным уважением. В доме перед ней все преклонялось, воля ее была Закон. Даже Петр Петрович совершенно перед ней стушевывался. Не было прихоти, выдумки, фантазии, чтобы они не осуществлялись, как по волшебству. Специально для выполнения ее приказов был артельщик Архипыч, располагавший неограниченными суммами. Каждый вечер, приходя к ней, он получал длинный список, на следующий день все по нему должно было быть исполнено. В этот список входило все, вплоть до материй на платья дочерям. Сама она никуда по покупкам и вообще по делам не ездила. Если были дела, что Архипыч выполнить не мог, то образцы, люди являлись к ней на дом. Во всем преследовалась простота и скромность, а во что это обходилось, знали только книги боткинской конторы[59].

Когда я обошелся, она обычным своим голосом обратилась ко мне и говорит: «Я слышала, что ты куришь». У меня душа в пятки – ну, думаю, сейчас она примется меня ругать и будет шум. Но ничего подобного, я был изумлен, так как такой прием был мне неизвестен. Я что-то промычал, что скорей подтверждало, чем опровергало вопрос, и был больше смущен тем, что тут ничего не произошло: по-нашему должен бы был разразиться гром и молния. А она говорит все так же покойно: «Но ты знаешь, это очень вредно, ваша мать умерла от чахотки, и у тебя может случиться то же, и ты умрешь». Я сидел с выпученными глазами, пораженный тем, что меня не ругают, а в голове было: ладно, я курю уж семь лет и все жив. Приняв выражение моего лица, вероятно, за раскаяние, она ласково продолжала, что просит меня беречь себя и что вот письмо к П. И. Бокову, чтобы я завтра сходил к нему и что он займется мною и поможет мне избавиться от пагубной привычки.

Потом, как ни в чем не бывало, стала расспрашивать, как я живу, что делаю. А я ничего не делал, что мне было сказать ей? Так и сказал, и рассказал, как живу. Она слушает с таким видом, будто ей все это нравится; только потом, уж под конец, говорит, что хорошо бы, кроме всего того, что я делаю, мне бы еще учиться, так как я еще очень молод, учился мало. Я себе думаю: вон оно куда поехало, дело дрянь. Ненависть к ученью сидела глубоко, а после смерти отца – прошло времени порядочно, что-нибудь около года, а то и полтора – книг я в руки не брал, об ученье не думал, вопрос этот был выброшен из головы – и вдруг опять с начала. Разговор же с ней идет скорей в порядке обсуждения, будто она со мной советуется. Какой я мог дать совет? Молчал, а на лице, конечно, было написано полное отрицание, а язык не шевелился, отрицать было стыдно и неловко.