Полная версия

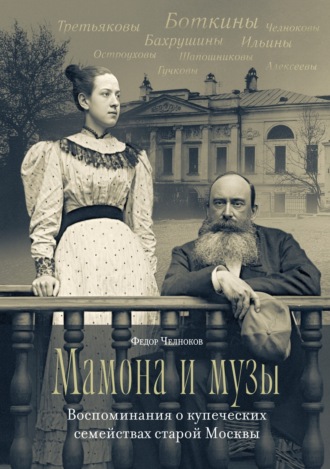

Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

Надя, всегда спокойная, очень рассеянная, мало обращала внимания на грубые выходки Ильи Семеновича. Однажды в моем присутствии и в присутствии В. В. Якунчикова он обругал ее дурой, ворчал, что ему что-то не так подано и т. д. Наконец Владимир Васильевич не выдержал и просил Илью Семеновича в его присутствии так себя не вести. Илья Семенович пришел в порядок, но на лице Нади, кроме равнодушия, ничего видно не было. Должно быть, кроме этой грубости, в Илье Семеновиче было что-то, что ее от него не отталкивало, и в конце концов они жили мирно. Надя тоже была умна и не связывалась из-за этих дел с мужем.

Петр Петрович давал им на существование хорошие средства; Надя жила очень хорошо. Были и лошади, и лакеи, и вся обстановка богатого дома, но франтить она не любила да и не умела. Ходила всегда в платьях самых простых фасонов, с модами ничего общего не имевших. Денежки же берегла и считала их хорошо. Однажды, поравнявшись с ней близ ее дома, я зашел к ней. Она позвала в гостиную, села на кресло и, извинившись, расставила ноги, отчего из платья получился род подноса. Она на него вытряхнула все содержимое кошелька и стала считать, чтобы определить, сколько было потрачено за прогулку. Следовательно, шел постоянный и самый мелочный учет денег. В общем, она была милый, внимательный человек, но как-то не очень в себе.

Народ в доме у них вертелся постоянно и самый разнообразный, но в большинстве случаев интересный. У него я познакомился с Евгением Трубецким[80]. По случаю войны в самом ее начале устраивались у него лекции с самыми последними известиями и с обсуждениями этих известий. Тут же взвешивались шансы «за и против». И как-то выходило все так, что немца уничтожить ничего не стоит, но когда практика показала другое, то и лекции кончились.

Кто ближе знал Илью Семеновича, говорил, что в дружбе он был человек неизменный и твердый и на него можно вполне полагаться, но меня он поднадул. У одних моих знакомых выяснялась возможность продажи репинской картины, которая с молодых лет не давалась Илье Семеновичу. Репин даже по его указанию переделал ее для Ильи Семеновича, но что-то случилось и картина ушла в другие руки, переходила дальше. Илья Семенович хоть и следил, но не успевал вовремя – и опять она ему не попадала. Наконец я обещал ее ему купить и купил. Он через полчаса уж был у меня и с радостью, взяв ее за раму, сказал: «Наконец-то ты моя». Уезжая, уж на выходе, говорит: «За мной этюд». Но никакого этюда я не получил. А напоминать я считал неудобным, так как не из-за этюда же я хлопотал. Ведь я и всю картину мог оставить за собой.

К красному вину у него была слабость, и он понемногу тянул его целый день. А другая слабость была – это играть в дурака, для чего у него в кармане всегда была колода карт. [После революции] он остался в Москве охранять свои художественные сокровища и сделан комиссаром собственной галереи. Говорили, что живет он сносно и будто потягивает свое винцо. Большая заслуга его, что он обратил внимание любителей на нашу старинную церковную живопись, в течение веков находившуюся в варварских руках наших верующих губителей искусства. Уход за образами был всегда самый безбожный. Коптили их и свечами, и маслом, а для освежения протирали тем же маслицем из лампад. Со временем живопись покрывалась почти непроницаемой корой всякой грязи. На счастье, старинные краски не поддавались разрушению, и когда опытная рука реставратора сняла эту коросту, то новгородская живопись выступила на свет, сияя поразительной красотой красок, неподражаемой тонкостью работы и вкуса. То же случилось и с живописью других русских школ. Илья Семенович положил основание для собирания русских икон, при условии освобождения их от вековой грязи.

Староверы на манер Морозовых, Рахмановых и многих других платили громадные деньги за старинные образа, ценя их за их черноту, видя в этом святость. В иконах же Ильи Семеновича святости не убавилось, но зато воскресло искусство. За Остроуховым пошли Рябушинские и другие любители, стали открываться выставки старинной церковной живописи, показавшие, что живопись наша стояла не ниже живописи так называемого периода прерафаэлитов. В последний мой визит Илья Семенович показал мне образ Спасителя, говоря, что он происходит из храма Софии в Константинополе. Образ был очень хорош, но в происхождении его я усомнился, хотя этого не сказал. Как у любителя у Ильи Семеновича была слабость приписывать всему тому, что было у него, некоторую необычайность и исключительность, в то время как бывшее у других казалось ему не стоящим внимания, чем он иногда и пользовался, чтобы выманить у конкурента вещь, без которой сам спать не мог.

Я знавал злейшего конкурента Ильи Семеновича, это – Ивана Евмениевича Цветкова. Был он почтенный старик, всеми фибрами не терпел он Илью Семеновича и где только мог подкладывал ему, что называется, свинью. Так, из-под носа у Ильи Семеновича он выхватил редкий портрет работы Левицкого и торжествовал. Иван Евмениевич говорил, что с налета картин покупать не следует: «Я смотрю, смотрю на картину и когда уверюсь, что без нее жить не могу, тогда покупаю». Свое большое собрание он пожертвовал городу Москве вместе со специально выстроенным домом. Его собрание можно считать как параллель к третьяковскому собранию, но в гораздо меньшем размере.

Пропавшие фотографии

Все это мелочи, не стоящие записи, но они свидетельствуют о большой восприимчивости – и задаю себе вопрос: почему я и все мы, оказавшиеся в жизни людьми способными, так скверно учились? Вдумываясь и вспоминая, как все было, прихожу к заключению, что никто никогда не объяснил нам, что сама работа приносит великое удовлетворение, почему, будучи по характерам легкомысленны, мы не столько работали, сколько играли. Хотя отец и говорил нам, что без образования шага не ступишь, но применение образования нам не объяснялось. Для чего он отдал нас в Лазаревский институт – учреждение чисто армянское? Я могу делать предположение, но точного ответа дать не могу. А очевидно была цель дать специальное образование для определенной карьеры. Соответствовало ли это образование нашим наклонностям, с этим никто не считался. Никого не было, кто объяснил бы прелесть крыловской басни и удовольствие произнести ее со смыслом, по-декламаторски. Иначе сказать, возбудить интерес к каждой изучаемой вещи. Даже Митяй ставил на колени и уходил. Я мучился задолбить то, чего не понимал. А задолбивши, произносил, как барабан. Цель зубристики была звуковая, а мозгу не было дела до того, что учил. Самое неумение педагогов заставить или приучить мозг к пониманию и загубило дело. Как началось, так прием этот и вкоренился. Я никогда не знал значения грамматики, проклинал ее и на всю жизнь остался безграмотным.

Никто и никогда не объяснил нам, что всякое дело надо доделать. Мы начинали и не кончали. Никто за этим не наблюдал и не заставлял нас что-нибудь сделать. Ну хоть выпиливание. Начнем по своей инициативе с увлечением, а доделаем кое-как; то же было и с «Русским вестником». Никто не объяснил нам ценности работы, что мало что-нибудь сработать, а надо стараться скопить капитал опыта, чтобы получился известный стаж. Только фотография дала мне воспитание, да и то после того, как мне стало 25 лет. Выходило плохо – выбрасывалось, отпечаток желтел – печатался новый. Больше десяти лет работы по фотографии не дали результатов, не сохранилось ни одного отпечатка и негатива.

После первой поездки по Греции и Италии я привез с собой груду интереснейших негативов для стереоскопа. Со страшным увлечением были сделаны отпечатки на стекле и выставлены на выставке, я получил медаль. Было выставлено всего штук двадцать, а негативов были сотни – ни их, ни отпечатков даже следа не осталось. Никто не воспитал в нас любовь к делу, умение ценить его результаты. У нас все было, и после смерти отца сыпалось все, как с неба. Потому и не приучился к работе. Только после 25 лет я понял, что, если негатив плохо промыт, он испортится, а отпечаток пожелтеет. Стоило больших усилий принудить себя промывать как нужно. И только тут я начал себя воспитывать в том направлении, чтобы избавиться от небрежности. Но знаний своих не ценил, фотография была игрушкой, однако она дала мне много. Если б с детства вместо конфет нам попали такие воспитательные игрушки, мы бы на 15 лет раньше узнали, что кое-как делать не стоит, и мы были бы другими.

У Миши была больная нога, которая не позволяла ему обращаться с ней кое-как, – и она явилась его воспитательницей. Думая постоянно о ней, получал выводы, а выводы были применительны вообще к жизни, и он между нами оказался особенным.

Тетрадь третья

Путешествия

Турция

Но недолго пришлось пожить мне в этом милом жилище. Меня стало тянуть за границу. Письма Васи подогревали это желание, он собирался со своими моряками добраться до Александрии и побывать в Египте. Неспокойный дух, гнавший меня с детства видеть новые места, разжигал во мне зависть к брату, и желание мое укреплялось все больше. Наконец я получил от Васи письмо, в котором он писал, что по возвращении из Египта он думает задержаться в Константинополе и если я присоединюсь к нему, то мы можем пуститься в путешествие, намечая путь на Афины, по Греции, по Адриатическому морю, в Бриндизи, откуда [можно] отправиться на Сицилию и через всю Италию на Вену вернуться по домам. Проект был блистательный, и не моему воспламененному воображению было противостать ему – и я решил ехать, тем больше и денежные дела, по скромности моей, дозволяли мне пуститься в этот бесконечно интересный путь.

Время это совпадает с путешествием Карпа Кондратьевича Шапошникова[81] к его брату, Валентину Кондратьевичу, для примирения. Было это около Рождества, отъезд мой приурочивался к середине января. Я понемногу подготовлял свой отъезд, рассчитывая взять с собой стереоскопический аппарат. В те времена вероскопов еще не было и приходилось тащить громоздкий аппарат с треножником и тяжелыми стеклами. Но такое путешествие с собственной фотографией становилось особенно интересно, и о неудобстве думать не приходилось.

За несколько дней до отъезда вдруг захворал Карп Кондратьевич. Оказалось, что с ним случился удар, одна половина тела совсем парализовалась, он потерял речь, и положение его было очень тяжелое. Случилось это как гром, потребовался сложнейший уход. Домашние сбились с ног и просили меня помочь им дежурством ночью. Конечно, я охотно согласился и одну ночь провел с ним, это было дня за два-три до моего отъезда. Я умчался в Одессу числа 15-го января 1891 года и больше уж не видал этого человека, получив в Константинополе известие о его смерти.

Прошло почти два с половиной года, как я перестал писать мои воспоминания, закончив их известием о смерти К. К. Шапошникова. Известие это было получено от брата Сергея Васильевича по телеграфу в Константинополе в двух словах: «Карп скончался». Эти два слова и то, что мы с Васей сидели в это время в Константинополе, как бы провели черту между нашей юностью и новой жизнью, в которую мы вступали. Это было в 1891 году в январе. Мне шел уж 25-й год, детство и юность были позади.

Неблагоприятные обстоятельства, выяснившиеся во время смерти отца, рассеялись. Одно то, что мы были в Константинополе, говорит за то, что ничего не мешало нам выполнить большую и интереснейшую поездку по белому свету. Все благоприятствовало нам, и в головах наших не было и представления о том, какое счастье сопутствовало нам. Ни мне, ни Васе и в голову не приходило, что может быть иначе. Задумали поездку, сели и поехали.

В потребностях наших мы, конечно, распущены не были и действовали в границах того бюджета, какой был у нас. А еще так недавно, всего лет 12 назад, у каждого из нас едва ли было столько [средств], чтобы покрыть расходы надуманного путешествия. Как взглянешь теперь назад, приходит в голову вопрос: а какое же право имели мы, чтобы так просто осуществлять свои желания? Другого ответа нет, как – право счастья. Оно было с нами, и без задумки мы предпринимали то, что манило нас. Поездка же предполагалась большая.

Из Москвы отбыл я числа 17-го января, миновал Киев, приехал в Одессу, чтобы на пароходе добраться до Константинополя. Береговая вода оказалась замороженной. Перед чудесным закатом солнца мы вышли в тихое, покойное море. Пароход был грузовой, и пассажиров на нем было мало и, как сейчас помню, везли на нем много овец. Следующий день застал нас в открытом море. Денек был серенький, море еле дышало, падал редкий снег, слышалось только пыхтение машины. Душу мою овеяло удивительным миром и тишиной. И вдруг откуда ни возьмись прилетела птичка, села на поручень, вертя головкой и хвостиком, потом соскочила на палубу, поклевала чего-то и, отдохнув таким образом, вспорхнула и исчезла в безбрежном пространстве. Для привычных моряков возможно, что такие явления обычны, но меня оно поразило настолько, что о нем я никогда забыть не мог.

Плыли мы целый день, ночью имели остановку в Каваке, где производился полицейский и таможенный осмотр парохода, а со светом медленно двинулись по Босфору. Что говорить о том, что я просмотрел все глаза на этот единственный в мире пролив, восторгаясь все больше по мере приближения к городу, стараясь в необъятной громаде его найти Айя-Софию. Наконец пароход наш стал, и в одной из причаливших лодок я увидел брата, выехавшего встречать меня и выручать в этой шумящей и толкающейся толпе всяческих людей в фесках и шапках, накинувшихся на наш пароход. Багаж у меня был незначительный, и я скоро оказался в лодке с братом. Она доставила нас в таможню, где турки-чиновники моментально отобрали у меня табак и гильзы. Потом уж за какой-то бакшиш гильзы мне вернули, а табак так и пропал.

С этого началось наше совместное с братом пребывание за границей. К этому времени я уж порядочно поколесил по России, с неделю жил с Никоном Молчановым в Петербурге и не мог считать себя новичком в путешествиях. Однако Константинополь настолько оглушил и ошеломил меня своим исключительным шумом, разнообразием населения, видом вечно движущейся пестрой толпы, необычайностью зданий, узостью улиц и вообще жизнью громадного восточного города, что мне кажется, не будь со мной брата Василия Васильевича, я бы совершенно растерялся.

Прожили мы тут недели две-три, побывали всюду, где полагается и не полагается побывать путешественникам. Видели вертящихся дервишей в Скутари[82]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Четыре брата Челноковых – сыновья владельца кирпичного завода в Мытищах, купца 2-й гильдии В. Ф. Челнокова; потомственные почетные граждане Москвы:

Сергей Васильевич Челноков (1860, Москва – 1924, Копенгаген) – директор правлений товарищества для производства строительных материалов «В. К. Шапошников, М. В. Челноков и К°» и московского страхового общества «Якорь»; гласный Московской городской думы от партии кадетов; член Московского фотографического общества; коллекционер; эмигрировал после Октябрьской революции.

Михаил Васильевич Челноков (1863, Москва – 1935, Панчево, Сербия) – соучредитель и директор правления товарищества «В. К. Шапошникова и М. В. Челнокова»; московский городской голова (1914–1917), один из лидеров партии кадетов, комиссар Временного комитета Государственной думы по управлению Москвой (1917); эмигрировал после Октябрьской революции.

Федор Васильевич Челноков (1866, Москва – 1925, Берлин) – соучредитель товарищества «В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и К°»; коллекционер произведений искусства и старины. После революции эмигрировал, жил в Берлине.

Василий Васильевич Челноков (1864, Москва – 1918) – соучредитель товарищества «В. К. Шапошниковъ, М. В. Челноковъ и К°»; в конце жизни отошел от дел фирмы и занялся сельским хозяйством.

2

Щурова Татьяна Петровна (1818–1893) – двоюродная бабушка Ф. Челнокова, сестра его деда по матери, М. П. Ильина. Была замужем за московским купцом Кадашевской слободы, «содержателем металлографии» (гравюрной мастерской), М. П. Щуровым.

3

Михаил Петрович Ильин (1801–1881) – московский 1-й гильдии купец Таганной слободы, владелец каретной (экипажной) фабрики, потомственный почетный гражданин. Первым браком был женат на Анне Григорьевне, урожденной Марковой (1819–1839), дочери потомственного почетного гражданина, московского 1-й гильдии купца Таганной слободы, владельца каретной фабрики, Григория Федоровича Маркова. Здесь речь идет о его второй жене, Вере Кондратьевне Шапошниковой (1821–1893). Владели особняком в Москве (Пименовская ул., 5).

4

По старому стилю.

5

Столик с зеркалом.

6

Porte-bouquet (фр.) – флакон для цветка или букета, обычно крепящийся к корсажу.

7

Billet doux (фр.) – любовная записка.

8

Blondes (фр.) – вид шелковых кружев.

9

Надежда Кондратьевна, урожденная Шапошникова (1827–1908) – потомственная почетная гражданка, жена П. П. Боткина.

10

Петр Петрович Боткин (1831–1907) – московский купец 1-й гильдии, коммерции советник, потомственный почетный гражданин, миллионер-чаеторговец, глава торгового дома «Петра Боткина сыновья» и фирмы «Новотаволжанский свеклосахарный завод Боткиных».

11

Инфекционное заболевание, вызываемое стрептококком группы A, которое проявляется в покраснении кожи и повышении температуры.

12

Елена Михайловна, урожденная Ильина (1835–1868), в замужестве – Челнокова.

13

Александр Федорович Мякишев (1824–1899) – владелец каретной фабрики, потомственный почетный гражданин, почетный старшина Московского совета детских приютов (1854–1856); казначей Хамовнического отделения городского попечительства о бедных; комиссар Московской городской казны.

14

Петр Николаевич Ильин (1834–1899) – каретный фабрикант. Его жена – Мария Николаевна, урожденная Шапошникова (1847–1928).

15

Елизавета Михайловна, урожденная Ильина, в замужестве Мякишева (1844 – после 1918) – потомственная почетная гражданка.

16

Аграфена (Агриппина) Николаевна, урожденная Шапошникова (1838–1918) – дочь Николая Кондратьевича Шапошникова, с 1900-х гг. – потомственная дворянка. По духовному завещанию мужа была назначена наследницей, когда дети были уже совершеннолетними. Муж – Дмитрий Семенович Лепешкин (1828–1892), московский 1-й гильдии купец, статский советник, потомственный почетный гражданин. Владел пятью бумагопрядильными фабриками в Дмитровском уезде, был главой «Товарищества Вознесенской мануфактуры Лепешкина С. сыновей». Незадолго до смерти продал фабрику и открыл банкирскую контору на Троицком подворье в Китай-городе.

17

Розово-желтый (от фр. saumon – семга).

18

Людмила Михайловна Ильина (1845–1856) родилась от второго брака отца, умерла в детстве. Сергей Михайлович Ильин (1852–1870) родился от второго брака отца, скончался в юности.

19

Василий Иванович Епанешников (1824–1888) – московский 2-й гильдии купец, с 1866 г. единственный владелец ковровой и суконной фабрики на ул. Большая Якиманка, личный почетный гражданин. Торговлю имел коврами и сукнами «в Городской части, что на Ильинке», «в Мясницкой части, на Кузнецком Мосту», в магазине «Русских изделий» и в Санкт-Петербурге, в Гостином Дворе на Невском проспекте. Состоял членом московской торговой депутации, был старостой церкви иконы Казанской Божией Матери, «что у Калужских ворот».

20

Николай Петрович Ильин (1805–1873) – московский 1-й гильдии купец Таганной слободы, владелец каретной (экипажной) фабрики (совместно с братом Михаилом), потомственный почетный гражданин.

21

Сергей Михайлович Ильин (1852–1870), Сергей Александрович Мякишев (1854–1871) скончался в юности от чахотки, Сергей Васильевич Епанешников (1855–1884) умер «от тифозной горячки».

22

Карамболь – разновидность бильярда; удар битка в два шара.

23

Валентин Кондратьевич Шапошников (1833–1893) родился от второго брака отца, потомственный почетный гражданин. Московский купец 1-й гильдии: совместно с братьями торговал рыбой и зерновым хлебом, был совладельцем гостиницы «Шапошниковское подворье» (ул. Варварка, 26). В 1866–1887 гг., выйдя из семейного дела, возглавлял фирму «В. К. Шапошников и Ко» (торговля чаем и сахаром). Выборный Московского купеческого общества (1876–1882); гласный Московской городской думы (1877–1880); член Думской исполнительной комиссии по наблюдению за мощением городских улиц Тверской части г. Москвы. Член Попечительного общества об Арнольдо-Третьяковском училище для глухонемых детей; редактор журнала «Шахматный листок». Московский домовладелец (Успенский переулок, 3; Малый Левшинский пер., 5, особняк). Был редактором журнала «Шахматный листок».

24

Здесь – непроизвольные движения.

25

Елизавета Васильевна, урожденная Епанешникова (1856–1919), дочь В. И. Епанешникова и Е. Н., урожденной Ильиной. Меценатка, пианистка (ученица профессора Московской консерватории Н. С. Зверева), член-соревнователь (1903–1918) Московского литературно-художественного кружка. До 1912 г. жила в доме, доставшемся от мужа (Малый Левшинский пер., 5). Не выдержав революционных потрясений, 12 февраля 1919 г. она повесилась в своей квартире в доходном доме К. О. Жиро (Пречистенка, 39, кв. 26), где жила с 1916 г.

26

Как свидетельствуют семейные фотографии, все дети, рожденные в браке В. К. и Е. В. Шапошниковых, были очень схожи внешне. См. М. Б. Шапошников. Шапошниковы из Коломны, их потомки и родственники. М.: Бослен, 2020. С. 274–277.

27

Федор Александрович Мякишев (1856–1896) был внуком Елизаветы Петровны Мякишевой, урожденной Ильиной (1807–1837), приходившейся Е. М. Ильиной теткой.

28

Михаил Петрович Ильин скончался 29 марта 1881 года.

29

Дед автора – Федор Никифорович Челноков (1790–1859) – московский 1-й гильдии купец (торговля хлебом), потомственный почетный гражданин; его жена – Прасковья Ивановна (1786 – между 1845 и 1850) – дочь волоколамского купца Ивана Васильевича Баженова.

30

Убийство, совершенное в 1869 г. революционным кружком «Народная расправа» под руководством С. Г. Нечаева, побудившее Ф. М. Достоевского написать роман «Бесы».

31

На великопостном базаре «Верба» продавали в Москве вербу.

32

«Морской (американский) житель», он же «водолаз», «картезианский (декартов) ныряльщик» – стеклянный чёртик в пробирке, который вертелся и плавал вверх-вниз.

33

27 декабря (9 января н. с.) – память прп. Феодора Начертанного и св. Феодора, архиеп. Константинопольского.

34

Жена И. Ф. Челнокова, Вера Михайловна (1828–1886), дочь московского купца Михаила Антоновича Ерохина.

35

Бере Боск (Бере Александр) – осенний сорт груши.

36

Буль-де-гом – круглые конфеты от кашля.

37

Шалберничать – шалопайничать, бездельничать.

38

Кяхта – город районного значения в России, административный центр Кяхтинского района Республики Бурятия. Через Кяхту в Китай вывозились сукно, мануфактура, пушные товары и юфть, из Китая – главным образом чай.

39

Василий Карпович Шапошников (1863 – после 1924) – старший сын Карпа Кондратьевича Шапошникова, потомственный почетный гражданин. Московский 1-й гильдии купец с 1887 г., директор правления московского товарищества на паях для производства строительных материалов «В. К. Шапошников, М. В. Челноков и Ко».