Полная версия

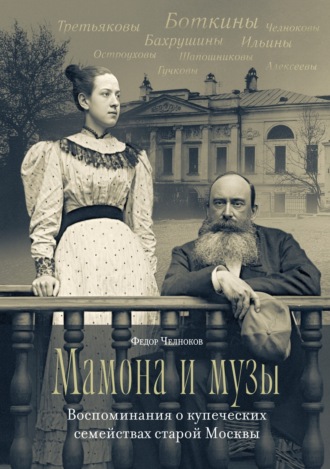

Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

Тем временем в соседней гостиной послышалась тяжеловатая, как бы тащущаяся походка, и в комнату вошел Петр Петрович. Как бы усталыми шагами подошел он к Надежде Кондратьевне, прильнул к ее пухловатой щеке, держа ее за руки, стал целовать долго и между поцелуями слышались несвязные слова, вопросы мягким голосом с теноровыми нотами, немного в нос: «ну как?», «а?», «здоровье что?», а поцелуи не прерывались. Надежда Кондратьевна, привыкшая к таким приемам, сидела спокойно, немного отклонив лицо в сторону, с тем же покойным выраженьем, не отнимая лица, что-то так же отрывисто и неопределенно отвечала: «Ничего, здорова, хорошо». Наконец поцелуи кончились, он нагнулся ко мне и своими, как бы гуттаперчивыми, губами присосался к моей щеке, в то же время говоря: «Ну, слава Богу, пришел проведать тетю Надю, ну это хорошо, ходи, ходи, мы рады». Говорилось это все как-то в нос, в промежутках шлепавших у моего уха губ и как-то растянуто. Я стоял, не знал, как быть, ждал конца шлепанью. Наконец это кончилось. Он обратился ко мне все с тем поощрением и все говорил: «Это хорошо, ходи, ходи, мы рады».

Тем временем открылась дверь, появился Матвей и объявил довольно развязно, что можно идти кушать. Мы вышли в гостиную, теперь она и вся анфилада освещались газом. В гостиной рожок[60] помещался над креслом с высокой спинкой в модном шмидтовском стиле а-ля Людовик XV. Та же величавая торжественность охватила меня. Мы прошли гостиную, приемную и вошли в залу. Мы вошли с ее конца, направо были три окна, выходившие на улицу, передо мной был целый ряд, окон семь, в которых как стекла были вставлены зеркала. В середине красовался белый мраморный камин с великолепными часами, канделябрами и разными вещами. За ними было видно открытое окно, выходившее в освещенный газом зимний сад, одно окно было превращено в дверь, постоянно открытую, за ней виднелась зелень пальм и всяких растений и медная большая клетка с попугаем. По третьей стене было одно окно и громадный буфет с нагороженными на нем китайскими вазами и бочонками крупной величины, рядом простенок. По ту сторону пандан двери, в которую мы вошли, была дверь в переднюю, а в громадном простенке между дверями, на вышине, помещались хоры. Зал был велик, светел, удивительно пропорционален и носил на себе все ту же неподражаемую спокойную важность и торжественность. На середине стоял обеденный стол, а на нем трехсвечный зажженный канделябр, несколько приборов, и кругом удобные мягкие кресла. По стенам стояли мягкие диваны, стульчики, кресла и столики, и много растений в вазах и на окнах. На окнах были легкие тюлевые драпировки под светлыми ламбрекенами, а в углу на свободе стоял громадный концертный рояль. Петр Петрович сел на конце стола, Надежда Кондратьевна под углом к нему, лицом к камину, посадив меня рядом.

Стали приходить дочери, их было трое: Аннета[61], Надя[62] и Вера[63]. Все они были некрасивы и все разные. Аннета, пожалуй, имела сходство с Креской, но меньше ее ростом. Волосы у нее были рыжеватые, волнистые, цвет лица румяный, сама изящна, подавала сильно руку и как-то грациозно при этом склоняла голову немного набок. У Нади всегда был вид несколько мешковатый: большая голова, толстые губы, голос низкий, поступь тяжелая. На голове темные волосы, нос большой и толстоватый, вид всегда покойный. Вера, ровесница моей сестры, была высока, худа, у Нади и у нее была гладкая прическа со средним пробором, волосы заплетены в косы и уложены гладко на голове. У Аннеты прическа была поигривей, ее красивые волосы, хотя и с пробором, были уложены на затылке в виде какой-то завитушки, не в косе. У Веры лоб был большой, лицо круглое, нос большой, с горбиной, торчал как-то несуразно вверх; когда она говорила, она тянула, и слышались носовые звуки, к. б. она подражала отцу. Надя говорила просто, у нее не было никакого ломания, из трех она была самая естественная, только очень рассеянна. Аннета же как будто немного пела, немного ломалась и, собственно, была грациозней сестер. Но, как я сказал, ни одна не была красива.

Что касается их туалетов, то они были под влиянием Надежды Кондратьевны доведены до крайней простоты. На них всех были одинаковые коричневые платья, не доходившие до пола, ни узкие, ни широкие, шиты по талии и с высокими воротами, из-за которых виднелись узкие белые воротнички, у всех были черные фартучки. Прямо какой-то институт. А Вере было уж что-нибудь около 18 лет, а Аннете лет около 23–24, Надя была между ними.

Увидав входящих дочерей, «п-паа-п-паа» встал и своей тяжеловатой походкой пошел навстречу вошедшей первой, обнял ее, прильнул к ее щеке своими губами-подушками и ноющим продолговатым голосом говорил между поцелуями: «Ах, Надёчек, милый! ну, как? Что?» – что-то бессмысленное, но ласковое. Та отвечала поцелуями, отвечая несвязно, в тон отцу; то же повторилось с «Верочком» и «Нюшёчком». Долго продолжалась эта канитель.

Наконец представление кончилось, все уселись по своим местам, был подан суп. Замечательно было в нем то, что в нем всегда у них варились ножки от рябчиков, что придавало особо пикантный вкус. Уж не помню, было ли три или четыре блюда, но все было изготовлено по-поварски, очень вкусно, но подано просто, без всяких прикрас и фокусов. Вместо пирожного были печеные яблоки с вынутой сердцевиной, заполненной фаршем из миндаля и чего-то очень вкусного, под красным соусом. В каждом промежутке Петр Петрович вставал, обнимал одну из дочек и начиналось целование с все теми же причитаниями: «ах, Надёчек, ах, Верочек, ах, Нюрочек». Вина, кажется, за обедом не полагалось, или стояла какая-то бутылка, к которой никто не притрагивался. Тут же стояла бутылка с натуральной зельтерской водой в ее обычной глиняной посуде с маленькой ручкой. Все было чрезвычайно просто. Разговоры за обедом были тоже просты. Дочери обращались к отцу свободно с разными повседневными вопросами, он ласково отвечал. Наступало молчание, тогда, как будто спохватившись, он брал за руку соседнюю дочку, мял эту руку в своей и, глядя ласково, начинал причитать: «ах, Верочек, милый». Надежда Кондратьевна говорила покойно, рассудительно. Обед кончился. Матвей стал убирать и уносить посуду в буфетную рядом с передней. Мы вставали, пришел опять Матвей и с обычной развязностью и грубоватостью, собирая тарелки, говорит Надежде Кондратьевне: «Там Архипыч пришел». – «Скажите ему, что я сейчас приду».

Дочери стали разбредаться по своим комнатам, папа опять производил свой поцелуйный обряд, я сообразил, что пора мне домой. Надежда Кондратьевна меня не задерживала, стала прощаться со мной. Петр Петрович своей тягучей походкой удалялся в гостиную, я пошел за ним и застал его сидящим в кресле с высокой спинкой под газовым рожком. Вид у него был утомленный, рад был он наконец остаться один. Опять меня обшлепав губами с причитанием: «Ходи, ходи к нам, мы рады», отпустил меня. И я оставил этого человека в позе усталой, готового даже и подремать. Он опустил свою умную, громадную голову с бесцветными, прямыми и тонкими волосами, уже сильно поредевшими на его шарообразном черепе, переходившим в высокий лоб. Лицо у него было скорей длинное, но во всех линиях сказывалась округлость, мясистость. Мясистый крупный нос несколько навис над крепкими губами, глаза серые, как бы со стеклянным отливом, были как будто поставлены незначительно ближе, чем у других людей, что придавало взору и проницательность, и силу. Вообще же про его лицо можно сказать, что с таким лицом он мог бы быть великолепным актером, приняв всяческий грим, благодаря отсутствию определенности линий. В обычном положении лицо было даже ласково. Но оценить и понять этого человека очень трудно. Я думаю, мало на свете бывает таких сложных натур. Невозможно было разобраться, где в нем кончался добрый человек и где начинался иезуит. Всегда казался он человеком громадного размаха – и тут же бывали случаи, изумлявшие своей мелочностью. Человек громадной воли – и безвольный. Где была искренность, а где самое тонкое, а иногда и открытое лукавство? Трудно было определить, где начинался европеец и где кончался чисто московский старокупеческий тип. Одно можно сказать наверное, что таких умных голов в Москве почти не было.

Ростом он был велик, немного сутуловат, когда ходил, корпусом подаваясь вперед и с повисшими вниз прямыми руками, что еще больше усиливало его и так тащащуюся походку. Одет он был всегда во все черное, но не в сюртук; галстуки всегда носил черные, завязывающиеся в бант. Цвет лица был неопределенный, но не болезненный. Силы он, вероятно, был большой, но как свой голос, выражения, так и силу он смягчал; руку подавал мягко, без излишнего пожатия. Конечно, честолюбия и тщеславия было в нем сколько угодно. Религиозность его доходила до курьезов, почему можно было сомневаться в искренности ее. Аккуратность доводила его до истязания людей. Внимание к родне и московским традициям было доведено до тонкости. Отношения к братьям и дочерям были идеальны, а перед Надеждой Кондратьевной он преклонялся, ее боготворил – и ей изменял.

Словом, это такая сложная натура, что не мне ее описывать, а тут хватило бы работы и Достоевскому, и Гоголю, и Толстому в период «Войны и мира». Приступая к этому делу, я не уверен, что могу изобразить его, как он был, тем больше, что сближение мое происходило, когда мне было лет 14, и продолжалось лет до 20, а больше – что знаю о нем, то из рассказов людей, бывших ближе к нему и знавших его в настоящей жизни, то есть в конторе и амбаре. Но всего этого будет, вероятно, мало.

Вернувшись домой, я был засыпан вопросами «как и что», и, кажется, главный интерес вертелся около того, как меня угощали. Однако на другой день должен был тащить записку Надежды Кондратьевны к Бокову, оказавшемуся, правда, удивительно красивым человеком с седой головой, седой бородой, в очках, с особенными глазами очень близоруких людей. Он сейчас же принял меня, пытался журить за куренье, «пужал» всячески, написал рецепт на какие-то пилюли, дал записку к Надежде Кондратьевне, чем лечение мое и закончилось. Папиросу я закурил в его же подъезде и отправился с докладом к Надежде Кондратьевне.

Пришлось немного обождать в гостиной, когда она позовет меня к себе, чем я и воспользовался, чтобы пополнить мой папиросный запас из коробочки, всегда стоявшей на столе, набитой битком папиросами. Кругом была обстановка, в какой мне, кроме как у них, до сих пор бывать не приходилось. Особенно меня привлекала громадная, очень хорошая копия с картины Плокхорст «Возвращение Иоанна и Марии после распятия». Картина была громадна, занимая почти целый простенок до самого потолка. Скорбное ее содержание и чудесные краски трогали мое молодое сердце. По длинному простенку висели картины разного содержания, и между ними несколько произведений Михаила Петровича Боткина. На третьей стене были мелкие картины, между которыми я заметил картины две Шишкина.

В углах находились закругленные печи, и перед ними на тумбах канделябры в виде удлиненных ваз темной бронзы, на золотом поясе которых было укреплено по восемь свечей. Мебели было очень много, она заполонила все место, покрытое коврами, разместившись всевозможными красивыми группами. Окна, и двери, и мебель – все было в пурпурном штофе. В простенках до потолка были огромные зеркала, на подзеркальниках которых стояла разная золоченая бронза, [такая] как часы, канделябры, подсвечники. На столах и этажерках было нагорожено множество всякой всячины, а главным образом альбом с портретами и видами всяких мест. В общем, это было то же самое, как и повсюду, но ни у кого из наших не было такой массы картин, а главное – сами стены боткинского дома носили удивительную величавость и торжественность, увеличивавшуюся удивительной тишиной.

Наконец Надежда Кондратьевна вышла и тут же в гостиной прочла боковское письмо, опять пыталась пугать меня куреньем, а под конец сказала, что она скоро мне что-то сообщит и чтобы я делал, что мне будет сообщено. Так на этот раз я и расстался с ней после непродолжительного свидания. На душе скребли кошки в ожидании ее сообщения. А на самом деле пришел приказ отправляться на жительство к немцу Краузе, который должен был приготовить меня к поступлению в третий класс немецкого Михайловского училища. Так кончились мои гулянки. Приходилось приниматься за ненавистную зубристику, за которую, конечно, теперь благодарю Надежду Кондратьевну. А то я остался бы совершенным неучем, а главное – совершенно изболтался бы.

Но тут обнаружилась еще другая сторона дела, сыгравшая роль на складе моего характера. Разница лет теперь уж между мной и братьями стала сглаживаться. Возвращение же к учению превращало меня в школьника и, мало того, отделение от семьи, переезд к Краузе – [все это] окончательно порывало мою связь с семьей. До сих пор я был младшим в семье, а тут как бы останавливался на месте, когда те двигались вперед, почему для них делался просто маленьким. С субботы до понедельника я, правда, бывал дома, но с интересами других уж у меня не было настоящей связи. При встречах с их знакомыми работала моя застенчивость. И лучший приют я находил опять у Курочкина.

Курочкин же, недолго думая, месяца через три-четыре после похорон второй жены, нашел себе невесту, опять-таки в староверческой семье. Это оказалась засидевшаяся девица лет 35, с рябым круглым лицом, добродушная Марфа Егоровна Доброхотова. Был у нее брат Алексей Григорьевич, много старше меня, и, собственно, в этой компании мне было делать нечего. Но люди они были простые, посмеяться и пошутить было всегда можно, у них я был «хозяин». А главное, что в смысле курева всегда была готовая Ко, так как и сама Марфа Егоровна с охотой покуривала, несмотря на свое староверчество.

Таким образом отдаляясь от семьи, я попадал в среду, которая мне не соответствовала по тому положению, которое все больше занимали мои братья. Для них я стал школьник, а следовательно – маленький, а они, не отличаясь от меня большой разницей лет, как все в эти годы, торопились быть большими, чем трещина между нами становилась все шире. Учение же мне было ненавистно. Восприняв плоды свободной, почти безотчетной жизни, попасть к Краузе было для меня почти то же, что попасть в тюрьму.

Явясь к нему франтовато одетый, я тут же заявил, что курю. Мне не стали противоречить, а попросили курить в кабинете Краузе, где никто никогда не бывал. Одно это указывает, как мне хотелось сохранить хоть тень самостоятельности и настолько я уж имел мужества, что не находил нужным скрывать свою привычку, чтобы не попадать в положение пойманного школьника. В представлении же мне кабинета я видел угодливость со стороны Краузе, желавшего расположить к себе выгодного школяра. Боткинская фамилия играла тут значительную роль. В течение дня мне отпускалось часа два, когда я мог совершать свою прогулку. Домой в это время меня не тянуло, и я болтался по улицам, прилегавшим к Немецкой улице[64], где мы жили. Покупал себе пироги в кондитерской, чем и утешался.

Наступили скучнейшие и тягостнейшие дни, а потом и годы зубристики, которая совершенно меня не увлекала. Как бы дела мои у Краузе ни шли, я знал, что всегда будет удовлетворительный отзыв, так как я понимал, что я ему нужен, да и сам себя он хаять не мог. Собственно, мы занимались с его злющей женой, которую не терпели, а он был учителем истории и географии в Михайловском училище. Одно то, что он был там учителем, уже гарантировало мой прием туда, так как училище не стало бы конфузить своего преподавателя. И это я хорошо понимал. Принимая все это во внимание и ненависть к ученью и учительнице, я делал вид, что занимаюсь, а на самом деле лишь растил свою ненависть и чувствовал себя все больше лишенным свободы. Этого, конечно, никто не понимал, да и исправить это, пожалуй, было невозможно. Так уж складывалась моя жизнь.

Как я теперь думаю, может быть, нашелся бы выход, если б вместо Краузе мне дали хорошего товарища, студента, и оставили дома, то еще дело можно было бы спасти. У Краузе жили еще три мальчика. Двое из Ростова – Кукса и Максимовский – и еще какой-то обруселый француз. С Кукса и его прятелем у меня были недурные отношения, но как двояшки, оторванные от родины, они держались друг друга и нового близкого, чужого им не было нужно, а кроме того, они были моложе меня и свободы еще не вкушали. Третий же нам троим не нравился, он был какой-то грубый и неподходящий человек.

Так проходил период нашей жизни в Сыромятниках. Здесь мы оправились после отцовской смерти, здесь выяснялось наше положение, и открывавшиеся перспективы были благоприятны. Чувствовалась почва под ногами.

Сергей Васильевич уж успел слетать в Кяхту, пожить там очень весело, завязать дружбу с целой группой кяхтинцев, которые время от времени наезжали в Москву. Но по части деятельности его ничего не вышло, что определяется словами А. В. Швецова, отправившего его обратно в Россию: «Парень хороший, только из такого дурака ничего не сделаешь». Сергей Васильевич отсутствовал около года, и когда вернулся, то Миша уж так крепко занял позицию хозяина, что он оказался на вторых ролях. Ему было поручено ведение книг, но он предпочитал ездить на охоту с Колей Мякишевым и вообще жуировать.

У Боткиных я бывал довольно часто за обедами. Надежда Кондратьевна относилась ко мне так же ровно и хорошо и даже посылала Веру и к Краузе, и в училище, узнавать о моих успехах, но, вероятно, видя, что идут они неважно, интерес свой ослабила. А тем временем я знакомился со всевозможными анекдотами их жизни. Надя и Вера служили в это время в боткинской конторе, помещавшейся в нижнем этаже их дома, и получали по 25 рублей жалованья, и на эти деньги должны были одеваться. Надежда Кондратьевна находила, что все должны зарабатывать свой хлеб, и так приучала их к труду.

Как-то Вера шла со своим папа после дождя гулять, там и тут были лужицы, которых Вера тщательно избегала, мешая тем идти отцу. Он удивился такому поведению и спросил, что она делает. Тогда Вера говорит ему: «Да разве ты не видишь, что мои башмаки совсем развалились?» И действительно, только не торчали пальцы. Лакей Матвей был ее главный кредитор. Она всегда занимала у него деньги, даже однажды при мне. Вера обратилась к нему просительно: «Матвей, не дадите ли вы мне пять рублей, а то я вся истратилась». Матвей обратился к ней со своей обычной грубостью и говорит: «Да что это, Вера Петровна, вы недавно только взяли пять рублей, так не надаешься». Вера чуть не умоляла, обещая при первом жалованье вернуть. Матвей полез в карман и довольно небрежно сунул эти деньги. Надежда Кондратьевна приучала их таким образом к бедности. Приучала и к находчивости, [например] вдруг она говорила: «У нас пожар». Девочки должны были бросаться к окнам в готовности выскочить.

У Петра Петровича всегда жилетный карман был набит мелким серебром для всюду осаждавших его нищих. Популярность его между ними была громадна, так как серебром мало кто подавал. Встречаясь с ним на улице, нищие величали его по имени, осведомлялись о здоровье. Получая свое подаяние, они исчезали, но часто бывало так, что ему покажется нищий пьяным. Тогда он хватал его за рукав и заставлял на себя дыхнуть, и, если предположение было верно, он требовал деньги обратно. Тот хоть бы и удрать – нет, из лапы Петра Петровича нелегко было выскочить, он держал крепко и деньги свои получал. Если тот все-таки упорствовал, Петр Петрович тащил нищего к городовому и сдавал его как пьяного. Городовые его знали во всей Москве, вытягивались во фронт, брали под козырек и приветствовали: «Здравия желаем, Петр Петрович!» Он лез в карман и отпускал двугривенный. На Пасху он с ними христосовался, снимая свой цилиндр или ватный громадный картуз; для холодной погоды у него цилиндр был подбит ватой. Говорили, что после его смерти осталось 60 цилиндров.

Сперва он был старостой Успенского собора[65], почему все митрополиты по праздникам делали ему визиты, приезжая на шестерне цугом с форейторами. Петр Петрович бывал в соборе на всех службах по субботам и воскресеньям, сам торговал свечами и ходил с блюдом. Каждый его день зачинался тем, что ехал к Иверской[66] и служил молебен, к одиннадцати часам его уж там ожидали. От Иверской он отправлялся в [Успенский] собор хлебнуть маслица из лампадки у образа Владимирской Божьей Матери. До поездки к Иверской он бывал в конторе, а из собора ехал в амбар в Гостиный Двор.

Фирма их называлась «Петра Боткина сыновей». И в конторе, и в амбаре приезд Петра Петровича ожидался с великим трепетом. Все и вся должны были быть по местам и за работой. Дело принадлежало Петру Петровичу и брату его, Димитрию Петровичу. Главным по конторе был Владимир Карлович Фелдман, высокий аккуратнейший немец немолодых лет. В амбаре – собственно, это было сердце всего громадного боткинского чайного дела – за главных были два брата: Сергей и Николай Всеволодовичи Лебедевы. Сергей Всеволодович точнейшим образом копировал Петра Петровича: так же брился, так же чесался, так же одевался и придерживался того же елейного стиля. Николай Всеволодович такой комедии не делал. С его дочерью, Верой Николаевной, Шапошниковы были знакомы и бывали друг у друга.

Сам амбар представлял из себя нечто, напоминающее контору Домби и С-на у Диккенса. Нельзя сказать, чтобы там царила грязь, но темнота, запущенность обстановки, сводчатые прокопченные потолки – все это говорило, что со времен покойного Петра Кононовича[67] здесь не работала кисть маляра и молоток столяра и обойщика не стучал. Все как было при родителе, так и оставалось. Помещение самого главы фирмы находилось в каком-то закутке. Петр Петрович находил, что если Петру Кононовичу так было хорошо, то уж им-то больше желать нечего. Кто-то при мне ему сказал, что лестница в его доме недостаточно парадна, что пора старую дубовую заменить белой мраморной. Петр Петрович ответил: «Господи Боже мой, ведь Петру-то Кононовичу хороша была, ходил – так чего же нам еще?» Так и амбар сохранял свой архаический вид. Только при Петре Кононовиче обороты были в сотни тысяч, а теперь тут ворочались миллионы.

С приездом Петра Петровича начинался поцелуйный обряд с братом Димитрем Петровичем, Сергеем и Николаем Всеволодовичами, с причитаниями, осведомлениями о здоровье. Затем он забирался в свой закуток, надевал как-то набок свое большое пенсне, начинались доклады, подавались бумаги для подписи, для просмотра, приходили люди всевозможные. Приходили люди по крупнейшим делам и по малым, приходили просители, которым совался, смотря по обстоятельствам, двугривенный, когда трешник. Но особенно донимали попы – этим отпускался фунтик чая. Раздачами заведовала целая рать артельщиков – благообразных, в длинных сюртуках, в бураках[68], с расчесанными бородами.

Петр Петрович сидел в закутке никому не видный, но сам-то он видел все, что творилось в амбаре. Случись кому-нибудь из служащих запоздать, сейчас приглашение к Петру Петровичу. Несчастный трепетал, если не было очень веских причин; если же их не оказывалось, Петр Петрович начинал ныть своим обычным причитанием в нос: «Иван Иванович, да как же это вы опоздали? Господи Боже мой, ведь это неудобно, ваши книги лежат, ведь так нельзя». Кричать он не кричал, а ныл и пилил бесконечно. Если вина была побольше, он клал свою руку либо на плечо, либо брал за руку или за бок и с самым ласковым видом, причитая и пиля, щипал своими пальчищами несчастного. Если нужно было пробрать больше, то щипки бывали с вывертом. После четверти часа такой беседы служащий уходил весь в синяках.

Но самое ужасное наказание было приглашение на обед, да еще когда бывали гости. Несчастному служащему и надеть-то нечего, и держать себя он не умеет, и есть не умеет, кругом все богачи, не обращающие на него внимания, а в то же время барыни лорнируют, мужчины оглядывают. Лучше такому человеку было провалиться сквозь землю. Уж какой там аппетит! Не чает, когда обед кончится. А посадят его рядом с Петром Петровичем. Обед же, как назло, тянется час, полтора. И так с богатого обеда неевши домой пойдет, сконфуженный, униженный, а придраться не к чему. Петр Петрович говорил всегда: «Честь лучше бесчестья». Только такой чести не дай Бог!

В конторе были списки – кому на праздники рассылать визитные карточки Петра Петровича. Я, 14-летний мальчишка, тоже был удостоен этой чести, из чего можно заключить, сколько рассылалось карточек. Сам с визитами он не ездил, за исключением митрополита и самых близких людей. Однако и бабушку нашу [Татьяну Петровну] Петр Петрович посещал. Бедных-богатых он не различал, нужно было быть «нашим». Но у «наших» он бывал неукоснительно на свадьбах, похоронах, когда звали – крестил, благословлял и дарил хороший образ, что было сделано для нашей Елены Васильевны, позвавшей его в посаженые отцы.

В амбаре были списки, кому и какой рассылается чай. Родственникам, как дед мой и бабушка, или митрополиту и т. п. посылался особенный чай «подзюкон» – нигде такого не было, да и на рынке его было очень мало. Весь его Боткины покупали для своего употребления и для подарков, купить его можно было только у них по особому распоряжению Петра Петровича. Для других чаи посылались по сортам людей, а списки были длинные. Главное место занимали в них попы столичные и провинциальные. Тут сорта чаев различались: в провинцию посылались сорта попроще, а то и залежалые.