Полная версия

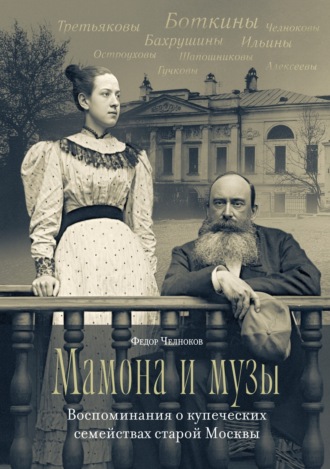

Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

Это трагическое происшествие напомнило мне об Иване Федотовиче. Он был из хохлов, сухенький, тоненький старичок, весь бритый, с короткими и жидкими волосами на голове, с остреньким носом и беззубый, почему, когда он говорил, шамкал. По наружности нельзя было сказать, сколько ему лет. Долго потом мы его знали, и все он был такой же. Отец любил его за великую честность. Знакомство же с ним было старинное. Он был юрист и в это время служил в сиротском суде, где честные чиновники были за редкость. Отец ему был обязан за услугу, оказанную еще деду. Был у деда какой-то путаный процесс, а в те времена, бывало, не дай Бог начать судиться, можно было потерять все. Крючкотворы-чиновники выматывали души у судившихся, и процессы тянулись десятками лет. Дед мой и попал в такую историю. В чем она заключалась, не знаю, но сыр-бор загорелся, кажется, с того, что к деду во двор забежала бубновская курица, а Бубновы были богатые купцы и жили неподалеку от нас. Они пошли судиться, и завязалась такая каша, что дед умер, а процесс не кончился. Деду грозило разорение, возможно, что и печень у него разболелась от этой причины, следствием чего он и скончался. Вот Кравченко-то и распутал весь этот узел, процесс был выигран, и все обошлось благополучно.

Времена были глубоко монархические. Царь и власть обоготворялись, и деды наши были людьми самыми верноподданными. Проявление какого-нибудь вольнодумства было невообразимо. Помню, как отец мой, сидя за вечерним чаем, разговаривал с кем-то не то о каракозовском покушении, не то о нечаевском происшествии в Разумовском[30], взглянул на нас и сказал: «Если кто из вас пойдет по этому пути, так я лучше…» – и не договорил, а провел себе пальцем по горлу, как бы желая сказать «покончу с собой». Как мало потребовалось времени, чтобы перекувырнуть эту твердыню, казавшуюся тогда слитой из стали! Всего через 38 лет после смерти отца от царизма даже пыли не осталось.

Монастырь

Несомненно, природа моя имела большую наклонность к идиллии. Маленький, любил я ходить гулять по нашей Воронцовской улице. Там в одном доме росла верба, и ветви ее перегнулись через забор – ходили наблюдать, как развивались ее шишечки, смотря на них, ожидали весну. А еще пройдем подальше – там Ново-Спасский монастырь. В него ходили редко, но всегда производил он впечатление и поэзии, и святости. Пройдем под громадной и великолепной колокольней, а там приземистый старый собор о пяти голубых главах с золотыми звездами. Идем по чугунной звонкой лестнице на паперть. Вся она зарисована: на низких сводах по потолку родовое дерево бояр Романовых, в склепе под собором их могилы. Все думалось – святые, коль изображены в соборе. А изображено было в каждом листе этого дерева по Романову, во весь рост в соответствующих костюмах. Что-то было в связи этих могил и этого дерева, что настраивало душу высоко, благоговейно. По стенам же паперти были разные картины, но внимание привлекал Страшный суд; на нем изображался громадный змей, перевитый белой лентой, а на ней написаны были всякие грехи, между прочими – «плясание». Жуть брала от этой картины, а каждый раз, как мы попадали в монастырь, так в первую очередь я стремился взглянуть на нее.

В храм вела заделистого рисунка решетчатая дверь, весь он в золоте, образа старинные – все производило глубокое впечатление. Но действительно потрясающее впечатление производил Спаситель в темнице: была при соборе маленькая комнатка и в ней находилась статуя Спасителя в страдальческой позе, с терновым венцом на голове, кровь струилась по изможденному лицу, освещенному через маленькое оконце с железной решеткой. Через это окно и смотрели. Как заглянешь в него, так ужас тебя и охватит. Во всей России только в двух или трех монастырях и была такая штука.

Побродив по собору, выберемся на кладбище, а было там несколько замечательных памятников, а один так прямо просился в музей. На нем из бронзы, больше человеческого роста, были изображены Вера, Надежда, Любовь; памятник был работы знаменитого русского скульптора времени Александра I, Витали. Не уйду с кладбища, не полюбовавшись на него. Да и вообще задумчивая обстановка кладбища привлекала. Старые березы, пошатнувшиеся памятники близ старых стен, храм с небольшими окнами в амбразурах, кругом же крепостные стены, башни и тишина. Много поэзии в наших старых монастырях.

Покровский такого впечатления не производил, весь он был новый, однако туда приходилось при отце попадать несколько раз в год: служили панихиды, заказывались обедни. Все это совершалось торжественно, потому что отец платил хорошо, и был там положен капитал на вечное поминовение. Служба наша при отце обычно совершалась в большом соборе. Говорили, что в алтаре была колонна, в которую ударил гром (так и говорилось, что гром ударил). Я сам ее не видал, а думаю, что монахи нарочно разболтали эту штуку, чтобы святей казаться. Настоящей святости в этом монастыре было мало, братия была распущена, пьянствовала. Монастырь был страшно богат, так как хоронилось в нем богатейшее купечество.

Образ

А между тем домашняя жизнь шла своим чередом. Должно быть, увидал отец, что урастать мы от гувернанток стали, и по рекомендации Русаковых пригласил к нам в репетиторы Димитрия Николаевича Димитриева. Сперва был он и сам гимназистом, а за время, пока жил у нас, поступил в университет по юридическому факультету. Собственно, он был нашим не воспитателем, а старшим товарищем, и опять-таки – для старших братьев, а я оказался ни в тех, ни в сех. Гувернантки относились теперь целиком к сестре, а я, младший, к той компании не пристал: шел мне всего восьмой годок. Так я около Ольги Макаровой и притирался, а кроме куренья и, правда, благонравия от нее ничему научиться не мог. А так как дом у нас небольшой был, то в комнате у братьев появилась третья кровать и Димитрий Николаевич в самое короткое время получил прозвище «дядя Митяй». Впоследствии вся Москва его иначе не величала.

Парень он был длинный, как мы все, некрасивый, волоса торчали у него во все стороны, негустые, тонкие, но не подчинявшиеся прическе, а по складу своего характера он за ними и не гнался. Тем больше, что он знал, что некрасив и что ни делай – не исправить. Его особенно безобразила кожа на лице: она была красная, угреватая и вечно в волдырях и бутонах. Человек же он был жизненный, умный, всегда веселый и готовый выкинуть самый неожиданный фортель. Чем больше жили мы вместе, тем больше сближались, хотя, я все говорю, эта касается больше страших, а так как я путался в хвосте, то и я любил его, и мы были приятели. Меня он репетировал, и горькое осталось от этих занятий воспоминание.

Был праздник, с вечера я басню какую-то не вызубрил, заставил он меня зубрить ее с утра. Погода чудесная, зубрю-зубрю, а сам все в окно смотрю. Дело было весной, наши все в саду, пошли все без пальто, как в комнате были, а переход от зимнего положения всегда радует. Зубрю-зубрю – не только запомнить не могу, просто смысла не понимаю, что зубрю. Приходит раз Митяй, пришел второй – я все ни с места, пришел в третий – все то же; рассердился, поставил на колени в угол, под образ. Конечно, горе! Реву как белуга, а он ушел – где же тут что-нибудь учить? Присел я на каблуки, горюю – и пустился в горькую философию насчет печальной моей судьбы. Так ничего и не выучил до самого вечера, пропал чудный день. Это единственное наказание, какое помню. Но наказывали нас, наверное, все, да толку было мало. Нужно было что-то другое.

Вспомнив об образе, не могу пройти его молчанием. Висел он в комнате старших. Это был большой образ, пожалуй, в аршин вышиной и в три четверти шириной. Как попал он к нам в дом, никто не знал, вопрос об этом возбуждался с отцом, но и он разводил руками. Знал он только, что в доме у нас образ известен с 12-го года, а где был раньше – неизвестно. Перед образом этим горела неугасимая лампада. Отец очень его уважал и ценил за то, что весь был он в мощах. Изображал он овальный венок, в который были вплетены красные камелии, и в центре каждого цветка были мощи. Внутренняя часть венка имела белое поле или фон. В нижней части этого поля был месяц, и на нем во всю вышину венка стояла Божья Матерь в короне и с Младенцем на руках. Она была одета в хламиду темно-аквамаринового цвета, с золотыми тенями, над короной реял голубь, и выше, вне венка, виднелась фигура Бога Отца по пояс, распростершего руки над венком, а из уст Его в виде сияния расходились тонкие золотые полоски. Пространство, выходившее за пределы венка, было темно-зеленоватое с золотыми мазками. В углах располагались медальоны с мощами и миниатюрные образы святых. Свободное же место над венком и до миниатюр представляло из себя звездное небо, и тут же красовалась круглая красная луна с обычным, как и рисуют, лицом.

Исключительно тонкая работа образа, необыкновенное его содержание интересовали многих. Приезжал даже Мартынов, известный знаток русской старины. Смотрел, смотрел, но ничего сказать не мог. Сделал только предположение, что образ католического происхождения. Но какой он там ни был, для нас он был удивительно красив и ощущалась какая-то гордость, что у нас есть такой образ, какого нигде нет. Для отца же он был святыней, он не считал себя достойным обладать таким количеством мощей. После смерти матери он хотел отдать его Покровскому монастырю при условии, что образу будет дано место, соответствующее святости, но монахи отклонили предложение, так как достоверность мощей нельзя было доказать. Так, слава Богу, он у нас и остался и потом перешел к старшему брату, где был до последнего времени и, вероятно, и теперь цел, так как не было слухов, чтобы имущество его было ограблено. А поскольку зять его у большевиков на службе, то тем больше это вероятие.

Был еще у нас серебряный овальный медальон большой древности. Если его открыть, то показывался образок Божией Матери, его можно было отложить, и под ним была слюда, прикрывавшая темную массу, заключавшую в себе прямо невероятные святыни – [частицы] ризы Господней, ризы Божией Матери, древа Господня и т. д. Об этом гласила мелко награвированная надпись на обратной стороне образа. Этот медальон был у меня и теперь, конечно, погиб. Можно сомневаться в подлинности этих святынь, но у отца, верившего слепо, медальон был в большом почете. В киоте у него стояла еще стеклянная баночка, завязанная простой бумажкой. В ней находились выварки от веществ, из каких варится миро. Это была темная масса с хорошим запахом. Мы между собой говорили, что в банку запрятан кусок египетской тьмы и, если банку развязать, она выскочит и наступит опять тьма.

«Серебряный пятачок»

Чем больше пишешь, тем больше открывается горизонт таганских воспоминаний. Еще задолго до Митяя специально к Сергею Васильевичу и Мише ходил учитель. Это был Алексей Павлович Кикин. Я его не помню, знаю только, что у него была черная борода, очевидно, он занимался первоначальной подготовкой братьев к училищам. О нем сохранилось два воспоминания. Он был потомок Кикина, которого Петр Великий велел повесить. Кикин наш ненавидел Петра и ругал его всячески. Другое помню, что поглощал он невероятное количество воды. Он разом выпивал целый графин, а за сутки, сказывал отец, он выпивал больше ведра.

Архитектором у отца был Никифоров, звали его Михаил Илларионович. Я с ним почему-то был страшный приятель – как приедет, так я у него на коленях. Это был черный красивый человек с особенной походкой: идя, он как-то приседал, и это мне нравилось. Он обещал подарить мне тросточку и действительно подарил; я был ужасно доволен.

Отец начал заниматься выпиливанием рамок, кронштейнов и всяких таких штук. Такие работы тогда были в большой моде, даже Креска и та занималась этим делом. Эти работы отец производил в зимнем саду. Сад был небольшой. Прямо против двери из спальной была устроена горка, на которой стояли растения; перед горкой находился какой-то мудреный комнатный парник, отапливавшийся лампой, от которой шла копоть, воняло, и, кажется, у отца ничего не выходило.

Налево по стене стоял письменный стол нашей матери – крохотный, изящный, с решеткой кругом, на двух гнутых ножках, переходивших в подножье, расходившееся уж в четыре ножки. Между этими двумя ножками на подножье была устроена мягкая подушка для ног. Где он? – пропал бесследно. На столе стояла чернильница матери из темной бронзы: это был тюк, увязанный веревками, он открывался, и в нем была крохотная чернильница; рядом стоял моряк, он снимался и превращался в печать; на нижней его части было выгравировано «Е. Ч.».

На противоположной стене, на полках лежало много отцовских инструментов, а к стене был приделан его верстак, на котором он и работал. У нас осталась единственная его работа – рамка из какого-то очень крепкого дерева; в нее вставлен портрет матери во весь рост с отцовской надписью, если не ошибаюсь, «1866», годом моего рождения.

Помню, как, очень еще маленьким, нашел на нашей Воронцовской улице в снегу серебряный пятачок. Мне говорили, что я счастливый. То же говорили и по поводу моего красного пятна на лбу. Еще помню радость и горе по случаю красного шара. Кто-то подарил мне шар, довольно большой, я любовался его цветом – и упустил. Счастье и горе сменились чрезвычайно быстро. Помню ощущение случившегося несчастия.

«Верба»[31] бывала на дровяной площади, аккурат против дома Мякишевых. Это было очень давно. Базар тогда был еще невелик, покупка «морского жителя»[32] радовала, а манипуляции «жителя» приводили в недоумение: то книзу, то кверху, а то еще танцует. На другой день завязка ослабла, «житель» напился воды, я его вытащил, воду высосал, а резинку завязать не мог, мала была – так, к горю, игрушка и пропала. Всегда потом «жители» были недолговечны, но всегда я любил их.

Именины

Мои именины, бывающие на третий день Рождества[33], всегда собирали у нас родственников. Утром отправлялись в Покровский монастырь, служилась панихида: дед в этот день бывал тоже именинник. Служился молебен, потом возвращались домой к завтраку. К обычному времени приезжала Креска с фунтом конфет и бабушка, привозившая свой фунт карамели для всех, а другой специально для меня; бывала Вера Михайловна («кислая тетка») Челнокова[34] – тоже фунт эйнемовских. И кто бы ни приезжал – все по фунту эйнемовских конфет. Урожай бывал различный, когда фунта два-три, а доходило иногда и до десяти. Отец обыкновенно дарил рублей три-пять – деньгами. У нас эти деньги скоро исчезали, а Миша был бережлив, отдавал их отцу, и они хранились в кабинете в шифоньере, в копилке-домике.

К этой копилке у меня было особенное отношение. Она была хорошенькая, запиралась маленьким висячим замочком, а в ней лежали свертки небольшие с нашими крестильными крестами и золотыми монетами, подаренными, вероятно, «на зубок». На свертках рукой матери были надписи, кому принадлежит. Впоследствии и это добро попало к сестре. Монеты как-то выручили, и я, помню, проел их, когда жили в доме Дабо на Чистых прудах, где умер отец, на груши Бере Александр[35], тогда только что появившиеся. А что касается крестов, то сестрица уже после замужества дала мне какой-то, по году совершенно не подходящий к моему рождению. Ее часто звали крестить – то управляющий заводом, то Курочкин, и, вероятно, чтобы не тратить своих денег, пускала в оборот наши кресты. А когда я спросил – сунула, что было.

Почему-то конфеты сыпались мне больше, чем другим. Но однажды братцы подложили мне свинью. Мне очень нравились по виду буль-де-гом[36], я себе купил. А они распространили известия, что Федя любит буль-де-гом. Пришли именины, урожай был особенно удачный, но все один буль-де-гом. Настоящий град буль-де-гомный! Но каков бы ни был конфетный урожай, через один-два дня он исчезал. Я ел досыта, до отвала, помогали наши. Но ужасный буль-де-гом весь обрушился на мой бедный желудок. Я его возненавидел.

Смерть отца

Между тем смерть приближалась к отцу и его похитила [в октябре 1879 года]. Началось обсуждение, как с нами быть. Появился на сцене дядя, Иван Федорович. Он был назначен попечителем над старшими, а Курочкин – моим опекуном.

Новая жизнь начиналась в условиях очень печальных. Был сделан баланс, и по нему оказалось, что все наше состояние, за исключением движимости, выражалось в 15 000 рублей. То есть по 3000 на душу. Дядя настаивал завод продать. Он, вероятно, больше всего боялся за деньги, которые мы были ему должны. Остаться жить в нашей квартире мы не могли, она была дорога и ни к чему велика. Продолжать отцовский образ жизни было невозможно. С Екатериной Ивановной пришлось расстаться, лошади были проданы.

Была найдена квартира в особняке, разделявшемся на две части. В одной поселился Курочкин с женой и [устроена] контора с молодцами, другую часть с мезонином заняли мы. На нашу долю пришлось пять комнат: гостиная, столовая, Ленина и две для нас. У Курочкина было две комнаты. Домик был маленький, комнатки крохотные. Но обставились они очень красиво, лишнее все уехало на дачу.

Нас занимала новизна положения. Собственно, последняя тень начальства в лице отца отсутствовала. Курочкин, обращавшийся ко мне «хозяин», тоже не был лицом, имевшим власть над нами. Дяде Ивану Федоровичу до нас дела было мало. Я думаю, он и от своей семьи был в ужасе, а тут еще пять человек, о которых надо заботиться; он, конечно, заботился только о своих деньгах. Вся движимость поступила в наше распоряжение, и помню, как Сергей Васильевич, усевшись у отцовского письменного стола, вытаскивал бумаги, рвал их – и пол все больше покрывался рваной бумагой. Какой это был критик, взявший на себя производство такой экзекуции над отцовскими бумагами? Теперь думаю, что погибло там много интересного.

Елена Васильевна стала полной распорядительницей всего того, что было в знаменитой кладовой, и мы толком и не знали, куда теперь девались ее «саркофаги». Мы трое были ни в тех, ни в сех. Кому-то надо было управлять делами, а если не управлять, то приучаться к ним, чтобы со временем мог управлять. Естественно было, что бразды правления должны были попасть к Сергею Васильевичу как к старшему. Так это и было сделано. Но при жизни отца он не получил никакой подготовки и попал в совершенно несвойственную ему обстановку. Фирменные деньги находились у мальчика, которому только что минуло 19 лет. Он начал кутить. Не хватало денег, он закладывал отцовское золото – часы, дивную табакерку, что подвертывалось. Положение было совершенно ненормальное. Дядя настаивал на продаже всего дела.

Курочкин наш, привыкший к старым Челноковым как к своим властелинам, против дяди идти не решался, но в то же время чувствовал, что мы окажемся абсолютно без средств. А что делать с такой охапкой уже сильно набалованных ребят? А кроме того, дело он узнал и видел в нем «золотое дно», как выражался о нем отец. Он начал интригу через меня. Я должен был ехать к Валентину Шапошникову и просить его воспрепятствовать продаже дела. А Валентин был заинтересован в наших делах, так как мы были должны и ему. Затем он послал меня к Надежде Кондратьевне Боткиной объяснить, в чем дело, чтобы Петр Петрович принял участие в нашем деле.

Тем временем А. А. Шапошникова стала приглашать нас всех к себе, и мы нашли у них радушный прием и сверстников, и в конце концов образовался триумвират из П. П. Боткина, Валентина Шапошникова и К. К. Шапошникова, взявших наше дело, так сказать, под свой финансовый контроль. За спиной триумвирата стояла Надежда Кондратьевна, жена одного и сестра двух других.

Как только это выяснилось, так во всех банках открылись для нас кассы, и дело наше не боялось больше выданных векселей, кредит наш стал на твердую почву. Миша был отправлен на завод. Когда Миша стал говорить, что в заводском деле он ничего не понимает, Петр Петрович ему сказал: «Тебе и не нужно ничего понимать, сядь у окошка, чтобы все видели хозяина – и одного этого будет достаточно». Миша поселился в конторе завода, было ему тогда около 16 лет. Сергей Васильевич был хозяином в Москве. Делом же управлял Курочкин. Дядюшка, успокоенный за судьбу своих денег, лишь подписывал необходимые для Сиротского суда бумаги. На счастье, цены на кирпич сильно поднялись, кирпич наш оказался лучший в Москве, его не хватало. Домашний расход понизился до минимума.

Мы с Васей, конечно, шелаберничали[37], но вреда делу не причиняли, а поведение Сергея Васильевича становилось все шумней. Здоровье жены Курочкина становилось критическим, и в один летний день она умерла и лежала на столе их гостиной. Сергей Васильевич отсутствовал целый день, ничего об этом не знал. Он вернулся домой, когда настал другой день. Не желая обнаружить своего позднего возвращения, звонить он не стал, а полез в открытое окно курочкинской гостиной, где была спущена занавеска, а за занавеской стояла монахиня и читала по покойнице. Вскочив в окно, он увидал картину, о которой за минуту и не думал. Жизнь и смерть столкнулись. Сергей Васильевич моментально улепетнул, покойница осталась лежать, но монахиня вообразила, что черт пришел за ее душой, и подняла страшный крик. Выскочивший из соседней комнаты Курочкин выяснил, в чем дело, и чтение пошло дальше.

Так начинала разбираться наша жизнь. Рассказанное происшествие не образумило братца, он продолжал в том же стиле. И если бы не Курочкин, а с ним триумвират, то мы пошли бы по миру. Тогда были приняты меры к устранению старшего братца, и в январе 1881 года П. П. Боткин отправил его в ссылку в Кяхту[38] под начало Алексея Васильевича Швецова, а его место занял Миша. С тех пор дело пошло, быстро развиваясь, а мы с Васей шелаберничали. Об нас никто не думал.

Живя на заводе, Миша ознакомился, что там делается, и, приняв московское дело, получил разом общий надзор за всем делом. Он начал проводить мысль, что печь была так велика, что если приставить к ней незначительную пристройку, то она будет в состоянии работать за две. Он убедил в этом Петра Петровича и остальных, деньги нашлись, а требовалось построить для этого почти такой же комплект сараев, какой уже был. Все это осуществилось, завод пошел работать марш-маршем, тем больше, что цены росли, Москва взялась строиться, доходы увеличились больше чем вдвое, так как администрация оставалась все та же. И уж в немного лет мы вышли на чистый воздух, а через лет десять наше состояние выразилось в цифре больше чем в 200 000 и все долги были уплачены. Отцовское название «золотое дно» оправдывалось.

Всем своим благополучием мы были обязаны Курочкину. Как воспитатель он, конечно, ничего сделать не мог. Но он не дал продать завод, а не давши совершиться этому делу, он разрывался на части, чтобы не дать ему погибнуть – он закладывал свое последнее достояние, чтобы оплачивать наши долги. Не успевали его выигрышные билеты выскочить из закладной конторы, как попадали туда же. Когда же открылся Боткинский кредит, то в этом нужда миновала. Но, как это часто бывает, плохо мы, глупые мальчишки, отблагодарили этого исключительного по благородству души человека. Мы его любили, но ценить по заслугам не умели, о чем будет дальше. Все-таки этот грех главным образом лежит на душе Василия Карповича Шапошникова[39].

Тетрадь вторая

Отрочество

Дом

Дом наш, благодаря отсутствию матери и болезненному состоянию отца, был не таким домом, как Боткины, Мякишевы или Самгины. Люди на манер Самгиных, Шапошниковых придут, понюхают и уйдут. У нас не было, что называется, теплого домашнего очага, около которого всем вновь приходящим было бы уютно и тепло. На самом деле жизнь была невеселая. Отец все больше опускался, хотя мы толком не знали, в чем дело, но чувствовалось, что средства слабеют. Бывали дни, когда Курочкин, озабоченный, не знал, где взять денег для оплаты векселей. Приехал как-то дядя Иван Федорович[40], был шумный разговор, о чем – не знаю, при нем не присутствовал, но говорили громко, и мы узнали, что бриллианты матери погибли в залоге. Узнали, тоже случайно, что завод заложен – и опять потому, что проценты не из чего платить. Курочкин погнал к Валентину, заплатили, однако должны были и по закладной, и Валентину.

Отцу было нелегко, он делался все мрачней и опускался больше; опускаясь, больше сторонился нас. Мы чувствовали домашнюю тяготу, она сильнейшим образом отразилась на нас; конечно, молодость растушевывала особенно мрачные тени, в общем же жилось как бы под тяжелым гнетом. Однажды отец пришел к нам в комнату, сел – вдруг схватился за грудь, начал рвать с себя жилет, разорвал рубаху и тер грудь. На лице было видно страдание. Что это было, мы не знали, а должно быть, какой-то сердечный припадок. Как с погибающего корабля крысы бегут, так и от нас уходили люди: и Креска, и бабушка, да и неизменные «Русачихи»[41] появлялись редко. Мы оставались одни, да и между собой спайки не было. Стали, однако, умней, дружили с Екатериной Ивановной: имея громадную квартиру, искали приюта в ее комнате. Я же все больше привязывался к Курочкину, который с молодцами и бухгалтером продолжали жить, как и в Таганке, с нами. Прибежишь к Курочкину и играешь с ним в пикет[42]. Что делал Сергей Васильевич, не знаю, но на Мясницкой он уж не учился, баталии с отцом продолжались, вероятно, по случаю его шелаберничанья.