Полная версия

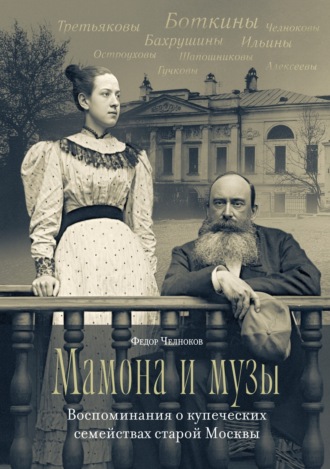

Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

Все бриллианты попали к сестре; и все еще оставалось их на крупную сумму, а у матери было их, должно быть, очень много. Бабушка рассказывала, что на один из маскарадов у Д. П. Боткина она явилась в костюме, подол которого весь был обит ее собственными бриллиантами. «И отчаянная была! – добавляла бабушка. Не боялась, что потерять могла. Когда танцевала – так вся и горела огнями». Насчет бриллиантов бабушка ничего не сказала, считая это добро фамильным, только вспомнила недобрым словом отца, что пропустил срок и детских вещей не выкупил.

Отрывками вспоминаю, как они с Марковой гоняли на тройках. Как и у Ильиных, на заднем крыльце висело полотенце, пропитанное лягушечьей икрой: люди приходили утираться этим полотенцем и это будто помогало от рожи[11]. «Так поверишь ли, – говорила она, – все полотенце-то черное стало, сколько народу им терлось». Куда девалось это чудодейственное полотенце – не знаю. Но, по словам бабушки, вся Москва того времени знала о нем – и помогало. Рассказывала она, что дедушка был поставщиком экипажей у Закревского. А Закревский был генерал-губернатор, любимец Николая I, временщик того времени. Фигура всесильная. Могу себе представить, что творилось, когда он куда-нибудь приезжал.

Деда Закревский любил и по делам ездил к нему сам и обязательно требовал, чтобы при разговоре присутствовала моя мать[12]. Она же была настоящая красавица, о чем можно судить по оставшемуся дагеротипу, относящемуся к этому времени. Уезжая, Закревский оставлял ей на булавки по 1000 рублей. Бабушка говорила об этом с удовольствием, но не думаю, чтобы мать чувствовала себя хорошо во время этих визитов и от этих подачек. Но время было такое. Многие бы желали добиться такой чести, и в словах бабушки чувствовалось, что она это и понимала как честь. Я думаю, что если бы попытаться объяснить ей, что я тут никакой чести не видел, то она, наверное, накинулась бы на меня и сказала бы: «Да ты что, в самом деле, ведь это Закревский дарил ей!» И, действительно, Закревский был всесилен и мог творить все, что вздумается. Мог без суда и следствия ссылать в Сибирь и по своему произволу миловать.

Бабушка уж выезжать и к Мякишевым[13] стала редко. Добралась как-то до нас после плащаницы. Глаза у нее почему-то раскосило, и это, должно быть, была причина ухудшения зрения. В этот раз я уговорил ее сняться – тогда мы занимались домашней фотографией, бывшей в новинку. Бабушка во всю свою жизнь ни разу не снималась, несмотря ни на какие просьбы ее родни, но тут дала себя уговорить. Снимать пришлось с магнием, фотография вышла неважно, а главное – нехорошо вышел глаз, очень заметно было, что он на боку, и я по глупости негатив уничтожил. Потом-то я себя ругал, да поздно было.

Шло время, пошло здоровье бабушки под горку. Стали пухнуть ноги, делали массаж, да уж где там – началась водянка. Слегла и довольно долго боролась она с ней, но смерть осилила, умерла бабушка. Первый, кто явился к ее праху, был Петр Николаевич Ильин[14] с мешком. Он запрятал туда знаменитый салоп и, как ворон, добывший пищу, умчался к своей супруге Марии Николаевне, которая, конечно, погнала его за ним, чтобы другие наследники не воспользовались. А наследников было пропасть: нас пятеро, Мякишевых четверо, Креска, Петр Николаевич да Морозова.

Александр Федорович вступил в исполнение душеприказчищьих обязанностей. Он оповестил родственников. Бабушку уж честь честью похоронили на Лазаревском кладбище, где хоронились все Ильины и вообще каретнорядские родственники. Наши командировали меня. А я и всегда был малый застенчивый и стеснительный. Приехав на это собрание и получив от Александра Федоровича предложение взять, что пожелаю, взял чайный сервиз, из которого чай пился только в именины, уж порядочно побитый, но все еще прекрасный как формами, так и удивительной окраской, какой потом мне и не попадалось, еще знаменитую куколку, ищущую, вероятно, и по сие время блох, и штук пять старинных чарок. Какой-то напал на меня стыд, и больше я ничего взять не мог – и сделал глупость. Куда девались потом все бесчисленные фигурки, чашки и всякие штучки? Так я никогда и не дознался и их не видал.

Через несколько времени, однако, нам были присланы еще часы, что только одну бабушку слушались, а сестре – великолепный серебряный умывальник с тазом и бархатное платье, какого на ней никогда не видал. Что получше, разобрали другие родственники, а мебель, считавшаяся уж в это время немодной, и много всякого «хлама» были свалены у Мякишевых в сарае, где, наверное, погибли зря. А за весь этот хлам через немного лет я рад был бы отдать большие деньги! Ведь в этом хламе погибли и гравюры, и гипсовые испанцы, и много такой старины, какой не найти ни за какие деньги, хоть сами по себе вещи были незначительные.

«Креска»

Самый любимый приезд Крески – [крестной], Елизаветы Михайловны Ильиной, в замужестве Мякишевой[15] – бывал весной, когда установится сухая, теплая погода. Этот приезд приносил с собой интереснейшее развлечение и занятие на целый день. С ее приездом ворота и калитки запирались наглухо, никто во двор не впускался с улицы. Отпиралась кладовая, и из таинственных саркофагов-сундуков извлекалось содержимое, выносилось во двор, развешивалось по веревкам, выколачивалось, чистилось, пересыпалось новым табаком и перцем и, взобрав свежего воздуха, «тени минувшего» опять на целый год отправлялись по своим саркофагам.

Любопытные это были дни, чего-чего не перевидаешь да и наслушаешься. Вот сундук с платьями матери, сколько их там? – целый сундук. Моды уже устаревшие, материи, каких в наше время уж не бывало – наперстки шить было можно. Вот белое платье из атласа, строчено лебяжьим пухом, в нем [мать] была на балу у Грушеньки Лепешкиной[16]. Вот с кружевами, подвенечное; к нему цветы и свечи, и газ, и кружева – все хранится и хранится по своим местам. Несут бархатное черное платье, широкое, гладкое, без отделок. В нем [мать] ездила в оперу, недавно сшитое, надевала всего два-три раза, а бархат настоящий лионский, в то время за аршин 12 рублей плачено, а материи пошло – счету нет, узенький. Такая была прочность, что сестра моя всю жизнь в торжественных случаях рядилась в этот бархат, перешивавшийся все на новый лад. Несут платья все новые: темное с полосками, белое с черными полосками. Рукава узкие, рукава греческие, с раструбами; под них поддевались рукава кружевные, широкие, чтоб из-под матерчатого выглядывали, как облако какое-то, перевязанное около кисти узенькими ленточками.

Из других сундуков появляются аксессуары: тут и кружевные накидки, и мантильи, и целые брюссельские воланы, испанские, серебряные от старости, блонды и чего-чего нет. Шали турецкие длинные, шали квадратные, самые драгоценные, с белыми середками, с середкой желтой, и бабушкина шаль тут, что на портрете изображена. Несут меха: тут и чернобурая, и бурая лисица, и банная шуба из красной лисицы; муфты, ротонды, боа, как змеи, круглые, длинные, все из соболей; отцовские шубы дорожные, громадные, из енотов, и много их – и городские, и для ходьбы, с бобрами. Шапка соболья – громадная, мы в нее рядимся, весело!

Появляется белье – батистовое шитое, строченное, – сколько глаз погублено! – уже пожелтелое, еще от Анны Григорьевны, от матери ее, все по сундукам валялось. Тут и столовое белье: одна скатерть человек на 60, с лебедями, к ней весь прибор – скатерти средние, поменьше, салфеток груды, и все с лебедями. Китайский ящик с китайской белой шалью, еще со страусовыми перьями, длинными, цветистыми, белыми – какая красота! Появляется обувь, шляпы, маскарадные костюмы. Между ними настоящее платье прабабушки времен Директории – узкое, короткое, из легкой плотной материи цвета коричневато-розоватого сомон[17], с полосками, и по ним тканым тонким рисунком в цвете, с поясом под самую грудь; декольте большое обшито шелковым тонким кружевом; рукава длинные, в обтяжку, а на плечах пуфы громадные, кисти рук в кружевах скрываются. К платью шляпа задорная, перья так и торчат пуком, а во все стороны и чулки, и обувь, и веер в два вершка величиной, черепаховый, с акварельной картинкой, по содержанию современной костюму. Тут и костюм субретки, с громадным чепцом, и ящик со стеклянными фруктами, связанными длинными гирляндами, – остаток от костюма «осень». Целая школа художественной промышленности и безумной роскоши.

Отец всего этого видеть не мог, на такой день уезжал куда-нибудь. Не вынесло бы сердце бедняги, ведь каждый клок материи, каждый башмак, перо, терзали бы его сердце воспоминаниями о потерянном счастье – исчезнувшей Леничке. Ко всему и мы относимся с благоговением, но наклонность к изящному, красивому так и тянет развернуть, посмотреть да и на себя напялить.

Был там еще зеленый железный сундук с музыкой: как его отпирать, так он звонит на весь дом – от жуликов. Знали мы, что в нем серебро лежало, а какое, сколько, не знали, [так как] сушить его не требовалось. Со временем добрались: чуть ли не битком набит был солонками в виде калачей, куличей, деревенских домиков; были кубки, бокалы, корзинки, сервиз чайный и много всякой всячины, кроме дедовского обеденного прибора. Толкового только мало было, добро больше дареное, и покупал всякий на свой вкус; были вещи и стильные. И куда все добро подевалось? Рассыпалось, чисто ветром разнесло.

Так гибло у нас наше старое русское добро, обрисовывавшее быт, вкусы, нравы. Насколько бабушка была креатурой начала XIX столетия и носила на себе отпечаток Екатерининской эпохи, настолько Креска восприняла влияния эпохи Великих реформ. Помню я ее с тех пор, как только себя помню, так как заботы о нас, хотя и поверхностно, она взяла на себя: раз в неделю приезжала к нам обедать. О ее детстве и юности знаю немного. Была у нее еще сестра родная, Людмила, и брат Сергей, дядя Сережа, как мы его звали[18]. С нашей матерью у нее большой разницы в годах не было, всего лет пять или семь. По-видимому, с ней она дружила. Сестру Людмилу очень любила, о ней рассказывала анекдот, случившийся при ее рождении.

Дед ждал во что бы то ни стало сына, а родилась дочь. Он так рассердился, что не хотел знать бедной, ни в чем не повинной девочки. Надо ее крестить, а ему дела нет. Поп спрашивает, как назвать? – как хотите, так и назовите, был ответ. Тогда поп и говорит: если отцу не мила, так пусть будет людям мила – и окрестил ее Людмилой.

Наконец дед дождался сына. Почему-то у Ильиных в родне особенно чтился преподобный Сергий. У всех старшие сыновья назывались Сергеями. Так было у Мякишевых, у Епанешниковых[19]. Епанешникова – дочь Николая Петровича Ильина[20], сестра Петра Николаевича. Муж ее был Василий Иванович, отличавшийся шишкой на лбу. У них старший сын был Сергей, Ильины назвали сына тоже Сергеем, и в нашей семье старший назывался тоже так. Чисто сговорились. Но, странное дело, все три ильинских Сергея, достигнув 18-летнего возраста, скончались[21], один наш остался цел.

Дядю Сережу, можно сказать, я почти не помню. Но хорошо помню день, когда утром рано, чего никогда не бывало, к нам приехала Креска, расстроенная, вся в слезах. Что такое? Брат скончался. Перед этим незадолго мы от излишнего баловства запустили кубиком в громадное зеркало, бывшее в комнате братьев, и его разбили. М. Ф., ворча на нас, сказала: «Теперь кто-нибудь умрет». И правда, через несколько дней умер молодой, прекрасный, подававший большие надежды юноша, которого все в доме на руках носили. Для Ильиных удар был ужасный. Гордость матери, надежда отца, друг сестры – все с ним погибло, он был единственный. Перед тем незадолго, достигнув 14–15 лет, умерла Людмила, осталась одна Креска. Она впоследствии в честь сестры окрестила свою единственную дочь Людмилой. Приезд к нам огорченной тетки доставил нам, ребятам, великое удовольствие. Мы ее любили. Приехала она не на один день, а надолго, мы радовались.

В отношении покойников тетушка была особенный человек: она боялась их так, что по случаю смерти любимого брата покинула дом и не возвращалась туда до тех пор, пока жилище его не было отделано заново так, чтобы ничто ей его не напоминало. Первым покойником, которого она увидала, был ее муж, умерший, когда ей было порядочно за 50 лет, а потом видела мать и больше во всю жизнь никого. Живых существ она не выносила – ни птиц, ни собак. С лошадьми примирялась, как с неизбежным злом. Особенно не любила собак, при виде которых поднимала руки вверх и кричала чуть не до слез.

C замужеством у нее вышел страшный карамболь[22]. Должно быть, на роду у нее написано было влюбляться в родственников. Вышел пламенный роман с братом ее матери, Валентином Кондратьевичем Шапошниковым[23]. Они друг в друга влюбились безнадежно, однако хотели надуть судьбу. Зная, что родители благословения не дадут, сговорились сыграть свадьбу в Питере, куда тетенька под благовидным предлогом и укатила, но вдруг открылся заговор отцу. Он помчался к Филарету, послали в Питер телеграмму: «Не венчать!» Филарет, митрополит, был гроза всех попов, моментально в Питере дело было обнаружено, и свадьба в самый последний момент была нарушена. Думается, это обстоятельство на всю жизнь наложило некоторую холодность на отношения между дочерью и отцом ее. Всю жизнь она носила траурное черное кольцо с дивным бриллиантом, подарок Валентина.

Долго держался Валентин и женился, когда был совершенно седым и с сильнейшей «пляской святого Витта»[24], на дочери Епанешникова, Елизавете Васильевне[25]. Не впрок старику пошла поздняя женитьба. Красавица Елизавета Васильевна пустилась во все тяжкие, посыпались Валентиновы денежки, как горох, и ребята тоже посыпались, только все на разные лица, сходства ни с отцом, ни между собой ни у кого не было[26].

«Креска», достигнув 38 лет, вышла замуж за 24-летнего Федора Александровича Мякишева[27]. Было то так. Свадьба состоялась в феврале 1880 года, а дед умер 1 апреля[28]. Он их благословлял образом, ничего не понимая, – за него образ-то придерживала все та же бабушка. А понимай он, что делал, не бывать бы этой свадьбы. Жених и невеста [не то] были двоюродные, не то она ему приходилась теткой – родство кровное да еще такая разница лет! Долго длился этот роман и все не мог разрешиться из-за его упрямства. А когда он лишился всякого смысла, тогда уж дело оборудовали.

Отцу нужен был женский глаз в дому, он был рад ей; у нее была уж испытанная дружба с ним, да и мы с заботами об нас были ей нужны; мы заполняли ее время и отвлекали от собственной несложившейся жизни. Она была большая и толковая франтиха. Когда приезжала к нам, только и толку бывало, что о модах; отец был человек со вкусом, она поверяла ему свои туалетные предположения, вертелась перед ним, показывая свои обновки, он критиковал их. Она занималась и нашими туалетами, но не скажу, чтобы сестра Леничка бывала хорошо одета, может быть, потому что шилось нам все дома. Заботы о приискании гувернанток были на ней; если это было неудачно, то не ее вина.

Нас было пять сорванцов, почти без высшего начальства. Отца, как я уж писал, мы почти никогда не видали, а она бывала не чаще чем в неделю раз. А тут еще безграничная любовь отца к дочке. Стоило ей сказать отцу слово, и гувернантки летели из дома. Мы это чувствовали и пользовались. Один был случай, ошеломивший даже нас, привыкших к таким переменам. Была нанята гувернантка с тем, что она переезжает к нам со своей мебелью. Переехала она к нам часам к четырем, а Леничка жила с ними в одной комнате. У нее были излюбленные кошки, которых она тискала и мяла как хотела, кошки становились как бы без костей, так она их вымучивала, чтобы не сказать дрессировала, укладывала их во всевозможные позы – одни ноги направо, другие налево. Кошки ее любили и не царапались. Одна из этих чудо-кошек всегда спала с ней. Пришло время ложиться спать, и новая гувернантка запротестовала, повернула разом больно круто, схватила кошку и вышвырнула из комнаты. Сестрица была ошеломлена таким невиданным поступком и бросилась к отцу с ревом и жалобами. Отец, как с ним часто бывало, сорвался, прилетел к ним в комнату и произнес только одно слово – «вон!» – указуя перстом на дверь. Была заложена лошадь в телегу, другая в пролетку, через 20 минут и вещи, и гувернантка уж удалялись со двора; торжествующая сестрица мяла кошку, мы за дверью торжествовали. Вереницы этих беспомощных особ проходили перед нами. Были блондинки, были брюнетки, были певицы, были кокетки. Всяких было, но не нашлось такой, которая забрала бы нас в руки. В большинстве случаев они были институтки, и их институтское воспитание никуда не годилось в такой шайке безначальных баловников. Как дети мы были неплохие, отцовское наследство только сказывалось в нас. Ольга Макарова лучше всех поняла нас, придумав характерное прозвище: «горячие печенки».

А самое замечательное, что Креска дожила до глубокой старости и, возможно, она еще и теперь здравствует, имея больше 80 лет. Но дожив до таких лет, переплыв через значительные и часто очень тяжелые житейские невзгоды, она осталась все так же молода душой. Так же кричала «ура», когда били немцев, так же плакала, когда ее патриотическое чувство страдало от поражений. Ее можно назвать патриоткой чистой воды. Будучи русской, она любила Россию всеми фибрами души, Россия для нее было все, Россия была ее честолюбием. Кабы все были, как она, не то было бы на Руси! Монархия – не монархия, давай так, чтобы было лучше; за то и Александра любила, что большие надежды подавал, а когда запнулись эти надежды, осторожно критиковала; а при понятном движении Александра III ругала всех и вся, а в то же время бывала в неистовом восторге, если узнает что-нибудь на манер того, как Александр Бисмарку стол вдребезги кулаком расшиб. Хотелось ей видеть Россию сильной, с Константинополем; от речи Алексеева после закладки Черноморского флота, сказавшего царю, что крепнет надежда наша на то, что воссияет Крест на Софии, ревела, хоть [потом] «курс наш полетел», а в Европе поднялась тревога.

Любила она музыку, понимала ее и хорошо сама играла на рояле. Концерты Рубинштейна приводили ее в неистовство, она плакала, и хлопала, и ногами топотала, сидя где-нибудь на галерке, что «по-ильински» и «[по-]боткински» было недопустимо. А ей было все равно, бабушкиного «салопного тщеславия» у нее не было, а была у нее любовь к музыке, гордость этой музыкой и, наверное, было у нее такое чувство: «На-тка, Европа, такой у тебя нет!» Прочтут, пожалуй, наши умники мои строки и скажут: «Квасной патриотизм». А какому же ему и следовало быть? С «шампанским патриотизмом» дошли теперь до состояния – хуже татарщины. Я думаю, если б французы пожелали отдать на беженцев одни проценты за деньги, что пропиты были на шампанском за последние десять лет царствования Николая, то свободно хватило бы прокормить беженцев с полгода, а пожалуй, и целый [год]. «Нет, – говорят, – нам и самим жрать нечего. Ступайте под расстрел к большевикам или в Бразилию в рабство и к желтой лихорадке в гости».

Портрет

В комнате братьев на стене рядом висели портреты дедушки, Федора Никифоровича, и бабушки, Прасковьи Ивановны[29]. Были портреты довольно большие, в золотых рамах. Деда мы любили, а к бабушке относились без уважения, за что-то ее не любили и в конце концов избрали ее [портрет] мишенью при стрельбе из луков, которые сами себе и устраивали. Собственно, «бабушке» от наших луков большой опасности не было: луки делались из тонких палок, а вместо тетивы употреблялась простая бечевка. При таких условиях прорвать полотно было трудно, главным же нашим желанием было угодить ей в глаз. Но так как все на свете усовершенствуется, то и лук наш был однажды сделан из сучка любимого дуба, натянута здоровая веревка, о «бабушке» в это время не думалось, она уж привыкла к нашим покушениям, не прорывалась, а мы тоже привыкли думать, что она терпелива. Одним из первых выстрелов стрела угодила ей в горло и повисла. Мы струсили, бросились к портрету, стрелу стянули, а на месте ее зазияла в горле у «бабушки» порядочная рана. В испуге кое-как постарались выровнять бока раны – и стало не особенно заметно. Происшествие обошлось безнаказанно, но мы спохватились и свои нападки на «бабушку» бросили.

Прошло время, дом был продан, часть обстановки поехала на новую квартиру, а хлам отправлен на дачу, в то число попали и портреты. Они висели там в гостиной и оставались на месте до смерти отца. Деда мы любили, и брат мой, Миша, взял его портрет в Москву, где он был умыт и вычищен, покрыт новым лаком и получил новую раму, а бедная «бабушка» осталась на даче, оторванная от супруга, и наконец исчезла, вероятно, попав на чердак. Шли годы, мы и забыли, что была у нас бабушка; в 1900 году завод и дачи были проданы заграничной компании. Хорошую мебель мы постепенно вывозили, а какую считали неважной, так и оставили там, а об чердаках никто и не подумал.

Опять шло время, был я женат, любил по воскресеньям бывать на Сухаревке. Иду однажды и вдруг вижу: в лавчонке на гвоздике, в скверной раме, висит портрет. Я так и остолбенел: да никак это бабушка? Глазам не верю, присматриваюсь – она. Сделав равнодушный вид, подхожу и спрашиваю: «Что стоит?» А лавочник знал меня и говорит: «На что вам такая рожа?» Я было опешил, но спохватился и говорю: «Ставим любительский спектакль, будем играть из Островского, так такой купеческий портрет нам для обстановки пригодится». – «Если так, лучше не найти, – говорит лавочник, – цена же по этакому случаю пять рублей». Я – торговаться, чтобы не показать своей радости, дал трешник, наконец сторговались, и я в некотором волнении возвращаюсь домой. Зову жену, кричу: «Смотри, что я купил – бабушку!», а она: «Да ты почем это узнал? На что нам Бог знает чей портрет?» Долго пришлось ее убеждать, но она относилась недоверчиво.

Вдруг я разглядел дыру в горле – и мне все стало ясно. Кому-то пришла охота почистить мытищинские чердаки, и «бабушка» наша увидала опять свет Божий. Одно было удивительно – что вернулась она опять домой. Я заказал хорошую раму и устроил ее в своем кабинете. Долго жена моя не могла примириться с ней, но кроткий вид бабушки ее победил наконец. Прошло еще несколько лет, приехал ко мне реставратор эрмитажных картин Д. Ф. Богословский, я просил его избавить «бабушку» от старинной раны, что он с удовольствием и сделал, так как нашел портрет работы высокого мастера. Наконец-то бабушка попала в почет, с портрета была снята крупная фотография, а один экземпляр включен в альбом портретов Третьяковской галлереи с объяснением, чей портрет. История поучительная, но как она разыграется дальше – это вопрос, так как портрет этот вместе со всем моим имуществом попал в лапы большевиков и вероятно, что после кратковременного счастливого периода попал в условия неблагоприятные. Как схожа история этого портрета с моей!

Чашка

Несмотря на такое варварское отношение к бабушкиному портрету, у нас всех было чувство, мерившее красоту вещей. Даже между двумя портретами мы разобрались – один любили, другой нет. Но тут были личности, ценность самих портретов роли не играла, да и вообще, время такое было. Не мы одни были варварами. Сами антиквары говорили мне, что приблизительно в это время сами топили печи мебелью красного дерева. Некуда было девать. Дворянство, сильно пострадавшее при отмене крепостного права, разорялось и выбрасывало на рынок свое излишнее движимое имущество, а входившая в силу буржуазия обставляла свои жилища мебелью новой. В красном дереве выработался строгий и часто громоздкий стиль империи. Буржуазия, не обладая тонким вкусом дворянства, требовала чего-то нового, игривого, легкого, и с появлением в Москве фирмы Шмидта вошел в моду хоть и не новый, но обновленный стиль Людовика XV. В это время женился отец, и Шмидт, обставляя ему дом, тоже наполнил его такой мебелью, старая же вся была убрана в специальную кладовую. Туда же попал и дедовский секретер, мы его знали и любили, и никогда не посягали на его целость. То же было и с фарфором.

Были еще в старом шкафу удивительные графины старинного богемского хрусталя светло-зеленого цвета, с насечкой или инкрустацией – не знаю, как назвать, – из серебра и золота. Они попали к Сергею Васильевичу, и как я ни старался потом выручить их от него, так и не удалось. Мне же из этого добра досталась всего одна чашка, не привлекавшая никого. Это была чашка отца, которую он всегда употреблял. Она была большая, синего кобальта, с большим медальоном из цветов и золотым орнаментом. Не знаю, сколько лет употреблял ее отец, но почти все золото с нее стерлось, в одном месте она была ушиблена и в общем имела вид очень непрезентабельный. Отец же к ней привык и никакой другой знать не хотел.

Однажды случилось несчастие. У отца в гостях был его приятель, некто Иван Федотович Кравченко. Для чего-то ему потребовалось блюдечко от этой чашки, он взял его, а оно и выскользни да на пол – и разбилось. Он ужасно был смущен и огорчен. Отец же совершенно был выбит из позиции: он и не воображал, что когда-нибудь чашка разобьется. Чай он часто пил с блюдечка. Положение стало трагическим: отец мог умереть от жажды, так как другого сосуда не допускал. Скоро потом приходит Иван Федотович и приносит чашку императорского завода с маркой «А II». Но она была совсем другого фасона: это была скорей кружка с крышкой и на большом блюдечке, белая и с золотым рисунком. Отец взглянул на чашку, поблагодарил Кравченко, взял блюдечко, а кружку отдал обратно. И опять начал пить чай из своей чашки с другим блюдцем.