Полная версия

Любовные и другие приключения Джакомо Казановы, рассказанные им самим

На следующий день после приезда в Фонтенбло я отправился один ко двору и видел Людовика XV, сего прекрасного короля, шествовавшего к мессе во главе королевской фамилии, и всех придворных дам, столь же поразивших меня своим безобразием, сколь дамы туринского двора – красотою. Однако среди сих страшилищ я был привлечен видом одной истинной красавицы и спросил ее имя. Это, ответствовали мне, мадам де Брионн, у которой благоразумие превосходит телесные прелести и которая не подает ни малейшего предлога ни злословию, ни даже измышлениям на свой счет.

– Может быть, сие проистекает от ее скрытности?

– Ах, сударь, при дворе знают всё!

Я прогуливался в одиночестве по внутренним апартаментам, как вдруг увидел дюжину дурнушек, которые скорее бежали, чем шли, и с такою неловкостию, что казалось, они вот-вот расшибутся носом об пол. Любопытство побудило меня спросить у проходившего мимо человека, почему у них такая странная походка.

– Они вышли от королевы, а походка у них такова из-за шестидюймовых[69] каблуков, и им приходится подгибать колени, чтобы не разбить себе нос.

– Но почему же не надевать туфли с меньшими каблуками?

– Такова мода.

Я наудачу вошел в какую-то галерею и увидел проходившего короля, который опирался на оба плеча г-на д’Аржансона. О, раболепство! Возможно ли одному человеку переносить таковое ярмо, а другому почитать себя настолько выше прочих, дабы не стесняться подобными жестами?

У Людовика XV голова была величайшей красоты, и грация его не уступала величавости. Ни один художник не сумел передать выражение лица сего великолепного монарха, когда он с благосклонностию оборачивался к кому-нибудь. Красота и обходительность рождали прежде всего любовь к нему. Я увидел в нем непревзойденную величественность, отсутствие коей столь поразило меня в сардинском короле. Полагаю, что мадам де Помпадур не избежала влюбленности в его прекрасное лицо, когда домогалась монарших милостей.

Затем я попал в великолепную залу, где собралась дюжина придворных вокруг большого стола, на котором, однако, было сервировано лишь одно место.

– Для кого предназначен сей куверт?[70]

– Для королевы. А вот и она.

Я увидел королеву Франции: без румян, просто одетую, в большой шляпе и вообще какого-то старушечьего вида, с выражением набожности на лице. Она подошла к столу, милостиво поблагодарила двух монахинь, принесших тарелку с маслом, и села, а все придворные образовали полукруг шагах в десяти от стола. Я встал около них, следуя примеру почтительного молчания.

Ее Величество приступила к еде, ни на кого не глядя и не поднимая глаз от тарелки. Когда одно из блюд пришлось ей по вкусу, она посмотрела по очереди на всех присутствовавших, как бы выбирая, кому из них сообщить о полученном удовольствии. Наконец она произнесла:

– Господин де Лёвендаль!

При этом имени выступил великолепный мужчина и с поклоном сказал:

– Мадам?

– Мне кажется, что это не рагу, а куриное фрикасе[71].

– Я совершенно с вами согласен, мадам.

После сего ответа, изреченного наисерьезнейшим тоном, маршал, попятившись, встал на свое место. Королева закончила обед, не произнеся больше ни слова, и удалилась к себе точно таким же манером, как и пришла. Я подумал, что, если королева Франции всегда так обедает, мне не хотелось бы составлять ей компанию.

Я почитал себя счастливым видеть славного покорителя Берг-оп-Зома, но мне было больно, что сей великий человек принужден рассуждать о курином фрикасе с такой же серьезностью, каковая уместна лишь при вынесении смертного приговора.

* * *Мадемуазель Квинсон, юная особа, дочь моей квартирной хозяйки, часто приходила ко мне, когда ее совсем не звали. Не надобно было долгого времени, дабы понять, что она влюблена в меня. Я заслуживал бы только осмеяния, отнесясь с холодностью к сей пикантной брюнетке, обладавшей чарующим голосом.

Первые четыре или пять месяцев ничего, кроме детских шалостей, между нами не было; но однажды я возвратился ночью и увидел, что она глубоко спит на моей постели. Я не посчитал необходимым будить ее, разделся и лег рядом. Ушла она лишь на утренней заре.

Не прошло после этого и трех часов, как явилась какая-то модистка[72] с прелестной дочерью и стала приглашать меня к завтраку. Девица была вполне достойна такового предложения, но я нуждался в отдыхе и, поговорив с ними не более часа, выпроводил их. Уходя, они встретили мадам Квинсон, которая пришла со своей дочерью убрать мою постель. Я надел халат и сел за бумаги.

– Ах, подлые мошенницы! – воскликнула вдруг мамаша.

– Что с вами, мадам?

– Все очень просто, сударь: простыни совсем испорчены.

– Очень жаль, любезная, значит, надобно переменить их, и дело с концом.

– Пусть только явятся еще хоть раз, я им покажу.

Она ушла, бормоча угрозы. Мы остались наедине с Мими, и я стал упрекать ее в неосторожности. Она же со смехом отвечала мне, что сам Амур послал этих женщин на помощь невинности. С сего дня Мими ничем уже не стеснялась и приходила ко мне в постель, как только у нее возникало к тому желание, если, конечно, я не отправлял ее обратно. Но месяца через четыре красавица моя объявила, что тайна наша скоро раскроется.

– Мне это весьма неприятно, – ответствовал я, – но тут ничего не поделаешь.

– Надобно что-то придумать.

– Тогда подумай.

– О чем ты хочешь, чтобы я думала? Будь все как будет.

К шестому месяцу округлость ее обозначилась настолько, что мать уже не могла ни в чем сомневаться и, придя в ярость, побоями заставила девицу объявить отца. Мими назвала меня, и, может быть, не солгала.

Обогатившись сим признанием, мадам Квинсон как разъяренная фурия прибежала ко мне и, бросившись на стул, едва отдышавшись, обрушила на меня поток ругательств, кои завершились требованием, чтобы я женился на ее дочери. Не имея ни малейшего желания длить сию сцену, я объявил ей, что в Италии у меня осталась жена.

– Тогда зачем вы сделали ребенка моей дочери?

– Уверяю вас, у меня не было такового намерения. И кто вам сказал, что это именно я?

– Она сама, сударь, и совершенно в том уверена.

– Примите мои поздравления, но сам я, сударыня, готов поклясться, что никак не может быть таковой уверенности.

– Ну и что?

– А ничего. Если она беременна, значит родит ребенка.

Мадам спустилась к себе, изливая проклятия и угрозы, а на другой день меня призвали к полицейскому комиссару квартала. Явившись, я увидел Квинсон, вооруженную всеми своими калибрами. Комиссар после принятых во всяком крючкотворстве предварительных вопросов спросил, признаю ли я, что нанес девице Квинсон ущерб, на который жалуется мать ее, здесь присутствующая.

– Господин комиссар, соблаговолите записать слово в слово то, что я имею сказать.

– Хорошо.

– Я не принес никакого вреда Мими, дочери жалобщицы, и советую ей обратиться к самой девице, которая всегда питала ко мне столь же дружеские чувства, как и я к ней.

– Она утверждает, будто беременна от вас.

– Сие вполне возможно, но в том нет никакой уверенности.

– Она говорит, что это несомнительно, поелику не имела дел ни с одним мужчиной, кроме вас.

– Касательно сего мужчина может быть уверен только в своей собственной жене.

– Чем вы соблазнили ее?

– Ничем. Напротив, она соблазнила меня, так как я весьма податлив к хорошеньким женщинам.

– Была ли она нетронутой?

– Меня это никогда не интересовало, сударь, и я не могу ответить на ваш вопрос.

– Ее мать требует удовлетворения, и закон признаёт вас виновным.

– Я не обязан никаким удовлетворением матери, а что касается закона, я подчинюсь ему, когда мне покажут его и объяснят, чем он был нарушен.

– Сие вам уже доказано. Разве человек, сделавший ребенка честной девице в доме, где он имеет жительство, не нарушает законы общества?

– Я согласился бы, если бы мать ее была обманута; но когда сама она посылала свою дочь к молодому мужчине, не лучше ли ей смириться с теми случайностями, каковые могут из сего проистечь?

– Она посылала ее к вам для услужения.

– Ну так и я прислуживал ей, как она мне, так что пусть присылает дочь свою сегодня вечером, и, ежели Мими будет согласна, я услужу ей как могу лучше, но безо всякого насилия и в той самой комнате, за которую я неукоснительно отдаю деньги.

– Можете говорить все, что вам угодно, но придется платить возмещение.

– Я говорю только то, что почитаю справедливым, и ничего не заплачу, ибо не может быть возмещения там, где нет нарушения закона. Если меня признают виновным, я буду жаловаться до последней возможности, пока не добьюсь своего. Каков бы я ни был, во мне нет таковой тупости и неблагородства, чтобы отказать хорошенькой женщине, которая сама приходит ко мне, и тем более с согласия своей матери, в чем я нимало не сомневаюсь.

Подписав протокол и не забыв сначала прочесть оный, я удалился. На следующий день меня призвал лейтенант полиции и после моих объяснений, равно как и слов моих жалобщиц, отпустил с миром, а судебные издержки присудил матери. Впрочем, я не устоял перед слезами Мими и дал денег на ее роды. Она произвела на свет мальчика, которого для блага нации отдали в воспитательный дом. В скором времени Мими сбежала от матери и стала выступать на подмостках театра Св. Лаврентия. Ее никто не знал, но она без труда сыскала себе любовника, притворившись девственницей. На мой вкус, она была отменно красива.

* * *Я был со своим другом Патю на Лаврентьевской ярмарке, когда у него явилось желание отправиться ужинать к некой фламандской актрисе по имени Морфи, и он пригласил меня составить ему компанию.

Сама девица не соблазняла меня, но разве отказывают другу? Я согласился. После ужина в обществе сей красавицы Патю захотелось остаться на ночь и провести ее с большей приятностью, чем вечер. Не желая уезжать один, я попросил канапе, намереваясь спокойно скоротать время до утра.

У Морфи была сестра, маленькая замарашка, которая сказала, что, если я согласен дать ей монетку, она уступит мне свою постель. Я согласился, и девчонка свела меня в тесную комнатушку, где на голых досках лежал матрас.

– И ты называешь это кроватью?

– У меня нет ничего другого, сударь.

– Такая постель мне не нужна, и ты не получишь свою монетку.

– А вы хотели спать раздевшись?

– Конечно.

– Но ведь у нас нет простынь.

– Значит, ты ложишься одетой?

– Совсем нет.

– Ну ладно, ложись как обычно, и получишь свою монету.

– За что же?

– Я хочу посмотреть на тебя.

– Но вы ничего мне не сделаете?

– Совершенно ничего.

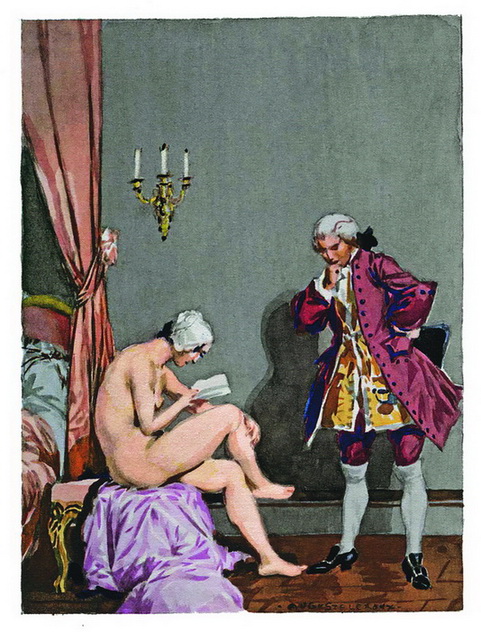

Она ложится на этот жалкий матрас, закрывшись истрепанным покрывалом, и я уже не вижу убогого тряпья, а только одно тело непередаваемой красоты. Мне хотелось видеть его все целиком, но она стала сопротивляться, и только шестифранковая монета сделала ее послушной. Я обнаружил лишь один недостаток – ни малейшего понятия опрятности – и принялся мыть ее собственными руками.

Позвольте, любезный читатель, предполагать у вас простое и естественное представление: занятие, которое я описываю, неотделимо от другого желания, и, к счастью, малютка Морфи оказалась расположенной предоставить мне полную свободу, за исключением единственной вещи, впрочем совершенно не заботившей меня. Она предупредила, что не позволит этого, так как, по мнению ее сестры, это стоит двадцать пять луидоров[73]. Я ответил, что мы поторгуемся по такому важному делу в следующий раз. Успокоившись, она предоставила мне все остальное, и я обнаружил весьма развитые способности.

Маленькая Элен неукоснительно отдала полученные шесть франков сестре и рассказала, каким образом заработала их. Когда я уходил, она подошла и шепнула, что ей нужны деньги и, если я захочу, можно немного уступить. Это развеселило меня, и я обещал зайти на следующий день. Патю не поверил моему рассказу, и, желая доказать свою правоту, я настоял, чтобы он тоже посмотрел на Элен. Приятель мой согласился, что резец самого Праксителя не смог бы превзойти подобное совершенство.

Вечером следующего дня я пришел к ней и, поскольку мы никак не могли сторговаться, условился с ее сестрой, что каждый раз буду отдавать двенадцать франков за то, чтобы оставаться с нею наедине. До тех пор, пока у меня не явится желание заплатить шестьсот. Цена, конечно, была чрезмерная, но Морфи недаром принадлежала к греческой расе и не затрудняла себя излишней щепетильностью. У меня же не возникало ни малейшего желания расставаться с запрашиваемой суммой, поскольку я не испытывал потребности получить сам предмет, оценивавшийся столь высоко. Я и так имел все то, чего мне хотелось.

Старшая сестра считала меня одураченным, ведь за два месяца я истратил триста франков. Вероятно, она приписывала мою сдержанность обыкновенной жадности.

Я пожелал иметь изображение сего великолепного тела, и один немец-живописец за шесть луидоров бесподобно запечатлел его. Он избрал для натуры весьма пикантную позу – она лежала животом вниз, опираясь руками и грудью на подушку и повернув голову в три четверти. Искусный художник столь изысканно обрисовал ее нижнюю часть, что не оставалось желать ничего лучшего.

Но кто может предугадать тайные пути Провидения! Патю захотелось иметь копию портрета, я не мог отказать ему, и этим делом занялся тот же мастер. Однажды, когда художника пригласили в Версаль, он среди других работ показал и сию очаровательную миниатюру. Она так понравилась г-ну де Сен-Квинтену, что он незамедлительно отправился с нею к королю. Его христианнейшее Величество, будучи великим ценителем, пожелал собственными глазами убедиться в достоверности портрета.

По обыкновению, дело было поручено тому же г-ну де Сен-Квинтену, сему услужливому наперснику короля. Он справился у художника, возможно ли доставить оригинал в Версаль, и тот, полагая это вполне вероятным, взялся все разузнать.

С этим предложением немец явился прямо ко мне, и я незамедлительно сообщил о нем старшей сестре, которая, естественно, пришла в совершенный восторг. Она принялась отмывать малютку и дня через два или три, нарядив как полагается, повезла в сопровождении художника испытать фортуну. Камердинер королевского министра удовольствий уже получил все необходимые распоряжения и проводил дам в один из павильонов парка. Художник же остался ждать на постоялом дворе, чем кончатся испытания. Через полчаса в павильон вошел король, спросил у юной Морфи, действительно ли она гречанка, и, вынув из кармана портрет, внимательно рассматривал девицу.

Потом он сел, взял малютку на колени, удостоверившись своей августейшей рукой, что цветок еще не сорван, поцеловал ее. Морфи внимательно смотрела на своего повелителя и улыбалась.

– Почему ты смеешься?

– А вы как две капли воды похожи на шестифранковое экю.

Ее наивность развеселила монарха, и он спросил, хочет ли она остаться в Версале.

– Это зависит от моей сестры.

Сестра, конечно, поспешила уверить короля, что даже мечтать не смеет о таком счастье. Монарх удалился, снова заперев их. Через четверть часа опять пришел Сен-Квинтен и отвел младшую Морфи в отдельные апартаменты, поручив заботам некоей женщины, а сестра возвратилась на постоялый двор. Художник получил пятьдесят луидоров, старшая Морфи – ничего, у нее только взяли адрес. Зато на следующий день ей прислали тысячу. Честный немец отдал мне двадцать пять луидоров в возмещение пропавшего портрета и обещал снять копию с оригинала Патю и, кроме того, рисовать для меня бесплатно всех женщин по моему желанию.

Юная Морфи пришлась монарху по вкусу не столько из-за редчайшей красоты, сколько благодаря своей наивности и неопытности. Он поместил ее в знаменитый Олений парк, который был истинным гаремом сего сладострастного короля и куда никого, кроме представленных королю дам, не допускали. Через год Морфи разрешилась сыном, исчезнувшим, как и многие другие, неизвестно куда – при жизни королевы Марии о судьбе побочных детей Людовика XV никто ничего не знал.

По прошествии трех лет Морфи получила отставку, но, отсылая ее, король подарил четыреста тысяч франков, которые она принесла в виде приданого одному бретонскому офицеру.

Злая шутка мадам де Валентинуа, свояченицы князя Монако, явилась причиной опалы прелестной Морфи. Сия весьма известная в Париже дама подговорила эту молодую особу, якобы для увеселения короля, спросить его, как он обходится со своей старой женой. Слишком простодушная, чтобы заподозрить ловушку, она сделала монарху сей непристойный вопрос. Оскорбленный Людовик XV испепелил ее гневным взглядом и вопросил: «Несчастная, кто подучил тебя?»

Бедная Морфи, почти уже неживая, бросилась перед ним на колени и во всем призналась.

С тех пор она уже не видела короля, а графиня Валентинуа появилась при дворе лишь через два года. Сей государь, прекрасно чувствовавший все грехи свои как супруга, никогда не допускал ни малейшего непочтения к королеве.

Французы, несомненно, самый рассудительный народ в Европе, а может, и во всем свете, но сие ничуть не мешает тому, что в Париже обман и шарлатанство более всего могут рассчитывать на успех. Когда плутовство открывается, над ним смеются, но тем временем новый проходимец набивает себе кошелек, пока его не выведут на чистую воду. Это неоспоримое свидетельство владычества моды над сим любезным, ловким и вертопрашным народом. Достаточно поразить его чем-нибудь, и сколько бы сие ни было невероятно, толпа готова верить, ибо каждый боится, сказав «это невозможно», прослыть глупцом. Во Франции только физики понимают, что между силой и действием лежит бесконечность, хотя в Италии сия аксиома известна каждому. Но я не хочу этим сказать, что итальянцы умнее французов.

XI

Возвращение в Венецию

1753 годВ середине августа я вместе с братом уехал из Парижа. Два года жил я в этом великом городе, где у меня было множество удовольствий и никаких неприятностей, кроме того, что иногда недоставало денег. Через Мец, Майнц и Франкфурт приехали мы к концу месяца в Дрезден. Матушка была счастлива видеть нас и изъявляла нам наинежнейшие чувства. Брат мой провел в этом красивом городе четыре года, неустанно упражняясь в своем искусстве и копируя батальные картины великих мастеров, собранные в знаменитой галерее.

Жизнь, которую я вел до конца карнавала 1753 года, не представляла собой ничего необычного. Чтобы сделать удовольствие комедиантам, и особливо моей матушке, сочинил я комедию для двух арлекинов в виде пародии на «Братьев-врагов» Расина[74]. Король много смеялся комическим несуразностям моей пьесы, и я получил великолепный подарок от сего блистательного и щедрого монарха. Знаменитый граф Брюль всеми силами помогал ему тратить деньги. В скором времени я уехал из Дрездена, оставив там любезную мою матушку, брата, а также сестру, вышедшую замуж за придворного клавесиниста, который скончался два года назад.

Пребывание мое в Дрездене ознаменовалось любовным сувениром, от коего, как и во всех других подобных случаях, я избавился шестинедельным постом. Сколь то ни странно, но бóльшую часть моей жизни я посвятил тому, что стремился заполучить себе сию болезнь и, достигнув сего, прилагал усилия к исцелению. И в том и в другом я был весьма успешен. А сегодня, пользуясь касательно этого вожделенным здравием, я печалюсь от невозможности снова получить сей недуг. Вопреки моим желаниям принуждает меня к этому старость, сия жестокая и неизбежная хворь. Болезнь эта, которую мы, итальянцы, по невежеству называем французской, хотя могли бы сами претендовать на честь первыми завести ее у себя, не сокращает жизнь, а лишь оставляет неизгладимые знаки своего пребывания. Сии шрамы, будучи плодами наслаждений, может быть и не столь почтенные, как полученные в марсовых баталиях, никогда не должны служить предметом сожалений.

В Дрездене я имел возможность часто видеть короля, который был чрезвычайно привязан к своему министру графу Брюлю, поелику сей фаворит обладал двойным секретом – быть еще более расточительным, нежели сам король, и исполнять любые его желания.

Совершенно напрасно говорят, что граф Брюль погубил Саксонию, он оставался лишь усердным исполнителем желаний своего государя. Оставшиеся после него в бедности дети достаточно обеляют память отца.

Дрезден имел тогда самый блестящий двор изо всех столиц Европы. Там процветали искусства, но совершенно не было галантности, ибо таковой не отличался сам король Август, да и саксонцы по натуре своей отнюдь к сему не склонны, пока государь не подаст им в том примера.

* * *Простившись со всеми моими приятелями и приятельницами, я выехал наконец из Вены в почтовой карете и на четвертый день ночевал в Триесте.

Под Вознесение я был уже в Венеции и имел счастие после трех лет разлуки обнять моего обожаемого благодетеля синьора Брагадино и двух его неразлучных друзей, которые с радостию увидели меня в добром здравии и великолепном наряде.

Возвратившись в свое отечество, я испытывал то сладостное чувство, которое рождается в каждом благородном сердце при виде тех мест, где испытало оно первые свои впечатления. С тех пор я приобрел некоторое понимание света; я узнал законы чести и общежительства; наконец, я чувствовал себя выше почти всех из своего окружения и нетерпеливо стремился вновь восприять прежние свои привычки, хотя и обещал себе быть впредь более осмотрительным и осторожным.

Взойдя в свой кабинет, с удовольствием увидел я там идеальное status quo[75]. Бумаги мои, кои покрывала пыль с палец толщиной, очевидно свидетельствовали, что ничья посторонняя рука не прикасалась к ним.

XII

Тюрьма под свинцовой крышей

1755–1756Вы помните, любезный читатель, о сочинении аббата Кьяри – сатирическом романе, в коем он обошелся со мной довольно дурно. Аббат сей был ничем не лучше большинства своих собратьев, если не хуже. Я не имел повода быть им довольным и объяснил ему это в таковых выражениях, что он, опасаясь палки, держался настороже. Около сего времени получил я неподписанное письмо, в коем советовали не заботиться о наказании аббата, а подумать о самом себе, поелику мне угрожает неминуемая опасность. Сочинители анонимных писем достойны презрения, однако в некоторых случаях следует все же принимать во внимание содержащиеся в них советы. Я не сделал этого и совершил большую ошибку.

Тогда же некий Мануцци, ювелир-оправщик, сделавшийся гнусным доносчиком инквизиции, ухитрился свести со мной знакомство, предложив мне бриллианты. Посему принужден я был принимать его у себя. Разглядывая имевшиеся у меня разные книги, заинтересовался он рукописными трактатами, касающимися магии. Мне было лестно его удивление, и я имел глупость показать ему и те манускрипты, в коих говорилось, как сноситься с главными духами. Надеюсь, читатели не подумают, что я верил хоть одной букве из сей тарабарщины. Но это развлекало меня, как и тысяча других глупостей, вышедших из голов пустопорожних умников. По прошествии нескольких дней злодей явился ко мне и объявил, что некто, кого он не может назвать, готов заплатить за пять моих книг тысячу цехинов, но сначала он хотел бы получше рассмотреть их. Не придавая всему этому никакой важности, я позволил ему унести книги до следующего дня. Назавтра он не преминул возвратить взятое. Его клиент будто бы посчитал рукописи поддельными. Через несколько лет я узнал, что он отнес их к секретарю инквизиторов Республики, которые почли меня великим волшебником.

В сей роковой месяц все соединилось на мою погибель. Синьора Меммо, мать Андреа, Бернардо и Лоренцо, вообразила, будто я наставляю ее сыновей в атеизме, и пожаловалась дядюшке синьора Брагадино, старому кавалеру Антонио Мочениго, который уже давно невзлюбил меня за то, как он говорил, что я совратил его племянника с помощью моей каббалы. Дело принимало дурной оборот и могло дойти до аутодафе[76], ибо касалось уже самого святейшего ведомства – сего свирепого зверя, от которого всегда лучше держаться как можно дальше. Однако поскольку упрятать меня в тюрьму святой инквизиции было затруднительно, решили обратиться к инквизиторам Республики, кои занялись расследованием моего поведения.

В то время красным инквизитором[77] был Антонио Кондульмеро, приятель аббата Кьяри и, следственно, мой враг. Он воспользовался случаем, дабы объявить меня возмутителем общественного спокойствия. Через несколько лет я узнал, что один платный доносчик и двое свидетелей, также получавшие деньги от трибунала, обвинили меня в поклонении дьяволу. Сии добрые люди подтвердили под присягой, что, проигрывая в карты, я, противу обычая всех христиан, не богохульствовал при этом, а проклинал дьявола. Кроме этого, обвинили меня в употреблении скоромного по всем дням недели и поставили под сильнейшее подозрение в принадлежности к масонам. К сему прибавлено было, что я посещал иностранных посланников и благодаря тесным сношениям с тремя патрициями несомненно восполнял свои большие проигрыши продажей тех государственных тайн, кои я с ловкостию выведывал у сих последних.