Полная версия

Любовные и другие приключения Джакомо Казановы, рассказанные им самим

Вознамерившись совершить путешествие во Францию, я положил тысячу цехинов у синьора Брагадино и, пока длился карнавал, имел достаточное самообладание, чтобы не рисковать своими деньгами за фараоном. Один весьма почтенный патриций предложил мне четвертую долю в своем банке, и в первые дни Великого поста я получил от него большой куш.

Тогда же из Мантуи в Венецию приехал мой друг Балетти, которому предложили ангажемент[63] в театре Св. Моисея на время Вознесенской ярмарки. Он привез с собой Марину, но поселился отдельно от нее, так как она покорила сердце одного богатого английского еврея и тот тратил на нее большие деньги.

Я собирался сначала поехать на ярмарку в Реджио, затем в Турин, куда съезжалась тогда вся Италия по случаю бракосочетания герцога Савойского с испанской инфантой[64], а оттуда в Париж, где приготовлялись великолепные празднества к предстоящему разрешению от бремени мадам дофины[65].

Балетти также предполагал совершить это путешествие к своим родителям, которые служили в парижских театрах.

Сам он собирался выступать в Итальянской комедии на ролях молодых любовников. Для меня никто не мог быть приятнее такого спутника, да и в Париже он мог доставить мне тысячу удобств и полезных знакомств.

Я оставил своего брата Франческо в школе батальной живописи синьора Симонетти и обещал в Париже не забывать о нем – тогда в сей столице таланту всегда был обеспечен успех.

В Венеции оставался и другой мой брат, Джованни, но он собирался ехать в Рим, где ему пришлось четырнадцать лет проработать при мастерской Рафаэля Менгса. В 1764 году он переехал в Дрезден и жил там до своей смерти, последовавшей в 1795 году.

Балетти выехал прежде меня, а 1 июня 1750 года я покинул Венецию, намереваясь присоединиться к нему в Реджио. Я был превосходно экипирован и имел достаточно денег, чтобы ни в чем не нуждаться, конечно при условии благоразумного поведения.

Ровно в полдень я высадился с гондолы на мост у Темного озера и взял почтовую карету до Феррары. Приехав туда, я остановился у «Св. Марка». Когда, предшествуемый слугою, я поднимался в свою комнату, из общей залы вдруг донесся взрыв смеха, и любопытство побудило меня заглянуть в оную. Я увидел там около дюжины персон, мужчин и женщин, сидевших вокруг богато сервированного стола. Не усмотрев в сем ничего необычайного, я уже собрался продолжать свой путь, но был остановлен восклицанием «Ах! Вот и он!», произнесенным мелодичным женским голосом. В ту же минуту одна из дам встала от стола и, заключив меня в объятия, сказала: «Поставьте скорее еще один прибор! Я же говорила, что он приедет сегодня или завтра».

После того как все присутствовавшие стоя приветствовали меня, она, освободив место рядом с собой, обратилась ко мне с такими словами:

– Любезный кузен, у вас, верно, недурной аппетит. – (Тут она наступила мне на ногу.) – Представляю вам моего жениха, а это мои свекор и свекровь. Но как же получилось, милый кузен, что матушка моя не приехала с вами?

Итак, мне надобно было что-то говорить.

– Ваша матушка, дражайшая кузина, будет здесь не позднее чем через три или четыре дня.

Поначалу я счел сию странную особу совершенно мне неизвестной, но, присмотревшись, подумал, что, может быть, и знаю ее. Это была Катинелла, известная танцовщица, с которой, впрочем, я не имел случая разговаривать.

Как нетрудно догадаться, она хотела, чтобы я экспромтом сыграл роль в пьесе ее сочинения. Необычное всегда привлекало меня, и, поскольку кузина моя была хороша собой, я охотно вступил в игру, рассчитывая на вознаграждение. Пока я утолял голод, можно было ничего не говорить, и она воспользовалась этим, чтобы полунамеками привести меня к пониманию всех обстоятельств. Как выяснилось, бракосочетание могло состояться только после приезда ее матери, которая привезет платья и бриллианты. Мне также стало известно, что я капельмейстер и еду в Турин сочинять музыку для свадьбы герцога Савойского. Сие последнее доставило мне особое удовольствие, ибо я мог без затруднений уехать завтра, что лишь увеличивало привлекательность моей роли. А если ожидаемое мною вознаграждение не воспоследует, нет ничего легче объявить здешней компании, что моя кузина сошла с ума. Впрочем, хоть Катинелла и приближалась к тридцати, она была замечательно хороша собой, чтобы сделать меня податливее воска.

Сидевшая напротив будущая свекровь, желая оказать гостю честь, наполнила бокал и подала мне. Когда я протягивал руку, она заметила, что пальцы мои несколько согнуты, и осведомилась о причине этого.

– Не беспокойтесь, мадам, – отвечал я, – у меня небольшое растяжение, но оно скоро пройдет.

При этих словах Катинелла, громко рассмеявшись, заметила, что сие лишит общество удовольствия послушать мою игру на клавесине.

– Очень странно, милая кузина, почему вы смеетесь?

– Я вспомнила, как два года назад, когда мне не хотелось танцевать, я тоже сослалась на растяжение.

После кофе знавшая обычаи вежливого обращения свекровь сказала, что синьорина Катинелла, конечно, хочет побеседовать со мной о семейных делах, и все общество удалилось.

Когда я остался наедине с сей авантюристкой в приготовленной мне комнате, она бросилась на канапе[66] и предалась безудержному хохоту. Немного успокоившись, она сказала:

– Хотя вы знакомы мне только по имени, я не сомневалась в вас. Но все-таки завтра вам лучше уехать. Дело в том, что я сижу здесь совершенно без денег уже два месяца. Мне пришлось бы продать те несколько платьев, которые оказались со мной, если бы, к счастью, в меня не влюбился хозяйский сын. Я подала ему надежду стать моим мужем и получить в приданое на двадцать тысяч экю бриллиантов, которые будто бы должна привезти из Венеции моя матушка. Но она, конечно, ничего не знает про эту интригу и не сдвинется с места.

– Но какова же будет развязка сей комедии, моя красавица? Я предвижу трагический конец.

– Ты ошибаешься. Все окончится очень весело. Я ожидаю с минуты на минуту графа Гольштейна, брата майнцкого электора. Он писал ко мне из Франкфурта и теперь должен быть в Венеции. Граф приедет за мной и повезет на ярмарку в Реджио. Когда мы будем уезжать, я шепну моему женишку, что скоро возвращусь, а этого ему вполне хватит для совершенного счастья.

– Все прекрасно, но я хочу жениться на тебе еще до возвращения – нашу свадьбу нельзя откладывать ни на минуту.

– Ты с ума сошел! Дождемся, по крайней мере, ночи.

– Ни в коем случае, мне и так кажется, что я уже слышу карету графа. А если он опоздает, мы воспользуемся и ночью.

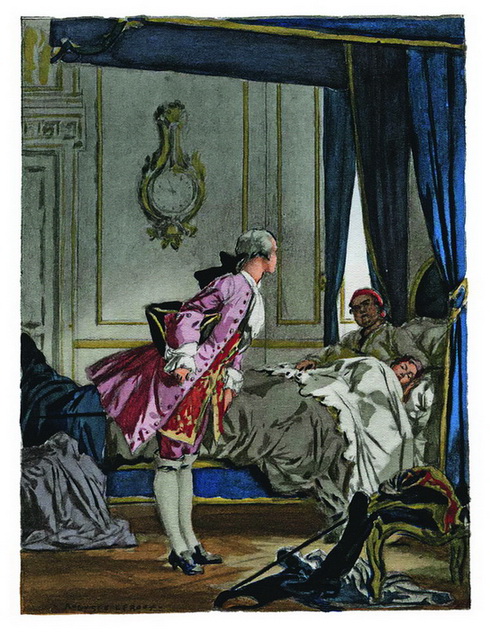

Я до сих пор помню, сколь она была очаровательна. К вечеру у нас собралось все общество, и уже начались приготовления к прогулке, как вдруг послышался шум и подъехала запряженная шестеркой карета. Катинелла выглянула в окно и велела всем уйти, так как за нею, она уверена, приехал сам герцог. Отослав всех, она втолкнула меня в соседнюю комнату и заперла на ключ. Карета и вправду остановилась возле гостиницы, и я увидел, как из нее вылез вельможа раза в четыре толще меня, поддерживаемый несколькими лакеями. Он поднялся наверх и вошел к невесте. Для меня же оставалось единственное развлечение – слушать их разговоры и наблюдать через щель все, что Катинелла пыталась сделать с этой грузной тушей. Под конец сие глупое времяпрепровождение надоело мне, ибо продолжалось оно пять часов подряд, употребленных ими на ласки, собирание и укладывание ее тряпок, а также на ужин, за которым они большими бокалами выпили изрядное число бутылок рейнского. В полночь граф Гольштейн уехал, похитив у хозяйского сына предмет его нежной страсти.

За все это долгое время никто не подходил к моей комнате, да я и остерегался звать кого-нибудь, боясь, что немцу может не понравиться присутствие тайного свидетеля его тяжеловесных нежностей, кои не делали чести ни одному из действующих лиц и дали мне повод к размышлениям относительно ничтожества всего рода человеческого.

После отъезда героини сей пьесы я заметил через свою щель покинутого влюбленного и попросил скорее выпустить меня, ибо изрядно проголодался. Принесли кушанья, и несчастный юноша составил мне компанию. Он рассказал, что синьорина улучила минуту и обещала ему возвратиться через шесть недель, а сама при этом плакала и нежно его поцеловала.

– И герцог заплатил за нее?

– Нет, но, даже если бы он и захотел, мы все равно не согласились бы. Ведь это было бы оскорблением для моей невесты, а вы даже не можете представить, сколь она чувствительна.

– А что говорит ваш батюшка про ее отъезд?

– Он всегда думает плохое, поэтому и уверен, что она никогда не вернется. И матушка склоняется скорее на его сторону, чем на мою. А как по-вашему, синьор маэстро?

– Если уж она сказала, значит непременно вернется.

– Вот и я говорю, а то зачем бы ей обещать?

Мой ужин состоял из оставшегося после графа, и я выпил бутылку лучшего рейнского, которую Катинелла припрятала, чтобы утешить своего жениха. Я уверил несчастного, что сделаю все возможное, дабы убедить кузину поскорее вернуться. Мое желание заплатить было решительно отвергнуто. Я сел в почтовую карету и приехал в Болонью на четверть часа позже Катинеллы. Остановился я в той же гостинице, что и она, и нашел случай передать ей мою беседу с ее воздыхателем. В Реджио я был первым, но поговорить нам так и не удалось, поскольку она ни на минуту не оставляла своего могущественного и слабосильного любовника.

К концу ярмарки, за время которой со мной не произошло ничего примечательного, я уехал из Реджио вместе с моим другом Балетти, и мы направились в Турин, где мне давно хотелось побывать, так как, проезжая через него в первый раз с Генриеттой, я останавливался там лишь для перемены лошадей.

В Турине я нашел одинаково прекрасными город, двор, театр и женщин, начиная с самой герцогини Савойской. Правда, когда мне рассказали о прекрасном состоянии тамошней полиции, я сразу вспомнил множество нищих на улицах и невольно рассмеялся. Однако же полиция составляла главное занятие короля, который, если верить истории, был очень умным человеком.

Мне никогда в жизни не приходилось еще видеть царствующую особу, и по какой-то непонятной причине у меня возникла мысль, что лицо монарха должно отличаться красотой или величием. Однако, увидев сего сардинского короля – некрасивого, горбатого и угрюмого, с низменными манерами вплоть до самой мелочи, – я убедился, что можно быть королем и не обладая качествами совершенного человека.

Балетти торопился в Париж, где мадам дофина уже приближалась к сроку своей беременности, и по этому случаю в честь будущего герцога Бургундского там готовились великолепные празднества. Мой друг без труда уговорил меня сократить пребывание в Турине, и через пять дней мы были уже в Лионе, где я задержался на неделю.

Из Лиона мы отправились дилижансом, и все путешествие до Парижа заняло также пять дней.

В дилижансе ехало восемь пассажиров, и всем нам было очень неудобно сидеть, поскольку сей экипаж представлял собой большое сооружение в форме овала, совершенно лишенное углов, что имело смысл разве только для принудительного установления равенства. Я же нашел подобное устройство более чем скверным, но, будучи иностранцем, сохранял молчание. Да и как итальянец может не восхищаться всем французским, тем более в самой Франции? Движение сей овальной колесницы оказывало на меня такое же действие, что и качка корабля в бурном море. Правда, подвеска у дилижанса была превосходная, однако тряска причинила бы мне куда меньше неприятностей.

Вследствие сего пришлось расстаться со всем содержимым моего желудка, и, конечно, меня не могли счесть приятным спутником. Но я был во Франции и среди французов, знающих толк в вежливом обхождении. Мне лишь сказали, что я переусердствовал за ужином, а один парижский аббат, желая защитить меня, отнес это на счет слабого желудка. Воспоследовал спор.

– Господа, – не выдержал я, – вы все не правы. У меня прекрасный желудок, и сегодня я не ужинал.

При этих словах какой-то мужчина уже немолодых лет обратился ко мне и сладким голосом сказал, что никогда не следует говорить кому-либо, что он не прав, а что он лишь ошибается.

– Разве это не одно и то же?

– Прошу прощения, сударь, но одно вежливо, а другое нет.

Тут он пустился в пространное рассуждение о вежливости, в заключение которого спросил меня с улыбкой:

– Если я правильно понял, кавалер едет из Италии?

– Да, я итальянец, но сделайте милость, объясните, как вы догадались?

– О, по тому вниманию, с коим вы слушали мою болтовню.

Все рассмеялись, и я, восхищенный его остроумием, почувствовал к нему симпатию. В течение всего путешествия я брал у него уроки французской вежливости, а когда пришло время расставаться, он отвел меня в сторону и дружески сказал, что хочет сделать мне маленький подарок.

– Вам нужно забыть слово «нет», которое вы так часто употребляете. Это не французское слово, оставьте его или приготовьтесь отражать удары шпаги.

На пути в Париж мне более всего понравилась великолепная дорога – бессмертное творение Людовика XV, а также чистота гостиниц, проворство обслуживания, отменные постели и скромные манеры служанок, которые внушают уважение даже самым отъявленным развратникам. А найдется ли такой итальянец, кому приятно смотреть на наших трактирных лакеев с их развязностью и наглым видом? В мое время во Франции не знали, что такое запрашивать выше цены,– для иностранцев там было истинное отечество. Конечно, приходилось нередко видеть акты отвратительного деспотизма, lettres de cachet и прочее. Это был произвол королей. С тех пор французы завели у себя произвол народа, но разве он менее отвратителен?

X

Парижские нравы

1750–1751По выходе из Тюильри[67] Патю свел меня к знаменитой актрисе мадемуазель Лё Фель, которая пользовалась в Париже шумным успехом и состояла даже членом Королевской музыкальной академии. У нее было трое очаровательных малюток, кувыркавшихся по всему дому.

– Я их просто обожаю, – с чувством сообщила она мне.

– По своей красоте они вполне достойны этого, хотя у каждого свое выражение лица.

– Еще бы! Старший – сын герцога Аннеси, второй – графа Эгмонта, а самый младший появился на свет благодаря Мэзонружу.

– О, простите меня, я полагал, что вы мать всех троих.

– Вы не ошиблись, так оно и есть.

Сказав это, она посмотрела на Патю, оба рассмеялись, и, хотя мне удалось заставить себя не покраснеть, я понял свой промах.

Будучи новичком, я еще не привык видеть женщин, присваивающих себе мужские привилегии. Впрочем, мадемуазель Лё Фель совсем не хотела поразить меня своей распущенностью, просто она была, как говорят, выше предрассудков. Если бы я лучше знал нравы времени, такое поведение показалось бы мне в порядке вещей, так же как и то, что большие вельможи оставляют свое потомство на попечение матерей, выплачивая им немалые пособия. Поэтому чем больше детей производили на свет эти дамы, тем непринужденнее становилась их жизнь.

Незнание парижских нравов часто ставило меня в очень неловкое положение, и мадемуазель Лё Фель, конечно же, рассмеялась бы прямо в лицо тому, кто сказал бы, что я не лишен ума, особенно после случившегося со мной глупого происшествия.

Находясь однажды у оперного балетмейстера Лани, я попал в общество пяти или шести юных особ. Все они были в сопровождении матерей и вели себя вполне скромно, что несомненно указывало на хорошее воспитание. Я наговорил им множество комплиментов, и они отвечали мне не иначе, как опуская глаза. Когда одна пожаловалась на головную боль, я предложил ей свой флакон, а какая-то из ее подруг заметила:

– Ты, конечно, дурно спала.

– О, совсем нет, – ответила моя Агнесса, – наверно, я просто беременна.

При столь неожиданном ответе юной особы, нежный возраст которой не оставлял сомнений в ее девственности, я сказал:

– Я и не предполагал, что мадам замужем.

Минуту она смотрела на меня с удивлением, потом обернулась к подруге, и обе громко расхохотались. Пристыженный больше за них, чем за самого себя, я вышел, поклявшись больше никогда не верить без доказательств в добродетель такого рода женщин, у коих она столь редкостна. Ждать от нимф театра стыдливости равносильно признанию в собственной глупости – они сами похваляются собственным бесстыдством и смеются над теми, кто ожидает найти в них целомудрие и добродетель.

* * *Все итальянские комедианты в Париже стремились заполучить меня к себе, дабы выставить напоказ свое великолепие. Любимец всего города Карлин Бертинацци напомнил мне, что тринадцать лет назад он видел меня в Падуе, когда возвращался вместе с моей матушкой из Петербурга. Он дал в мою честь великолепный обед у мадам де Кайлери, в доме которой стоял на квартире и которая была влюблена в него. Я почел своим долгом похвалить кувыркавшихся вокруг нас четырех очаровательных деток, на что муж ее ответствовал:

– Это дети синьора Карлина.

– Хотя бы и так, сударь, но ведь пока вы заботитесь о них и они носят ваше имя, то и должны почитать вас своим отцом.

– Да, это было бы справедливо, но Карлин слишком порядочный человек, чтобы отказаться от них, если мне придет в голову поступить иначе.

Он говорил совершенно спокойно и даже с достоинством, ибо смотрел на вещи как истинный философ, тем паче что питал к Карлину самые дружеские чувства, а дела подобного рода были не столь уж редки тогда в Париже. Высокородные вельможи Буфлер и Люксембур по-дружески обменялись женами, от которых у обоих были дети. Малютки Буфлеры стали называться Люксембурами, и наоборот, и по сей день известны во Франции под этими именами. Те, для кого это не составляет тайны, лишь посмеиваются, и Земля отнюдь не перестает вертеться.

Самым богатым из итальянских комедиантов в Париже был Панталоне, отец Каролины и Камиллы, известный ростовщик. Он приглашал меня обедать к себе в дом, и я был очарован его дочерьми. Одну содержал князь Монако, сын герцога Валентинуа, а другая, Камилла, была влюблена в графа Мельфора, фаворита герцогини Шартрской.

Каролина, хотя и не обладала живостью Камиллы, намного превосходила ее красотой, и я принялся волочиться за нею. Однако все время красавицы принадлежало официальному любовнику. Поэтому я часто оказывался в ее обществе, когда приезжал князь. В первые разы я сразу же откланивался, однако через некоторое время меня уже просили оставаться. Дело в том, что вельможи обычно скучают со своими возлюбленными. Мы вместе ужинали, причем они только слушали, а я одновременно ел и забавлял их разными историями.

Я считал своим долгом угадывать желания князя, и он относился ко мне с совершенной благосклонностью. Однажды утром, едва я вошел, князь произнес:

– Очень хорошо, что вы пришли, я обещал герцогине де Руфэ привезти вас. Вот и поедем сегодня.

Итак, еще одна герцогиня. Все складывается прекрасно, ехать так ехать. Мы садимся в «чёрта», модный тогда экипаж, и в одиннадцать часов уже у герцогини.

Читатель, если бы я мог описать все доподлинно, картина, которую являла собой сия похотливая мегера, ужаснула бы вас. Представьте себе шестьдесят зим, запечатлевшихся на лице, густо намазанном румянами до купоросного цвета; обтянутый кожей скелет с отвратительными следами разврата и увядания, который томно расположился на софе и при нашем появлении буквально возопил от радости:

– Ах, какой милый мальчик! Князь, ты просто бесподобен. Подойди, сядь сюда, мой милый.

Я почтительно повиновался, но от тошнотворного, почти трупного запаха мускуса в горле у меня начались спазмы. Омерзительная герцогиня приподнялась, открыв невообразимую грудь, которая напугала бы самого отчаянного смельчака. Князь, сделав вид, что торопится, пообещал незамедлительно прислать мне своего «чёрта» и направился к дверям.

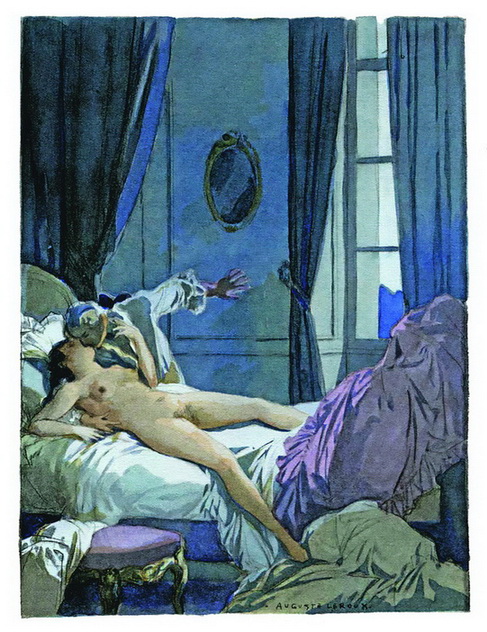

Едва мы остались одни, этот оштукатуренный скелет, не дав мне опомниться, тянется своими мокрыми губами к моей щеке, а рукой касается меня самым непристойным образом, приговаривая при этом:

– Посмотрим, цыпленочек, хорош ли он у тебя…

Меня колотит озноб отвращения, я сопротивляюсь.

– Ну что ж ты прикидываешься ребенком, – произносит новоявленная Мессалина, – разве ты такой неопытный?

– Нет, мадам, но…

– Что «но»?

– У меня…

– Ах, негодяй! – восклицает она, отдергивая руку. – Из-за тебя я подвергалась такой опасности!

Воспользовавшись ее испугом, я схватил шляпу и спасся бегством, боясь, как бы мне не помешал швейцар.

Я рассказал все Каролине, она от души смеялась, признала, что князь сыграл со мной грубую шутку, и похвалила мою находчивость, но не дозволила мне доказать ей, что я и вправду обманул герцогиню.

Все-таки я питал какую-то надежду, подозревая, что моя влюбленность кажется ей недостаточно сильной.

Дня через три или четыре, когда мы ужинали без свидетелей, я был столь настойчив, что она велела подождать до завтра – князь вернется из Версаля только через день. Утром в десять часов мы сели в кабриолет и отправились за город. На заставе нам повстречался какой-то экипаж, и сидевший в нем человек закричал: «Остановитесь! Остановитесь!» Это был шевалье Виртемберг, который, не удостоив меня даже взглядом, сразу же начал напевать любезности Каролине, а через некоторое время всунул голову внутрь кабриолета и шепнул ей что-то на ухо. Она отвечала ему в той же манере и потом, взяв меня за руку, сказала со смехом:

– Мой дорогой друг, у меня важное дело с этим князем, езжайте один. Я буду ждать вас завтра.

С этими словами она вышла из кабриолета и пересела в стоявший рядом экипаж.

Читатель, если ты попадал когда-нибудь в подобное положение, тебе будет легко представить мое бешенство. Впрочем, для тебя лучше всего никогда не оказываться на моем месте, и тогда мне бесполезно что-нибудь говорить – все равно ты ничего не поймешь.

* * *В августе для живописцев Королевской академии устроена была в Лувре публичная выставка. Я не увидел там ни единой батальной картины, и у меня возникла мысль выписать моего брата из Венеции в Париж. Единственный французский живописец батальных сцен Пароссели уже умер, и я подумал, что Франческо может добиться здесь успеха. Я написал об этом синьору Гримани и моему брату, который, однако, явился в Париж лишь к началу следующего года.

Людовик XV страстно любил охоту и имел обыкновение проводить каждое лето шесть недель в Фонтенбло. Возвращался он в Версаль к середине ноября. Сие развлечение стоило ему, а вернее, Франции пять миллионов. Он возил с собой все, что надобно было для удовольствий посланников и многочисленного двора. За ним следовали французская и итальянская комедии, равно как и актеры оперы.

В течение сих шести недель Фонтенбло блеском своим превосходил Версаль, но, несмотря на это, в Париже представления оперы, а также французского и итальянского театров продолжались, ибо никакого недостатка в артистах не было.

Папаша Балетти намеревался ехать в Фонтенбло вместе с Сильвией и всем своим семейством. Они пригласили меня сопровождать их и поселиться в нанятом ими доме.

Я не видел никакой причины, чтобы отказаться от сего дружеского приглашения, тем паче что навряд ли возможно было рассчитывать на более удобный случай видеть двор Людовика XV и всех иностранных посланников. Я представился синьору Моросини, ныне прокуратору у Святого Марка[68], а тогда занимавшему пост посланника Республики.

В день первого представления оперы он позволил мне ехать вместе с ним. Играли музыку Люлли.

Я сидел прямо под ложей мадам де Помпадур, лица которой я тогда еще не знал. В первой сцене знаменитая Лё Мер, выйдя на сцену, издала вдруг столь пронзительный вопль, что можно было подумать, уж не сошла ли она с ума. Я невольно рассмеялся, не предполагая, что кто-нибудь может почесть сие неуместным. Сидевший возле маркизы господин с голубой лентой сердито спросил меня, откуда я приехал. В тон ему я сухо ответствовал: «Из Венеции».

– Я бывал там и много смеялся речитативам ваших опер.

– Но полагаю, никому не приходило в голову препятствовать вам.

Ответ мой рассмешил мадам де Помпадур, но я более не смеялся, так как имел неосторожность простыть и все время вытирался платком. Та же Голубая Лента снова обратилась ко мне с замечанием, что, судя по всему, окна в моих комнатах плохо затворяются. Сей неизвестный мне господин был маршал Ришелье.

Через полчаса он спросил меня, какая из двух актрис кажется мне красивее.

– Вот эта, сударь.

– Но у нее дурные ноги.

– Их не видно, сударь.

Сей диалог привлек внимание всех сидевших в ложе. Синьор Моросини передал по поручению герцога, что он будет рад видеть меня у себя в доме. Из иностранных посланников более прочих привязался я к милорду маршалу Шотландии Кейту, который представлял короля прусского. У меня еще будет случай говорить о нем.