Полная версия

Юридическая техника. Juridical Techniques. Учебник

По масштабу действия правовых актов можно выделить технику: международных актов; федеральных актов; региональных актов; муниципальных актов; локальных актов.

В зависимости от стадии создания правового акта, на которой они используются, технико-юридические приемы и средства делятся на следующие группы:

• техника формулирования идеи акта;

• техника создания концепции акта;

• техника осуществления правотворческой инициативы;

• техника планирования правотворческой деятельности;

• техника составления текста акта;

• техника его обсуждения и принятия;

• техника проведения экспертизы;

• техника санкционирования, утверждения, регистрации;

• техника опубликования правового акта, введения его в действие;

• техника обжалования, опротестования, пересмотра правового акта;

• техника учета, внесения изменений и дополнений;

• техника мониторинга правового акта.

Каждый вид правовых актов требует для своего создания определенного набора стадий и, соответственно, определенного набора технико-юридических приемов.

Из предложенного широкого подхода к понятию юридической техники вытекает и еще одно положение: юридическая техника «обслуживает» все отрасли права, проявляет себя на всех уровнях его существования. Отсюда возможны следующие классификации.

По отраслевой принадлежности юридическую технику можно разделить на два основных вида:

а) общая юридическая техника, включающая правила и приемы, применимые во всех отраслях права. Например, Т. В. Кашанина в качестве таковых рассматривает общие правила составления юридических документов[90]. Сюда же можно отнести единые для всех отраслей стадии правоприменительного процесса (изучение фактической основы дела, выбор правовой нормы, принятие решения). Законотворческая техника в значительной мере состоит из общих правил и приемов, хотя и здесь много отраслевой специфики;

б) отраслевая юридическая техника, которая в свою очередь делится:

• на материально-правовую (конституционно-правовая техника, гражданско-правовая, уголовно-правовая, административно-правовая, налоговая, экологическая и т. д.);

• процессуально-правовую (техника в конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном и административном процессе). Следует подчеркнуть, что хотя процесс (процессуальное право) не является составной частью юридической техники, технико-юридическая составляющая любой процессуально-урегулированной деятельности довольно значительна. Специфика процессуальной техники проявляется как на нормативном уровне (наличие преюдиций, презумпций и других специфических нормативных положений), так и на уровне реализации права (например, техника ведения судебного заседания, техника осмотра места дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД).

В зависимости от содержания юридической деятельности могут быть выделены следующие виды юридической техники:

• правотворческая;

• правоприменительная;

• интерпретационная;

• конкретизирующая;

• систематизирующая;

• техника невластной реализации права;

• договорная.

Говорить обо всех этих видах с точки зрения документационного подхода было бы неправильно, так как далеко не все названные виды деятельности находят свое отражение в форме самостоятельных правовых актов. Так, казуальное толкование чаще всего осуществляется в процессе правоприменения, поэтому его результаты излагаются в правоприменительном акте. Конкретизация и систематизация права могут производиться в процессе правотворчества и, следовательно, также не воплощаться в отдельных юридических документах.

Данная классификация юридической техники наиболее популярна в отечественной юридической литературе и приводится большинством исследователей в качестве основной. Число видов, выделяемых различными авторами, неодинаково, но общая идея о специфике профессиональной юридической деятельности, связанной с разными этапами бытия права – от создания правовых велений до воплощения их в жизнь, – имеет безусловную научную ценность.

Помимо всего прочего, посредством классификации мы можем определить те аспекты юридической техники, которые имеют преобладающее значение в различных типах правовых систем.

Так, юридическая техника в странах англосаксонской семьи – это прежде всего техника судоговорения. Право здесь носит прецедентный характер, средством его формирования выступает судебный процесс. Соответственно, развитие юридической техники в этих странах изначально предполагало совершенствование форм судопроизводства, методов рассмотрения дела, способов доказывания.

В романо-германской правовой системе преобладающим видом юридической техники является техника нормотворчества, так как источником права преимущественно выступает деятельность законодателя. Развитие технико-юридических приемов шло здесь в первую очередь по линии совершенствования способов изложения воли законодателя, оформления текстов нормативных актов, их систематизации, кодификации, построения логически цельной системы законодательства. Для мусульманского права наиболее характерна техника интерпретации права. В рамках мусульманской правовой системы задача создания права не является первостепенной. Право уже существует в виде религиозных установлений Корана. Развитие права предполагает познание сути Божественного замысла, его интерпретацию, поэтому преобладающим источником этого права становится доктрина[91], а развитие юридической техники характеризуется прежде всего совершенствованием интерпретационных приемов.

Выделенные особенности различных типов правовых систем вовсе не означают, что иные виды юридической техники не развиты или отсутствуют в конкретной стране. Существующая система форм права лишь обусловливает приоритетные направления в развитии рассматриваемого феномена. Несмотря на различия в содержании и непосредственной роли в той или иной правовой системе, юридическая техника сохраняет свое значение в рамках любого типа правового регулирования.

2.3. Значение юридической техники

Один из родоначальников теории юридической техники Р. Иеринг выделил две главные цели (и одновременно значения) данного явления: 1) возможно большее количественное и качественное упрощение права; 2) достижение практичности права[92]. Говоря современным языком, речь идет в первую очередь о создании законов, доступных для понимания, и об их качественном применении и действии. Современные ученые, выделяя аналогичные цели, формулируют их несколько шире. Так, А. Ф. Черданцев в качестве целей юридической техники называет: 1) достижение ясности, простоты, краткости и унифицированности юридических документов; 2) рационализацию юридической деятельности[93]. В самом общем виде эти положения говорят о том же: о простоте и практичности действующего права, т. е. о его высоком качестве. Названные цели характеризуют инструментальное, прикладное значение юридической техники. Значение это, как было показано выше, не ограничивается сферой правотворчества и правоприменения. Являясь неотъемлемым элементом правовой системы, юридическая техника проявляет себя на всех ее уровнях: на нормативном (как средство построения системы права и системы законодательства); на социологическом (как средство повышения эффективности действия права); на доктринальном (как часть правовой науки); на идеологическом (как технико-правовое мышление).

Последнее, как уже отмечалось, свойственно лишь профессиональному правосознанию. Действительно, обыденное правосознание, как правило, сводится к правовой психологии (чувства, эмоции, переживания), профессиональное же правосознание характеризуется высокоразвитым когнитивным компонентом[94]. В большинстве случаев граждане именно потому обращаются за профессиональной юридической помощью, что у них недостаточно специальных знаний и навыков реализации права, другими словами, потому что они не владеют юридической техникой.

Юридическая техника, по справедливому утверждению А. С. Александрова, – это техника коммуникации в юридической среде[95]. Владение ею может рассматриваться как грамотность юриста, основа его профессионализма. Деятельность юриста состоит в том, чтобы достигать поставленной цели юридическими средствами. Насколько он владеет этими средствами, насколько он технически искушен, настолько и успешен в своей профессиональной деятельности.

Сами эти средства вырабатывались и совершенствовались в течение всей юридической истории человечества: через накопление эмпирического материала, апробацию, «естественный отбор» и отработку в юридической практике, осмысление и доведение до совершенства правовой доктриной. Являясь одновременно следствием и средством правовой преемственности, юридическая техника выступает одним из достижений мировой цивилизации. Как правило, чем выше уровень развития правовой системы того или иного общества, тем совершеннее используемые в нем приемы создания, толкования, применения, систематизации правовых норм.

Уровень юридической техники является показателем качества правовой культуры общества. От того, насколько профессионально работают юристы, а следовательно, насколько совершенны нормативно-правовые акты, отлажены юридические процедуры, эффективны различные правовые механизмы, зависит и уровень правосознания граждан, и качество правомерного поведения, и состояние всей правовой системы.

В то же время необходимо подчеркнуть, что юридическая техника имеет далеко не только инструментальное (прикладное) значение. Задачи, которые решаются с ее помощью (ясность и понятность правовых актов, эффективность правовых процедур), служат более фундаментальному предназначению – установлению и поддержанию правопорядка. Именно правопорядок можно рассматривать в качестве целеполагающего основания юридической техники[96].

Особое значение эта фундаментальная роль юридической техники приобретает на переходных этапах развития общества[97]. Если в сложившихся, стабильно развивающихся обществах назначение юридической техники состоит прежде всего в том, чтобы поддерживать право как систему в рабочем состоянии, то в переходном обществе она становится средством преобразования самого права, его системы и структуры. Она не только обеспечивает качество правовых актов, но непосредственно участвует в построении новой правовой системы, создает, формирует новый правопорядок.

В начале XX в., говоря о подобных особенностях юридической техники, А. Башмаков связывал их не с переходным этапом в жизни общества, а с самой природой современного западного общества. В традиционных «неподвижных» обществах задача юридической техники состоит лишь в сборе материала (изучение сложившихся отношений, окружающей правовой действительности и адекватное отражение их в правовых актах). В современных же обществах техника выполняет сразу две цели. С одной стороны, она должна уловить и выразить незыблемые, устойчивые черты правовой жизни, ее фундамент; с другой стороны – справедливо отнестись к назревающим потребностям новой жизни[98]. Обеспечивая динамизм права, юридическая техника при этом препятствует неоправданным революционным изменениям и обусловливает эволюционность правового развития.

«Она позволяет правоприменителю искусно использовать достоинства юридической формы. Умелое применение нормативных обобщений, оценочных понятий, оговорок в тексте нормативно-правового акта создает условия, при которых правоприменитель (прежде всего судья) сможет принимать решение по конкретному делу с учетом действующей в этот период правовой парадигмы, не выходя за пределы правового регулирования»[99].

Конечно, сама техника не порождает право, так же как люди стали носить одежду не потому, что появились портные, но конкретные предметы одежды – это всегда результат профессионального мастерства портного. И так же, как портные шьют одежду, юристы «ткут правовую материю», создавая право в процессе своей профессиональной (правотворческой, правоприменительной, интерпретационной, договорной) деятельности, определяя облик современной правовой системы.

Таким образом, фундаментальное назначение юридической техники заключается:

• в поддержании права как системы в рабочем состоянии, обеспечении стабильности, устойчивости его развития;

• в эволюционном преобразовании самого права, обеспечении его качества и соответствия меняющимся общественным запросам.

Вопросы для самоконтроля

1. Приведите примеры предлагаемых в научной литературе определений юридической техники. Обоснуйте, сторонниками каких подходов являются их авторы.

2. Какие из признаков юридической техники являются наиболее значимыми? Попробуйте предложить свою систему признаков юридической техники.

3. Объясните, каким образом решение вопроса о сущности права влияет на научные представления о юридической технике.

4. Объясните (желательно с использованием словаря), в чем заключается разница между понятиями «правила», «требования», «методы», «средства», «приемы», «способы».

5. Какие явления могут выступать в качестве общесоциальных средств юридической техники? Приведите собственные примеры таких средств.

6. Изобразите схематически систему инструментария, входящего в состав юридической техники.

7. Проиллюстрируйте примерами известные вам классификации юридической техники.

8. Назовите как можно больше юридических специальностей. В чем проявляются их технико-юридические особенности?

9. Проанализируйте классификацию техники в зависимости от содержания юридической деятельности. Какие виды, по вашему мнению, необходимо и достаточно выделить в рамках этой классификации?

10. Каковы аргументы за или против того, чтобы рассматривать технику юридического обучения в качестве разновидности юридической техники?

Тестовые задания

1. Сторонниками какого научного подхода являются авторы определений юридической техники:

1) «юридическая техника – это совокупность правил и приемов наиболее оптимального правового регулирования общественных отношений»:

a) документационный или

b) деятельностный подход?

2) «юридическая техника – это разработанные наукой практические рекомендации и правила подготовки и составления юридических документов»:

a) публично-правовой или

b) частноправовой подход?

3) «юридическая техника – это профессиональный инструментарий правотворческой и правоприменительной деятельности»:

a) публично-правовой или

b) частноправовой подход?

4) «юридическая техника – это техника подготовки, составления, оформления правовых актов»:

a) документационный или

b) деятельностный подход?

2. Общесоциальным средством юридической техники является:

a) юридическая конструкция,

b) юридический язык,

c) юридическая норма?

3. Средства, приемы, правила и другие инструменты профессиональной юридической деятельности в совокупности образуют…………………. юридической техники.

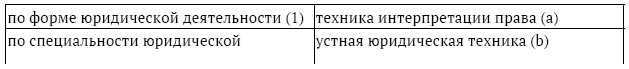

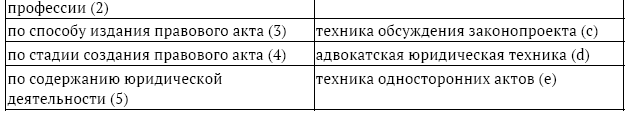

4. Найти соответствие между критерием классификации и видом юридической техники:

5. К какому виду юридической техники можно отнести технику оглашения приговора:

1) по форме юридической деятельности:

a) устная юридическая техника;

b) письменная юридическая техника;

2) по специальности юридической профессии:

a) следственная юридическая техника;

b) нотариальная юридическая техника;

c) судебная юридическая техника;

d) адвокатская юридическая техника;

e) прокурорская юридическая техника;

3) по юридической природе составляемого акта:

a) техника нормативных актов;

b) техника индивидуальных актов;

4) по стадии создания правового акта:

a) техника обоснования идеи правового акта;

b) техника составления текста правового акта;

c) техника обсуждения и принятия правового акта;

d) техника проведения экспертизы правового акта;

e) техника опубликования правового акта;

5) по содержанию юридической деятельности:

a) правотворческая юридическая техника;

b) правоприменительная юридическая техника;

c) техника толкования права;

d) договорная юридическая техника;

6) по сфере применения:

a) общая юридическая техника;

b) отраслевая юридическая техника.

6. К какому виду юридической техники можно отнести технику составления устава акционерного общества:

1) по форме юридической деятельности:

a) устная юридическая техника;

b) письменная юридическая техника;

2) по юридической природе составляемого акта:

a) техника нормативных актов;

b) техника индивидуальных актов;

3) по стадии создания правового акта:

a) техника обоснования идеи правового акта;

b) техника составления текста правового акта;

c) техника обсуждения и принятия правового акта;

d) техника проведения экспертизы правового акта;

e) техника опубликования правового акта;

4) по содержанию юридической деятельности:

a) правотворческая юридическая техника;

b) правоприменительная юридическая техника;

c) техника толкования права;

d) договорная юридическая техника.

7. Фундаментальное назначение юридической техники заключается в следующем (вычеркнуть лишнее):

a) обеспечение правопорядка в обществе;

b) повышение качества юридических документов;

c) поддержание права как системы в рабочем состоянии.

8. Прикладные цели юридической техники включают (выберите несколько вариантов):

a) борьбу с преступностью;

b) рационализацию юридической деятельности;

c) унификацию юридических документов;

d) простоту и ясность юридического языка;

e) совершенствование механизма правового регулирования;

f) повышение качества правотворчества и правоприменения.

9. Юридическая техника (выберите несколько вариантов):

a) проявляет себя на всех уровнях правовой системы;

b) является показателем качества правовой культуры общества;

c) отражает классовую природу права;

d) тесно связана с обыденным правосознанием;

e) является достижением мировой цивилизации.

Рекомендуемая литература

1. Алексеев С. С. Общая теория права. 2-е изд. М., 2008.

2. Воеводин Л. Д. Юридическая техника в конституционном праве // Вестник МГУ. Серия 11: Право. 1997. № 3.

3. Давыдова М. Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. Волгоград, 2009.

4. Деревнин А. А. О понятии юридической техники // Академический юридический журнал. 2001. № 3 (5).

5. Доктринальные основы юридической техники / отв. ред. Н. А. Власенко. М., 2010.

6. Кашанина Т. В. Юридическая техника. М., 2017.

7. Проблемы юридической техники / под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2000.

8. Соколов Н. Я. Профессиональная культура юристов и законность. М., 2011.

9. Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. М., 2012.

10. Юридическая техника: вопросы теории и истории: материалы межвузовской научно-технической конференции / под общ. ред. Д. И. Луковской. СПб., 2005.

Раздел 3

Юридические документы

3.1. Понятие юридического документа

Современное общество трудно представить без документооборота. Значительную его часть составляет юридический документооборот. Момент рождения ребенка фиксируется свидетельством о рождении; учреждения юридического лица – свидетельством о государственной регистрации. На протяжении своей жизни каждый человек может столкнуться с целым рядом юридических документов: получить паспорт, заключать договоры, выдавать доверенности, составлять завещание, подавать исковые заявления и т. д. Массив юридических документов огромен.

В общей теории права исследованию юридических документов в целом и отдельных их разновидностей уделяется все больше внимания. С философской точки зрения юридический документ выступает конкретной[100] категорией в противовес праву, норме права. Такой вывод можно сделать из того, что юридический документ представляет собой видимое и осязаемое явление, создаваемое непосредственно самим человеком и предназначенное для хранения правовой информации.

Многочисленные юридические энциклопедии не содержат определения понятия «юридический документ». Одним из первых данную проблематику стал разрабатывать А. Ф. Черданцев. Он[101], а вслед за ним Е. С. Шугрина[102] и Т. В. Кашанина[103] понимают юридический документ как документ, содержащий правовую информацию. Думается, что такое понимание существенно расширяет объем понятия «юридический документ». Безусловно, каждый юридический документ содержит правовую информацию, но далеко не каждый документ, в котором присутствует правовая информация, можно признать юридическим. Правовая информация включает в себя как «знания, сообщения, сведения о велениях, правилах, имеющих характер общеобязательных норм, так и данные о правотворчестве, практике применения правовых норм, результатах научных исследований»[104]. Так, правовую информацию может содержать и статья в газете, журнале.

Авторские определения понятия «юридический документ» в ракурсе собственных исследований дают и другие представители юридической науки. Так, А. В. Никитин под юридическим документом понимает письменный документ установленной формы, предназначенный для фиксации идеальных объектов, имеющих юридическое значение и типично символическую природу легитимации[105]. По мнению Е. Ю. Жаровой, правовой (юридический) документ – это имеющий юридическое значение, исходящий от официальных органов и учреждений документ, содержащий правовую информацию, характеризующийся общеобязательностью для адресатов и направленный на регулирование и упорядочивание общественных отношений[106]. И снова мы видим сужение понятия. Во-первых, юридические документы могут составляться и на электронных носителях. Во-вторых, они исходят не только от официальных органов и учреждений, но и от участников правовых отношений, не имеющих подобного статуса. Например, договор дарения квартиры может быть заключен физическими лицами между собой.

Попытку определить признаки юридического документа можно увидеть у О. В. Костюниной и О. М. Толстиковой. Специальными характеристиками юридического документа, по их мнению, являются: изготовление в процессе юридической деятельности, что позволяет говорить о нем как о результате юридической деятельности; документальная и иная форма информационного носителя правовых текстов; создание в соответствии с законодательством и на основе волеизъявления субъектов права; наличие юридически значимой информации; юридическая сила и составление по всем правилам юридической техники, применяемым к форме и содержанию[107].

Однако далеко не все указанные признаки соответствуют всем юридическим документам. Некоторые юридические документы могут создаваться вне рамок юридической деятельности, но становиться таковыми, попадая в дальнейшем в сферу правового регулирования. Также вряд ли универсальным будет признак составления по всем правилам юридической техники, применяемым к форме и содержанию. Если документ составлен с нарушением правил юридической техники, о нем можно говорить как о дефектном юридическом документе, но статуса юридического документа он не утратит.

Рассмотрим, какие признаки характеризуют понятие «юридический документ».

Во-первых, юридический документ – это разновидность документа. Согласно Федеральному закону от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»[108], документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»[109] не содержит определения понятия «документ», но использует определение «документированная информация», под которой понимается зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.

Своеобразие документа как объекта состоит в следующем. Во-первых, документ – это всегда результат целенаправленной человеческой деятельности. Во-вторых, сам документ фиксирует какой-либо элемент, фрагмент окружающего мира (событие, явление, процесс, человек и т. д.) или определенные сведения о чем-то, а нередко и то и другое вместе. В-третьих, фиксация производится различными способами на основе применения в той или иной мере специальных знаний, навыков, умений, технических средств. В-четвертых, запечатление отображаемого объекта осуществляется на каком-либо материальном носителе.