Полная версия

Юридическая техника. Juridical Techniques. Учебник

Рассматривая юридическую технику как относительно самостоятельную научную дисциплину, уместно поставить вопрос о ее взаимодействии с другими науками. Если обратиться к юридическим наукам, то наиболее явно прослеживается связь теории юридической техники с общей теорией права. Причем связь эта включает в себя генетические, методологические, понятийные аспекты, позволяющие говорить об общей теории права как базовой, основополагающей дисциплине по отношению к теории юридической техники.

Что касается отраслевых юридических наук, по нашему мнению, определить их соотношение с юридической техникой можно, обратившись к данным о взаимодействии отраслевых дисциплин с теорией права. Общепризнано, что теория «снабжает» юриспруденцию правовыми понятиями и категориями, получая взамен эмпирический материал для своих обобщений, однако, помимо сугубо теоретических выводов, общая теория права, обобщив эмпирические данные, формулирует и конкретные практические рекомендации по совершенствованию правотворческой, правоприменительной, интерпретационной, иной деятельности. Эти практические рекомендации, разработанные общей теорией права на базе материала отраслевых наук, и составляют в основе своей юридическую технику. Связь теории с отраслевыми дисциплинами проявляется, таким образом, двояко: с одной стороны, эта связь выражается в разработке правовых понятий и категорий (методолого-теоретическая связь), с другой – в разработке направлений и средств совершенствования права во всех его проявлениях (практическая связь – юридическая техника).

Итак, юридическая техника выступает связующим звеном между общей теорией права и отраслевыми дисциплинами, представляя собой тот редкий феномен, где налицо сплав высокой юридической теории и сугубо прикладных проблем. Разумеется, отраслевые науки не ограничиваются теми практическими рекомендациями, которые разрабатывает для них теория права. Профессиональные приемы и средства, составляющие отраслевую юридическую технику, дополняют, конкретизируют, развивают положения общей юридической техники, наполняют их конкретным практическим содержанием. Примером могут служить техника заключения сделки, техника ведения судебного заседания, техника квалификации преступления.

Прикладные юридические науки, как правило, взаимодействуют с общей теорией права лишь опосредованно. Но юридическая техника, в силу собственного прикладного характера, вступает и с ними в прямые связи. По большому счету вопросы, решаемые многими прикладными науками, могут быть включены в предмет юридической техники. К примеру, тактика проведения следственных действий, методика расследования преступлений имеют своим назначением рационализацию юридической деятельности, достижение целей правового регулирования наиболее эффективными способами.

С другой стороны, методы и приемы, разрабатываемые судебной медициной или судебной бухгалтерией, не только имеют сугубо специальное неюридическое содержание, но и адресованы в первую очередь неюристам – специалистам в иных областях. Вероятно, граница между юридической техникой и другими прикладными науками должна проводиться в зависимости от того, чья деятельность основывается на тех или иных правилах. Поскольку прикладные науки образуются преимущественно на стыке юриспруденции с иными областями знания, постольку многие из разработанных ими технических приемов и методов предназначены для специалистов в соответствующих сферах. Юридическая техника (техника юриста) именно его снабжает приемами и методами рациональной юридической деятельности. Но это вовсе не означает, что юридическая техника включает в себя все науки, затрагивающие профессиональное искусство юриста. Предмет данной дисциплины не безграничен. Она призвана дать целостное системное представление о профессиональном юридическом мастерстве, об инструментальной стороне юридической профессии.

Развитие юридической техники обусловлено ее взаимодействием, помимо юридических, с иными науками. К ним относятся в первую очередь логика (наука о законах человеческого мышления), филология (наука о языке), герменевтика (философское учение об интерпретации). В литературе в число дисциплин, взаимосвязанных с юридической техникой, включают также праксеологию (науку о правильно организованной, эффективной деятельности), кибернетику (теорию информации).

Итак, юридическая техника – теоретико-прикладная юридическая наука, предметом изучения которой являются закономерности рациональной юридической деятельности по созданию, толкованию, реализации, систематизации права.

В системе юриспруденции она решает задачу систематизации знаний о методах и приемах осуществления юридической деятельности, вырабатываемых общей теорией права, отраслевыми и прикладными юридическими науками.

1.2. Юридическая техника как учебная дисциплина

Исходя из вышеизложенного представления о юридической технике как науке, обоснованным представляется вывод о том, что соответствующая учебная дисциплина должна рассматриваться как методическая основа формирования профессиональной компетенции будущего юриста. Даже те ученые, которые не считают теорию юридической техники самостоятельной наукой, безоговорочно признают необходимость существования такой учебной дисциплины.

В практике современных российских вузов существует два подхода к построению учебного курса «Юридическая техника». Первый, теоретический подход к преподаванию юридической техники выполняет задачу систематизации и обобщения теоретико-правовых и отраслевых знаний о приемах и средствах профессиональной юридической деятельности. Юридическая техника рассматривается здесь в связи с понятиями права, правовой системы, правотворчества, правореализации. Целью подобного общетеоретического курса является формирование у студентов представления о профессиональной юридической деятельности в целом и о юридической технике как ее инструментальной основе. Не секрет, что, начиная изучать юриспруденцию, далеко не все студенты в достаточной мере понимают возможности практического применения получаемых знаний, не знают, пригодятся ли знания по конкретному предмету в будущей профессиональной деятельности и что эта деятельность вообще собой представляет. Задачу создать в сознании студента четкий образ профессии и требуемого для нее уровня и содержания профессионального мастерства призвана выполнить учебная дисциплина «Юридическая техника», связывающая в единую систему знания, умения и навыки, необходимые будущему юристу.

Общетеоретическую направленность имеют многие из существующих на сегодняшний день программ по данной дисциплине. Подобный подход был избран, к примеру, составителями инициативной программы спецкурса «Юридическая техника», предложенной в 1999 г. для обсуждения участникам научно-методического семинара «Юридическая техника» в Нижнем Новгороде. Сама программа и результаты ее обсуждения были опубликованы[71] и впоследствии оказали определенное влияние на структуру и содержание учебных курсов, преподаваемых во многих вузах России и других постсоветских стран. В частности, логика деления учебного курса на общую и особенную части авторами последующих методических разработок была, вероятно, воспринята именно отсюда.

Явный общетеоретический акцент в изложении проблем юридической техники делает в своем учебнике и Т. В. Кашанина. Практически все основные темы курса теории государства и права автор учебника рассматривает в технико-юридическом контексте. По структуре работа делится на общую и особенную части. В первой освещается история развития юридической техники (в соответствии с основными стадиями развития права), дается характеристика особенностей юридической техники в различных типах правовых систем (и, соответственно, характеристика самих правовых систем), рассматриваются понятие, классификация и общие правила юридической техники. В особенной части раскрывается содержание отдельных видов юридической техники: правотворческой, техники опубликования нормативных актов, техники систематизации, интерпретационной, правореализационной и правоприменительной техники. Характеристика каждого вида предваряется описанием соответствующей юридической деятельности – правотворческой, систематизационной, интерпретационной и др. Технико-юридические правила включают как собственно технические, так и процессуальные требования. Изучение подобного курса может, таким образом, быть направлено не только на формирование системного представления о юридической технике, но и на повторение, обобщение знаний по общей теории права[72].

Учебник «Юридическая техника: общая часть»[73] также базируется на общетеоретическом подходе, однако включает лишь такие темы, которые не изучаются в курсе теории государства и права: понятие, виды, состав юридической техники, система ее средств (юридический язык, нормативные предписания, правовые предположения, правовые символы и т. п.). Такое построение учебного курса связано с тем, что времени на изучение этой дисциплины, как правило, выделяется не так много, чтобы дублировать уже рассмотренные ранее теоретические положения. Та же логика лежит и в основе настоящей работы. Второй из возможных методических подходов носит прикладной характер. Изучение юридической техники преследует в данном случае цель формирования конкретных практических навыков: оформления юридических документов, устного выступления в суде, совершения юридически значимых действий, заключения сделки. Значение их чрезвычайно велико. К сожалению, на сегодняшний день высшее юридическое образование в нашей стране избыточно теоретизировано, оторвано от практики. Даже преподавание отраслевых дисциплин часто бывает ориентировано скорее на изучение теоретических конструкций, чем на практическое применение соответствующих знаний (хотя сложно спорить с тем, что именно в ходе изучения отраслевых дисциплин студенты должны приобретать начальные технико-юридические навыки[74]).

В результате многие студенты, окончив вуз, оказываются не готовы к профессиональной деятельности.

Следует отметить, что первоначально преподавание юридической техники в нашей стране шло именно по такому сугубо прикладному пути. Данная дисциплина рассматривалась как факультативный курс, дающий навыки поиска информации, подготовки юридических документов, письменной и устной аргументации переговорного процесса, техники собеседования[75]. Подобные прикладные спецкурсы далеко не всегда охватывают весь спектр технико-юридических проблем, бывают они и более конкретными. Так, часть дисциплин, преподаваемых во многих вузах и относящихся по своей проблематике к предмету «Юридическая техника», касаются навыков составления письменных документов: «Документоведение», «Документационное обеспечение юриспруденции». Некоторые из подобных курсов, наоборот, привязаны к устной речи юриста: «Основы ораторского искусства», «Риторика юриста», «Стилистика деловой речи», «Судебная лингвистика». Некоторые охватывают весь круг языковых проблем юриспруденции: «Язык и право», «Юрислингвистика». Помимо сугубо филологической направленности, технико-юридические спецкурсы могут иметь отраслевую специфику: «Техника договорной работы», «Законотворческая техника», «Процессуальные документы» – или ориентироваться на конкретные юридические специальности: «Техника судебной деятельности», «Нотариальная техника», «Основы профессионального мастерства». К сожалению, подобные узкоспециализированные курсы, выполняя очень важную, но частную задачу формирования конкретных практических навыков, не дают системного, целостного представления о юридической профессии как объективно обусловленной и социально фиксированной сфере человеческой деятельности, как системе действий, основанных на юридической квалификации[76]. Такую роль играет именно общий курс «Юридическая техника», который призван не только дать представление о юридической профессии, но и показать, чему должен научиться, что именно должен уметь юрист, чтобы достичь успеха в своей профессиональной деятельности. Подобный курс может конкретизироваться, развиваться прикладными отраслевыми спецкурсами (например, изучаемыми по выбору студента или в рамках специализации), но не должен подменяться ими. Такое построение учебного процесса позволяет в том числе и четко обозначить, укрепить междисциплинарные связи в системе юридических наук.

Проблема выбора подхода к преподаванию юридической техники чрезвычайно сложна и вряд ли может быть разрешена однозначно.

«С одной стороны, понятно, что научить технике, рассказывая о ней, невозможно, с другой – профессиональное владение техникой предполагает, в том числе, понимание способов ее формирования и роли в профессиональной деятельности, что предполагает знаниевый уровень подготовки, который и должны обеспечивать теоретики»[77]. Думается, путь к решению этой проблемы лежит через одновременное углубление теоретических разработок в области юридической техники и накопление эмпирического материала по внедрению соответствующей дисциплины в учебный процесс.

Нам представляется, что по своему статусу, степени разработанности, положению в системе юриспруденции, значению в формировании профессиональной компетентности будущего юриста юридическая техника вполне может претендовать на роль одной из базовых, основополагающих дисциплин в системе высшего юридического образования. Признание ее таковой позволяет построить систему обучения юриста на принципах, отвечающих запросам современной юридической практики.

Структура предлагаемого учебника как раз и рассчитана на решение этой амбициозной научно-методической задачи.

Вопросы для самоконтроля

1. Подготовьте аннотацию одной из классических работ по юридической технике российского или зарубежного автора (по выбору преподавателя или студента).

2. Оформите в виде таблицы характеристику основных этапов развития отечественной теории юридической техники.

3. Перечислите причины, обусловившие, по вашему мнению, преобладающее внимание отечественных ученых к технике правотворчества.

4. Приведите примеры закономерностей, образующих предмет теории юридической техники.

5. Изобразите схематически систему научных методов юридической техники.

6. Объясните на конкретных примерах, в чем заключается взаимодействие теории юридической техники с общей теорией права, отраслевыми и прикладными юридическими науками.

7. Назовите не менее семи-восьми неюридических научных дисциплин, развитие которых способно оказать влияние на теорию юридической техники. Укажите, в чем заключается это влияние.

8. Приведите собственные аргументы в обоснование того, что теория юридической техники (не) является или (не) должна стать самостоятельной научной дисциплиной.

9. Назовите разделы, которые, по вашему мнению, обязательно должны входить в курс юридической техники, чтобы он охватывал все основные профессиональные навыки юриста.

Тестовые задания

1. Для большинства исследований советского периода характерно:

a) широкое цивилистическое понимание юридической техники;

b) отождествление юридической и правотворческой техники;

c) полное игнорирование технико-юридической проблематики.

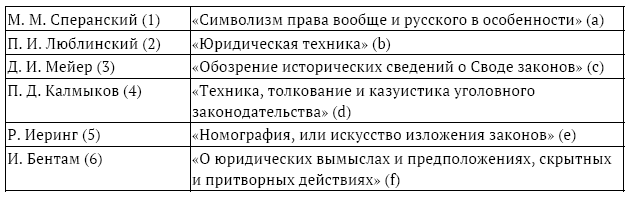

2. Найдите соответствия:

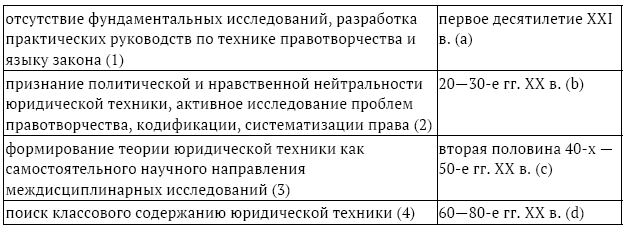

3. Найдите соответствия:

4. Найдите соответствия в примерах закономерностей, составляющих предмет теории юридической техники:

1) историческая взаимосвязь права и языка – это пример закономерности:

a) глобальной или

b) локальной?

2) стремление права к формальной определенности – это пример закономерности:

a) постоянной или

b) временной?

3) влияние византийского права на юридическую технику Русской Правды – это пример закономерности:

a) глобальной или

b) локальной?

4) расширение цифровизации юридической деятельности – это пример закономерности:

a) постоянной или

b) временной?

5. Найдите лишнее в перечне учебных дисциплин:

a) «Профессиональные навыки юриста»;

b) «Риторика юриста»;

c) «Стилистика деловой речи»;

d) «Техника договорной работы»;

e) «Судебная лингвистика»;

f) «Корпоративное право»;

g) «Законотворческая техника»;

h) «Процессуальные документы»;

i) «Информационные технологии в правотворчестве и правоприменении».

6. Структура учебного курса «Юридическая техника», как правило, предполагает деление:

a) на общую и особенную часть;

b) теоретическую и прикладную часть;

c) устную и письменную юридическую технику.

7. Вычеркните лишнее.

Юридическая техника как учебная дисциплина:

a) базируется на научных методах и категориях общей теории права;

b) тесно взаимосвязана с отраслевыми и прикладными юридическими дисциплинами;

c) активно использует данные логики, герменевтики, лингвистики, риторики, документоведения, информатики, других неюридических дисциплин;

d) формирует у студентов концептуальное представление о профессиональной юридической деятельности;

e) является единственной дисциплиной, направленной на формирование практических профессиональных навыков юриста.

Рекомендуемая литература

1. Алексеев С. С. Общая теория права. 2-е изд. М., 2008.

2. Давыдова М. Л. Юридическая техника: общая часть. М., 2014.

3. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: в 2 т. / под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2001.

4. Иеринг Р. Юридическая техника / сост. А. В. Поляков. М., 2008.

5. Калина В. Ф. Юридическая техника. М., 2014.

6. Кашанина Т. В. Юридическая техника. М., 2007.

7. Муромцев Г. И. Юридическая техника (некоторые теоретические аспекты) // Правоведение. 2000. № 1.

8. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенная части. М., 2002.

9. Петрова Т. В., Синюков С. В., Танимов О. В. Юридическая техника: учебное пособие. М.: Проспект, 2021.

10. Проблемы юридической техники / под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2000.

11. Сырых В. М. Логические основания общей теории права. В 2 т. Т. 1. Элементный состав. М., 2000.

12. Юридическая техника: ежегодник. 2009. № 3: Специальный выпуск «Юридическая техника в системе вузовской подготовки правоведов: научно-методическое обеспечение и дидактические пути его совершенствования».

Раздел 2

Понятие, виды и значение юридической техники

2.1. Понятие юридической техники

Юридическая техника – система профессиональных юридических правил и средств, используемых при составлении правовых актов и осуществлении иной юридической деятельности в сферах правотворчества, правоинтерпретации, властной и невластной реализации права, обеспечивающих совершенство его формы и содержания.

Несмотря на многочисленные дискуссии, большинство ученых сходятся в том, что под юридической техникой следует понимать профессиональное мастерство, профессиональное искусство юриста, средства, приемы, навыки – образно говоря, «инструментарий», который позволяет ему рационализировать свою деятельность, оптимальным путем достичь ее целей. Профессиональный успех юриста, помимо глубоких знаний в области действующего законодательства, обусловлен множеством факторов: наличием развитого креативного правового мышления (аналитического склада ума), ораторскими и коммуникативными навыками, владением правилами делопроизводства, искусством аргументации и умением грамотно выразить свою мысль. Все эти и многие другие компетенции характеризуют практическую, инструментальную часть юридической деятельности, т. е. относятся к сфере юридической техники.

Не оспаривая практическую значимость феномена юридической техники, ученые ведут активные теоретические дискуссии по поводу определения ее понятия, выясняя, кто и как применяет правила юридической техники и на что преимущественно направлено их применение.

Наличие дискуссий при этом вовсе не свидетельствует о неопределенности[78] в вопросе о понятии юридической техники. Существующие подходы предлагают вполне четкое представление о его содержании, расходясь лишь по ряду конкретных моментов. В самом общем виде существующие научные споры можно разделить на две большие группы, сконцентрированные на следующих вопросах:

а) что совершенствуют правила и средства юридической техники (спор об объекте юридической техники);

б) кто применяет эти правила и средства (спор о субъекте юридической техники).

Рассмотрим их по порядку. Спор об объекте юридической техники нередко упирается в дилемму: это документы либо деятельность.

Оба подхода к решению этого вопроса имеют своих авторитетных сторонников. Первый, документационный подход объединяет тех авторов, которые связывают технико-юридические правила исключительно с необходимостью создания письменных документов – правовых актов. Юридическая техника рассматривается ими как техника выработки и систематизации правовых актов (С. С. Алексеев), подготовки, составления, оформления юридических документов (А. Ф. Черданцев), их рассмотрения, принятия и обнародования (И. Д. Шутак).

Второй подход – деятельностный – наиболее последовательно сформулирован В. Н. Карташовым, определившим юридическую технику как совокупность средств, с помощью которых достигаются необходимые цели юридической практики[79]. Сфера применения средств и правил юридической техники при таком подходе значительно расширяется, так как включает в себя, помимо подготовки письменных юридических документов, осуществление любой деятельности (письменной или устной, официальной или неофициальной), требующей владения специальными юридическими средствами, приемами, навыками. Юридическая техника предстает как инструментальная часть любой юридической практики[80], как совокупность правил и приемов наиболее оптимального правового регулирования общественных отношений[81].

Каждый из этих подходов основывается на вполне убедительных аргументах. Сторонники документационного подчеркивают, что из всех видов юридической деятельности ведущую роль играют именно правотворчество и правоприменение, которые реализуются через издание соответствующих правовых актов. Именно через эти акты право находит свое внешнее выражение и прилагается к конкретным жизненным ситуациям, поэтому технику, используемую при выработке текстов этих актов, и следует именовать юридической техникой[82].

Не возражая против положения о том, что издание правотворческих и правоприменительных актов является наиболее важным элементом юридической деятельности, подчеркнем следующее.

Во-первых, помимо правотворчества и правоприменения, существуют и другие сферы, требующие использования специальных юридических знаний, приемов и навыков: правоинтерпретационная, правоконкретизирующая, правосистематизирующая, контрольная, надзорная. Большинство из них воплощаются в определенных письменных документах, так как язык права в первую очередь письменный язык. Но «большинство» не охватывает все возможные сферы применения профессиональных юридических навыков. Публичное выступление в суде или устная консультация по сложным юридическим вопросам также требуют владения специальными юридическими средствами и приемами.

Во-вторых, правотворчество, правоприменение и любая деятельность, результатом которой является правовой акт, как правило, не может быть полностью сведена к этому акту: способы толкования права не сводятся к способам оформления интерпретационного акта, применение права – это не только издание индивидуально-правового акта, но и исследование фактических обстоятельств, выбор применяемой нормы, квалификация дела. Многие из средств и приемов, используемых в ходе этих стадий, не связаны непосредственно с тем актом, который станет итогом соответствующего процесса, и лишь косвенно влияют на его качество. Их назначение – оптимизация, рационализация юридической деятельности. Благодаря им многие этапы правотворческого, правоприменительного, интерпретационного процессов проходят незаметно для непрофессионала, автоматически. Степень владения этими «незаметными» приемами и характеризует уровень профессионализма юриста. Весь этот профессиональный юридический инструментарий и охватывается понятием «юридическая техника», которое наилучшим образом подходит для того, чтобы охватить техническую сторону всей юридической деятельности, а не только важнейших ее элементов – издания правотворческих и правоприменительных актов.

В-третьих, при более подробном рассмотрении противоречия между рассматриваемыми подходами не выглядят слишком принципиальными. Правовой акт и юридическая деятельность представляют собой две стороны одной медали. Результатом юридической деятельности в абсолютном большинстве случаев становится письменный официальный документ – правовой акт, а процесс подготовки, создания акта – это всегда деятельность. Различия между подходами не затрагивают, таким образом, сущности феномена юридической техники, а обусловлены лишь углом зрения на нее. Так как деятельностный подход открывает при этом более широкие исследовательские возможности, то выбор должен быть сделан в его пользу.