Полная версия

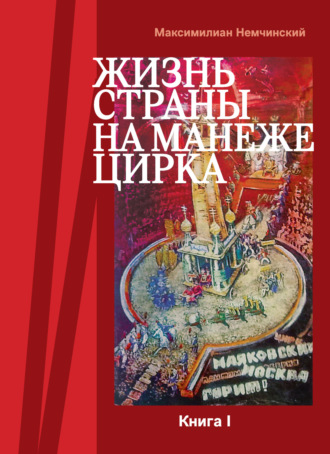

Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955

В отличие от самих мастеров манежа журналисты точно знали, что им нужно: «Требуется культура, не только физическая, узкоспециальная, но и общая. Цирк обязан быть не только универсальным “заводом развлечений”, но и школой здорового вкуса (выделено автором. – М.Н.)»[197].

Рецептов было много. И всякий журналист был убежден, что именно его совет поможет и спасет мастерство манежа. Цирковые же артисты думали иначе.

«Обращаюсь к вам, циркачам, стоящим не “у циркового манежа”, а “на цирковом манеже”, – писал, опять же на страницах газеты, неуемный энтузиаст Леон Танти[198]. – То, что ждет советский цирк и его пролетарский зритель, можете осуществить в полной мере только вы, знающие прекрасно зрителя цирка и стоящие к нему ближе всех; ваша деятельность должна обходить всю эту литературную галиматью о цирке, сбивающую с толка и не дающую ничего полезного»[199].

Труцци разделял убеждение своего коллеги и друга. Ответ, если отбросить полемический задор, казался очевидным. Для нового цирка необходимо воспитать новых артистов. Но где их взять?

КЦИ только начали свою работу. Воспитанники всевозможных физкультурных кружков, во множестве открывшихся по всему СССР, стремились устроиться в лучшие номера. Значит, шли в партнеры к иностранцам. Добившиеся известности русские артисты или продолжали гастролировать по европейским циркам, или не решались еще вернуться из Закавказских или Среднеазиатских республик, куда забрались в поисках тепла и сытой еды. Только-только они начинали перебираться в Центральную Россию и заключать контракты с ЦУГЦем. Одним из первых до Москвы добрался Л.С. Ольховиков, известный под псевдонимом Океанос. В 1927 году он с четырьмя партнерами работал с першом (а через год собрал отличную труппу из девяти акробатов-прыгунов с подкидными досками).

Его, как и остальных опытных мастеров, вдвойне смешно было к чему бы то ни было призывать.

Но прежде всего невозможно было отказаться от убеждения, что цирк по сути своей интернационален. Все мастера манежа – вечные путешественники. Сегодня они выступают в одной стране, через неделю на другом континенте. Поэтому их номера должны быть понятны всем и всюду. То есть цирк, постоянно обновляясь, остается неизменным.

Как профессионал, Труцци был воспитан в твердых правилах, которым верил и следовал. Цирковой артист, по убеждениям мастеров манежа, ценится по своему номеру. Номер является выражением технической подготовки, одаренности, вкуса, индивидуальности артиста. Его собственностью, его лицом. Разумеется, артист мог изменить свой номер, даже поменять жанр. Но и вновь созданный номер становился отражением возможностей и стремлений своего исполнителя. Его творческим кредо на сегодняшний день и выступление. В этом и заключается современность цирка. Современность не исключала, а подразумевала преемственность циркового мастерства, его классику, его школу. Именно школа служила гарантом самообновления цирка. «Создавались идеи новых номеров, – утверждал Труцци, – которые через несколько десятков лет или умирали вместе с их авторами или служили примерами для подражания и совершенствования целого поколения»[200]. Не следует забывать, что вынужденному как-то реагировать на постоянные призывы советизировать зрелище цирка Труцци прежде всего предстояло решить эту проблему для самого себя. При этом решить как практикующему артисту. Ведущему и по своему положению, и по жанру, в котором он выступал. Ведь конюшня дрессированных лошадей продолжала оставаться основным аттракционом цирковой программы.

Приведенный выше перечень сменяющих один другого номеров, составляющих выступления его конюшни, позволяет понять, как конкретно Труцци воспринимал и воплощал задачу сделать цирк современным, то есть советским, для зрителей Советской России. Современным – значит, интересным.

Конная дрессура, от первых лет зарождения циркового искусства, почиталась его высокой классикой. Тем не менее она постоянно развивалась и совершенствовалась, отвечая возрастающему профессиональному мастерству и меняющимся требованиям жизни. Подобно великим предшественникам, Альберту Шуману и Эдуарду Вульфу, Труцци вводил в свои композиции сюжет. Так был повторен «Детский сад» («Kindergarten») Шумана, в котором лошади качали друг друга на доске-качелях, съезжали с горки, отбивали задними ногами мяч в публику, словом, шалили, как детишки на игровой площадке. Позже Труцци пустил в работу эффектные скетчи, где лошадь, наряженная в брюки и сюртук, выходила на задних ногах, садилась в кресло перед столом, делала заказ, переворачивая мордой листы принесенного коверным меню, а потом и ела овощи из поставленных на стол перед ней тарелок. Словом, вела себя, как завсегдатай ресторана. Сценка так и называлась: «Лошадь в ресторане». Еще более виртуозная работа демонстрировалась в композиции «Лошадь в кровати». Там посреди манежа устанавливались большая, застланная одеялом кровать и прикроватная тумбочка с горящей на ней свечой. Лошадь, так же одетая, как и при посещении ресторана, подходила на задних ногах к кровати, самостоятельно стягивала с себя сюртук и брюки, доставала из-под кровати (и прятала обратно) ночной горшок, отбросив угол одеяла, садилась, а потом ложилась, умастив голову на подушку, и натягивала на туловище одеяло. После этого животное, подняв голову, дуло на свечу, гасило ее.

Труцци включал в свой репертуар и более мелкие сценки, в которых лошади имитировали поведение человека. Такими были «Проходная комната», где животное гонялось за коверным, открывая и закрывая двери, за которыми тот пытался скрыться, лошадь-цимбалист, поднимающаяся на задние ноги и бьющая в такт музыке передними, на которых были закреплены литавры, или «римские легионеры», где лошади перестраивались из колонны в шеренгу, синхронно маршируя при этом, или танцующие лошади, исполняющие модные танцы, как его знаменитая солистка «Мисс Тангейт»…

Дрессировщики, выводящие на манеж конюшни, обычно демонстрируют и еще один самостоятельный номер, выезд на соло-лошади, профессиональный уровень которого подчеркивается уже его названием: «Высшая школа верховой езды». Единение, буквальная слитность животного и наездника, безукоризненная четкость меняющихся шагов, аллюров, перемещений по манежу несет на себе невольную холодность, академическую бесстрастность исполнения. Но Труцци и здесь демонстрировал скрытый темперамент сосуществования лошади и наездника, находил яркий изобразительный ход. Таким был широко рекламируемый «Испанский пикадор». Здесь и костюм, и арнировка лошади, и музыкальное сопровождение придавали работе, традиционно скрупулезно-сухой, бурный, с трудом сдерживаемый темперамент. Повышенная энергетика была свойственна всем работам дрессировщика. «В любом движении его лошадей нет ни малейшего намека на штамп, привычку или вялость, – свидетельствует рецензент. – Достигает этого Труцци тем, что с момента выхода на арену между ним и его лошадьми открывается глухая волевая борьба, заканчивающаяся каждый раз блестящей победой В. Труцци»[201]. Дрессировщик предлагал иное, более профессиональное объяснение. Просто он умеет, писал Вильямс Жижеттович, отбирать своих четвероногих артистов. «Лошади хороших кровей представляют большее преимущество для дрессировщика, чем обыкновенные, – как ласкающее взгляд зрелище для публики, – потому что каждое движение породистой лошади, поворот головы, постановка ноги, гораздо эффектнее, чем у простой»[202]. Сам страстно-темпераментный, Труцци достигал очень быстрых динамически-стремительных темпов построения номеров, работая исключительно с жеребцами.

Столь же экспрессивно начал он использовать в своих композициях и музыку. Резко меняя темы и темпы, дрессировщик ориентировался, по традициям цирковых постановок своей семьи, на содержательные симфонические произведения, на классику инструментальной музыки. Энергию и динамику его «Табуна лошадей» подхлестывала, например, «Венгерская рапсодия» Ф. Листа. «На протяжении одного номера, – по свидетельству Е.М. Кузнецова, – у него восемь раз менялась музыка. Он пытается драматизировать конный номер, пытается создавать образ, передавать эмоции»[203].

Артисты цирка хорошо знают, что мало подготовить номер технически, ему необходимо придать оригинальную зрелищную форму. Поиску своего манежного образа Труцци придавал огромное значение. Он знал, как важен при этом эффект неожиданности. Так, готовясь к лондонским гастролям, Труцци распорядился изготовить для выступления с номером высшей верховой езды костюм красного конника. Разумеется, для англичан с их культом верховой езды, как и для европейского зрителя, такое преображение цирковой классики стало неожиданностью. Еще большей неожиданностью, вызывавшей шквал аплодисментов, стала финальная комбинация, когда внезапно гас свет и зажигались красным фосфоресцирующим светом звезда на шлеме-богатырке, «разговоры» красногвардейской шинели и бинты на бабках лошадиных ног, в финале «Буденовца».

Труцци одним из первых в цирке обратился к живописному, «театральному» по убеждениям той эпохи свету. Традиционное – обязательное, по мнению знатоков, – белое освещение он сменил на эмоциональное цветное. В его дресс-фантазиях на затемненном манеже главного героя или фалангу самостоятельно движущихся лошадей сопровождали прожектора, а то в полнейшей темноте действие высвечивалось факелами или фосфоресцирующими красками.

В поисках современности подачи своих номеров Труцци стремился совмещать профессионализм исполнения с художественной образностью зрелища. И прибегал для этого ко всем возможным средствам как цирковой, так и театральной образности.

В своих творческих исканиях Вильямс Жижеттович был, разумеется, не одинок.

Подобным путем стремились идти и его русские коллеги. Николай Гладильщиков, например, выводил смешанную группу хищников в образе доброго молодца под музыку из «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. И если Шуретта, Мария и Жорж Розетти, прекрасные эквилибристы на проволоке, надевали восточные костюмы, как в завоевавшем сердца зрителей фильме Дугласа Фэрбенкса «Багдадский вор», или модные парижские наряды и работали под завоевывающий мир чарльстон, то потому, что стремились быть современными.

Если толковать современность как злободневность, то ближе всех к сегодняшнему дню, каждодневным проблемам, быту стояли клоуны.

Как ни велико количество цирковых жанров, все они подчиняются одним правилам. В том числе и комические. В те годы клоуны были куда разнообразнее, чем в наши дни. На манеж выходили буффонадные клоуны, клоуны-эксцентрики, клоуны-дрессировщики, музыкальные клоуны, клоуны у ковра (вскоре их начали для краткости именовать «ковровыми» или «коверными»), да и почти каждый номер имел своего комика. И все они обходились без словесных реприз, без сатирического куплета.

«Каждое такое антре было фейерверком, – вспоминал Труцци годы своего детства, – который ослеплял зрителя быстрой сменой трюков и неожиданных комических положений»[204]. Таких же клоунов он застал на современном манеже, проехав с гастролями по всем крупным европейским городам. Поэтому, естественно, не видел необходимости и смысла в каком бы то ни было изменении цирка, в его, пользуясь сленгом тех лет, советизации.

Однако должность артистического директора обязывала. Единственным жанром цирка, который со времен Анатолия Дурова позволял себе оперативно откликаться на проблемы насущного дня, можно было назвать все-таки клоунов.

Не мудрствуя лукаво, номера, которые особенно нравятся современным зрителям, охотно принимаются ими, которые без слов выражают современное ощущение мира, следует признать современными. Тогда понятие «советизирование» относится к тем номерам, где этого ощущения добиваются словами. При этом необходимо без обиняков сформулировать, что в нашей жизни хорошо, а что плохо (в крайнем случае, недостаточно хорошо). Таких клоунов знал дореволюционный русский цирк, когда с его манежа еще не возбранялось обличать власть имущих. Это началось с Анатолия Дурова, который считался дрессировщиком, а прославился своими бичующими властей монологами. С Бим-Бомов, ухитрявшихся совмещать игру на эксцентрических инструментах с разоблачительными куплетами. Теперь власть была своя, советская, ее неудобно было обличать. Тем решительнее можно было обрушивать сатирическое слово на капиталистов и кулаков, на бракоделов и хулиганов. Это претило буффонадным клоунам или музыкальным эксцентрикам. Но это был привычный репертуар эстрадников. И руководство ЦУГЦа[205], как всегда изобретательно, решило трудоустройство этих артистов разговорного жанра. А заодно проблему советизации циркового искусства. Для эстрадников открыли манеж. Подлинной советизации клоунады это не решило и не могло решить, но отчитаться перед вышестоящими инстанциями позволило.

Разумеется, и цирковые клоуны к этому времени начали добавлять в свой репертуар отдельные политические репризы, а то и пересматривать композицию своих выступлений. Настойчивые призывы к цирку, ставшему государственным, породили в нашей стране клоунов, которых стали именовать «злободневными», «сатириками», даже «политическими». Наиболее прославились в этом качестве Виталий Лазаренко, афиширующий себя «народным шутом», и буффонадные клоуны Альперовы, и такие оригинальные музыкальные эксцентрики, как братья Леон и Константин Танти. Их успех, так же, как былая слава покинувших страну Бим-Бомов, вызвали к жизни бесчисленных подражателей. Обязательное привлечение в программы представителей этого нового клоунского жанра, «разговорчивого клоуна», и исчерпывало, по мнению и циркового руководства, и курирующих его органов, и даже прессы, насущные задачи советизации цирка. А так как манеж оказался открытым для всё увеличивающегося числа разговорников с эстрады, проблема, казалось, отпала сама собой.

Но вот сами артисты цирка были убеждены, что не следует привлекать на манеж сатирическое слово вне комических положений. Больше того. «Сатирические спектакли в цирке строить надо так, – предупреждал Труцци, – чтобы действие развертывалось одновременно со словами»[206]. И он был прав, потому что и традиции цирка, и новый опыт советских клоунов, таких, как Виталий Лазаренко, братья Танти, Альперов с Максом (Д.С. Альперов после смерти отца начал, уже в маске «белого клоуна», выступать с М.И. Федоровым), и уже многих других, убеждал, что на современном советском манеже формируются игровые клоунады, в которых слово (диалог или даже монолог) поддержано цирковым действием, погружено в него. «Само собой разумеется, что наши цирки должны научиться создавать свою высокой художественности пантомиму-феерию (выделено автором. – М.Н.), – констатировал глава Главреперткома Р.А. Пельше, – что является делом исключительной важности, но и еще большей тонкости, сложности и трудности»[207]. Также и А.В. Луначарский, когда в своих рассуждениях о пятилетнем пути госцирков вспоминал «красочные революционные пантомимы»[208], имел в виду исключительно, как становится ясно из контекста статьи, развернутые клоунские номера. И это новое явление, широко обсуждаемое и именуемое когда политической клоунадой, а когда и сатирической пантомимой, сводило на нет все воспоминания о большой постановочной цирковой пантомиме. И Труцци как артистический директор, и журналисты как наставники цирка вспоминали о ней в последнюю очередь. Рассуждения сводились в основном к необходимости возврата к традиционной для манежа пантомиме-феерии, пантомиме-буффонаде, которые нужно было сделать современными по сюжету. Решительнее всех был вывод одной из статей, опубликованных в журнале «Цирк».

«Что же до пантомим – то, полноценные в свое время, – они наверно окажутся теперь слишком примитивными, слишком пресными, недостаточно чудесными в наш век технических чудес, недостаточно массовыми и импозантными!.. Если цирковая пантомима и удивляла какой-нибудь «морской сценой», превращая манеж в водный бассейн, то теперь, когда даже радио входит в повседневный обиход – этим вряд ли увлечешь цирковой амфитеатр!.. И еще: пантомима незаметно соскальзывает в театральность и театральщину, засоряя чистые элементы цирка, как такового!..

Все это находится вне путей циркового искусства»[209].

Запомним это высказывание. Отметим, кстати, что журнал этот являлся официальным печатным органом Центрального управления государственными цирками, а автором статьи был Е.М. Кузнецов[210].

Впрочем, никто против подобного утверждения не возражал. Никто, кроме одного из энтузиастов нового театра, достаточно далекого от непосредственной работы на цирковом манеже.

С.Э. Радлов, руководя театральной студией, выпуская спектакли на драматической, оперной, опереточной сцене и участвуя в постановках массовых зрелищ на площадях и набережных Петрограда, а потом и Ленинграда, увлекся возможностью создать на манеже советскую цирковую пантомиму, пользуясь исключительно цирковыми средствами. Пантомиму, пропагандирующую советскую власть, агитирующую за революцию. Вместе с В.М. Ходасевич, оформлявшей большинство его постановок за прошедшие семь лет, Сергей Эрнестович заключил соглашение с дирекцией ленинградского цирка на постановку октябрьской пантомимы.

Работа эта вдвойне интересна тем, что взялись за нее Радлов и Ходасевич, возглавляя грандиозную постановку на Неве, посвященную десятилетию Октября. Работу, необычную даже в череде осуществленных ранее массовых революционных зрелищ. Если в наиболее масштабной из них (4 тысячи участников) на ступенях Фондовой Биржи мимические сцены исполняли армейские подразделения, актеры театров и самодеятельных кружков, поддерживаемые звучанием оркестров или сводного хора, то представление, задуманное к 10-летию Октября, «разыгрывали» здания и мосты Ленинграда, освещаемые прожекторами и тысячами электроламп, а также корабли Военно-Морского Флота. Даже светящийся силуэт Ленина на броневике проносился на катере. А гигантские (пятнадцатиметровые) объемные карикатуры на Капитализм, Фашизм, лидеров Англии и Франции, без которых никогда не обходились массовые действия, вывозили на баржах и, одну за другой под смех и аплодисменты зрителей разносили в клочья петардами.

Пространные свидетельства о постановке «10 лет Октября», осуществленной на берегах Невы, оставили многие газеты. «Для инсценировки были стянуты все юпитеры ленинградской кинофабрики и десятки военных прожекторов. Общая сила света превысила три миллиона свечей», – свидетельствует, например, С.Д. Дрейден[211]. Но рецензия А.А. Гвоздева позволяет почти реально представить грандиозность этого праздничного зрелища. Вот как описан его финал: «Все военные суда покрываются гирляндами огней, четко обрисовывающими силуэт корабля, его борта и мачты. С каждого судна взвиваются в воздух ракеты. Петропавловская крепость увенчивается широко развернутым рисунком огней ламп и многих сотен факелов, над которыми взлетают в воздух красочные дожди фейерверка. Огромное пространство перед крепостью кажется залитым ликующим, движущимся, взрывающимся светом, а из рупоров летит мощный возглас: “Да здравствует Октябрьская революция!”, подхваченный гулом пушечных выстрелов»[212].

По воспоминаниям Н.В. Петрова, одного из сопостановщиков массового действия, С.М. Киров, глава ленинградского обкома и фактически города, подтвердил:

«– А интересное это дело – пантомимы. Это – несомненно, представления нашей эпохи…»[213].

Это было 7 ноября 1927 года.

А накануне, 6-го, на манеже Ленгосцирка показали поставленную Сергеем Радловым и оформленную Валентиной Ходасевич цирковую пантомиму «Октябрь на арене».

Многочисленные документы и воспоминания позволяют проследить процесс создания массовых действий. Известно, что эскизы для ознакомления с замыслами празднеств выставлялись не где-нибудь, а в Белоколонном зале Смольного, и утверждала их специально созданная комиссия. Газеты регулярно информировали горожан, будущих зрителей, об отработке наиболее ответственных эпизодов. Все постановочные требования, обращаемые в бесчисленные городские и воинские инстанции, беспрекословно выполнялись. А требования, так же, как, соответственно, и бюджет, были немалые. Ведь готовилось праздничное зрелище для 40–50 тысяч зрителей.

У цирка, разумеется, были куда меньшие масштабы (аншлаг – 3 тысячи зрителей).

И совершенно другие задачи собирался решать С. Радлов, вызвавшись создать спектакль на манеже. Он воспользовался случаем найти иное постановочное решение воплощению той же темы.

Д.И. Золотницкий, исследуя театральную жизнь 20-х годов, напоминает, что тогда продолжал существовать «устойчивый, но неточный взгляд на Радлова как режиссера, будто бы отягощенного и скованного собственной эрудицией»[214], и ссылается при этом на достаточно пристрастный анализ его постановочной и теоретической деятельности, опубликованный П.А. Марковым в 1929 году.

«Режиссерское гелертерство[215] – путь от университета к театру, от историко-теоретического театроведения к практической сцене – не самая значительная сторона Радлова. Истоки мастерства ленинградцев лежат в проповедях и сценическом учении Мейерхольда десятых годов… – утверждал автор как воинственный сторонник московского, мхатовского психологизма. – Соблазны бытоизображения были им чужды. Прыжок в современность совершался первоначально во имя театра, а не во имя современности. Ленинградские художники сцены во многом повторяли путь поэтов. Они отчетливо сознавали невозможность прогрессивного хода искусства вне связи с современностью. Быть контрреволюционным в политике означало контрреволюцию в искусстве: реакция в искусстве была им глубоко отвратительна. “Иные дали”, раскрытые революцией, увлекали к новым поискам»[216].

Как раз в этот период Сергей Эрнестович увлекся изучением связи между построением пьесы и управлением вниманием зрительного зала. Несколько позднее он даже представил Драматургической секции ТЕО Института истории искусств сообщение о драматургической технике. В нем Радлов утверждал, что советская драматургия должна быть отнесена к системе, «в основе которой лежит закон контраста (выделено автором. – М.Н.) в его многообразных проявлениях. Тут и легкое переключение от слез к смеху, “американские горки” трюкачества и комического; тут – и различное наполнение сцены (чередование монологов с диалогами, индивидуальных сцен с массовыми), и чередование стихов и прозы, наречий и литературного языка, слова и движения, а также различных техник актерской игры»[217].

В соответствии с этим выведенным им законом Радлов и выстроил сценарий цирковой пантомимы. Убежденный, что «современный человек – человек действия»[218], он разбил действие на мелкие эпизоды. Сюжетно самостоятельные, они выстраивались даже не в хронологической, а в логической связи. Прошедшее десятилетие отображалось в своих главных этапах: революция, Гражданская война, интервенция, мирное строительство и 10 лет Октября.

Сергей Эрнестович действительно всерьез занимался проблемами актерской технологии и постановочного мастерства. Стремление к осознанию (и возрождению) техники площадного театра в условиях революции постоянно возвращало его к раздумьям о пантомиме.

Еще в 1923 году, рассуждая о массовых празднествах, Радлов писал: «…мне кажется несколько поспешным утверждение, ставшее ходовым: “Зрелище, даваемое для широких масс, должно быть массовым в смысле участия в нем громадного числа исполнителей”. В этом нет логической необходимости»[219]. Действительно, ведь один протагонист мог держать внимание многотысячных зрителей античных амфитеатров, а ценители, заполнившие все ярусы крупнейших театров мира, слушали, не пропуская ни слова, нескончаемые монологи классических трагедий. Те же законы справедливы для современного зрелища: «Один актер, как упрямый утес, возвышающийся над рокочущем морем зрителей, покорит и зачарует его трагическими словами, один клоун всколыхнет зрителей своим заразительным смехом – это такой же народный, такой же для массы театр, как и созерцание нескольких тысяч исполнителей»[220].

Такое убеждение позволило максимально ограничить в любом эпизоде количество персонажей, что в свою очередь предполагало высокий профессионализм каждого из них. Работая над невской постановкою, Радлов стремился «найти приемы монументального стиля (выделено автором. – М.Н.) народного зрелища»[221]. Одновременно, выполняя «социальный заказ» для цирка, он получил возможность еще раз обратиться к созданию зрелища, опираясь исключительно на средства цирковой выразительности.

Еще в 1920–1922 годах С. Радлов вместе с В. Ходасевич и участвующими в этом эксперименте К.М. Миклашевским и В.Н. Соловьевым увлекся возможностью вернуть к жизни виртуозную commedia dell’arte (итальянскую импровизационную комедию начали в эти годы именовать также «народной», за одно это ее следовало воскресить) и приспособить к требованиям сегодняшнего дня. Для этого прежде всего требовались артисты, владеющие акробатикой и эксцентрикой. Их легко нашли, пригласив цирковых, всегда ищущих возможность подзаработать мастеров. Они и помогли сформировать стиль «Народной Комедии» – «яркая динамичность, плакатная острота и выпуклость жестов, преувеличенная буффонада в актерской игре, клоунада и акробатика, эксцентризм и импровизация»[222].