Полная версия

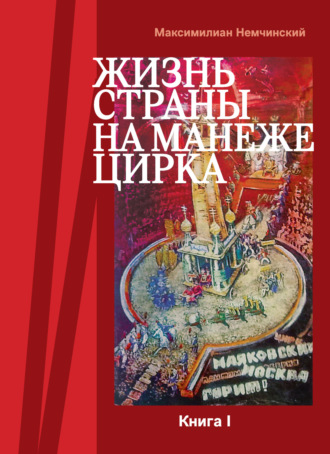

Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955

К выучке этой своей цирковой труппы Радлов и Ходасевич обратились и в 1922 году при постановке буффонно-сатирического обозрения «Блокада России», которое разыгрывалось на пруду Каменного острова и перекинутом через него мосте. Вода обогащала постановочные возможности зрелища. По ней метался «блокирующий» Россию игрушечный, сооруженный из ялика броненосец лорда Керзона[223], сюда сбрасывались с моста «интервенты», а в апофеозе на водную гладь выплывали бесчисленные лодочки под разноцветными парусами. Что касается самого действия, то оно, по свидетельству С.С. Мокульского, «было оснащено характерными для Народной Комедии трюками, которые несли здесь функцию политической сатиры»[224]. И артисты, шаржированно загримированные под хорошо известные зрителям по газетам карикатуры, и революционные матросы (присланные из Кронштадта военморы) лихо и с удовольствием участвовали в шутовской битве. Ведь совсем недавно многие из них всерьез, а не понарошку отбросили интервентов от Петрограда. Зрители также становились подлинными соучастниками сражения, хотя сейчас сидели на скамьях специально выстроенного для них амфитеатра, а не сражались, как совсем недавно, плечо к плечу с моряками и красноармейцами.

Обратившись к цирковой постановке, от привычного распределения ролей (ведущие персонажи – артисты, сражающиеся массы – присланные воинские отряды) решительно отказались. Пантомиму предполагалось создавать исключительно цирковыми силами. «Действие построено на создании двух основных элементов циркового представления, – подчеркивал Радлов, – героико-спортивного и сатирико-клоунского, из которых первый пользуется в основном действии, а второй – в интермедиях»[225]. Другими словами, оригинальный сценарий, созданный режиссером, ориентировался на категоричность и самоограниченность народного театра.

Мало того, избранный постановочный прием всячески подчеркивался. Это касалось и оформления. Как известно, цирковые директора, впрочем, как и все директора, крайне неохотно выделяют из бюджета средства на постановку. Впрочем, замысел Радлова и Ходасевич и не предполагал этого. Им было интересно добиться праздничного зрелища, опираясь на возможности цирка и профессиональное мастерство его артистов. Ставка при этом делалась не на обстановочный, а на трюковой цирк. Следовательно, на трюк. «Цирковой номер берется, во-первых, в логической последовательности общего сюжета, – формулировал Радлов свое постановочное решение, – во-вторых, в сжатом сгущенном виде, скорее, как быстро мелькающий образ, чем как разработанное во всех подробностях зрелище»[226]. Декорации как таковой не существовало. Подчеркивалось, в приемах откровенного народного балагана, что действие разворачивалось именно в цирке. На опилках манежа, покрытого небольшим, ромбом лежащим ковром. На барьере манежа, служившем, когда требовалось, – постаментом для персонажей, а при необходимости – преградой. На канатах и веревочных лестницах, уходящих к куполу. Бутафория была исключительно игровой (котелок, подвешенный на треноге над костром, царский трон). Она выносилась и уносилась в ходе разыгрывания эпизодов.

Этот же балаганный прием сохранялся при создании костюмов. Все клоунские персонажи, вне зависимости от ролей, которые они разыгрывали, появлялись в гриме и одеждах, уже известных зрителям по их номерам, исполнявшимся в первых двух (цирковых) отделениях. Только костюмы эти были дополнены деталями, характеризующими персонажей, которыми они представлялись в том или ином эпизоде (так, например, Эйжен, изображая буржуя, выходил в цилиндре, а подстрекая белогвардейцев к сражениям, менял его на польскую конфедератку). Правда, для строителей нового мира специально была сшита униформа. Белые рубахи с длинными рукавами и красной оторочкой на кармане, черные комбинезоны с лямкой через одно плечо и красной подкладкой отстегнутого клапана, черные ботинки и кепка в черно-белую клетку. Одежда строгая и в то же время празднично-звонкая. Так же, в три цвета, были одеты физкультурники, появляющиеся в апофеозе. Все в коротких красных физкультурных трусах (сегодня их назвали бы шортами) и белых фуфайках. У юношей – с длинными рукавами и гладким вырезом, удлиняющим шею. Короткие рукава девушек были оторочены красной полосой, красными же были отложные воротнички и соединяющая их красная планка, головы повязаны кумачовыми косынками. И красногвардейцы, и белые войска появлялись в памятной еще с Гражданской войны форме. Такой же бытовой и достоверной была одежда дореволюционных обывателей.

В тексте, написанном от руки, под которым цирк и заключил с Радловым договор, он констатировал: «До точного установления состава исполнителей, которым будет располагать Ленинградский госцирк в дни Октябрьской годовщины, не представляется возможным написать точный сценарий зрелища, а лишь самую общую схему его, которая, скорее, должна дать понять об основных принципах сочинения сценария и постановки его, чем о самом сценарии (выделено автором. – М.Н.)»[227].

Постараемся разобраться в этих принципах, их замысле и осуществлении. Тем более, что сохранившиеся в фондах Санкт-Петербургского музея цирка документы предоставляют возможность сравнительного анализа замысла и осуществленной цирковой постановки мастера, а фотографии и эскизы позволяют достаточно четко представить, как был воплощен постановочный замысел Радлова.

К началу октября (а, судя по всему, это время написания оригинального сценария Радлова) было уже известно, что в Ленинград направляется государственная, в 35 голов, конюшня ЦУГЦа[228]. Руководил ею опытный конник латыш Эдуард Предэ, которого афишировали французским дрессировщиком. Подписан был контракт и с Н.А. Никитиным.

Талантливый конный жонглер, Николай Акимович сохранил после национализации всех стационаров и имущества своего семейного «Русского цирка» трех лошадей. Благодаря этому он мог при необходимости выводить их на манеж как дрессировщик. Его жена, Эмма Яковлевна, ездила тандем (программки писали для простоты «спорт-акт»), а их четырнадцатилетний сын стал уже довольно известным «малолетним джигитом Нико» (и выступал, кроме того, с номером музыкальной эксцентрики). Словом, конское поголовье, собранное к открытию сезона, гарантировало внушительные кавалерийские сражения.

Рассчитывая на все это, Радлов запланировал и массовый бой конных отрядов буденовцев с махновцами, и дуэтный поединок, насыщенный трюками джигитовки.

Мирное строительство, подъем экономики страны для своего аллегорического изображения требовали акробатов и гимнастов. В программе уже значилась парная трапеция, ожидалась группа прыгунов на батуде. Предполагался еще и приезд труппы в 15 человек, строящих на манеже акробатические пирамиды.

В ориентации на их возможности, намечены были подъем победивших рабочих по вантам, канатам и тросам в полусферу, а также борьба с врагами восстановительного периода и сбрасывание их из-под самого купола на манеж (в предохранительную сетку).

Хотя Радлов всячески пропагандировал импровизационность действия (и широко пользовался ею), он знал, что в пантомиме необходимы моменты и филигранной отточенности группового действия. Демонстрировать учебные маневры красноармейцев и владения ими оружием, да к тому же в подчеркиваемом запиской «очень быстром темпе»[229], разумеется, предстояло красноармейцам, командированным ленинградскими воинскими частями. Тем, которые постоянно выручали создателей батальных спектаклей и празднеств. А для отмеченного пояснительной запиской «построения пирамиды в центре [манежа]» планировалось приглашение физкультурной группы под управлением В.В. Рачальского, к помощи которого Радлов уже неоднократно обращался в своих разнообразных работах.

Чтобы подчеркнуть и оттенить героику пантомимы, задуманы были сатирические интермедии. Радлов изначально знал, кому поручит их исполнение. Даже выступавшей в программе со дня открытия блестящей буффонадной паре Эйжена и Ролана[230], которые, по словам В. Труцци, «в течение 20 минут, отведенных им для антре, непрерывно смешили публику, не говоря ни одного слова»[231], предстояло только ассистировать коверным.

Именно на мастерски владеющих многими цирковыми жанрами Франца и Фрица[232] (и на любовь к ним ленинградцев) делалась основная ставка. Для этой четверки профессионалов задуманы были две сатирические интермедии.

Первая называлась «Последняя мобилизация Булака-Булаковича»[233]. Грандиозный и очевидно нелепый замысел генерала предстояло реализовать на манеже предельно конкретно и наглядно. Он должен был сам вооружаться, взбираться на коня, менять его, брыкающегося, на осла и уезжать, не справившись с упрямым животным, совсем в другую от СССР сторону.

Вторая интермедия представляла коронацию Кирилла[234]. Ветхие, рассыпающиеся сановники и их дамы сопровождают появляющийся на манеже трон под балдахином. Под тягучее исполнение царского гимна они торжественно поднимают полог. На троне в короне и отороченной горностаями мантии сидит свинья. Придворные в ужасе. Свинья пытается убежать. Ее ловят (а на деле стараются подольше погонять по манежу). Свинья, спасаясь, визжит. Сановники носятся за нею, цепляясь друг за друга и падая. Зрительский хохот и аплодисменты обеспечены.

Задействованы клоуны были и в прологе, где, изображая обывателей, сталкиваются с революционным переворотом.

Переодевшись во врагов строящейся будущей страны, в бюрократов, растратчиков, кулаков, они остервенело, но нелепо пытаются помешать всему новому в финальном эпизоде.

И наконец уже в своем цирковом клоунском виде и наряде они вливаются в апофеоз. В вихревой апофеоз, придумкой которого Радлов гордился больше всего из задуманного и осуществленного в своей постановке на манеже. Все газеты, которые писали об этой цирковой пантомиме (писали, правда, не так уж и много), непременно отмечали необычный финал.

В своей записке Радлов достаточно четко обозначил меру использования в пантомиме пояснительной (разговорной) речи. При всем ее минимализме, она может быть разделена на три категории.

Первая, информационная, отдана была рупору (сегодня мы бы сказали «радиоголосу»). Она была четко определена и сформулирована. Рупор сообщал о перевороте, о мирном строительстве, напоминал порабощенным народам мира о десятилетнем празднике Октябрьской революции.

Вторая, оговоренная заранее, вводила зрителей в сюжетную ситуацию эпизода и взаимоотношения персонажей. Она позволяла клоунам импровизировать на строго заданную тему. Это они умели и не злоупотребляли лишними разговорами.

И, наконец, третья, объединяющая. Чисто эмоциональные возгласы, сопровождающие в обычной (не сценической) жизни особо крупные оценки и действия, насыщенные предельной энергетикой.

Все словесные элементы сведены были к минимуму. Радлов создавал пантомиму и добивался красноречивого действия.

Специально выпущенная к показу «Октября на арене» программка дает возможность точно представить, что из задуманного вошло в спектакль, и на каких исполнителях окончательно остановил Радлов свой выбор.

В цирк были присланы «ковбойское трио» Юнг и бывший берейтор Вильямса Труцци Вацлав Лясковский с группой дрессированных пони, уже переданной ему Кельнером. Радлов решил воспользоваться Вацлавом Борисовичем как наездником. А Ходасевич предложила привязать одному из маленьких животных дрессировщика (осла так и не нашлось) длинные уши и хвост с кисточкой. Длинноногий Франц, изображая Булака-Булаковича, смотрелся на этом маскарадном, мастерски переодетом малыше куда нелепей, чем на настоящем осле.

Прибывший в последние дни перед премьерой Виталий Лазаренко (он только в конце октября вновь вернулся в ЦУГЦ после гастролей по частным циркам) уже не столь охотно сопровождал свои монологи акробатическими прыжками и отказался подниматься на гимнастические снаряды. Тем не менее Радлову хотелось заполучить в свою пантомиму «народного шута», былая слава которого продолжала собирать зрителей. Он еще до приезда артиста сообщил в беседе с прессой, что «во главе героико-спортивной части представления стоит Виталий Лазаренко»[235]. Поэтому Сергей Эрнестович переосмыслил задуманный эпизод мирного строительства, соединил Лазаренко с Морисом из воздушного дуэта Перлас. Тот лез по веревочной лестнице к своей трапеции (над ней зажигалась светящаяся надпись «К Социализму!»), а Виталий Ефимович, энергично меняя мизансцены на манеже, выкрикивал призывные четверостишья собственного сочинения. Совершенно был изменен и интернациональный эпизод. Лазаренко отказался исполнять гимнастические трюки. Радлову пришлось даже принять предложение артиста самому написать монолог-призыв к народам Востока.

И.А. Уразов, активный пропагандист циркового искусства, отвечая упрекающим Лазаренко за неточность его поэтических сравнений, писал: «Вы скажете, что промышленность не может “течь рекой”… Но право же, речь в манеже воспринимается иначе, чем написанное. И потом ведь Лазаренко – только клоун, только прыгун, только шут»[236]. Радлов разделял эту точку зрения, тем более, что ему необходимо было и в речевых эпизодах сохранить общий характер народного балагана.

И Ходасевич одобрила торжественно-карнавальный костюм Виталия Ефимовича, в котором он захотел выйти в пантомиме. Это был широкий белый балахон до щиколоток, одеваемый поверх его всем известного двуцветного костюма работы Б.Р. Эрдмана, с жабо и широкими «боярскими» рукавами. По балахону шли апплисированные красные круги и красная же драпировка, поднимающаяся с одной стороны к горизонтальным фигурным плоскостям и спицам головного убора. Наряд этот, украшенный широким жабо на шее, вполне отвечал предполагаемой патетичности текста. А, кроме того, был выполнен в цветах костюмов Ходасевич, приготовленных для финала.

Но вот для Альперова и Макса, работающих в программе со дня открытия сезона, места в пантомиме не нашлось. Почему – свидетельств не сохранилось. Очевидно, Радлов счел невозможным допустить в показательно не разговорную пантомиму артистов, которые в цирковом отделении спектакля исполняли репризы с чисто словесным юмором.

Ведь даже Лазаренко в своем сольном выступлении в номерной части программы использовал игровую бутафорию и ростовые куклы (в которых заряжались униформисты). А Альперов и Макс к 1927 году стали ведущими исполнителями модной, так называемой разговорной клоунады.

Кавалерийский бой буденовцев и махновцев хотелось сделать как можно более масштабным, тем более, что к конюшне Предэ можно было присоединить лошадей Никитина. Собрать 38 достаточно опытных, владеющих приемами сабельного боя всадников, даже несмотря на значительное число берейторов, оказалось затруднительно. Каждый был на счету. Выход искали буквально до последних репетиций. Пробы и замены происходили даже после того, как текст программки ушел в типографию. Из эпизода «Конная Буденного, дивизия, вперед!» в последний момент В. Лясковский был переброшен одним из ведущих участников в массовый бой. На его место в дуэтном поединке буденовца и махновца назначили Никитина-младшего[237]. Это даже оказалось зрелищно выигрышно. Мальчик, одетый в красногвардейскую шинель, невольно напоминал все еще пользовавшихся успехом «Красных дьяволят»[238].

Присутствие в программе «летающих акробатов» Нельсон и труппы «римских гладиаторов» Романос позволило найти новое, чисто цирковое решение эпизода «Мирное строительство». Он получил в спектакле название «Каждый год – ступень к социализму». Все они, двадцать два мужчины, одетые в комбинезоны, созданные Ходасевич для рабочих, были объединены единым стремлением (каждый в своем жанре) вверх. Соединение разнообразных, строящихся из человеческих тел, устремленных к куполу, и взлеты их коллег с батуда, складывалось в выразительный трудовой процесс. Энергетику устремленности вверх (подразумевалось, к новой жизни) подчеркивали мешающие им клоуны-обыватели. В композицию этого эпизода вошли и Лазаренко с Морисом.

В связи с технической необходимостью убрать с манежа станок батуда понадобился еще один эпизод. Иначе пауза могла затянуться, что грозило потерей внимания зрительного зала. Нашли решение, не только сохранявшее зрительский интерес, но даже и подстегивающее его. Название эпизода «Смена смене – выметай врагов!» достаточно полно свидетельствует о его содержании. В то время, когда Морис достигал трапеции, над которой светилась надпись «К Социализму!», а Лазаренко, стоя на барьере, оканчивал чтение своих стихотворных призывов, акробаты-«рабочие», плотно окружив станок батуда со всех сторон, несли его на конюшню. Вредители и обыватели (клоуны) всячески пытались этому помешать. Но навстречу им из форганга выскакивал младший Никитин, уже переодевшийся в комбинезон рабочего и с большой красной метлой в руках. Он гнал спасающихся от его метлы вредителей вдоль барьера и одного за другим изгонял их с манежа во все пожарные проходы зала. После чего, галопом совершив круг почета, уносился, заставив коня перепрыгнуть барьер, в центральный проход.

Как в каждой пантомиме, характер восприятия действия во многом определяет музыка. Учитывая подчеркнуто агитационный характер зрелища, основой музыкального оформления была выбрана массовая песня. Она как нельзя полнее характеризовала и Гражданскую войну, и мирное строительство. Ее удаль и оптимизм еще полнее подчеркивали чужеродные мелодии (военные марши Антанты, царский гимн, романсы). И, разумеется, завершал пантомиму величественный «Интернационал», который, по обычаям тех лет, всегда подхватывал зрительный зал.

Репетиции массовых пантомим, а цирковых тем более, существенно отличаются от подготовки театральных спектаклей. Как правило, сборные репетиции занимали день, от силы два-три. Эпизоды, опять же в зависимости от их сложности, работаются более тщательно. Но и в них оговариваются и отрабатываются трюковые комбинации. Их, по заданию постановщика, готовят руководители номеров. Режиссер собирает эти разрозненные фрагменты на черновых прогонах. В конкретно же сложившейся ситуации, когда и Радлов, и Ходасевич одновременно готовили массовое празднество на Неве, их непосредственное участие в цирковой работе было ограничено катастрофической нехваткой времени. Впрочем, ситуацию облегчало то, что все перемещения судов по Неве, корректируемые Радловым, как и отрабатываемые Ходасевич передвижения вспомогательного состава перед и внутри Петропавловской крепости, возможны были только по вечерам, когда артисты цирка все равно были заняты в представлениях. Поэтому все репетиции на манеже производились в утренние и дневные часы.

Присутствия Радлова и Ходасевич требовали прежде всего массовые, ударные для постановки эпизоды. Это были кавалерийский бой, тот фрагмент, который именовался в программке «Каждый год – ступень к социализму» и, разумеется, финал. Конное сражение требовалось откорректировать по поступательной смене численности различных групп буденовцев и махновцев, мест их появления (использовались все четыре выхода), характера взаимодействий (погоня, обмен винтовочными выстрелами, сабельный бой). Требовалось найти место в этом сражении профессиональному умению «ковбойского трио» снайперски действовать кнутами и метать лассо (в кутерьме сражения оно вполне могло сойти за казацкий аркан). В эпизоде мирного строительства следовало определить меру и очередность переброски действия (значит, и внимания зрителей) от построения пирамид к прыжкам на батуде, к подъему «рабочего» под купол и к четверостишьям Лазаренко. И, наконец, самого тщательного внимания требовал финал, венчающий пантомиму апофеоз. Здесь необходимо было задействовать все, предоставляемые цирком, уровни для планировки внушительного количества артистов и животных. Ведь центр манежа был отдан физкультурной группе, вдоль барьера неслись всадники, между конниками и спортсменами цирковые артисты демонстрировали фрагменты своего мастерства (то, что в цирке именуется «шари-вари»), по барьеру перемещались клоуны, в том числе Альперов и Макс, и Лазаренко, а под самым куполом гимнаст в комбинезоне рабочего широкой дугой раскачивал трапецию. На спектаклях его стремительный полет заставит колыхаться флаги различных стран мира и, самый большой среди них, флаг РСФСР.

Проще было с отработкой клоунских интермедий. Во-первых, они были достаточно камерными и комбинировались из проверенных на зрителях комических фрагментов. Во-вторых, были отданы в руки привыкших импровизировать артистов. К тому же работу с ними Радлов начал намного раньше, чем со всеми остальными. Правда, пришлось заново решать появившийся по технической необходимости эпизод «Бежим за границу». Но и он строился на привычных клоунам трюках, так же, как создавались раньше в «Народном доме» «цирковые комедии». О характере этой работы дает представление воспоминание А.С. Сержа, одного из инициаторов создания и главных артистов «Народной Комедии»: «Пьесы, ставившиеся у нас, обычно не имели твердого писаного текста. Автор (большей частью это был С.Э. Радлов, являвшийся также режиссером этих спектаклей) зачитывал нам на репетициях сценарий, т. е. каркас пьесы. Этот костяк будущей пьесы мы обсуждали, вносили свои предложения, в процессе репетиций придумывали трюки, приспосабливая их к событиям, происходящим в пьесе»[239].

В параллель с уточнением мизансценирования, хронометража, темпа эпизодов Радлов здесь же, на месте, оговаривал с дирижером характер музыкального сопровождения пантомимы. В.Л. Гуревич был опытным руководителем циркового оркестра и даровитым композитором, написавшим не одну увертюру к часто меняющимся представлениям. С ним легко было договориться. Звучание оркестра должно было подхлестывать как исполнение эпизодов, так и их смену. Тут же действие сводилось с музыкой.

Разумеется, написав в своей пояснительной записке о принципах постановки пантомимы «общая длительность 20–25 минут», Радлов погорячился. Но и идти более 30–35 минут «Октябрь» не мог. Ведь он занимал 3-е отделение цирковой программы. Значит, начинался в продолжение полуторачасового зрелища. А напряженное внимание зрительного зала необходимо было сохранить до финала.

Здесь же, под репетиции, Ходасевич объясняла световикам, что хотелось от них для наиболее эффектной подачи как всей пантомимы, так и каждого из ее эпизодов. Повезло, что к открытию зимнего сезона цирку заново поменяли световое оборудование. Тем более хотелось поразить зрителей неожиданными возможностями перемены света и цвета.

Агитационная пантомима, как правило, проста по сюжету и категорична по своим выводам. Такого же категоричного и простого приема она ждет от своих зрителей. Опытные постановщики, Радлов и Ходасевич, знали, что, работая над пантомимой, фактически работаешь над будущим восприятием этого спектакля зрителями.

Как известно, режиссеру, как и студенту в сессию, всегда не хватает одного дня. Тем более, хочется подчеркнуть, что фрагментарность и стремительность репетиций не свидетельствовали о небрежности. Они, скорее, подтверждали небывалую погруженность в материал как постановщиков, так и артистов, их общую заинтересованность в готовящемся спектакле.

Еще бы, первая цирковая пантомима о революции!

Разумеется, любая постановка – результат совместного труда актеров и режиссера.

Но ведь спектакль делают и зрители. В этом цирковой пантомиме «Октябрь на арене» повезло. В ноябрьские дни в цирк шли, чтобы увидеть праздник. И увидели праздник.

И заканчивалась пантомима, как праздник. Зрители вскакивали с мест, аплодировали и дружно пели под оркестр «Интернационал». Ведь слова его всем известны и все верят, что «это есть наш последний и решительный бой». И никого не удивляло, что под гимн рабочих всех стран кувыркаются, прыгают, радуются своей силе и ловкости акробаты и клоуны, гимнасты и дрессированные лошади. Ведь это был праздник. Всеобщий праздник. И взрывался веселый, праздничный огонь фейерверка. Его взрывы, дуги, круги, разлетающиеся искры наполняют и цирк, и души такой радостью, что хотелось смеяться, размахивать руками и кричать «Ура!».

В.М. Ходасевич, перебирая на склоне лет свое озорное, рискованное оформление массовых празднеств и пантомим, прежде всего вспоминала о зрителях. «Нужно возбудить в них энтузиазм и героическое состояние “хоть сейчас в бой”, – писала она, – а также смех, радость, злобу, ненависть и управлять этими чувствами согласно драматургии сценария»[240]. И постановщикам «Октября на арене» удалось все это. О том, что не получилось, не произошло, потом на газетных страницах будут судачить журналисты. Но сейчас, после спектакля, зрители уже дали свою оценку.

Цирк наконец-то показал цирковую пантомиму. Сегодняшнюю пантомиму, революционную, агитационную, советскую.

Хотя ленинградские театры, начиная от Аков и до самых мелких самодеятельных, выпустили к юбилею премьеры, все они получили достаточно развернутую оценку в местной прессе. Цирковая пантомима Радлова также удостоилась упоминаний в периодике.

Дважды.

Через полтора месяца о ней вспомнил, рецензируя одну из следующих программ, С.Д. Дрейден: «Успех “Октября на арене” (октябрьская пантомима Ленгосцирка) при всех недостатках ясно показал, каких прекрасных зрелищно-агитационных эффектов можно достигнуть чисто цирковыми приемами (“схватка наездников” – Гражданская война и т. д.)». Как всегда, Симон Давидович не удержался и от рекомендаций: «Но, опять-таки, работая над пантомимой, перекликаться надо не со старой опереточной феерией (“цветочные” балеты), а с сегодняшними достижениями советского театра (Мейерхольд, живая газета), порою близко подходящего к самым основам цирка (выделено автором. – М.Н.)»[241].