Полная версия

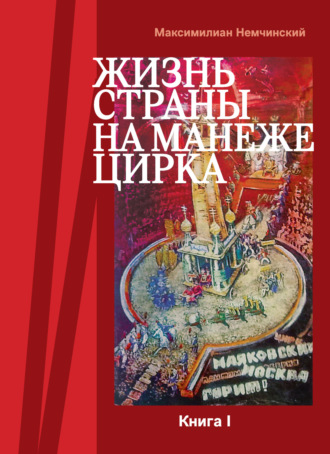

Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955

«Красная газета» с обычной для себя пунктуальностью сразу же после премьеры опубликовала обстоятельно-корректную статью[242]:

«“Октябрь на арене”, поставленный С.Э. Радловым, представляет собой тематически мотивированный монтаж начальных навыков циркового мастерства, посвященный отдельным эпизодам пройденного за десятилетие пути.

Комические выходы, порученные клоунам, развертываются удачнее сцен героических и батальных, где, – даже при первых шагах, – хотелось бы видеть больше изобретательности, больше богатства, где все должно получиться и гуще и жирнее.

Чрезвычайно ценно привлечение группы физкультурников, показавших в апофеозе отлично сделанные фигурные пирамиды: советский цирк, существующий и рассматриваемый как вершина физкультуры и спорта, протягивает руку своим сотоварищам, рабочим спортсменам. Здесь один из путей нахождения нашим цирком его подлинного выражения и стиля.

Сквозь наспех сделанную (Лазаренко читает монолог по шпаргалке, темпы затягиваются, не все гладко), урезанную и объединенную постановку цирка просвечивают заманчивые намерения постановщика и дается наглядное напоминание о том, что цирковая пантомима стоит на прямом пути советской арены, что она вправе и в силах окрасить грандиозное искусство в новые тона»[243].

Однако сами цирковые мастера этой работы вроде бы и не заметили. И словом не обмолвился об «Октябре на арене», хотя и анонсировал его, журнал ЦУГЦа «Цирк и эстрада». Промолчало и руководство.

Разумеется, обратившись к постановке пантомимы в цирке, точнее – к цирковой пантомиме, Радлов меньше всего собирался реанимировать этот заброшенный жанр большого спектакля на манеже. «Мой опыт “Октября на арене” к десятилетию Октября носил слишком случайный и проходной характер, – вспоминал он, – хотя и правильно намечал основные пути»[244]. Сергей Эрнестович, как большинство современных ему театральных режиссеров, упорно стремящихся обогатить профессиональные навыки мастеров сцены, то есть тех, с кем им в основном приходилось работать, видел в цирке начальную школу, которую драматическим артистам следовало бы окончить перед выходом на сценические подмостки. Школу, развивающую в равной степени и физические возможности, и психотехнику актера. Ведь даже К.С. Станиславский, непререкаемый лидер психологического театра, настаивал на преподавании акробатики для «самых сильных моментов душевных подемов, для… творческого вдохновенья (выделено автором. – М.Н.)»[245].

Цирк, уже не в первый раз, исполнил роль оселка, на котором оттачивалось современное мастерство театра.

Борьба за жанр

«Черный Пират» – Москва, 1928 г

Центральное Управление государственными цирками снова ждало испытание. Наступил 1928 год. Год, в который решено было отметить десятилетие государственных цирков[246].

Требовалось, значит, снова убедительно доказать (и показать на манеже), каких успехов удалось достичь за прошедшие годы.

Это опытных управленцев не пугало. Отчитываться в различных инстанциях приходилось регулярно. Подобранные факты говорили сами за себя. Результаты были очевидны, о чем и докладывали: «От двух московских цирков 1918 г. – к сети цирков РСФСР и УССР 1928 г., к пятилетнему перспективному плану развития циркового дела и капитального строительства новых цирковых зданий, разработанному в 1927 году, – таков путь экономически-организационного развития государственных цирков»[247]. Действительно, трест, собравший их вместе, стал едва ли не самым большим цирковым предприятием в мире.

А.В. Луначарский письменно поздравил с этим управляющего ЦУГ-Ца А.М. Данкмана. «Под Вашим руководством и при Вашем участии мы перешли от двух-трех государственных цирков к нынешнему Всесоюзному Тресту, – писал он Александру Морисовичу, – представляющему собой крепкое предприятие с богатым живым и мертвым инвентарем и хорошей доходностью»[248]. Похвала наркома по просвещению радует. Хотя, признаться, звучит она несколько сомнительно. Трудно представить, чтобы руководителей Большого театра или Московского Художественного благодарили за доходность их деятельности. Тем более, что требования немедленного формирования или – по принятой в те годы формулировке – реконструкции советского циркового искусства настойчиво продолжались.

Цирк отвечал на эти призывы. И в духе времени лозунгами, вывешиваемыми над форгангом: «Цирк – для трудящихся масс, учитесь у нас!» И обтекаемыми формулировками докладов: «Художественная политика Госцирков определяется как политика организации массового циркового зрелища на основе совершенной артистической техники классических форм современного цирка в их социальной реконструкции: идеологическом соответствии слова и устремленности техники в сторону физкультуры и спорта»[249]. И распахивая каждый вечер, как повелось, в восемь тридцать занавесы форгангов.

Хотя номеров катастрофически не хватало, спасение пришло по-цирковому неожиданно. К советскому правительству через Наркомпрос обратился председатель Интернациональной артистической ложи Боб О’Конор. Он просил помочь немецким артистам, испытывающим жесточайшую безработицу, пригласить их для работы на манежах СССР. ЦК РАБИС, ссылаясь на интернациональную солидарность, добилось выделения валюты. Проблема нехватки артистов разом была решена.

При цирках были организованы общежития для участников часто (чуть ли не через неделю) меняющихся программ. Окрепнув финансово, ЦУГЦ стало покупать у иностранных директоров конюшни дрессированных лошадей и группы животных, с тем, чтобы передавать их впоследствии, после стажировки, своим мастерам. Но основная ставка по-прежнему делалась не на русских артистов, которых еще надо было готовить и обеспечивать партнерами, аппаратурой, костюмами. Контрактация иностранцев эти проблемы снимала. Блестяще экипированные гастролеры продолжали оставаться главной приманкой зрелища на манеже.

К этому времени все вроде бы согласились, что цирковое искусство, как и цирковое мастерство, интернационально по своей сути. Осталось, значит, только скорректировать, каким советскому (русскому) цирку следует быть по составу исполнителей. Очевидный, казалось бы, ответ оказался не столь однозначным.

Это поняли еще братья Никитины, открыв свой «Русский цирк». Они достаточно скоро убедились, что приглашение артистов не могло диктоваться исключительно их национальностью. Уже тогда, в последней четверти ХIХ века, стало ясно, что выступающие на манеже артисты должны быть прежде всего высокими профессионалами. Только такие могли привлечь зрителя, которого мечтали увидеть у себя Никитины. Ставка делалась на богатейшее Поволжье, на тех, кто держал там в своих руках торговлю и промышленность. Эти потенциальные, желанные зрители развивали свои русские компании, но при этом следили, чтобы те были не хуже иностранных. Поэтому не брезговали пользоваться зарубежными достижениями и специалистами. Никитины контрактовали русских профессионалов, но только лучших из лучших. Приглашали и наиболее выдающихся иностранных артистов. А что касается названия цирка, то, оправдывая его, Никитины оформляли в русском стиле представления, открывающие и закрывающие сезон, а также бенефисы господина директора. И следили, чтобы на манеже обязательно присутствовали артисты с русскими фамилиями.

Вот и руководители государственных цирков пошли этим же путем. Но они стремились к оперативному и беспроигрышному результату. Поэтому, продолжая утверждать на словах необходимость воспитания нового советского артиста, стали добиваться полноценной комплектации программ, приглашая зарубежных артистов. Заручившись поддержкой Интернациональной артистической ложи, одной из крупнейших профессиональных организаций в мире[250], ЦУГЦ через ее Посредбюро разом обеспечило программами все находящиеся в его ведении цирки. Казалось, перестройка нового цирка свершилась. В крайнем случае, началась. Но это только казалось. Невозможно советский цирк создавать без советских артистов. Их же продолжали ангажировать не столь охотно, как иностранных, и на значительно меньший срок. Данкман постоянно доказывал, что именно «работа иностранцев позволила и русским артистам значительно поднять свое искусство»[251]. Разумеется, далеко не все разделяли такую точку зрения. «А не согласитесь ли вы с тем, – обращался к управляющему госцирками Лео Танти[252] по обычаям тех лет через газету, – что улучшение качества работы наших циркачей является следствием улучшения их материального положения (очень немногих) и того обстоятельства, что они могли возобновить свои реквизиты, аппараты, восстановить утраченные силы и т. п.?»[253]. Это мнение поддерживали многие артисты. Нередко и целые коллективы. В Одесском госцирке, например, собрали широкое производственное собрание работников в защиту советского артиста.

Приняли обращение: «Раньше контингент “заграничников” никогда не превышал 8—10 % всех выступавших в цирках артистических сил. А теперь? Теперь число их достигает 60 %.

Это явление недопустимое, угрожающее самому существованию советского циркового искусства»[254].

Даже зарубежные артисты, гастролирующие по стране, недоумевали. Баптиста Шрайбер, знаменитая немецкая «белая наездница», отвечая на вопросы профсоюзного журнала «РАБИС» о впечатлениях от поездки, неожиданно заявила: «По нашему мнению, в каждом цирке должно быть не менее 50 % своих, национальных артистов. Лишь при этом условии может развиваться успех данного цирка»[255]. Но ЦУГЦ не меняло свою позицию. Высокие доходы, которые приносили циркам благодаря всячески рекламируемым выступлениям зарубежных знаменитостей, были убедительнее любых доводов. Правда, во всевозможных выступлениях и отчетах постоянно подчеркивалось, что работа по привлечению русских артистов ведется, и ведется успешно.

В ход шли, что всегда звучит убедительно, цифры. Не хочется к ним обращаться, но в цирке зарплата – это еще и гарантия творческого роста: она позволяет создавать аппаратуру, костюмы, музыкальные партитуры, усовершенствовать номер, поддерживать в рабочей форме артистов, в конце концов.

«Процент иностранных артистов, доходивший в сезоне 1924/25 г. до 75 %, в настоящее время – 20–25 %. В общем бюджете госцирков (по фондам заработной платы) имеет место постоянное увеличение ставок и общей суммы на русских артистов сравнительно с стоимостью иностранных артистов. В частности, если в бюджете 1925/26 г. на оплату русских артистов падало только (здесь и ниже выделено автором. – М.Н.) 27 % от общей стоимости программы, то в 1926/27 г. на оплату русских артистов приходится уже 58 % общей стоимости программы. На оплату иностранных артистов, вместо 73 % в 1925/26, в 1926/27 г. приходится только 42 %»[256].

Звучит убедительно. И, очевидно, по отчетам все сходилось. Но при этом в опубликованном журналом «Цирк и эстрада» за подписью управляющего Государственными цирками А.М. Данкмана и артистического директора Вильямса Труцци списке приглашенных на сезон следующего после юбилейного 1928/1929 года[257], значилось 19 иностранных и 14 русских артистов[258]. Впрочем, примерно так же складывалось их соотношение на юбилейном представлении, посвященном десятилетию государственных цирков республики.

Создавать советское цирковое искусство без советских артистов было слишком эксцентрично даже для цирка. Но фактически положение сложилось именно так.

Разумеется, русские номера существовали. И их за прошедшее десятилетие становилось все больше и больше. Продолжали выступления артисты, начинавшие еще в дореволюционные времена. Физкультурные кружки, стихийно открывающиеся по всей стране, воспитывали ту молодежь, которой предстояло создать новый, советский цирк. Но, чтобы начать свою цирковую жизнь, они вынуждены были идти в партнеры и ученики к уже работающим артистам. И подчиняться уже их правилам. Тем же, кому удавалось организовать собственные номера, не хватало, несмотря на прекрасную спортивную подготовку, артистической выучки. Поэтому они уже на своих первых шагах проигрывали иностранцам. А дальнейших шагов им уже делать не удавалось. Их самодеятельным выступлениям предпочитали четко выстроенные номера зарубежных гастролеров. Молодым русским артистам не хватало порой культуры, вкуса, режиссера. Того, кто мог бы из их трюков сделать номер. А без профессионально поданного трюка и оформленного номера они не были конкурентоспособны. За их молодостью было будущее советского цирка, но сегодня их попытки пробиться на государственный манеж не принимали всерьез. Сегодня советский цирк создавали без советских артистов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Один из создателей современного отечественного цирка В.Ж. Труцци принадлежит к славной цирковой династии. Ее родоначальник М. Труцци прибыл с семьей в Россию по приглашению А. Саламонского в 1880 г. Он сам и его сыновья, и их дети, выросшие в выдающихся цирковых артистов, режиссеров и предпринимателей, внесли много существенного в развитие итальянского, русского, а затем и советского цирка. Номер «Матрос во время бури», продолжающий пользоваться популярностью, постоянно исполнялся в цирках семейства Труцци.

2

Кузнецов Евг. Цирк: Происхождение: Развитие: Перспективы. М.; Л.: Academia, 1931. С. 62.

3

Новерр Ж.Ж. Письма о танце. Л.: Academia, 1927. С. 70–71.

4

Ф. Астлея (приходится именно так, по европейской традиции, писать его фамилию Эстли – англ. Astley) принято считать родоначальником самостоятельного циркового зрелища.

5

В традиционном цирке это правило соблюдалось неукоснительно. Выступления, составленные из показа трюков разных жанров, снисходительно именовались меланж-актами (от фр. mélange – смесь), они свидетельствовали или недостаточную профессиональную подготовку исполнителя, или отсутствие у него вкуса и стиля.

6

Словесная импровизация, прославившая итальянские труппы на родине, оказалась невостребованной английским зрителем.

7

Здание деревянного на каменном фундаменте постоянного цирка было возведено на площади, отделенной для сада у Инженерного замка близ Симеоновского моста (позже там же построил свой цирк Гаэтано Чинизелли).

8

Захват капитально перестроенной французскими инженерами крепости Очаков, расположенной на берегу Черного моря рядом с устьем Днепра, позволил обеспечить безопасность Херсонеса и Крыма от влияния Турции. Длительная осада закончилась кровопролитным штурмом.

9

Данилов С.С. К столетию Ленинградского цирка (1827–1927). Л.: Academia, 1928. С. 47.

10

Генерал Д. Черчилль, удостоенный за воинские победы титула герцога Мальборо (по европейской традиции англ. Marlborough в отечественных специальных исследованиях пишется, как Мальборуг или Мальбрук), был после одной из выигранных им битв объявлен погибшим. Много позже эта канонизированная легенда и легла в основу цирковой пантомимы.

11

Объявление к № 55 «Московских ведомостей». 1812, июля 10 дня, середа.

12

Gautier Th. Histoire de l’art dramatigue en France depuis vingt-cing ans. Vol. II. Bruxelles, 1859. P. 309–310.

13

Воспоминания Д.С. Альперова, использовавшего записи отца, тоже клоуна С.С. Альперова, изданы в литературной обработке В.Е. Беклемешевой.

14

Альперов Д. На арене старого цирка: Записки клоуна. М.: ГИХЛ, 1936. С. 91–93.

15

Текст, сообщенный Ю.А. Дмитриевым членам Секции эсрады Института истории искусств, до практиков и даже исследователей цирка фактически не дошел.

16

Существует кандидатская диссертация Н.Н. Ельшевского «Пантомима на манеже советского цирка (1917–1965)», в которой наряду с постановочными цирковыми пантомимами некорректно рассматриваются как явления одного художественного порядка тематические программы, елочные представления и даже клоунады. Однако, пересказывая сюжет или публикуя либретто такого разножанрового материала, автор не останавливается на проблемах конкретного их художественного воплощения – их режиссуры, оформления, мизансценического решения и особенностях образного существования артистов, участвующих в этих работах.

17

Кузмин М. Цирк // Жизнь искусства. П., 1919, № 53, 4 января.

18

Музей цирка.

19

Илиодор – иеромонах-расстрига, распространял разоблачительные письма о Распутине, позже один из создателей Союза русского народа.

20

В.Е. Лазаренко (з.а. РСФСР), по афише – Виталий Лазаренко, клоун-прыгун // Советский цирк. 1918–1938: Сб… Л.; М.: Искусство, 1938. С. 110.

21

В.И. Легат – представитель династии владельцев и постановщиков, известных обстановочными спектаклями своего балагана на Адмиралтейской площади Санкт-Петербурга.

22

Легат В.И. Распутин и его сподвижники. Царские холопы: Злободневное обозрение в одном действии. (Б.м., б.г.). С. 23.

23

Б.В. Штюрмер, А.Д. Протопопов и В.А. Сухомлинов – председатель и министры царского правительства, так же как отставной жандармский полковник С.Н. Мясоедов, – подозревались по слухам в предательстве в пользу Германии.

24

Музей цирка.

25

Нечто подобное демонстрировал в этот же день и Малый театр. Там Освобожденную Россию со снопом в одной руке и цепями в другой символизировала А.А. Яблочкина.

26

Театр в дни революции. Москва // Рампа и жизнь, 1917, № 12, 19 марта. С. 5.

27

Театральный день. К Октябрьским торжествам. Московские цирки // Театральный курьер. Веч. изд. 1918, № 37, 29 октября. С. 2.

28

Отдел театров и зрелищ Петроградской трудовой коммуны. Комиссия по организации зрелищ и представлений на коммунальных эстрадах, аренах и открытых садах. 23 июля 1918 г. Протокол № 2 // ЦГА РСФСР. Ф. 2306. Оп. 24. Ед. хр. 522. С. 5 об.

29

Временник Театрального отдела Народного комиссариата по просвещению. Вып. I. П.; М., 1918, ноябрь. С. 8.

30

Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Т. 1. Л.: Искусство, 1991. С. 27.

31

Е.М. Кузнецов (Цирк. С. 398), за ним и Ю.А. Дмитриев (Советский цирк. С. 24) называют членами Секции цирка поэтов И.С. Рукавишникова, В.Г. Шершеневича, В.В. Каменского, режиссера Н.М. Фореггера, балетмейстеров А.А. Горского, К.Я. Голейзовского, композитора С.И. Потоцкого, художников П.В. Кузнецова, С.Т. Конёнкова, Б.Р. Эрдмана, даже писателя И.Г. Эренбурга. Однако штаты Секции цирка, утвержденные Коллегией Центротеатра (ЦГА РСФСР. Ф. 2306. Оп. 24. Ед. хр. 189. С. 7.), утверждены были из ограниченного числа чисто административных сотрудников. Деятели искусства, перечисленные выше, приглашались для осуществления конкретных постановочных задач.

32

В ТЕО. Цирк // Вестник театра. М., 1919, № 39, 28 октября—2 ноября. С. 13.

33

Режиссерская секция // Евг. Вахтангов. Материалы и статьи. М.: ВТО, 1959. С. 164.

34

Речь Н.М. Фореггера стала известной благодаря заметке, написанной Вс. Э. Мейерхольдом, получившим таким образом возможность заявить свою идею воспитания артиста нового театра.

35

Возрождение цирка // Вестник театра. М., 1919, № 9, 25–27 февраля. С. 4.

36

Революционные выступления в этих странах были жестоко подавлены.

37

Вестник театра, 1919, № 39. С. 13.

38

РГАЛИ. Ф. 1490, Д. Самарский. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 7.

39

Н.З. 2-й Государственный цирк. Открытие сезона // Вестник театра. М., 1919, № 36, 7—12 октября. С. 12.

40

Райхенштейн А. 1 Мая и 7 Ноября 1918 года в Москве (из истории оформления первых пролетарских праздников) // Агитационно-массовое искусство первых лет Октября: Материалы и исследования. М.: Искусство, 1971. С. 85.

41

В каталоге – Павел Кузнецов. М.: Советский художник, 1975. С. 440 – они ошибочно названы «Декорации к спектаклю “Революционная карусель”. Госцирк».

42

Рукавишников И., Фореггер Н. Политическая карусель: Пантомима // Музей цирка, р.о. 219-И.

43

В.В. Небольсин, тогда воспитанник консерватории, впоследствии знаменитый дирижер Большого театра.

44

К первомайским торжествам // Вестник театра. 1919. № 32. С. 3.

45

Р[омашов] Б. Театральные опыты в цирке. Период 1918–1921 // Программы московских государственных и академических театров и зрелищных предприятий. Вып. 2–3. М., 1923. С. 86.

46

Дан[кман] – Форе[ггер]. Грядущий цирк // Вестник театра. М., 1921, № 78–79, 4 января. С. 2.

47

Фореггер Н. Год работы // Театральная Москва, 1922, № 33, 28, 29, 30, 31 марта, 1 и 2 апреля. С. 11.

48

Арго А.М. Своими глазами: Книга воспоминаний. М.: Сов. пис., 1968. С. 71.

49

По сообщению московских «Вечерних известий» (1919, 29 ноября) по заданию С.Т. Конёнкова создавалась 6 метровая скульптура «Самсона, разрывающего цепи».

50

Программы московских театров // Вестник театра, 1920, № 48.

51

Конёнков С.Т. В двадцатом году // Советский цирк. М., 1957, № 2. С. 15.

52

С.Т. Конёнков предвосхитил в этом сценические опыты В.Е. Татлина с его «режиссурой прожекторов».

53

Вестник театра, 1919, № 44, 2–7 декабря. С. 6.

54

В цирке // Вестник театра. М., 1920, № 58, 23–28 марта. С. 13.

55

Большой маскарад, в котором «изъясняется Гнусность пороков и Слава добродетели» был поставлен Ф.Г. Волковым в 1763 г. на гигантских колесницах, проезжавших по Москве в дни коронации.

56

В издании 1911 г., которое иллюстрировал И.Я. Билибин, она была озаглавлена «Сказка о трех царских дивах и об Иванушке, Поповском сыне».

57

Вестник театра. М., 1919, № 21. С. 3.

58

Горчаков Н. На репетициях «Принцессы Турандот» // Евгений Вахтангов. Т. 2. Документы и свидетельства. М.: Индрик, 2011. С. 437–438.

59

Радлов С. Театры Возрождения и возрождение театра // Жизнь искусства. П., 1920, № 27. С. 1.

60

Письмо в редакцию // Жизнь искусства. П., 1920, № 361, 3 февраля. С. 3.

61

Золотницкий Д. Зори театрального Октября. Л.: Искусство, 1976. С. 249.

62

Кузнецов Евг. Петербургские письма. IX. Многогранное искание (Еще о цирковой комедии) // Вестник театра. М., 1920, № 55, 2–7 марта. С. 13.

63

Вестник театра, 1920, № 55. С. 13.

64

А.С. Александров по афише Жокеи-Наездники под управлением Александра Серж // Советский цирк. 1918–1938: Сб. С. 94.

65

Борисов С. Впечатления // Правда, 1919, 3 мая.

66

Радлов С. Театр народной комедии. Ответ друзьям // Жизнь искусства, 1920, № 410–412, 27–29 марта. С. 2.

67