Полная версия

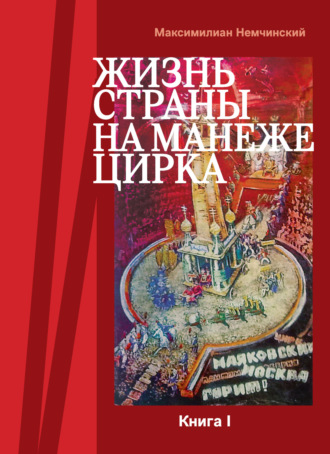

Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955

Максимилиан Изяславович Немчинский

Жизнь страны на манеже цирка

Патриотическая цирковая пантомима отечественного цирка 1917–1987 гг.: В 3 кн. Книга I

История создания. 1917—1955

Памяти Розетты

© Немчинский М.И., 2017

© Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2017

Спешите увидеть!

Введение

Ни одно зрелищное искусство немыслимо без публики. Поэтому любому выступлению мастеров манежа всегда предшествовал анонс: «Спешите увидеть!» Или уже совсем категорично: «Все должны увидеть это!» Цирк и сегодня стремится отстоять свою уникальность.

Он и возник благодаря счастливому соединению всего, что раньше представлялось несовместимым. Лошади, которые в реальной жизни везли экипажи, мчались под седлом или неслись строем, здесь танцевали не хуже прославленных балерин или маршировали, как солдаты на плацу. Люди, пренебрегая всем известными законами и правилами, взлетали в немыслимых прыжках, взбирались в плечи друг друга, балансировали на канате или, стоя на голове партнера, перебрасывали и ловили предметы, которые и поднять было непросто, не сидели в седлах, а поднимались на них, а если гарцевали, то перебравшись на конские крупы. И не просто удерживались там, несмотря на смену аллюров и скорость бега лошадей, а старались каждый раз все больше усложнять опасное равновесие. Бытовое действие, тщательно отобранное, укрупненное, обобщенное, в цирке стало обретать образную содержательность. Акробатика на лошади обогащалась пантомимической игрой. Артист, благодаря этому, один или с партнерами, лепил, пусть крайне схематичный, но сюжет.

Вот каким образом навыки, к примеру, баланса приобретали логическое обоснование игрового сюжета (пользуюсь воспоминаниями Вильямса Труцци[1]):

«Сцена начинается парадным выездом исполнителя, костюмированного матросом. Стоя на медленно движущейся лошади, он мимирует уход в плаванье, прощаясь с остающимися на берегу: при ускоренном темпе коня всадник мимирует отплытие, поднимает парус, начинает грести (без аксессуаров) и, почувствовав себя в открытом море, от радости исполняет на коне лихой танец. Однако, по-видимому, уже успело стемнеть, и матрос располагается ко сну (лошадь пускается шагом: и ей, и наезднику необходимо дать передышку), как вдруг разразилась буря (пауза кончена, шамберьер щелкает, темп меняется), судя по всему превеликой силы; здесь следуют эквилибристические трюки с трудно достижимым равновесием, но шквал одолевает, матрос бросается в море (разумеется, не сходя с лошади) и подражает движениям пловца, лежа на груди и спине. Наконец, приходит помощь, матрос снова на борту корабля, и на коне, вращающемся сокращенным галопом, совершает свое триумфальное возвращение в гавань»[2].

Прием актерского наполнения исполнения спортивного упражнения оказался универсальным. Он позволял выстраивать и героические, и романтические, и даже комические сценки.

Начала меняться и групповая езда лошадей под седлом. В стремлении к разнообразию конных эволюций (диапазон которых все-таки ограничен) достаточно скоро убедились, что этому легко помогает их насыщение каким-либо тематическим началом. Оказалось, что его достаточно просто имитировать. Изменение костюмов наездников, арнировки лошадей, поддержанное сменой музыки, создавало впечатление совершенно новой вариации. Так стали появляться на манеже «Гусарские маневры», «Венгерские кадрили» или «Йоркширские менуэты». Благодаря обращению к тематическому началу демонстрация выездки превращалась в игровую сцену.

Блестящее владение распространенными навыками, в принципе бытовыми, – ездой на лошади, умением стрелять или метать, ловко перебрасывать предметы, сохранять равновесие и тому подобное – преображалось, когда перестало демонстрироваться само по себе. Просто упражнения в силе и ловкости начали обретать целенаправленность, становились выражением устремленности к реализации какого-либо конкретного намерения. Физическая натренированность обретала цель, смысл, становилась трюком.

Такое же духовное преображение виртуозной выучки несколько ранее ощутил и добивающийся самостоятельной значимости сценический танец. Первым сформулировал эту метаморфозу, позволившую утвердиться самостоятельному балетному театру, его реформатор, Жан Жорж Новерр.

«Я разделяю танец на два вида, – подводил он итоги своих хореографических поисков. – Первый – говорит только глазам и очаровывает их симметрией движений, блеском па, разнообразием темпов, элевацией тела, равновесием, твердостью, изяществом поз, благородством положений и личной грацией. Все это представляет только материальную сторону танца.

Второй – обычно называемый «действенным танцем» – является, если мне будет позволено так выразиться, душой первого; он придает ему жизнь, выразительность и, обольщая глаз, пленяет сердце и наполняет его трепетным волнением; это то, что обосновывает искусство.

Когда танцовщику удается соединить блестящее знание ремесла с умом и выразительностью, ему по праву принадлежит звание художника; он одновременно и хороший танцовщик, и превосходный актер»[3].

Точно так же и на манеже целесообразно подобранные трюки начали выстраивать сюжет. Виртуозность солистов, а тем более «трюковые» взаимоотношения партнеров, превращалась в сюжетные сценки. Вначале их чаще всего не придумывали, а заимствовали с балетных подмостков или сценической площадки ярмарочного балагана. При этом все, что начали демонстрировать на окраине Лондона в бывшей школе верховой езды Филиппа Астлея[4], даже выступления клоунов (клоунады с разговорами – исключение, да они и появились много позже), не требовало какого-либо словесного пояснения.

Если вначале поражало, что всадники не просто лихо управляли лошадью, но и балансировали, поднявшись на седле во весь рост, то теперь изумляло, как солист или пара наездников на крупах идущих бок о бок лошадей повторяли виртуозные экзерсисы, лишь за несколько дней до этого показанные на балетной сцене.

Теперь ценители балетной выучки (а их как наиболее состоятельных зрителей всячески приучали к новому зрелищу) спешили убедиться, что все открытия прославленных хореографов столь же тщательно, как и на больших подмостках, исполняются здесь, на крупах проносящихся мимо лошадей. Баланс и акробатика преображались за счет привнесения в их исполнение тематического начала. Ведь чем дальше, тем больше в подражание балетному театру сюжет все чаще стал входить и в демонстрацию навыков верховой езды, всевозможного баланса в седле или на крупе лошади, смены танцевальных поз (что в цирке именуется «гротеск»), других проявлений мастерства. Постепенно исполнение трюков стало преобразовываться в законченную, подчиненную определенной закономерности трюковую комбинацию. При этом все было переведено на язык цирка, действенный язык. Язык трюка. Здесь поступки персонажей были настолько сконцентрированы и конкретны, что не требовали каких-либо пояснений. С первых лет своего существования в качестве самостоятельного искусства цирк стремился объясняться со своим зрителем на языке красноречивого жеста.

Эти бессловесные сюжетные сценки принято именовать номерами. Каждый из них, как правило, разрабатывает трюки определенного жанра[5].

Позже, когда в поисках твердой основы для исполнения все усложняющихся трюков артисты спустились на манеж, они получили возможность нового взаимодействия с лошадьми, не просто, как со средством передвижения, а как с партнерами. При этом их взаимоотношения часто выстраивались так, будто именно животное ведет сюжет. Лошади как бы самостоятельно, на свободе, демонстрировали различные групповые перестроения и смены аллюров, которые раньше исполняли, только подчиняясь всадникам в седле. Иначе начали организовываться и номера, в которых животные не участвовали. Возможность использовать для реализации трюков и весь манеж, и необходимое для этого количество партнеров позволила большее внимание обращать на формирование и развитие различных жанров. Благодаря этому значительно вырос репертуар цирковых представлений.

Возможность работать на манеже (в цирке обычно говорят – в партере) способствовала возникновению еще одного нового жанра, на этот раз жанра циркового представления. Жанр этот возник благодаря стремлению к более развернутому (значит, более занимательному для зрителей) повествованию, позволяющему осмысленно объединить несколько номеров. Образцом для этого послужили спектакли продолжающей сохранять популярность commedia dell’arte. Насыщенное акробатикой развитие нехитрых сюжетов позволяло убедительно-достоверно переплетать лирику и гротеск. Ведь эти «пантомимы в итальянском духе» – так их обозначали афиши – ухитрялись в изложении разыгрываемых нехитрых бытовых ситуаций обходиться без всякого текста[6]. Манеж позволял более широко обращаться к средствам цирковой выразительности. Номера всех доступных собранному коллективу жанров и всех имеющихся наряду с артистами животных, в первую очередь лошадей, постоянных в те времена спутников людей, позволяли разнообразно и увлекательно выстраивать фактически любую историю.

Сюжетом для такого спектакля могли стать и сказочные легенды, и национальные предания, прежде всего пользующиеся особенным успехом героико-батальные. Массовая постановка, завершающая представление, включала конные и пешие бои, смертельные поединки и радостные празднества. Это было зрелище, которое никого не могло оставить равнодушным. И, хотя комические персонажи изредка и обменивались на манеже потешными репликами, оно именовалось в афишах цирковой пантомимой. Цирк действительно отличало соединение несочетаемого.

При всем космополитизме циркового мастерства оно постоянно, в разные периоды развития, обращалось к своим, для каждой страны разным, национальным истокам. Это патриотическое начало ярче и значительнее всего проявляется при постановке цирковых пантомим. Темы и сюжеты, обреченные на повышенный зрительский интерес, никогда и нигде (речь идет о сценических искусствах) не могут так достоверно и эмоционально воплощаться, как на манеже.

Поражая выучкой своих артистов, цирк всегда умел играть и на патриотических чувствах зрителей. Это придавало еще большую популярность представлениям цирковых трупп на родине. Это же гарантировало успех гастрольным поездкам.

Именно так постарался завоевать столичного зрителя Жак Турниер, воспитанник Ф. Астлея, открывая первый в Санкт-Петербурге постоянный стационар[7]. Уже начиная представление, дочь Турниера и солистка труппы Луиза, в рубашке с пышными рукавами, длинном, под грудью повязанном сарафане и кокошнике, вместе с братом Бенуа, наряженном в армяк и заправленные в высокие сапоги полосатые порты, с окладистой приклеенной бородой, порадовали русским танцем, который лихо отплясывали, стоя на седлах двух бегущих бок о бок лошадей.

Мало того, первая же показанная французами в день открытия большая батальная пантомима посвящена была славному подвигу русской армии.

Ничего подобного петербуржцы (от императорского двора до простолюдинов) раньше не видели. О постановке не сохранилось конкретных свидетельств. Известно только, что «Взятие Очакова»[8] шло в двух действиях «с принадлежащими к ним великолепным спектаклем, военными эволюциями, приступом и аллегорическою картиною»[9].

Впрочем, это скупое сообщение позволяет все же разобраться в структуре зрелища.

Скорее всего, Турниер воспользовался при его осуществлении постановочным решением пантомимы «Сражения и смерть генерала Мальборуга»[10]. Самый, пожалуй, популярный спектакль, созданный еще в первые годы существования лондонского «Астлеевского амфитеатра», надолго остался в репертуаре многих цирков мира. Его даже в 1812 году под названием «Баталия Генерала Мальборуга» показала москвичам заезжая труппа французских вольтижеров. «Московские ведомости» сохранили содержание пантомимы:

«1. Генерал Мальборуг едет с своею свитой прогуливаться.

2. Один трубач, прибыв с письмом, уведомляет о войне.

3. Войско Генерала Атверзера марширует на то место.

4. Антре Генерала Атверзера, который свое войско осматривает и отдает приказ.

5. Генерал Мальборуг идет с своею кавалериею на то место воевать.

6. Войско Генерала Атверзера марширует на крепость.

7. Генерал Мальборуг атакует с своею кавалериею крепость, и баталия начинается.

8. После баталии идет маркитант убирать тела с места сражения.

9. Генерал Мальборуг и Генерал Атверзер требуют друг друга для сражения на пики, и Генерал Мальборуг остается убит на месте.

10. Генерал Атверзер устанавливает погребение для Мальборуга с музыкой и со всею военною церемониею»[11].

Турниер, судя по всему, воспользовался при своей постановке этой же сюжетной схемой и разработкой эпизодов, поменяв мундиры сражающихся и заменив погребальный финал на торжественный победный апофеоз во славу России.

Открывающий «Взятие Очакова», по свидетельству «Ведомостей», «спектакль» явно предшествовал дню штурма. Так как ни Г.А. Потемкина, возглавляющего войско, ни А.В. Суворова, ни М.И. Кутузова и других генералов, непосредственно руководивших сражением, газета не упоминала, никаких штабных сцен не было, действие явно разворачивалось на плацу. Штабные офицеры вызывали командиров конных, пеших и донского казачьего полков, сверяли фортификационные планы крепости, отдавали распоряжения. Конюшие прогуливали лошадей. Солдаты проносили штурмовые лестницы. Здесь обязательно должен был промелькнуть и какой-нибудь комический эпизод (например, убегающая от полкового повара курица). Сменяя друг друга, пешие отряды отрабатывали ружейные приемы. Выезжал кавалерийский офицер. По его команде конники производили различные перестроения (традиционно при этом исполняются все имеющиеся в репертуаре труппы трюки вольтижировки).

После этого менялось оформление манежа. Как можно догадаться, сдергивались завесы, которые загораживали с начала представления выстроенные по богам форганга башню и стены крепости. Вход на конюшню перекрывали крепостные ворота. Другого варианта быть не могло, ведь и открытый со всех сторон манеж, и зал освещали зажженные еще до пуска зрителей, висящие по кругу люстры. Вот перед стенами Очакова и разворачивалась основная сцена пантомимы, отмеченный «Ведомостями», «приступ» русских войск.

Русские команды лавиной выкатывали из центрального прохода (нападавшие, как известно, для секретности начинали штурм без артиллерийской подготовки). Турки выбегали на стену к стоящим там пушкам. Из приоткрывшихся ворот выпускали конный заградительный отряд. Завязывалась схватка. Сражающиеся всадники, стычки пеших отрядов, штыковые и сабельные бои, рабочие бригады, пробирающиеся с лестницами, петардами, кирками и топорами, стреляющие пушки, подъем наступающих по приставленным лестницам, бои на стене, падение убитых вниз, под ноги лошадей и пеших, русские войска, врывающиеся внутрь через ворота, открытые пробравшимися в крепость изнутри. Над башней закреплялось знамя России.

Аллегорическая картина, завершающая пантомиму, традиционно разворачивается не только в пространстве, но и во времени. А здесь сама тема требовала помпезного марша, прославляющего мощь русского оружия. Жалкая толпа разгромленного врага еще убедительнее подчеркивала под грохот марша и развевающиеся знамена победную выучку русских чудо-богатырей.

Вот так, судя по всему, разворачивалась (могла развернуться) пантомима «Взятие Очакова».

Цирк, в общем-то воспринимающийся как место демонстрации развитого физического мастерства, оборачивался еще одной стороной своего темпераментного искусства, превращался в мощного пропагандиста (восприятие зрителей, несомненно, подстегивало и то, что спектакль этот разыгрывали французские вольтижеры).

Успех конно-батальной пантомимы – а ее показывали с декабря 1827 по май 1828 года – уже гарантировали (на что и рассчитывал Турниер) сражения, которые как раз в этот период Россия, принудившая Османскую империю заключить Бухарестский мир, продолжала вести с Персией. Знакомая всем военная форма воюющих сторон и близкий национальным чувствам зрителей патриотический сюжет не требовали никаких пояснений. Цирк убедил, что может стать, не тратя на это ни слова, не только занимательным, но и патриотическим зрелищем.

За постановку подобных спектаклей энергично агитировал не только почитаемый поэт, но и один из законодателей театральной моды – Тео-филь Готье.

«Зрелища цирка расширяли бы кругозор, поднимали бы душу величественными образами, – убеждал он, рецензируя, правда, постановки парижского стационара Франкони, – и действительно боролись бы с жалким мещанским строем мыслей, которые стоят в порядке сегодняшнего дня»[12].

Разумеется, патриотическая цирковая пантомима может принимать самую разнообразную форму. В доказательство приведу запись еще одной из них. На этот раз – не либретто, а именно пересказ постановки артистом, рожденным в цирке, в цирке прожившим всю свою жизнь, следовательно, участвовавшим во многих подобных цирковых спектаклях. Это воспоминание клоуна Дмитрия Альперова[13]. Речь идет об оригинальной пантомиме, созданной в передвижном цирке Труцци, одном из крупнейших в дореволюционной России.

«Кому-то из братьев Труцци пришло в голову поставить пантомиму “Тарас Бульба”. Сценарий составлен был очень хорошо. Пантомима шла без слов в нескольких картинах. Старик Максимилиан играл Тараса Бульбу. Энрико и Жижетто играли Остапа и Андрея. Остап и Андрей появлялись на телеге, запряженной быками. Сыновей встречала старуха мать, вызывала из хаты Тараса. Тот, прежде чем обнять сыновей, бился с ними на кулачки. Андрея Тарас побивал; Остап побеждал отца. Радостный отец уводил сыновей в хату. Выходили на арену казаки и казачки, поздравляли Тараса с возвращением сыновей, устраивали пляски, и шел основной номер циркового порядка: скачки и вольтижировка казаков не вокруг арены, а через арену карьером от одного прохода до другого. После скачек по приказу Тараса выносили полное боевое казацкое снаряжение. Приводили трех коней. Тарас в сопровождении сыновей отправлялся в поход, провожаемый плачущей женой и односельчанами.

Затем шла картина “Казацкий стан”, изображавшая боевую жизнь казачества. Начиналась она военными плясками. Появлялись еврей-маркитант и цыганка. Наступила ночь. Освещенный фонарями лагерь спал. Появлялись две женщины: цыганка и закутанная в плащ польская панна, возлюбленная Андрея. Они искали Андрея, находили, будили его. При свете фонаря Андрей узнавал свою возлюбленную. Панна говорила, что они голодают, что у них нет хлеба. Андрей набивал мешок хлебом и уходил с женщинами. Все это видел еврей-маркитант. Проснувшемуся Тарасу еврей рассказывал, что Андрей ушел с женщинами. Тарас выстрелом будил лагерь. Приказывал казакам садиться на коней. Лагерь пустел.

Следующая картина изображала богатый польский дом. На арене расстилался ковер, изображавший паркет. По барьеру ставили тумбы с золочеными канделябрами и множеством свечей. Канделябры, соединенные бикфордовым шнуром, очень эффектно зажигались все сразу. В польских костюмах выходили пан и его дочь. Появлялся Андрей с мешком хлеба. Пан обнимал его, благодарил и предлагал переодеться. Андрей и его возлюбленная уходили. Выходили парами одетые в атласные костюмы поляки и полячки, они усаживались на бархатные кресла, расставленные по барьеру между канделябрами. Их угощали вином. Пан мимикой объяснял, что сейчас появится дочь его с женихом. На арену выходил Андрей в золотых рыцарских доспехах, под руку с панной. Они обходили всех с поклоном и садились по правую и левую руку пана-отца. Начинался бал. Две пары солистов открывали общую мазурку. По требованию пана приносили ленту и меч. Пан надевал на Андрея ленту, и все присутствующие присягали ему. Пан передавал меч Андрею.

Четвертая картина была батальной. Шла война казаков с поляками (погоня на лошадях, бои пеших войск). Для этих сцен брали настоящих солдат и несколько дней репетировали с ними. В финале с одной стороны выезжал рыцарь в золотых доспехах, с другой – Тарас Бульба. Между ними происходил поединок на саблях. Тарас выбивал саблю из рук рыцаря. Хватал ружье и прицеливался в противника. По его приказу рыцарь слезал с коня. Когда же Тарас требовал, чтобы он поднял забрало, тот отказывался. Тарас стрелял в него и убивал наповал. Появлялся Остап, подходил к убитому, узнавал Андрея и, горюя, припадал к его груди. Тарас прогонял его, пинал злобно ногой тело Андрея, а Остапа обнимал и целовал. (Эта сцена даже в мое время, когда мне приходилось играть Андрея, шла под аплодисменты.) Тарас и Остап уходили с арены. Появлялись поляки и уносили тело Андрея. На арену выходил опять Тарас, он вел своего коня за повод и искал любимую трубку, которую потерял во время боя. Трубку он находил, но в тот момент, когда он нагибался, чтобы поднять ее, налетали поляки, скручивали Тарасу веревками руки и ноги и валили на землю. Устраивали у дерева костер, к дереву привязывали Тараса, костер поджигали. Оркестр замолкал, и за сценой хор пел украинские народные песни. Поляки уходили. Появлялись опять казаки, бросались к костру, освобождали Тараса. Он был мертв.

Последняя картина была апофеозом. Происходил бой между казаками и поляками. Казаки побеждали. Шестнадцать человек выносили большие носилки, на них клали тело Тараса Бульбы. К носилкам подводили взятых в плен и закованных в кандалы пана и его дочь. На возвышении, верхом на лошади, появлялся Остап в боевом снаряжении. Пел хор, переодетый в казачьи костюмы. Зажигался бенгальский огонь».

Нетрудно заметить, что батальные сцены, и так обреченные на успех, обогащены были в пантомиме необходимыми по сюжету фольклорным решением красочных декораций и костюмов, любопытных обычаев, зажигательных танцев, душевных песен. И, как будто этого было мало, постановка заботилась о предельной достоверности всего происходящего на манеже. «Костер, на котором жгли Тараса, был пиротехнический из бенгальского огня, – особо подчеркивал Альперов. – Тарасу под рубашку привязывали два бычьих пузыря, наполненных фуксиновой краской. В рот ему давалась губка, смоченная тем же фуксином. Пузыри прорезались перочинным ножом, и по белой рубашке струйками стекала алая кровь. Когда же артист, игравший Тараса, нажимал на губку, то с уголков его губ текла кровь»[14].

Все продуманно включалось в зрелище, чтобы добиться мощного эмоционального отклика современного зрителя на былинную историю прошлых лет, чтобы утвердить его патриотическую гордость за страну и земляков.

Вот подобные большие обстановочные спектакли, включающие в себя все средства выразительности манежа, все достижения смежных искусств, и принято именовать пантомимами, вернее, цирковыми пантомимами.

С развитием профессионального мастерства артистов и ростом возможностей манежа развивалась и цирковая пантомима как самостоятельный спектакль, как особый жанр представления на манеже. Возникло множество видов пантомимы, отвечающих требованиям времени и страны. Некоторые, пережив всплеск популярности, исчезали. Другие, распространившись по циркам мира, надолго вошли в их традиционный репертуар.

С индустриализацией жизни стали распространяться различные технические изобретения, появились они и в цирке. Открытием стало создание водяного бассейна, занявшего место манежа. Цирковое представление, и в первую очередь пантомима, получило новое средство выразительности. Водяной каскад, в считанные минуты заполняющий чашу манежа, эффектен и сам по себе. Но ведь он может стать переломом развития самых разнообразных сюжетов. Водяная пантомима до сих пор по силе эмоционального воздействия на зрителей не имеет себе равных. Рев воды убедительнее любых реплик.

Основное отличие и преимущество циркового искусства заключалось и заключается в том, что происходящее на манеже не требует пояснений. Это же относится и к наиболее массовому, собирательному жанру – пантомиме. Какими бы средствами выразительности ни обогащалась постановка, сутью ее остается виртуозная выучка артистов.

И – что не менее важно – умение убедительно, прямо-таки наглядно выразить мировоззрение своего времени.

Именно пантомима как самостоятельный жанр искусства цирка объединяет наиболее убедительно востребованную современниками тему, традиции сценических постановок, средства выразительности, возможные только на манеже, достоверность происходящего, старинную технологию и новейшие сценические тенденции, а также не вызывающее никакого недоумения соседство комического и героического. И все это основывается, безусловно, на высоком профессионализме цирковой выучки.

Пантомима стала непременной частью циркового репертуара. По мере того как цирк завоевывал зрителей всех стран мира, и пантомима, видоизменяясь и совершенствуясь, укрепляла свое положение на манеже. При ее постановках цирк наиболее полно и удачно овладевал всеми художественными открытиями драматического, балетного, музыкального, изобразительного, потом и киноискусства. Навыки, приобретенные при постановках пантомим, воздействовали и на образное обогащение номерного цирка. Так было во всех странах Европы и даже Америки. Так было и в цирках России. Пантомимы ставили и в стационарах, сооруженных в крупных городах страны, и в цирках передвижных, меняющих несколько провинциальных центров за сезон.