Полная версия

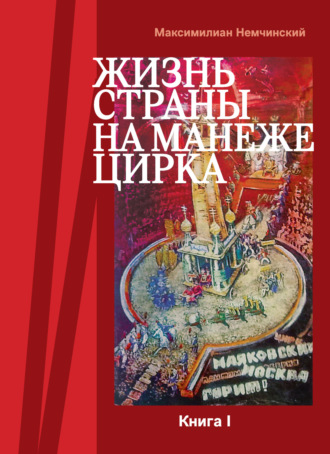

Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955

К концу сезона, первого сезона национализированного цирка, стало очевидно, что необходимы не столько новые идеи, сколько новые артисты. Переодевания, имитирующие замену номеров, себя исчерпали. Иностранные артисты, отработавшие свои контракты, возвращались на родину. К тому же новый цирк все-таки следовало превратить из зрелища просто занимательного в нечто большее, ведь ему предстояло стать – воспользуемся формулой наркома просвещения – «академией физической красоты и остроумия»[86]. Эту задачу разделяли и руководители Секции цирка, и мастера манежа.

Требовалось готовить следующий сезон.

Л. Танти, как член Директории, отвечающий за художественную часть, отправился, заручившись мандатом, подписанным А.В. Луначарским, о предоставлении «отдельных вагонов для переезда ангажированных артистов в Москву с их семьями, реквизитом, багажом и животными»[87], уговаривать коллег, осевших в теплых и хлебных краях. Остальные разъехались по ближайшим городам на летние заработки. Секция цирка принялась разрабатывать свой план спасения следующего сезона. Ставка вновь была сделана на пантомиму. Так как опыт приглашения театральных режиссеров не сработал, решено было обратиться к балетмейстерам. Выбрали лучших, известных своими новаторскими постановками и, главное, возглавлявших собственные танцевальные коллективы. Это, считалось, позволит одновременно решить и больную проблему нехватки кадров.

Были приглашены А.А. Горский – первый, по современной терминологии, главный балетмейстер Большого театра – и один из наиболее известных балетмейстеров-экспериментаторов К.Я. Голейзовский. Мало того, Касьяну Ярославовичу предложили перенести на манеж недавно поставленную им со студийцами в «Московском Камерном балете» пантомиму-балет «Укрощение Панталона, или Любовь Арлекина». Алексей Александрович согласился реализовать в исполнении группы своих балетных воспитанников карнавальное действие «Шахматы», сценарий которого успел написать И. Рукавишников. Для выполнения практической работы балетмейстерам было предложено возглавить два художественных, фактически постановочных совета, опираясь на которые предстояло подготовить премьеры открытия зимнего сезона.

И Горский, и Голейзовский выполнили принятые на себя обязательства. Касьян Ярославович, приспособил свою «Арлекинаду»[88] к цирковой планировке, воспользовавшись возможностью включить в действие четыре противопожарные прохода на манеж и сцену, расположенную над форгангом. Кроме того, вместо параллельного развития взаимоотношений двух юных пар – лирической и комедийной – сюжет повели шестеро влюбленных. Это позволило их финальную свадьбу превратить в карнавал, тем более грандиозный, что следовал он за потешной «сценой ночи».

Алексею Александровичу пришлось искать сценическую форму предложенным ему «Шахматам». Востребованная тема распространенных агитационных инсценировок тех лет, где свергались карточные или шахматные короли, изложена была в стихах. Цирковая труппа, да и пришедшие с Горским артисты декламировать их с манежа не могли. Даже достаточно большое количество клоунов цирковой программы не спасло положения. Цирковые клоуны словом не владели. Если они и обменивались репликами в своих антре, то коверкая слова. Вот что вспоминала В.М. Ходасевич, наблюдавшая сходную ситуацию в радловской «Народной Комедии». «Цирковые артисты говорили на малопонятном языке, включавшем много исковерканных на русский лад иностранных слов и русских, произносимых на иностранный манер»[89]. В клоунских выступлениях это вызывало смеховую реакцию зала, но для использования в пантомиме не годилось. Приучить же артистов к правильной подаче с манежа стихов не стоило и пытаться. Поэтому «Шахматы» превратили в бессловесное карнавальное зрелище, подобное тем, которые неоднократно разыгрывались на расчерченных квадратами городских площадях еще со времен Возрождения. Сценарий Рукавишникова преображал шахматные фигуры в мифологических, балаганных, сценических и литературных героев. Предполагалось даже участие дрессированных лошадей и собак. Планировался также и медведь, но его, за неимением настоящего, изображал одетый в звериную шкуру артист. От «съеденных» в ходе игры героев освобождались чисто карнавальным приемом, их, согласно замыслу автора, «уволакивали вбежавшие бесы»[90]. Опираясь на такое авторское преображение персонажей, Горский развернул «Шахматы» на специально написанной музыке С.И. Потоцкого в многожанровый характерный дивертисмент, где сталкивались фольклорные, эстрадные, спортивные танцы, эксцентрические интермедии, естественные на манеже сценки с дрессированными животными и редкие акробатические прыжки[91].

Когда обоим приглашенным балетмейстерам стало ясно, что ожидать появления обещанных новых артистов бессмысленно (те и не прибыли) и открытие сезона может быть сорвано, они предложили пополнить программы развернутыми пластическими номерами в исполнении уже имеющихся цирковых артистов и приведенных ими с собою балетных участников. Хотя Горский и Голейзовский заключали контракты на создание больших балетов-пантомим, занимающих целое отделение, они фактически создали нечто большее – две достаточно своеобразные целостные программы. Больше того. Им удалось привнести в цирковое зрелище определенную современную заостренность, не только пластическую, но и политическую.

Горский развернул начало программы 1-го госцирка в многочастный пролог. Оркестр исполнял увертюру революционной оперы Р. Вагнера «Риенцы», Виталий Лазаренко в клоунском, созданном по эскизу В. Бехтеева наряде читал собственного сочинения стихотворное обращение к зрителям как гражданам России, все участники программы, поражая красочными костюмами и огромными многоцветными флагами, заполняли манеж, и сразу же после этого разыгрывалась живая картина, получившая в программке название «Рабочие созидают город». Здесь в полной мере отразилось постоянное стремление Горского-постановщика к монументальности. «Его композиции, – постоянно отмечали рецензенты балетных постановок, – напоминают громадные фрески»[92]. В этом режиссера поддержал и Бехтеев разноцветьем плоскостей и кубическими формами декораций. Многофронтальный манеж тем более способствовал масштабности зрелища. Появившиеся изо всех проходов «рабочие» в широких синих брюках и белых рубахах с засученными рукавами передавали друг другу большие белые кубы, конусы и сферы, поднимая их по «рейнгардтовской лестнице»[93] на сцену. Там их товарищи, подвязав коричневые фартуки, в духе массовых празднеств и Пролеткульта «ковали молотами железо без молота, и без наковален, и без железа»[94]. Там же возникала женщина в красных одеждах и с красным знаменем в руках. А затем из супрематических кубов и плоскостей сооружались архитектурные формы зданий. Схематический город будущего возникал в свете софитов, словно видение, и парил в обоих отделениях представления над цирковой и карнавальной круговертью.

У Голейзовского «Арлекинада», которую разыгрывали сорок его воспитанников, занимала второе отделение спектакля 2-го госцирка. А первое отделение распадалось – это подчеркивала афиша – на две части: цирковую и агитационную. Их объединял выступающий в качестве «скомороха цирка» Виталий Лазаренко. Он представлял каждый номер исполнением трюков этого жанра и четверостишьем. Постановки Голейзовского отличала постоянно отмечаемая рецензентами «склонность к иронической трактовке материала, к пародии, забавному гротеску, шаржу, к насмешке»[95]. Не избежала такой трактовки и заканчивающая первое отделение пантомима (фактически, так же, как и «Рабочие созидают город» у Горского, живая картина). Задуманная как плакатно-агитационная (либретто сохранило ее наименование – «Все в бой за III Интернационал!»), пантомима эта, по сути, представляла собой развернутое шествие. В нем сменяли друг друга представители многих национальностей, вплоть до выдуманного Голейзовским экзотического государства Кичипаки[96]. А в заключение появившаяся на колеснице, запряженной четырьмя лошадьми, девушка в красном провозглашала здравицу в честь русской молодежи. И, по записи Касьяна Ярославовича, все, участвующие в первом отделении, «парадом уходили с арены под наиглушительнейшую музыку “Интернационала”, потрясая знаменами»[97].

Выходы всех групп были тщательно продуманы и проработаны.

Изобретательную хореографию Голейзовского поддерживало оригинальное музыкальное сопровождение, в которое были включены всевозможные производственные шумы (трамвайные звонки, автомобильные гудки, колокола, сирены, милицейские свистки). Музыку специально написал талантливый композитор, профессор Московской консерватории Ф.Ф. Эккерт, который в этот сезон возглавлял цирковой оркестр.

Общим отличием обеих программ, открывших второй сезон национализированного цирка, стало привлечение к их оформлению художников, по эскизам которых были изготовлены оригинальные костюмы не только для персонажей пантомим, но и для участников всех номеров, для униформы, для билетеров. А так как эта плановая, казалось, работа исполнялась в аварийном порядке, к работе по выпуску премьеры 1-го госцирка были привлечены все художники, ранее выполнявшие отдельные поручения Секции цирка: В.Г. Бехтеев, О.А. Карелина, Б.Р. Эрдман, даже сами балетмейстеры (А.А. Горский и К.Я. Голейзовский профессионально владели рисунком) и Н.М. Фореггер. Был, наконец, расписан купол 2-го госцирка по победившему на конкурсе эскизу П.В. Кузнецова. Он же одел всех артистов, занятых в программе Голейзовского. Впервые за всю историю цирка костюмы артистов в обеих постановках и все их оформление выполнены были художниками по замыслам режиссеров. В том числе обрел новый костюм и грим Виталий Лазаренко. Так как клоун по замыслу Касьяна Ярославовича представлял всех исполнителей первого отделения как «скоморох цирка», его наряд вобрал в себя стилизованные мотивы традиционного наряда циркового артиста и средневекового шута. В соответствии с костюмом Лазаренко получил взметнувшиеся брови-ласточки и взбитый надо лбом круглый кок.

Проблема создания новой пантомимы, подмененная поисками «единого действа», явно зашла в тупик. Еще более безнадежно обстояло дело с номерами. Очевидно, секция слишком буквально восприняла рассуждения наркома просвещения о новом цирке, пытаясь одновременно и эстетизировать, и сделать революционным зрелище на манеже. Но как на деле «революционизировать» или хотя бы «облагораживать» цирковые номера, никто не знал, да, разумеется, и знать не мог. Поэтому и сосредоточились на более доступном, более, кстати, заметном – на переодевании артистов. Художники, победившие на ранее объявленных конкурсах эскизов костюмов, прижились при секции (эскизы оплачивались), появились с предложением своих услуг и другие, да и Фореггер, уже работающий в цирке, и пришедшие на постановку Горский и Голейзовский профессионально владели и карандашом, и кистью. Так что достаточно быстро манеж оделся в самые яркие краски.

Не следует считать, что до этого костюмы цирковых артистов были бесцветными, бесформенными, безликими. Разумеется, цирк всегда стремился к праздничности своего зрелища. Просто новые художники стали ориентироваться в своих цирковых эскизах на модные тенденции и авангардистские решения. Наиболее ярким примером для подражания явился Камерный театр. Это было время сценического оформления Георгия Якулова, Александры Экстер, Александра Веснина, время футуристов, конструктивистов и всех, причисляющих себя ко все новым и новым течениям, левых художников, ярко украшающих и деформирующих улицы, площади и дома во время революционных празднеств.

«Мы решили сделать цирк “театром беззаботной радости”, одеть его участников в яркие и пестрые костюмы, – вспоминал Б.Р. Эрдман. – И нам ничего не стоило ввести в костюм каркас, спартри[98], картон или сорочку для того, чтобы придать костюму желательную нам форму»[99]. В исследованиях о цирке это высказывание Бориса Робертовича приводится как признание собственной вины одного из «спасателей» цирка. Как чуть ли не свидетельство издевательства над артистами. На деле же это было стремление поднять художественное решение производственного костюма цирка до общепринятых норм, принятых в театрах тех лет (разумеется, левых). Ведь почти так же, по словам А.А. Февральского, решалась проблема костюма в «Мистерии-буфф», поставленной Вс. Мейерхольдом в Театре РСФСР Первом: «“Нечистые” носили простые синие рабочие блузы, костюмы же “чистых”, “чертей” и “святых” были условными, отчасти в манере живописи Пикассо кубистического периода. Для костюмов “чистых” художник В.П. Киселев деформировал бытовую одежду, вносил в нее элементы эксцентрики, к материи присоединял куски газетной бумаги, куски картона с надписями»[100]. Фигуры артистов начали принимать причудливый, отвечающий художественному замыслу зрелища силуэт как в театре, так и на манеже. Цирк расцвел. Но не за счет появления новых номеров или трюков. Яркость его зрелища определялась ярчайшими цветами и фактурами (в ход шли и шелк, и атлас) бесконечно меняющихся от представления к представлению нарядов.

Представлялось само собой разумеющимся, что государственные цирки должны демонстрировать на своих манежах то, что ждет от них государство. Но в том-то и заключалась основная трудность, что ничего конкретного от цирка не требовали. Даже газеты, изредка откликающиеся на показ того или иного дополняющего программу номера, не заметили, никак не отметили первые премьеры второго сезона госцирков.

В те же дни, когда были показаны спектакли А.А. Горского и К.Я. Голейзовского, в Петрограде открылся сезон в цирке Чинизелли. Теперь уже в бывшем цирке Чинизелли. Свои представления в старейшем каменном цирковом здании России начал давать организованный, наконец, Городским отделом театров под нажимом профсоюзов Коллектив работников цирка. Ему еще предстояло завоевать зрителя, поэтому уже премьерный спектакль, как отметила газета, «заметно обнаружил желание воскресить старые цирковые традиции». Рецензент их достаточно подробно перечисляет, это «и парад с заключительной живой картиной… и целый ряд антре клоунов, и превосходные акробатические номера, и характерная цирковая пантомима»[101]. Третьим отделением программы шла пантомима «Красный корабль». В Петрограде, городе, собирающем десятки тысяч зрителей на грандиозные революционные массовые празднества, и цирк решил сразу же заявить свою политическую ориентацию.

Несомненным стимулом к такому нестандартному для цирка решению стало возвращение на манеж тех артистов, которые являлись цирковым ядром «Народной Комедии» (в ее деятельности случился небольшой перерыв). Приобретенными на подмостках навыками они, договорившись с коллегами, постарались модернизировать и цирковую пантомиму. Разумеется, манеж предъявлял свои, иные, чем в театре, требования.

К.Н. Державин, известный впоследствии театровед, а тогда дублер Сержа в «Народной Комедии», неоднократно в своих статьях возвращался к различию специфики театра и цирка. «Результат циркового представления, – писал он, – ряд слагаемых без суммы; театрального представления (выделено автором. – М.Н.) – идеально построенная задача, возведенная в степень… Цирк поражает нас своими частностями – мелкими деталями в его опасных или веселых номерах. Театр – больше всего боится всяческого расчленения, всяческого уклонения от единства действия – основного закона его произведений»[102]. Рассуждения Державина справедливы по отношению к цирковому дивертисменту. Но пантомима на манеже подчиняется уже другим законам. Они тождественны тем, которые помогают организовать театральный спектакль. Цирковую пантомиму жестко держит сюжет. Кроме того, в формировании индивидуальности персонажей и их взаимоотношений максимально задействованы средства цирковой выразительности.

Именно они организуют стиль, характер, жанр и органичность цирковой пантомимы. А для убедительности построения образа и действия на манеж могут быть даже привлечены приемы и приспособления как театра, так и эстрады.

Руководитель Коллраба, музыкальный эксцентрик М.Я. Пясецкий, широко известный под своим цирковым псевдонимом Мишель, еще до революции покупал злободневные куплеты у авторов «Сатирикона», а с одним из них, В.В. Воиновым, и сошелся весьма близко. Ему-то и заказали сценарий пантомимы. Продолжая сотрудничать в сатирических журналах, Владимир Васильевич кормился в основном за счет злободневных пьесок, которые поставлял бесчисленным в те годы агит- и политтеатрикам. Так, например, труппа военного комиссариата, циркулируя 1 мая 1920 года на трамвайной платформе и грузовике по городу, разыгрывала раешники Воинова «Антанта» и «Барыня блокада»[103].

Первая совместная постановка Воинова и Мишеля произвела настолько положительное впечатление на рецензента, что он собрался посвятить ее разбору специальную статью. К сожалению, А.Г. Мовшенсон своего обещания не выполнил. Впрочем, само название «Красный корабль» и ее клоуны-участники[104] позволяют предположить, что аллегоричность, присущая всем агиткам той эпохи (красный корабль революции борется со штормом лопающихся от злобы капиталистов), получила убедительное, не просто трюковое, но и зрелищно-обоснованное разрешение.

Это предположение не беспочвенно. Ведь, когда посланники труппы петроградского цирка вручали Сципионе Чинизелли бумаги о переходе здания в руки Коллектива артистов, он был настолько растерян, что, по словам Сержа, даже не взглянул на документы, а «только попросил, чтобы мы оплатили ему стоимость гардероба, оставшегося от постановки пантомим (у Чинизелли был замечательный по богатству сценический гардероб)»[105]. Эти запасы и послужили прямо-таки благотворительным фондом – выступления на манеже должны были стать яркими и зрелищными. Чтобы заполучить зрителей, представления приходилось менять каждый вторник. Артисты, разумеется, ухитрялись показывать тем же составом, переодевая костюмы, все новые и новые номера. Обновлению программы помогали и члены семей артистов. С женами и детьми, не владеющими никакими навыками работы на манеже, цирковой балетмейстер готовил оригинальные, бесконечно меняющиеся танцевальные интермедии. Это тоже превращалось в занимательное зрелище. «Одно дело, когда зритель смотрит спереди на сцену, и совсем другое, когда балет танцует перед зрителем, со всех сторон окружающим круглую площадку, – особо отмечал рецензент. – В постановке танцев и в планировке их Борри (балетмейстер и мимист Колларта. – М.Н.) показывает большое мастерство»[106]. Но, разумеется, основной приманкой в цирках, гарантией стабильных сборов всегда служили игровые пантомимы. На их постановку и сделали основную ставку в Петрограде.

Труппа Коллраба, еще более малочисленная, чем в Москве, состояла из профессионалов. Значит, все артисты программы, по непреложной цирковой традиции, приучены были выступать не только с различными (всегда несколькими) своими номерами, но и в пантомимах. К тому же для большинства собравшегося коллектива основным жанром являлся клоунский. Правда, в основном это были буффонадные или музыкальные клоуны. Куплеты и сатирические репризы использовал в своем репертуаре, пожалуй, один Мишель. Впрочем, отдельные фразы мог произнести любой артист коллектива. Это определило характер и направленность пантомимы. В отличие от спектаклей «Народной Комедии» основной упор в «Красном корабле» делался на трюковое построение сюжета. Зато трюки всех возможных цирковых жанров зачастую разворачивались в затейливые сатирические комбинации. Трюки словесные (перевертыши, рифмованные ответы), а также стихотворные комментарии к происходящему достались Мишелю. Он же, наигрывая на том или ином музыкальном инструменте, обострял сатирическую суть происходящего исполнением куплетов популярных песен, романсов и шансонеток, приспосабливая их слова к смыслу разворачивающегося на глазах у зрителей действия.

Вторая совместная работа клоуна и сатирика подтверждает, что, кроме современного сюжета, ими было взято на вооружение и острое клоунское слово. Эта цирковая пантомима была в программке озаглавлена как «злободневная сатира». «Мертвецы на пружинах», задуманные еще до Кронштадтского мятежа (со 2 по 22 марта 1920 года спектакли в Петрограде были отменены), появились почти сразу после его разгрома. Эта пантомима была вдвойне современна. И формой, в которой решалась (тогда петроградские бандиты пугали горожан по ночам своими прыжками на пружинах), и составом действующих лиц (сплошь реальные руководители всех капиталистических стран, противостоящих Советской России, от Черчилля до Пилсудского и сбежавшие защитники свергнутой власти – Чернов, Керенский, Деникин, Юденич, и Савинков, и Петлюра). Все они, появляющиеся в карикатурном гриме, легко узнавались по шаржам в газетах. Объединяли их и науськивали аллегорические фигуры Капитала и Антанты. То, что среди действующих лиц не указано ни одного представителя новой России, позволяет представить сюжет как череду сговоров против страны рабочих и крестьян. Встречи эти принимали самые различные формы, что подтверждает перечисление в программке обслуживающей персонажи прислуги[107]. «Военные» предполагают штабные заседания, «стража» – тайную доставку агентов, «рыцари» – мистические сеансы, «гости и балет» – торжественные приемы, а «войска» – подготовку к сражению. Можно догадаться, что в каждом из эпизодов враги России обменивались если и не монологами, то емкими стихотворными репликами, которыми славился Воинов. Текста пантомимы разыскать не удалось, но драматургическое противостояние в зрелище легко воссоздать. В агитках Воинова обычно присутствует его alter ego, представитель рабочего класса. Так, в одной из написанных в этот период «агитационных инсценировок митинга» Владимира Васильевича, назидательно озаглавленной «Отчего и почему», рабочий, открывающий этот митинг, и подводит его итоги:

…мы не отдались злодею,Мы знамя алое спасли.И пролетарскую идеюСквозь громы пушек пронесли.Мы разрешили все задачи,У нас победа на носу.А мы сдыхаем по-собачьиБез дров, живя в густом лесу.Какая дьявольская шутка,И, право, молвить не грешно, —Все это было б слишком жутко,Когда бы не было смешно.И вывод, вне которого агитка бессмысленна:

Вся сила в нас ведь, в человеке![108]Любая сатира подразумевает положительную идею, положительного героя. Был такой персонаж и в «Мертвецах на пружинах». Эту роль, роль Шута, наделенного правом не только шутить, но и судить, Мишель выбрал для себя. Это позволяло входить в каждый эпизод, принимать в нем участие и, кроме того, вступать в контакт со зрительным залом.

Чтобы разговор развивался в нужном направлении, имелся среди персонажей сатиры и «Голос из публики». Привычная для циркового зрелища «подсадка» подстегивала участие зрительного зала в том, что происходило на манеже. С отжившими свой век «мертвецами» сражался весь заполнивший цирк трудовой зритель.

Эту ставку на острую социальность своих пантомим петроградский Колларт не оставил и в дальнейшем, когда принялся за постановку издавна популярных в цирке сюжетов. Это отразилось даже на их названиях, публикуемых в афишах. Драма-пантомима «Четыре пальца» получила подзаголовок «Жертвы буржуазного строя. – Из жизни рабочих». А популярнейший «Иван в дороге» (он же «Аркашка-неудачник») трансформировался в «большой комический “скетч” с разговорами» «Наши за границей, или Контора по найму прислуги во Франции». Только нанимали в ней не артистов для концерта, как в традиционном варианте, а обнищавших русских аристократов, согласных на любую работу.

Ничего подобного злободневным агиткам петроградского Колларта на московских манежах не появлялось. И причину тому не следует искать в нежелании мастеров манежа приблизить свое искусство к интересам страны. Подобные сюжеты им и не предлагали. Но, с другой стороны, артисты и не были еще тогда убеждены в необходимости злободневных пантомим на манеже, призванном радовать и развлекать зрителей. Готовые решения «кабинетного творчества» раздражали, как мешающие выполнению трюков или особенностям построения циркового действия. Артисты отстаивали право цирка на создание своей художественной образности. Право быть самостоятельным видом искусства, гордящимся самодостаточностью своих трюков, своих номеров, своих пантомим.

К тому же в двадцатые годы в необходимости какого-либо изменения циркового зрелища не были убеждены ни его поклонники, ни недоброжелатели. «Думаю, что особенно привлекает в цирк толпы народа отсутствие психологической мотивации, зрелищность всего показываемого, ибо существует оно только как демонстрирование мастерства, без сатиры, без психологии, часто даже с одной только цирковой (не сценической) логикой»[109],– писал в своей рецензии один критик. «Своеобразное и богатое опытом искусство цирка склонно развиваться по традиционным путям своего мастерства, – теоретизировал другой. – Разрозненные элементы цирквого искусства могут быть соединены в большом представлении только путем полного соблюдения своих автономных интересов»[110]. Третий вообще был предельно категоричен: «Цирк только зрелище. На его арене ничего не представляется, не перевоплощается, а только подается: в реальном оформлении – свойства человеческой ловкости, храбрости и остроумия». А так как он возглавлял Секцию массовых празднеств и зрелищ ТЕО, то и завершал анализ как бы резолюцией: «Пролетарскому государству цирк нужен в его здоровом состоянии»[111].