Полная версия

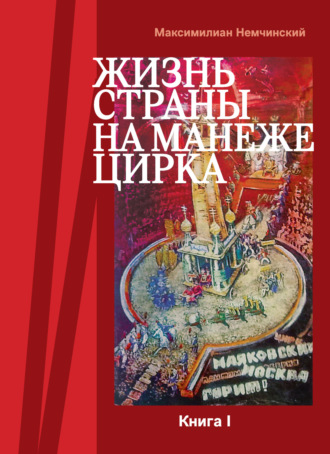

Жизнь страны на арене цирка. Книга I: История создания. 1917-1955

Представлялось само собой разумеющимся, что трудовому народу, заполняющему амфитеатры цирка, интересны прежде всего развернутые сценки жизни этого самого трудового народа. Такое убеждение представлялось единственно верным.

Евг. Б. Вахтангов, приняв предложение возглавить Режиссерскую секцию ТЕО, подчеркнуто категорично помечает в записной книжке: «Постановки Народного театра должны быть непременно грандиозные, непременно с массовыми сценами, непременно героического репертуара»[33]. Но ведь цирк и воспринимался в те годы своеобразным народным театром. Ведь только в его зданиях, на его манежах можно было собрать в заснеженной России участников и исполнителей масштабной постановки.

Либретто такого грандиозного зрелища уже написал И.С. Рукавишников, занявший должность литературного консультанта секции. Иван Сергеевич сочинил историю, похожую на сюжеты бесчисленных революционных празднеств тех лет.

«Политическая карусель» была аллегорическим рассказом о борьбе угнетенных тружеников с владыками-притеснителями. Роскошные пиры чередовались с эпизодами изнурительного труда. Издевательства вынуждали трудящихся восстать. Ожесточенные сражения приводили к свержению власти капитала. Братство и труд праздновали свою победу.

Ученый секретарь секции А.М. Данкман, хорошо знакомый артистам как бывший юрист-консультант российских профессиональных союзов, напомнил коллегам рассуждения об искусстве манежа театрального режиссера Н.М. Фореггера[34]. Николай Михайлович утверждал, что только деятели современного театра способны для возрождения арены создать «тысячи изумительных пантомим и феерий, сильную и бодрую музыку, новый костюм, украсить обстановку, раскрашивать седла»[35]. Его и пригласили реализовать свои достаточно конкретные предложения.

Открытие 1-го государственного цирка – так стал именоваться бывший цирк Саламонского, – намеченное на середину ноября, не состоялось. Все еще не успели отремонтировать разбитые во время бесчисленных митингов кресла амфитеатра.

Правда, 7 ноября 1-й государственный цирк собирает зрителей. Но не на цирковое представление. На праздничный концерт-митинг, основным номером которого служит апофеоз Д. Самарского «На страже Мировой Коммуны». Его содержание, оформление и даже постановку достаточно полно воссоздает газетная заметка.

«В центре арены воздвигнут красный помост перед уходящей ввысь радужной башней. На площадке башни символическая фигура – женщина-свобода, около которой группируются: русский крестьянин, рабочий, матрос, красноармеец, интеллигент, внизу на сходящих к помосту ступеньках придавленные империалистами траурные фигуры Баварии и Венгрии[36]. В стихах, читаемых фигурами, выражается уверенность в скором пришествии мировой революции. К концу апофеоза со всех сторон цирка сходятся представители всех народов мира с вестью об освобождении своих стран. Во главе грандиозного шествия народов несут символическую фигуру рабочего – гражданина мира (по сценарию это – III Интернационал. – М.Н.). Около фигуры свободы появляется Карл Маркс, благословляющий царство наступающего коммунизма. Все заканчивается звуками Интернационала»[37].

Известна даже финальная группа, выстроенная на ступенях башни: Интернационал стоит между Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, по бокам вождей располагаются фигуры Рабочего и Крестьянина, ниже – на часах – застывшие Красноармеец и Матрос. С одной стороны этой центральной композиции вставала Октябрьская Революция, с другой – Диктатура Пролетариата. И всех их окружали остальные участники апофеоза и появившиеся со знаменами трудящиеся всех стран[38].

«Живая картина», символически выражающая политическое содержание зрелища, убедительно закреплялась как финальный эпизод любой революционной постановки. В том числе и на манеже.

Что касается собственно цирковых представлений, то они начались только в декабре в бывшем цирке Никитиных, именовавшемся теперь 2-м государственным. Никакими новшествами эта первая программа национализированного цирка не поразила. Хотя в бывшей губернаторской ложе и появился нарком просвещения А.В. Луначарский (его узнали и встретили овациями), хотя буффонадный клоун Дмитрий Альперов и провозгласил с манежа «Сегодня цирк вступает в новую фазу своей деятельности!»[39] (ему также долго аплодировали), в дальнейшем на манеже стали превалировать прежние, уже не первый год известные номера. Несмотря на предлагаемые выгодные контракты, заполучить новых артистов, гастролирующих по циркам в более теплых и хлебных местах, не удалось.

Через неделю после открытия сезона была, наконец, показана давно обещанная «Политическая карусель».

Оформлением пантомимы уговорили заняться П.В. Кузнецова. Павел Варфоломеевич согласился на создание декорации, костюмов, бутафории и реквизита спектакля. Ведь цирк предоставлял возможность напрямую встретиться с новым, непонятным пока массовым зрителем, к тому же платили неплохо. Еще недавно входивший в декадентскую группу «Голубая роза», Кузнецов к тому времени уже активно участвовал наряду со своими коллегами в красочном оформлении московских площадей и улиц к празднованию годовщины Октября. Сама жизнь заставляла художников учиться мыслить политическими категориями. Яркость палитры соответствовала категоричности утверждения образного замысла. Даже пересказывая в 1965 году тему своего большого панно, укрывшего фасад Малого театра, Кузнецов назвал его «Стенька Разин отбивает наступление контрреволюции»[40]. С такой же категоричностью художник обратился к оформлению цирковой пантомимы.

К сожалению, эскизы к «Политической карусели», неоднократно выставлявшиеся на выставках и вошедшие в каталог театральных работ П. Кузнецова[41], не сохранились. Но все же разрозненные сведения о постановке позволяют их восстановить. В соответствии с круглой сценой-манежем, декорация располагалась в его центре и представляла собой трехъярусную башню. Наподобие балаганного вертепа, она имела четкое сословное деление. Первый этаж отводился под солдатский каземат, второй был отдан чиновникам, а на третьем располагалась огромная бутафорская кукла-Капитал и прислуживающие ему русский царь, его свита, семья и высшие сановники.

Нетрудно заметить, что декорация этого зрелища, занимавшего 3-е отделение программы 2-го госцирка, напоминала оформление показанного недавно на Цветном бульваре апофеоза. Но было между ними существенное различие. Башня «Коммуны» служила лишь фоном происходящего вокруг нее действия. В «Карусели» же она становилась и знаковым выражением различного состояния общества, и соучастником происходящего. Фактически сооружена была своеобразная башня власти. Она в ходе пантомимы из оплота притеснения превращалась в праздничный символ победы трудящихся. Согласно постановочному замыслу Фореггера, сама конструкция декорации предусматривала два трюковых аттракциона. Один был символически-героическим, а другой – буффонным. Огромная фигура Капитала с мимирующей головой (разевала рот и вращала глазами) как бы придавливала башню, а в завершении сражения неожиданно сдувалась и опадала (туловище было наполнено воздухом). Но, главное, была запланирована игровая (и смысловая) трансформация башни. Восставшие рабочие и крестьяне с помощью присоединившихся к ним солдат вышибали «чугунные» решетки каземата, сбрасывали уныло серые стенки-ширмы чиновничьего яруса, уничтожали остатки Капитала. Декоративный лаконизм стиля оборачивался острой экспрессией. Башня, согласно замыслу постановщика, превращалась в «яркий сверкающий цветок»[42]. И столь же решительно менялась тональность костюмов. Светлые радостные одежды скрывали мрачные мундиры и балахоны. Пристрастие П.В. Кузнецова к изощренной звонкости цветосочетания сказалось и на специально придуманном реквизите и уж, конечно же, особенно ярко проявилось в решении костюмов. Тем более, что они должны были прямо на глазах зрителей меняться в финале на одежды победившего народа. Преувеличенная праздничность финала тем более подчеркивалась и гротесковой бутафорией. Особенно в первой части пантомимы, когда восседающий на вершине башни огромный прожорливый Капитал поглощал все, созданное трудом народа. Художник помогал режиссеру создавать зрелище больших страстей и открытого темперамента. Плакатное зрелище.

Сохранившееся либретто, подписанное уже и Фореггером, доказывает, что режиссер энергично взял развитие фабулы в свои руки. Труппу цирка существенно пополнили группой пантомимистов. Противопоставление правящих и угнетенных обрело конкретные формы. Персонифицируются и взаимоотношения внутри каждой из групп персонажей. Конфликты, непредсказуемо вспыхивающие по разным сторонам манежа, захватывают его целиком. Разворачивается война с Германией при участии всех империалистических стран. В бой вступают выкатывающиеся из казарм и казематов башни войска. Царь и его приспешники науськивают сражающихся друг на друга. Но солдаты братаются и обрушиваются на своих угнетателей. Сброшен царь и его прихлебатели. Сдувается, лопается Капитал. Захватив башню, победители – объединившиеся рабочие, крестьяне и солдаты – превращают ее в праздничный монумент победы. И, разумеется, всеобщее ликование выливается в финальный апофеоз. Количество персонажей (программа обещала участие всей труппы цирка и артистов-пантомимистов) позволяет представить красочный водоворот финала.

Перемещениям толпы и перестройке башни придавала безудержную энергетику специально написанная В.В. Небольсиным[43] музыка.

Когда вновь после короткого затемнения загорался под звучание оркестра свет, все цирковое пространство оказывалось заполненным невообразимым количеством исполнителей, одетых в яркие, но резко контрастирующие по сословному признаку костюмы. По барьеру трудились (символически) группы рабочих и крестьян. Снующие вдоль барьера надсмотрщики понукали и подгоняли их. Казематы первого этажа башни заполняли солдатами различных родов войск. На втором ярусе чиновники принимали все, произведенное простым людом. Русский царь, его двор, семья и банкиры на вершине башни почтительно ссыпали все полученное в рот сидящему посреди них чудовищу. Оно, символизирующее империалистический Капитал, размахивая руками, вращая глазами и широко распахивая рот, сжирало все плоды народного труда – и хлеб, и ткани, и оружие.

Звучание оркестра не просто сопровождало зрелище, но фактически вело за собой развитие действия. «В начале своеобразный ритм рабочих инструментов труда, сливающихся в общий мотив, а наверху веселая музыка, – свидетельствует очевидец. – Потом во время войны перебивающие друг друга гимны, переходящие в какофонию, побеждаются мелодией революционных песен и песен труда»[44].

Приглашение пантомимистов как основных исполнителей и композитора для создания специальной оркестровой партитуры убедительно подтверждает, что в ходе репетиций от текста вынужденно отказались. Тем более, что среди артистов программ московских цирков «разговорчивыми», как тогда выражались, были лишь братья Танти и Альперовы, а они в постановке не участвовали. Мастерство пантомимистов помогло подчеркнуть сословное единство противоборствующих сил пантомимы. Чисто зрелищно главенствовали стилизованно решенные рабочие и крестьяне. Планировка отводила им барьер, охватывающий манеж и тем самым окружающий башню власти. Эта основная масса пантомимы, занятая непрерывным трудовым процессом, представляла собой своеобразный пластический хор зрелища. Именно через их мимически изображаемые трудовые фазы работ зрители наблюдали перемещающиеся шеренги часовых, оберегающих суетящихся ярусом выше чиновников и находящихся еще выше царской семьи и банкиров, окружающих в свою очередь гигантскую фигуру Капитала. Такое пространственное построение, отвечающее известному пристрастию Н.М. Фореггера к площадному театру, богатой декоративности и стилизованному жесту, позволяет предположить, что это зрелище должно было получиться ярким, красочным и, уж во всяком случае, не ординарным. Не зря же Б.С. Ромашов, тонко чувствующий фактуру сценического материала, особо отметил, что в «Карусели» «удачно используются пантомима и театральный гротеск»[45].

Ритмические перестроения персонажей, приемы популярных массовых празднеств и дух того «театра-цирка», который Фореггер призывал учредить на манеже и оттачивал в своих сценических опытах, объединяли все эпизоды. Благодаря этому победный апофеоз, ставший уже непременным завершением всех связанных с прославлением революции постановок, в «Карусели» закономерно вытекал из разворачивающегося перед зрителями действия и становился логическим завершением зрелища.

«Революционные эпохи не знают нюансов, они лепят свое мировоззрение бесстрашными руками новорожденных гигантов, – несколько выспренно излагал Фореггер свое кредо, – и наша эпоха, бесстрашная из бесстрашных, ясно уже видит два крайних утверждения театра: театр великих страстей и театр беззаботной радости, театр сказочного зрелища»[46]. Несколько позже, он эту же мысль выразил кратче и энергичнее – «надо балагурить и бить в барабан»[47]. Все это Николай Михайлович и воплотил в пантомиме.

Персонажи пантомимы находились в непрерывном действии и взаимодействии.

Каждая из социальных групп существовала в своем пластическом решении и в своем темпо-ритме. Общее освещение манежа (прожектора еще не появились в цирке) заставило искать поэтому яркий зрелищный прием управления зрительским вниманием. Этого Фореггеру удалось добиться прежде всего благодаря введению общего, но разноритмичного движения всех групп. «Он был преимущественно, – утверждали современники, – мастером ритма, танца и движения»[48]. Неожиданные остановки жестикуляции какой-либо общности персонажей или всех групп, кроме одной, активизировали внимание к происходящему на манеже. Этот прием воздействовал тем убедительней и энергичней, что персонажи располагались не только по плоскости манежа, но и по вертикали башни. Так выстраивалась социальная и политическая драматургия взаимоотношений, возрождалась история революции. Это были и стилизация трудовых процессов, и манифестации против притеснения, и сражения трудящихся с войсками, и их братание, и совместное свержение прихвостней Капитала. В пластическом пересказе чередовались – как равноправные – патетические (народная борьба) и пародийные (взаимоотношения угнетателей всех рангов) эпизоды.

Но это отражение фактов реальной истории в символических и стилизованных формах мало чем отличалось от распространенных тогда революционных массовых действ, апофеозов и живых картин, постоянно использовавшихся на театральных сценах.

Цирка как такового было мало. Рецензии упоминают юмористические похороны «Старого Мира» (явный парафраз классического клоунского антре). Плакальщиков подгоняла стилизованная фигура Истории с метлой в руках. Кроме того, известно, что предводитель восставших взлетал на башню притеснения, исполняя сальто-мортале. И все.

Постановка соответствовала плакатно-агитационным требованиям эпохи. Но ни проблему формирования современной цирковой пантомимы, ни собственно циркового репертуара она не решала и решить не могла.

Совсем иной была показанная через месяц работа С.Т. Конёнкова. Она стала цирковой пантомимой лишь благодаря стечению обстоятельств.

В скульптурном классе Государственных свободных мастерских (бывшем Училище живописи, ваяния и зодчества) ученики Конёнкова лепили по заданию скульптора одно- и многофигурные композиции на тему «Самсон». Предполагалось, что наиболее удавшаяся работа будет предложена для установки на одной из площадей Москвы как отвечающая задачам осуществляющегося тогда плана «Монументальной пропаганды»[49]. Натурщиками подрабатывали борцы цирковых чемпионатов. И. Рукавишников, часто навещавший мастерскую друга, предложил ему воспользоваться прямой ассоциацией борьбы библейского героя, спасающего свою оккупированную страну, с судьбой России, зажатой кольцом блокады. Возможность создать монументальную пантомиму из чреды живых скульптур настолько вдохновила поэта, что он даже сымпровизировал текст, который мог бы объединить группы-эпизоды в связный пластический рассказ. Конёнков загорелся предложением друга.

Это камерное зрелище (все действие разворачивалось на небольшом постаменте, который, наподобие скульптурного станка, вращали «античные» рабы), получившее название «Поэма “Самсон”», явилось подлинной работой скульптора. Реклама так ее и представляла: «Постановка, лепка, реквизит, бутафория и костюмы в исполнении автора»[50].

Конёнков показал девять «живых» скульптурных групп, иллюстрирующих всем тогда известный библейский сюжет борьбы израильского богатыря Самсона с притеснителями-филистимлянами: победу над захватчиками, предательство любимой им Далилы, его пленение, ослепление, унижение и победу над врагами. «Глиной» Конёнкова стали участники Чемпионата классической борьбы (оставшиеся тогда без работы) и юная жена одного из них. Несмотря на то, что каждому эпизоду-группе (перестановки происходили в темноте) предшествовал пояснительный текст, это было подлинно цирковое зрелище, не нуждающееся в каких бы то ни было объяснениях. Главным в нем становились даже не сами эффектно выстроенные статичные позы исполнителей, сколько ярко выявляемая их мощная внутренняя энергия. Тем неожиданней и эффектней был сюрприз последней картины, когда Самсон в замедленном, напряженном движении разрывал связывающие его цепи.

«Меня поразила особенная “мускульная память” борцов, – вспоминал престарелый скульптор даже в 1957 году. – То, что было найдено на репетициях, запоминалось ими без всяких записей. Каждый раз они точно воспроизводили задуманный рисунок»[51].

Противопоставление механической функциональности движений рабов, целенаправленно включающихся в работу при вращении пьедестала, дикой энергии, угадывающейся в обездвиженных фигурах героев сюжета, и отличало прежде всего работу Конёнкова от популярных в мюзик-холльных дивертисментах и даже на манеже бесчисленных обнаженных (а часто и в трико) припудренных атлетов, изображавших «Скульптуры Фидия и Праксителя». Кроме того, Сергей Тимофеевич, увлекавшийся в тот период раскрашиванием своих деревянных и даже мраморных творений, применил тональный грим и в цирковой работе. Он цветом резко вырвал главного героя из круга всех остальных присутствующих на манеже – и филистимлян, и Далилы, и рабов-прислужников (их группа также была подчеркнута особым цветом).

Как скульптор-профессионал Конёнков подарил цирку идею вращающегося пьедестала (аналога скульптурного станка), а как художник, стремящийся подчеркнуть выразительность игры света и тени в своих работах, – локальный свет прожектора. Желая избавиться от общего освещения, единственного тогда в цирках (лампы-абажуры заливали равномерным светом и манеж, и ряды), он использовал армейские прожектора и даже раздобыл их в подшефной части. Точно отрепетированное в мастерской, напряжение мышц каждой композиции особо эффектно прорисовывалось в концентрированных лучах, меняя их отбрасываемые тени при вращении, придавая происходящему особую драматургию[52].

Конечно, это была не большая обстановочная пантомима, а развернутый пластический аттракцион. Но тем не менее именно «Самсон» заслужил единственную рецензию, написанную наркомом просвещения о конкретном цирковом произведении. «Это есть настоящий цирковой номер, – подчеркнул А.В. Луначарский в большой статье, целиком посвященной работе Конёнкова, – но номер того цирка, о котором мы можем мечтать, цирка исключительно благородной красоты, умеющего непостижимо связать физическое совершенство человека с глубоким внутренним содержанием»[53].

Казалось, появление на цирковом манеже зрелищ, вынесших в цирк, пусть и в аллегорическом виде, востребованные темы современности, должно было получить поддержку на страницах печати. Однако, ни одного отклика не последовало. Хотя и «Самсон», и «Политическая карусель» продержались в репертуаре цирков достаточно долго, свидетельствовать о популярности этих постановок количество сыгранных спектаклей не может. Ведь билеты были отменены. Теперь зрелищные мероприятия посещали по жетонам, которые выдавали профсоюзы. Поэтому все театры, а уж цирки-то в первую очередь зрителями были заполнены каждый вечер. К тому же вполне возможно, что новые постановки удерживались в репертуаре только благодаря настояниям руководства секции. Впрочем, достаточно быстро стало понятно, что чуда не произошло. Цирк фактически не перестраивался, не возрождался, а просто-напросто выживал. Артистов для показа ежедневных программ в двух московских цирках не хватало настолько, что им приходилось в один и тот же вечер выступать на обоих манежах, то есть по меркам тех лет во всем национализированном цирке. Лазаренко с Альперовыми ухитрялись переезжать на извозчике, не разгримировываясь и не меняя одежду. Поэтому определенный успех, достигнутый за счет выпуска пантомим, решено было закрепить именно таким способом обновления программ. Для новых постановок, как известно, нужны оригинальные сценарии. Всех работников культуры пригласили принять участие в их создании.

И довольно скоро через прессу было отрапортовано, что «принято много новых сценариев, пантомим и клоунад, самых разнообразных по своему содержанию и форме, часть из них уже в работе, а остальные пойдут в следующем сезоне»[54].

Одного взгляда на эти принесенные и принятые сценарии достаточно, чтобы понять, как далеки были люди, призванные руководить цирками, от его потребностей и возможностей.

Приняли к постановке предложенную только что приглашенными для работы в цирке новыми, «левыми» режиссерами В.И. Широковым и О.А. Иваницкой пантомиму А.П. Сумарокова и М.М. Хераскова «Торжество Минервы»[55]. Хотя написана она была к коронованию Екатерины II, сообщение особо подчеркивало, что пьеса создана «в духе народного балаганного действа, в нее входит подлинный русский “Петрушка” и отдельные номера балагана в соединении с цирком». Одобрены и принесенные И.С. Рукавишниковым «Шахматы», «опыт импровизации цирковых артистов на тему карнавала на шахматной доске», и «Сказка о трех девах, Иване Царевиче и Поповском сыне, в стиле Билибина»[56], которую сам автор, достаточно популярный тогда поэт и писатель А.С. Рославлев, попытался переделать для манежа в духе театра политсатиры. Отобрали даже пантомиму «Гадание» скульптора Гранской, отметив ее как «чрезвычайно интересную своим содержанием, характеризующим магическо-сказочную жизнь игральных карт»[57].

Выбор пантомим к постановке четко определял репертуарную политику Секции цирка. Не приходится удивляться, что артисты этому решительно воспротивились. Они как профессионалы были убеждены, что на манеже все нужно делать по законам цирка и языком цирка. И темы необходимо поднимать, не просто доступные зрителям, но ими ожидаемые. Это упорство диктовала не просто верность традициям, но и убежденность, что бесхитростные, легко узнаваемые сюжеты цирковых пантомим, обычно наиболее горячо принимаемые зрителями, должны излагаться со всей возможной трюковой насыщенностью и праздничной зрелищностью.

Артистам цирка удалось перехватить инициативу в свои руки. Они сплотились вокруг Леона Танти, тем более, что он, назначенный заведующим художественной частью московских госцирков, наделен был правом принимать конкретные решения. Совместные усилия артистов сосредоточились на постановке комических пантомим, которые было принято именовать «в итальянском стиле». Они были далеки на первый взгляд от тем современности и задач воспитания нового зрителя. Если, конечно, утверждение дружбы, любви, товарищеской выручки, высмеивание тупоумия и самодовольства, стремления стариков решать судьбу молодых не признавать нужным для воспитания молодого поколения каждой эпохи.

Об этом же размышляли и в театрах. Во всяком случае, в тех, в которых задумывались о своих зрителях. «А что нужно сегодня нашему зрителю? – рассуждал со студийцами Евг. Б. Вахтангов. – То, что он видит сейчас вокруг себя? Пафос борьбы с разрухой после гражданской войны? Об этом еще должен кто-то написать. Но зритель хочет увидеть и свое будущее. Он мечтает о нем. Об этом тоже не написано еще ничего у драматургов. Но есть сказки – мечты о том, какими будут наши люди, когда очистятся от скверны, когда одолеют злые сил. Помечтаем же об этом в нашей “Турандот”. Покажем в нашей сказке перипетии борьбы людей за победу добра над злом, за свое будущее»[58].

В этом были убеждены и другие ищущие театральные коллективы. Как раз в эти дни в Петрограде открылся театр «Народная Комедия», который, по уверениям его создателя С.Э. Радлова, «мыслит свое будущее в создании спектакля не только созвучного нашей эпохе по ритму, силе и простоте элементов, в него входящих, но воплощающего или, может быть, творящего стиль и характер нашего времени. Следовательно, только нам свойственные типы, запечатленные в их гротескном преувеличении; эксцентризм, как новый вид комического мироощущения, созданный англо-американским гением – все это должно заблистать в нарождающейся народной комедии 20 века»[59]. Устроители этого зрелища пригласили к совместному с театральными коллегами творчеству мастеров манежа.