Полная версия

Первоуральск: страницы истории

В правительстве доводы специалистов сочли обоснованными. Оставалось только выбрать действующий завод и оборудовать его. При этом заявлялось, что «можно говорить не о заводе-гиганте, снабжающем всю Российскую Республику, а о скромном масштабе производства, базирующемся на местных материалах с минимальными требованиями к железной дороге». Кроме всего прочего, этот завод, удовлетворяя трубный голод на современном этапе (впредь до создания завода-гиганта), «должен также служить школой для подготовки специалистов и рабочих».

Почти все «жизнеспособные» уральские заводы подходили для этой цели. Можно было присоединить трубное производство к одному из крупных и технически сильных заводов, таких как: Ревда, Нижняя Салда, Златоуст. Но это было бы ошибочно. И типичный тому пример – Ижорский завод. Там трубопрокатное производство всегда было пасынком по сравнению с бронепрокатным. Тоже и в Надеждинском заводе, где установка прекраснейшего машиностроительного завода, перевезенного из Риги (бывший завод братьев Клейн), так и осталась незаконченной. Аналогичная участь угрожала бы и трубному производству в Ревде, где из-за недостатка металла не использовался на полную мощность лучший в то время на Урале сортопрокатный стан производительностью 2 млн. пудов в год.

По всему выходило, что лучше Шайтанского завода с этой задачей никто не справится. Кроме того, благодаря установке английского способа, здесь уже имелись кадры техников и рабочих, знакомых с трубным производством и тесно спаянных одним стремлением – довести начатое дело до конца.

Однако у такого решения были и противники. Спор разгорелся вокруг обеспеченности предприятия своими ресурсами. Основной упор «шайтане» сделали на билимбаевскую домну и на билимбаевскую же руду, разведанные запасы которой составляли около 25 млн. пудов. Учитывались и рудные запасы Новоуткинской дачи, «которые, впрочем, никогда серьезно не обследовались, но, по отзывам горных техников, имевших дело с этой рудой, она была хорошего качества и с малым содержанием серы». В самой же Шайтанской даче, кроме магнитной (с 3% содержанием титана, а от того тугоплавкой и употребляемой лишь для повышения общих качеств чугуна) и хромистой, руды не было. Впрочем, и здесь Михаилу Александровичу Соловову удалось отстоять позиции заводчан. План был принят, а, значит, шайтанским мастеровым можно было смотреть в будущее с большей уверенностью.

Но это все будет потом, а пока в Шайтанке праздновали победу – пуск первого на Урале трубопрокатного завода. «Первоуральским» никто его тогда не называл – «Шайтанские горные заводы» – привычно и надежно. Впрочем, на этот счет у Уралбюро ВСНХ было свое мнение. В этой организации уже уяснили, что главное – это учет и контроль. А какой может быть контроль, если этих Шайтанских заводов на Урале не один и даже не два. Другое дело: «1-й (именно так, пока цифрой) Уральский завод цельнотянутых труб».

Жители Шайтанки узнали о таком преобразовании 26 сентября 1920 года на общем собрании граждан Шайтанской волости. С докладом по этому вопросу (10-у по списку) выступил Африкан Иванович Злоказов. Судя по протоколу, чепчиков в воздух никто не бросал. Просто: «приняли к сведению». Гораздо больше жителей волновал вопрос о кражах. Насколько сильно волновал, видно из постановления: «Если кто что украдет, то у того преступника конфисковать все имущество и весь скот».

Надо сказать, что жители Шайтанки к новому названию завода привыкли не сразу. Да, что жители. Даже заводчане в деловых бумагах еще долго путались. В «шапке» протокола собрания: «1-й Уральский завод цельнотянутых труб», а в тексте: «Мы, рабочие Шайтанского завода».

А вот когда привыкли, то проблемы возникли у волостного исполнительного комитета – Шайтанского, между прочим. Никогда раньше жители (будь ты рабочий, торговец, или ремесленник) не отделяли себя от завода. Это сейчас мы говорим «градообразующее предприятие», а тогда это был просто «завод». Вокруг домен, кузниц, шахт крутилась тогда вся жизнь. Все были заводские, жили «в заводе» и именовались по имени завода.

Постепенно хозяйство трубного завода расширялось. В 1921 году было построено новое здание силовой станции, один из локомобилей для которой был привезен из Ревды. «Первоуральцы помнят в связи с этим курьезное происшествие, – писал в своих воспоминаниях Григорий Емлин. – Наши рабочие на двенадцати тройках везли локомотив и по дороге встретились с попом, который переезжал из Шайтанки на паре лошадей в Ревду. «Поменяли попа на локомобиль, – шутили рабочие».

К середине 1923 года «1-й Уральский завод цельнотянутых и цельнокатаных труб и мартеновских слитков» – это предприятие полного цикла, где все, начиная от добычи руды и плавки металла (чугун в Билимбаевской домне, а сталь в собственном мартене) и до товарных труб, все – изготавливалось на месте. К 80-ти тонному гидравлическому прессу для прошивки заготовок, привезенному еще Чайкелем, добавились два гидропресса по 250 тонн и один 300 тонный. Горячий участок составляли один трубообжимной (прокатный) стан, один калибровочный, две нагревательные печи, одна отжигательная и два станка для горячей резки труб. На холодном участке стояли два стана холодного волочения, три трубообрезных станка и один пресс для гидравлических испытаний. Были и вспомогательные цехи: механический, кузнечно-котельный, строительный, кирпичный и модельная мастерская.

И это было только начало. Понадобились еще годы и десятилетия, чтобы старый Шайтанский завод превратился в признанного лидера трубной промышленности – город Первоуральск.

Источник: Акифьева Н. В. Первые на Урале / Веси. № 2. 2010. С. 4-7.(с испр. и доп.).

СИМВОЛЫ И ЭМБЛЕМЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Принято считать, что «правильные» гербы в России возникли при царе Алексее Михайловиче. Тогда же был опубликован и первый русский гербовник – «Титулярник». В нем значился полный государев титул в сопровождении 33 миниатюр в виде гербов царств, княжеств и земель. Первый русский городской герб появился в 1692 году. Это был герб Ярославля, изображавший медведя с протазаном на плече.

При Петре I создание городских гербов становится делом государственной важности и, поручено оно было графу Франциску Санти. При составлении гербов для городов учитывали три начала. 1 – историческое (какое событие ознаменовало возникновение города и т.д.). 2 – географическое (что город производит, чем знаменит и богат). 3 – соответствие герба названию города («говорящие» гербы).

С середины XIX века городской герб превращается в элемент официальной идеологии. С одной стороны, по монаршему благословению город имел самостоятельность, но, с другой, – административно государственное устройство регулировалось сверху. Поэтому и форма герба делилась на две части: вверху щита – герб губернский, внизу – городской. Позднее форма еще более усовершенствовалась. При помощи таких элементов как короны разного вида и обрамления гербового щита можно было судить о значении города в государстве, о количестве населения и о характере экономического развития.

Унификация, регламентирование и видоизменение городских гербов продолжалось вплоть до событий 1917 года, после которых, по понятным причинам, наступил новый этап в истории городского герба. Первым советским территориальным гербом стал герб Москвы, утвержденный Президиумом Московского Совета 22 сентября 1924 года.

Следующий этап в развитии геральдического творчества пришелся на середину 60-х годов XX века. Первоуральск, получивший городской статус 20 июня 1933 года, также обрел свой городской герб. Инициатором выступил местный Совет.

15 марта 1966 года отдел главного архитектора провел конкурс на разработку городского герба. Лучшим был признан проект новотрубника, начальника группы промышленной эстетики отдела НОТиУП Бориса Григорьевича Жеребцова. 7 февраля 1967 года проект был одобрен и утвержден исполкомом Первоуральского городского Совета (решение №26) со следующим описанием: «Герб выполнен в форме щита французской формы с серебристым полем. Красная наклонная полоса делит поле щита на две части. В верхней части изображен красный серп и молот. На красной полосе – труба стального цвета, рождающаяся из золотого пламени, указывает на основной вид производства в городе. В нижней части изображены силуэты гор, ели, географического обелиска. Здесь же черным цветом дано название города. Географический обелиск подчеркивает, что город Первоуральск находится на границе Европы и Азии. Силуэты горы и ели символизируют принадлежность города к Уралу».

Кроме официальной версии герба известно множество его вариантов. В большинстве из них отсутствуют пролетарские символы – серп и молот, а на их месте находится дата – «1732», указывающая на год основания поселения. Так же хорошо известны версии, выпущенные в виде значков с красной и зеленой окраской поля с золотым кантом. В первом случае лента, несущая на себе трубу, белая, во втором – красная. Однако в самой известной своей модификации символ, размещавшийся в былые годы на здании горисполкома и ж. д. вокзала, был «серебряным».

Герб, разработанный по проекту Бориса Жеребцова, был официальным символом города 35 лет и за эти годы сумел завоевать симпатии многих горожан. Возможно, будучи дорог жителям города, он продолжит свою жизнь на логотипах фирм и предприятий. В таком случае по нормам герольдии необходимо только лишить данную эмблему статуса и признаков герба: в самом общем случае – отказаться от гербового щита.

Работа над современным гербом и флагом Первоуральска началась в июле 2000 года. Причиной стала необходимость обязательной регистрации городского символа в Государственном Геральдическом регистре, а старый герб в своем оригинальном виде шансов для регистрации, увы, не имел.

Часть вариантов нового герба строилась на платформе эмблемы Жеребцова, другие же – на основе проекта Уральской Геральдической Ассоциации (УрГА), «парном» ревдинскому гербу. Эти города, по мнению разработчиков, имеют много общего как территориально, так и по особенностям исторического и промышленного развития. Единственным отличием гербов должны были стать «профессиональные» символы, характеризующие города. Для Ревды – это кольцо с наконечником стрелы как один из алхимических знаков железа, так как по одной из версий название «Ревда» восходит к фино-угорскому – «железная река». Для Первоуральска – это срез трубы с исходящими из нее «пламенами».

Попытки как-то адаптировать герб Первоуральска советского периода к новым требованиям закончились неудачей. Проект УрГА в ходе работы также претерпел значительные трансформации, как в части окраски поля, так и по ассортименту фигур. Однако эти изменения не коснулись главной идеи – создания «парных» проектов как для Первоуральска, так и для Ревды. Новое композиционное решение, предполагающее введение медведя и соболя, поддерживающих главную фигуру, было принято за основу только в Ревдинском муниципалитете, а в Первоуральское – медведь вообще был выведен из числа гербовых фигур, гора заменена соболем.

По некоторым сведениям, появление на гербе Первоуральска соболя – результат компромисса между исполнителем и заказчиком. Оттого и герб получился по эталону (геральдическому описанию) правильным, а по виду каким-то новорусским. Хотя претензии к обилию золота на гербе – это не более чем вопрос вкуса (о котором, как известно, не спорят). К большому сожалению, на новом гербе никак не отражено уникальное географическое положение Первоуральска. Но администрация города и управление главного архитектора приложили все старания, чтобы герб существовал именно в такой комплектации и именно в таком графическом исполнении.

Кроме чисто внешних претензий, новый герб, на наш взгляд, лишен самого главного, а именно – исторической преемственности. Дело в том, что история современного Первоуральска начинается не с 1933 года и не с трубного производства. Корни уходят в глубину XVIII века, когда были основаны заводы: Шайтанский, Билимбаевский и Уткинский (Новоуткинск). И здесь большое поле для поиска уникальных символов.

Первый – река Чусовая, без которой просто немыслима история не только Первоуральска, но и всего горнозаводского Урала. И пусть, по словам писателя Алексея Иванова, Первоуральск «к реке повернут задницей», но все равно – это единственный город в Свердловской области, в городской черте которого протекает легендарная река.

Второй – незримая граница двух частей света, проходящая практически через город и увековеченная старинным уральским обелиском. Мне могут возразить, что границу Европы и Азии символизируют две цветовые части щита: зеленая и красная. Возможно, с точки зрения символики, это и правильно, хотя у разработчиков герба была другая концепция. «Деление щита зеленым и красным цветами (планетарные соответствия Венеры и Марса), олицетворяет медь и железо, добыча и обработка которых послужили на благо и развитие территории. Заполнение же внутреннего пространства кольца лазурью и червленью – своеобразный ребус, указывающий на Васильево-Шайтанский завод, а также условное обозначение нефти и газа, транспортируемых по трубам».

24 января 2002 года проект нового герба был принят городским Советом (решением №193). В документе приведено следующее описание герба: «В рассеченном зеленом и червленом поле, золотой с червленым языком бегущий соболь, несущий на спине золотое кольцо, охваченное вверху тройным пламенем того же металла и заполненное справа – лазурью, слева – черным цветом». 16 апреля 2002 герб Первоуральска был внесён в Геральдический регистр Российской Федерации под № 928 (протокол № 10). Горожанам же новый символ впервые был представлен 21 июля 2002 года в день празднования 270-летия Первоуральска. Тогда же на здании администрации города появился и не совсем легитимный на тот момент флаг (внесен в Геральдический регистр Российской Федерации 16 мая 2003 года под №1085, протокол №16д).

Флаг города представляет собой полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное из двух равных по площади вертикальных полос зелёного и красного цветов. В его центре помещается композиция фигур из городского герба, занимающая 5/6 от высоты полотнища и изображённая жёлтым, синим и чёрным цветами.

Помимо герба и флага знаками городского самоуправления являются также гимн и символический Ключ от города. Впервые гимн Первоуральска прозвучал на праздничном концерте 1 декабря 2002 года. Музыку для торжественного произведения написал известный в городе музыкант и композитор Александр Цалер, слова – Валерий Кухта (соавтор Александр Мосунов).

На вершинах седого Урала,

В ожерелье реки Чусовой,

Где когда-то тайга бушевала,

Вырос Первоуральск город мой.

Имя гордое носит наш город,

Первым быть – это труд и почет.

От Демидовых дерзость нам впору

И к высотам стремительный взлёт.

Помнят все заводские плотины:

Звон цепей и раскаты боев.

Синь прудов огранили вершины,

Изумрудная зелень холмов.

Трудовая священная слава

Осеняла нас белым крылом.

Город первый на гребне Урала

Мы к победам тебя приведем.

Сегодня атрибуты городского самоуправления прочно вошли в жизнь горожан. И, пожалуй, не столь важно, какие эмблемы составляют городской герб, старые или новые, – главное, чтобы они отражали характерные черты города и находили отклик в сердцах его жителей. История знает множество гербов, возникновение которых было случайным, а символика – надуманной или навязанной, но со временем такие гербы нередко приживались и становились объектом любви, гордости и признания, поскольку на них переносилась репутация, доброе имя городов и территорий, а если нет доброго имени, не поможет и самый пышный герб.

Источник: Акифьева Н. В. Символы и эмблемы Первоуральска / ВЕСИ, 2009. С.61-63.

ЗОЛОТЫЕ ДОЛИНЫ

Благодаря «золотым» перьям Джека Лондона и Брет Гарта, а еще больше возможностям кинематографа, мы довольно хорошо информированы о золотой лихорадке, бушевавшей когда-то на Аляске и в Калифорнии. Но, как мало нам известно о страстях, кипевших полтора столетия назад в уральской тайге, когда дух «желтого дьявола» витал над речными долинами наших рек, дразня тусклым блеском металлических песчинок. Сегодня в это трудно поверить, но еще совсем недавно золото (наряду с железной рудой) составляло основное богатство недр нашей малой родины.

Начало веку «большого» золота на территории современного Первоуральского городского округа предшествовали два события – издание сенатского указа от 28 мая 1812 года «О предоставлении права всем российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати» и открытие штейгера Березовских золотых промыслов Льва Брусницина. Оказалось, драгоценные крупинки желтого металла можно найти не только в самородном состоянии (когда его приходилось буквально выгрызать из горной породы), но и там, где раньше не искали – в наносных землях речных долин.

Это событие не оставило равнодушными ни владелицу Билимбаевского завода Софью Владимировну Строганову, ни отца и сына Ярцевых, бывших в то время владельцами Шайтанских заводов. Тем более что Сенатский указ предоставлял им право свободного поиска и разработки драгоценного металла на своих землях. Заводчики, постоянно испытывавшие дефицит оборотных средств, не могли не оценить всех преимуществ собственной золотодобычи.

Летом 1822 года билимбаевская заводская контора сделала первую заявку на золотые россыпи, разведанные в речной долине Черного Шишима. Для их осмотра с Березовского завода был командирован гиттен-фервалтер Порозов, который заявил, что «пески убоги». Однако владелица завода в надежде на лучшие результаты (время показало, что она была права) приказала работы на реке не прекращать.

В Шайтанском горном округе первые плоды поисков появились в 1824 году после обследования долины речки Мариинской. Впрочем, тогда она называлась Извязная (Извезная), так как в своем течении зримо вскрывала полосу известняка. Свое новое имя – Мариинка она получила после того, как в семи верстах от завода был заложен первый шайтанский прииск, названный в честь старшей дочери Ивана Матвеевича Ярцева Марии, Мариинский.

В 1824 году на Урале побывал Александр I. По пути из Екатеринбурга в Пермь император остановился на отдых в Билимбаевском заводе, где пробыл почти сутки. Пока лейб-медик Виллие осматривал местную больницу, Его Величеству показали особую комнату. «А! Это золото, сколько?» – поразился царь. «Пять пудов, двадцать восемь фунтов, добыто с 18 июля» – довольный произведенным эффектом, ответил управляющий. Император остался доволен экскурсией и даже пожаловал управляющему золотую табакерку «обложенную эмалью».

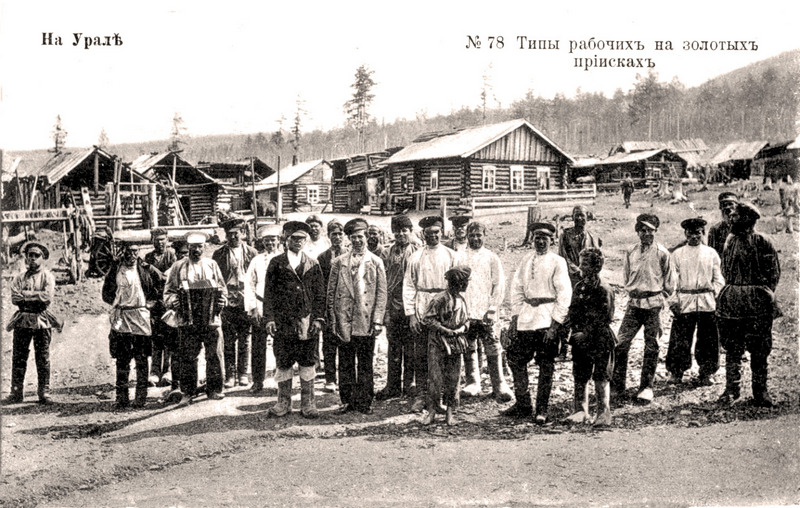

Открытка «На Урале №78 Типы рабочих на золотых приисках». Фото В.Л. Метенкова. Издание В.Л. Метенкова, г. Екатеринбург, 1898 г.

20-е годы XIX века оказались богатыми на события. Неожиданно при промывке золотоносных песков в долине Черного Шишима старателям в небольшом количестве стали попадаться зерна белого и сероватого цвета, «иные сильно блестящие, другие с малым блеском». Неизвестный металл сразу же был представлен в Екатеринбург. Там он был исследован аптекарем Гельмом и горным практикантом Варвинским, которые, однако, не высказали о нем никакого заключения. Дело в том, что в России платину еще не знали, тогда этот металл добывали лишь на приисках Америки. За 1823 год на билимбаевских золотых приисках было получено 9 золотников и 90 долей неизвестного металла. Была ли среди тех белых зерен платина, неизвестно. Во всяком случае, некоторые исследователи считали: «что платины в тех шлихах было немного только некоторые зерна были платиновые, а остальные осмистый иридий».

Основные золотые прииски Билимбаевской и Шайтанской дач находились в долинах рек Черного Шишима, Ульянихи, Мариинской и Большой Шайтанки. Золотосодержащие породы там, как правило, лежали горизонтальными пластами, иногда близко к поверхности земли, а иногда под значительными слоями наносных глин, достигавших порой 15-метровой глубины. Они располагались параллельно оси главного Уральского хребта и имели (то, расширяясь, то, пережимаясь) довольно большую протяженность, достигавшую порой нескольких километров.

Вероятно, сегодня многие первоуральцы и не подозревает, какая жаркая работа кипела тогда в долинах этих рек, хотя о Ельничных золотых россыпях наслышаны многие. Ведь именно там были самые знаменитые Шайтанские прииски. Один из них – «Богатый» – находился в ложке, впадающем в речку Ельничную ниже плотины Пильненского пруда. Другой – «Симонов» – располагался в одноименном ручье, впадающем в Пильненский пруд с правой стороны. По словам очевидцев, на этих приисках встречались довольно крупные самородки.

Геолог Смирнов в Шайтанской даче выделял девять золотоносных районов. Центром первого была гора Богородская. Здесь с юга подходил ручей Большой Ржавец, а с севера ключи Чесноков и Богородский. Второй район – область Рыжанкового рудника, ограниченного с севера речкой Малый Ржавец, с юга верховьями Мариинской, а с востока Рыжанковым логом. Третий район примыкал к границе Билимбаевской дачи, выше Четаевской Елани. Четвертый район – это район Брусянкой тальковой копи. Здесь сходятся лога Теглев и Карповский, впадающие в Шайтанку и Зудовский, впадающий в Мариинку. Пятый район – южный склон горы Мокрой. Здесь почти в одном месте начинались обильные россыпи речки Выдерки и двух логов, Симонова и Богатого. Последние два впадают в Ельничную, а первая в Мариинскую. Территория между верховьями рек Талицы, Полынки и Малой Решетки – это шестой район. Центр седьмого района находился в верховьях Топкой россыпи. Восьмой – в верховьях Сухой Пахотки. Девятый район был там, где начинались речки Ольховка, Кайгородский ключ и ключ Смоляной. Кроме того, считал Смирнов «в этот список еще следует добавить Шишмаревский медный рудник, где золото, вероятно, присутствует в кварцево-колчеданистых жилах».

К концу XIX века разведанные запасы россыпного золота в заводских дачах, как тогда казалось, были исчерпаны. Василий Суботин, выполнявший в те годы обязанности главного смотрителя билимбаевских приисков, называл несколько причин уменьшения добычи золота. По его мнению, основным фактором, наряду с низким качеством геологоразведочных работ являлся «сам способ постановки этого дела, когда вся золотопромывальная работа производилась и производится исключительно старателями на маленьких весьма несовершенных приборах – ручных вашгердах».

Низкая отдача приисков стала одной из причин, заставивших Строганова разрешить билимбаевским мастеровым промывку золота на владельческой земле. Другим веским обстоятельством стала низкая занятость населения, «вследствие чего многие из крестьян испытывают крайнюю нужду в средствах к существованию и находятся в весьма стеснительных обстоятельствах». «Однако, – наставлял управляющий главной конторы Строгановых С. Римский-Корсаков своего билимбаевского коллегу, разрешая промывку золота, – ставилось конечное условие, чтобы касса Его Сиятельства не несла при этом убытков и чтобы все расходы, в крайнем случае, хотя бы покрывались доходом от продажи добытого металла».

Каждую весну в заводских поселках собирались артели золотоискателей. Шайтанская заводская контора «своих» не баловала, за золотник россыпного золота платила от 2 рублей 25 копеек до 2 рублей 40 копеек. «Плата по условиям труда не особенно большая, – писал в 1892 году священник Петропавловской церкви Александр Топорков, – а потому между старателями сильно распространена тайная продажа вымытого золота в чужие руки от 5 до 5 рублей 50 копеек за золотник».

Несмотря на тяжелую работу и редкую удачу (фарт), некоторые старатели, сумев скопить капитал, становились довольно крупными золотопромышленниками. В «Екатеринбургской неделе» была помещена заметка о том, что в сентябре 1885 года на Шайтанский завод, принадлежавший тогда Павлу Васильевичу Бергу, приезжал «здешний крестьянин, в настоящее время разбогатевший золотопромышленник г. К, имеющий десятки тысяч рублей, и пожертвовавший для своих бедных соотечественников 2000 рублей».

Всего, по нашим данным, со времени открытия золотых россыпей (с 1824 по 1914 гг.) на приисках Шайтанской заводской дачи было добыто примерно 4500 кг. россыпного золота. В Билимбаевской даче за тот же период – около 3000 кг. Кроме золота в небольших количествах добывалась платина и осмистый иридий. По очень примерным оценкам, за девяностолетнюю историю эксплуатации билимбаевских приисков этих редких металлов было намыто не более 50 кг.

В 1910 году были проведены крупные изыскания на «жильное» золото. Тогда в Билимбаевской даче проверке подверглись районы в Папичевом логу, Шеромских горах, верховьях Шайтанки и по восточному склону Барсучьей горы, примерно там, где сегодня планируется разместить городское кладбище. Как минимум три коренных месторождения геологи отмечали и в Шайтанской даче. Первое – это район горы Богородской; второе – район Рыжанковского рудника; третье – начало трех золотых россыпей: речки Выдерки, Симонова и Богатого логов. «Последнее место, – по мнению геолога Смирнова, – пункт весьма интересный». «Вероятно, эти коренные месторождения являются бедными, – предполагал Смирнов, – однако недостаток данных не позволяет категорически назвать их таковыми».