Полная версия

Первоуральск: страницы истории

К Пильщикову судьба была более благосклонна. «После восстановления в правах» Константин Александрович продолжил службу в вооруженных силах и даже окончил заочно академию ВВС. В 1957 году «по состоянию здоровья вышел в отставку». Среди боевых наград полковника Пильщикова четыре ордена «Красное Знамя», три ордена «Красная Звезда», орден Александра Невского. В группе ветеранов, награжденных орденом Отечественной войны I степени в 1985 году, полковник в отставке Константин Александрович Пильщиков также значился. Из карточки награжденного известно, что жил тогда Константин Александрович на Ставрополье, в селе Кугульта Петровского района. По неподтвержденным данным, скончался Константин Александрович Пильщиков в 1996 году.

Источник: Акифьева Н.В. Крылья Родины, Новая еженедельная газета № 38, 2 октября 2014 и № 39, 9 октября 2014.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Краткая историческая справка территории)

Екатеринбургское издательство «Банк культурной информации» выпустило в свет книгу «Природные особенности городского округа Первоуральск». Новое издание вышло в замечательной серии «Очерки истории Урала» (выпуск 80). Книга предназначена для любителей природы и истории Урала.

Территория, на которой находится сегодня Первоуральский городской округ, своими очертаниями почти повторяет контуры и размеры старых заводских дач Шайтанского, Билимбаевского и Уткинского заводов. В восточной части территории округа раньше находились посессионные земли лесной дачи Шайтанского завода. Дача эта размещалась частью на западном склоне Уральского хребта, частью на самом хребте. Лишь незначительный северо-восточный угол ее захватывал восточный склон. Центральная часть территории округа – это бывшие земли Билимбаевского завода Строгановых. Располагалась Билимбаевская дача по обе стороны Уральского хребта, проходившего через ее северо-восточный угол, и делилась рекой Чусовой на две примерно равные части – северную и южную. Западные территории округа представлены землями Уткинской заводской дачи.

Датой основания города Первоуральска считается 1 (12) декабря 1732 года. В этот день была проведена первая плавка чугуна в доменной печи Шайтанского завода. Основатель завода и его первый владелец – статский советник Никита Никитич Демидов, младший сын тульского заводчика и родоначальника крупнейшей в России промышленной династии Никиты Демидовича Антуфьева (Антюфеева). Первые годы после возведения предприятия интересы владельца в Шайтанке представлял его сын Василий Никитич. Поэтому в быту Шайтанский завод иногда называли Васильевским или Васильевско-Шайтанским. Интересно, что Родерик Мурчинсон, описывая свои наблюдения на пути из Перми в Екатеринбург, называл Шайтанский завод Васильвражск. Вероятно такое название – результат двойного перевода, сначала с русского на английский, а затем с английского на русский. С переводом «Васильевский» сложностей не возникло, а вот как был усвоен иностранцем смысл «туземного» слова «Шайтанский», можно только догадываться.

У Билимбая свои отцы-основатели – братья Строгановы: Александр Григорьевич, Николай Григорьевич и Сергей Григорьевич. Кто из них был инициатором возведения завода – неизвестно. Однако прошение о строительстве было составлено от имени Александра Григорьевича, и он же до конца 40-х годов XVIII века официально значился «заводосодержателем». Мы говорим о Строгановых во множественном числе, потому что деятельность Александра Григорьевича на том этапе была неразрывно связана с деятельностью его братьев. Когда требовали обстоятельства, братья всегда выступали с общей позицией. И только после раздела имущества, произведенного в 1749 году, Билимбаевский завод стал собственностью барона Сергея Григорьевича Строганова.

Сложнее обстоит дело с выбором основателя Новоуткинского завода. Ведь строился он и до июля 1758 года принадлежал казне. Однако свой «крестный отец» был и у него. В 1745 году обязанности Главного командира в Екатеринбурге исполнял Никифор Герасимович Клеопин. Это ему принадлежит инициатива создания государственного завода на реке Утке: «Близ Уткинской пристани с левой стороны впала в Чусовую речка Утка, которая водой всегда бывает довольна. И если на оной построить плотину и пильную мельницу вместо Каменской и к тому построить домну и молотовую фабрику с двумя молотами, то можно тем чугуном не только те молоты, но и Сылвенский завод довольствовать». Руководил строительством Уткинского завода член канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов, товарищ Михайло Ломоносова берг-мейстер Густав Ульрих Райзер, а главным плотинным специалистом был Леонтий Степанович Злобин. Это о нем генерал Геннин в свое время писал: «Самый искусный в своем деле».

Продолжая разговор о первопроходцах, скажем несколько слов старейшем населенном пункте на территории округа – Чусовской (Уткинской) слободе. Традиционно считалось, что основателями этого населенного пункта, возникшего в 1651 году, являлись слободчики Фрол Арапов и Афанасий Гилев. Однако сегодня не все так очевидно и новые свидетельства, представленные Юрием Витальевичем Коноваловым, позволяют взглянуть на проблему по-иному. «Самые ранние документы, – писал он, – однозначно показывают, что основателями и первыми слободчиками Чусовской слободы были Семен Васильевич и Афанасий Иванович Гилевы. Фрол Арапов в это время документами именуется просто «Чусовские слободы оброчным крестьянином».

Кроме названных территорий к старейшим населенным пунктам Первоуральского городского округа относятся деревни: Каменка (1670/71гг.); Крылосово (1658/59гг.); Подволошная (не позднее 1719г.) и Нижнее Село (не позднее 1719г.).

2 сентября 1920 года решением Уралбюро ВСНХ Шайтанский завод был переименован в 1-й Уральский завод цельнотянутых труб. 3 ноября 1923 года ЦИК СССР принял постановление об образовании Уральской области. Старые горные округа и волости были ликвидированы, а на их месте возникли новые образования – районы. Ревдинская, Билимбаевская, Новоуткинская и Васильево-Шайтанская волости были слиты в один район, а его центром стал поселок Первоуральский. Завод «Первый Уральский», а значит и поселок при нем тоже «Первоуральский».

20 июня 1933 года постановлением ВЦИК было утверждено преобразование рабочего поселка «Первоуральский» в город с присвоением ему названия «Первоуральск» и подчинением города первоуральскому райисполкому. В черту города на тот момент входили поселки и промышленные площадки вновь строящихся заводов – Динасового и Трубного; площадка Хромпикового завода с железнодорожной станцией Хромпик; поселок Гологорского рудника; селения Сажино, Пильная, Талица и Подволошная с одноименной железнодорожной станцией Подволошной; поселок Первомайский; поселки при сельхозкомбинатах Трубного и Хромпикового заводов.

3 мая 1935 года Первоуральск был выделен в город областного подчинения с передачей ему территории упраздненного Первоуральского района. Тогда же из Первоуральского района в самостоятельный субъект областного подчинения была выделена Ревда.

На то время административную структуру Первоуральского района составляли: один город Первоуральск с населением 50658 человек; три рабочих поселка: Билимбаевский – 6622 чел., Кузинский – 4723 чел. и Новоуткинский – 4384 чел.; семь сельсоветов: Починки – 1808 чел., Каменский – 549 чел., Слободской – 1757 чел., Крылосовский – 2310 чел., Битимский – 3232 чел., Новоалексеевский – 2191 чел., Северский – 1354 чел. Итого: 79588 человек.

7 марта 1941 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР на базе рабочего поселка Билимбай и прилегающих к нему территорий был организован Билимбаевский сельский район. Но уже 5 ноября 1955 года рабочие поселки Билимбай, Новоуткинск, Кузино и тяготеющие к ним деревни вновь вошли в состав Первоуральского района.

В 1992 году из административного подчинения Первоуральску вышли рабочие поселки Северка и Палкино. Сегодня оба поселка территориально входят в муниципальное образование «Город Екатеринбург».

В 1995 году был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В 1996 году по итогам референдума было создано муниципальное образование «Город Первоуральск». В его территорию были включены: город Первоуральск, посёлки Билимбаевского, Новоуткинского, Кузинского, Новоалексеевского, Битимского и Нижнесельского сельсоветов.

Также по итогам референдума и на основании сельских сходов из Первоуральского района были выведены деревни: Починок (16 ноября 1995 года), Пальники (30 ноября 1995 года) и Елани (17 ноября 1995 года). Все эти населенные пункты вошли в состав вновь созданного муниципального образования «Город Новоуральск».

В 2005 году принимается Устав городского округа Первоуральск в новой редакции. В полном объеме Устав начинает действовать с 1 января 2006 года. С этого момента муниципальное образование (МО) становится городским округом (ГО) Первоуральск.

С 1 января 2025 года в соответствие со статьей 23 Закона Свердловской области от 26 марта 2024 года №24-ОЗ Городской Округ Первоуральск был преобразован в Муниципальный Округ Первоуральск.

Источник: Фрагмент главы 1 «Краткое описание территории» из книги Нины Акифьевой «Природные особенности городского округа Первоуральск» с дополнениями 2026 года.

СОБОЛЬ НА ГЕРБЕ

Считается, что фигура бегущего соболя на гербе Первоуральска «указывает как на роль Демидовых в освоении Урала, так и на значение Уральского региона в освоении и покорении Сибири». И то, и другое соответствует истине. Но какое отношение ко всему этому имеет соболь?

Попробуем разобраться. Итак, Демидовы. Заслуги Демидовых в освоении края настолько очевидны, что не нуждаются в дополнительном признании. Бесспорно и то, что семья Демидовых имеет самое прямое отношение к истории города Первоуральска. Основателем и первым владельцем Шайтанского завода был Никита Никитич Демидов – младший сын родоначальника династии, легендарного Никиты Демидыча. Шайтанские заводы (Нижний и Верхний) принадлежали семье 35 лет, вплоть до 1767 года

Но, причем тут соболь. На гербе дворян Демидовых соболя нет, также нет и сведений о существовании популяции соболя на шайтанских местах. Однако должно же быть хоть какое-то основание для появления зверька на новом гербе Первоуральска. Может, наш соболь – это «тень» от самого знаменитого уральского клейма, демидовского «Старого соболя»?

Использование заводских клейм в гербах уральских городов вполне допустимо и, более того, закономерно. Гербы старинных уездных городов Европейской России нередко создавались на основе княжеских и городских печатей. Известно, что на основе клейм разрабатывались иногда и заводские печати, а ведь именно заводы стали основой для формирования большинства современных уральских городов.

Некоторые исследователи считают, что знак соболя появился в Туле в 1710-е годы и «с фрагментарными дополнениями дожил до следующего века на множестве заводов потомков Никиты Демидова, на некоторых ими проданных и даже на никогда им не принадлежавших». Однако не исключено, что Демидов стал клеймить знаком соболя железо, перебравшись в Невьянск на свой первый уральский, а в те времена говорили – сибирский, завод. Ведь соболь – зверёк сибирский, таёжный, а мех его весьма дорого ценится. Также высоко в Европе тогда ценилось уральское полосовое и прутковое железо. Причем, демидовское железо с клеймом, в котором изображен бегущий соболь, а над ним литерами выбито слово «Сибирь», покупали охотнее другого.

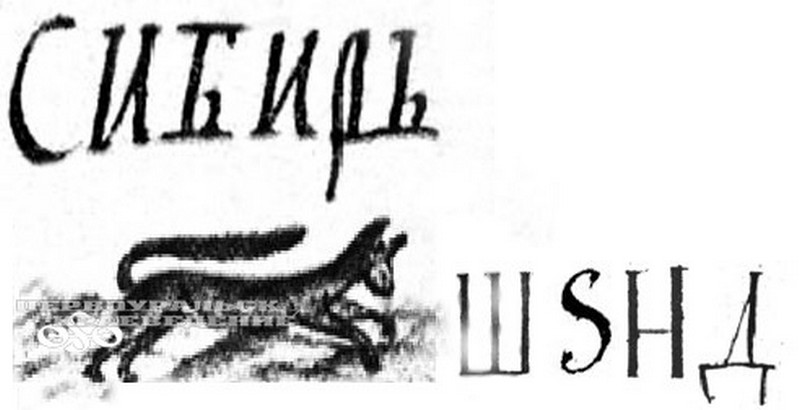

Клеймо Шайтанского завода Никиты Демидова, 1735 год. (реконструкция, автора на основе описания из книги Н.С. Корепанова и Е.Ю.Рукосуева Клейма уральских заводов VIII-XIX вв.

В 1731 году генерал Геннин велел сделать и разослать на все государственные заводы новые клейма, на которых бы значились:1) имя мастера, изготовившего железо; 2) завод, на котором железо сделано; 3) российский герб; 4) имя браковщика; 5) год ковки. «И теми клеймами клеймить ручными, а не боевыми молотами. И для того дела клейм дать из Обербергамта всех заводов молотовым мастерам именную роспись, и сделать на каждого мастера по одному всякого клейма, и разослать с нарочным, дабы мастера железо клеймили каждый своими клеймами на обоих концах полосы и прута. И в том велеть мастерам подписаться, чтоб неклейменого железа отнюдь не было».

В конце 1734 года генерала Геннина на посту Главного командира сменил действительный статский советник Василий Никитич Татищев. Решено было пересмотреть все заводские клейма и, если понадобится, «учинить новые». В 1735 году в «Наказе шихтмейстеру» Татищев писал: «Чугунные литые вещи должны заводское клеймо иметь, которое при литье на них класть».

В декабре 1735 года были утверждены клейма для 23 частных уральских заводов. В Санкт-Петербурге эскизы утвердили, но предложили добавить к каждому клейму хотя бы сокращенными литерами «Сибирь», «дабы по тому знатно было, что то железо сибирское, понеже купцы, как русские, так и иностранные, к прежним знакам уже привыкли, и когда новые знаки увидят, то могут быть о доброте железа под сумнением».

Вот как выглядело тогда клеймо Шайтанского завода Никиты Никитича Демидова: «Сибирь, ШSНД» (Шайтанский завод Никиты Демидова). Заметим, что на заводском клейме слово «завод» обозначается латинской буквой («S»). И как открытие – рядом со словом «Сибирь» изображение соболя. Клеймо Билимбаевского завода Строгановых выглядело проще: «БАГЗССБЗ» («барона Александра Григорьевича заводосодержателя Строганова Билимбаевского завода»).

В 1740 году распоряжения Геннина и Татищева были оформлены императорским Указом Анны Иоанновны. Указ четко определял правила заводского клеймения металла: «Чтобы знать, на котором заводе железо сделано и которого промышленника, того ради на оном железе класть клеймо, обозначив завод и имя промышленника, а без того в продажу не употреблять».

В 1767 году Шайтанские заводы от Демидовых перешли «купцам города Гороховца Ефиму да Сергею Алексеевичу, детям Ширяевым» и оставались у представителей этого рода 42 года. Новыми владельцами на Шайтанских заводах были введены и новые клейма. Однако новыми на этих клеймах были только инициалы владельца «С.Ш.» (Сергей Ширяев), неизменным осталось слово – «Сибирь» («Сбр») и фигурка бегущего соболя. Два соболя присутствовали и на заводской печати Билимбаевского завода баронов Строгановых. Так что изображение соболя на новом гербе города Первоуральска вполне оправдано.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.