Полная версия

Первоуральск: страницы истории

В Крылосово земское училище было открыто в 1881 году. Оно помещалось в одноэтажном кирпичном здании сельского правления, где занимало одну из комнат. В школе кроме детей крылосовских крестьян учились ребята из деревни Никитиной. Всего учащихся в разные годы бывало от 30 до 35 человек.

По подворной переписи Екатеринбургского уезда, в 1912 году в Билимбаевском заводе грамотных мужчин старше 8 лет было – 59.2%, а женщин – 44,8% от всех жителей. В рейтинге женской грамотности среди 61 волости Екатеринбургского уезда Билимбаевская занимала пятое место.

Для соседнего, Шайтанского завода, считавшегося в те годы экономически развитым и успешным, статистические показатели в образовательной сфере были ниже. Среди мужчин Шайтанского завода старше 8-лет грамотных было – 55,6% , а среди женщин – 31,7% от всех жителей.

В 1912 году в Екатеринбургском уезде отношение числа грамотных ко всему населению (старше 8-летнего возраста) составляло: для мужчин – 51%, а для женщин – 23,2%, что хуже аналогичных показателей Билимбаевской волости

Всесоюзная перепись 1926 года установила, что грамотность населения Урала в возрасте старше 8 лет составляла 49,3%, тогда как для Билимбая этот показатель еще в 1912 году равнялся 52%. Здесь обязательно следует учесть еще и то, что советская статистика к грамотным относила людей, владеющих элементарными навыками письма, чтения и счета.

Источник: Акифьева Н. В. Билимбай: от эпохи Строгановых до наших дней. – Екатеринбург: БКИ. – 2008. С. 138-144.

БИЛИМБАЙ: ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ (часть 3)

К 20-м годам XX века в Билимбае сформировалось сообщество учителей, для которых нелегкий труд педагога стал делом всей жизни. Без малого 43 года учительствовала в Билимбае А. П. Девяткова. В ее трудовой книжке было всего две записи: первая – 4 сентября 1915 года. принята на должность учителя и вторая – 30 июля 1958 года освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. В 1913 году пришла и проработала в Билимбаевской школе до 1952 года Мария Ивановна Швецова. С 1916 года исчислялся учительский стаж М. Г. Приземкиной.

Время с 1917 по 1920 год были для билимбаевцев, как и для всех уральцев, «смутным временем». За этот период местное население находилось под властью нескольких правительств: Временного правительства (март – октябрь 1917 г.), Совета Народных Комиссаров (октябрь 1917 – июнь 1918 гг.), Временного областного правительства Урала (июль – ноябрь 1918 г.), правительства Колчака (ноябрь 1918 – июль 1919 гг.). Тем не менее, и в это время в Билимбае учебный процесс не прекращался. И даже более того: в поселковых школах проходили очередные преобразования. Вначале учебные заведения были переданы в ведение Наркомата просвещения. Земские, церковно-приходские и частные учебные заведения были превращены в советские народные школы. Все учебные заведения были отделены от церкви.

В 1918 году Билимбаевское женское земское училище становится школой I ступени, а двухклассное училище Министерства народного просвещения с пятигодичным курсом обучения преобразуется в высшее училище Наркомата просвещения – восьмилетку. С приходом белых все декреты советской власти были отменены, но старую систему образования колчаковцам реанимировать не удалось.

После возвращения в поселок советской власти восьмилетка получает наименование школы II ступени с девятилетним курсом обучения (в документах 1927 года встречается название – школа-семилетка им. Луначарского). Н. М. Титов, бывший в те годы учителем естествознания, вспоминал: «В 1921 году я был переведен в Билимбаевскую школу II ступени. Здесь я встретился с новыми изменениями в структуре управления школой – во главе ее стоял школьный совет, который состоял из учителей школы и представителей партийных, советских и ученических организаций…».

В 1918 году в Билимбае благодаря деятельности «товарища Туркестановой» появляется новая общественная организация – женотдел, выдвинувший своих представительниц (Воронину, Скорынину и Мезенину) в местный Совет. Новая организация, костяк которой составили местные учительницы, взяла на свои плечи бремя бытовых проблем. 19 мая активистками женсовета была проведена перепись детей от 3 до 12 лет, желающих заниматься на «детских площадках». Выяснилось, что таких желающих было более 600, из них около 200 – это дети из беднейших семей, а на содержание только одной площадки на 150 детей нужно было 2000 рублей, тогда как местный Совет смог выделить только около 1000.

Кроме того, обследование показало, что в поселке необходимо иметь еще и ясли. «…А между тем, когда этот вопрос обсуждался на собрании предыдущем, то гражданки проявили отрицательное отношение: «Не надо нам их». Если бы тогда согласились, то теперь было бы уже многое сделано в этом направлении, а теперь опять приходится снова начинать. Эх, темнота наша! Собрание прошло гладко, бесшумно, кроме председателя никто не выступал, и гражданки уже не выявляли так бурно своего темперамент, как на предыдущем собрании».

В 1918 году замысел с детскими площадками и яслями билимбаевцам осуществить не удалось. Гражданская война и частая смена правительств не способствовали решению социальных вопросов. Но уже зимой 1920 года идея создания в поселке детского садика получила продолжение. Руководство первым дошкольным учреждением было поручено Г. Ф. Титовой, имеющей некоторый опыт работы с дошколятами по «системе гармоничного воспитания английского педагога Фребеля» В детском саду Галиной Федоровной проводились занятия по физкультуре, пению, рисованию, липке из глины, была комната сказок. «Как первая ласточка является желанной радостной гостьей нашей весны, также и первый Билимбаевский детский сад является, благодаря любви к делу тети Гали, такой же желанной ласточкой в деле дошкольного воспитания в уезде». Такая запись была сделана в январе 1921 года екатеринбургским инструктором по детским садам А. Глушко.

В августе 1930 года ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О всеобщем обязательном начальном образовании», которое вводило обязательное обучение детей в возрасте 8-10 лет в объеме четырехлетней школы. а в городах и рабочих посёлках – всеобщего обязательного 7-летнего обучения. На Урале переход к осуществлению всеобщего семилетнего образования начался в сентябре 1932 года. Все эти тенденции хорошо прослеживаются в Билимбае. В довоенные годы в рабочем поселке работали: начальная школа, размещавшаяся в большом двухэтажном здании; семилетняя школа, располагавшаяся в двух деревянных домах соединенных деревянным переходом; школа рабочей молодежи, занимавшая знаменитый господский дом, – тот, в котором останавливался Дмитрий Иванович Менделеев и детский сад труболитейного завода.

Билимбаевская средняя школа. Выпуск 1942 года. Музей школы №23, Билимбай

В 1938 году в Билимбае произошло важное событие: в поселке была построена большая и светлая школа. 11 учебных комнат, 3 кабинета, спортзал, столовая, библиотека – настоящий «храм знаний». Школа, получившая порядковый номер двадцать два была на то время самым большим светским зданием в поселке. Первый директор школы – Серафим Алексеевич Ткаченко.

Мальчиков среди «военных» выпускников школы было немного . Некоторые из них, едва окончив школу, а в военные годы ФЗО, восемнадцатилетними ушли на фронт. Не все вернулись домой. Навсегда юными остались жить в памяти потомков: Виктор Бородин, Виктор Делицин, Михаил Гусельников, Сергей Крепышев, Аркадий Примизенкин, Анатолий Печенкин, Петр Телегин, Александр Утев, Викентий Утев, Александр Харламов, Владимир Харчевников, Николай Чемякин…

Немало фронтовиков было и среди билимбаевских учителей: Борис Николаевич Первушин – учитель физики и математики (погиб в мае 1943 года); Григорий Андреевич Коршунов – учитель физкультуры (награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени); Кузьма Степанович Жиганов – учитель физики (награжден медалями, был ранен и контужен); Михаил Алексеевич Серегин – учитель труда (награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны); Иван Павлович Смоленцев – учитель физкультуры; Александр Абрамович Фролов – завуч.

За 70 лет работы школа выпустила более трех тысяч человек. В 50-60 годы выпускали по два, а бывало и по три класса. До сих пор выпускники тех лет с любовью вспоминают своих первых учителей: К.С.Жигалова, М.А.Васейко, В.С.Гриценко… Остались в памяти люди, которые создавали эту историю, жили и работали так, что свет от них будет еще долго согревать всех нас: Мария Андреевна Белых, Лидия Зиновьевна Бельтюкова, Ольга Сергеевна Дедова, Кузьма Степанович Жигалов, Григорий Андреевич Коршунов, Вера Федоровна Крепышева, Борис Николаевич Первушин, Галина Александровна Печенкина, Мария Евдокимовна Сахарова, Иван Павлович Смоленцев, Мария Ефимовна Тихонюк, Михаил Алексеевич Серегин, Мария Марковна Фролова, Николай Абрамович Фролов, Кулик, Чертова, Шарина…

В сентябре 1974 года статус школы в очередной раз изменился. После постройки новой современной школы и закрытия старых учебных учреждений произошло разделение – новая средняя школа стала 22-ой, а бывшая 22-я стала 23. Была средней, а стала восьмилетней. Много сил и душевного тепла отдали ученикам А. А. Анцыгина, С. Г. Кислова, Л. А. Копытова, Г. Н. Кувалдина, Г. И. Мудрых, Г. И. Субботина, Е. С. Сысоева, Л. П. Чебыкина, Н. Н. Чижова-Шаламова. Ветер перемен, пронесшийся по России в 80-90 годы XX века, не пощадил 23-ю. «Маленькой стала наша школа, – говорят педагоги, – но сердца связанных с ней людей остаются большими».

В начале XXI века на территории Билимбаевского поселка работали две школы, школа-детский сад и ясли-детский сад, объединенные в единое муниципальное образовательное учреждение, центром которого являлась школа №22. Сегодня – это современная, городская, школа. В ней есть компьютерный класс, подключенный к мировой паутине – Интернет, музыкально-эстетическое отделение, библиотека, столовая, спортзал. Сегодня здесь обучается около 400 учащихся. Педагогический коллектив – 27 человек. Из них 17 учителей имеют стаж педагогической работы более 20 лет. Два педагога школы – Иван Ильич Гунбин и Александр Михайлович Грязных награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации. Гордость школы – бывший учитель истории, участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года А.А. Парминов. Александр Андреевич воевал на Северном, Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийских, 1-м Украинском фронтах. За мужество, проявленное в сражениях, боевой артиллерист был награжден орденами Славы всех трех степеней.

Источник: Акифьева Н.В. Билимбай от эпохи Строгановых до наших дней – Екатеринбург: БКИ, – 2008. – 356 с.:илл. Сс. 271-280

НИКИТА НИКИТИЧ ДЕМИДОВ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ РУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ XVIII ВЕКА

Основателем Шайтанского завода, ставшего предтечей Первоуральска, был Никита Никитич Демидов. Он родился в Туле не позднее 1694 года, а умер в конце 1758 года. «Наш» Никита был младшим сыном в семье тульского заводчика и основателя крупнейшей в России промышленной династии Никиты Демидовича Антуфьева (Антюфеева). Подробного жизнеописания Никиты Никитича Демидова не существует, его фигура особого внимания биографов не привлекала. Почти все, что о нем написано – побочный продукт исследований, посвященных истории промышленности. Сведений о детстве и юности очень мало. Показательны слова специалиста в генеалогии Демидовых Е.И. Красновой, отозвавшейся о нем как о человеке, «о котором почему-то мало кто знает». Еще меньше известно о том – как он выглядел. Во всяком случае исследователи его портреты не видели и им ничего неизвестно о их существовании. Но это, разумеется, не значит, что таких картин не существует вообще.

Известно, что в 1707 году Никита Никитич женился на Анастасии Герасимовне Постуховой, а уже в 1711 году его отец выделил младшего сына из своего хозяйства. «Дал я, Никита, сыну своему Никите, его жребий весь сполна: денег пять тысяч рублей, платье его, и то, что на жене его моей покупки, двор мой с хоромами, и с местом, и с лавками, и со всем дворовым строением, с посудою, и с домашнею рухлядью, с лошадьми, и с коровами, и с другой мелкою скотиной на Туле, в Казенной слободе, да ему ж, Никите, в Зарайском уезде, на берегу реки Аки Перевинские винные заводы. Я ж, Никита, поступился ему, сыну своему Никите, крепостных своих людей Михайлу Тимофеева сына Чючюнова с женою его Наталею Денисовою дочерью».

Столь раннее отделение младших сыновей (средний – Григорий уже несколько лет жил своим хозяйством) говорит о выборе, который сделал их отец. И выбор этот был сделан в пользу старшего сына Акинфия. Не отсюда ли берут свое начало неприязненные отношения между отцом и Никитой.

Никита не был бы сыном своего отца, если бы ограничился винными заводиками. Понадобилось шесть лет, и вот он уже владелец Дугненского металлургического завода, купленного у отца и брата Григория. Второй свой завод на речке Брынь в Мещовском уезде он пустил в действие в 1728 году. Не ограничиваясь достигнутыми результатами и вопреки желаниям своего старшего брата Акинфия, Никита сумел основать свой форпост на Урале. Им стал Шайтанский завод, домна которого выдала первый чугун 1 декабря 1732 года.

Прямых доказательств того, что во время строительства предприятия Никита Демидов лично находился на Шайтанском заводе, у автора нет. Однако есть косвенные свидетельства, говорящие в пользу этой версии. Так, историк Николай Корепанов, рассказывая о поездке генерала Геннина на Шайтанский, Билимбаевский и Ревдинский заводы в ноябре 1732 года, сообщает о прошении, поданном на имя генерала от «цегентнера Демидова» Кроме того, интересный документ – послание Василия Никитича Демидова в Сибирский обербергамт, нашел краевед Владимир Трусов. В этом письме, датированном апрелем 1733 года, приводятся такие строки: «После постройки, отец мой с того Шайтанского завода отбыл на Тульские свои заводы для управления заводских нужд. А при вышеупомянутом заводе для управления дел оставил меня». Сын же Никиты – Василий собственником предприятия никогда не был, он просто представлял интересы «фирмы» и принимал участие в строительстве и управлении производством на Шайтанском заводе (примерно до 1735 года), оставив в памяти поколений Васильевско-Шайтанский завод. Случай сам по себе уникальный.

Почти все историки сходятся в оценке личности Никиты Никитича. Он был беспощаден и жесток, но при этом грамотен, умен, изворотлив и предприимчив. Словом, обладает всеми великолепными качествами дельца того времени. И этим он очень походил на своего отца – основателя династии старика Никиту Демидова, который, по некоторым свидетельствам, был груб, легко отказывался от данного слова, всегда был готов на провокацию и до конца жизни сохранял свои маргинальные замашки. Возможно, образ Никиты Никитича искажен из-за того, что в научный оборот не введены соответствующие источники. Но не исключено, что существующая источниковая база характеризует положение вполне объективно.

Для подтверждения данной характеристики приведу выдержку из «Следствия о партикулярных заводах». Начато оно было на основании именного указа императрицы Анны Ивановны от 4 августа 1733 года и было возложено на президента Коммерц-коллегии барона П.П. Шафирова.

В ходе проверки непосредственно на Никиту Никитича Демидова поступило несколько жалоб. Две из них сообщали о неуплате заводовладельцем таможенных пошлин. Одна сообщала о взятке в 3000 рублей, якобы данной Н.Н. Демидовым самому главному следователю, тайному советнику барону Шафирову. Но самое серьезное обвинение в убийстве собственной дочери поступило от пономаря Василия Петрова. Обвинение Петрова выглядит неправдоподобным и ужасным. Однако надо признать, что факт убийства близкого родственника в семье Демидовых уже был. В 1728 году брат Никиты и Акинфия Григорий был убит собственным сыном Иваном.

Обвинения очень серьезные, однако, отметим, что Никите Никитичу Демидову удалось оправдаться по всем обвинениям в свой адрес (уклонение от уплаты налогов, взятка крупному чиновнику и убийство). Хотя штрафа он не избежал. В 500 рублей оценили его попытку незаконным способом отвести от себя подозрения, пусть и ложные.

Также исследователи, изучающие хозяйственную деятельность Демидовых, отмечали, что эксплуатация крепостных крестьян, занятых на предприятиях Никиты Никитича Демидова, была гнетущей, а меры управления отличались жестокостью и бессердечием. По мнению историка Б.Б. Кафенгауза, возмущение крестьян, охватившее в 1752 году принадлежавшую Н.Н. Демидову Ромодановскую волость в Калужским уезде, было «наиболее крупным крестьянским восстанием XVIII века».

Кроме Дугненского Никита Никитич Демидов построил четыре молотовых завода в центральном районе: Брынский на речке Брынь в Мещовском уезде (пущен около 1728 г.), Выровский на речке Вырка в семи верстах от Калуги (1740 г.), Людиновский на речке Ломпадь в Брянском уезде (ноябрь 1756 г.), Есенковский на речке Сентец в Мещовском уезде (1757 г.). Его первым уральским заводом стал Шайтанский (1732 г.). В 1734 году близ города Осы он купил Давыдовский медеплавильный завод (впрочем, в действие его так и не пустил.). В 1743-1744 годах недалеко от Шайтанского им были построены Верхнесергинский и Нижнесергинский заводы. С середины XVIII века Никита Никитич начал освоение юга Урала, где в 1752 году приобрел у тульского купца Якова Родионовича Коробкова Каслинский чугуноплавильный и железоделательный завод, а в 1755-1757 годах построил еще два металлургических предприятия – верхний и нижний Кыштымские заводы.

«За тщательное произведение и размножение железных и медных заводов» Никита Демидов в 1742 году был пожалован в чин статского советника. В отличие от своего старшего брата Акинфия, расширявшего производство в основном на Урале, Никита с одинаковым усердием ставил заводы, как на Урале, так и в центральной России. В результате у него сложилось два промышленных комплекса, не связанных между собой по производственной линии, но оказывающих друг другу финансовую поддержку, поскольку в каждом из них капитал вращался с различной скоростью.

Предпринимательская деятельность Никиты Никитича Демидова увенчалась созданием обширного хозяйства из одиннадцати заводов. Это меньше, чем построил его старший брат Акинфий. Но, если учесть, что Никите пришлось самому создавать производственную базу (он не получил в наследство ни одного завода) и преодолевать сопротивление ближайших родственников (старик Демидов даже подавал властям челобитную, в которой трактовал действия младшего сына как происки, направленные против него), то его успехи следует признать очень значительными.

Источник: Нина Акифьева Н. Н. Демидов: Штрихи к портрету русского предпринимателя XVIII века. Первоуральск.ру 3 июля, 2012.

ПЕРВЫЕ НА УРАЛЕ

Весной 1918 года части чехословацкого корпуса довольно легко заняли крупные города Урала и Сибири. В 20-х числах июля «белые» взяли под свой контроль Нижнешайтанский завод. Шел первый революционный год и четвертый с начала мировой войны, превратившейся в сознании местного населения в медленно текущую «шестилетнюю войну» (1914-1920).

И в это смутное время у управляющего заводами Шайтанского акционерного общества Иосифа Наумовича Чайкеля родилась идея. Идея эта, дерзкая и авантюрная, в муках рожденная, и определила будущее завода и города на век вперед.

13 июля 1919 года в поселок Шайтанского завода вступили части Красной Армии, а с ними вернулась Советская власть. И хотя военные действия между «белыми» и «красными» после этого на Чусовой больше не велись, жизнь заводских обитателей в это время трудно было назвать спокойной. Скорее даже, наоборот. Пока шла война у жителей была хотя бы надежда на приход справедливой власти. Теперь иллюзии улетучились. Население продолжало бедствовать: «Вольной торговли нет, приобрести хлеба сделалось боевой задачей дня, нет соли, нет мыла, спичек, керосину, об мануфактуре, чае, сахаре уже не говорят, с этим публика уже смирилась».

Но не было врага страшнее голода. «…Вынужден предупредить Управление, – сообщал в конце ноября 1919 года заведующий доменной плавкой Билимбаевского завода П.Г. Скорынин, – что рабочие, как при домне, так и при литейных цехах, благодаря неаккуратному получению пайков (хлеба и соли) и постоянному недоеданию, не могут являться на работу: лежа дома, они голодные по несколько дней не в силах подняться».

К началу 1920 года на Шайтанском заводе удалось пустить мартеновский, листопрокатный, сортопрокатный и вспомогательные цеха. Но, как это не прискорбно, эти производства не имели перспективы, так как «оборудование в этой части не удовлетворяло самым элементарным требованиям современной техники». В то же время наличие практически нового мартена и соседней Билимбаевской домны со значительным запасом местной руды не позволяло игнорировать возможный потенциал предприятия. Однако о возрождении завода, как сортопрокатного, вряд ли было можно рассчитывать, учитывая близость Ревдинского завода, где это дело было поставлено заново и достаточно мощно.

И вспомнили тогда на заводе о затее Чайкеля. К слову сказать, катастрофическое состояние железнодорожного и водного транспорта, вызванное, главным образом, отсутствием котельных труб, «властно требовало» скорейшего внедрения трубопрокатного производства по английскому методу Эргерта именно на Шайтанском заводе, «учитывая, что первые шаги в этой части здесь уже были сделаны».

«А дело надо было ставить, – вспоминал Михаил Георгиевич Бирюков, – в области, когда я заикнулся о трубах, сразу ухватились, старайтесь!.. Собрали мы прокатчиков, сдвинем ли? Василий Иванович Сосунов тут был. «Не трусь, робята!» – Любимые его слова. Хозяевам не удалось, – так, может, сами лучше сробим».

Однако без посторонней помощи справиться не удалось. Тогда в Екатеринбург в отдел металла Промышленного бюро Президиума ВСНХ на Урале были командированы заводчане С.В. Калинин и И.С. Злоказов. Там их поддержали и направили в Высший Совет Народного Хозяйства в Москву, а оттуда на Ижорский завод. Вскоре из Ижоры на Шайтанский завод прибыли мастера трубного дела – инженер-механик Михаил Александрович Соловов, который фактически стал руководителем предприятия, и два техника: Василий Герасимович Герасимов и Василий Яковлевич Шишкевич. Других специалистов-трубников на заводе тогда не было.

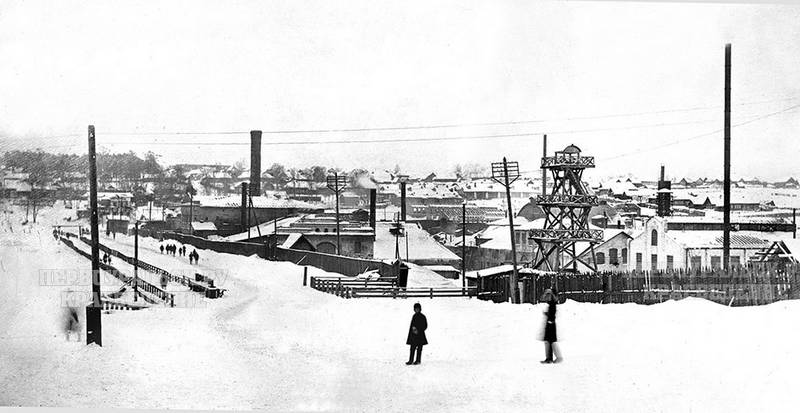

Первоуральский трубопрокатный завод вид с севера, 1920-е годы. Фото из фондов музея АО ПНТЗ

Трубопрокатное производство рождалось в условиях неимоверных лишений и голода. Но уже 28 января 1920 года заводчане выпустили первые дымогарные цельнокатаные трубы-гильзы. «Днем было, солнце во всю. Я «стоял» на оправках, – вспоминал Федор Петрович Дунаев, – Ананин Николай Григорьевич с черной повязкой на лице (ему как-то рукояткой по зубам влетело) – на стержне. Тут же рядом Демидов Иван Александрович, Мокрецов Александр Васильевич, Сосунов Василий Иванович. Поначалу у нас, как всегда, то – не ладно, это – не то. Сварщиком работал Петр Булычев, большой, бородатый. Руки, что мельничные крылья. Размашется – не остановишь. Ну и шумливый был: «Опять в печь, черти окаянные! До каких пор. Эй ты, телегент! (Так пренебрежительно он называл всех, кто более-менее прилично одевался). Слышь»? Негодующий перст Булычева уперся в Герасимова. Тот сидел на табуретке в сторонке, возле ящика. И не обернулся. Вдруг он вздрогнул, словно очнулся от каких-то своих дум. С улыбочкой подошел к нам: «А ну-ка, ребята, вот эту оправочку поставьте. Через один ручей прокатали, второй, третий. И пошло!».

Это был реванш. Вот только практической ценности этот, безусловно, важный эпизод не имел. И, в самом деле, трудно назвать трубой полутораметровые гильзы. Однако начало было положено, и комиссия отдела металлов, посетившая завод в марте 1920 года, признала действия заводчан «верными».

В мае «шайтане» командировали на Ижорский завод своего представителя для приемки и отправки «холоднопротяжного» (волочильного) стана и шлифовальных станков. В конце июля все механизмы были смонтированы и опробованы. По этому случаю 28 июля 1920 года в 6 часов вечера в помещении заводского «театра» состоялось торжественное собрание, громогласно провозгласившее: «Шайтанский трубопрокатный завод открыт»!

Завод заявил о себе. И Екатеринбург, и Москва должны были теперь с этим считаться. Но до полной победы было еще далеко. Катастрофический, дефицит паровозных труб заставлял правительство страны спешить с выбором завода, способного работать по методу Штифеля. Его главными преимуществами перед способом Эргерта, принятого в Шайтанке, считались: во-первых, производительность основных механизмов, позволяющих развивать больший масштаб производства при меньшей занятости рабочих; во-вторых, значительная экономия расходных материалов и горючего. «Все сходились в том, что наиболее рациональное решение вопроса – постройка нового завода на новом месте – совершенно невыполнимо в условиях настоящего времени при отсутствии строительных материалов и оборудования, расстройстве железнодорожного транспорта, отсутствии фуража для гужевых повозок и общем недостатке в Республике технических сил. К этому нужно еще добавить еще, что последние шесть лет мы были технически совершенно оторваны от заграницы и не осведомлены о новых усовершенствованиях в трубном производстве».