Полная версия

Первоуральск: страницы истории

Информация заинтересовала владельцев, вот только воспользоваться ей они уже не смогли. Страна вступила в полосу войн и революций. Однако спустя двадцать лет после геологических изысканий Смирнова в верховьях речки Ельничной трест «Уралзолото» заложил шахту и предпринял попытку промышленного освоения предполагаемого месторождения. К сожалению, это месторождение, как и предполагал Смирнов, оказалось бедным.

Впрочем, было и богатое месторождение. В сентябре 1938 года газета «Правда» в заметке под названием «Богатый прииск» сообщала своим читателям: «ПЕРВОУРАЛЬСК (Свердловская область), 23 сентября. (ТАСС). С первых же месяцев эксплуатации нового прииска «Мокрый Карабай» подтверждаются богатства этого месторождения. В сентябре здесь найдено 10 самородков золота весом от 30 до 50 граммов. На днях старательская бригада тов. Дрягунова нашла самородок весом в 57 граммов. Продолжая разведку месторождения, геологи обнаружили новый золотоносный участок, для разработки которого организуется специальная бригада.

Промышленная добыча золота на территории бывших заводских дач продолжается и сегодня. По данным информационного агентства «Урал Бизнес Консалтинг», в сентябре 2006 года региональным агентством «Уралнедра» в результате аукциона была продана лицензия на право пользования недрами с целью добычи россыпного золота и платиноидов на реке Черный Шишим. По предварительным данным, запасы платины на проданном участке составляют 64 кг, а золота – 787 кг.

Акифьева Н. В. Золотые долины / МЫ. Сентябрь. 2008. С. 10-13 (испр. и доп.).

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ГОСПОДИНА

Традиционно считается, что первым представителем царской династии, посетившим горнозаводской Урал, был император Александр I, а произошло это в 1824 году. И это было бы чистой правдой, если бы не одно обстоятельство, случившееся еще в екатерининскую эпоху.

Поздним вечером, на исходе лета 1782 года, со стороны Красноуфимска к Билимбаевскому заводу подъехало несколько обычных, на первый взгляд, дорожных экипажей. Однако повозки свернули не к дорожному трактиру и не к новой ямской станции, а прямиком направились к господскому дому, где их уже ждало местное начальство. Путешественники – молодые люди, опекаемые гвардейским полковником Бушуевым и университетским профессором Озерецковским, выглядели для местного населения довольно непривычно. Впрочем, и местные достопримечательности были для путников экзотикой.

Особенно впечатлила, уведенная накануне Чусовая. «Сея река достойна замечания, – записал в своем дневнике Озерецковский, – понеже на ней нагружают суда всем тем, что из Сибири вывозят и доставляют с помощью беспрерывного сообщения воды в разные части Российского государства. На берегу оной делают множество судов, называемых стругами, которые подымают великую тяжесть, понеже делаются они плоскодонными».

Главным в небольшой кампании был не профессор и даже не полковник, а таинственный «маленький господин» по фамилии Бобринский, которого все уважительно величали не иначе как Алексей Григорьевич. По поводу его личности ходило много чудных слухов. Говорили, что семь лет назад, в 1775 году, в доме петербургского вельможи И.И. Бецкого неожиданно появился мальчик, привезенный из немецкого пансиона. Мальчику шел тринадцатый год, но у него, словно у беспризорного котенка, не было ни имени, ни фамилии, а познания ограничивались только французским и немецким языками, началами арифметики и очень малыми сведениями из географии. Зато в его судьбе самое живейшее участие приняла сама императрица Екатерина II. Надо сказать, что в монаршем окружении причина столь необычного внимания императрицы к худенькому, боязливому, замкнутому и совершенно оробевшему в роскошных апартаментах подростку ни для кого не являлась секретом. Ведь этот мальчик, родившийся в апреле 1762 года, был родным сыном императрицы и Григория Орлова. Как утверждала молва, в то время Петр III, законный супруг Екатерины, воспылав страстью к Елизавете Воронцовой, с женою виделся редко и Екатерине удалось скрыть свою тайну. А очередной петербургский пожар, на который император умчался вместе со свитой, отвлек его внимание от рождения незаконного дитя. По слухам, гардеробмейстер императрицы Василий Шкурин нарочно поджег в тот день свой дом, зная, что Петр III всегда лично занимался тушением пожаров. Шкурин же и забрал малыша, выдав за собственного сына.

Все это являлось «строжайшей тайной», однако, провинциалы относительно личности Алексея оказались неплохо осведомлены. Его встречали с таким редкостным вниманием и почетом, будто путешественник был наследником престола, а не обычным поручиком, только что выпущенным из корпуса.

Осмотрев на следующий день Билимбаевский завод, принадлежащий тогда Александру Сергеевичу Строганову, Бобринский отметил в дневнике, что рабочие здесь получают 7 копеек в день, а в заводе работают и день и ночь. Однако хозяин завода, по мнению Алексея, слыл человеком гуманным, так как дозволял своим работникам иметь огороды, на которых они выращивали репу, морковь, капусту и другие овощи. Хлеб же, за неимением пашни, приходилось покупать.

2 сентября путешественники «к крайнему их удовольствию» прибыли к конечной цели своего долгого пути – в Екатеринбург. «Сей день, замечал Озерецковский, – погода нам благоприятствовала, ибо с самого нашего отъезда из Казани почти беспрерывно шли дожди, а иногда и сильно по ночам морозило». В Екатеринбурге путники остановились в доме Алексея Турчанинова, «где приказчик его старался доставить гостям всевозможное спокойствие».

В городе внимание таинственной компании привлек монетный двор и «разные производящиеся тут работы, как-то: плавление меди, делание стали, пиление, шлифование, гранение разных камней и прочая. После обеда ездили в лабораторию, где плавят из песка золото». Однако областной Екатеринбург (этот статус в составе Пермского наместничества город получил буквально год назад) не заинтересовал путешественников. И уже через день кавалькада экипажей со странными гостями покинула его, направившись в Сысерской завод Турчанинова. «У него в сем заводе, – сообщал с дороги Озерецковский, – заведена преизрядная оранжерея, в которой множество разных плодовых деревьев, которые весь год снабжают его плодами. У него тут же есть зверинец, где находится множество маралов, род больших лосей. Одним словом, он до всего охотник и у него нет тут ни в чем недостатка. После обеда, поблагодарив за все оказанные учтивства, отправились мы на его же Полевской медеплавильный завод, отстоящей от Сысерского в 45 верстах, куда и прибыли к ночи».

Кроме этих двух заводов наша компания посетили еще Кособродскую и Горнощитскую «мрамороломни» (там велась тогда работа над заказом для строившегося в Питере каменного Зимнего дворца), Березовский золотопромывательной завод и находящиеся около его золотые рудники. После спуска в шахту профессор не скрывал своего восторга: «Невозможно надивится природе. И в недрах земных она столь же многообразна и великолепна, как и на поверхности оной. Я с удовольствием рассматривал расположение богатых жил, заключающих в себе сей прекрасный, сколь полезный, столь и пагубный для человеческого рода металл. Кажется, что естество нарочно скрывает его и делает добывание его трудным, но нужда, а лучше сказать корысть, все препятствия, презирая опасности, преодолевает и гонится за ним даже в преисподнюю. И, кажется, что в сей стороне Творец восхотел заменить неплодородие поверхности земли разными в недрах ее содержащимися сокровищами, ибо не токмо заключает она в себе многие металлы, но и находят в иных местах довольное число разноцветных камней, которые, однако ж, стали теперь гораздо реже».

12 сентября вся компания окончательно оставила Екатеринбург и поехала обратно той же дорогой, которой и прибыла в город. «Погода была весьма хорошая, но уже деревья от прежде бывших морозов и дождей все пожелтели, да и дорога от оных сделалась весьма дурна, так что мы не более 6-ти верст в час проезжали».

На обратном пути из Екатеринбурга путешественники почти на неделю задержалась в Билимбае. Озерецковский писал: «За болезнью Але[ксея] Григо[рьевича] принуждены мы были 13, 14, 15, 16, 17 числа провести на Билимбаевском заводе у приказчика, к которому мы и в первый раз пристали. За бездельем ходил я поутру на железные рудники, которые находятся на близстоящей горе. На оных большою частью добывают руду женщины, которым платят на день по 2 алтына. Кажется, что прибыточнее было заводу, если бы платили им по числу пуд руды ими добываемой».

Жизнь простого народа, увиденная воочию, удивила не только университетского профессора, но и молодого аристократа. После билимбаевского «сидения» Бобринский записал в дневнике: «Говорил мне господин Колтовский, что ежели нрав русских хочешь увидеть, то не надо их смотреть в столичном городе, но смотреть надо их в провинциях, и это правда». Особенно поразило Алексея то, что простолюдины дают друг другу деньги взаймы без свидетелей и письменных обязательств и неслышно случаев, чтобы должник потом отказался от уплаты.

Читатель заметил, наверное, что поездка эта была не совсем обычная и даже в некотором роде довольно странная для молодых аристократов, хотя путешествия тогда в России были даже довольно модны. Если бы не одно «но». В те годы «благородные» люди посещали исключительно "Запад". Тогда как план путешествия Алексея Бобринского предполагал сначала поездку по России, а только потом в Европу. И уже по одному этому признаку можно предположить, что путешествие по провинции молодых людей, воспитанных иностранными гувернерами, плохо владевших, а то и просто не знавших родного языка, было нетипично для России XVIII века. И добро бы на месяц-другой, а то на целый год.

Какова же тогда цель этой поездки и кто ее автор? Откуда вообще возникла сама идея такого путешествия? Обычно авторство приписывают И. И. Бецкому или Екатерине II. Хотя на самом же деле идея, конечно же, принадлежало не ему и даже не Екатерине, а Дени Дидро, считает ведущий научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Марина Петрова. Во время своего пребывания в Петербурге осенью 1773 года французский философ в очередной беседе с императрицей как-то затронул вопрос о подготовке к предстоящему царствованию великого князя Павла Петровича. Тогда-то он и высказал мысль о необходимости отправить Павла Петровича в путешествие. При этом целью путешествия должно стать не развлечение, а практическое изучение им своего Отечества и своего народа. И только после этого, настаивал Дидро, можно приобщаться к великой европейской культуре и новейшим достижениям в области экономики и политики.

Тогда императрица, сдерживая непонятное для Дидро раздражение, поблагодарила его за столь дельные советы, но пускать их в ход не спешила. Почему? Да потому что программа Дидро, в первую очередь, была направлена на основательное знакомство с политической и экономической жизнью страны, ее культурой, историей, обычаями и нравами (к тому же увиденными изнутри) и, подкрепленная затем знаниями аналогичных областей в жизнедеятельности европейских стран, предполагала введение Великого князя в систему государственного управления. Екатерина же, как известно, посвящать своего законного сына Павла в нюансы внешней и внутренней политики не собиралась, поскольку вообще не рассматривала его как своего преемника.

Однако, через девять лет после той памятной встречи с философом, плану Дидро все же суждено было сбыться. Только поехал в путешествие не Павел, а Алексей. Но, если незаконнорожденному сыну Алексею, государева участь не грозила, то откуда эта государственная направленность его поездки? В чем интрига? Ведь ни Павел, ни сам Алексей так никогда и не узнали о цели той миссии. Зачем Екатерине было нужно это грандиозное путешествие своего незаконнорожденного сына? «Ведь хорошо известно, – пишет Марина Петрова, – что императрица, прежде чем осуществить какое-либо действие, рассматривала его основательно со всех сторон и только потом принимала соответствующее решение, которое потом уже не меняла. В данном случае Екатерина загадала историкам нелегкую загадку».

Источник: Акифьева Н. В. Большое путешествие маленького господина / УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ. 2008, апрель. С. 32-35.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

1920 год. Еще не отгремела Гражданская война, еще находились на просторах Сибири и Дальнего Востока белые армии, а между советским правительством и Германией уже шли секретные переговоры о военно-техническом и экономическом сотрудничестве. В начале следующего года в военном министерстве Германии было создано специальное управление «ЗОНДЕРГРУППА Р» (Россия). Тогда же для финансирования военно-технических проектов был образован консорциум во главе с «DEUTSCHE ORIENTBANK». Весной 1921-го представитель Германии полковник Оскар фон Нидермайер (Oskar Ritter von Niedermayer) и заместитель наркома иностранных дел Советской России Лев Карахан совершили первую ознакомительную поездку по заводам и верфям Петрограда, которые советская сторона рассчитывала восстановить и модернизировать при помощи немецких специалистов и на немецкие же деньги.

Летом 1921 года немецкие фирмы «BLOHM UND VOSS» (флот), «ALBATROS WERKE» (самолеты) и «KRUPP» (металлургия) выразили желание предоставить России «свои технические силы и нужное оборудование». Так начиналась индустриализация. Хотя в исторической науке под индустриализацией обычно подразумевают первые пятилетки, а ее началом признают план ГОЭЛРО.

Год спустя на Мариупольском металлургическом заводе им. Ильича компания «MANNESMANN» реконструирует прокатный стан-4500, который был установлен фирмой «DEMAG» в 1912 году, а затем разрушен в ходе Гражданской войны. В середине августа 1941 года этот стан был эвакуирован из Мариуполя в Магнитогорск. Тогда это был самый мощный в СССР толстолистовой броневой стан. Именно на этом стане изготавливали броню, в которую был «одет» почти каждый второй советский танк. Надо заметить, что и по сей день на агрегате, возраст которого без малого сто лет, выпускают продукцию для судостроения, одобренную «LLOYD’S REGISTER EMEA».

Немецкие компании не были эксклюзивными партнерами советского правительства. Символ «сталинской индустриализации» – Днепрогэс. Его проектированием и строительством занималась американская инженерно-строительная фирма «COOPER». Владельцем компании был председатель Русско-Американской торговой палаты полковник Хью Л. Купер (Cooper), Площадку под строительство станции готовила немецкая фирма «SIEMENS». Пять генераторов поставила «GENERAL ELECTRIC». Турбины Днепрогэса (кроме одной, уже нашей копии) изготовила американская компания «NEWPORT NEWS». Сегодня она называется «NORTHROP GRUMMAN» и является крупнейшим американским производителем авианосцев и атомных подводных лодок.

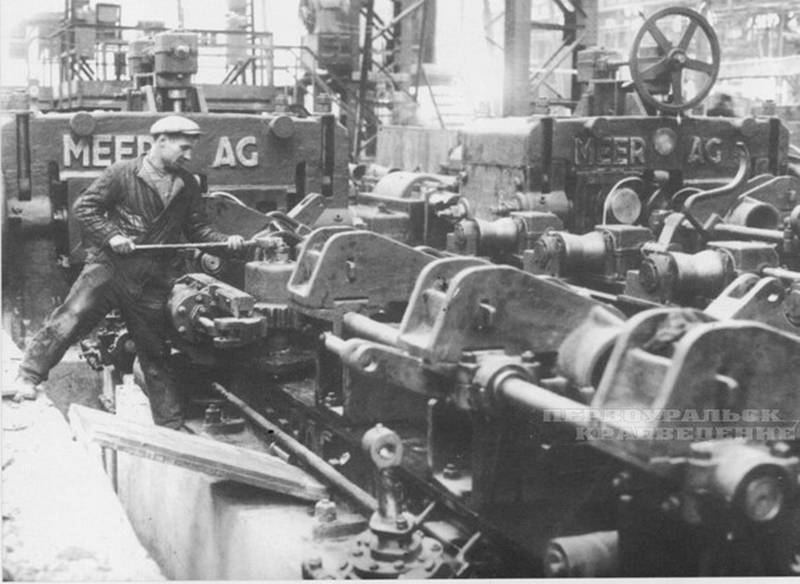

1-й цех НТЗ, Большой Штифель (ТПУ 220), участок рилинг-машин (обкатных машин), январь 1936 года Фото из фондов музея ОАО ПНТЗ

Чтобы было понятно, почему в отношении технических проектов 20-х годов термин «сталинская индустриализация» используется автором в кавычках, приведем пример из воспоминаний советского инженера. В.Э. Спроге, принимавшего участие в проектировании Днепрогэса и сопровождавшего Купера на встречах с советской элитой. В книге «Записки инженера» Василий Эмильевич писал, что в Советской России Купер встретился c Кржижановским, «господином премьер-министром Рыковым» и председателем Высшего Совета Народного хозяйства Куйбышев. После встречи с Куйбышевым Куперу сообщили, что с ним хочет встретиться Сталин. Интересна реакция Купера: «Кто это Сталин?». Напомним, это был конец 1926 года. Ленин, Троцкий. Рыков, Ворошилов, Куйбышев – об этих людях Купер был наслышан. «Но Сталин. Никогда не слышал!». В этом небольшом эпизоде довольно точно определено место партийного вождя на иерархической лестнице советского государства в тот период.

В 1926 году в американской экономике были зафиксированы первые признаки надвигающейся рецессии. Одними из первых столкнулись с проблемами проектные и архитектурные фирмы, в том числе и знаменитое бюро «ALBERT KAHN, INC.» в Детройте. Банкротство казалось неизбежным. Но, по свидетельству Максима Рубченко, в апреле 1929 года в офис основателя компании Альберта Кана (Albert Kahn) вошел человек, представившийся сотрудником фирмы «АМТОРГ» – формально частного акционерного предприятия, в действительности являвшегося неофициальным торговым и дипломатическим представительством СССР в США. Посетитель предложил Кану заказ на проектирование тракторного завода стоимостью 40 млн. долларов (это был Сталинградский тракторный завод) и пообещал в случае согласия новые заказы. Кан думал недолго – биржевой крах в конце октября, ознаменовавший начало Великой депрессии, положил конец всем его сомнениям. В феврале 1930 года между «АМТОРГ» и «ALBERT KAHN, INC.» был подписан договор, согласно которому фирма Кана становилась главным консультантом советского правительства по промышленному строительству и получала пакет заказов на строительство промышленных предприятий стоимостью 2 млрд. долларов (около 250 млрд. долларов в современных деньгах).

Все проекты Альберта Кана в СССР, после проекта Сталинградского тракторного завода, разрабатывались филиалом его фирмы, носящем скромное русское название «ГОСПРОЕКТСТРОЙ». На тот момент это было самое большое архитектурное бюро мира. За три года существования «ГОСПРОЕКТСТРОЯ» в нем получили практические знания более 4 тыс. советских архитекторов, инженеров и техников. В то же самое время в Москве работало Центральное бюро тяжелого машиностроения (ЦБТМ) – точно такой же «производственно-учебный» филиал иностранной компании, только ее учредителем была, уже известная нам, немецкая фирма «DEMAG».

Сегодня исследователи чаще всего говорят о 521 предприятии, спроектированном Каном. Если говорить об уральских заводах, то в этот список, безусловно, входят такие гиганты, как: Челябинский тракторный, автозавод в Нижнем Новгороде, металлургические цеха в Магнитогорске и Нижнем Тагиле, машиностроительные предприятия в Челябинске и Свердловске.

Так, технологический проект Нижегородского автозавода выполнила компания «FORD», строительный – американская компания «AUSTIN». Строительство 1-го Государственного подшипникового завода (ГПЗ-1), осуществлялось при техническом содействии итальянской фирмы «RIV». Оборудование для Челябинского и Харьковского тракторных, Ростовского и Саратовского комбайновых заводов поставляла американская фирма «CATERPILLAR». По сути, через бюро Кана в СССР лился мощный поток американских и европейских промышленных технологий.

А как же технологические секреты? Почему иностранные фирмы поставляли в СССР, может, и не самое передовое, но все-таки достаточно новое оборудование и технологии? Инженер УРАЛГИПРОМЕЗ Виктор Васильевич Швейкин, рассказывая о своих встречах с «легендарным американским инженером» Штифелем, вспоминал: «Его попросили прочесть нам, молодым русским инженерам, несколько лекций. Он согласился. После каждой лекции, а их было пять, Штифель забывал на кафедре очередную папку с чертежами и технической документацией. Один из наших товарищей по-своему истолковал этот жест и поблагодарил американца. Но мистер Штифель поспешил рассеять заблуждение: пока русские будут строить станы по этим чертежам, Америка уйдет далеко вперед».

На Среднем Урале крупнейшим объектом индустриализации стал «УРАЛМАШ». Его проект «прошел экспертизу» в ленинградском Государственном институте по проектированию металлургических заводов (ГИПРОМЕЗ) в 1928 году. «УРАЛМАШ» предназначался для выпуска экскаваторов, дробилок, доменного и сталеплавильного оборудования, прокатных станов, гидравлических прессов и т. п.

Заявки на поставки оборудования были направлены в 110 иностранных фирм, и все они выразили готовность участвовать в строительстве крупнейшего машиностроительного завода. Первую водяную скважину (с этого начинался завод) бурили немцы из фирмы «FROELICH-KLUEPFEL-DEILMANN» на немецком же оборудовании. Водопровод укомплектовали насосами германской фирмы «JAEGER». Сжатым воздухом производство обеспечивали компрессоры фирм «BORSIG», «DEMAG», «SKODA». Газогенераторная станция была оснащена газогенераторами германской фирмы «KOHLER».

УЗТМ был введен в эксплуатацию 15 июля 1933 года. Тогда это был особенный день – День победы, 9 лет разгрома Колчака. По свидетельству Сергея Агеева и Юрия Бриля, «полуголодные, в лаптях, вооруженные кирками и лопатам, по большей части не имеющие никакого образования люди воздвигли завод, оснащенный оборудованием, которому завидовали инженеры заводов Крупа».

Гордость завода – механический цех №1. Он насчитывал 467 станков, подавляющее большинство которых были закуплены у «буржуев» и которые могли сделать, как писалось в прессе тех лет, все – «от метчика до вала океанского парохода». Были, к примеру, переносные станки для обработки больших деталей. Такой станок насаживался на деталь и обрабатывал ее. Были и станки-гиганты. Один из семи, существовавших тогда в мире «WAGNER», стоял теперь в механическом цехе. Длина его станины была 37 метров, он имел четыре бабки и пять суппортов, а питала его собственная электростанция. Среди токарных станков выделялся «KALMAG» – станок способный обрабатывать заготовки весом до ста тонн. Был там установлен и уникальный карусельный станок «SCHIESS-DEVRIES» с диаметром планшайбы 6,5 метров.

Чугунолитейный цех завода оснастили агрегатами немецкой фирмы «KRIGAR» и кранами английской компании «SHEPPARD». В сталелитейном цехе установили электропечи фирмы «AEG» и пилы «MARS-WERKE». Кузнечнопрессовый цех был оснащен парогидравлическими прессами немецких фирм «HYDRAULIK», «SCHLEMANN», «WAGNER».

В конце 1931 года в планы индустриализации были внесены корректировки. 25 августа Сталин писал Кагановичу: «Ввиду валютных затруднений и неприемлемых условий кредита в Америке высказываюсь против, каких бы то ни было новых заказов на Америку. Предлагаю воспретить дачу новых заказов на Америку, прервать всякие уже начатые переговоры о новых заказах и по возможности порвать уже заключенные договора о старых заказах с переносом заказов в Европу или на наши собственные заводы. Предлагаю не делать никаких исключений из этого правила ни для Магнитогорска и Кузнецстроя, ни для Харьковстроя, Днепростроя, АМО и Автостроя».

На Урале исключительным предприятием стал Пермский авиамоторный завод. 5 апреля 1938 года его директор В. Дубовой писал в Наркомат тяжелой промышленности: «Договор с фирмой «WRIGHT» дал возможность заводу быстро освоить производство современного мощного мотора воздушного охлаждения «Райт-циклон» (Wright R-1820-F3 в СССР назывался М25 и отличался от прародителя только указанием размеров в метрической системе). За время действия договора мы получили от фирмы богатейший технический материал, значительно ускоривший развитие советского авиамоторостроения. Фирма «WRIGHT» добросовестно отнеслась к выполнению договорных обязательств, реализация договора протекала удовлетворительно». Здесь надо обязательно сказать, что в годы Великой Отечественной войны это предприятие стало крупнейшим поставщиком авиамоторов для ВВС Красной армии.

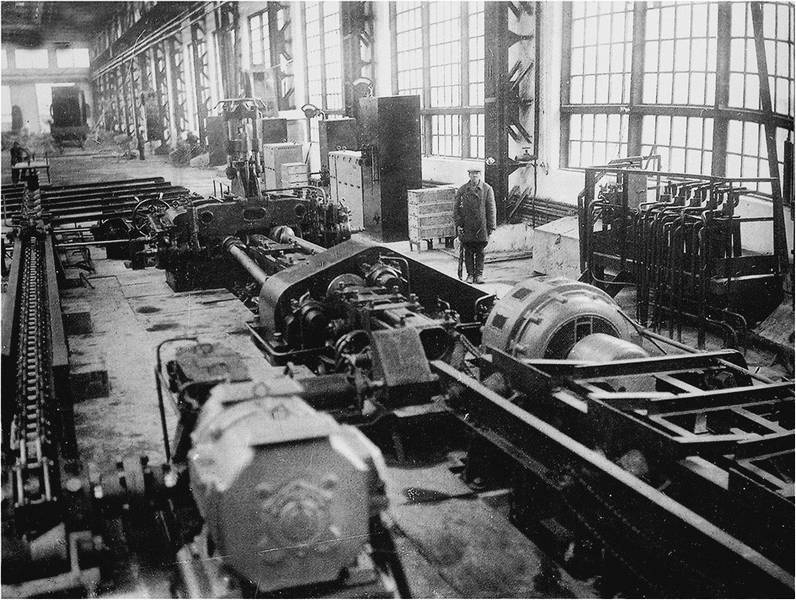

Прокатный реечный стан Штоссбанк (ROHRSTOßBANK), сентябрь 1935 года. Фото из фондов музея ОАО ПНТЗ

В 1935 году правительство Германии предоставило СССР 5-летний кредит на 200 миллионов марок. В Первоуральске тогда вводились в строй такие будущие флагманы индустрии как НТЗ и «Динур».

Проект Новотрубного (трубопрокатный цех №1 и волочильный цех №3) в какой-то степени был «списан» с трубопрокатного завода «CHAUDOIR» в Екатеринославе (Днепропетровск). Проект газогенераторной станции сделали немцы. Оборудование волочильного цеха состояло из станов холодной прокатки труб «ROCKRIGHT MILL», произведенных американской компанией «TUBE REDUCING CORPORATION». Первым прокатным станом, запущенным в работу 13 сентября 1935 года, стал реечный стан «ROHRSTOßBANK». 13 января 1936 года вступил в строй стан «Большой Штифель» (220), произведенный немецкими фирмами «MEER AG M. GLADBACH» и SUNDWIGER EISENHUTTE MASCHNENBAU – AG, а в феврале 1939 года к нему «присоединился» еще один прокатный стан «Малый Штифель» (140-1), изготовленный фирмой «DEMAG». В механическом цехе тогда же установили пять импортных станков (два токарных и три фрезерных) и несколько отечественных раритетов с общим приводом. В вальцтокарной мастерской прокатного цеха работали два станка фирмы «FRORIEP RHEYDT» с литыми надписями на станинах «DEUTSCHLAND DORTMUND 1932», а на отделке действовал 150 тонный правильный пресс «WAGNER DORTMUND». В феврале 1941 года в 1-й цех «прописали» еще один прокатный «DEMAG» – стан 140-2, эвакуированный из Никополя. Кстати, во время реконструкции 1980 года стан 140-2 был демонтирован, а вот 80-летние старички – «большой» и «малый» «Штифели» и сегодня исправно служат трубопрокатчикам, давая около 40% от всего проката НТЗ. Также на своих местах остались и до сих пор функционируют станки и «FRORIEP RHEYDT», и пресс «WAGNER DORTMUND».