Полная версия

Первоуральск: страницы истории

Вот как вспоминал об этом сам Шестаков: «Я остановился на известной немецкой фирме «Меер». Она купила патент у американского инженера Штифеля и выпускала неплохие станы. Вызвал агента. Где с помощью словаря, где жестом объяснил ему, что Советский Союз хочет приобрести новейший стан». «О, СССР – солидный заказчик», – воскликнул агент, почтительно приподнявшись с кресла. Он извлек из досье стенографическую тетрадку, тонко отточенный карандаш и приготовился записывать. Я назвал ему полученные проектные данные». «Хорошо! Когда сделать?», – спросил агент. «Как можно быстрее», – ответил я. Агент засмеялся: «У русских один срок…».

Чтобы лучше понять проблемы уральских трубников, полезно обратиться к истории. Идея проката бесшовных труб возникла у отца и сыновей Маннесманнов (Mannesmann). Они же претворили идею в жизнь. И в 1891 году в концерне «Маннесманнрёрен-Верке АГ» (MANNESMANNROHREN-WERKE AG) работало уже пять заводов по производству бесшовных труб – три в Германии, один в Англии и один в Австрии. Работы братьев Маннесманнов дали импульс развития другим способам проката бесшовных труб, и в начале XX столетия появляются автоматические станы Штифеля, реечные Келлога и непрерывные Фасселя.

Создание способа производства стальных бесшовных труб почти совпало по времени с появлением первенца звукозаписи. Говорят, что когда у знаменитого Томаса Эдисона, демонстрировавшего на Всемирной Парижской выставке свой фонограф, спросили, какой экспонат, из представленных на выставке, поразил его более других, он ответил: «Бесшовные трубы». И в этом ответе великого изобретателя нет ничего странного. Процесс получения бесшовных труб был окружен ореолом таинственности – это было одно из рукотворных чудес того времени. В крупнейшей русской универсальной энциклопедий конца XIX века «Гранат» сообщалось: «Трубы небольших диаметров делаются цельнотянутыми, из цельной раскаленной болванки, при помощи особых процессов, составляющих до сих пор весьма ревниво оберегаемый секрет немногих заводов».

В этой статье мы не будем подробно рассматривать оборудование, приобретенное заводом, как сказал Киплинг: «Это уже другая история». Однако некоторые факты все же приведем. В 1930 году Ленинградским государственным институтом по проектированию новых металлозаводов (ГИПРОМЕЗ) был разработан проект трубного завода в Первоуральске. При составлении проекта были учтены «опыт действующих предприятий, а также успехи западноевропейской и американской техники в области изготовления бесшовных труб», т. е. проектировщики изначально ориентировались на импортное оборудование.

Первым прокатным станом, запущенным в работу (1935 г.) в цехе №1, стал надежный, но малопроизводительный, реечный стан «Штоссбанк» (ROHRSTOßBANK) – пресс для протяжки труб на оправке через кольца. Хотя уже тогда было понятно, что основным прокатным станом для Новотрубного завода станет стан «220» или, как его называли сами прокатчики, – «Большой Штифель», в отличие от появившегося позднее «Малого Штифеля» – «140-1». В 1-м цехе НТЗ их до сих ласково называют «Большой» и «Малый».

Один из строителей Новотрубного завода Федор Антонович Шкредов писал в своих воспоминаниях: «В день XVII годовщины Октября строители очистили трубопрокатный от лесов. В пролете громоздились огромные ящики с прокатным оборудованием. На досках чернели аршинные немецкие буквы «MEER». Это лежал, разобранный на тысячи деталей стан «Большой Штифель». Каждой надо было найти свое место и связать с другими в одно целое. Оказалось, что не все части стана импортные. Вспомогательное оборудование – рольганги, решетки, станки, стеллажи – делал «Уралмаш».

Сегодня от того вспомогательного оборудования в цехе №1 вряд ли что-то сохранилось. Тогда как станины прошивного и автоматического станов все еще украшены полустертыми буквами «MEER AG M. GLADBACH», и до сих пор служат трубопрокатчикам станки немецкой фирмы «FRORIEP RHEYDT» с огромными литыми буквами «DEUTSCHLAND DORTMUND 1932».

Но вернемся к фотографии. На снимке (четвертый справа) стоит Виктор Васильевич Швейкин. В 1930 году – это молодой, только что окончивший Уральский политехнический институт инженер-конструктор «Уралгипромеза». Вспоминая те годы, Виктор Васильевич писал: «Где-то в середине лета (1930 года – Авт.) мне дали первоначальный эскиз стройки «на отзыв». А вскоре предложили вплотную заняться им. В тресте «Уралмет» было решено показать проект американскому трубнику, инженеру Штифелю, который посетил Ленинград. Тогда-то я и увидел эту знаменитость – изобретателя трубопрокатных станов. Его попросили прочесть нам, молодым русским инженерам, несколько лекций (всего их было пять – Авт.). Он согласился». Еще Швейкин отмечал, что «Штифель, как говорится, только прошелся карандашиком по чертежам, а вся главная работа осталась за нами. Меня назначили главным инженером проекта».

На Новотрубном заводе Швейкин проработал почти восемь лет (с 1931 по 1938 гг.), занимая должности: начальника проектного отдела, начальника ТО, заместителя главного инженера завода. В 1938 году Виктор Васильевич переходит на работу в УПИ (УрФУ), пройдя путь от преподавателя до доктора наук и декана металлургического факультета. Во время Великой Отечественной войны с участием Швейкина было освоено производство хромоникелевых, хромомолибденовых и подшипниковых труб и труб для минометных стволов. В 1960-1970-х годах под его руководством освоены высокоэффективные способы производства труб на Первоуральском, Синарском и Северском трубных заводах.

Профессор Швейкин до конца своей жизни был предан трубной отрасли. «Где нет труб – там живут негры», – эту его фразу до сих пор повторяют выпускники и студенты ОМД. Помню, что в 90-е годы прошлого века коллектив тогда еще общетехнического факультета УПИ в городе Первоуральске ходатайствовал перед Первоуральским Советом о присвоении площади перед зданием факультета имени профессора Швейкина, и городской Совет, вроде даже, принял какое-то постановление.

Вот и все, что мы узнали о персонажах, запечатленных неизвестным фотографом более 80-ти лет назад. Это разные люди, но фортуне было угодно свести их всех в одном месте, для того, чтобы определить не только будущее Новотрубного завода и судьбы многих поколений трубников, но города Первоуральска.

Фото:

Первый ряд. Сидят справа налево:

1. Яковлев Федор Иванович – главный инженер Мариупольского завода.

2. Титов Владимир Иванович – зав. металлургическим отделом ГИПРОМЕЗ.

3. Завенягин Авраамий Павлович – директор Ленинградского ГИПРОМЕЗ.

4. Штифель Ральф – инженер, консультант из Америки.

5. Филинковский Владимир Иосифович – главный инженер ГИПРОМЕЗ.

6. Шпельте Константин Гаврилович – автор проекта Первоуральского трубного завода

7. Мельников Иван Семенович – директор Первоуральского трубного завода.

6. Дыбовский Евгений Иванович – инженер трубной секции объединения «Сталь».

Второй ряд. Стоят справа налево:

9. Пискарев Михаил Владимирович – руководитель прокатной группы ГИПРОМЕЗ.

10. Ласьло – инженер из Чехословакии.

11 Лисочкин Александр Федорович – инженер, завод «им. Карла Либнехта».

12 Швейкин Виктор Васильевич – инженер «УралГИПРОМЕЗ».

13 Лянге Борис Леонидович – заведующий прокатной секции ГИПРОМЕЗ.

14 Баканов Николай Иванович.

Источник: Нина Акифьева, журнал ВЕСИ, 2012. № 1. С. 42-45.

ЕКАТЕРИНБУРГ-СВЕРДЛОВСК-ЕКАТЕРИНБУРГ

В марте 1723 года на берегах Исети началось строительство казенного железоделательного завода, призванного стать центром горнозаводского края. Крепость и фабрики сначала назывались Исетским заводом, но уже в июне 1723 года генерал Геннин (Hennin) писал супруге Петра I «…Я зачал (строительство – авт.) при реке Исети, где место сыскано лучше: воды довольно и лесов, и руды на многие лета. И около оных заводов зачал крепость делать, чтоб башкиры, наши соседи, не могли ее разорить. А оную крепость и завод осмелился именовать до указу – Катериненбург (Catharinenburg), а заводы Катериненбургские, в память высокославного имени Вашего Величества (в честь святой Екатерины? – авт.). Однако ж, о том ожидаю указу».

Генерал-майор Вилим Иванович Геннин, по многим свидетельствам, «был редким птенцом орлиного петровского гнезда – деятельный, преданный и в высшей степени честный». Последнее качество выгодно отличало Геннина от большинства других «птенцов». Преданностью, но не лестью было продиктовано желание генерала назвать новый город во славу имени Императрицы.

Однако спустя четыре месяца в письме в сибирскую губернскую канцелярию генерал констатировал: «Сего сентября 1723 года получил я от Его Императорского Величества письмо и конфирмации, что новую крепость при реке Исети и при ней заводы с разными фабриками и мануфактуры назвали Екатеринбург, для памяти в вечные роды и для вечной славы Ея Величества, Всемилостивейшей Государыни Императрицы (т. е. в честь Императрицы Екатерины I – авт.)»

После воцарения Петра II Геннин покинул Урал, а должность Главного командира занял Василий Никитич Татищев. Как обычно изменения начались с переименований – иностранные названия срочно менялись на русские. Что стояло за этим? Возможно, Татищев просто недолюбливал Геннина. Отметим, что и Геннин не испытывал особых симпатий к Татищеву. При этом он подчеркивал: «Я и сам ево рожи калмыцкой не люблю, но видя ево в деле права и к строению заводов смышлена, разсудительна и прилежна». Но, как бы там, ни было, а «у слова «Екатеринбург» без всякого официального указа, – писал уральский историк Николай Корепанов, – отсекли немецкий (или латинский корень), добавили русское окончание, и получился «Екатеринск» (в современной литературе часто неточно пишут «Екатерининск» – авт.). Так произносил и писал Татищев, и вскоре все заговорили так же: екатерининские фабрики, екатерининский пруд, екатерининские жители.

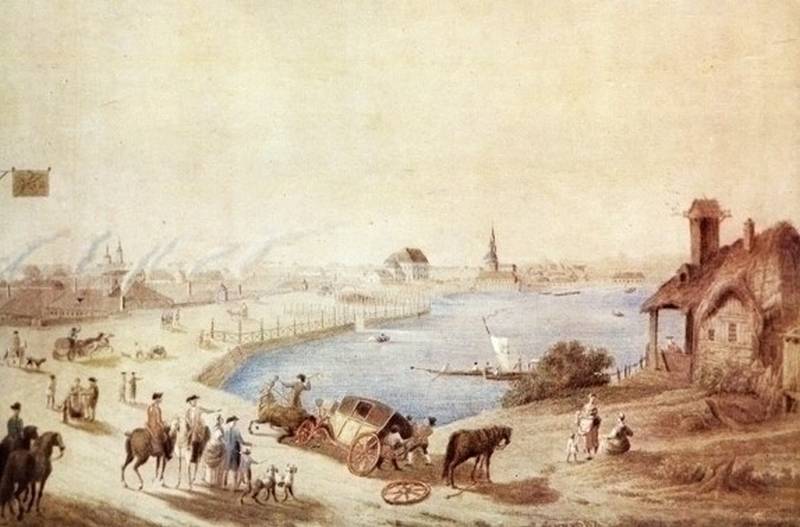

Вид Екатеринбурга в 1789 г. художник В.П. Петров. Государственный исторический музей

В 1737 году Татищева назначают командиром Оренбургской экспедиции вместо умершего И.К. Кириллова. Тогда же Генерал-берг-директориум официально утвердил в должности Первого члена Главного правления Леонтия Угрюмова. И сразу городу вернулось его исконное название – Екатеринбург.

До начала Первой мировой войны никому в голову не приходило переименовывать город. Вопрос возник в 1914 году на волне националистических настроений. В августе была переименована столица Российской империи – Санкт-Петербург стал Петроградом, а в октябре Пермский губернатор предложил изменить имя столицы горнозаводского края.

В декабре бюрократическая машина стала набирать обороты. Н.Н. Попов в «Известиях УрГУ» писал: «В Пермскую Ученую Архивную комиссию от имени Главного начальника Уральских горных заводов поступило письмо, в котором говорилось, что «безусловно, желательно определить выбор его (города – авт.) нового наименования». 29 апреля вопрос был рассмотрен на заседании Екатеринбургской городской думы. Вниманию депутатов были предложены следующие варианты названия: Екатериноград, Иседонск, Екатеринополь, Екатеринозаводск. После обсуждения Дума единогласно высказалась за сохранение существующего названия города – Екатеринбург, «не дерзая посягнуть на название, данное императором Петром Великим».

Однако уже в декабре 1916 года в письме Пермской Ученой Архивной комиссии, адресованном Главному начальнику Уральских горных заводов, снова был поставлен вопрос о переименовании Екатеринбурга. Были предложены новые названия, «приличествующие русскому городу: Екатеринозаводск, Екатериноисетск, Екатериноугорск, Екатериноурал, Екатеринокаменск, Екатериногор, Екатеринобор».

Революционные события 1917 года отодвинули тему переименования, но ненадолго. В начале 1924 года вопрос возник вновь. Инициатива исходила от членов городского совета и была приурочена к пятилетию со дня смерти Я.М. Свердлова.

Идея с переименованием понравилась многим. Предложения посыпались как из рога изобилия. «Ячейки Р.К.П. Нижнетагильской службы пути, материальной эксплуатации и телеграфа высказались за Свердловск. Общее собрание рабочих и служащих экипажно-механической мастерской Ц.Р.К. настаивало на переименовании Екатеринбурга в Реваншбург. Рабочие Ленинской фабрики внесли предложение назвать Екатеринбург Красноуральском (это название нравилось городскому пролетариату больше других – авт.). Рабочие и служащие посудно-штамповочной мастерской № 4 имени Ленина ратовали за переименование города в Красный Урал». Но оставались сторонники и старого названия города – Екатеринбург.

«Как же должен называться наш город? – Вопрошал и, тут же, на страницах «Уральского рабочего», отвечал некто Н. Шушканов, – только не Екатеринбург. С какой стати славному городу, столице рабочего Урала носить имя пьяной развратной бабы – жены царя Петра I. Город живет новой жизнью, все улицы носят имена от этой новой жизни, а сам он будет носить старое, ничем не оправдываемое имя – не годится».

Призыв был услышан. В городе срочно стали организовываться собрания, конференции, встречи. «Районная конференция рабочих пищевиков единогласно постановила город Екатеринбург назвать Свердловск в честь вождя уральских рабочих Я.М. Свердлова». «Крестьяне выскажутся за Свердловск, – заявил со страниц «Уральского рабочего» некто Степанов. Двести лет стоит наш город, а крестьяне не называют его Екатеринбургом. В их языке он просто «город» (и это правда – авт.). То ли дело «Свердловск» – легко и ясно: по имени вождя рабочих».

В общем хоре не были услышаны здравые возражения. Объединенное собрание Р.К.П. Уралоблвоенкомата, Екатеринбургского Окрвоенкомата, Уралвпо и Облпродбазы в своей резолюции заявило: «Переименование Екатеринбурга потребует замены штампов, печатей, вывесок, бланков и т.д. всех хозяйственных, торговых, профессиональных, советских и проч. учреждений, находящихся в столице Урала. Это будет стоить больших средств и повлечет увеличение накладных расходов. Финансовая мощь республики не настолько велика, чтобы позволять себе такую роскошь». К тому же, некоторые рабочие на собраниях вдруг заявили, «что мало знают Свердлова».

Вопрос окончательно был решен Екатеринбургским горсоветом 14 октября 1924 года. 24 октября президиум Уралоблисполкома обратился с ходатайством об этом в ЦИК СССР, который 14 ноября принял соответствующее постановление. 18 ноября оно было опубликовано в газетах. С этого времени город стал называться Свердловском, а его жители свердловчанами.

До августовского путча в 1991 году среди жителей областного центра не было однозначного мнения по вопросу переименования города. Часть жителей хотела называться екатеринбуржцами, другая считала себя свердловчанами. И только провал ГКЧП расставил акценты. 4 сентября 1991 года Свердловский городской Совет народных депутатов на своей внеочередной сессии принял решение – возвратить городу его исконное имя, данное Петром Великим.

К этому историческому решению городские власти пришли не сразу и не вдруг. В декабре 1990-го по инициативе общественного комитета «За Екатеринбург» вопрос о восстановлении прежнего названия был рассмотрен на первой сессии горсовета. Депутаты тогда ограничились созданием «Комитета по названию города», при комиссии по культуре. В задачи этого комитета входило изучение общественного мнения по вопросу переименования и ознакомление жителей с историческим наследием города.

4 сентября 1991 года работа Комитета ознаменовалась решением горсовета о переименовании Свердловска в Екатеринбург. 23 сентября того же года это решение утвердил Президиум Верховного Совета РСФСР и город вновь стал Екатеринбургом.

Акифьева Н. В. Екатеринбург-Свердловск-Екатеринбург / Уральский следопыт, сентябрь 2007 С. 9-11

СТРОГАНОВЫ И КРЕПОСТНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ БИЛИМБАЯ

Билимбаевский чугуноплавильный и железоделательный завод был основан братьями Строгановыми в 1733-1734 годах и принадлежал семье вплоть до 1918 года. Владельцы предприятия были не только крупнейшими помещиками, богатыми промышленниками, государственными вельможами, виднейшими меценатами, но и общественными деятелями.

В разные годы владельцами завода были: президент Российской академии художеств, директор Императорской Публичной библиотеки Александр Сергеевич Строганов (1733-1811 гг.); государственный деятель, талантливый военный Павел Александрович Строганов (1772-1817 гг.); одна из образованнейших женщин своего времени Софья Владимировна Строганова (1775-1845 гг.); председатель Московского общества истории, основатель Строгановского художественного училища Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882 гг.).

По замечаниям современников, в имении Строгановых «крепостное право было относительно мягко, и крестьяне достигали некоторого экономического довольствия», а система образования, вероятно, не имела прецедентов в крепостной России. Это обстоятельство выгодно выделяло Строгановых из ряда других уральских заводчиков. Известный уральский историк Наркиз Константинович Чупин отмечал: «В то время как демидовские воспитанники стрелялись, или сходили с ума, крепостные питомцы германских академий и университетов у Строгановых ставились в такое положение, что приложением своих познаний приносили пользу владельцам и, оставаясь в свободном уже состоянии должностными лицами, сумели заслужить общее уважение, не исключая и управляемых крестьян».

Примечательным было правление Софьи Владимировны Строгановой. Просвещенной графине обязано целое поколение крепостных воспитанников. Династии Роговых, Пестряковых, Волеговых, Шариных, Туневых, Стрижевых, Мельниковых составляли ядро интеллигенции Пермской губернии, и все они, так или иначе, были тесно связаны с Билимбаем. Кроме того в разные годы в Билимбае работали такие специалисты, как геолог Мельер, инженер металлург Хусгавель, врач Лепешинский, ученый-лесовод Шульц лесничие Гилев, Агеев, Сюзев…

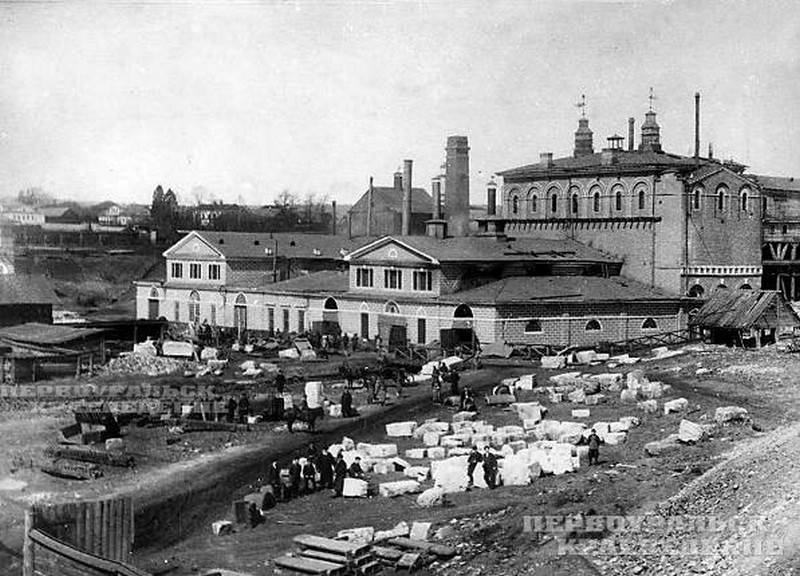

Билимбаевский завод, н. XX века. Фото из музея школы №23, п. Билимбай

С XVIII века известна в Билимбае династия Пестряковых. Члены семьи работали мастеровыми на Билимбаевском заводе, служили конторщиками, бухгалтерами, заводскими надзирателями и «лекарскими учениками». Но, пожалуй, самым известным представителем фамилии был Александр Максимович Пестряков, ставший главным управляющий Санкт-Петербургской конторой Строгановых. Известный российский ученый-лесовод Александр Ефимович Теплоухов, будучи студентом Королевско-Саксонского лесного института, писал Александру Максимовичу: «Ты, Шарин и я поставлены в ряд просвещенных людей».

Просвещенность была присуща и другим представителям фамилии. Например, Михаил Иванович Пестряков, родившийся в Билимбаевском заводе в 1883 году, являясь студентом столичного технологического института и вольнослушателем университета, был не только одним из корреспондентов Льва Николаевича Толстого, но и лично посещал писателя в Ясной Поляне.

Другая билимбаевская династия – Шарины. Самым ярким ее представителем был Петр Сосипатрович Шарин. Он принадлежал к тому редкому кругу крепостных, что получили высшее образование за рубежом. Фрейбургская горная академия в Германии может гордиться своим выпускником. Будучи грамотным инженером и толковым организатором, этот человек прошел путь от крепостного служителя до главного управляющего нераздельным имением Строгановых. Шарину довелось управлять Билимбаевским округом в годы перемен, накануне отмены крепостной зависимости. Интересно замечание, сделанное им в те годы: «В Билимбае люди совершенно спокойны, ибо они знают, что на соседних заводах скорее хуже, чем лучше». Кроме прямых обязанностей управляющего Петр Сосипатрович преподавал также курс арифметики во II классе местного училища и Л.Е. Воеводин, будучи учеником билимбаевского училища, писал: «Редкие набеги учителя арифметики – управляющего заводом – вносили в школу некоторый луч света».

Еще один главный управляющий Пермским майоратом Строгановых – Василий Алексеевич Волегов также начинал свою трудовую деятельность в Билимбае в должности смотрителя золотых промыслов. Этот свой первый пост Василий Алексеевич получил после окончания горного отделения строгановской Санкт-Петербургской школы. Билимбаевский период являлся примером наибольшей творческой активности Волегова. В это время он собирает пробы золотосодержащих песков, обследует золотые промыслы горнозаводских дач Урала, составляет карты и чертежи. Результатом этих путешествий и исследований явилось полное описание золотоносных россыпей Уральского хребта, главная часть которого была посвящена золотым промыслам Билимбаевского завода. Однако рутина рабочих будней не вдохновляла образованного и, несомненно, честолюбивого интеллектуала. В письме брату Василий Алексеевич писал: «Должность моя не по характеру моему, потому что должен общаться с народом, который добрых слов не понимает – и надо или ругаться, или драться, ибо он (народ – авт.) приучен к этому». В одно время с Василием Алексеевичем в билимбаевской заводской конторе служил его племянник Петр Тимофеевич, а связь династии с Билимбаевским заводом не прерывалась вплоть до XX века. Степан Лаврентьевич Волегов был одним из последних управляющих Билимбаевского округа (1908-1912 гг.).

В Билимбае начиналась карьера профессора ботаники Пермского университета Павла Васильевича Сюзева. Здесь он приобрел первые навыки сбора и обработки растений, начал заниматься энтомологией, орнитологией, вел метеорологические наблюдения. Началом научной деятельности Сюзева стал, опубликованный им в 1891 году в «Записках Уральского общества любителей естествознания», «Очерк растительности Билимбаевского завода».

«Просвещеннейшим, вдумчивым, и опытным» называл Дмитрий Иванович Менделеев управляющего Билимбаевским округом Николая Александровича Тунева. «Поговорил с ним часок, да пожил тут (в Билимбае – авт.) два дня, то впечатления спокойной деловитости и разумного расчета всяких частностей, которыми дышит вся жизнь этих мест, так оказались сильны, что право не хотелось и уезжать…». Наблюдательность не подвела великого ученого. Хороший инженер, что закономерно для выпускника Императорского Московского технического училища (сегодня Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана), Тунев в полной мере заслуживает добрых отзывов. Николай Александрович остался верен Билимбаевскому заводу до конца жизни. Один из основателей губернского архива Н.Г. Стрижев, посетив в октябре 1919 года «бывшего управляющего заводом, а теперь пенсионера, инженера технолога» Тунева писал: «Я узнал, что и он (Тунев – авт.) в свое время занимался собранием сведений о Билимбае и записал кое-что в своих трудах по этому предмету.

Надо сказать, что и Николай Григорьевич Стрижев не был случайным человеком для Билимбая. Его отец Григорий Леонтьевич Стрижев был караванным и заводским приказчиком Билимбаевского завода. Социальное положение Григория Леонтьевича позволило дать сыну хорошее образование. Окончив Московскую земледельческую школу, Николай Григорьевич вернулся на родину. Сферой его деятельности становятся эксплуатация рудных месторождений, «железный» и хлебный бизнес. Спустя несколько лет Николай Григорьевич переезжает в Екатеринбург, где активно занимается общественной деятельностью и становится гласным Пермского губернского земства. На этом поприще особенно заметен вклад Николая Григорьевича в народное образование. Он становится членом попечительских советов женской гимназии и реального училища в Екатеринбурге. По его инициативе и при непосредственном участии состоялось открытие в Билимбае смешанного училища. С апреля 1886 года он редактор и издатель «Делового корреспондента», первой ежедневной городской газеты Екатеринбурга, инициатор создания Екатеринбургской товарной и горнопромышленной биржи, активный деятель биржевого комитета. После Октябрьского переворота Николай Григорьевич вместе с П.Бирюковым, А.Наумовым, Б.Липиным становится у истоков губернского архива (ГАСО).

Еще одним ярким представителем уральской интеллигенции был Л.Е. Воеводин. Леонтий Евдокимович родился в семье крепостного мастерового Билимбаевского завода в 1848 году. Талантливый юноша после обучения в Билимбаевской «графской» школе успешно заканчивает Пермское уездное училище и, сдав экстерном экзамены за курс гимназии, становится вольнослушателем Казанского университета. Первое место его работы – секретарь Билимбаевского заводоуправления. Спустя некоторое время Воеводин переезжает в Пермь, где активно занимается общественной и преподавательской деятельностью. Он становится членом Пермской комиссии УОЛЕ, преподавателем бухгалтерии в Пермской торговой школе, членом Пермской архивной комиссии. Его перу принадлежат книги: «Записки по горнозаводской бухгалтерии» (бронзовая медаль на международном конкурсе счетоводства во французском Лионе), «Урал и его горнозаводская промышленность в пределах Пермской губернии», «Уральские горные заводы», много научных и публицистических статей. Придерживаясь крайне правых политических взглядов, Воеводин становится организатором в Перми «Русской народно-монархической партии» и редактором газеты «Пермский вестник». Одной из главных заслуг Леонтия Евдокимовича является открытие в Перми политехнического и сельскохозяйственного институтов.