Полная версия

Первоуральск: страницы истории

P.S. Иногда задают вопрос: «400 рублей серебром в 1850 году – это много или мало?» Досужие суждения о том, что «при царе» за «1 рубль можно было купить корову», как правило, не всегда имеют под собой основания. Вот для сравнения некоторые цены в серебряных рублях за 1850 год по, близкой нам, Казанской губернии:

Цены на скотину: лошадь – 10-30 рублей серебром; корова – 6-12 рублей серебром; овца – 1-2 рублей серебром; свинья – 2-3 рублей серебром; коза – 1,5-2 рублей серебром.

Цены на огородные продукты: капуста (сотня вилков) – 1 рубль 50 копеек серебром; морковь (четверик – старая русская мера сыпучих веществ, равная приблизительно 26 литрам) – 25 копеек серебром; картофель (четверик) – 20 копеек серебром; огурцы (сотня) – 30 копеек серебром; свекла (четверик) – 20 копеек серебром; редька (четверик) – 8 копеек серебром.

По приблизительным оценкам: 1 серебряный рубль 1850 года равен, примерно, 1100 российским рублям образца 2009 года. Таким образом «материнский капитал» крепостной крестьянки Яровой в 2009 году составил бы, примерно, 440 тысяч новых российских рублей. Сравнение это очень условно.

Источник: Акифьева Н.В. Уральский следопыт, № 7. 2004. С. 13. (с испр. и доп.)

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ГИЛЕВ И ЕГО ЧУСОВСКИЕ БУРЛАКИ (предисловие к рассказу)

Федор Васильевич Гилев, автор рассказа «Чусовские бурлаки», родился 20 сентября 1851 года в Очерском заводе Оханского уезда Пермской губернии. Его родители были крепостными дворовыми людьми графа Строганова. Отец, Василий Федорович Гилев, был заводским приказчиком, а мать, Анна Абрамовна Гилева (урожденная Рогова), занималась домашним хозяйством и воспитанием детей, а их у четы Гилевых было восемь – пять сыновей: Александр, Федор, Семен, Сергей, Николай и три дочери: Мария, Анна и Марфа.

О своих родителях, спустя годы, Федор Гилев вспоминал: «Всех своих детей [отец] любил одинаково. Мы, в свою очередь, ценили его гуманное отношение (я не помню случая, чтобы он кого-либо наказал серьезно-строго) и относились к нему с любовью и уважением. Ни один из нас не решился бы ослушаться его, обмануть или сказать дерзость. Мать же была хорошей хозяйкой. У нее в хозяйстве были две-три дойные коровы, выращивала бычков, держала овец, птицы было всякой – индейки, курицы, утки, гуси. Был еще огромный огород и четыре-пять парников. Везде и всюду успевала мать».

Полуторагодовалым ребенком Федю увезли в село Кудымкар Соликамского уезда Пермской губернии, где его отец, Василий Федорович Гилев, исполнял обязанности управляющего Инвенским округом. В Кудымкаре маленький Федя жил до 1863 года. «Здесь прошло мое детство – лучшие годы жизни», – отмечал он.

«В десять лет меня увезли и сдали в первый класс Пермской гимназии. В гимназии учился один год, так как процесс учебы не интересовал, а нравилось красоваться в форме гимназиста», – вспоминал Федор Васильевич. И родители были вынуждены забрать маленького Федю из учебного заведения, решив, что он еще мал. В 1867 году, получив аттестат Усольского училища, Гилев приехал в Москву поступать в Императорское техническое училище (сегодня Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана). Но Федору Васильевичу не суждено было стать студентом – прием был только один раз в два года. «Чтобы не болтаться год без дела, определился в Пермское уездное училище». Но и год спустя, в техническое училище его не приняли.

Из воспоминаний: «За невозможностью попасть в техническое училище был определен в Московскую земледельческую школу. Учился я весьма порядочно. В I классе был первым учеником, а во II и III классах вторым учеником».

В 1872 году Федор Гилев получил первую должность – помощник лесничего Очерского округа. Спустя год – переезд. На этот раз в село Ильинское. «В Ильинском я прожил семь лучших годов молодости, от 22 до 28 лет. Жил здесь весело, вращался в лучшем обществе». Здесь, в Ильинском, состоялось первое знакомство Федора Васильевича с его будущей супругой, четырнадцатилетней Марией Вороновой, дочерью члена правления Билимбаевского округа Николая Васильевича Воронова. «Барышень в Ильинском было много, но Мария Николаевна произвела на меня большое впечатление своей скромностью и привлекательностью», – писал он, спустя много лет.

«В 1878 году, в сентябре месяце, перебрался в Билимбай, где получил должность окружного лесничего. …Почти все время моего пребывания, здесь замечалась какая-то сплоченность заводской строгановской интеллигенции с чиновниками и земскими служащими. Редко кто отказывался от компании. На пикниках и прогулках участвовали все – от управляющего до писца».

Лесное хозяйство Гилева произвело неизгладимое впечатление на Дмитрия Ивановича Менделеева, посетившего Билимбай летом 1899 года. Все заслуживало самой высокой оценки. «Чуть не на каждом шагу видишь леса холеные и чистые, чередовые вырубки, дороги по ним, канавы, просеки на версты, порядок, точно в иное, не русское царство попал».

Братья Гилевы, 1880-е гг. Второй справа – Федор Васильевич Гилев. Фото из семейного архива М.Н. Удовихиной

С Билимбаем у Федора Васильевича связаны, пожалуй, самые яркие воспоминания – встречи с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, с графом Сергеем Александровичем Строгановым и его супругой Евгенией Александровной, чусовской сплав, создание первых на Урале лесных питомников, формирование лесной пожарной стражи, организация потребительского общества, добровольная служба в качестве старосты Билимбаевской Свято-Троицкой церкви.

В Билимбае Федор Васильевич прожил 25 лет. Здесь у них с Марией Николаевной родилась дочь Люба. Будучи гимназисткой, она писала домой жалобные, тоскливые письма, прося забрать ее из «противного Екатеринбурга в милый Билимбайчик». Здесь же, в Билимбае родился и любимый внук, Коля.

Рассказ «Чусовские бурлаки», по признанию самого автора, был написан зимой 1925 года в Красной слободе. «Зимой я убивал время писанием. Сначала написал записки о лесных пожарах и борьбе с ними на уральских заводах. Затем написал большой рассказ «Чусовские бурлаки и сплав барок по р. Чусовой». Затем [заметки] о посеве и посадке леса и [работу] «Лесное хозяйство Билимбаевской дачи». И, наконец, занялся описанием рода Гилевых и некоторых подробностей из последних годов. Записку о лесных пожарах взяла редакция «Горнозаводского вестника», но, кажется, она так и не была напечатана, т. к. статья не горнозаводская. Вторую мою статью, «Чусовские бурлаки…» [редакция] нашла несвоевременной для печати. [Поэтому] предоставляю внукам использовать мой авторский труд».

Описание речного сплава по реке Чусовой нашему современнику известно, в основном, из талантливых произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка. Но далеко не каждый знает, что первая творческая работа о весеннем сплаве по реке Чусовой была опубликована в российской печати еще до рождения Дмитрия Наркисовича. В марте 1852 года в «Журнале министерства Внутренних дел» были опубликованы «Заметки во время плавания по реке Чусовой весной 1849 года», написанные билимбаевским приказчиком Строгановых, Яковом Абрамовичем Роговым, родным дядей Федора Васильевича Гилева.

Рассказ Ф.В. Гилева основан на личных впечатлениях, вызванных увиденным автором во время путешествия на одной из барок билимбаевского заводского каравана в 80-е годы XIX века. Рассказчик с глубоким знанием дела воссоздает процесс сугубо уральского опасного промысла – сплава – трудности и потрясения, переживаемые сплавщиками на различных его этапах. Эффектные и яркие сцены чусовского сплава, изображенные Федором Васильевичем, не надуманны – они взяты прямо из жизни и описаны с натуралистической достоверностью.

Отметим прекрасное знание автором заводского быта и живой, цветистый, а местами метафорический язык повествования. При этом автор дает толкование целого ряда бурлацких терминов, относящихся к технологии работы. Также следует, на наш взгляд, отметить еще одно достоинство этого произведения – оно действительно занимательно и интересно.

Рассказ дается с сокращениями. Текст печатается по правилам современной орфографии и пунктуации, за исключением тех случаев, где это вызвано художественно-стилевыми соображениями, например, необходимостью передать самобытную народную речь героев или желанием сохранить дух того времени.

Рукопись рассказа «Чусовские бурлаки» любезно предоставлена Маргаритой Николаевной Удовихиной. Маргарита Николаевна, приходится праправнучкой Федору Васильевичу Гилеву и хранительницей бесценной семейной реликвии – воспоминаний своего замечательного предка. Благодаря ее радению открываем мы для любителей уральской истории воспоминания Фёдора Васильевича Гилева.

Источник: Нина Акифьева, «Веси». 2011. №1-2. С.16-17.

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ГИЛЁВ. ЧУСОВСКИЕ БУРЛАКИ (сокращенный вариант)

Бурлачить на Чусовую шли преимущественно жители глухих деревень, почти все неграмотные и в большинстве своем наивные, как дети. Большая часть бурлаков вместо «ц» говорила «ч» и потому их говор резко отличался от местного. По умственному развитию, по наружному виду и даже по одежде, бурлаки резко отличались от заводского населения и от жителей чусовских селений. По простоте и наивности чусовской бурлак представляет собой взрослого ребенка, его легко можно узнать по наружному виду и по походке. Неумытый, с всклоченной бородой, в теплой меховой шапке, обязательно в лаптях, идет [он] по середине дороги, переваливаясь с ноги на ногу. Костюм бурлака весь доморощенный, базарщины [прим 1] на нем нет. Обыкновенно, поверх одежды толстого холста одет фартук особенной формы, обязательно окрашенный в синий цвет. Закрывая спереди все тело, фартук продолжается на плечи и на спину до пояса, на спине он остается свободным, не привязанным ни с боков, ни снизу. Конечно не все, но многие, бурлаки одеты в такие синие фартуки, резко бросающиеся в глаза. Завидев синие фартуки на пристанях, местные жители говорили: «Вон уже синички прилетели, видно скоро будет лето»…

Жители чусовских селений смотрели на бурлаков «свысока», считая их ниже себя по развитости, и редко вступали с ними в какие-либо сношения. В свою очередь, и бурлаки не заводили знакомств с местными жителями, держались всегда отдельной группой, или, вернее сказать, отдельным табуном и крепко стояли друг за друга [прим 2].

Образовавшаяся артель устраивалась на одной квартире и была буквально неразлучна. Куда один, туда и вся артель. Зайдет один в лавку купить табачку, туда лезет вся артель, как бы там не было тесно, объясняя свой натиск тем, что они одного десятка. Вздумалось одному из артели купить на заводском складе чугунную сковородку, идет покупатель в заводской склад для выбора товара и весь десяток за ним, а в десятке, нередко, бывало человек двадцать. Зайдут все и стоят, а на просьбу маганизера [прим 3], всем не входить – ноль внимания. За выбранную сковородку по талону маганизера надо уплатить в кассу 20 копеек. Касса в маленькой комнате при конторе. Здесь как раз идет выдача полумесячного заработка местным рабочим и потому народу много. Тесно и жарко. Но вот протискивается к кассиру бурлак с талоном, чтобы отдать 20 копеек за сковородку и за ним, дружно работая локтями, лезут к кассиру все члены десятка.

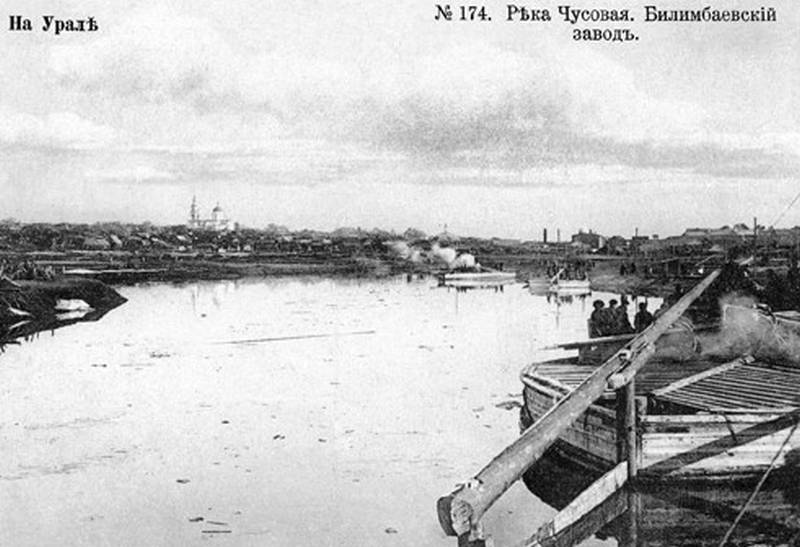

Открытка «Река Чусовая. Билимбаевский завод». Фотография В.Л. Метенкова. Издание В.Л. Метенкова, г. Екатеринбург, 1895 г.

Несмотря на такую сплоченность и, по-видимому, большую дружбу они, однако, один другому не доверяли и зорко следили, как бы товарищ не обсчитал на еде, не съел бы и не выпил больше другого. Обращалось внимание на размер ложки, на величину куска хлеба, все это должно быть одного размера. Хлебать из чашки все должны с одинаковой скоростью. Хочется, не хочется, есть или пить, бурлак старается не отставать от товарищей из опасения, как бы его пайком не воспользовался другой. Вместо чая бурлаки пили брагу [прим 4]. Этот напиток имел вид телячьего пойла серого цвета, был довольно питательный и немного охмеляющий. Подогретый он сильнее охмеляет человека и более приятен на вкус. Пьют его не рюмочками и не стаканами, а большими чашками или кружками, вмещающими бутылки по две жидкости. На артель в 10 человек браги требовалось каждый день ведра четыре и даже более. Напившись утром теплой браги, бурлаки и сыты и веселы, не надо им ни чаю, ни хлеба. Поблагодушествуют под окном на завалинке или просто на полянке перед домом, поболтают, поострят, как умеют, и отправляются гулять, обязательно всей артелью.

Вот идут они толпой по улице в праздничный день, навстречу им прилично одетые местные жители. Один из бурлаков старается держаться поближе к местной публике и, поравнявшись [с ней, вдруг неожиданно] топнет ногой в грязь или в лужу, обрызгивая костюмы встречной публике и победоносно присоединяется к товарищам. А те все в голос хохочут над остроумной выходкой товарища.

Бурлаков, как малых детей, интересуют всякие пустяки. Завидев раскрашенные ставни, у какого либо дома, вся толпа останавливается и подробно разбирает, какая тут краска и как хитро выведены узоры. Но вот диковина – на окне между рам стоят раскрашенные глиняные куклы. Тут уж обязательно остановка, всевозможные комментарии и остроты по поводу замеченных кукол. Слышится такой разговор: «Лико (смотри). Лико, батя (товарищ), как есть наш писарь, а это лико, батя, ровно писарьша и лопатина (одежда) такая ж» [прим 5].

В [Билимбаевском] заводе, на площади перед конторой, на высоком пьедестале, стоит чугунная статуя – бюст женщины [прим 6]. Эта статуя была отлита на том же заводе 200 лет тому назад и сохраняется как памятник первого формовочного литья. Большая голова, раскрытый рот, чуть не до ушей, вся фигура статуи напоминает скорей какого-то идола. Для бурлаков это действительно идол, они называют его «статуем» и, во время пребывания бурлаков на пристани, каждый день около «статуи» собиралась масса синих фартуков.

Каждый бурлак, молодой и старый, почитал священным долгом сделать несколько визитов к «статую». Здесь можно было услышать бесконечные остроты и шутки. Новичка приводили сюда товарищи и обязательно заставляли кланяться до земли и целовать «статую» в открытые уста. Нередко случалось, что в момент поцелуя веселый товарищ, потехи ради, вдруг неожиданно толкнет голову товарища, намеревавшегося приложиться к чугунным губам «статуи». Раздается отчаянный крик окровянившегося новичка и дружный хохот собравшейся здесь публики. Бывали случаи, что потеха эта стоила злополучному новичку нескольких зубов. Может быть, когда-нибудь поклонение и целование статуи была пустая забава, но позднее это уже обратилось в предрассудок, и сделалось обязательным для каждого новичка. Установилось мнение, что бурлаку, не поклонившемуся «статую», угрожает в пути несчастие и потому, бурлаки, как люди суеверные, охотно подчинялись советам своих товарищей, рискуя зубами и губами, целовали идола. Случаи несчастья в пути с бурлаками-новичками, что можно было бы объяснить неопытностью новичка, суеверные люди толковали не иначе, как отказ поклониться «статую».

Примечание:

1. Базарщина» – одежда, купленная в лавке или магазине.

2. Культура крестьян, по сути своей, была патриархальной. По их мнению, на заводах живут «одни разбойники, там нет ничего хорошего, только копоть и дым». Мастеровые со своей стороны относились к деревенским с презрением. Крестьянский труд казался им менее важным и более легким, чем труд рабочих.

3. Маганийзер – тоже, что и продавец.

4. Уральскую брагу готовили из овсяной муки с солодом. Овсяный солод замешивали в виде густой кашицы и ставили в вольный жар печи для упаривания до желто-оранжевого цвета. Вечером процеживали и «наквашивали хмельным мелом» (толченым хмелем) или шишками хмеля по несколько горстей на ведро. К ночи сосуд с брагой ставили на печку. Утром напиток был готов к употреблению. Среди сторонников браги был писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, считавший, что «достоинства браги перед водкой или фабричным пивом неисчислимы: она питательна, здорова, дешева». «Безусловную питательность браги» отмечал и другой уральский писатель, знаток крестьянского быта, А. Вологдин.

5. В Билимбаевском заводе бурлаков так и называли – «батями», а в Шайтанском заводе местные жители называли бурлаков «посохой», т.е. человек «от сохи», крестьянин.

6. Имеется в виду Билимбаевский памятник (возможно, первый памятник на горнозаводском Урале) – чугунный столб оригинальной формы в виде монумента, оканчивающийся вверху головой с двумя лицами как у Януса, поставленный в «незапамятные времена» на площади против заводской конторы. Очевидцы утверждали, что еще в середине XIX века на плите, составляющей подножие тумбы, можно было прочитать надпись о введении в действие Билимбаевского завода. История памятника тесно связана с шутовской традицией, существовавшей у здешних бурлаков едва ли не с основания завода. Обычай этот заключался в том, что каждый прибывший для сплава каравана новичок посвящался здесь в звание бурлака. Церемония посвящения была незатейлива и больше походила на языческий обряд. Толпа бурлаков, принеся предварительно, как и приличествует случаю, обильную жертву Бахусу, заманивала новичков к чугунному столбику и требовала поцеловать «чугунную бабу». Тумба эта была примечательна еще и тем, что в былые времена она играла роль идола для «инородцев» Нанимаясь на сплав, они клали в открытые пасти идола сухари, прося «чугунную бабушку» спасти их от смерти в воде. Оригинальный памятник привлек внимание министра земледелия и государственных имуществ Алексея Сергеевича Ермолова, посетившего Билимбаевский завод осенью 1895 года. Высокому гостю объяснили: «Это памятник 1-го выпуска чугуна». Петр Александрович Вологдин, вспоминая приезд министра, писал: «Две такие же точно тумбы, очевидно, отлитые по одной модели, можно видеть в Петербурге, у ворот дома графа Строганова (Невский, у Полицейского моста), где они защищают цоколь дома от порчи осями экипажей. В Билимбае же тумба-идол служит ныне для привязи лошадей приезжающих крестьян».

ИСТОЧНИК: Рассказ Ф.В. Гилева (рукопись). Лит. обработка Н.В. Акифьевой «Чусовские бурлаки» (сокращенный вариант) впервые был напечатан в журнале «Веси», № 1-2, 3, 4 за 2011 год.

ЯКОВ АБРАМОВИЧ РОГОВ: ЗАМЕТКИ ВО ВРЕМЯ ПЛАВАНИЯ ПО РЕКЕ ЧУСОВОЙ

Геолог, краевед, член УОЛЕ (Уральского общества любителей естествознания). Родился в 1827 году в семье крепостного крестьянина из коми-пермяцкого села Егва (Еква). Окончил приходскую школу. 31-го декабря 1840 года графиня Софья Владимировна Строганова предписала собрать в село Ильинское лучших учеников из всех школ в ее Пермском имении и подвергнуть их конкурсному экзамену в присутствии окружных управляющих. В 1841 году, перед Святой Пасхой, собранных учеников экзаменовали Ильинский управляющий В.А. Волегов и инспектор заводов П.С. Шарин. Были выбраны для отправки в Санкт-Петербург из Билимбаевского завода – 4 человека, из Добрянского – 2, из Усольских соляных приисков – 3, из Кудымкара и с Иньвы – 3, из Очерского завода – 2, из села Ильинского – 6. Все они были в возрасте от 14 до 17 лет. В число счастливчиков попали и братья – Николай и Яков Роговы. Той же весной, с весенним соляным караваном, все они были отправлены в столицу. После успешно сданного экзамена Яков Рогов был зачислен в Санкт-Петербургскую (Строгановскую) школу по специализации «Горное дело».

На одном курсе с Яковом учился его старший брат Николай – будущий российский этнограф и филолог, исследователь коми-пермяцкого языка, автор первого и самого полного словаря этого языка. Из воспоминаний старшего брата Николая Рогова об учебе в столице: «Воспитанники трех низших классов изучали преподаваемые предметы все вместе; воспитанников же, перешедших в четвертый класс, подразделяли по специальностям: так одних назначали по сельскому хозяйству, других по горному, третьих по лесному. Меня назначили по лесному хозяйству, а брата моего – по горному».

После смерти Софьи Владимировны Строгановой братья были отправлены на службу в Пермский майорат. Как раз в это время граф Сергей Григорьевич Строганов дал главному управляющему майоратом, Василию Алексеевичу Волегову, конкретное предписание уволить, по возможности, от должностей всех крестьян и заменит их служащими. В 1845 году Яков Рогов был отправлен практикантом в Билимбаевский завод, а брат Николай в мае 1846 года – в Иньву.

С 1854 года по 1869 год Яков Рогов работал приказчиком Кувинского завода. В 1869 году он возвращается в Билимбай и исполняет обязанности управляющего Билимбаевским заводом, сменив на этом посту Петра Сосипатровича Шарина. Академик Владимир Павлович Безобразов о Билимбае того времени писал: «Что касается до Билимбаевского завода, то я нашел в нем тоже хозяйственное благоустройство, которое отличает все заводы гр. Строгановых». [Безобразов В.П. Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казенных горных заводов / В.П. Безобразов. – СПб., 1869.]. С 1 августа 1876 года Яков Рогов – управляющий Билимбаевского округа.

Яков Рогов принадлежал к той части общества, которую Большая Советская Энциклопедия впоследствии обозначила термином «Крепостная интеллигенция». С 12 сентября 1871 года и до самой смерти он член Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Во время своего сотрудничества с этой уважаемой организацией он пишет ряд статей, посвященных геологическому описанию горнозаводской дачи Билимбаевского завода (Геологическое описание дачи Билимбаевского завода, 1872 г.), Соликамского и Чердынского уездов (Геологический очерк западной части Соликамского и Чердынского уездов, 1874 г.), ведет наблюдения за рекой Чусовой. Кроме того, перу Якова Рогова принадлежит несколько историко-литературных работ: «Очерки Среднего Урала и заводской в нем деятельности» (1854 г.). Самой заметной работой в творчестве Якова Рогова, на наш взгляд, следует признать художественный очерк «Заметки во время плавания по реке Чусовой», опубликованный в мартовском (3 книга) номере журнала «Министерства внутренних дел» за 1852 год.

Почетный гражданин билимбаевского общества Яков Рогов умер 29 ноября 1882 года на на 56 году жизни в Билимбае, всего на восемь месяцев пережив владельца завода, Сергея Григорьевича Строганова. Его племянник Федор Васильевич Гилёв, служивший в том же заводе окружным лесничим, напишет в своих воспоминаниях: «…Был несчастный случай – управляющего заводом Якова Абрамовича, игравшего в вист, поразил паралич мозга. Тут же в клубе Яков Абрамович потерял сознание и скончался, несмотря на своевременно принятые меры по спасению – в момент припадка рядом с управляющим сидел врач, контрпартнерами в игре были пристав и следователь». Похоронен Яков Абрамович Рогов в Билимбае, в пределах ограды Билимбаевской Свято-Троицкой церкви.

Заметки во время плавания по реке Чусовой, 1852 год (сокращенный вариант)

Ранним утром 17 апреля 1849 года, едва только солнце показалось на безоблачном небе, как я, одевшись по-дорожному, сообразно времени года, отправился на Билимбаевскую пристань, расположенную в четырех верстах от Билимбаевского завода. Там, на берегу, в ожидании отправки каравана, уже толпились до двух тысяч народа. Одни – как судовые рабочие, другие – в качестве провожатых. Можно себе представить, какая была толкотня в этой нестройной и суетливой массе народа! Наконец отправка началась. Толпа на пристани начала мало-помалу редеть, и около полудня, с отплытием последнего судна, никого не стало видно.

Лишь только направили судно по течению реки, как тотчас все находившиеся на нем рабочие и нерабочие, провожавшие караван, уселись, кто на что успел. Через минуту все встали, помолились на восток и проговорили друг другу: «Здорово, братцы, спали-ночевали! Бог нам помощник, Бог нам на помощь!» Слов этих нельзя было расслышать в шуме общего говора, но я их узнал после. При этом обряде никто не должен ни сидеть, ни стоять на «коню», то есть на брусе, который проходит по всей длине судна. «Конь» этот – уважаемое место; а почему – тоже никто не знает. Так исстари ведется!

Скажу несколько слов о судне, на котором я находился. Судно это называлось коломенкой. Формой оно походило на все наши плоскодонные суда. Длиною было пятьдесят два, а шириной посредине – одинадцать аршин, имело палубу, сидело в воде на пять четвертей и еще столько же возвышалось над водой. Управляли коломенкой пятьдесят рабочих посредством четырех больших «поносных» (гребков), находящихся по паре на носу и на корме. Якоря на быстрой и каменистой Чусовой не употребительны. Только изредка, для уменьшения скорости хода около опасных мест, пускают лоты. Посередине коломенки, у коня, укреплены через всю высоту два толстых березовых ухвата, один – близ носа, другой – у кормы. На эти ухваты навивается снасть во время остановок. При кормовом ухвате находится скамейка, с которой лоцман и его помощник беспрерывно смотрят вдаль и, сообразно местности, управляют судном, приказывая рабочим действовать поносными в ту или другую сторону. Между ухватами, через отверстие в палубе, опускается лестница в трюм судна, где по всему дну был ровно расположен сплавляемый чугун, до девяти тысяч пудов весом. На этом чугуне лежали и котомки с хлебом и одеждой судовых рабочих. Возле самой лестницы была устроена каюта с окошком для караванного и его помощника, имевшая по всем трем измерениям около семи футов.