Полная версия

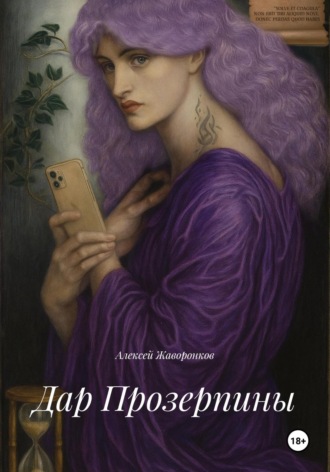

Дар Прозерпины

– Я думаю, все эти склонности жили в старой ведьме давно, просто новые реалии обострили их, вытолкнули наружу, – ответил Брон, – жрать-то что-то надо. А дочь её, попадья, о чём-то таком или догадывалась или знала наверняка. Когда её мужа-священника на вилы подняли, она сдуру решила, что и её та же судьба ждёт. И удумала руки на себя наложить. А заодно и детей с собой забрать, ибо ну как их такой мамаше оставить? Мне только непонятно, что это за хмырь плешивый, которого я пристрелил? Как он там оказался?

– Угу, братец той попадьи, – отозвался староста Булычев, – он с ними проживамши. Сын старухи. Когда попадья деток своих приморила и дом подпалила, он как раз там и был с мамашей своей, людоедкой. Уж не знаю, что там меж ними стряслось, да только, видать, выжили они в пожарище. А мы-то их всех скопом похоронили. Вон как оно бывает-то.

– Только пулевое ранение у него. Глаз выбило и мозг повредило. Недееспособным сделало, в общем. Вот он с глузду и поехал, чудовищные пристрастия мамани своей и разделил. Печальная деградация из человека в зверя. На живом примере, так сказать.

– Так старуха, она и есть – чудовище. – брякнул Федот. – Бесовское отродье.

– Чудовищ нет на земле, – ответил Брон, – и не будет, пока есть люди. Ни одно чудовище не пожелает поселиться среди людей.

– Почему? – спросил Федот.

– По кочану, малец. Человек, выдумывая всяких чудищ, призраков и вурдалаков хочет только одного – верить, что есть кто-то страшнее, опаснее и гаже его самого. И кому можно приписать самые невероятные зверства, в которых стыдно признаться самому себе. Человек может быть дьявольски страшен и так же невероятно прекрасен. Мы же защищаем человека от человека и не более. Ибо более ничего нет.

Комиссар встал с брёвен, хрустнул кожанкой, потянулся.

– И да, Федотка, научись различать две вещи – когда тебе помогают и когда тебя подкармливают. В первом случае будь благодарен, а во втором знай, что тебя готовят, как гуся на Рождество. Вон сам посмотри на старую людоедку и её пряничный домик. Понял?

– Понял, товарищ комиссар.

– Да, и я бы выпил чего-нибудь. Степан?

– Староста?

– Денщик!

– Да?

– Беги ко мне в хату. В столе у участкового. Там христофоровский самогон, двойной выгонки. Вот ключи. Возьми пару. У бабы сало и хлеба попроси для меня. И дуй сюда. Тепло тут. И спокойно.

Яков Брон улыбнулся и вытянулся на ещё зелёной траве, уставившись в небо.

Асуры II. – Учитель уступает ученику.

Пашка не отрываясь смотрел на экран. Асур завис на нейтральной высоте, примерно в пяти-шести метрах над землёй, и были хорошо видны человеческие фигуры на наваленных брёвнах, спешащий с самогоном и закуской денщик и развалившийся на траве комиссар. А вдалеке виднелись медные в свете заходящего солнца одинаковые крыши сельских домов с редкими длинными тополями между них и низкорослыми северными яблонями. Наступило очередное мгновение, когда ничего не происходило. И Пашка задумался, что с одной стороны, это просто невероятно круто, что технологии шагнули на такой виток своего развития, что он может, не выходя из комнаты, не просто прочитать или посмотреть документалку, а увидеть в реальном времени почти любой эпизод в жизни человечества, произошедший сто, тысячу, десять тысяч лет тому назад, своими глазами. И за относительно невеликую сумму. Ну, в его случае – по знакомству. Это какое-то чудо, если разобраться. Но, с другой стороны, это чудо стало настолько обыденным и повсеместным, как некогда телевизор, что мало кто к нему вообще прикасается, кроме специалистов и энтузиастов.

Человечество поначалу удивил Экран Времени, заставил утрясти вековые исторические споры, показал истину, но вскоре оно, наигравшись, бросило это изобретение как забавную и дорогую цацку, неприменимую к повседневной жизни. Разве поможет Экран с выбором и заказом товаров? Или оплатить жильё с учёбой? Или получить быструю медицинскую помощь? Нет, конечно. И продать его толком – не продашь, асуры не бытовая техника. Пашка вспомнил, как отец рассказывал, что задолго до его, Пашки, рождения, полвека назад, появились те же Google-карты, которыми кишит теперь любое устройство с навигатором. А вместе с ними появилась возможность посетить глухие закоулки дальних городов, проспекты мировых столиц и самые отдалённые точки на карте, куда только смог добраться фотограф Google. Сидишь у себя в подмосковном Видном, за компьютером, – рассказывал отец, – и гуляешь по улочкам Амстердама, зная наверняка, что лично гулять там не придётся, судя по всему, – никогда в жизни. Многие пользовались такой возможностью? Да, конечно, нет. Так и с Экраном Времени. Историю вынули из тёмных вод Времени, отряхнули и предложили пытливому человечеству, сломавшему столько копий на этой почве. Но оно не заинтересовалось, предпочтя, как и раньше, тратить свободное время на поиск и накопление ассигнаций.

Пашка обратил внимание, что асур завис в автономном, беспилотном полёте и медленными кругами курсирует вокруг закреплённой за ним фигуры комиссара Якова Брона на небольшой высоте. Пашка оглянулся и понял, что в комнате он один, все его друзья куда-то исчезли. Он прислушался: издалека доносился шум спускаемой воды и приглушённые голоса, а через пару минут в комнате появился Андрей с полотенцем в руках и с недовольной миной на лице.

– Угомонились твои упыри? Перекур, как я вижу?

– Ну да. Старуху менты увезли, а чекисты дело победно закрыли и, кажется, бухать собираются. А вы куда свалили? Тут сейчас самое интересное было.

– Вот! Вот потому и свалили, Павлик. Ты какой-то провокатор, ей-богу! Я вот как жопой чувствовал – не лезть дальше за этим типом, не вестись на твоё «давай посмотрим». Какого чёрта я тебя постоянно слушаю? Каждый раз одно и то же…

– А что случилось? – как можно невиннее спросил Пашка.

– А то, что твой «герой» не контру ловит, не с саблями в атаку скачет, а находит такую мрачную хтонь, да ещё с такими, сука, гастрономическими подробностями, что даже вон Кире дурно стало. Несмотря на всю её любовь к Елизарову и Мамлееву.

– А где она? Ушла? – Пашка прекрасно слышал, что Кира не ушла, но ему нравилось тянуть из Андрюхи подробности, так их шокировавшие, тогда как на него увиденное не произвело даже удручающего впечатления.

– Нет, в ванной. Я же говорю – дурно ей стало.

– А ты чего там делал? Тоже поплохело?

– Волосы ей держал, пока она, согнувшись, над толчком блевала, Паша! – Андрей, кажется, разозлился, но старался держать себя в руках, – После того как ты во всех подробностях решил разглядеть специфику работы своего Якова. На кой хрен я тебе отдал управление асуром! Ведь всё было понятно – куда дело клонится. Вот Кирка и впечатлилась этим реализмом по самые ноздри, да так, что сейчас в обнимку с унитазом сидит.

Из ванной донёсся шум воды и голос Киры, что всё в порядке, пусть Нюня не преувеличивает.

– Вон! Нормально же всё? – Пашка кивнул в сторону санузла, – жива-здорова.

– Жива… Кира, между прочим, ведёт сразу двух персонажей. Она сама так захотела. Немецкого офицера, коменданта аэродрома под Керчью, и «ночную ведьму», Серафиму Амосову из 46-го гвардейского. Я, как ты знаешь, уже месяц сижу на офицере СМЕРШа. Там всё есть: бои, шпионаж, засады и, главное, убийства. Не без этого, война, сам понимаешь. И Кира со своей лётчицей тоже человеческого крошева насмотрелась, поверь. Но там сражение, битва сам-на-сам, солдат против солдата. Там нет, как здесь, этой дикой, тёмной гоголевщины. Нет кровавых мальчиков и кровавых девочек. И расчленёнки в мрачных лесных усадьбах. Ты хоть понимаешь, что тот жирный типус в очках, как его? Дождливый? Вот он не зря назвал твоего Якова тёмной лошадкой и оккультным комиссаром. На него и дальше будут сыпаться подобные дела, как пить дать! И вместо борьбы с меньшевиками и интервентами ты получишь вот это!

И Андрей провёл ребром ладони по горлу, высунув язык для убедительности. Получилось очень натурально и драматично. Пашка театрально похлопал в ладоши.

– Да перестань! Это наверняка единичный случай.

– Что-то я сильно сомневаюсь. Слишком он у тебя… начитанный для среднего красного командира. Вот увидишь, Яков твой действительно окажется масоном и чернокнижником.

В комнату тихо вошла Кира и уселась в кресло. Её чудесные сиреневые волосы были собраны на макушке в хвост, лицо было бледным, но губы накрашены и улыбались.

– Знаете, что делали молодые лётчицы в Войну, чтобы не укачивало в «болтанках»? Сжимали в зубах спичку. Причём серной головкой в рот. Нюнь, ничего кисленького нет?

– Сейчас чай с лимоном сделаю. Или тебе воды? Ты как вообще себя чувствуешь? Нормально?

– Да забей. Отлично я себя чувствую. Лимон тащи.

– Пашка, блин, устроил тут треш-обзор! – попытался вступиться за одногруппницу Андрей. – Давай, завязывай со своим комиссаром. Хватит на сегодня.

– Нюнь, ты за меня не переживай. Я на блог судмедэкспертов подписана. С Амосовой чего только не насмотрелась. Да у меня даже прадед играл в рок-группе с названием «Крематорий». Мне эта жуть особо не трогает. Лимон неси. И воды. Пить охота.

Андрей убежал на кухню, а Пашка вопросительно посмотрел на Киру. Та подняла вверх большой палец руки и вымученно улыбнулась.

– Норм у тебя аватар, заценила. Не ссыте за меня. Это всё чёртов сок.

– Какой сок? Мы же кофе пили?

– Да взяла сегодня в вузовской столовке стакан томатного сока. В жизни его не пила, а сегодня что-то захотелось. Вот он и не прижился. А тут ещё это, – она указала на экран, где на поляне за хатой распивали самогон чекисты, – комбо, короче.

– А ты сок с солью пила?

– Нет, а что?

– В следующий раз с солью проси. Тогда ляжет ровно, без последствий.

– Не будет следующего раза, – Кира нервно сглотнула. – Ну, всё? Ты выбрал? Этим гонять будешь?

– Да. Он вроде ничего. И не занят, опять же.

– Ага. Харизматичный, мне тоже понравился. Давай, столби персонажа и пошли на воздух. Видосы Дождливого про него из 90-х я тебе скинула, разберёшься. Паш, а почему именно он?

Пашка почесал затылок.

– Не знаю. Не могу ответить точно. Увидел и понял – вот оно! Наитие, если хочешь. Не объяснить толком.

– Ну и славно, – кивнула Кира, как показалось Пашке, удовлетворённо.

Вернулся Андрей, принёс Кире воды с лимоном. Пашка указал на фигурку комиссара на экране и попросил закрепить за ним персонажа. Андрей неодобрительно вздохнул и полез в настройки. Через пять минут над фигурой Якова Брона появился полупрозрачный зелёный кружок с уникальным кодом, обозначающий, что данный исторический персонаж закреплён за конкретным человеком, для исследования в научных целях. Когда объект согласуют, кружок станет оранжевым.

– Ну, всё, готово. Теперь чеши со своим Яковом на кафедру и готовься, что Алексеевич тебя прогонит. И да, я сегодня начинаю операцию под Минском отслеживать со своим СМЕРШевцем. Там долгая история… я к тому, что и я, и асур будем заняты. Так что я вам скину все пароли-явки и дальше сами, хорошо? Без обид?

Преподаватель истории Борис Алексеевич долго листал страницы планшета, тяжко вздыхал и смотрел поверх очков на Пашку, который стоял перед его столом. Наконец, вдоволь наглядевшись в экран, он произнёс:

– Знаешь, Кимов, вот ты собрался писать о Гражданской войне, игнорируя все вузовские рекомендации. И нашёл почему-то не комбрига, не махновца, не белого офицера, не даже, прости господи, латышского стрелка. Словом, того, кто непосредственно участвовал в боях. А выбрал почему-то чекиста. Да ещё такого, про которого ничего в источниках нет, зато о нём трубит жёлтая пресса прошлого века и сам он занят какой-то тёмной уголовщиной, а не своими прямыми служебными обязанностями. Слабая тема для курсовой, ты не находишь? Как-то непатриотично немного.

– Не думаю, что чекист менее патриотичен, чем комдив или деникинец. То, что вы видели, это его первое самостоятельное, заметное дело. Там проводили «Синдикат», не было людей, вот его и послали в глушь. Я смотрел расследование Дождливого, там дальше бодрее пойдёт: спецоперации, банды, контра. Есть откуда черпать материал. Ну и он не последний человек в петроградском ЧК. Я в любом случае буду держать вас в курсе.

– Сомнительно… – начал Борис Алексеевич, сняв очки и начав тереть стёкла носовым платком, но Пашка не дал ему продолжить и быстро затараторил:

– А главное, это будет единственный проект на нашем курсе, освещающий работу сотрудников госбезопасности. Её становление, зарождение, так сказать. И в положительном ключе. Представьте, мы с вашей помощью такую курсовую напишем – все ахнут! И на сайте вуза её подвесим, и ректор похвалит. И особист наш заметит. Тема то – ого-го! Непопулярная, но важная. А?

Преподаватель открыл было рот, чтобы остудить перебившего его студента, но мгновенно понял, что хитрый Пашка Кимов уже всем растрепал тему своей курсовой и только что, своим кратким спичем о пользе контрразведки, сделал его, Бориса Алексеевича, своим соучастником. И раз уж студент собрался писать об истории органов госбезопасности, то, что эти самые органы, в теории, могут прочесть, то лучше уж не упираться, а возглавить данное студенческое начинание, и вести его самому. От греха подальше. Борис Алексеевич протянул руку и взял перо. Через пять минут Пашка выбежал из кабинета истории с довольной миной, набирая номер Киры на ходу. Тема курсовой была согласована.

Мёртвая красавица.

Асуры III – Запирает открытое.

Жирный, неуклюжий, но лощёный, как праздный византийский император, Евгений Дождливый, взяв с полки папку с документами, тяжело опустился за стол и заёрзал на стуле, как огромный оживший вещмешок. Он приготовился читать какие-то протоколы, акты и записи полуторавековой давности, выкопанные им, по-видимому, из архивов КГБ-ФСБ. Если он не врал, конечно. Пашка вот уже третий день просматривал видео с этим персонажем. Кира скачала ему из даркнета пять оцифрованных видеокассет, что равнялось пятнадцати часам видеоматериалов. Запись была ужасного качества: постоянные помехи, прыгающая картинка, интервью, съёмка документов и пейзажей, которые не давали разглядеть ни лиц людей, ни мест, ни текста в документах. Поэтому Пашка ориентировался больше на хорошо поставленный, но чмокающий баритон самого автора и называемые им имена, топонимы и даты.

Сегодня, вернувшись из института, несмотря на голод, Пашка помчался первым делом не к холодильнику, а к компьютеру, подрубился по сети к Андрюхиному «Хроносу» (платить за свой, даже по скидочному тарифу, было не по карману), взял прокатного асура, запустил программу, но перед тем, как провалиться в 1920 год, решил уточнить место событий и точное время. Потому и завёл жёваную запись с внезапно воцерковленным экспертом по петроградскому ЧК двадцатых годов. Около часа он выслушивал безумные теории и конспирологические фантазии аппаратчика из девяностых, Жени Дождливого, пока тот наконец-то не перешёл к конкретике.

«Время Смуты – время всевозможных лжеверований и псевдо учений, время суеверий, мифов, баек и нелепейших слухов. Именно во времена Смуты вылазят на свет божий всяческие шарлатаны, рядящиеся в святых и пророков, ибо сказано в Писании, что «сам Сатана принимает вид ангела света». Множество их было и в двадцатые годы нашего века в Советской России: соблазнителей, обманщиков и лжехристов, отринувших веру истинную и пытавшихся подменить её суррогатом. Но не стоит с критической усмешкой относить всю творившуюся тогда мистику к выдумкам и заметать под ковёр, как оккультное шарлатанство. Многие древние легенды, к сожалению, попали в эту компанию, поэтому наша цель – установить истину, как оно было на самом деле. Слухи о призраках Инженерного замка или Юсуповского дворца имеют под собой вполне конкретные основания – дневники очевидцев, записки чиновников того времени и истории, записанные со слов случайных свидетелей. Сюда же можно отнести и протоколы ПЧК, если и не написанные лично, то санкционированные небезызвестным комиссаром Броном. Он в присущей чекистам манере поглумился над тайнами питерских привидений, соотнеся их с недавно закрытым делом о «призраках», и подал это в виде сухого, приземлённого рапорта, насквозь пропитанного материалистическим атеизмом идейного коммуниста. Нельзя смеяться над подобными историями: невидимый мир незримо присутствует рядом с нами, и никогда не знаешь, чей дух сейчас стоит за твоей спиной…»

Пашка непроизвольно оглянулся, хотя знал, что находится в квартире один. Сзади была открытая дверь в тёмный коридор, а из него смотрели прямо на него два круглых, внимательных глаза. Пашка вздрогнул от неожиданности.

– Чёрт! Дурак, напугал! Иди пожри, я тебе положил там, на кухне.

Чёрный, как клякса, кот по имени Федот никуда, конечно, не пошёл, и, не переставая глазеть, повалился на бок. Пашка повернулся обратно к монитору. Там продолжал вещать мудрым голосом КГБ-шный аналитик Дождливый:

«Думаю это была «ширма» для начальства, и на самом деле комиссар Брон столкнулся там совсем с другими силами, чем те, что описал в рапорте. Более древними и могущественными. Потому мы больше будем доверять показаниям множества свидетелей того года, которые все как один описывают все те ужасы, происходившие на кладбищах Петрограда зимой 1920 года. Все эти таинственные и кошмарные случаи, без сомнения, были хорошо известны ЧК и лично Якову Брону, он оставил о них записи. Вопрос в другом: какое лично он принимал в них участие? И не был ли это тот самый случай, когда чекисты, замечу, не впервой, пытались договориться с тёмными, потусторонними силами или даже привлечь их к себе на службу с помощью древних ритуалов, хорошо им знакомых? Давайте попробуем разобраться самостоятельно. Согласно рапорту того же Брона, дело это началось близ Охтинского кладбища 26 октября 1919 года. И получило своё неожиданное продолжение на Васильевском острове, около Андреевского собора, во вторую среду февраля 1920 года…»

Пашка поставил эксперта на паузу и забил в настройках «Хроноса» нужные даты и адреса. Система показала, что закреплённый за Павлом Кимовым персонаж – комиссар Брон – отсутствует по первому адресу, в данный временной отрезок его там не было даже близко. Зато по второму адресу на карте Васильевского заморгал его оранжевый кружок. Пашка решил, тем не менее, начать полёт своего асура именно с первой даты, раз уж её упомянул сведущий и грузный, как древний божок, Женя Дождливый. Доверие к его россказням у Пашки было нулевое, но с датами и местами он ещё ни разу не подводил. «Видимо, реально сидел в архивах» – подумалось Павлу, и он, изучив окрестности Охтинского кладбища, прописал в поисковике – «Васильевская улица, Петроград, 26 октября 1919 года». Сверкнула заставка, показалось колесико троббера, страница прогрузилась, и на экране появились свинцовые тучи и буро-багряные кроны чёрного леса за чугунной узорчатой решёткой. Асур начал снижаться над почти пустой узкой улочкой.

I.

Был уже поздний октябрьский вечер. Аглая Никифоровна, сжимая в руках аккуратно сложенный саван, торопилась домой. Аглая трудилась телефонисткой на Большой Морской и жила с тёткой во втором этаже невысокого, обшарпанного, зелёного дома в Заячьем переулке. Сегодня тётка отправила её за реку, на окраину Петрограда, в Большую Охту, к своей портнихе. Портнихе она заказала для себя похоронное одеяние. Тётка уж лет десять как готовилась помереть к Рождеству и собирала вещи для переселения на тот свет. Но Господь не торопился забрать к себе чересчур самонадеянную старуху, несмотря на полную готовность последней. Вот и сейчас она послала племянницу забрать готовый саван, который швея перешивала уже раз пятый – тётку постоянно не устраивала какая-то мелочь. Аглая была молодой и жизнерадостной девушкой, любила лето, кататься на лодке по Грибоедову, усатых кавалеристов и мелких пушистых собачек. И ей совсем не улыбалось таскаться по вечернему Петрограду с погребальными принадлежностями сварливой старухи. Та, правда, дала денег на извозчика, но Аглая решила сэкономить и отправилась пешком. Получив бумажный куль от портнихи и с омерзением взяв его в руки, она попрощалась и отправилась восвояси.

Итак, Аглая, выйдя от швеи и пообещав ей кланяться тётушке, заспешила домой. Уже сгущались сумерки, и в синеватой петроградской мгле, ко всему прочему, висела какая-то водяная взвесь, что не назвать ни дождём, ни моросью, ни туманом. Просто было влажно, но не так, как в тропиках (там Аглая не была, но читала), а как на берегу какого-то русского Стикса, где лицо и руки охлаждает скользкая влага, одежда становится влажной и неприятной на ощупь, а самое мерзкое – это прикосновение мокрой ткани к горячему телу.

Когда она вышла на Васильевскую, было уже достаточно темно, и редкие, как зубы нищего, газовые фонари вдоль дороги давали неверный голубоватый свет. Целью был Большеохтинский мост через Неву, и странным образом дорога Аглаи Никифоровны пролегала по совершенно пустынной Васильевской улице, где только что проскакал одинокий извозчик и совершенно не было прохожих. «И откуда им тут взяться?» – подумала про себя экономная Аглая, крепче обхватив свёрток с тёткиным саваном и машинально прижав к груди нательный крест.

Аглая нервничала неспроста – район был на окраине, глухой, с одной стороны дороги тянулся дощатый забор, за которым находились какие-то не то бараки, не то дома. Изредка скулила собака или доносился лошадиный храп. А вот по другую сторону Васильевской была известная в городе чугунная, литая решётка Охтинского кладбища. Не самого старого в Петрограде, но слухи о нём ходили разнообразнейшие, тёмные и жуткие. Как слышала Аглая от трёх-четырёх бабок, были там и заживо похороненные мученики, и самоубийцы, кто свёл счёты с жизнью из-за несчастной любви, и хироманты, и астрологи, и революционеры, убиенные царской властью. Много ходило слухов об Охтинском погосте, и Аглая, идя мимо, вспомнила всё, что в своё время слыхала от древних старух, помнивших ещё царя Николая Палкина.

Аглая вышла из пятна света; впереди не горели два фонаря, да и третий, за ними, стал дрожать, мигать, пока окончательно не потух. До пятна света было шагов триста – четыреста. Она старалась идти быстрее, не оглядываясь, и попадись ей навстречу прохожий, радости бы это не добавило. Но поминутно, невзначай, она то и дело бросала взгляд налево, где чернел кладбищенский лес и блестела чугунная ограда. «Хоть там всё спокойно», – успокаивала себя Аглая и вдруг, прежде чем увидеть, – услышала. Услышала лёгкий скрип. С таким скрипом открывается дома несмазанная дверь… или? Или дверь склепа на кладбище. Холодок прокатился по её спине, ибо она отчётливо понимала – откуда идёт звук. «Ерунда, калитка скрипнула», – утешила себя Аглая, но тут краем глаза заметила за кладбищенской решёткой неясную, размытую белую фигуру. Она отчётливо выделялась среди чёрных лип. Крест или надгробие – мало ли? Аглая зашагала быстрее и инстинктивно оглянулась туда, где видела белёсый контур. Его там уже не было. Аглая выдохнула, но сердце снова сдавило ужасом, ибо бледная фигура появилась вновь и была уже ближе к чугунному забору погоста. Она двигалась в глубине деревьев и памятников, то пропадая, то давая о себе знать, этакой туманной тенью в глубине жальника. А потом Аглая поняла, что скрип, который она приняла за ржавые петли, никуда не пропал, а стал ритмичным и оттого – более ужасным. Это был звук шагов.

– Господи, пресвятая Богородица! Сохрани и спаси! – выдавила из себя Аглая и крепче вцепилась в крест на груди.

И тут вечернюю тишь разрезал хохот, от которого Аглая замерла, как Александрийский столп. Это был смех неживого существа. Или не совсем живого. В нём чудилась такая боль и злобное торжество, словно колдун, или сам Сатана, переходили в мир иной с хохотом, сотканным из собственной злобы и ненависти ко всему человеческому. Аглаю в который раз прошиб холодный пот. Она попыталась было побежать, но ноги одеревенели, когда она увидела белый призрак, приближающийся к ней из глубины погоста. Он издавал мерзкий скрежет и низко, утробно выл. Подойдя к забору, он просто вспорхнул над ним и с развевающимся саваном мягко опустился по эту сторону кладбищенской ограды. Аглая, и так замершая от ужаса, увидела тощую фигуру в похоронном облачении и высоком белом колпаке (в таких сжигали еретиков, почему-то вспомнилось ей). Вместо лица у неё зиял чёрный провал. Фигура начала, неестественно кривляясь, медленно двигаться к Аглае. Та затравленно оглянулась и увидела ещё одного бледного покойника (в том, что это были усопшие, у Аглаи сомнений не было). Тот перемещался по кладбищу прыжками. Потом на миг остановился и повернул к Аглае своё чёрное лицо. Она поняла, что он её заметил. Призрак поднял руки кверху и сатанински захохотал, создавая с воем первого довольно жуткое сочетание. После этого, перелетев через забор, стал приближаться к своей жертве. Он прижимал руки к бокам, когда взмывал на сажень в воздух, и раскидывал их, как Иисус, в разные стороны, когда приземлялся. Аглая пыталась всмотреться в его лицо, но там было чернильно-пусто. У неё начала кружиться голова от ужаса и непонимания происходящего, и она медленно опустилась на колени. Первый призрак, исполнявший омерзительные пируэты в воздухе, приблизился, а потом Аглая услышала, прямо в паре саженей у себя за спиной, замогильный вой второго. И, прежде чем упасть в обморок, она увидела ещё одну картину. Из сводчатого и невысокого входа на кладбище показалась ещё одна фигура. Она была сгорблена, но, выйдя из-под свода ворот, начала расти, вытягиваться, как тощее насекомое кошмарного вида, и повернула к Аглае свой лик. И на нём она увидела глаза. Маленькие, красные, безжизненные. Аглая рухнула в обморок.