Полная версия

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

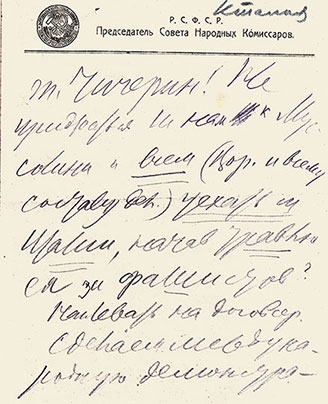

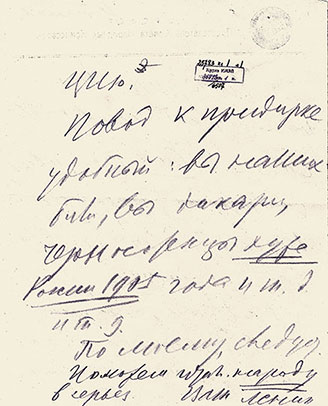

Об этом свидетельствовало обращение вождя к Чичерину после того, как пришедшие к власти в Италии фашисты устроили провокацию против советских дипломатов, напав на торговый отдел при полпредстве РСФСР. Вождь предложил не просто разорвать отношения между странами, но «уехать из Италии, начав травлю ее фашистов». Он достаточно точно определил их место в шкале политических движений, взяв за масштаб отечественную историю: «Повод к придирке удобный: вы наших били, вы дикари, черносотенцы хуже России 1905 года и т. д и т. п. По-моему, следует. Поможем итальянскому народу всерьез»[196].

Слово «народу» было подчеркнуто автором записки – это был один из немногих моментов, когда Ленин покинул накатанную колею классового подхода, задумавшись о ценностях более высокого порядка. То, что это не было случайностью, показывает заключение его речи на Четвертом конгрессе Коминтерна, где вновь зашла речь о «черной сотне», захватившей власть в Италии.

Это было последнее выступление вождя с трибуны Коминтерна, ставшее характерным примером «национализации» его взглядов на исходе жизни. Доклад на пленарном заседании 13 ноября 1922 года был озаглавлен «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции». Ленин первым делом извинился за то, что ничего не будет говорить ни о героических делах российских большевиков, ни о будущей борьбе их зарубежных единомышленников. Он сосредоточился на достаточно прозаической теме, которая вряд ли могла вызвать прилив энтузиазма у делегатов конгресса.

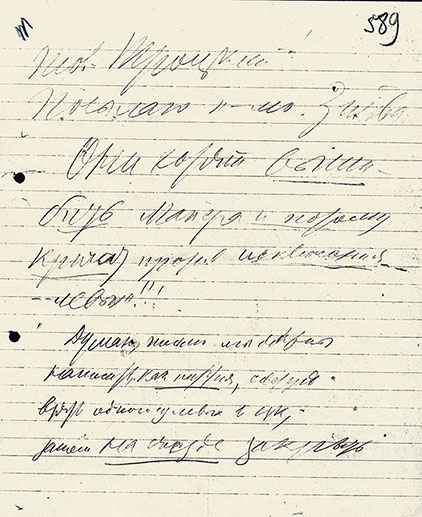

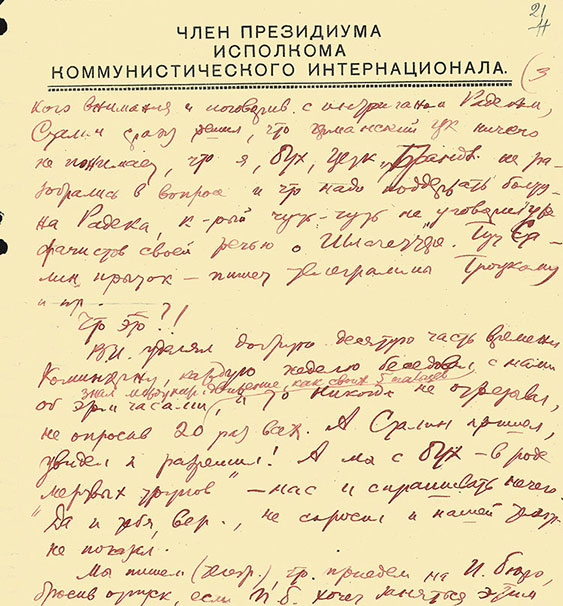

Письмо В.И. Ленина Г.В. Чичерину о провокации фашистов в Италии

Не ранее 9 ноября 1922

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25783. Л. 1–1 об.]

В.И. Ленин на прогулке в Горках

Начало августа – не позднее 24 сентября 1922

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 350. Л. 1]

Речь вновь зашла о нэповском отступлении. Ленин с не меньшим рвением, чем весной 1921 года, отстаивал как необходимость этой политики для спасения Советской России, так и ее международное значение. О проблемах самого Коминтерна в докладе говорилось только вскользь. В нем отмечался переходный характер новой эпохи, и из этого факта делались два вывода: во-первых, компартии в любой момент должны быть готовы к дальнейшему отступлению, а во-вторых, Коминтерну еще рано думать о принятии собственной программы, «потому что мы едва ли все хорошо продумали»[197].

В заключение Ленин затронул тему, на которую не обращали внимания ни его политические биографы, ни ученые-коминтерноведы. Раскритиковав государственный аппарат, доставшийся Советской России в наследство от царского режима, он сразу же перешел к резолюции об организационном строении коммунистических партий, принятой предшествующим конгрессом. «Резолюция прекрасна, но она почти насквозь русская, т. е. все взято из русских условий. В этом ее хорошая сторона, но также и плохая. Плохая потому, что я убежден, что почти ни один иностранец прочесть ее не может».

Развивая свою мысль, Ленин пришел к заключению: «…мы не поняли, как следует подходить к иностранцам с нашим русским опытом. Все сказанное в резолюции осталось мертвой буквой. Но если мы этого не поймем, мы не сможем продвинуться дальше. Я полагаю, что самое важное для нас всех, как для русских, так и для иностранных товарищей, то, что мы после пяти лет российской революции должны учиться. Мы теперь только получили возможность учиться»[198].

Тем самым Ленин «обнулил» все достижения Коминтерна, какими бы скромными они не были к концу 1922 года. Главная задача, ради которой и создавалась «всемирная партия» коммунистов – перекинуть мостик от Российской революции 1917 года к современной европейской политике – так и осталась невыполненной. Досталось не только лидерам Коминтерна, но и его зарубежным приверженцам: «иностранные товарищи подписали, не читая и не понимая» упомянутую резолюцию. Данный вывод можно было понимать и гораздо шире, как их неспособность понять опыт большевизма, а может быть, даже как признание несовпадения этого опыта и европейских реалий.

Делегаты конгресса наверняка удивились (а его организаторы – вдвойне!), услышав следующие слова докладчика, обращенные к каждому из них в третьем лице: «…они не могут удовлетвориться тем, что повесят ее [резолюцию. – А. В.], как икону, в угол и будут на нее молиться. Этим ничего достигнуть нельзя. Они должны переварить добрый кусок русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии, тем, что разъяснят итальянцам, что они еще недостаточно просвещены, и что их страна еще не гарантирована от черной сотни. Может быть, это будет очень полезно»[199].

Представляется крайне важным, что Ленин завершал свой доклад не воспеванием нового революционного подъема, а предупреждением о том, что европейское общество ждут испытания совершенно иного рода. Выйдут ли коммунисты победителями из этих испытаний, смогут ли на деле противостоять натиску фашистской «черной сотни» – этот вопрос в последнем выступлении вождя перед Коминтерном оставался открытым.

Выступление В.И. Ленина на Четвертом конгрессе совпало с пятой годовщиной Октябрьской революции

[Из открытых источников]

Некоторые участники Конгресса почувствовали во время речи вождя, что он превратился в живую икону, уходящую в иной мир, и поднялся на трибуну только под нажимом своих соратников. Вот впечатление, оставшееся у известного немецкого художника Георга Гросса, который прибыл в Москву как «сочувствующий пролетариату»: «Я хорошо помню Ленина. Он неожиданно оказался среди нас, тщательно отобранных и просеянных, снабженных особыми пропусками в кремлевском зале, декорированном красным… В нем не было ничего, внушающего страх или беспокойство, ну разве что загадочный прищур, который в татарских глазах совсем не обязательно означает улыбку.

Он пожал нам руки, его сопровождали секретарша, Бухарин и Радек. Все произошло очень быстро и без каких-либо формальностей. Ленину предстояло выступать. Симпатичный американский корреспондент Альберт Рис Вильямс, стоявший рядом со мной, сказал, что Ленину (он выступал по-немецки) из-за болезни трудно подбирать слова и он то тут, то там теряет мысль. Иногда – мы стояли достаточно далеко от Ленина – было слышно, что ему тихо подсказывали слово или дату. Я был обескуражен. Когда Ленин закончил свою, примерно часовую речь, раздались бурные аплодисменты, и он сразу же, опираясь на своего врача, покинул трибуну»[200].

Если такие чувства обуяли буржуазного «попутчика», что же говорить о коммунистах первого часа, которые видели, как сходит с исторической сцены обожествленный ими человек, подкошенный неизлечимой болезнью. Французский синдикалист Альфред Росмер писал о том, что для многих делегатов, знавших его лично, Ленин оставался все тем же, «но некоторые уже не могли предаваться иллюзиям. Перед ними стоял человек, над которым витал призрак паралича: черты его лица оставались неподвижными, его поведение выглядело механическим, его обычно простой и уверенный язык уступил место паузам и запинаниям. Иногда он не находил подходящего слова. Товарищ, которого приставили в помощь Ленину, явно не справлялся со своими обязанностями, так что Радек отодвинул его в сторону и сам принялся за дело»[201].

Впрочем, иностранные собеседники вождя (хронология их встреч во время конгресса была скрупулезно реконструирована советскими историками) отдавали себе отчет в том, что прикоснулись к сакральной фигуре, описывать которую в прозаических тонах просто не имели права. Итальянский коммунист Д. Джерманетто увидел эту фигуру совсем другой: «Ленин был в прекрасном настроении, веселым и дружественным. Он беседовал почти к с каждым из нас по-французски или по-итальянски. Расспрашивал о нашей партийной работе, узнавал, из каких мы приехали городов и областей, интересовался борьбой рабочих в каждой местности и слушал ответы делегатов с таким вниманием, с каким был способен слушать великий учитель рабочего класса»[202]. Как известно, каноническое описание жизни и деяний Христа дали четыре евангелиста. После смерти Ленина аналогичной работой занялся целый институт, без малого семь десятилетий стоявший на страже его светлого образа[203].

Джованни Джерманетто

Июль 1924

[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 203. Л. 1]

В работах Ленина, написанных в 1923 году и вошедших в историю как его политическое завещание, практически ничего не сказано о дальнейшей судьбе Коммунистического Интернационала. Отдавая себе отчет в том, что перспектива мировой пролетарской революции отодвинулась в неопределенное будущее, вождь сконцентрировался на проблемах, связанных с дальнейшим существованием Советской России, оставшейся во враждебном окружении. При этом он развивал идеи своего доклада на Четвертом конгрессе, неоднократно повторив, что коммунисты, ставшие хозяевами страны, должны «учиться и учиться», овладевая всем богатством человеческого опыта. Причем он сознательно оставлял открытым вопрос, «относится ли это к пролетарской или буржуазной культуре»[204].

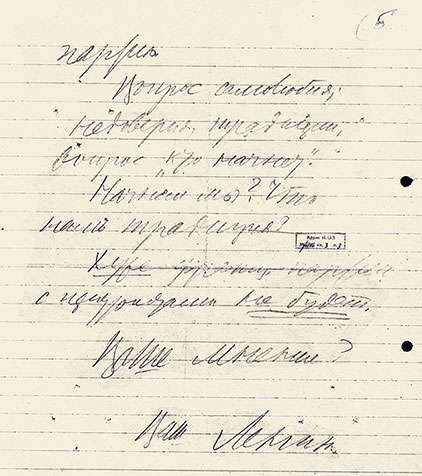

Письмо В.И. Ленина Л.Д. Троцкому о тактике Коминтерна

18 ноября 1922

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24439. Л. 1–3 об.]

Последний из ленинских документов, целиком посвященных коминтерновской проблематике, – письмо Троцкому от 18 ноября 1922 года.

Уже после того, как на пленарном заседании конгресса состоялась острая дискуссия о вступлении коммунистов в «рабочее правительство», в которой доминировали представители левого крыла КПГ, вождь поинтересовался, не приведет ли это к отстранению умеренных лидеров партии, в частности вышедшего из «Союза Спартака» Эрнста Мейера? И предложил принять на будущем съезде КПГ «письмо против фракций и придирок», т. е. взять курс на внутреннее сплочение партии германских коммунистов.

Но основной темой письма был вопрос о будущем Французской компартии (ФКП), поскольку Троцкий считался в нем главным специалистом. После бесед с членами французской делегации Ленин пришел к идее об интеграции в руководство компартии («партия – дрянь. Улучшить ее нельзя. Раскол? Еще хуже будет») леворадикальных представителей профсоюзного движения, даже несмотря на то, что многие из них являются анархистами. Следует выбрать меньшее зло: «Недоверие к партии всеобщее, у всех (даже коммунистов) во Франции. Сделаем прыжок… Уверяют, что тогда все рабочие революционеры войдут в партию»[205].

В этих обрывочных фразах виден традиционный Ленин – борец за партию единой воли и железной дисциплины и в то же время Ленин новый – человек, уставший от фракционной борьбы, которая вопреки его воле скатывается с политического на административный уровень, прорастает личными коллизиями. В гораздо большей степени это проявится во внутрипартийной жизни, где уже смертельно больной вождь в редкие моменты просветления поручит Троцкому разобраться в хитросплетениях «грузинского дела», при разрешении которого дошло до обыденного рукоприкладства («можно себе представить, в какое болото мы влетели»[206]).

В.И. Ленин во время болезни в Горках

Не ранее 25 июля – не позднее 31 августа 1923

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 410. Л. 1]

В своих последних заметках Ленин увязывает диктаторские замашки своих наследников с тем (очевидным ныне фактом), что их мировоззренческие установки капитулировали перед колоссальной силой и косными устоями государственного аппарата, который был «заимствован нами от царизма и только чуть-чуть подмазан советским миром»[207]. В полной мере это трагическое признание относилось и к деятельности коминтерновского аппарата, который являл собой «плоть от плоти» российской действительности. Судорожные попытки лидера большевиков путем мелких кадровых и организационных корректив внести в работу и того, и другого аппарата новое содержание были обречены на неудачу. Бытие действительно определяло сознание, хотя и не в смысле вульгарного марксизма – стремление железной рукой загнать в светлый новый мир не только россиян, но и все человечество обернулось неизбежным возвращением к реальностям «проклятого прошлого».

Уход Ленина из политической жизни ускорил развитие процессов, вектором которых было движение «назад в будущее»[208]. В созданных им партии и государстве уже в 1923 году правила бал иная политическая культура – культура голого администрирования, назначенчества, келейных решений и репрессий против носителей иного мнения. Зиновьев, сам приложивший немало сил для ее утверждения, жаловался в письме Каменеву на самоуправство Сталина в Коминтерне: «Уделив 10 минут своего высокого внимания и поговорив с интриганом Радеком, Сталин решил, что германский ЦК ничего не понимает… Тут Сталин прыток – пишет телеграммы Троцкому и пр. Что это?

Владимир Ильич уделял добрую десятую часть времени Коминтерну, каждую неделю беседовал с нами об этом часами, знал международное движение как свои пять пальцев, и то никогда не отрезывал, не опросив 20 раз всех. А Сталин пришел, увидел и разрешил. А мы с Бухариным – вроде „мертвых трупов“ – нас и спрашивать нечего»[209].

Ровно через полтора десятилетия хлесткая гипербола Зиновьева превратится в буквальную констатацию того, как Сталин поступил со своими вчерашними соратниками, которые слишком настойчиво ссылались на авторитет большевистского вождя и свою былую близость к нему.

Ленин на последнем году своей жизни уже не принимал участия в выработке политических решений, в том числе и тех, которые принимались лидерами Коминтерна. Он умер через один день после подведения Президиумом ИККИ итогов несостоявшейся германской революции. Это было весьма символично. Страна и правящая в ней партия вступали в новую эпоху. 1924 год в истории внутрипартийной борьбы открылся «Уроками германских событий» и закончился «Уроками Октября» Троцкого – синопсисом большевистской революции 1917 года, в котором сталинская группа увидела умаление своих собственных заслуг и объявила бывшему создателю Красной армии беспощадную войну.

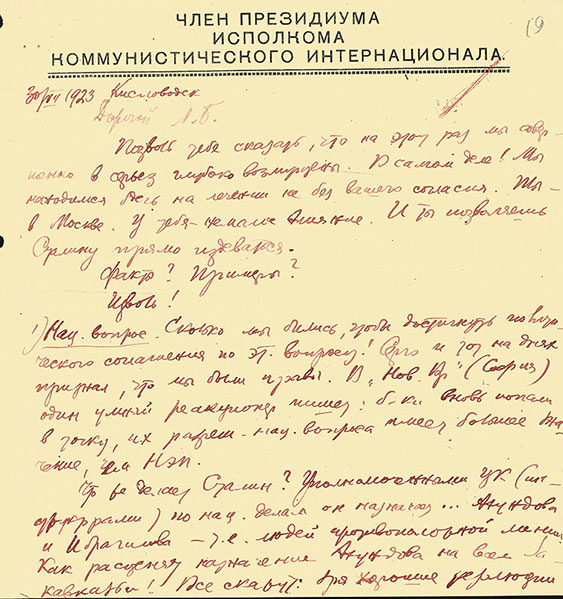

В письме своему соратнику Л.Б. Каменеву Г.Е. Зиновьев противопоставлял ленинский и сталинский стили руководства партией и страной

30 июля 1923

[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 71. Л. 19–21]

После смерти В.И. Ленина журнал «Коммунистический Интернационал» представил его вместе с потенциальными наследниками в качестве руководителей мирового пролетариата

1924

[Из открытых источников]

После этого троцкисты и зиновьевцы еще целый год находились по разные стороны баррикад, ведя схоластические дебаты за единственно верное толкование ленинского наследия. В результате победителем в схватке за лидерство на большевистском Олимпе оказался третий – Сталин, отстаивавший курс на «построение социализма в одной стране». Предупреждения Ленина о его грубости и нетерпимости, особенно опасной в условиях, когда он, «сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть», не были услышаны[210]. Победа Сталина, казавшаяся на первых порах тактической и преходящей, на самом деле предопределила дальнейшую эволюцию не только Советской России, но и всего международного коммунистического движения.

Часть 2

Карл Радек. Глашатай мировой революции

2.1. На пути в Советскую Россию

Карла Радека трудно описать в привычных категориях – он был дипломатом и революционером, журналистом и агитатором, человеком с огромной эрудицией и отвратительным характером. Остается открытым вопрос о том, можно ли его причислить к российским лидерам Коминтерна, по крайней мере, если вести речь о первой половине 1920-х годов, когда он работал в его Исполкоме. Радек успел поработать в польской и немецкой социал-демократических партиях, прежде чем в швейцарской эмиграции встретился с Лениным и стал считать себя большевиком. Но даже после этого Радек оставался «чужим среди своих, своим среди чужих» в российском революционном движении, а затем и в политической элите Советской России.

Наш герой без труда находил общий язык и с генералами рейхсвера, и с простыми рабочими. Его русский на первых порах состоял из ошибок и несуразностей, но именно в этом заключалась привлекательность оратора, который таким образом олицетворял «всемирный замах» российского большевизма. Если можно говорить о типе «безродного космополита», то Радек был его самым точным воплощением. Выходец из среды галицийских евреев, после разделов Польши ставших подданными Австро-Венгерской империи, он достаточно рано разорвал все связи с местечковым миром, в котором вырос, за исключением, пожалуй, еврейских анекдотов, которые на протяжении всей своей жизни рассказывал с завидным мастерством и вдохновением.

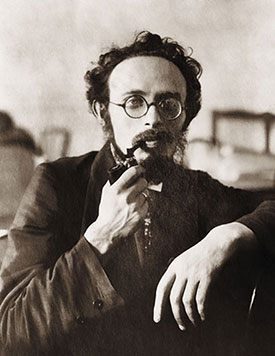

Карл Бернгардович Радек

23 июня – 12 июля 1921

[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 304. Л. 1]

Юный Карл Собельсон, взявший себе псевдоним одного из литературных героев, верил не столько в законы исторического материализма, которые отводили решающую роль чуждому ему рабочему классу, сколько в собственную избранность, способность четче других видеть ключевые линии общественного развития и международных отношений. В отличие от его оппонента Г.Е. Зиновьева, которому не посвящено ни одной достойной биографии, Радек становился и героем художественных реконструкций[211], и главным действующим лицом научно-популярных книг[212], и объектом серьезных исторических исследований[213].

Эпитеты, которыми его награждали сторонники и противники, политики и военные, ученые и публицисты, займут не одну страницу текста. Вот только некоторые из них: «последний интернационалист», «дипломат и интриган», «полуповешенный, полупрощенный», «мастер тайных поручений», «машина зла», «глашатай Коминтерна» и даже «добродушная человекообразная обезьяна». Емкую характеристику Радеку дала Анжелика Балабанова, как и он стоявшая на левом крыле международного социалистического движения, но в отличие от него отказавшаяся идти на поводу у большевиков: «…он представлял собой необыкновенную смесь безнравственности, цинизма и стихийной оценки идей, книг, музыки, людей. Точно так же, как есть люди, не различающие цвета, Радек не воспринимал моральные ценности. В политике он менял свою точку зрения очень быстро, присваивая себе самые противоречивые лозунги. Это его качество при его быстром уме, едком юморе, разносторонности и широком круге чтения и было, вероятно, ключом к его успеху как журналиста. Его приспособляемость сделала его очень полезным Ленину, который при этом никогда не принимал его всерьез и не считал его надежным человеком»[214].

Другую сторону биографии нашего героя подметил в своих мемуарах Густав Хильгер, один из тех немецких дипломатов, которые стояли у истоков советско-германских отношений в начале 1920-х годов. «Радек был известен всей Москве своей безрассудной и дерзкой критикой, которой он подвергал людей и дела, которые он не любил, и своими язвительными шутками, которые он сочинял об этом. Его жалящие остроты переходили из уст в уста, а через какое-то время всякую антисоветскую шутку, которую рассказывали в Москве, приписывали Радеку. Я верю, что это было одной из причин, по которым у Сталина, не имевшего чувства юмора в таких вещах, возникла ярая ненависть к этому нахальному шуту, которого он никогда не любил за то, что тот был фаворитом Ленина и сторонником Троцкого»[215].

Ленин ценил быстрый ум и политическую эрудицию Радека, но причислял его к числу «левоглупистов»[216] и старался не подпускать к себе слишком близко. Критикуя его за «торопливую податливость» и за легковесность суждений, вождь большевиков умело использовал эти качества «самого зубастого» человека для выстраивания выгодного для себя параллелограмма сил среди своих соратников.

Карл Радек с дочерью Софьей

Не ранее 1925

[РГАСПИ.

Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 38]

В ходе внутрипартийной борьбы середины 1920-х годов Бухарин часто использовал свои воспоминания о встречах с вождем как политическое оружие. Не был исключением и следующий сюжет: «Во время профсоюзной дискуссии Ленин говорил: иногда бывает нужно какие-нибудь разногласия изжить в верхушке партийного руководства и не выносить их на широкое обсуждение. Он очень не любил Радека и говорил, что Радек своим языком выносит все на улицу»[217]. Нет никаких оснований не доверять этому воспоминанию – наш герой не просто был главным транслятором слухов и сплетен, но и активно использовал их в своих интригах.

Выросший без отца в весьма стесненных условиях, наш герой пошел по пути многих еврейских разночинцев, пытавшихся не приспособиться к реалиям враждебного мира, а переделать его под себя. Юноша экстерном окончил гимназию, успел побывать членом трех социал-демократических партий Европы, поучаствовать в революции 1905 года и больше полугода провести в варшавской тюрьме. Перебравшись после освобождения из нее в Германию, Радек попытался сделать карьеру в СДПГ, однако вступил в конфликт с Розой Люксембург и по обвинению в растрате партийных денег был исключен из этой партии[218].

Радек не потерял своей политической родины – у него ее попросту не было. Его родиной была революция, которая, как и он сам, кочевала из одной страны в другую. «Русская революция, с которой я был связан участием в рабочем движении в Царстве Польском 1905–1908 годов, стала для меня первым уроком массовой революционной борьбы и, как таковая, исходным пунктом в постановке вопросов германской революции»[219]. Отойдя в предвоенные годы от активной партийной работы, он считался одним из самых радикальных критиков международных отношений предвоенной эпохи. Острое перо Радека, разоблачавшее интриги империалистических держав на пути к августу 1914 года, сделало его заметным публицистом в социалистическом рабочем движении Европы.

Будучи австрийским подданным, с началом мировой войны Радек должен был попасть под всеобщую мобилизацию. Он избежал ее, укрывшись в нейтральной Швейцарии. Там и состоялась его судьбоносная встреча с Лениным и другими лидерами большевистской фракции РСДРП. Жизненные передряги научили Радека ценить покровительство людей с харизмой пророка и вождя, и он сразу же стал горячим сторонником ленинской линии, не без основания рассчитывая на взаимность. Вместе с Лениным Радек стоял на левом фланге Циммервальдского движения, олицетворявшего пацифистские устремления тех европейских социалистов, которые осудили соглашательский курс партий Второго Интернационала.

Анжелика Балабанова

Художник И.И. Бродский

1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 48]

После свержения монархии в России вместе с политическими эмигрантами Радек получил место в «пломбированном вагоне» и отправился в страну, которую до того не видел и не знал. Вопреки всем запретам он не раз выскакивал из вагона на немецких станциях, пытаясь распропагандировать даже сопровождавших поезд солдат. В то время как остальных пассажиров пропустили в Петроград, Радек остался на шведско-финской границе, паспорт подданного Австро-Венгерской империи вызвал у пограничников опасения, не пробирается ли в Россию под видом революционера обычный шпион.

В результате Октябрьский переворот наш герой встретил в Стокгольме, где вместе с еще одним известным политэмигрантом, примкнувшим к большевикам, – Вацлавом Воровским организовал издание бюллетеня «Вестник русской революции». Его вера в близость всемирного переворота, творцом которого предстояло стать соединенным пролетариям всех стран, опиралась на инстинктивное ощущение краха старого мира.

В столице Швеции в сентябре 1917 года состоялась конференция левых социалистов-интернационалистов, входивших в Циммервальдское движение. Хотя в повестке дня стояли антивоенные акции, дискуссия вращалась вокруг событий в России. Секретарь Циммервальда Анжелика Балабанова, организовавшая конференцию, в своих воспоминаниях особо отмечала острую полемику между Радеком, отстаивавшим курс большевистской партии на скорейший захват власти, и оппонировавшим ему меньшевиком П.Б. Аксельродом.