Полная версия

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

Однако нашему герою удалось доехать только до пограничной станции Орша. Увидеть столицу Германии Радек сможет лишь после свержения монархии Гогенцоллернов. Если в мае 1918 года против отправки Радека в Берлин, которая выглядела как провокация, высказался сам Ленин («предполагалась и моя поездка, но Владимир Ильич не хотел дразнить гусей»[256]), то на сей раз против въезда в страну столь одиозной фигуры выступила германская дипломатия.

Несмотря на откровенную неприязнь к полемическим выпадам Радека, остававшиеся в Москве немецкие дипломаты относили его к представителям «германофильской» линии в руководстве РКП(б). Генеральный консул Гаушильд доносил в Берлин: «Считаю в нынешней ситуации очень важным то, что Радек, который пользуется здесь очень большим влиянием, пусть даже с большевистской точки зрения, но все же демонстрирует решительное понимание немецкого характера и выступает в поддержку германо-российского союза, базирующегося на общности наших интересов»[257].

Радек вернулся в Москву вместе с Иоффе, а собранный им багаж с продовольствием для личных нужд (можно не сомневаться, что немалое место в нем занимала черная икра, бывшая тогда не столько деликатесом, сколько продуктом длительного хранения) дипломатической почтой отправится дальше. Он писал советскому полпреду в Стокгольме Воровскому, который около недели замещал Иоффе: «…прошу Вас ящик с продуктами, который придет на мое имя ближайшим курьером в Берлин, разделить между всеми товарищами», не забыв и про немецких левых социалистов, которые занимались подпольной партийной деятельностью «под крышей» полпредства[258].

2.4. Флагман большевистской пропаганды

Известной компенсацией для «невыездного» революционера стала новая сфера деятельности, которая была поручена Радеку как раз в августовские дни 1918 года. Вместе с Л.Б. Каменевым и Л.С. Сосновским он возглавил Бюро советской пропаганды при ВЦИК, через которое за рубеж должна была идти вся информация о состоянии дел в новой России[259]. Находясь на высоком посту в Наркоминделе, Радек проживал там же, где и работал, совершенно не замечая бытовых неудобств. Пол его когда-то шикарного, но совершенно запущенного номера в «Метрополе» был в несколько слоев устлан зарубежными газетами со следами вырезок и подчеркиваний. Многочисленные гости и посетители неизменно отмечали неряшество и запущенность этой «берлоги», и в то же время признавали, что в ходе бесед с ее хозяином неизменно терпели поражение в интеллектуальной эквилибристике[260].

Карл Радек мастерски манипулировал людьми, которые считали, что находятся с ним в доверительных отношениях. Именно он контролировал работу немногих иностранных журналистов, переехавших вместе с ленинским правительством в Москву, фактически став первым шефом пресс-службы Кремля. Радек запросто приходил к ним домой, принося свежие новости или просто дефицитные продукты. За чаем он говорил без умолку, провоцируя собеседников на ответную откровенность. Вкладывая в их уста свои собственные мысли, он не переставал восхищаться проницательностью иностранцев.

Цель оправдывала средства – в условиях информационной блокады России любая весточка извне ценилась на вес золота. Радек так описывал характер своей работы: «Мы для того и допустили в Россию буржуазных корреспондентов, находящихся в дружественных отношениях с германской дипломатией и не питающих никаких дружеских чувств к социализму и Советскому правительству, дабы из их корреспонденции в немецкой печати узнать, что думает, но чего не говорит германская дипломатия»[261].

Одним из таких корреспондентов был Альфонс Паке, представитель газеты «Франкфуртер цайтунг», который провел почти весь 1918 год в России. Паке считал Радека неисправимым фанатиком мирового масштаба, которого случай забросил на окраину цивилизованного мира. «Он пролетарский еврейский Наполеон. Такой же чужак, как и корсиканец»[262]. Если верить дневнику Паке, его визави в те дни размышлял о судьбах не столько русской, сколько германской революции. Радек считал, что война завершится пролетарским переворотом в странах Центральной Европы, после чего российский и германский рабочий вступят в последний и решительный бой с английским империализмом. Марксистские догмы здесь причудливо сочетались с тактическими соображениями – руководители советской России были крайне заинтересованы в затягивании мировой войны.

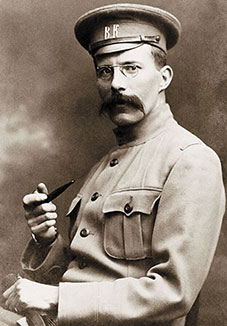

Артур Рэнсом

[Из открытых источников]

Еще одним из «полезных идиотов» был известный писатель и журналист Артур Рэнсом, который представлял газету «Манчестер Гардиан» и неоднократно сопровождал Радека в поездках по России. Последний не стеснялся рисовать перед англичанином перспективы «мирового масштаба», не забывая напомнить, что «нужные суммы» для их пропаганды переведены тому через советского полпреда в Стокгольме. Кроме того, голодающая Россия щедро оплачивала Рэнсому переводы пропагандистских брошюр на английский язык.

Немецкий художник и литератор Георг Гросс, лишь однажды побывавшей в кремлевской квартире Радека, оставил проницательные строки о его методе очаровывать людей: «Он знал, как обрабатывать деятелей искусства. Войдя к нему, я увидел на его письменном столе несколько моих книг, как будто он только что их читал. Подразумевалось, что я пойму, будто он, Радек, каждый день по нескольку раз их просматривает. Он осыпал меня лестью, которую я с восторгом принимал – ведь он был большим человеком, а мы, деятели искусства, настолько честолюбивы, что сразу размягчаемся, как только оказываемся неподалеку от центра власти. Вопрос о том, какого цвета власть, красного или какого иного, нам не важен, пока она освещает нас своими милостивыми лучами»[263].

Радек умел говорить со своими западными коллегами открытым текстом, мастерски избегая любой информации, которая могла бы пойти во вред режиму большевиков. Он без стеснения приукрашивал его прочность и внутри страны, и на внешних рубежах. Тот из немногих иностранцев, кто отказывался принимать на веру лубочную картину строительства нового мира, безжалостно высылался из Советской России или как минимум оказывался в информационной блокаде. 14 июля 1918 года Радек телеграфировал из Вологды, где находились посольства стран Антанты, что «иностранным корреспондентам следует воспретить высылку телеграфных сообщений из провинции»[264]. Мир должен был узнавать о происходящем в Советской России только со слов ее собственных представителей или дружественных им лиц.

Новоиспеченный дипломат без труда отказывался от собственных воззрений и безоговорочно принимал чужие, если последние были подкреплены политическим авторитетом и сулили карьерные успехи. Неудавшаяся фронда в период брестских переговоров наложила серьезный отпечаток на дальнейшее поведение Радека. Оставаясь в большевистском руководстве «корсиканцем», он сделал ставку на Ленина и сохранял ему верность до самой смерти вождя.

Если в мае 1918 года Радек еще позволял себе усомниться в оправданности ленинской тактики лавирования между воюющими коалициями («двумя империалистическими лагерями», как утверждала официальная пропаганда), то три месяца спустя он стал уже ее примерным пропагандистом. Урегулирование отношений с Германий, нашедшее свое выражение в Добавочном договоре, подписанном 27 августа 1918 года, обеспечило России передышку, достаточную для восстановления своих сил: «…теперь немцы не тронутся, этого не позволяет им их внешнее положение. Они поняли, что идти на Россию – это значит бросить 25 корпусов в русскую трясину и ничего не получить.

Понятно, в каждый момент наших затруднений они трепещут, что мы падем и приготовляются к занятию [остальных] частей России, но мы справляемся, и они снова с облегчением вздыхают. Опасность, угрожающая нам со стороны союзников, не так велика, как это казалось…. Я глубоко уверен, что мы выйдем из боя победителями. Союзная авантюра кончится растратой союзных сил, больше ничем»[265]. Несмотря на разгоравшуюся Гражданскую войну, позор Брестского мира и международную изоляцию, большевики могли чувствовать себя «третьим радующимся», когда ведущие державы предпринимали последние усилия для достижения решающего перелома на фронтах Первой мировой войны.

Роза Маврикиевна Радек с дочерью Софьей

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 39]

Пересев на конька германской революции, Радек фактически забросил рутинную работу в Наркоминделе. На прощание Чичерину пришлось улаживать международный скандал, главным участником которого оказалась жена Радека Роза Маврикиевна. Чтобы наладить связи со швейцарскими революционерами, с которыми он тесно общался в годы Первой мировой войны, Радек отправил ее в Швейцарию под видом сотрудницы Центральной комиссии по делам военнопленных и беженцев (Центропленбеж). Проведя несколько недель в Берлине, Роза так и не получила разрешения на посещение нейтральной страны. 19 августа ее попытались арестовать, несмотря на наличие дипломатического паспорта, но она отказалась покидать номер отеля.

Узнав об этом, Радек был вне себя. Он потребовал от Иоффе, чтобы тот заявил немецким властям, что в России будут арестованы германские граждане, которых освободят только после извинений Берлина. Советский полпред, который завершал работу над подготовкой Добавочного договора, крайне неохотно взялся выручать жену Радека. Ей срочно придумали дипломатическую миссию, которая обеспечивала ее экстерриториальность, и перевели на жительство в здание полпредства. В переговорах по прямому проводу с мужем она не скрывала, что так и не смогла выполнить подпольных поручений, кроме раздачи денег доверенным лицам. «Глупее всего в этой истории то, что я не видала ни одного живого человека в Берлине, кроме официального визита у Меринга». На Франца Меринга, старого социалиста, в Москве делали ставку как на будущего кормчего германской революции.

Радек продолжал неистовствовать: «…передай Иоффе, что от его энергии зависит, не будем ли мы принуждены арестами немецких чинов внушать германскому правительству уважение к дипломатическим паспортам советской республики». И далее типичная ремарка: Если Иоффе не справится, «это сделает с большим успехом Феликс Дзержинский»[266], возглавлявший грозную ВЧК.

Дипломатический скандал с четой Радеков на этом не закончился. На границе Роза была задержана еще раз и подвергнута унизительному обыску. Здесь уже пришлось подключиться Чичерину, который направил генеральному консулу в Москве Гаушильду (он исполнял обязанности отсутствующего посла) ноту протеста: «Попытка произвести ее арест является актом полицейского произвола, недопустимого по отношению к представителю центрального учреждения государства, с которым Германия находится в состоянии мира»[267].

Феликс Эдмундович Дзержинский

1918

[РГАСПИ. Ф. 413. Оп. 1. Д. 36. Л. 1]

Так неудачно завершилась миссия одного из первых агентов мировой революции – впоследствии именно женщины, либо с дипломатическим, либо с подложным паспортом, станут главными курьерами Коминтерна. Выполняя его тайные поручения, они будут рисковать не только своей свободой, но и жизнью. Многие из них, как и Роза Радек, являлись супругами влиятельных мужей – достаточно назвать Берту Циммерман, Мишку Славуцкую или Айно Куусинен. Большинство из них – кадровых сотрудниц Отдела международной связи (ОМС) ИККИ – будет арестовано по надуманным обвинениям в шпионаже и отправлено в ГУЛАГ в 1937 году. Многие, как и Роза, не переживут нечеловеческих условий заключения. Немногие выжившие оставят мемуары, которые станут лишним подтверждением того, какую цену им пришлось заплатить за юношеский максимализм и слепое доверие авторитету «русских товарищей»[268].

2.5. Курс на германскую революцию

С началом осени 1918 года множилось число событий, свидетельствовавших о нараставшем перевесе сил Антанты в Первой мировой войне. Просьба Австро-Венгрии о перемирии (14 сентября), выход Болгарии из коалиции Центральных держав и решение Ставки германского Главнокомандования о поисках мира не оставляли сомнений в том, кто выйдет из войны победителем, а кто – проигравшим.

В ее последние недели радикально изменился тон посланий Радека своим зарубежным корреспондентам из числа «сочувствующих». Он настраивал их на неизбежность гражданской войны, которая разгорится во всей Европе. И здесь для большевистской России уготована более значительная участь, нежели роль примера или искры. «Не подлежит ни малейшему сомнению, что в скором будущем классовая солидарность буржуазных правительств может взять верх над всеми распрями, что теперь первый раз в истории этой войны приближается момент, где Вильсоновский союз народов может осуществиться, как союз против народа… Вы помните, как в октябре прошлого года Троцкий считал это во всяком случае невозможным. Я же – нереальным.

Теперь эта возможность налицо, ибо, во-первых, Германия не представляет для них уже опасности, а во-вторых, германская революция, которая идет, представляет для них всех самую главную опасность. Будем теперь играть партию в мировом масштабе. То, чем мы были для России, надо расширить и, убежден, что не минует и полгода, как наши люди будут во главе движения во всех столицах Европы. Пока европейское движение не будет иметь собственного опыта, мы ему дадим офицеров. Вы не имеете понятия, какое настроение здесь в народных массах. Масса чувствует своим инстинктом революцию, как коршун падаль»[269].

Подобная эйфория соответствовала общему настрою лидеров большевистской партии. Они не скрывали своих надежд на то, что первая годовщина их прихода к власти обернется началом всемирной революции пролетариата. Германия с ее образцовым империализмом и мощным рабочим движением считалась ее главным полигоном. Интерес к событиям в этой стране подпитывали и геополитические соображения. Окончание Первой мировой войны открывало для новой России возможность не только возвращения к имперским границам, но и выхода из внешнеполитической изоляции. Брестский мир, который в общественном мнении выглядел национальным позором, в новых условиях можно было представить незначительным эпизодом, временным отступлением для подготовки решающего штурма. Так будет позже подаваться партийной пропагандой и переход РКП(б) от политики «военного коммунизма» к нэпу.

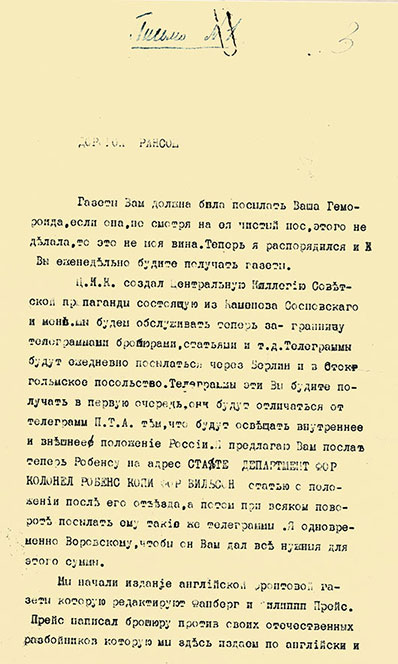

«Масса чувствует своим инстинктом революцию, как коршун падаль»

Письмо К. Радека английскому журналисту А. Рэнсому

Октябрь 1918

[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 3. Л. 3–5]

Именно в таком ключе была выдержана статья Радека, появившаяся 1 октября 1918 года в газете «Известия». Озаглавленная «Тень России», она подразумевала, что российская революция накрыла своей тенью Германскую империю и Гогенцоллернам вскоре придется повторить судьбу династии Романовых. Автор запустил пробный шар, обращенный к Германии, предложив ей сделать «умный шаг» и облегчить положение России, чтобы та оказалась в состоянии «парализовать усилия англо-французского капитала создать восточный фронт против Германии»[270]. Перевод этой неуклюжей формулировки на обычный язык означал, что в обмен на пересмотр Брестского мира Россия могла бы взять на себя обязательство не допускать высадки войск Антанты на Украине и в Прибалтике.

Первый день октября стал звездным часом в судьбе нашего героя. В этот день Радек сообщил полпреду Иоффе по Юзу (т. е. фактически открытым текстом, запись переговоров сохранилась в архиве германского МИД[271]) о выстраивании новой внешнеполитической линии (Радек добавил, что она уже получила одобрение в комиссариате Троцкого). Собеседники согласились с тем, что время радикальных требований к немцам еще не пришло, очевидно, подразумевая под этим разрыв Брестского мира. Однако дни империи сочтены, а значит, для Советской России закончилась эпоха мирной передышки.

Если к власти в Германии придет СДПГ, признал Радек, для большевиков настанут тяжелые времена: «Шейдемановцы попытаются взять антирусский курс. Соглашение с союзниками за счет России представляется этим остолопам единственно возможным отступлением, несмотря на всю его абсурдность»[272]. В случае же противостояния в ходе революции умеренных социал-демократов и кайзеровского генералитета никакого повторения российской керенщины не будет, ибо «Людендорф в два счета выкинет Шейдемана».

Однако главным сюжетом, волновавшим собеседников, была судьба Советской России. В новой исторической обстановке страна могла выстоять во враждебном окружении только в том случае, если не будет допускать авантюр по типу брестской, к которым призывали неназванные Радеком «люди, потерявшие голову». Несмотря на всю скупость и неразборчивость телеграфной ленты, усугубленную плохим знанием русского языка нашим героем, она передавала типичный для него стиль выражения своих мыслей: «Мы поведем спокойную линию, не выдвигая общих вопросов. По моему мнению, если дядя помрет [т. е. Германия потерпит поражение. – А. В.], то оставит наследство, если же курилка будет жив, смешно от него требовать, чтобы он платил долги. Именно теперь надо иметь терпение, внешний радикализм требований был бы признаком неверия в постоянство развития в желаемом направлении»[273].

В ходе переговоров Иоффе не покидал привычную для себя колею исторического пессимизма: «Следует иметь в виду, что в наилучшем случае здесь Февраль, а не Октябрь, нужно помнить, что геноссен [товарищи, т. е. лидеры СДПГ. – А. В.] еще все подгадят»[274]. Собеседники сошлись в том, что нарком Чичерин не является оптимальной фигурой при реализации нового внешнеполитического курса, который отныне подразумевал не лавирование между двумя воюющими коалициями, а равноудаленность от победителей и побежденных.

Не подозревая о складывающемся против него альянсе, той же ночью Чичерин просил Иоффе обратить внимание на статью «Тень России», которая «буквально воспроизводит наши взгляды в настоящий момент». Даже помня о том, с какой жестокостью русскому народу был навязан Брестский мир, Россия в новой исторической обстановке не пойдет на союз с англо-американскими противниками немцев, чтобы в последний момент присоединиться к победителям и «воссоздать Восточный фронт против Германии». Очевидно, нарком иностранных дел отдавал себе отчет в том, что вопрос уже предрешен, причем на самой вершине большевистского Олимпа. Буквально в момент передачи телеграммы Чичерина Радек обещал полпреду, что на следующий день (переговоры по Юзу шли в ночь на 2 октября) после обеда он встретится с Лениным и постарается заручиться его поддержкой.

Ключевой фигурой в многовекторном столкновении политических интересов и личных амбиций, пришедшемся на первый октябрьский день, оставался лидер Советской России. С достаточным основанием можно предположить, что именно статья «Тень России» подтолкнула Ленина, находившегося на лечении и отдыхе в Горках, к переходу от размышлений к практическим действиям. То, что его соратникам виделось тактическим поворотом, лидер РКП(б) определил как новую стратегическую линию. Закончилось время маневров и отступлений, пришло время громких слов и решительных действий.

Телефонный разговор, во время которого были согласованы детали новой внешнеполитической линии, состоялся в тот же день, 1 октября[275]. Ленину не составило большого труда переубедить своего собеседника, что час пробил и кокетничать с немцами больше не надо. Сыграв на самолюбии Радека, он сделал его не только своим союзником, но и пропагандистским рупором. Стремительное возвышение полезного соратника вопреки всем канонам партийной иерархии характеризовало ленинский стиль руководства, который неизменно приносил ему успех в борьбе за власть и влияние.

Именно Радек сделал 3 октября 1918 года главный доклад на заседании ВЦИК и общественных организаций Москвы, которое завершилось принятием радикальной резолюции о безоговорочной поддержке грядущей германской революции. Формально он оставался сотрудником Наркоминдела, но отныне был выдвинут волей вождя в первый ряд борцов за «мировой большевизм». Все существенное уже было озвучено в ленинском письме, зачитанном на заседании, так что дискутировать Радеку было не с кем, и на его долю осталась чистая патетика.

Присутствовавший на заседании ВЦИК Альфонс Паке, который после этого ужинал с Радеком в ресторане «Метрополь», отметил в своем дневнике, что его собеседник был крайне возбужден и вполне серьезно рассуждал о совместном выступлении России и рабочей Германии против Антанты[276]. Сам Паке в конце октября успел съездить в Берлин, откуда, пользуясь аппаратом Юза, находящемся в советском полпредстве, дал Радеку крайне важную информацию о реальном состоянии дел на Западном фронте. Война проиграна, и, следовательно, армии Антанты рано или поздно окажутся в Северном Причерноморье. «Я думаю, что союзники пойдут не через Дарданеллы, а через Румынию, и что одновременно германскую армию на Украине будут брать, с одной стороны, союзники, а с другой – армия Краснова и Деникина».

Радек не замедлил с ответом: «Если Ваше правительство не будет иметь столько ума, чтобы уйти до этого времени» с территории бывшей Российской империи, германскую армию ждет не почетный мир, а капитуляция. И в заключение разговора с Паке опять прозвучала фирменная радековская острота: «Привезите с собой какого-нибудь не совсем глупого посла»[277]. С этим в условиях революционной турбулентности долгое время не складывалось. Германский посол, представляющий уже не империю Гогенцоллернов, а Веймарскую демократическую республику, появится в Москве только в середине 1921 года.

Выступая после заседания ВЦИК на рабочих митингах, которые прошли на крупнейших заводах и фабриках Москвы, Радек повторял полюбившееся ему выражение: «Мы теперь не Московия и не Совдепия, а авангард мировой революции»[278]. Искренность его восторга не вызывает сомнений. Несколько дней спустя он писал англичанину Рэнсому: «Какое впечатление произвел на Вас последний шаг нашего правительства от 3 октября? Было что-то прекрасное видеть эластичность Владимира Ильича, который одним прыжком сумел от Брестской политики перейти к новой политике, которая, хотя внешне в данный момент ничего не меняет, означает начало нашего наступления в социальном смысле, а если этого потребуют обстоятельства, то и в другом смысле.

Вы будете смеяться, если я Вам скажу, что я удерживал [его] от этого шага, пока крушение германского империализма не уступит место движению масс. Я боюсь, что своим падением германский империализм может еще вышибить нам несколько зубов. Ильич заявлял, что теперь надо рисковать, ибо теперь германский империализм на этом провалился. Он кажется уже и в этом оказался прав»[279].

Радек оказался прилежным учеником своего вождя и кумира. Он избавился от псевдонима Viator и надежд на то, что сможет легально приехать в столицу Германской империи, перейдя к публицистической битве с открытым забралом и откровенно запугивая своих вчерашних партнеров по переговорам: «Если потребует история, молодые полки нашей Красной армии будут сражаться против капитала за германскую революцию и на Рейне»[280].

Новое правительство Германии, образованное за месяц до начала Ноябрьской революции, «стоит у той черты, у которой кончается свободное решение, кончается выбор, и где надо принять все, чего потребует Антанта»[281]. Фактически речь шла об условиях капитуляции, хотя в октябре 1918 года с точки зрения Радека весьма реальной представлялась и перспектива военного переворота с устранением «гражданских» от рычагов власти, чтобы обеспечить зарвавшимся генералам свободу рук в тылу и на фронте.

Впрочем, речь шла не только о битве до последнего солдата. Радек первым предсказал ход событий, который предопределит тактику немецких дипломатов на мирных переговорах в Париже. «Наше предсказание о том, что германские генералы предложат союзникам свои услуги в качестве опытных жандармов, оправдалось скорее, чем можно было ожидать»[282]. Дойдя до Марны и Дона, разрушив континентальную Европу, немецкие власти пытаются выставить себя защитниками европейской культуры от ужасов большевизма. Им подыгрывают социал-демократы во главе с Шейдеманом (вскоре он станет первым канцлером Веймарской республики), которые без тени сожаления отреклись от марксизма и пошли в услужение классовому врагу. До тех пор, пока в Германии нет большевистской партии, рассчитывать на поддержку этой страны невозможно. Оставаясь в гордом одиночестве, Советская Россия в этот момент может оказаться перед задачей в одиночку «выступить в бой со всемирным капиталом, бой, который двинет нам на помощь рабочих всех стран»[283].

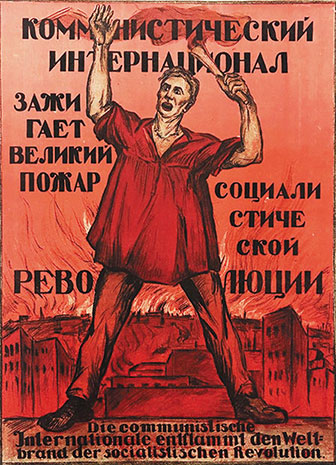

Двуязычие советской пропаганды указывало на то, что вслед за Россией, устремившейся в светлое будущее, пролетарская революция разразится в Германии