Полная версия

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

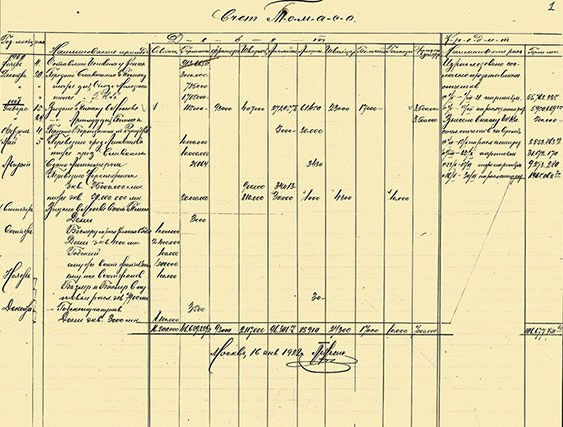

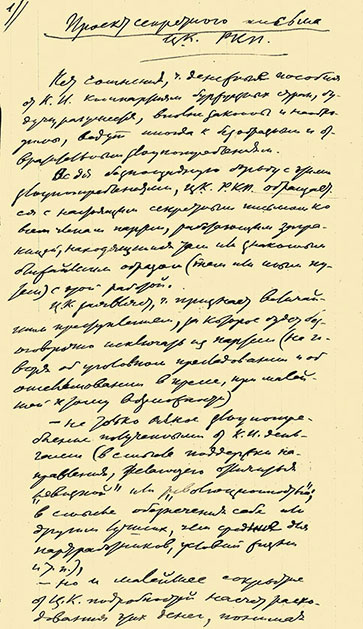

Отчет «товарища Томаса» о получении средств и выплатах иностранным компартиям за 1921 год

16 января 1922

[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 1]

Масштаб финансовых операций Рейха-Томаса сделал бы честь европейскому банку средней руки. За один только 1921 год – год страшного голода в Поволжье, унесшего миллионы человеческих жизней, через него прошло около 122 млн марок, что составляло 3 млн рублей золотом[175]. На протяжении нескольких лет в Берлине и Москве заседали высокие комиссии, однако никаких нарушений в финансовой отчетности обнаружено не было, просто потому что ее не было вообще. «По понятным причинам я с начала своей деятельности не веду бухгалтерских расчетов», – писал Рейх Пятницкому 22 августа 1921 года[176]. Зато выяснилось, что за время пребывания в должности секретного банкира Коминтерна он так и не удосужился вступить в ряды РКП(б). Но и это не считалось преступлением. Работая в стане классового врага, приходилось подражать его образу жизни. Если верить воспоминаниям Рейха, в ходе одной из бесед с Лениным тот посоветовал ему купить солидный дом в Германии, «уверяя, что это создаст мне прочное положение, которое необходимо»[177].

В делах, от которых зависело существование его детища, для вождя не было мелочей. После образования Коминтерна он неоднократно убеждал своих товарищей по партии, что большевики обязаны помогать своим зарубежным единомышленникам так же, как когда-то они сами получали средства из кассы Второго Интернационала. Однако после Третьего конгресса кончилось и его терпение. Он собственноручно написал проект секретного письма ЦК РКП(б), который начинался словами: «Нет сомнения, что денежные пособия от КИ компартиям буржуазных стран, будучи, разумеется, вполне законны и необходимы, ведут иногда к безобразиям и отвратительным злоупотреблениям».

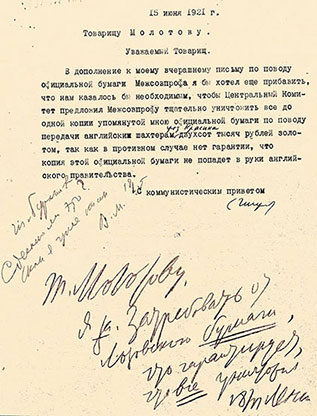

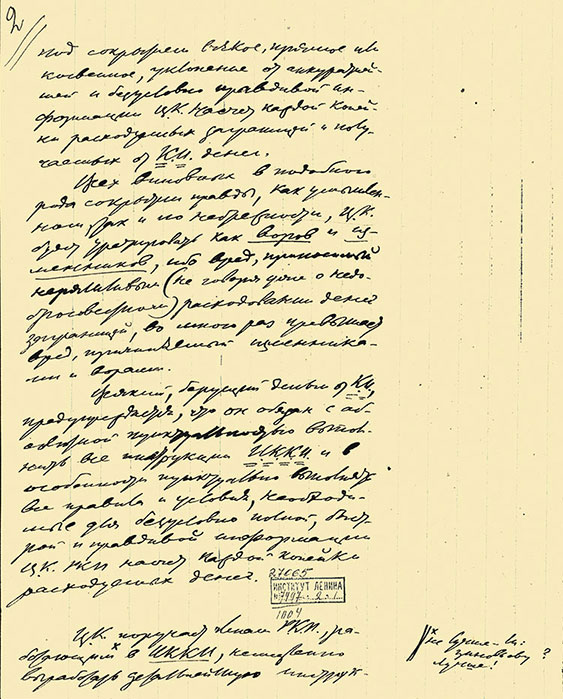

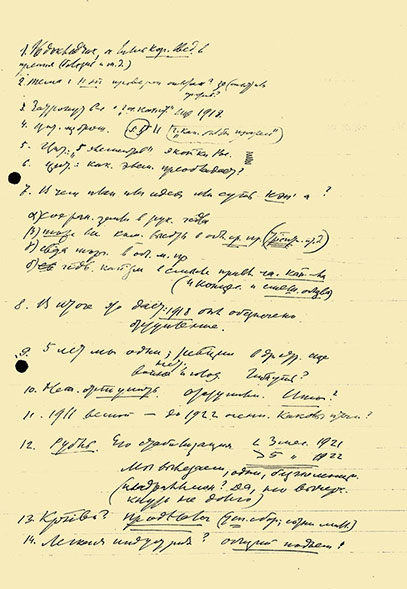

Записка Г.В. Чичерина В.М. Молотову о необходимости уничтожения всех документов о передаче 200 тыс. руб. золотом бастующим английским шахтерам. Резолюция В.И. Ленина

15 июня 1921

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 678. Л. 1]

Вождь грозил мошенникам и растратчикам не только исключением из партии, но и уголовным преследованием, «ибо вред, приносимый неряшливым (не говоря уже о недобросовестном) расходованием денег за границей, во много раз превышает вред, причиняемый изменниками и ворами»[178]. Проект письма завершался предложением подготовить «детальнейшую инструкцию» и создать «особую комиссию» – на четвертом году партийной диктатуры у ее лидеров сложился твердый алгоритм «расшивания узких мест», если пользоваться их собственным выражением. Впрочем, проект так и остался проектом. И в нем не было ни слова о том, что зарубежные компартии должны в финансовом отношении стараться встать на собственные ноги. Как скажет впоследствии Лис из известной сказки: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Фанатичная убежденность Ленина и его соратников в правоте своего дела не позволяла им признавать очевидные поражения и отказываться от всемерной поддержки молодых компартий. Лишь запоздало и с многочисленными оговорками они заговорили об угасании революционной волны в европейских странах. Их главным делом все больше становилось не продвижение вперед мировой революции, а сохранение завоеванной в России власти в условиях нэпа. Для них, как писал Ленин в «Заметках публициста», эта политика выглядела как отступление альпиниста, всего несколько шагов не добравшегося до желанной вершины. «Ему пришлось повернуть назад, спускаться вниз, искать других путей, хотя бы более длинных, но все же обещающих возможность добраться до вершины»[179].

Напротив, многие из потенциальных союзников большевиков на Западе увидели в нэпе курс на размягчение революционной диктатуры, расценили его как шанс на возвращение России в международное сообщество. Без всяких оснований в той же статье вождь РКП(б) заявил, что своим злорадством по поводу нэповского отступления эти силы пытаются внести раскол, посеять панику и уныние в рядах российских революционеров. Ленин заклеймил их как «современный образец крайне левого крыла мелкобуржуазной демократии» и не оставил им никаких надежд на то, что протянутая ими рука будет пожата. Такая установка фактически закрывала перспективу достижения даже не единства действий, а хотя бы минимального политического сотрудничества европейских рабочих партий. Ссылаясь на печальный опыт социал-демократии, которая погрязла в политической пассивности и реформистских иллюзиях, большевики продолжали настаивать на том, что революцию надо не ждать, а организовывать. Их взоры были обращены на Германию – страну образцового империализма и в то же время историческую родину марксизма, имевшую наиболее массовое и хорошо организованное рабочее движение.

Подготовленный В.И. Лениным проект секретного письма ЦК РКП(б) о борьбе с разбазариванием денег, выделяемых иностранным компартиям

9 сентября 1921

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27065. Л. 1–1 об.]

В исторических работах разной идейной направленности, посвященных первым годам Коминтерна, не так уж много положений, с которыми согласны все исследователи. Одно из них – признание того, что тактика, предложенная «Открытым письмом КПГ» от 8 января 1921 года, стала предтечей смены курса по отношению к европейским социалистам, которую одобрило Политбюро ЦК РКП(б) 1 декабря того же года. Тот поворот, на который Ленин не решился в ходе Третьего конгресса, не без оснований опасаясь, что зарубежные делегаты воспримут его как похороны мировой революции, был оформлен келейным решением большевистского ареопага.

«Новая тактика Коминтерна в отношении международного меньшевизма», как она была названа в решении Политбюро[180], на деле означала нечто большее – готовность коммунистов отставить в сторону фетиш мировой революции и взяться вместе с потенциальными союзниками за решение насущных проблем, которые волновали подавляющее большинство рабочих в каждой из западных стран. Просмотрев 6 декабря набросок тезисов по данному вопросу, Ленин попросил Зиновьева подчеркнуть, что в предреволюционной России расколы с меньшевиками сменялись временными объединениями «не только в силу перипетий борьбы, но и под давлением низов, требовавших проверочных испытаний собственным опытом»[181].

Указаний на успешный опыт РСДРП(б) было недостаточно для того, чтобы убедить зарубежных коммунистов в необходимости столь резкого поворота. На декабрьском заседании ИККИ новый председатель КПГ Генрих Брандлер поставил вопрос ребром: «…наши товарищи понимают все буквально, они скажут, а зачем тогда вообще раскол, зачем фракции в профсоюзах». Ближайшим соратникам вождя пришлось успокаивать собравшихся. Зиновьев заявил, что речи о роспуске прокоммунистического Профинтерна не идет: «Амстердам – организация буржуазно-демократическая, а мы – организация пролетарская». Вслед за ним Бухарин подчеркнул, что лозунг кооперации с социал-демократами – не постоянная величина, а временное стечение обстоятельств, которое может измениться уже на следующий день[182].

Внешнее единство лидеров российской компартии являлось на самом деле результатом сложного компромисса, который принимал в расчет и их идейные убеждения, и их личные амбиции. Ленин в очередной раз выступил за то, чтобы пойти на риск политического сотрудничества с социал-демократией, не видя в этом больше экзистенциальной угрозы для компартий, спаянных железной дисциплиной. Настояв год назад на том, чтобы прощупать красноармейским штыком «белопанскую Польшу», на сей раз он предпочел рискованному штурму планомерную осаду твердынь капитализма. Практическую реализацию новой тактики, получившей название «единого рабочего фронта», поручили Радеку, которому предстояло стать первым дипломатом в сфере международного рабочего движения.

Мотивы, которыми руководствовался вождь партии большевиков, продолжив поворот вправо, начатый на Третьем конгрессе, на заседании ИККИ 4 декабря 1921 года изложил его верный оруженосец Зиновьев: «В частном разговоре с тов. Лениным указывалось на то, что некоторые слои рабочего класса, которые ныне, быть может, впервые принимают участие в политической жизни, – и такие слои всегда имеются, – которые только сейчас в силу общего положения вещей вовлечены в политику, – что они должны изжить свои реформистские иллюзии. Они должны сами, собственным опытом испытать те пути, которые им предлагают реформисты и которые для них являются новыми»[183]. Излишне говорить о том, что для зарубежных компартий ссылка председателя ИККИ на «частный разговор» с вождем значила больше, чем любые контраргументы их собственных лидеров, хотя противники новой тактики не без оснований говорили о том, что в головах простых рабочих она стирает разницу между Коминтерном и Советской Россией, а заигрывание с социал-демократами оттолкнет от компартий радикальных синдикалистов[184].

1.10. Встреча трех Интернационалов

В последующие недели Ленин не выпускал из своих рук оперативный контроль над подготовкой первой встречи трех рабочих Интернационалов, которая была предложена левыми социалистами Франции и Германии. Следует отметить, что в начале 1921 года на идеологической шкале европейского рабочего движения наряду со Вторым (Лондонским) и Третьим (Московским) Интернационалами появилось Международное рабочее объединение социалистических партий (МРОСП), вошедшее в историю как Венский или Двухсполовинный Интернационал. Именно «венцы», считавшие себя центристами, взяли на себя роль объединителя и примирителя различных течений международного социалистического движения, полагая, что причины раскола 1914 года потеряли свое значение.

В письмах Ленина ближайшим соратникам отразились энергия и азарт, с которыми вождь начинал каждый новый тур «большой игры» за власть и влияние. Так, 1 февраля 1922 года он предложил Зиновьеву и Бухарину отправить на предстоящую конференцию «зубастых людей» и тщательно обдумать список тем, обсуждение которых в ее ходе даст выигрыш коммунистам. Представители Коминтерна должны были игнорировать требования «господ желтых» поставить в повестку дня вопросы о репрессиях против меньшевиков и насильственной советизации Грузии, ограничившись тем, что «признается бесспорным в заявлениях прессы каждой из трех действующих сторон».

В случае если социал-демократические представители будут настаивать на своих приоритетах, Ленин заготовил список обвинений в их адрес, среди которых было даже их «участие в убийстве Люксембург, Либкнехта и других коммунистов»[185]. Ни для кого не было секретом то, что если конференция скатится в плоскость обмена подобными упреками и обвинениями, добиться единства действий рабочих Интернационалов даже в самых насущных вопросах дня не удастся. Ленин также понимал это, но считал такой вариант событий отнюдь не проигрышным для Коминтерна, который таким образом продолжил бы линию на дискредитацию оппортунистов в рядах рабочего движения.

По предложению Зиновьева в повестку дня Первого расширенного пленума Исполкома Коминтерна (21 февраля – 4 марта 1922 года) был включен вопрос об анархистах и меньшевиках в России именно в связи с проблемами единого фронта[186]. Открывая обсуждение, Председатель ИККИ признал очевидное: «Первый вопрос, играющий огромную роль во всей дискуссии о едином фронте, как во Франции, так и в других странах, заключается в следующем: находится ли предложенная Исполкомом тактика в какой-либо связи с нынешним положением русской революции и новой политикой Советского государства? Этот вопрос ставится нашими врагами с оттенком злорадства, однако и в наших братских партиях он активно обсуждается».

Действительно, левые оппоненты новой тактики в зарубежных компартиях активно разыгрывали «русскую карту», утверждая, что тезисы о едином фронте не отвечают национальной специфике их партий, что делегация РКП(б) навязывает неподходящие для западных стран решения, и т. д. От политического руководства Коминтерна требовалось не открещиваться от выдвигавшихся слева доводов, а взвесить их, выделить в них рациональное зерно.

Под давлением слева представители РКП(б) в Коминтерне выступили на пленуме ИККИ единым фронтом, и их подход к новой тактике стал более широким. Произошло сближение взглядов Зиновьева и Радека, в духе представлений последнего выступал и Троцкий. Можно предположить, что причиной этого стали замечания Ленина на проект резолюции пленума, продиктованные им по телефону 23 февраля 1922 года. В них предлагалось, в частности, не называть лидеров европейской социал-демократии «пособниками всемирной буржуазии», сделав акцент на перспективу совместных действий рабочего класса в решении неотложных практических вопросов. «Совершенно неразумно рисковать срывом громадной важности политического дела из-за того, чтобы доставить себе удовольствие лишний раз обругать мерзавцев, которых мы ругаем и будем ругать в другом месте тысячу раз»[187].

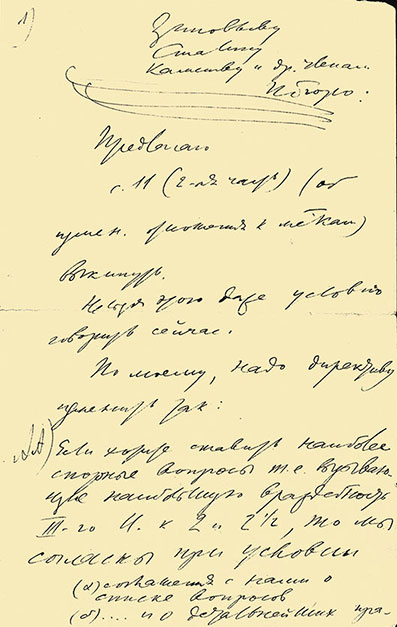

Выделим главное в этом документе: Ленин подходил к оценке перспектив и границ политики единого рабочего фронта с позиций классической дипломатии, оперировавшей понятиями национальных интересов и государственного суверенитета. Революционер, ранее ставивший во главу угла понятие «всеобщего блага» (и при этом не брезговавший никакими средствами для его скорейшего достижения), стал приверженцем дипломатической игры с нулевой суммой. Именно в таком ключе была выдержана ленинская реакция на проект директив, с которыми коминтерновская делегация должна была выехать в Берлин на конференцию трех Интернационалов. Никто из зарубежных сторонников большевиков не должен был сомневаться в направлении главного удара: «Если на заседании расширенного Исполкома есть еще люди, которые не поняли, что тактика единого фронта поможет нам свергнуть вождей II и II 1/2 Интернационалов, то для этих людей надо прочесть добавочное количество популярных лекций и бесед».

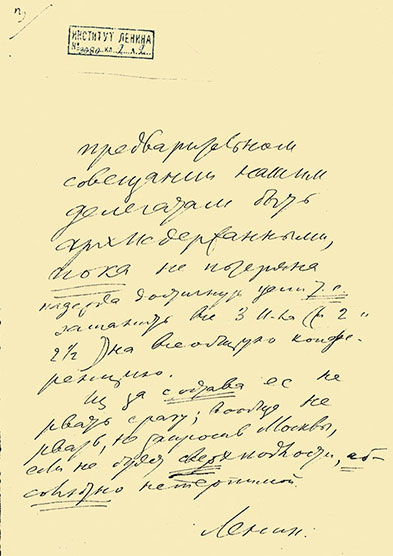

Возможные уступки меньшевикам для создания благоприятной атмосферы на конференции были категорически отвергнуты Лениным, очевидно, что это означало бы признание интернационализма более высоким приоритетом по отношению к суверенитету Советской России. Он предложил вообще не говорить о прошлом, что неизбежно привело бы к обмену взаимными обвинениями: «…мы же предлагаем ставить лишь наименее спорные [вопросы], считая целью [встречи] попытку частичных, но совместных действий рабочих масс». Его наставления вполне могли бы войти в учебники классической дипломатии: «…нашим делегатам быть архисдержанными, пока не потеряна надежда достигнуть цели, т. е. заманить все 3 Интернационала (и II, и II 1/2) на всеобщую конференцию»[188].

Она должна была состояться в момент проведения Генуэзской конференции великих держав, посвященной послевоенному восстановлению мировой экономики. Советская Россия впервые получила приглашение участвовать в столь масштабном форуме, что рассматривалось в Москве как прорыв внешнеполитической блокады. Чтобы подкрепить ее дебют на международной арене, и был задуман «единый рабочий фронт», который должен быть нейтрализовать претензии стран Антанты к большевикам, вступившим в права наследников Российской империи. С новой тактикой, объединяющей европейских рабочих, увязывался и вопрос о предотвращении новой империалистической войны, поднимавшийся в докладе на пленуме, который сделала Клара Цеткин.

Ленинская идея «заманить» лидеров социал-демократического движения Европы на дипломатическую встречу с повесткой дня, выигрышной для Коминтерна, не осталась для них секретом. Трудно было надеяться на то, что после 1914 года крайне левые, которые во Втором Интернационале продолжали восприниматься как раскольники, сменят гнев на милость. Ответным ходом лондонцев стало выдвижение повестки дня, крайне болезненной не столько для Коминтерна, сколько для руководителей Советской России. Речь шла о «насильственной советизации независимой Грузии» Красной армией и о политических репрессиях против меньшевиков и эсеров, которые были усилены после перехода страны к новой экономической политике[189].

Письмо В.И. Ленина членам Политбюро ЦК РКП(б) о директивах делегации Коминтерна на встрече трех Интернационалов

14–15 марта 1922

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22835. Л. 1–2 об.]

Линия лондонцев в целом была поддержана венцами, хотя и с гораздо более осторожными формулировками. Мы еще не можем принять окончательное решение по поводу предстоящего судебного процесса против партии «правых эсеров», поскольку мы не защищаем ту политику, которую они проводили после прихода к власти большевиков, говорилось в их письме, направленном в Москву. «Но мы считаем, что ради достижения высшей цели – единства действий мирового пролетариата – следует избегать любых шагов, которые могли бы создать впечатление, что одна пролетарская партия использует против другой машину правосудия»[190]. Общая позиция европейских социалистов в вопросе о репрессиях имела под собой все основания, но обещала превратить европейский рабочий конгресс в заурядные дебаты, подражающие парламентским прениям.

Предварительная встреча представителей трех международных рабочих организаций (от каждого из Интернационалов участвовало по 9 человек) состоялась в Берлине 2–5 апреля 1922 года. Перипетии дискуссий достаточно хорошо известны из опубликованного протокола и научной литературы[191], поэтому можно сразу озвучить ее итог: встреча несколько раз находилась на грани краха, делегации расходились для внутренних переговоров, но благодаря усилиям представителей Венского Интернационала все же согласились подписать итоговый документ. Он не был клятвой о верности, принятой единомышленниками, скорее являясь образчиком дипломатического искусства, которому удалось зафиксировать временное перемирие в международном рабочем движении.

Как и предполагалось, «русский вопрос» стал главным камнем преткновения в ходе берлинской встречи, который общими усилиями удалось убрать с дороги. В ответ на обещание делегации Коминтерна, что против лидеров партии правых эсеров не будет допущено применение смертной казни, Второй Интернационал снял свои ультимативные требования, касавшиеся независимой Грузии. Кроме того, было предложено образовать специальную комиссию для рассмотрения грузинского вопроса, а также допустить на судебный процесс в Москве защитников, отобранных европейскими социалистами.

Заключительный документ встречи подчеркивал принципиальную ориентацию всех трех Интернационалов на сотрудничество в защите каждодневных интересов рабочего класса, против империалистической экспансии своих государств. Первым пунктом предусматривалась объединенная демонстрация трудящихся 20 апреля, которая должна была поддержать позицию советской делегации на Генуэзской конференции, вторым – созыв Всемирного рабочего конгресса, местом проведения которого планировалась та же Генуя. Чрезвычайно важное значение имело и создание международного координационного центра – Организационного комитета, известного как «комиссия девяти» (в нее вошли по три представителя каждого из Интернационалов). Пока это было лишь политическим шансом, но шансом, получившим в апреле 1922 года первые импульсы в пользу своего осуществления.

Этот шанс перечеркнула жесткая реакция Ленина на итоги берлинской встречи, выраженная в статье с программным названием «Мы заплатили слишком дорого», которая появилась в «Правде» 11 апреля 1922 года. Вождь не случайно выбрал публичный формат для экзекуции возглавлявших советскую делегацию Радека и Бухарина, которые, по его убеждению, проявили в Берлине непростительную мягкость и уступчивость. Суть его упреков сводилась к тому, что делегация Коминтерна позволила себе давать обещания по вопросам, находящимся в компетенции советского правительства. Времена отождествления интересов пролетарской России и мировой революции уходили в прошлое, и в условиях, когда советская страна делала первые шаги на арене европейской политики, необходимо было по-новому осмыслить всю систему координат революционного движения. В статье Ленина вопросы государственной безопасности и престижа рассматривались уже как приоритетные по отношению к коминтерновской тактике.

«Коммунисты не должны вариться в собственном соку, а научиться действовать так, чтобы проникать в запертое помещение, где воздействуют на рабочих представители буржуазии». Сведение всего социалистического движения к роли «подголосков мирового капитала» явно искажало реальную ситуацию в передовых странах Европы: линия классового размежевания произвольно переносилась в ряды самого рабочего класса, что играло на руку его социальному противнику. Тон статьи показывал, что Ленин размышлял и о дезавуировании соглашения, подписанного на встрече в Берлине. Осудив уступки, сделанные делегацией Коминтерна в ходе Берлинской встречи, он все же признал ее итоги, предложив Радеку остаться в Берлине для дальнейших контактов в «комиссии девяти»[192].

Статья заканчивалась признанием, которое показывало, что вождь тщательно взвесил все «за и против» и, скрепя сердце, дал добро на продолжение коммунистических попыток привлечения на свою сторону рабочих масс западных стран: «Ради того, чтобы этим массам помочь бороться против капитала, помочь понять „хитрую механику“ двух фронтов во всей международной экономике и во всей международной политике, ради этого мы тактику единого фронта приняли и проведем ее до конца»[193].

«Никогда не говори никогда» – клянясь в вечной верности единому рабочему фронту, Ленин не забывал о том, что новая тактика была увязана с организацией международного давления на Генуэзскую конференцию. Нежелание лидеров социал-демократии идти на конфликт с правительствами своих стран и ее близившееся окончание создали принципиально новую ситуацию в сфере политического взаимодействия трех Интернационалов, которую обсудил пленум ЦК РКП(б) в мае 1922 года. Пленум принял решение поставить вопрос о созыве всемирного рабочего конгресса ультимативно, а в случае продолжения саботажа немедленно отозвать представителей Коминтерна из «комиссии девяти».

Разрыв пусть очень тонкой, но все-таки реальной нити, связывавшей международные рабочие организации, оказался на руку как правому крылу социал-демократического движения, так и левацким элементам Коминтерна. Обращает на себя внимание то, что решение пленума императивно предписывало конкретную линию поведения делегации ИККИ в комиссии трех Интернационалов. Между тем пределы компетенции российской компартии как одной из секций Коминтерна ограничивались правом снять требование защиты Советской России из условий будущего соглашения. Решение об этом было обнародовано в особом письме ЦК РКП(б)[194].

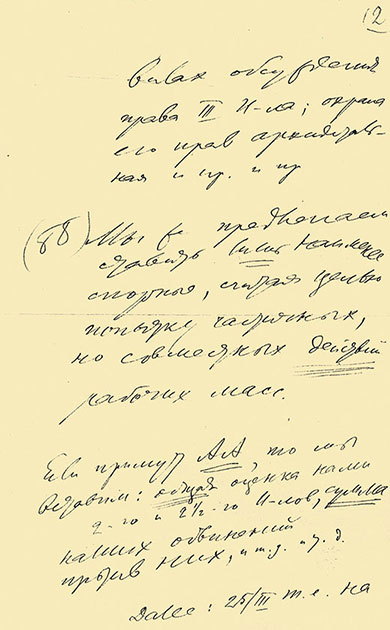

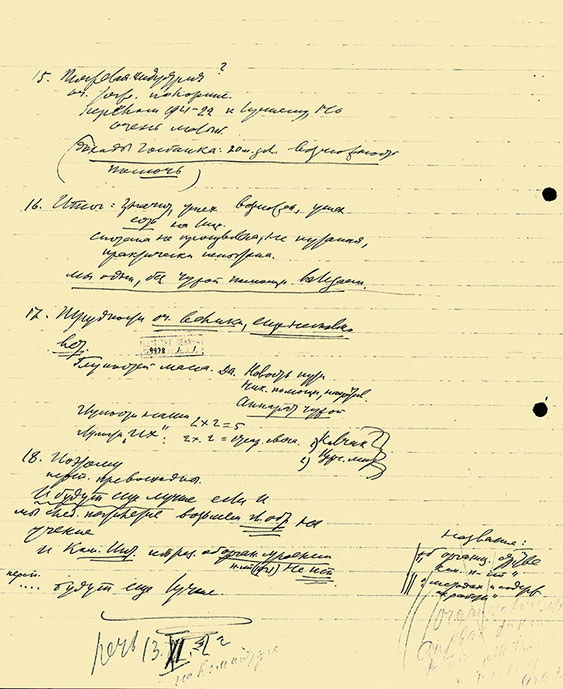

План доклада В.И. Ленина на Четвертом конгрессе Коминтерна

Не позднее 12 ноября 1922

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 23466. Л. 1–1 об.]

Данная уступка не затрагивала сути разногласий в международном рабочем движении, тем более после окончания конференции в Генуе. Кампания социалистических партий Европы против репрессий в отношении их российских единомышленников показала большевикам, что международная рабочая солидарность не является улицей с односторонним движением, она чревата опасностями для складывавшейся в стране однопартийной диктатуры. В этих условиях чаша весов склонилась к «узкой», зато безоговорочной солидарности с Советской Россией коммунистических партий Европы. Тем самым был заложен один из первых кирпичиков в основание теории «социализма в одной стране» как осажденной крепости, вне стен которой – одни враги.

1.11. Политическое завещание вождя

На протяжении 1921 года Зиновьев и Радек пытались найти приемлемый компромисс между своими взглядами на перспективы коммунистического движения в целом и кадровый состав КПГ в частности, не вынося свои разногласия на заседания Исполкома Коминтерна. Однако переход конфликта в открытую фазу, как показывало их толкование политики единого рабочего фронта, являлся только вопросом времени. Ленинское вмешательство осенью 1921 года, когда вождь поддержал идею обращения к социал-демократическим «верхам», и в мае следующего года, когда уступки делегации ИККИ в Берлине были сочтены чрезмерными, свидетельствовало об отсутствии у руководства большевиков ясного представления о том, какими путями должна развиваться созданная ими всемирная партия.

Позиция Ленина на последнем году его активной политической жизни определялась тактическими мотивами. Он выстраивал баланс противоположных мнений в Исполкоме Коминтерна, сохранив для себя роль «отсутствующего режиссера»[195]. Для него проект мировой пролетарской революции на втором году нэпа потерял свою актуальность, и он дал добро инициаторам первой попытки определить его по внешнеполитическому ведомству Советской России, увязав с участием последней в Генуэзской конференции.