Полная версия

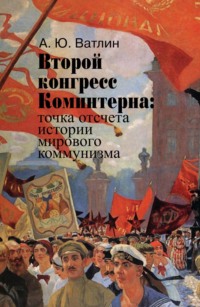

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

То, что немецкая коммунистка считала иллюзией и заблуждением, на самом деле являлось неоспоримым фактом – раскол между левыми радикалами и «левитами» углублялся с каждым днем. В таких условиях смена руководства компартии являлась только вопросом времени. В начале 1921 года Леви, Цеткин и их соратники выступили с критикой непродуманных шагов эмиссаров ИККИ на съезде Итальянской социалистической партии, а затем и против попытки «левых» организовать при поддержке прибывшего из Москвы венгра Бела Куна вооруженное восстание в Центральной Германии. Оно вошло в историю как «мартовская акция» и обернулось жестоким поражением компартии, которое в очередной раз привело к большим жертвам среди радикально настроенных немецких рабочих.

Клара Цеткин не скрывала своих эмоций в письме Ленину, одном из самых ярких свидетельств плюрализма мнений на заре коммунистического движения: в Италии, расколов партию и оставив лучших рабочих в рядах социалистов, мы совершили еще большую ошибку, чем была наша собственная в Германии в 1918 году. Вину за этот раскол несет Исполком Коминтерна, и все разговоры о том, что лучше бы иметь в Италии маленькую, но «чистую» партию – это отговорки лисы, которая не может дотянуться до винограда[145].

Руководство ИККИ, продолжала Цеткин, «считает объективными только те доклады, которые соответствуют его собственным пожеланиям, но далеко не всегда – реальной ситуации», а его неспособность «править железной рукой в бархатной перчатке» привела к тому, что ряды коммунистического движения покинули лучшие лидеры, зато остались «революционные ослы»[146]. Несмотря на столь жесткие оценки, которые могли стоить ей партийного билета, Клара Цеткин до своей смерти оставалась в орбите Коминтерна, хотя и не смогла вернуть в него Пауля Леви.

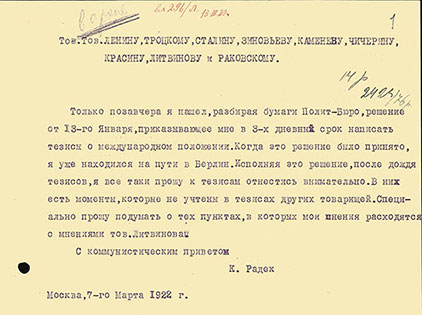

Сопроводительное письмо К.Б. Радека к тезисам о международном положении

7 марта 1922

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1162. Л. 1]

Было бы упрощением утверждать, что устранение «левитов» после того, как их идейный лидер начал публицистическую войну с путчистскими настроениями в КПГ, способствовало внутрипартийной консолидации. Крупнейшая зарубежная компартия оказалась в глубоком кризисе, и закрывать глаза на это было невозможно. Сведение причин кризиса к предательству Леви являлось достаточным для передовиц «Правды» или «Роте Фане», но не устраивало тех, кто всерьез задумывался о перспективах международного коммунистического движения. Следует согласиться с американским историком Вернером Ангрессом, написавшим классическую работу по ранней истории КПГ: в ходе подготовки Третьего конгресса Коминтерна «русские перетолковали мартовские события» 1921 года в Германии[147].

1.8. Поворот Третьего конгресса

Ленин посчитал тактически правильным использовать дискуссию об уроках «мартовской акции» КПГ для смены курса всего Коминтерна. Он отдавал себе отчет в том, что это вызовет серьезные разногласия среди его ближайших соратников. Лидера РКП(б) сразу же поддержали Троцкий и Каменев, ему оппонировали Зиновьев и Бухарин. Радек без особых колебаний покинул лагерь «левых» коминтерновцев и объявил о своей лояльности ленинской позиции.

Свой политический вес на правую чашу весов в Коминтерне бросила и Клара Цеткин, прибывшая в Москву для участия в его Третьем конгрессе 8 июня 1921 года. Она везла с собой документы о преступлениях, совершенных партийными активистами в дни «мартовской акции», однако на границе они были конфискованы полицией. Это ничуть не охладило пыл старой социалистки. В ходе ее встреч с Лениным последний позволил себе упрек лишь в том, что сторонники Леви прибегли к коллективной отставке, не дождавшись арбитража Москвы. Согласно воспоминаниям Цеткин, лидер РКП(б) был солидарен с ее позицией и пообещал на предстоявшем конгрессе «свернуть шею» сторонникам «теории наступления». Что касается Леви, то ему как «дисциплинированному коммунисту придется подчиниться решению конгресса и на некоторое время исчезнуть из политической жизни»[148].

Ленин выполнил свое обещание, отвергнув первоначальный проект тезисов о тактике коммунистических партий, который был подготовлен от имени КПГ Августом Тальгеймером и Бела Куном. Не нашел его поддержки и второй вариант, составленный Радеком. Тот предпочел стиль «и вашим, и нашим», избегая острой критики левых и заменив в своем варианте тезисов термин «наступление» понятием «активная оборона»[149].

Заодно досталось и Зиновьеву, который неуклюже оправдывался перед вождем: «Я защищал мартовскую акцию как шаг вперед в истории партии, который заключается в том, что выкристаллизовалась руководящая группа, которая хочет бороться, и что партия показала в общем и целом, что она готова за ней следовать»[150].

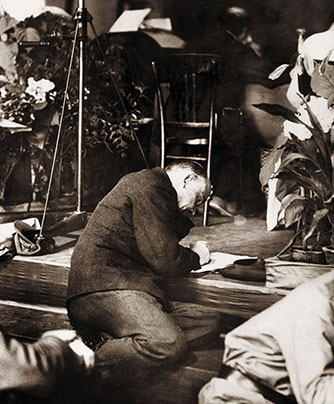

В.И. Ленин на ступеньках трибуны готовится к выступлению на Третьем конгрессе Коминтерна

28 июня – 5 июля 1921

[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 273. Л. 1]

Ленин двигался буквально напролом, подтвердив свою позицию по отношению к Открытому письму КПГ, которое появилось в январе 1921 года и ориентировало партию на сотрудничество с рабочими партиями и профсоюзами: «…суть дела в том, что Леви политически в очень многом прав». Это являлось признанием очередного рецидива «детской болезни левизны» в коммунистическом движении, которая на сей раз была аттестована как «глупячество левых» («…тезисы Тальгеймера и Бела Куна в корне политически неверны. Фраза и игра в левизну»[151], – писал Ленин). В ходе встреч с немецкими коммунистами накануне конгресса он был настолько резок, что позже попросил у них извинения: «…я решительно беру назад употребленные мною грубые и невежливые выражения», тем самым сделав шаг, совсем не типичный для лидера Советской России[152].

Речь Ленина на заседании Исполкома Коминтерна 17 июня 1921 года, не вошедшая даже в Полное собрание его сочинений, проливает свет на то, какими были эти выражения и с какой страстью он отстаивал свою точку зрения. «Победа революции во Франции обеспечена, если левые не наделают глупостей. И когда говорят, подобно Бела Куну, что хладнокровие и дисциплина не оправдали себя – это глупость в духе левых. Я пришел сюда, чтобы сказать левым товарищам: если вы последуете такому совету, вы убьете революционное движение, как это сделал Марат». И далее: «Победе коммунизма во Франции, Англии и Германии можно помешать только левыми глупостями», символом которых стала авантюристическая политика Куна и его идейных соратников[153].

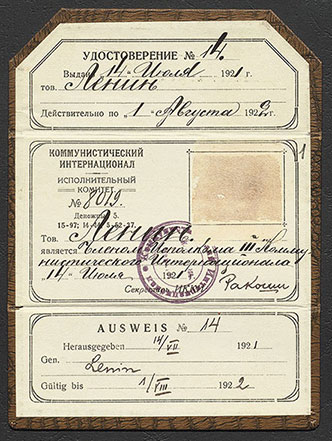

Удостоверение В.И. Ленина как члена Исполкома Коминтерна

14 июля 1921

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 32. Л. 1]

Для разрешения кризиса вновь был задействован уже опробованный год назад инструмент согласования интересов разного уровня – члены делегации КПГ были приглашены на заседание Политбюро ЦК РКП(б). В итоге был достигнут сложный компромисс: стороны признали мартовские события спонтанным ответом немецкого рабочего класса на провокацию властей, в ходе которой коммунистами был допущен ряд серьезных ошибок. Члены немецкой делегации заявили, что оставляют за собой право и в дальнейшем защищать свою теорию наступления[154]. Однако компромисс имел свою цену и для них. Левым пришлось согласиться с тем, что проект резолюции о тактике будет серьезно переработан: в решении Политбюро применительно к «мартовской акции» предлагалось «за основу исправления резолюции взять ту мысль, что надо во много раз подробнее указать конкретно ошибки и во много раз настойчивее предостеречь от повторения этих ошибок»[155].

В последний раз в истории Коминтерна принципиальный вопрос о будущем коммунистического движения решался не в кулуарах, а в открытой дискуссии на конгрессе, который, согласно уставу этой организации, являлся ее высшим органом. Выступая 1 июля 1921 года на пленарном заседании в защиту тезисов о тактике, внесенных от имени делегации РКП(б), Ленин не стеснялся в выражениях. Начав со скромного признания, что «должен ограничиться самообороной» (это вызвало закономерный смех в зале), он нанес сокрушительный удар по сторонникам «теории наступления», которые накануне конгресса кодифицировали ее в одноименном сборнике статей. «Нам, русским, эти левые фразы уже до тошноты надоели»[156]. Их авторы вообще хотят отменить слово «большинство», борьбу за завоевание авторитета в рабочих массах, подчеркнул Ленин.

По его мнению, «Открытое письмо КПГ» было образцовым политическим шагом, а ныне его пытаются заклеймить, сделать орудием внутрипартийной борьбы. «Перед нами стоят сейчас иные, более важные, чем травля центристов, вопросы. Этого вопроса с нас хватит. Он уже немного надоел»[157]. Речь вождя изобиловала отсылками к историческому пути РКП(б), которая всегда и во всех вопросах находила оптимальное решение. Это выглядело как напоминание о том, кто же на самом деле является хозяином в коминтерновском доме. В воспоминаниях делегатов, слушавших Ленина, его выступление нередко сравнивалось с холодным душем, остудившим горячие головы левых радикалов. После него трудно было рассчитывать на содержательную дискуссию, разговора на равных не получилось.

Делегаты Третьего конгресса и руководители советских ведомств, отвечавшие за их безопасность, на Соборной площади Кремля

20 июня 1921

[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 84. Л. 1]

Чтобы сгладить шок от полемического разноса, учиненного на пленарном заседании, Ленин 11 июля 1921 года выступил перед пятью делегациями конгресса, которые отстаивали левые поправки к тезисам о тактике. Вновь поставив во главу угла опыт большевиков, лидер РКП(б) избрал иной, примирительный тон. Жизнь учит нас тому, что для успеха в политической борьбе мы должны быть умнее, а значит, «оппортунистичнее». Сколь бы острой не была критика в ваш адрес, мы не потеряли способности отделять своих от чужих, заблуждающихся друзей от скрытых врагов, подчеркивал Ленин. «Левая ошибка есть просто ошибка, она невелика и легко устранима. Если же ошибка касается решимости выступить, то это отнюдь не маленькая ошибка, но предательство. Эти ошибки не сравнимы. Теория, что мы совершим революцию, но только после того, как выступят другие, – в корне ошибочна»[158].

«Шаг вперед, два шага назад» были сделаны Лениным во время Конгресса и по отношению к фракции Пауля Леви в германской компартии. Соглашение о сотрудничестве, вошедшее в историю как «мирный договор», было достигнуто на совещании делегации КПГ и лидеров большевистской партии 9 июля 1921 года, которое проходило под его председательством[159]. Ленин в своих выступлениях защищал «левитов» в КПГ: нужно смотреть в будущее, а не вспоминать прошлое, требования покаяться только усложнят путь к внутрипартийному примирению.

Согласно одобренной участниками совещания резолюции «правые» лидеры, подавшие в отставку весной 1921 года, получали право вернуться в Правление КПГ, дав обещание прекратить всякую фракционную деятельность. Превратившись из актера внутрипартийных драм дореволюционной эпохи в верховного арбитра коммунистического движения, Ленин с успехом продолжал пускать в дело свою излюбленную тактику «разделяй и властвуй». Точно так же, как в Исполкоме Коминтерна он свел вместе «непримиримых друзей» Радека и Зиновьева, так и баланс сил, выстроенный им в рамках «мирного договора», обещал германской компартии только временную стабильность.

Ее символом стал театральный жест, один из тех, который не был чужд Ленину. В знак достигнутого компромисса он попросил, чтобы один из лидеров «левых», Фриц Геккерт, вручил Кларе Цеткин, продолжавшей защищать Леви, огромный букет роз (в дни конгресса ей исполнилось 64 года). Геккерт вначале отказывался, но затем уступил настойчивости вождя[160]. Делегаты конгресса встретили этот жест овациями, хотя он и не поставил точку в немецком внутрипартийном конфликте.

Правый поворот, совершенный на Третьем конгрессе Лениным при поддержке Троцкого, Цеткин, чеха Богумира Шмераля и ряда лидеров других компартий, сопоставим с переходом к нэпу, совершенным большевиками весной того же года. Компромиссный характер и непоследовательность принятых решений отражали реальное состояние Коминтерна на третьем году его существования – из аморфного объединения коммунистических партий и групп он так и не превратился в единую и сплоченную большевистской дисциплиной «всемирную партию пролетариата». Реабилитировав тактику, предложенную «Открытым письмом КПГ», ленинское большинство не решилось превратить ее в обязательную политику для каждой из зарубежных компартий.

Прошел ровно месяц после завершения конгресса, и в самой большевистской верхушке разгорелся конфликт, связанный с борьбой могущественных ведомств за доминирование. Первый шаг сделали Зиновьев и Радек, обвинив Наркоминдел в игнорировании их запросов на финансирование компартий и попытке представить деятельность Туркестанского бюро ИККИ «авантюризмом». Следует отдать должное Чичерину, его контраргументы выглядели для членов Политбюро более солидными и взвешенными. Что касается активности в Средней Азии, писал он, то опора местного бюро на «бандитов в Персии, прикидывающихся революционерами… может привести к немедленному союзу Афганистана и Англии против нас».

В целом же «линия НКИД заключается в том, чтобы через миллионы трудностей благополучно прошла советская республика, цитадель мировой революции. Только с антибрестской точки зрения безразличия к существованию Советской республики можно эту линию отвергать… Все повсеместно смешивают РСФСР и Коминтерн, и несвоевременный шаг его может создать нам катастрофу»[161]. Чичерин считал достаточным проведение регулярных неформальных совещаний для того, чтобы «международная политика РСФСР и Коминтерна не были в состоянии антагонизма между собой», получив полную поддержку Ленина, в очередной раз выступившего в роли верховного арбитра[162].

После завершения активной фазы Гражданской войны, роста размеров и функций государственного аппарата лидеру РКП(б) все труднее было подчинять своей воле комиссаров с чрезвычайными полномочиями, которые продолжали вершить суд и расправу как внутри Советской России, так и на окраинах бывшей Российской империи. Получив письмо Иоффе о том, что волюнтаристская деятельность М.Н. Томского и Г.И. Сафарова в Туркестане настраивает против советской власти местное население, вождь тут же провел решение Политбюро, которое затребовало материал о «перегибах». Он попросил Иоффе (также являвшегося одним из таких комиссаров) прислать ему более подробный доклад о произошедших событиях, в котором «просил бы особое внимание уделить вопросу защиты интересов туземцев против „русских“ (великорусских или колонизаторских) преувеличений»[163].

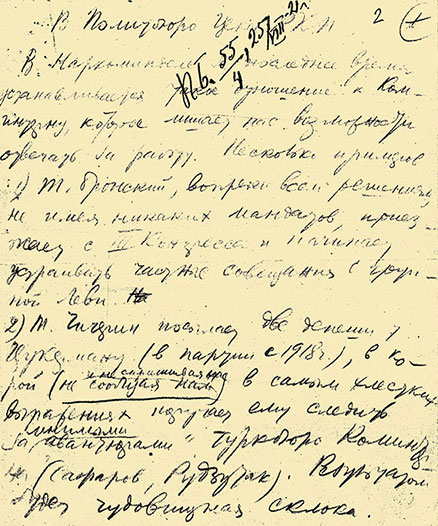

Записка Г. Зиновьева и К. Радека в Политбюро ЦК РКП(б) о конфликте между Наркоматом иностранных дел и Коминтерном

13 августа 1921

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 824. Л. 2–4]

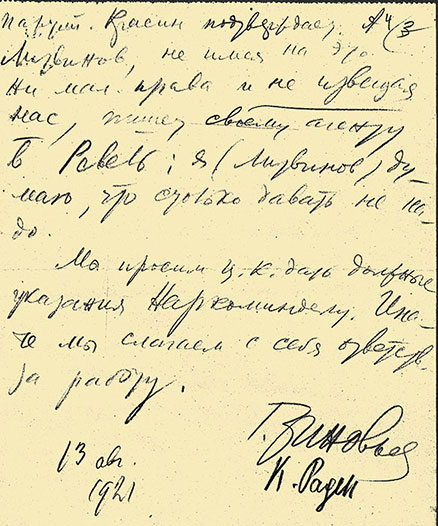

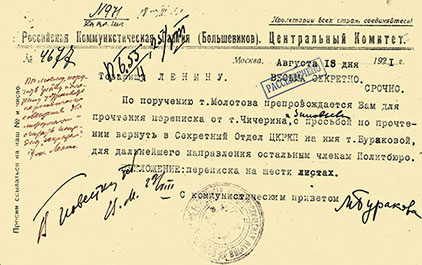

Предложение В.И. Ленина о путях разрешения конфликта между Наркоматом иностранных дел и Коминтерном

17 августа 1921

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 824. Л. 1]

Постепенное овладение аппаратом управления на окраинах Российской империи (во многих из них создавались собственные компартии, и поэтому Коминтерн также мог претендовать на управление тем, что ныне называется «ближним зарубежьем») делало невозможным оперативный контроль за происходившими там событиями. Упрощенное представление о том, что «железные законы истории» возьмут свое, опровергалось информацией с мест, которая содержала факты, что новые руководители либо берут на вооружение старые механизмы власти, либо занимаются «социальным конструктивизмом».

В последние годы жизни Ленину хватало сил только на выборочное одергивание «великороссов», хотя он и не изменял «всемирному масштабу» в своем собственном понимании интернационализма: «Для всей нашей Weltpolitik[164] дьявольски важно завоевать доверие туземцев; трижды и четырежды завоевать; доказать, что мы не империалисты, что мы уклона в эту сторону не потерпим. Это мировой вопрос, без преувеличения мировой. Тут надо быть архистрогим. Это скажется на Индии, на Востоке, тут шутить нельзя, тут надо быть 1000 раз осторожным». В этих строках можно почувствовать сплав трезвой прагматики («завоевать доверие») и принципиального интернационализма, который не останавливался перед тем, чтобы наступить на горло «национальной гордости великороссов»[165]. Это было палкой о двух концах: с одной стороны, такой сплав порождал симпатии угнетенных народов Востока, с другой – вызывал глухое недовольство партийной верхушки, которая на пятом году после захвата власти большевиками отдавала себе отчет в том, что занимается не строительством царства божьего на Земле, а возрождением великой империи, облеченной на сей раз в красные одежды.

1.9. Ленин и политика единого рабочего фронта

После неудачи «мартовской акции» германских коммунистов, которая завершилась не только большой кровью, но и внутренним расколом в КПГ, компартии в большинстве стран Европы были вынуждены перейти от наступления к обороне. Стало очевидно, что империалистическая война не переросла в мировую гражданскую, население даже побежденных стран в своей массе стремилось вернуться к старому доброму прошлому, не решаясь участвовать в рискованном строительстве «светлого будущего», к которому его призывали левые радикалы. Страх перед «красной угрозой» в большинстве европейских стран отошел на второй план, в сфере международных отношений, как отмечал Ленин на Третьем конгрессе Коминтерна, установилось неустойчивое, но все же равновесие между силами капитализма и социализма[166].

В самой России усилились позиции умеренных коммунистов, практиков государственного строительства, указывавших на то, что проведение его по марксистским прописям неизбежно заканчивается кризисами и катастрофами. В исторической литературе подробно и обстоятельно анализируется деятельность РКП(б) в рамках «военного коммунизма»[167], однако в тени остается ее попытка на рубеже 1920–1921 годов создания коммунизма гражданского, т. е. безрыночной экономической системы при жесткой авторитарной власти, которая напоминала утопии казарменного социализма, предлагавшиеся еще Платоном и Кампанеллой. Поворот к нэпу был неизбежным «шагом назад», горьким признанием несбыточности надежд на одномоментный рывок к коммунизму.

Советская Россия не только вступила в период (достаточно кратковременный) разумных реформ, но и встала на путь урегулирования своих отношений с внешним миром. Большевики уже не казались экзотичной группой почти религиозных фанатиков, отрицавших все ценности и нормы европейской цивилизации. Их поворот вправо в социально-экономической сфере породил надежды на «примирение» не только в правящих кругах европейских держав, но и среди лидеров международного социалистического движения.

Самокритичные нотки зазвучали и в среде российской эмиграции, Н.В. Устрялов так писал об этом в сборнике «Смена вех», увидевшем свет в 1921 году: «Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула Советскую власть с ее идеологией интернационала на роль национального фактора современной русской жизни, в то время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, на практике потускнел и поблек, вследствие своих хронических альянсов и компромиссов с так называемыми „союзниками“»[168].

Ленин и его соратники отдавали себе отчет в том, насколько серьезные последствия повлечет за собой их отход от идеологической стерильности. Вспоминая французскую революцию, в партийном руководстве заговорили о превентивном «термидоре», о вынужденном характере временного отступления. Большевики уже однажды перехитрили страну, на словах согласившись с логикой безбрежного народного бунта, а на деле втиснув общество в жесткие рамки партийной диктатуры.

Вновь, как и весной 1918 года, лидеры РКП(б) признали необходимость «передышки». Вопрос о том, примут ли их зарубежные единомышленники столь резкий поворот от крайнего модернизма к традиционной архаике, ни в коем случае нельзя было считать предрешенным. Ленин еще за год до коминтерновского поворота сделал упреждающий выстрел в воздух, осудив «детскую болезнь левизны» в компартиях, хотя и предложил лишь терапевтические средства ее лечения.

На Третьем конгрессе Коминтерна Ленину и Троцкому пришлось убеждать своих зарубежных единомышленников в том, что поворот к нэпу и «примирению с капиталистическим окружением» служит временной мерой и не является предательством идеалов революционного марксизма. Получилось так, что на самом конгрессе оба партийных лидера стояли «на крайне правом фланге»[169]. Это создавало опасность раскола делегации РКП(б), ибо позиции левых разделяли Бухарин и, более сдержанно, Зиновьев. По воспоминаниям Троцкого, «Ленин взял на себя инициативу создания головки новой фракции для борьбы против сильной тогда ультралевизны, и на наших узких совещаниях Ленин ребром ставил вопрос о том, какими путями повести дальнейшую борьбу, если III конгресс займет бухаринскую позицию»[170].

Действительно, конгресс стал ареной острых идейно-политических столкновений между левыми и умеренными. «Война не завершилась непосредственно пролетарской революцией», – говорилось в его резолюции о мировом положении. Холодный душ, которым оказались эти слова для иностранных делегатов, встретил их сопротивление – в ходе дискуссий лидеров РКП(б) неоднократно обвиняли в усталости, излишней осторожности и пессимизме. Последним пришлось поставить на карту все свое влияние, чтобы удержать Коминтерн от дальнейшего сползания влево.

Президиум Третьего конгресса Коминтерна

Слева направо: швейцарец Ж. Эмбер-Дро, Л.Д. Троцкий, болгарин Васил Коларов, немец Вильгельм Кенен и Г.Е. Зиновьев

Июнь 1921

[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 278. Л. 1]

Третий конгресс дал коммунистам новую стратегическую установку – завоевать массовое влияние: «С первого дня своего образования Коммунистический Интернационал поставил своей задачей ясно и недвусмысленно не создание небольших коммунистических сект, которые будут стремиться установить свое влияние на рабочие массы только посредством агитации и пропаганды, но непосредственное участие в борьбе рабочих масс, коммунистическое руководство этой борьбой и создание в процессе борьбы крупных революционных коммунистических массовых партий»[171]. Резолюции конгресса содержали все прежние обвинения в адрес европейских социалистов, однако к 1921 году было уже очевидно, что беспредметная полемика с ними – не лучший способ завоевания масс коммунистами.

Стало очевидным и то, что последние – отнюдь не рыцари без страха и упрека, готовые рисковать своей жизнью ради идеалов светлого будущего. В ходе конгресса на российских лидеров Коминтерна обрушился шквал просьб о финансовой помощи и не меньший поток жалоб, что выделенные средства попросту исчезли. Пришлось налаживать хотя бы минимальный порядок и в этой весьма деликатной сфере, для чего в Коминтерн был откомандирован старый большевик И.А. Пятницкий, который стал одним из секретарей этой организации, отвечавшим за финансовые и нелегальные аспекты ее деятельности, в том числе и контакты с советскими спецслужбами.

Именно Пятницкий, обладавший огромным опытом подпольной работы (он ведал каналами, по которым в Россию отправлялась газета российских социалистов «Искра», печатавшаяся в Германии) и прекрасно владевший немецким языком, возглавил Отдел международных связей (ОМС) – службу, осуществлявшую контакты руководства Коминтерна с единомышленниками во всех уголках земного шара. По мнению историков советской разведки, ОМС «по своим функциям и своей структуре являлся разведслужбой, располагая штатом оперативных работников, агентурой, курьерами, шифровальной службой и службой по изготовлению поддельных документов. Поскольку главной целью ОМС было создание политических и военных структур за кордоном для продвижения идеи мировой „перманентной“ революции, большинство его сотрудников составляли интернационалисты, евреи по национальности, имевшие широкие деловые и родственные связи по всему миру»[172]. Через их руки проходили и секретные документы, и оружие для повстанцев, и огромные суммы денег.

О том, в каких масштабах Советская Россия спонсировала зарубежных коммунистов, свидетельствует доклад одной из сотрудниц «товарища Томаса» – под этим псевдонимом скрывался Яков Рейх, работавший в Берлине и подотчетный лично Зиновьеву[173]. «Деньги хранились, как правило, на квартире товарища Томаса. Они лежали в чемоданах, сумках, шкафах, иногда в толстых папках на книжных полках или за книгами. Передача денег производилась на наших квартирках поздно вечером, в нескольких картонных коробках весом по 10–15 кг каждая. Мне нередко приходилось убирать с дороги пакеты денег, мешавшие проходу»[174].