Полная версия

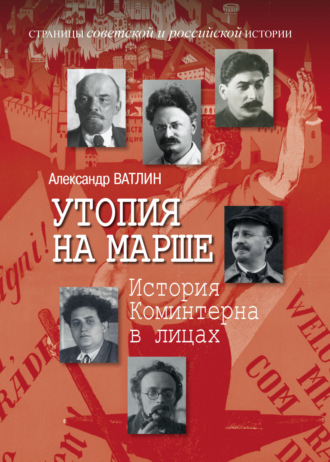

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

«Хотя мы и презирали лично Радека и считали его вульгарным политиком, мы знали, что на карту поставлена судьба русской революции, а в этот момент эта революция была единственной искрой света на черном горизонте»[220]. Такую точку зрения разделяло большинство участников конференции, проголосовавшее за лозунг всеобщей политической стачки, которая должна была начаться одновременно во всех воюющих странах.

2.2. «Ваш до виселицы» – Карл Радек в Москве

Прибыв в Петроград сразу же после захвата власти большевиками, Радек получил от Ленина первое государственное поручение. В декабре 1917 года он вместе с Троцким отправился на второй тур переговоров о мирном договоре с Германией, которые шли в Бресте. Его включили в состав советской делегации не как дипломата, а как пропагандиста. По прибытии на вокзал Радек из открытого окна вагона начал разбрасывать пачки прокламаций, адресованных немецким солдатам. Позже в ходе переговоров он заявил генералу Максу Гофману, одному из командующих германской армией на Востоке: «Вы еще получите свой Брест!»[221]

Хотя власть большевиков в начале 1918 года висела на волоске, их германские контрагенты также были озадачены событиями в Берлине и Вене, где разразились массовые забастовки рабочих оборонных предприятий. В оккупированном немцами Бресте можно было достать немецкие газеты, и Радек буквально прирос к телеграфному аппарату, передавая в Петроград последние новости, препарированные в ура-революционном духе. Так, 4 февраля он сообщал Ленину о том, что «в Берлине продолжаются столкновения с полицией, которая старается противодействовать попыткам бастующих прервать трамвайное сообщение. Демонстрации продолжаются. В Берлине арестовано 130 человек. На помощь полиции призваны войска… В Кельне, Данциге, Мюнхене власти согласились на непосредственные переговоры с представителями бастующих». Военные власти объявили, что все рабочие, которые не вернутся на оборонные заводы, будут отправлены на фронт[222]. Все эти новости немедленно появлялись в советской прессе, порождая среди большевиков необоснованные надежды на то, что германская революция вот-вот разразится, надо только «день простоять, да ночь продержаться».

На этой основе в ЦК РКП(б) сформировалась фракция «левых коммунистов», которые выступали за то, чтобы прервать переговоры и готовиться к революционной войне с Германией. Промежуточную позицию занял Троцкий, считавший, что мира заключать не следует, чтобы не потерять свой авторитет среди зарубежных социалистов, но и от возобновления военных действий нужно всячески уклоняться. На первых порах именно эта точка зрения («ни войны, ни мира») собирала большинство при голосованиях.

Однако германская сторона вначале предъявила ультиматум, а потом и перешла в наступление. Сторонник Троцкого Адольф Иоффе (будущий советский полпред в Берлине) так скорректировал позицию оппонентов заключению мира, во многом рассчитанную на революционный «авось»: «Прощупывать немецких империалистов действительно уже поздно. Но прощупывать германскую революцию еще не поздно. Мы никогда не ждали, чтобы сам факт наступления [немцев. – А. В.] вызвал революцию. Я вчера думал, что немцы наступать не будут; раз они наступают, то это полная победа империализма и милитаристических партий…» Но подписать мир под диктатом германского штыка придется лишь в том случае, если этого потребуют народные массы. «Пока этого нет, мы по-прежнему должны бить на мировую революцию. Немцы нам многого наделать не могут»[223].

В ходе внутрипартийной дискуссии о Брестском мире Радек примкнул к «левым коммунистам», однако в конечном счете был вынужден признать, что сил для организации обороны у Советской России нет. «Господа германские дипломаты совместно с германскими генералами решили распять на брест-литовском кресте Россию, решили показать русскому народу, что значит освободиться от ига собственного капитала, но не иметь в руках винтовки против чужих хищников»[224]. В этих словах звучит искренняя боль по поводу собственного бессилия и одновременно уверенность в том, что рано или поздно большевики расквитаются со своими обидчиками.

Адольф Иоффе – глава советской делегации во время переговоров в Бресте

Конец 1918

[АВП РФ. Ф. 028. Оп. 2. П. 7. Д. 1. Л. 1]

Смирившись с подписанием сепаратного мира и признав правоту Ленина, Радек сосредоточил свою деятельность на пропаганде среди военнопленных и внешнеполитической аналитике. Созданная весной 1918 года Федерация иностранных групп при ЦК РКП(б) фактически являлась составной частью партии большевиков. В нее входили находившиеся на территории Советской России иностранцы, разделявшие идеи мировой революции и занимавшие те или иные посты в советских и партийных органах. Постепенно в их руках сосредоточилась агитация в лагерях военнопленных. Немецкую группу возглавлял австриец Карл Томан, ее курировал лично Карл Радек, постоянно писавший листовки и брошюры, которые затем распространялись на линии фронта. Интересно, что финансировалась пропаганда в том числе из средств Антанты, информационное бюро США, которое возглавлял Эдгар Сиссон, давало Радеку немалые деньги на закупку печатных машин[225].

Немецкая группа издавала газету «Мировая революция», ее тираж доходил до 36 тысяч экземпляров[226]. Из числа «перековавшихся» военнопленных готовились агитаторы, которые вели свою работу не только на демаркационной линии, но и в тылу германских войск. Хотя в советской историографии подчеркивались идеальные мотивы будущих коммунистов, спектр настроений оказавшихся в России австрийских и немецких солдат был гораздо более широким. «Большая их часть вступила в партию недавно из-за благ и привилегий, которые влекло за собой членство в ней», – отметила Балабанова, посетив бюро Радека в Наркомате иностранных дел[227]. «Пропаганда не имеет особого успеха среди военнопленных, большинство из них только делает вид, что принимает большевистскую веру, чтобы добиться человеческого обращения с собой и приблизить отъезд», – утверждалось в одном из донесений германского посольства[228].

Однако массированная агитация среди военнопленных не проходила бесследно, отбор активистов, пусть даже заинтересованных прежде всего в скорейшем возвращении на родину, приносил свои плоды. Федерация иностранных групп при ЦК РКП(б) стала кузницей будущих кадров Коминтерна, наряду с Эрнстом Рейтером[229] в нее входили братья Вернер и Николай Раковы. Как проживавшие в России германские граждане они были интернированы в Сибирь, после Октября вступили в большевистскую партию и отправились в Германию продвигать вперед мировую революцию[230].

Радек недолго находился в опале за свою оппозицию брестской политике Ленина – вождь РКП(б) умел ценить полезных людей, которых после захвата власти большевиками и их отказа от сотрудничества с другими социалистическими партиями катастрофически не хватало. Его полемический дар (при том что родным языком Радека был польский, и он едва разговаривал по-русски) был востребован в условиях нараставшей с каждым днем пропаганды «светлого будущего», которое уже наступило в России и вот-вот должно было наступить во всемирном масштабе.

В первомайском номере правительственной газеты «Известия» Радеку уже пришлось объяснять советскому читателю заминку в данном процессе. Русская революция, утверждалось в передовице, с первого дня отдавала себе отчет в том, что ей в одиночку не вырваться из тисков мирового империализма. Прошел уже год с момента свержения самодержавия, но европейские пролетарии не пришли к ней на помощь. Частично в этом были виноваты деятели демократического этапа революции – «ее соглашательский период и связанное с ним ее барахтание в сетях союзного империализма задержали рост мировой революции»[231].

Однако это не повод для того, чтобы опускать руки и бросать винтовки, обвиняя большевиков в том, что их программа потерпела крах. «С историей нельзя ссориться, ее надо понять», – утверждал автор, не спуская взгляда с Германской империи. Следует спокойно разобраться в причинах временного одиночества революционной России. Среди них Радек ставил на первое место доминирование в европейских странах рабочей аристократии, представителей которой не бросали в окопы мировой войны. Выросшие на ее основе партии «буржуазных преторианцев» оказались гораздо сильнее российских соглашателей, время которых закончилось в Октябре.

Второй причиной того, что русский пролетариат оказался изолированным, называлась мощь германской военщины и бюрократии, т. е. «сил старого феодализма, принятых к себе на службу капитализмом и переродившихся в процессе капиталистической ассимиляции». Простая и доходчивая схема, щедро приправленная марксистской терминологией и умноженная усилиями тысяч партийных агитаторов и комиссаров, становилась национальной идеей новой России. Миллионы людей считали, что нужно «только день простоять, да ночь продержаться» – до тех пор, пока на подмогу не придет международный рабочий класс. Частью этой идеи было наличие у России «страшной военной тайны», которая обеспечивала ее непобедимость[232].

Очевидное поражение в мировой войне и «похабный мир» с немцами в такой трактовке оказывались лишь незначительными сюжетами в масштабной исторической драме, летописцем которой считал себя Карл Радек. Многие из его аргументов и выводов подхватывали Ленин и другие лидеры партии большевиков. В них было немало оригинального и справедливого. Ожесточение мировой войны, вызванное тем, что велась она по принципу «всё или ничего»[233], в статье Радека получало необычное обоснование: империалистические державы не могут заключить компромиссного мира, опасаясь, что такой мир ускорит европейскую революцию. Действительно, получилось так, что революцию и крах своих империй (Германской, Австро-Венгерской и Османской) получили только побежденные, в то время как державы-победительницы обошлись без социальных потрясений, упрочив свои позиции на мировой арене.

2.3. На службе в Наркоминделе

Став главой Среднеевропейского отдела Наркомата иностранных дел по протекции Адольфа Иоффе, который в апреле 1918 года отправился советским полпредом в Берлин[234], Радек с энтузиазмом принялся осваивать новую для него сферу практической политики. Превратившись в официальное лицо, он стал писать под псевдонимом Viator (Наблюдатель), но тональность и аргументация его регулярных статей в «Известиях» не изменилась ни на йоту. По его передовицам (иногда не подписанным, но внимательные читатели и профессиональные дипломаты легко узнавали фирменный радековский стиль) в германском посольстве и европейских столицах определяли внешнеполитический курс и настроения официальной Москвы.

В период кризиса, вызванного ультиматумом германской стороны о возвращении кораблей Черноморского флота из Новороссийска в Севастополь, Радек подчеркивал принципиальное отличие советской дипломатии от дипломатии западных стран. Нас волнуют не территориальные, а социальные изменения, выходящие за рамки отдельных государств. Германия тем временем продолжает скрытные попытки удушения русской революции, «ее военная партия добивается не дани, наложенной Брестским миром, а жизни России», – утверждала статья «Берлинские переговоры», появившаяся в «Известиях» 5 мая 1918 года.

Она была расценена в германском МИД как директива, данная советской делегации на предстоявших переговорах о Добавочном договоре к Брестскому миру[235]. «Между нами и буржуазными правительствами нет и не может быть никаких тайн», – писал Радек в данной статье, хотя именно этот договор, который будет подписан менее чем через три месяца, впервые в истории советской внешней политики содержал секретное приложение – обмен тайными нотами, на который пошли берлинские переговорщики, чтобы скрыть намечавшееся военное сотрудничество двух государств против английского десанта на Мурмане и Добровольческой армии на Северном Кавказе[236].

В самые критические моменты Гражданской войны Радек сохранял, по его собственным словам, спокойствие висельника[237], что не могло не импонировать большевикам с дореволюционным стажем. Жар полемиста, неприкрытый цинизм и черный юмор сочетались в его публицистике с уверенностью в окончательной победе Советской России над враждебным окружением. Массового читателя, не искушенного в большой политике, подкупала нарочитая простота и плакатность аргументов Радека, коллегам по Комиссариату иностранных дел импонировала его хладнокровная аналитика.

Так, он справедливо указывал на то парадоксальное обстоятельство, что брестское насилие над Россией не только стало фактором, развязавшим в стране гражданскую войну, но и «значительно подняло волю к защите народных масс стран Антанты, и таким образом укрепило положение империалистических элементов этих стран». В результате мыслящие круги немецкой буржуазии стали подумывать о пересмотре достигнутых под дулом пистолета договоренностей, сформировавших недолговечную Брестскую систему[238]. Утверждение, что порожденная ею «волна ненависти на Востоке может нагрянуть на Германию в момент ее сверхчеловеческого напряжения, в момент ее ослабления»[239], менее чем через полгода стало выглядеть как самосбывающееся пророчество.

Характерным примером первых шагов Радека на дипломатическом поприще является его «секретная записка» от 7 мая 1918 года, адресованная всем лидером РКП(б) и посвященная состоянию международных отношений на исходе Первой мировой войны. В духе «реальполитик» ее автор подвергал ревизии ключевую ленинскую установку на лавирование между воюющими коалициями, которое должно было обеспечить Советской России мирную передышку: «Взгляд, что вражда между обоими империалистическими лагерями представляет какую-нибудь охрану для России, оказался вполне иллюзорным именно потому, что немцам не удалось победить на Западном фронте, и что им предстоит еще период длительной борьбы, они принуждены пытаться сделать из России свой Hinterland [тыл. – А. В.]»[240].

Германский ультиматум, обещанный Радеком в «секретной записке», отнюдь не содержал в себе требований денационализации банков и внешней торговли Советской России, как предполагал автор. Германские дипломаты трезво оценивали «марксистское прожектерство» большевиков и рассчитывали на то, что их скороспелые реформы автоматически доведут российскую экономику до полного краха. А следовательно, можно было просто подождать, чтобы созревший плод упал и разбился.

В своих аналитических построениях Радек настаивал на том, что германская армия вот-вот вторгнется в Центральную Россию, чтобы по примеру Украины посадить там марионетку по типу гетмана Скоропадского. Но даже такой вариант не означал конца большевистской диктатуры: «Отклонив германский ультиматум, мы принуждены будем без всякого серьезного сопротивления очистить Россию по линии Волги, перенеся правительство в Самару или Екатеринбург, и сделать базой действий Поволжье». И здесь Карл Радек не был слишком оригинален, подобные проекты курсировали во фракции «левых коммунистов» накануне подписания Брестского договора.

Карл Бернгардович Радек

Художник И.И. Бродский

1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 34]

Многочисленные внешнеполитические меморандумы, составившие немалую часть эпистолярного наследия нашего героя, не отличались логикой и последовательностью. Трезвые размышления перемежались трафаретными лозунгами, а сама записка 7 мая заканчивалась патетическим трюизмом: «Советское Правительство стоит теперь перед выбором: полная капитуляция или борьба не на жизнь, а на смерть». Стремление понравиться всем и вся, безудержный пафос и слабо прикрываемый цинизм делали Радека весьма востребованной политической фигурой второго плана в кризисные моменты становления революционной диктатуры большевиков.

Искушенный во фракционных интригах, наш герой сразу же после своего назначения в Наркоминдел «взял быка за рога». Он попытался выступить в роли правой руки наркома, а также стать куратором советского полпреда в Берлине – тот был живым воплощением единственного «окна в Европу», которое оставалось открытым для большевиков. Однако и Чичерин, и Иоффе быстро поставили амбициозного карьериста на место, хотя и не отказывались от его услуг там, где считали это необходимым.

Неудержимая энергия Радека, плохо сочетавшаяся с рутиной дипломатической работы, вызывала у берлинского полпреда растущее раздражение, и Иоффе неоднократно жаловался в Москву: я посылаю вам сотни запросов, «вы на все это даже не отвечаете. Так работать нельзя! Что же Вы хотите, чтобы я просто принимал тут с немцами решения, не считаясь с Вами?! Ведь придется так поступать. Не могу же я серьезно считаться с планами Радека и его указаниями, чтобы я ждал его „решений“»[241]. В другом письме Иоффе писал Чичерину: «Я очень сожалею, что добился от Вас назначения Радека, который вместо того, чтобы информировать меня о положении дел, за что он взялся, считает нужным только сообщать мне о своих личных гениальных планах и проектах»[242].

На первых порах Радек умело лавировал между наркомом и полпредом, однако нараставший конфликт между ними поставил его перед необходимостью выбирать чью-то сторону. Наученный горьким опытом брестской оппозиции, он предпочел поддержать сильнейшего. В тех условиях это означало политического деятеля, беспрекословно следовавшего ленинским указаниям. Таковым был Чичерин, лично преданный вождю большевиков, за что последний гарантировал ему полную поддержку. Даже в самые острые моменты конфликта между наркомом и полпредом Ленин увещевал последнего: «Работать с Чичериным можно, легко работается, но испортить работу даже с ним можно… Вы не считаетесь с ним, а без ведома и разрешения наркома иностранных дел, конечно, послы не вправе делать решающих шагов»[243].

Принятие стороны наркома привело к дальнейшему охлаждению отношений Радека с полпредом Иоффе. Уже 28 мая 1918 года он писал последнему: «Ваше согласие на устройство всяких комиссий в Берлине нас крайне беспокоит. Оно означает перенесение Комиссариата иностранных дел в Берлин. Так как Вы не можете быть в курсе этих всех вопросов, придется послать каких-нибудь пятьдесят человек. Я лично заявляю, что если это случится, я брошу работу и буду публично против этого. Нельзя в столице победителя концентрировать дел побежденного»[244]. К июлю легко ранимый и обидчивый Иоффе[245] вообще перестал информировать руководителя Среднеевропейского отдела НКИД о положении дел в Берлине. Их отношения вернулись в нормальное русло только в октябре, когда на повестке дня оказалась революция в Германии, в вопросах подготовки которой Радек разбирался лучше, чем кто бы то ни было в Москве. Но об этом речь пойдет ниже.

Пока же Чичерин в переписке с Берлином защищал Радека от нападок Иоффе, признавая, что его сотрудник – явление уникальное и весьма далекое от канонов дипломатии. В ответ на очередную жалобу полпреда нарком отвечал, что благодаря шокирующим манерам и бесцеремонности Радек добивается у сотрудников германского посольства в Москве того, чего не удается сделать по обычным дипломатическим каналам. При этом Чичерин не скрывал, что мириться с подобными эскападами его заставляет чрезвычайность ситуации в стране: «Вы забываете обстановку нашей работы, как раз дефекты Радека делают его особо ценным»[246].

Если говорить о радековских адресах в Москве 1918 года, то это прежде всего здание гостиницы «Метрополь», где находился Наркоминдел. Вторым знаковым адресом стал особняк предпринимателя Берга в Денежном переулке на Арбате, который был реквизирован большевиками для размещения там посольства Германии. Именно в гостиной этого особняка 6 июля левоэсеровскими террористами был убит посол граф Мирбах. Радек первым из лидеров РКП(б) после удавшегося покушения оказался в Денежном переулке, вслед за ним туда прибыл и Ленин. Согласно воспоминаниям германского военного представителя майора Карла фон Ботмера, именно появление Радека «в боевом облачении», обвешанного гранатами, помогло не допустить паники среди персонала, которая грозила обернуться дальнейшими жертвами[247].

Председатель Совнаркома выдал сотрудникам германского посольства охранную грамоту за личной подписью и направил полпреду Иоффе следующую телеграмму: «Сегодня в 2 часа дня двое неизвестных, пробравшись с подложным документом от Чрезвычайной комиссии в германское посольство, бросили бомбу в кабинет графа Мирбаха. Граф Мирбах, тяжелораненый, скончался. Правительство, представители которого немедленно посетили германское посольство и выразили ему свое негодование по поводу этого акта политической провокации, принимает все меры к обнаружению убийц для предания их чрезвычайному Революционному трибуналу. Усилены меры для охраны немецкого посольства и германских граждан»[248].

Действительно, после убийства Мирбаха здание германского посольства превратилось в осажденную крепость. Из окрестных домов были выселены жильцы, во всем квартале оборудованы пулеметные гнезда. Оставшиеся дипломаты усилили давление на советское правительство, требуя сатисфакции. Первоначально речь шла об отзыве посольства, но кайзер Вильгельм II высказался против такого шага, настаивая на необходимости дальнейшей поддержки большевиков «при любых условиях». После этого акцент в нотах германских дипломатов был перенесен на обеспечение достаточной охраны персонала дипломатической миссии[249].

13 июля посланник Курт Рицлер, ставший местоблюстителем посла, сообщал в Берлин, что Чичерин признал ненадежность красноармейцев, участвующих в охране здания в Денежном переулке, и обещал по мере возможности заменить их латышскими стрелками. «У меня складывается впечатление, что ввиду признания своей слабости правительство впало в апатию»[250]. Это никак не относилось к Радеку, энергия которого не знала границ. Именно он встретил на подступах к Москве нового посла Германии Карла Гельфериха (чтобы не стать жертвой очередного теракта, тот вышел из поезда на подмосковной станции Кунцево) и провожал его до границы на обратном пути в Берлин, куда Гельферих вернулся уже спустя десять дней. Посол фактически бежал из России, посчитав дни большевиков сочтенными и призывая Берлин и Ставку к возобновлению военных действий на Восточном фронте[251].

Как будто специально именно в момент его отъезда на пограничной станции Орша начался мятеж красноармейских частей, не желавших подчиняться командованию. Радек должен был обеспечить и безопасность Гельфериха, и его свободный переезд на германскую сторону линии фронта. Ему удалось и то, и другое, 8 августа он докладывал Чичерину: «Местный дебош совсем ничтожного характера ликвидирован без кровопролития, с музыкой провожал Гельфериха до демаркационной линии. Известите Рицлера, что он беспрепятственно проехал. Продолжительный разговор с ним оставил у меня успокаивающее впечатление»[252]. Это подтвердил Чичерин в телеграмме полпреду Иоффе: «Гельферих отрицал самым категорическим образом существование какой-либо перемены фронта немецкой дипломатией… Немецкое правительство знает великолепно, сколько сил у него потребовала бы оккупация Северной России, он знает, что мы никогда не могли бы на это согласиться»[253].

На самом деле Гельферих переиграл Наркоминдел, попросту обманув советских дипломатов своим заявлением, что едет всего на пару дней с докладом в Берлин, а германское посольство отправляется в Петроград в силу того, что оттуда его проще будет эвакуировать в случае захвата Москвы проантантовскими силами. На самом деле Гельферих больше не вернулся в Советскую Россию, а посольство отправилось через Финляндию в Псков, оккупированный немецкими войсками. Обе страны оказались в состоянии, близком к февралю 1918 года, – «ни войны, ни мира».

Дальнейшие события развивались с головокружительной быстротой, и буквально через неделю наш герой вновь оказался на линии размежевания советских и германских войск. В тот момент, когда Иоффе отправился в Москву с текстом парафированного Добавочного договора, Радек получил шанс хотя бы на несколько дней занять его место. В советской прессе появилось официальное сообщение: «…ввиду необходимости правильного освещения германскому правительству происходящих в России событий, в Берлин командирован заведующий отделом Срединной Европы НКИД тов. Радек, возвращение которого из Берлина совпадет с возвращением тов. Иоффе из Москвы в Берлин»[254].

Вацлав Воровский, приехавший из Стокгольма для того, чтобы заместить Иоффе во время отсутствия того в Берлине, не скрывал своих негативных эмоций из-за новой встречи с Радеком. Чичерин не пожалел бумаги для того, чтобы успокоить советского полпреда в Швеции: «Радек едет только на пару дней. Он не дождется Иоффе, его возвращение в Москву может совпасть с возвращением Иоффе, его миссия носит информационный характер, политических действий он не будет предпринимать, если только с Вами не будет об этом условлено. В той обстановке, в которой Иоффе уехал из Берлина, не было возможности вырабатывать с ним соглашение о миссии специального лица, о которой в моей ленте упоминалось. Мотивы посылки Радека настолько важные, что мелкие соображения не могут приниматься в расчет»[255].