Полная версия

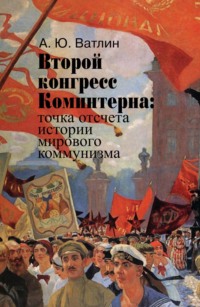

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

В таком ключе было выдержано ее обращение к руководителям партии большевиков и Коминтерна, отправленное в Москву еще 15 декабря 1918 года. Больше месяца получатели письма обсуждали варианты возможной реакции, очевидно, так и не придя к компромиссу. С одной стороны, «независимцы» олицетворяли собой левое крыло европейской социал-демократии, которую Ленин постоянно клеймил за «развращение революционного сознания рабочих», с другой – за ней стояли массы немецких рабочих, возмущенных как поражением германской военщины в Первой мировой войне, так и отсутствием реальных достижений в социальной сфере, которые пообещали лидеры ноябрьской революции 1918 года.

В очередной раз вождю партии пришлось принять на себя функцию генерального арбитра. В середине января он подготовил проект ответа руководству НСДПГ, в котором отказался от тактики фронтальных нападок на эту партию, к которой призывал Зиновьев. Вариант, предложенный Лениным, указывал на ошибки, допущенные немецкими левыми в период революционных боев, и повторял традиционные обвинения в их адрес: «Независимцы лишь на словах признают Советскую власть, а на деле остаются всецело подавленными предрассудком буржуазной демократии… Повторяя фразы мелкобуржуазных демократов о большинстве „народа“ (обманутого буржуазией и придавленного капиталом), эти партии объективно стоят еще на стороне буржуазии против пролетариата». Рассчитывая на то, что партийные низы рано или поздно заставят лидеров перейти на революционные рельсы, ответ выражал готовность большевистской партии к контактам с иными рабочими партиями, «желающими совещаться с нею, знать ее мнение»[118]. В таком же духе были выдержаны ленинские инструкции по приему делегации британских тред-юнионов, которая посетила Советскую Россию в мае 1920 года[119].

Накануне Второго конгресса лидеры РКП(б) сохраняли уверенность в том, что никакого организационного слияния между коммунистами и социалистами, пусть даже левыми, быть не может. Однако представители умеренного крыла в Исполкоме – Пауль Леви и посланец итальянской социалистической партии Джачинто Серрати – отстаивали иную точку зрения и выступали за поиск разумного компромисса, что было понятно – для них прямую угрозу представляли не социалисты, а «леваки» в собственных рядах, обвинявшие руководство компартий в пассивности и оппортунизме. Для большевиков ситуация выглядела иначе. Долгое время являвшиеся маргиналами во Втором Интернационале, Ленин и его соратники видели главную угрозу в европейских вождях старой закалки, которые с правых позиций могут повести наступление на Коминтерн или, что выглядело еще более опасным, начнут проникать в него изнутри.

История с приглашением на конгресс делегаций «сочувствующих» справа и слева имела свое продолжение уже после его начала. Прибывшие с опозданием делегаты от КПГ поставили перед Исполкомом Коминтерна ультиматум: если «леваки» из КРПГ появятся в зале заседаний, то мы сразу же возвращаемся обратно в Германию. «Наши товарищи считали это недопустимым, опасаясь, что равноправный допуск синдикалистских, более или менее антикоммунистических организаций, приведет к нежелательным изменениям характера Коммунистического Интернационала», – вспоминал один из участников дискуссии[120].

В.И. Ленин выступает на открытии Второго конгресса Коминтерна в Таврическом дворце

19 июля 1920

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 245. Л. 1]

Ленину опять пришлось бросить на чашу весов свой авторитет, чтобы добиться компромисса. На совещаниях делегаций КПГ, НСДПГ и РКП(б), состоявшихся в его кабинете, Леви и его соратники получили заверения вождя, что равного отношения ко всем трем германским партиям не будет. В то же время вождь использовал представившийся шанс для того, чтобы узнать позицию лидеров партии «независимцев» из первых рук. Он отозвал в отдельную комнату Вильгельма Дитмана и Артура Криспина и провел с ними короткую встречу с глазу на глаз. Разговор получился острый и нелицеприятный. Руководители НСДПГ заявили, что готовы к союзу Берлина и Москвы, но не потерпят навязывания им политической линии Коминтерна. Парируя обвинения в соглашательстве и оппортунизме, Дитман обратился к собеседнику со следующей тирадой: «…если мы будем подходить к вам с такими же мерками, как и вы к нам, то я могу вам сказать: нет в мировой истории больших оппортунистов, нежели Ленин и его товарищи»[121].

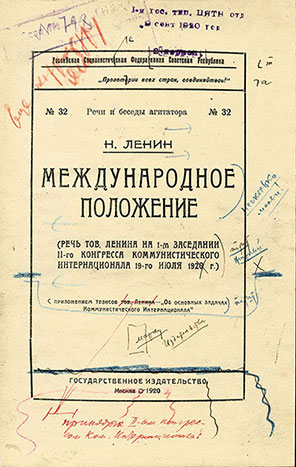

Доклад В.И. Ленина «Международное положение» с приложением тезисов «Об основных задачах Второго конгресса Коммунистического Интернационала»

19 июля 1920

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15371. Л. 1–19]

После церемонии торжественного открытия Второго конгресса, с большой помпой прошедшей в Петрограде, его участники переехали в Москву, где 23 июля 1920 года продолжили свою работу. Как правило, заседания начинались вечером и заканчивались далеко за полночь. Собрать делегатов в первой половине дня было практически невозможно, для этого требовались личные приглашения от Ленина. Впрочем, и сами лидеры РКП(б) были крайне непунктуальными и заставляли часами себя ждать, а когда появлялись на конгрессе, ссылались на неотложные государственные дела[122].

Наряду с дефицитом пунктуальности серьезной проблемой, мешавшей нормальному ходу конгресса, стало тривиальное непонимание друг друга. Официальными языками конгресса были русский, французский и немецкий, но доминировал последний, считавшийся языком Второго Интернационала. На немецком выступали некоторые делегаты от РКП(б), имевшие за своими плечами опыт эмиграции в Германии[123]. Когда Ленин делал доклад по национальному и колониальному вопросам, «ниже трибуны ораторов сидел Радек, в случае надобности он подсказывал Ленину надлежащее немецкое слово»[124]. Синхронного перевода не было, и делегаты собирались группками вокруг того, кто брался за перевод.

Выступая в дискуссии по докладу Председателя ИККИ, который открывал московскую часть конгресса, Ленин ни на йоту не сдвинулся с позиции, изложенной в «Детской болезни»: до тех пор, пока социалистические партии и профсоюзы представляют коммунистам платформу для дискуссий, они обязаны ею пользоваться. Если же заблуждающееся большинство не примет линию Коминтерна, «раскол так или иначе неизбежен»[125]. Это прозвучало как скрытая угроза в адрес тех иностранных делегатов, кто ставил специфику политического развития своих стран выше жестких правил стратегии и тактики, установленных Москвой.

Данный эпизод стал маленьким отражением изначально взятого курса большевиков на жесткое подчинение зарубежных коммунистов воле «генерального штаба мировой революции». С одной стороны, такой курс опирался на опыт милитаризации всей общественной жизни в России в условиях Гражданской войны, а с другой – предвосхищал процесс укладывания самой российской партии в прокрустово ложе догматизма и единомыслия.

В итоге Коммунистический Интернационал оказался полем масштабного эксперимента по превращению отдельных групп единомышленников леворадикального толка в военизированную организацию, подчиненную жесткой дисциплине, сплоченную железной волей вождей и искоренявшую любое стремление к содержательным дискуссиям. Этот эксперимент на десятилетия пережил Коминтерн, а попытка М.С. Горбачева завершить его привела к гибели не только созданной Лениным партии «профессиональных революционеров», но и к исчезновению созданного этой партией государства.

Но вернемся в 1920 год. После жарких дебатов (в столице стояла невыносимая жара, делегаты наблюдали, как сотни москвичей голышом купались в Москве-реке прямо под стенами Кремля) их участники неизменно голосовали за проект резолюции, одобренный «русскими товарищами». Жесткая режиссура конгресса повторяла фирменный стиль тех съездов РСДРП, в ходе которых большевики принимали решения без оглядки на фракцию меньшевиков. Следует признать, что этот стиль быстро перенимали и лидеры иностранных партий, если он помогал реализации их собственных интересов. Тот же Серрати в роли председательствующего вел себя достаточно авторитарно, без колебаний прекращая дискуссии, которые могли дать дополнительные очки «левым».

Делегаты Второго конгресса Коминтерна направляются к Зимнему дворцу

19 июля 1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 30. Л. 1]

Из четырех конгрессов Коминтерна, состоявшихся при жизни Ленина, Второй был самым «ленинским». Вождь РКП(б) присутствовал на большинстве заседаний, делал доклады по двум пунктам повестки дня, четыре раза выступал в прениях, входил в три из десяти комиссий. Он был окружен почти религиозным поклонением, делегаты ловили каждое его слово и каждый жест, чтобы по возвращении на родину донести свои впечатления до единомышленников. Важно было даже не то, что говорил Ленин, важен был сам факт его появления на обсуждении того или иного вопроса. Мы не знаем, какие аргументы он использовал во время кризисных заседаний Исполкома накануне первой сессии конгресса в Москве, но само присутствие Ленина способствовало разрешению острых конфликтов, грозивших отъездом делегации КПГ и «независимцев». Каждое «явление вождя народу» сопровождалось неутихающими овациями, здравицами и криками восторга, которые не могли расшифровать даже опытные стенографистки.

Лишь одна из ленинских речей была произнесена на русском языке и авторизирована, в остальных случаях он говорил на немецком. Наброски Ленина к его первой речи на конгрессе показывают, что он готовил ее самостоятельно и в условиях крайней загруженности государственными делами не мог уделить ей достаточного внимания[126]. Более интересными представляются маргинальные сюжеты, которые разрабатывались им в сотрудничестве с соратниками по РКП(б) и зарубежными коммунистами. Ленин набрасывал первоначальные идеи и корректировал их доработку, давая конкретные поручения. Ему принадлежат интересные новации, которые позже вошли в катехизис коммунистических партий. Так, из ленинских уст на конгрессе впервые прозвучало предложение «подумать над тем, как положить первый камень организации советского движения в некапиталистических странах». Позже эта осторожная формулировка была превращена в теорию построения социалистического общества в странах третьего мира, минуя капиталистическую стадию.

II конгресс Коминтерна (Торжественное открытие второго конгресса Коминтерна во дворце имени Урицкого, бывшем Таврическом)

Художник И.И. Бродский

Ленинград, 1924

[Из открытых источников]

Ленин не только жестко отстаивал свой взгляд на перспективы «мирового коммунизма», но и проявлял готовность к уступкам, если ему противостояло солидное большинство. Подготовленные им тезисы об основных задачах Коммунистического Интернационала в ходе работы комиссии конгресса были скорректированы под влиянием «левых». Ключевая фраза проекта тезисов «задача момента для коммунистических партий состоит теперь не в том, чтобы ускорять революцию, а в том, чтобы усиливать подготовку пролетариата»[127], была сформулирована иначе: «Задача… состоит в том, чтобы ускорять революцию, не вызывая ее, однако, искусственно, без достаточной подготовки; подготовка пролетариата к революции должна быть усилена действием»[128].

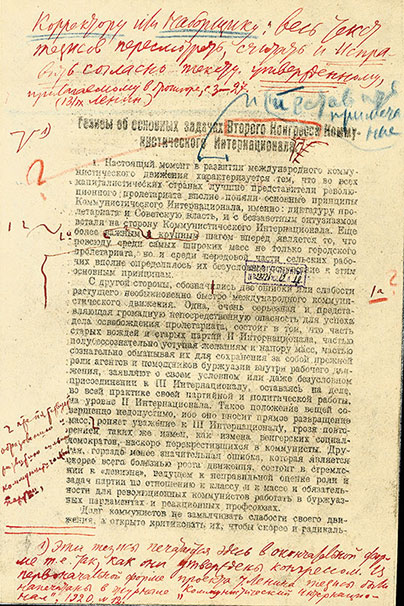

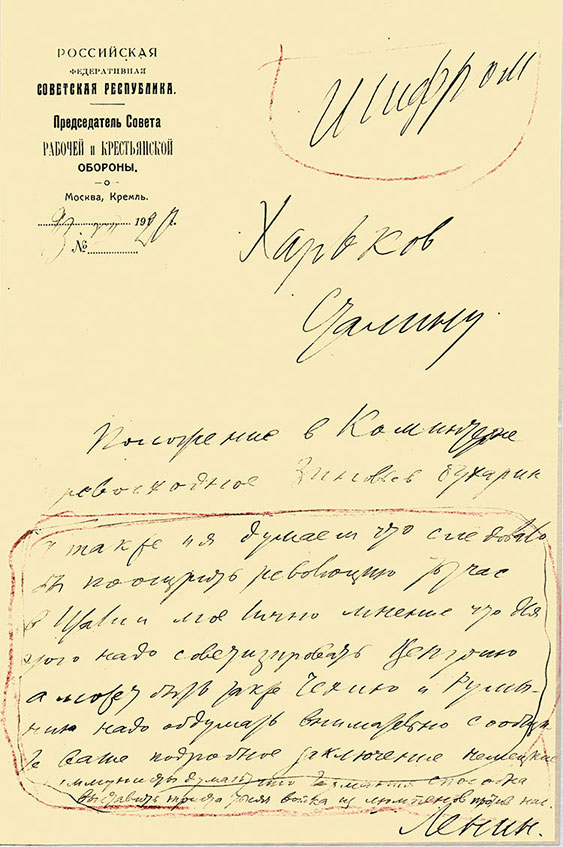

Телеграмма В.И. Ленина И.В. Сталину о положении дел в Коминтерне и перспективах революционного развития в странах Центральной Европы

23 июля 1920

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 348. Л. 1]

Эта уступка многократно приводилось советскими историками в доказательство тактической гибкости автора тезисов[129], однако на самом деле она отражала общее настроение «бури и натиска», которое не могло не заразить и вождя РКП(б). Так, Ленин телеграфировал на фронт Сталину 23 июля 1920 года: «…положение в Коминтерне превосходное. Зиновьев, Бухарин, а также и я, думаем, что следовало бы поощрить революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть, также Чехию и Румынию»[130].

Политическая воля, граничившая с фанатизмом, становилась основой для непродуманных решений, которые никак не соотносились с реальным положением дел в странах Центральной и Западной Европы.

К сожалению, мы располагаем только фрагментарными данными о многочисленных встречах Ленина с делегатами конгресса[131]. Иностранцы неизменно задавали вопрос, не пора ли коммунистам перейти к тактике наступления на всех фронтах. Ленин каждый раз уходил от прямого ответа, однако игнорировать подобные настроения не мог. Гораздо больше его интересовало положение дел в той или иной стране. Он был неплохо осведомлен о политических конфликтах в процессе становления Веймарской республики, но избегал критических высказываний, которые могли бы подорвать авторитет руководства КПГ.

Взгляды Ленина были обращены не только на Запад, где крахом капиталистического строя должна была завершиться предначертанная Марксом «предыстория человечества». Его интересовали проблемы национально-освободительного движения, которое грозило стать камнем преткновения для победителей в Первой мировой войне, сохранивших свои колониальные владения. До того, как в Китае в 1922 году разразилась революция, речь шла прежде всего об Индийском субконтиненте.

Один из самых известных коминтерновских эмиссаров М.М. Бородин вместе с индусом М. Роем разработал «План военных операций на границах Индии», подразумевавший поставки оружия и продовольствия пуштунским племенам, чтобы они дезорганизовали тыл английских владений в этом регионе. Он представил этот план Ленину на личной встрече в августе 1920 года и получил полное одобрение вождя РКП(б)[132]. Это предопределило отправку в Кабул советской дипломатической миссии и регулярные поставки вооружений режиму Амманулы-хана. Туркестанскому бюро Коминтерна досталась пропагандистская работа среди воинственных пуштунов, однако на протяжении 1920-х годов они так и не прониклись идеями прогресса и социального равенства.

О почти религиозном преклонении делегатов Востока перед лидером большевизма свидетельствует поток приветствий в его адрес, сохранившийся в архивном фонде конгресса. Омар Галиев, представитель «кавказских народов», в своем приветственном адресе, написанном арабской вязью, дошел до религиозного экстаза: «Товарищ Ленин, являясь выдающейся личностью, являясь на политической арене величайшим явлением, обладателем великого разума, всей своей славой стоит во главе социалистической революции… Слово Мухаммада было полной верой, слово Мухаммад является священным. Так и слово Ленин является всему миру священным»[133].

Дело не ограничивалось восточной лестью. В номере журнала «Коммунистический Интернационал», приуроченном к началу конгресса, появилась статья Максима Горького, посвященная Ленину. Известно, насколько сильны были разногласия между ними в первые месяцы после победы большевиков. Теперь же писатель не жалел самых ярких красок, описывая всемирный масштаб ленинских деяний: «Он не только человек, на волю которого история возложила страшную задачу разворотить до основания пестрый, неуклюжий, ленивый человеческий муравейник, именуемый Россия, – его воля неутомимый таран, удары которого мощно сотрясают монументально построенные капиталистические государства Запада и тысячелетиями слежавшиеся глыбы отвратительных, рабских деспотий Востока»[134].

Оставим литературоведам дискуссию о том, не скрывалась ли за столь грубой лестью тонкая ирония проницательного наблюдателя, увидевшего одновременно и трагедию народа, ставшего объектом невиданного социального эксперимента, и то новое, что несла с собой партийная диктатура. Говоря о том, что Ленин совершал «ошибки, но не преступления», Горький сравнивал работу его мысли с «ударами молота, который, обладая зрением, сокрушительно дробит именно то, что давно пора уничтожить». Статья называла вождя РКП(б) современным Аттилой, разрушившим Древний Рим, который давно уже заслужил собственную гибель. «Его личная жизнь такова, что в эпоху преобладания религиозных настроений Ленина сочли бы святым»[135].

Вряд ли издатели журнала пытались таким образом выстроить религиозный культ Ленина. Скорее всего, они хотели использовать известное на Западе имя Горького для того, чтобы его устами подретушировать реальное положение дел в Советской России, а заодно и продемонстрировать иностранным делегатам участие некоммунистической интеллигенции в строительстве нового общества. Но они жестоко просчитались.

Ленин был крайне возмущен статьей и вынес вопрос на заседание Политбюро, лично написав проект резолюции: публикация была признана «крайне неуместной», ибо в ней «не только нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического»[136]. Такая формулировка оставляла пространство для самых разных толкований. То ли вождь выступил против неуклюжего насаждения собственного культа личности, то ли посчитал, что остававшийся «попутчиком» Горький недостоин писать ни о нем самом, ни о Российской революции в целом. К сожалению, у нас нет откликов делегатов на появление статьи, критика которой стала одним из краеугольных камней в формировании мифа о ленинской скромности.

Несмотря на продолжавшуюся Гражданскую войну в России (а может быть, даже благодаря ей), большевики сохраняли уверенность в том, что до начала полномасштабной пролетарской революции в ключевых странах Европы остались считанные месяцы. Международная обстановка в западном мире казалась крайне нестабильной, среди тамошних интеллектуалов господствовало мнение, что наступили «сумерки западного мира» (Освальд Шпенглер). На период работы Второго конгресса пришлось успешное наступление Красной армии на Варшаву, которое занимало все мысли лидеров РКП(б).

Вопреки ожиданиям и просьбам делегатов польский вопрос не был поставлен на повестку дня, однако он неизменно возникал в кулуарах. «Мы ставили тогда в частных совещаниях на Втором конгрессе вопрос о переходе к наступательной тактике… стали практически обсуждаться вопросы о том, может или нет одна победившая рабочая республика „на штыках“ нести социализм в другие страны», – рассказывал Зиновьев на Десятом съезде РКП(б) весной 1921 года[137]. Дело ограничилось появлением в коридоре Большого Кремлевского дворца, где проходил конгресс, огромной карты Европы, на которой каждый день отмечали продвижение Красной армии на Запад.

Ленин не пропустил ни одного заседания, на котором обсуждались правила приема в Коминтерн левых социалистов – знаменитое «21 Условие». Он чаще других отпускал критические замечания по ходу доклада Серрати, который предлагал «распахнуть двери Коммунистического Интернационала всем партиям, которые могут вместе с нами совершить революцию, а затем уже спорить», и взял слово для доклада сразу после итальянца[138].

Иностранные делегаты видели и чувствовали настроение лидеров РКП(б). В результате обсуждение «21 Условия» на конгрессе вылилось в бесконечную череду обвинений и заявлений, вплоть до требования удалить из партий Коминтерна скрытых и явных франкмасонов. Если сторонники умеренной линии делали акцент на разъяснительной работе среди рабочих-социалистов, то крайняя позиция «левых» (ее представители были в явном большинстве на конгрессе) характеризовалась требованием немедленного организационного размежевания с оппортунистами и соглашателями всех мастей и оттенков.

Никогда более в истории Коминтерна накал дискуссий не приобретал такого масштаба, как жарким московским летом 1920 года. Противостояние в ходе работы комиссий и комитетов двух главных режиссеров Второго конгресса – Зиновьева и Радека – пошло на пользу его содержательному наполнению. Зиновьев, который по итогам конгресса добился временного отстранения своего оппонента от коминтерновской работы, рано праздновал победу.

1.7. После конгресса. Ленин и Цеткин

Используя в своих целях вялотекущий конфликт между своими соратниками, направленными на работу в Исполком Коминтерна, Ленин проявил качества опытного партийного тактика, исповедуя принцип «разделяй и властвуй». Если же возникала необходимость бросить на чашу весов собственный авторитет, он сам брался за перо. В августе Ленин написал открытые письма австрийским, немецким и французским рабочим, разъясняя им ключевые решения, принятые в Москве. В них шла речь об участии коммунистов в парламентских выборах и практическом применении «21 Условия», было выдвинуто требование покончить с «вреднейшими иллюзиями» о возможности политического сотрудничества с левыми социалистами[139]. Важную роль играли и личные встречи с отбывавшими на родину делегатами конгресса, которые занимали значительное место в августовском графике работы вождя[140].

В последующие месяцы его внимание переключилось на внутриполитические проблемы: Россия изнывала от утопической политики «военного коммунизма», остановился транспорт, хлебородные регионы оказались перед угрозой страшного голода. Остроту кризиса усиливало трагическое поражение Красной армии под Варшавой. Признав ошибочность «тактики наступления», Ленин возложил часть ответственности на коммунистов из стран, которые раньше являлись частью Российской империи. Они якобы настаивали на военной помощи в их «советизации», и просьбы эти не могли остаться не услышанными: «…между собой мы говорили, что мы должны штыками прощупать – не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?»[141]

Не менее спорным являлся и ленинский аргумент о том, будто конфликт с Польшей должен был отвлечь внимание Запада от радикальных решений Второго конгресса: «…под шумок войны Коминтерн выковал оружие и отточил его так, что господа империалисты его не сломают». Накануне сентябрьской конференции РКП(б) 1920 года вождь продолжал строить планы возобновления наступления на Польшу: «За ближайший месяц мы должны во что бы то ни стало покончить с Врангелем. А когда мы с ним покончим, на съезде Советов отвергнем этот мир и двинем все силы на Польшу, если будет выгодно. Чтоб было похоже на правду, на сессии ВЦИК закажем патриотические речи Бухарину, Сосновскому, пусть 1/3 проголосует против мира. Скажем, что оппозиция на съезде превратилась в большинство, и опять двинем на Варшаву»[142]. Даже если оставить в стороне анализ ленинского отношения к демократическим процедурам, очевидна фанатическая уверенность в том, что появление Красной армии на западных границах России вызовет очередной приступ мировой пролетарской революции – уверенность, которая на исходе третьего года большевистской диктатуры не имела под собой сколько-нибудь надежной опоры.

Переходя уже во время общепартийной конференции от обороны к наступлению, вождь РКП(б) обещал при первом же удобном случае повторить попытку зажечь революцию в других странах. «Несмотря на полную неудачу первого случая, нашего первого поражения, мы еще раз и еще раз перейдем от оборонительной политики к наступательной, пока мы всех не разобьем до конца». Параллельно он обвинял своих оппонентов в рядах зарубежных компартий в том, что они «не могут и мысли допустить, что мы своей рукой поможем советизации Польши. Люди эти считают себя коммунистами, но некоторые из них остаются националистами и пацифистами»[143]. Там, где Ленин чувствовал покушение на свой политический авторитет, он не жалел токсичных ярлыков и острых эпитетов.

Клара Цеткин

1910-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 802. Л. 1]

Тем большее удивление вызывает его толерантность по отношению к Кларе Цеткин, которая, став членом КПГ и используя свой авторитет старой социалистки, являлась сторонницей умеренной политики, поддерживала Пауля Леви и вела бескомпромиссную борьбу с левацкими уклонами в партии.

Зарубежные социалисты, вошедшие в элиту довоенного рабочего движения и после раскола 1914 года перешедшие на позиции коммунистов, ценились на вес золота. Цеткин впервые прибыла в Москву в сентябре 1920 года для организации Международного женского секретариата Коминтерна.

Хорошо знавшая Ленина, она сразу по приезде была приглашена к нему в гости. Цеткин не стеснялась использовать добрые личные отношения с вождем Советской России для того, чтобы выступить в роли просветителя и донести до него личное видение ситуации в немецкой компартии. Канал связи действовал и в обратном направлений, Цеткин регулярно сообщала Паулю Леви о настроениях лидеров РКП(б), их заблуждениях и надеждах, обращенных на Запад. 2 октября 1920 года она подробно описывала «ошибочные представления русских» о том, будто немецкую партию раздирает борьба двух течений – радикального, пытающегося вернуть коммунистов на путь наступательных действий, и оппортунистического, которое тормозит их под предлогом борьбы с путчизмом[144].