Полная версия

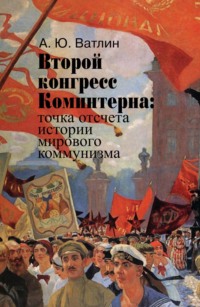

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

Радек настаивал на том, что призывать к созданию рабочего правительства без опоры на массовые организации рабочего класса (подразумевались Советы, руководимые коммунистами) – бессмысленно. Даже если восставшие возьмут в свои руки контроль над столицей, через пару дней «провинция их изолирует и задушит». В случае если силы реакции одержат верх, развитие революции будет остановлено на несколько месяцев, а то и лет. «Единственная сила, которая может остановить несчастье – это вы, Коммунистическая партия»[317].

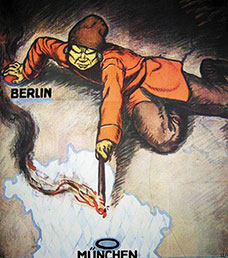

В германском общественном мнении был весьма популярен образ русских революционеров как бандитов и поджигателей

Предвыборный плакат Баварской народной партии

1920

[Из открытых источников]

Роза отвергла аргументы Радека, который напрямую ссылался на опыт большевиков в июле 1917 года, когда те отступили перед превосходящими силами противника. Она соглашалась с тем, что «если не восстанет провинция, то взятие власти в Берлине есть бессмыслица»[318], но опасалась, что сигнал к отступлению ляжет на только что созданную партию несмываемым пятном[319]. Когда руководство КПГ обсуждало вопрос об этом, в Берлин уже входили воинские части, верные правительству СНУ. Надежды на то, что вступление войск в революционную столицу вызовет массовые протесты рабочих, не оправдались.

Ничуть не оправдывая командования армейских частей и добровольческих соединений (фрайкоров), старавшихся превзойти друг друга в жестокости по отношению к восставшим рабочим в Берлине, Бремене, Мюнхене и других городах Германии, следует иметь в виду атмосферу Апокалипсиса, которая охватила значительную часть населения страны. От хваленого немецкого порядка остались одни лохмотья. Хотя прямого сообщения с Советской Россией после начала революционных событий у Германии не было, по Берлину ходили слухи о прибывших из Москвы эмиссарах с чемоданами денег, на которые спартаковцы организуют массовые демонстрации. «Буржуазная печать, разумеется, представляет дело так, как будто мы – она предполагает присутствие здесь большой массы русских большевиков – толкаем к вспышкам»[320], – информировал Радек Москву.

Январская попытка захвата власти путем массовых демонстраций и радикальных деклараций еще больше расколола революционный лагерь. Несмотря на ее кровавое подавление, радикальные элементы этого лагеря выдвинули лозунг «второй революции», утверждая, что правые социал-демократы во главе с Эбертом предали идеалы марксизма, пойдя на союз с военщиной и буржуазными партиями. В противовес их соглашательству следовало вести революцию вперед, переходя от политических к социальным преобразованиям.

В то же время многие из тех, кто считался искренним сторонником продолжения и углубления революции, назвали произошедшее путчем. «В Берлине была разыграна игра в заговор, играли смело и безрассудно, играли человеческими жизнями и революцией», – признавался один из лидеров «революционных старост» Эмиль Барт[321]. Лидеры КПГ колебались между политическим разумом и анархистским путчизмом. Противники последнего, Роза Люксембург и Карл Радек, не заняли решительной позиции в первые дни январских боев, очевидно считая, что победителей оправдает история. В основе их поведения лежало предсказание, сделанное Радеком еще в первые дни революции: «Правительство народных уполномоченных будет стрелять в народ, но пролитая кровь будет взывать к небу, поднимая миллионы на восстание против этого правительства»[322].

Эти расчеты оказались беспочвенными. 15 января пролилась кровь самих вождей КПГ – Роза Люксембург и Карл Либкнехт были убиты офицерами гвардейских частей, переброшенных с фронта в Берлин. Чистой воды спекуляцией является версия о том, что ответственность за это преступление лежит на Карле Радеке, который якобы испытывал давнюю зависть к лидерам только что созданной КПГ и косвенно выдал их властям[323]. Легенда о святых мучениках «второй революции», якобы затоптанной солдатскими сапогами, жива и по сей день, хотя имеет значение только для небольшой части немецкого общества, которая до сих пор солидарна с идеями крайне левых. Следует согласиться c немецким исследователем Ули Шелером, пришедшим к следующему выводу: «…представить себе, чтобы Ленин и Люксембург могли бы продуктивно сотрудничать в рамках одной партии или Интернационала, попросту невозможно»[324].

Об этом свидетельствовали отклики советской прессы на январские события в Берлине. При всей искренности траура, связанного с потерей одного из самых видных соратников за границей, волна некрологов и статей о Розе Люксембург, появившихся в первые недели и месяцы после ее гибели, сознательно замалчивала некоторые положения ее политической программы, которые никак не согласовывались с реалиями партийной диктатуры в России. Скорбя о ней, лидеры РКП(б) отдавали себе отчет в том, что теперь они избавлены от весьма опасного друга. Для них не было секретом негативное отношение Розы к ленинской концепции кадровой партии, к централизму и заорганизованности, они помнили о ее нежелании спешить с образованием КПГ и нового Интернационала. На погибших вождей можно было списать пассивность партии во время январских событий. Карл Радек писал об этом вполне определенно: «Убийство Розы и Карла, вызвавшее во всем государстве в широких рабочих массах колоссальное возбуждение, помогло перейти через берлинское поражение»[325]. Через несколько дней после убийства вождей КПГ на одной из явочных квартир был арестован и герой настоящего очерка.

2.8. Узник тюрьмы Моабит

Среди бесчисленных радековских анекдотов, украшающих любую из его биографий, есть и такой. На вопрос анкеты о том, что он делал до революции, Радек написал: «сидел и ждал». На вопрос о том, что он делал после революции, дал ответ: «дождался и сел». Хотя в подтексте этой шутки чувствуется оппозиционная составляющая биографии нашего героя, начавшаяся в середине 1920-х годов, его первая «посадка» после 1917 года случилась именно в Берлине.

Арест был следствием неумения немецких сотрудников Радека вести подпольную работу. «Снимал я две комнаты у вдовы военного врача… Я мог свободно весь день работать и откатывать до тысячи строчек статей, воззваний и брошюрок. И сидел бы я у нее, как у бога за печкой, если бы не болтовня не привыкших к конспирации товарищей машинисток», – писал он впоследствии[326]. Полиции без труда удалось выследить его связных, регулярно снабжавших посланца Москвы свежими новостями и газетами. Однако ни револьверов, ни бриллиантов, ни даже инструкций при нем не оказалось, что с явным сожалением были вынуждены констатировать прусские чиновники[327].

Судьбой Радека сразу же заинтересовались за пределами Германии. 23 февраля 1918 года английский генерал Хейкинг показал членам германской комиссии по перемирию требование своего правительства представить документы, конфискованные у Радека при аресте. В телеграмме подчеркивалось, что позитивный ответ станет показателем отношения немецкого правительства к большевизму. Ситуация грозила обернуться международным скандалом – для германских дипломатов было очевидным, что такое требование является покушением на суверенитет Германии.

Граф Брокдорф-Ранцау, ставший к тому времени министром иностранных дел, уклонился от выполнения просьбы. В его ответе говорилось о том, что «найденные документы скорее разочаровывают», и делалось предложение о тайном визите в Берлин представителей Антанты, которые смогут самостоятельно допросить арестованного. В марте английский и французский офицеры провели в Берлине согласованный с МИД неформальный допрос Радека, очевидно, чтобы оценить потенциал «красной угрозы» своим собственным странам[328].

В своих воспоминаниях о работе в Германии Радек не жалел красок для того, чтобы представить дело таким образом, будто он чудом избежал судьбы Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Он утверждал, что его пытались избить до смерти в момент приема в тюрьму, позже во время одной из прогулок по тюремному двору в него стреляли из располагавшейся по соседству казармы, но выстрелы не достигли своей цели[329]. В то время как советские газеты возмущались тем, что арестованного содержат в одиночной камере закованным в цепи, Радек достаточно быстро добился смягчения тюремного режима. Ему стали приносить свежую прессу, разрешили передавать на волю письма и статьи, принимать гостей.

Вошедший в историю «салон Радека» в берлинской тюрьме Моабит, а затем на квартире барона Райбница, куда переселили важного заключенного, регулярно посещали не только коммунисты, но и представители германской промышленной и политической элиты[330]. В их числе был контр-адмирал Пауль фон Гинце, который в июле 1918 года стал предпоследним статс-секретарем иностранных дел Германской империи. Благодаря его активным переговорам с советским полпредом Иоффе был подписан советско-германский Добавочный договор, который ввел в правовое поле отношения между двумя странами. Если верить Радеку, Гинце «стоял за сделку с Советской Россией и заявил, что очень хотел бы видеть теперешние отношения внутри России собственными глазами». Гостя больше всего волновал вопрос о перспективах пролетарской революции на Западе: «придет ли она раньше, чем Антанта съест Германию?»[331]

Сам Радек свое вынужденное пребывание в Берлине использовал для расширения полезных контактов и разоблачения утверждений прессы о том, что германская компартия находится под полным контролем Москвы. «Духовная и материальная взаимопомощь не является решающим фактором влияния русского коммунизма на европейский», – писал он в сочинении, адресованном немецкой буржуазии. «Таковым является само существование Советской России, ее героическая борьба за жизнь. Это обстоятельство влияет на рабочих гораздо больше, нежели брошюры и рубли. При этом следует отметить, что коммунистическое движение в Германии, опирающееся на традиции марксистского образа мышления трех поколений, меньше всего нуждается в подобной помощи извне»[332].

Имеющиеся в распоряжении исследователей документы говорят об обратном. На протяжении 1919 года усилиями коминтерновских эмиссаров в Берлин были переправлены значительные суммы в рублях и марках, бриллианты и прочие драгоценности. Среди лидеров КПГ разгорелась настоящая борьба за управление финансовыми потоками. Александр Абрамович, посланный Лениным для создания коммунистических партий в странах Европы, в своем отчете от 29 сентября 1919 года возмущался тем, что из-за субсидий из Москвы немецкие коммунисты совершенно забросили сбор членских взносов.

«Создается соревнование, чтобы попасть ближе к портмоне. Все мыслят только так, что за всякую мелочь член партии должен быть вознагражден». Каждый считает, что если он получит достаточно денег, то сделает революцию. «Дезорганизация, которую внесли средства, хаотически посланные через оказии и любыми курьерами, велики. И лучше ничего не получать, чем получать таким образом…»[333] Это пожелание так и не было реализовано на практике, так как противоречило установкам Исполкома Коминтерна на отбор лояльных кадров путем избирательного финансирования.

В качестве примера можно привести решение ИККИ от 22 июля 1919 года: «Командировать и дать тов. Курелла для Немецкой коммунистической партии в Австрии ценностей на 300 000 руб. Ценности эти подлежат выдаче лишь в том случае, если партия работает хорошо». В противном случае член руководства КПГ Альфред Курелла должен был перевезти их в Германию[334]. Однако и месяцем позже секретарь ИККИ Ян Берзин просил у Зиновьева ускорить отправку денег «спартаковцам», которая постоянно срывается из-за бюрократической волокиты[335].

Ян Берзин

1920-е

[Из открытых источников]

Нелегальный характер финансирования делал неизбежным появление цепи посредников при передаче денег от большевиков к их зарубежным соратникам. В Германии такую функцию принял на себя Яков Рейх, получивший при отъезде из Москвы напрямую из Госбанка огромные средства[336], формально предназначавшиеся для организации издательств Коминтерна. Будучи к тому же доверенным лицом Зиновьева, он в какой-то момент оказался «серым кардиналом» КПГ, не только финансируя компартию, но и контролируя проведение ею линии, разработанной в Москве. Это запрограммировало его постоянные конфликты с лидерами германской компартии, которые не без оснований подозревали, что Рейху поручена слежка за ними.

Во время пребывания в тюрьме Радек находился в постоянном контакте с руководством КПГ, удаленно принимая участие в подготовке всех партийных совещаний лета – осени 1919 года. Там же он познакомился с рукописью работы Розы Люксембург о русской революции. Понимая, какое значение имеет образ несломленной революционерки, принявшей мучительную смерть, он в дальнейшем отстаивал версию о том, что по выходе из тюрьмы Роза сняла свою критику в адрес большевиков, согласилась с их политическим курсом и в ходе Германской революции никаких разногласий между ними больше не возникало[337].

В Кремле не жалели усилий для вызволения Радека из тюрьмы – он был даже назначен чрезвычайным и полномочным представителем Советской Украины в Германии (после этого тюремную парашу в его камере заменил фаянсовый горшок[338]). Через адвоката Курта Розенфельда Радек находился в контакте со своим недавним начальником – в августе Чичерин уверял узника Моабита, что советской дипломатии удалось добиться гарантий английского правительства для его безопасного проезда через Литву, если немецкие власти решатся на его освобождение[339].

Сам заключенный времени даром не терял, руководил из заключения компартией и встречался с политиками и предпринимателями, рисуя и первым, и вторым блестящие перспективы сотрудничества с Россией[340]. «Салон Радека», разместившийся в конце концов в квартире тюремного надзирателя, стал образом для неформальной дипломатии, граничащей с авантюризмом. О либеральном отношении к нашему герою властей демократической Германии свидетельствовал уже тот факт, что он беспрепятственно писал воззвания от имени коммунистических групп разных стран, которые потом рассылались их «авторам»[341].

Радек не был бы Радеком, если бы во время вынужденного ограничения стенами тюремной камеры не попробовал свои силы на теоретическом фронте. Пытаясь применить ленинскую модель партии профессиональных революционеров к условиям Центральной и Западной Европы, он написал брошюру со скромным названием «Развитие мировой революции и тактика коммунистических партий в борьбе за диктатуру пролетариата»[342]. В ней автор свел воедино сложившуюся у него картину международных отношений и личный опыт общения с немецкими коммунистами первого часа, сопоставил решения Первого конгресса Коминтерна, которые вышли в свет на немецком языке, с итогами первых конференций КПГ.

Работа начиналась с апокалипсического видения перспектив мирового развития – прошедшая война была последней для капиталистического строя в целом, и для Германии в частности – ибо в будущем эту страну добьют правящие круги стран Антанты перед тем, как сами отправятся в историческое небытие. Только пролетарская революция способна расчистить руины, оставленные войной. В ходе своей революции из-за демократических иллюзий германские рабочие добровольно отдали власть буржуазии, но им придется вновь подниматься на борьбу за «Федеративную Социалистическую Всемирную республику Советов».

Осенью 1918 года в Германии произошла полная реставрация прошлого, исчезли только монархические вывески, утверждал автор. Поскольку революция победила без борьбы, победа контрреволюции произошла точно так же. В брошюре был детально разработан вопрос об отличиях ситуации в России от Западной Европы: в последней имелся разрешенный крестьянский вопрос, эффективный государственный аппарат и прочные позиции реформистских партий. Тем более актуальным, по мнению автора, становится формирование в европейских странах коммунистического авангарда, который должен «вылущиться» из потерпевшей крах социал-демократии. Нельзя жить в безвоздушном пространстве, демонстрируя «детское коммунистическое сектантство» в ожидании того, что массы сами придут к коммунизму. Эпоху революционной борьбы сменил период будничного партийного строительства[343]. Через пару месяцев этот тезис возьмет на вооружение Ленин, начав излечение «детской болезни левизны» в зарубежных компартиях.

Не менее ярко и доходчиво Радек высказался по поводу верхушечной организации переворотов и вооруженных восстаний, которые в Германии 1919 году превращались в карикатуру на самих себя, но стоили жизни многим сотням радикально настроенных активистов. «Опасность путчизма будет преодолена только тогда, когда собственный опыт рабочих, их разбитые головы докажут им, что не так уж и неправа была КПГ, утверждая, что нельзя считать образцом врачебного искусства попытку насильно извлечь на свет здорового ребенка на втором месяце беременности»[344]. В работе подчеркивалась необходимость искать в Германии отличные от России пути борьбы. Простое перенесение на зарубежную почву рабочих Советов приводит к тому, что они теряют свою революционную направленность, превращаются в дополнение к существующим профсоюзам. Поэтому в Германии в конце 1918 года «не было действительно массового стремления к созданию рабочих советов».

Можно быть уверенным в том, что Радек разделял сомнения Розы Люксембург о преждевременности образования Коммунистического Интернационала, однако предпочитал держать их при себе. Международная организация коммунистов способствовала поляризации сил в рабочем движении, писал он, привела к появлению центра, на который будут ориентироваться революционные рабочие. Партии левых социалистов рано или поздно придут в ее ряды, «и, будем надеяться, без своих вождей». История еще посрамит тех, кто считает Коминтерн «организатором тайных заговоров посредством засылки эмиссаров, московской фабрикой революционных рецептов»[345]. Коммунизм нельзя насадить силой, перед нами – период сосуществования пролетарских и коммунистических государств, подчеркивал автор. Лишь через несколько лет с этим тезисом согласятся в руководстве Коминтерна, добавив к «сосуществованию» прилагательное «длительное», а после 1945 года – еще и «мирное».

Во время пребывания в тюрьме, а затем под домашним арестом Радек заочно схлестнулся с самим Карлом Каутским. В данном случае он не предвосхищал ленинские взгляды, как в случае с «левизной», а следовал за ними, высмеивая филистерство крупнейшего марксистского теоретика в своем фирменном стиле: карасю нравится быть запеченным в сметане, как утверждают поваренные книги. Но буржуазия не карась, и она вряд ли отдаст все свои богатства. Убеждать ее – все равно, что размахивать картонным мечом перед лицом грабителя.

Надежды Каутского на то, что западноевропейским пролетариям не придется прибегать к террористическим методам, так как они составляют большинство населения и могут проголосовать за свои права, являются чистой утопией. «Пролетариат не кровожаден, но он знает из исторического опыта, что насилие и террор никогда не создавали новых производственных отношений, не формировали новый общественный строй»[346].

Подобные фразы, равно как и утверждение, что «пролетариат знает, что силой не заставить крестьян возделывать их поля», выглядели почти как антисталинский манифест, хотя и были написаны еще в 1919 году. Утопия «светлого будущего», в которое следовало революционным насилием загнать население вначале одной России, а затем и всего земного шара, расцветала на почве, обильно политой кровью вначале мировой, а потом и гражданской войны.

Радеку, как и его единомышленникам в руководстве партии большевиков, следует предъявить исторический упрек в другом: толкуя в свою пользу понятие «диктатуры пролетариата», они отказывались разделить власть с идейно близкими им политическими силами левого толка. Известная шутка той эпохи – в России может быть несколько партий, только одна из них будет править, а другим придется сидеть в тюрьме – вполне соответствовала менталитету «солдат революции», олицетворением которого были слова и дела Карла Радека.

В начале 1920 года советско-германские переговоры о его освобождении завершились – Радека обменяли на нескольких немецких военнопленных, задержанных в России в качестве заложников. Его путь пролегал через вернувшую себе независимость Польшу, которую Радек мог бы считать своей родиной. Там знаменитого соотечественника буквально задушили своим вниманием польские офицеры. Один из них, генерал Сикорский, позже станет премьер-министром Польши. Всех волновал один и тот же вопрос: «Как же это я, воспитанный в польской культуре, могу быть большевиком и могу посягать на независимость Польши?»[347] Вряд ли их убедили уверения оппонента, что Советская Россия не собирается посягать на нее. До советско-польской войны оставались считанные недели. Оказавшись на границе, которая выглядела как линия фронта, Радек попросил две подводы для багажа, состоявшего почти исключительно из книг, и потребовал прекращения всяких военных действий в момент перехода им линии фронта[348]. Начиналась вторая глава его российской биографии.

2.9. Карл Радек и Пауль Леви

Покинув Германию, Карл Радек не оставил своим вниманием КПГ, с большими потерями пережившую первый год своего существования. Пауль Леви, возглавивший партию после гибели ее вождей, олицетворял собой образ партийного интеллигента, одаренного публициста, но слишком мягкого человека для того поста, на который привели его арьергардные бои германской революции. Важным фактором силы для него было знакомство с русскими эмигрантами, укрепившееся в годы Первой мировой войны, когда они вместе пытались сформировать в Швейцарии интернационалистскую альтернативу социал-патриотам. Именно Леви сыграл важную роль при организации легендарного возвращения Ленина и его соратников в Россию в «пломбированном вагоне». Поручившись перед германскими властями, что в нем будут только граждане Российской империи, Леви прекрасно знал, что среди них через всю Германию собирается проехать и австро-венгерский подданный Карл Радек.

В отличие от последнего новый лидер КПГ оказался не в своей тарелке. «Гуманистически настроенный, блестящий аналитик и яркий оратор, адвокат Пауль Леви легко завоевывал симпатии интеллектуалов. Гораздо труднее ему было убеждать простых рабочих. Его высоко ценили в партии за несомненные способности, но он так и не стал популярной фигурой»[349]. Весной – летом 1919 года он легально проживал во Франкфурте-на-Майне, в то время как Правление КПГ несколько раз покидало Берлин, спасаясь от полицейских преследований. Следы его руководства невозможно найти ни в мартовской всеобщей стачке в Берлине, ни в деятельности коммунистического правительства Советской Баварии в апреле 1919 года.

Зачарованный победой российских большевиков, Леви сосредоточил свое внимание на собирании партийных сил, действуя в целом в духе ленинской модели расколов и отмежеваний. Как и Ленин в годы эмиграции, Леви вел борьбу на два фронта, пытаясь отобрать массовую базу у левых коммунистов, центром которых был Гамбург, и у пацифистски настроенных социалистов, находившихся справа от КПГ. Последние в апреле 1917 года образовали собственную партию – Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ), войдя в историю немецкого рабочего движения как «независимцы».

Леви крайне ревниво относился к любым попыткам независимцев наладить прямые контакты с Москвой, поскольку те пытались возродить традицию единого социалистического движения эпохи Маркса и Лассаля. У большевиков не может быть зарубежных друзей, могут лишь быть закаленные в борьбе единомышленники, неоднократно подчеркивал лидер КПГ. Слух о том, что в Россию с ознакомительной поездкой отправляется сам Карл Каутский, заставил его написать письмо Ленину. Леви увидел в этом попытку левых социалистов выступить в роли посредников между Советской Россией и Германией и прямо заявил, что предпочел бы видеть в этой роли кого-то из буржуазных политиков. Он предупреждал московских товарищей, что Каутский и его единомышленники тут же запишут «дружбу с вами» на свой счет, заработав дополнительные очки в борьбе за влияние на радикально настроенных рабочих. «Для нас сейчас сильнейшим препятствием являются двусмысленность и лживость независимцев»[350], – подчеркивал Леви в своем письме.

После гибели Розы Люксембург Леви нашел друга и единомышленника в лице Клары Цеткин, которая, как и он, олицетворяла собой умеренное крыло КПГ. 29 марта 1919 года Цеткин была кооптирована в Правление партии. Для Карла Радека, хорошо знавшего обеих женщин, они являлись воплощением пережитков довоенного социалистического движения. Это было как минимум несправедливо. Клара Цеткин уже на начальном этапе германской революции давала весьма жесткие оценки демократическим иллюзиям рабочего класса, который «получил власть без серьезной борьбы». Надежды на то, что социалисты на первых порах смогут делить власть с буржуазными партиями, не только беспочвенны, но и политически вредны, подчеркивала она. Спартаковцам отводилась роль паровоза, который «толкал бы массы вперед к принципиальным оценкам и революционному мужеству»[351].