Полная версия

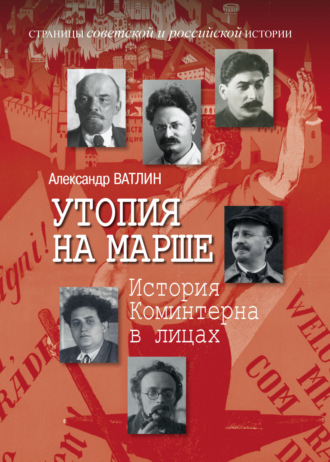

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

Главным в обращении было то, чего там не было. Правление компартии отказалось от революционной риторики и нападок на руководителей германской социал-демократии, отдавая себе отчет в том, что очередная порция приевшихся обвинений не добавит компартии никаких симпатий. В основе новой тактики лежало не только стремление отстоять насущные интересы рабочих, но и курс на завоевание массовой базы СДПГ и находившихся под ее влиянием свободных профсоюзов. Возглавив после слияния КПГ и НСДПГ в конце 1920 года массовую рабочую партию, Леви решился на демонстрацию политической самостоятельности, играя ва-банк. Он уже несколько раз подавал заявления об отставке, и отказ Москвы принять новую тактику стал бы достойным поводом для того, чтобы бросить перчатку. В свою очередь Радек, находившийся в тот момент в Германии, видел в Открытом письме шанс пробить стену догматизма в руководстве РКП(б), которое ничего не хотело слышать о стратегическом отступлении в Европе.

Этот шанс превратился в реальную перспективу после того, как его совершенно неожиданно поддержал Ленин: «Я видел только Открытое письмо и считаю его совершенно правильной тактикой (я осудил противоположное мнение наших „левых“, которые были против этого письма)»[391]. Под последними подразумевались Зиновьев и Бухарин, которые продолжали ревниво отслеживать коминтерновскую активность Радека. Коллективная отставка «левитов», случившаяся еще до мартовских событий, перечеркнула намечавшийся поворот КПГ к признанию политических реалий, связанных со становлением Веймарской республики. Так или иначе, «свержение Правления под руководством Пауля Леви в феврале 1921 завершило собой первый этап большевизации КПГ»[392].

Карл Радек оказался в ситуации мучительного выбора. На одной чаше весов находилась новая тактика, которая совпадала с его видением будущего коммунистического движения, на другой – явная нелояльность Леви, который расценил попытку поднять вооруженное восстание как «путч» левых радикалов. Это выглядело как открытая фронда против генеральной линии Исполкома Коминтерна, который устами своего эмиссара Бела Куна требовал от немецких коммунистов следовать «тактике наступления» любой ценой. Для Леви Кун, бездумно транслировавший указания Москвы, являлся «наполовину шутом, наполовину – преступником», об этом он прямо заявил членам Правления компартии.

Принять непростое решение Радеку помог тот очевидный факт, что председатель КПГ, как и он сам, в рабочем движении являлся чужим среди своих. «Леви сплачивал людей против себя, даже тех, кто изначально был готов безоговорочно следовать за его политическим руководством. Вследствие этого он повсюду видел заговоры против себя самого», – писал в своих мемуарах член Правления КПГ Пауль Фрелих. Его товарищи и коллеги, вышедшие из рабочей среды, чувствовали на себе глубокое презрение человека, повседневное поведение которого выглядело для них как череда «аристократических аллюров»[393].

На заседании Исполкома Коминтерна, состоявшемся 22 февраля 1921 года, Радек был вынужден присоединиться к критике германской компартии, прибегнув к уничижительному сравнению: «Перед нами не массовая партия, а ребенок с рахитичными ножками и водянкой головного мозга»[394]. Еще не зная об отставке Леви (она была принята Правлением КПГ в тот же день), он продолжал защищать тактику Открытого письма. Его главным аргументом была ссылка на мнение Ленина.

Однако на тот момент ЦК РКП(б) все еще оставался местом для дискуссий, и в дело вступили оппоненты слева. Не решаясь напрямую перечить вождю, Зиновьев назвал новую тактику «скорее литературным измышлением, нежели массовым движением». Его поддержал Бухарин: «В письме сказано: мы хотим, чтобы пролетариат жил. Это звучит комично. Разве мы живем для нового капитализма? Из этого вытекает только одно следствие, что коммунизм означает смерть»[395].

То, что представители РКП(б) при обсуждении вопроса о КПГ выступили на февральском заседании ИККИ единым фронтом, имело своей причиной тайное соглашение, о котором Радек «вспомнил» лишь два года спустя, в разгар конфликта между ним и его главными оппонентами в Коминтерне. Зиновьев и Бухарин обещали не дезавуировать новую тактику немецких коммунистов, изложенную в Открытом письме, а Радек в ответ закрыл глаза на авантюристические планы сторонников «теории наступления» в КПГ, поддержанных отправленными в Берлин московскими эмиссарами[396].

К.Б. Радек выступает с трибуны на Красной площади на митинге в честь предстоящего открытия Третьего конгресса Коминтерна

17 июня 1921

[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 46. Л. 1]

Дипломатические компромиссы подобного рода, которые заключали между собой российские лидеры Коминтерна, резко контрастировали с их публичными заявлениями об открытости и прямолинейности пролетарской политики, которая противопоставлялась лживости закулисной дипломатии мирового империализма.

Принятие тактики единого рабочего фронта было следствием сложного компромисса, достигнутого между соратниками В.И. Ленина в отсутствие вождя

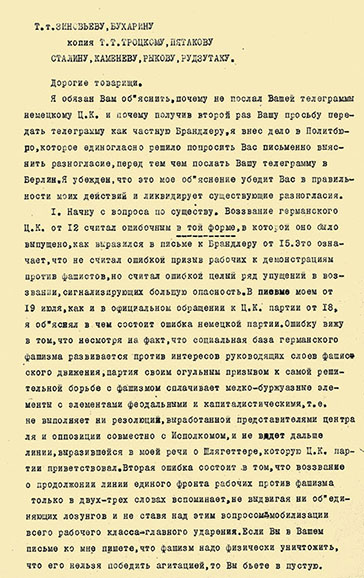

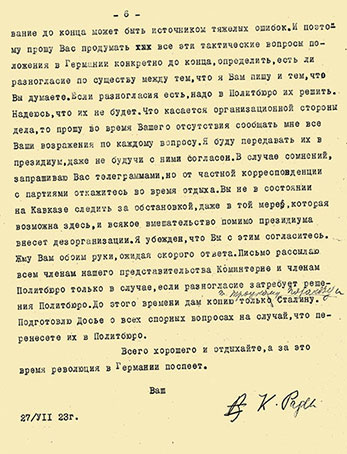

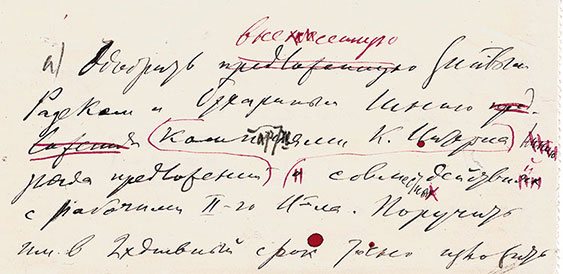

Письмо К.Б. Радека Г.Е. Зиновьеву и Н.И. Бухарину

27 июля 1923

[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 18–23]

После краха «мартовской акции» присоединение к доводам Леви означало бы для Радека не столько продолжение борьбы с «левизной» среди германских коммунистов, сколько разрыв пакетного соглашения с лидерами большевистской партии, более влиятельными, чем он сам. Не отличавшийся последовательностью и принципиальностью, он несколько дней выжидал исхода борьбы в руководстве КПГ. Если бы «левиты» получили поддержку большинства членов Правления, это привело бы к открытому конфликту между Берлином и Москвой. Кто знает, не увидел ли Радек в этом свой уникальный шанс выйти на авансцену международного коммунистического движения.

Однако Леви остался в меньшинстве и покинул вначале пост председателя КПГ, а затем и саму партию, начав бескомпромиссную публицистическую борьбу с ее путчистскими настроениями. В брошюре «Наш путь», излагавшей обстоятельства конфликта, он давал эмоциональную характеристику руководящего ядра Коминтерна: «Исполком превращается в чрезвычайку, действующую за пределами России… Нынешнее состояние дел, быть может, нормально для Интернационала сект, но неприемлемо для Интернационала массовых партий»[397].

Выбор Радека был предопределен печальным опытом его поражений во внутрипартийных схватках довоенного периода. Ввязываться в безнадежную борьбу проигравшей фракции ему явно не хотелось, тем более что он был связан джентльменским соглашением с Зиновьевым. Он благополучно забыл о том, что писал о леворадикальном путчизме во время заключения в берлинской тюрьме Моабит: «Потребовался ряд кровавых уроков, чтобы передовые отряды пролетариата поняли весь вред местных выступлений и вооруженной борьбы против усиливавшейся капиталистической власти. Потребовались Бремен, мартовские беспорядки в Берлине и Мюнхенская катастрофа, чтобы покончить с путчистскими настроениями в первых рядах германского пролетариата»[398]. Попытка вооруженного восстания в Центральной Германии весной 1921 года наглядно показала, что подобные настроения далеко не изжиты. Отказ Радека от борьбы с ними продемонстрировал, что его тактическая гибкость превратилась в политическую беспринципность.

Чтобы сохранить себя в обойме Коминтерна, Радеку пришлось выступать в роли кающегося грешника, проглядевшего скрытый оппортунизм Леви. «Я сказал себе: моя обязанность удержать его и бросить только тогда, когда он станет действовать против нас». Этот момент настал. «Плохая услуга германской партии, если мы не укажем ей на существование правого крыла», – заявил он на заседании ИККИ 4 апреля 1921 года. Представитель Правления КПГ Курт Гейер не остался в долгу, ответив, что речь идет не о скрытых оппортунистах, а о старых и проверенных кадрах, которые неоднократно выступали против путчистских настроений, видя в них путь в тупик. «Хотя товарищей Радека и Зиновьева трудно заподозрить в любви к сектантской партии, однако та борьба, которую они ведут против мнимого правого крыла, должна неизбежно повести к развитию сектантства»[399].

Силы были неравны, и чуда, подобного исходу борьбы Давида и Голиафа, не произошло. Стремясь отвести от себя удар, Радек в течение нескольких дней написал объемистую брошюру против Леви, послесловие к которой было датировано 1 мая 1921 года. История ренегатства «левитов» описывалась в том же самом духе, в котором будет развиваться сталинская идеология показательных процессов: враг партии – враг изначально, он лишь долгое время маскируется, скрывая свою гнусную личину.

Согласно легенде, придуманной Радеком, его недавний соратник в корыстных целях втерся в доверие к Розе Люксембург, а возглавив компартию, оказался ни к чему не способным нытиком, который постоянно саботировал решения Коминтерна. Единственный упрек, который Радек адресовал самому себе, – он не сразу разглядел, что имеет дело с «политическим резонером, а не революционным борцом». Брошюра завершалась недвусмысленным ультиматумом в адрес тех партийных функционеров, кто скрытно или явно поддерживал свергнутого вождя: в Германии «для партии левых независимцев или правых коммунистов уже не осталось места»[400]. Ядовитый тон публицистики подобного рода вызвал возмущение только у Клары Цеткин[401], но ее мнение уже мало кого волновало.

2.12. Идея единого рабочего фронта

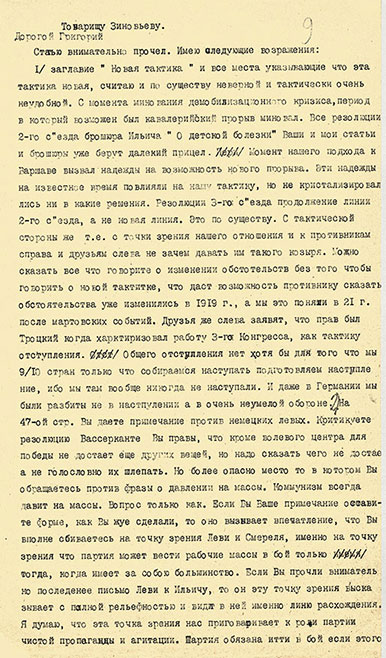

В своей брошюре, посвященной итогам Третьего конгресса, Зиновьев начал готовить компартии к признанию неприятных реалий – революционный кризис первых послевоенных лет закончился, нужно начинать длительную организационную работу по завоеванию на сторону коммунистов большинства рабочего класса[402]. Радек, прочитавший рукопись, написал Председателю ИККИ, что говорить о масштабном повороте Коминтерна «по существу неверно и тактически очень неудобно»[403].

Ситуация в Европе изменилась уже в 1919 году, сразу же после завершения демобилизационного кризиса, и политические оппоненты поставят в упрек коммунистам то, что они признали очевидные истины с таким опозданием. «Друзья же слева заявят, что прав был Троцкий, когда характеризовал работу Третьего Конгресса как тактику отступления».

Радек явно лукавил, когда утверждал, что в политическом плане Третий конгресс был простым продолжением Второго и не изобрел никакой новой тактики коммунистов. Перемена курса была налицо, и ее отстаивал сам Ленин, ссылаясь среди прочего на Открытое письмо КПГ. «Я от своего ребенка, от тактики Открытого письма ничуть не отказываюсь», – подчеркивал Радек, прекрасно понимая, что его акции в Коминтерне после завершения конгресса резко выросли. Естественно, о вкладе Пауля Леви в разработку новой тактики после того, как тот был объявлен ренегатом и исключен из КПГ, предпочитали не говорить.

Леви, а заодно и чех Шмераль были упомянуты Радеком только в негативном плане как представители политического течения, называющего себя коммунистическим, но так и не ухватившего сути большевизма. «Более опасно то место, в котором Вы обращаетесь против фразы о давлении на массы. Коммунизм всегда давит на массы. Вопрос только, как. Если Вы Ваше замечание оставите в форме, как уже сделали, то оно вызовет впечатление, что Вы вполне сбиваетесь на точку зрения Леви и Шмераля, именно на ту точку зрения, что партия может вести рабочие массы в бой только тогда, когда имеет за собой большинство… Я думаю, что эта точка зрения приговаривает нас к роли партии чистой пропаганды и агитации»[404].

Критические замечания К.Б. Радека на пафосную оценку итогов Третьего конгресса, данную Г.Е. Зиновьевым

15 сентября 1921

[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 553. Л. 9–10]

Тональность и содержание письма от 15 сентября 1921 года показывали, что Радек не просто вернулся на позицию «второго лица» в иерархии всемирной партии коммунистов, но и получил себе в вотчину оперативное управление германской компартией. На первом же заседании ИККИ после завершения Третьего конгресса Радек и Зиновьев схлестнулись при обсуждении практики отправки за границу эмиссаров с чрезвычайными полномочиями. Зиновьев согласился с тем, что в данной области сохраняется произвол, но свел проблему к самоуправству отдельных лиц. «Некоторые из наших людей, отправляющихся за рубеж для выполнения какого-нибудь технического задания, например, переправки литературы, сразу же по пересечении границы начинают чувствовать себя представителями Исполкома и мандат вырастает в их глазах. Чем дальше от Москвы, тем больше мандат. И тут совершаются великие глупости»[405]. Радек возмутился, поняв, что это камушек в его огород. Он заявил, что институт представителей – стержень нашей работы, и в данном случае Председатель ИККИ позволил себе выпад против организации, которую сам же и возглавляет. Что же касается недостаточной подготовки кадров, то «осел будет ослом и у нас, и в Испании».

Подобные стычки были нередки в первые годы работы Коминтерна и не приводили к дисциплинарным последствиям, если не затрагивали интересы первых лиц в РКП(б). Летом – осенью 1921 года Радек пользовался полным доверием Ленина и мог считать себя неприкасаемым. Ему и пришлось проводить в жизнь линию на концентрацию сил в руководстве КПГ, которая подразумевала сотрудничество между оставшимися в партии «левитами» и левыми радикалами, захватившими лидерство в Берлинском окружном комитете КПГ. На партийном съезде в Йене (22–26 августа 1921 года) противоборствующие стороны дали соответствующие обещания.

Радек имел все основания занести достигнутую победу на свой счет. 6 сентября 1921 года он писал Якову Рейху: «Партия объявила: да, мы совершили ошибки. В будущем мы будем в тысячу раз более осторожными, но мы хотим вести активную политику, никакая иная невозможна в нынешних условиях. Исход выборов в Правление означает, что бразды правления попали в руки активной части партии»[406]. В этих словах было нечто большее, чем удовлетворение бюрократа от удачно проведенного мероприятия. Главный куратор КПГ считал, что партия преодолела зону турбулентности и может ставить перед собой серьезные политические задачи.

Международная обстановка и внутриполитическое положение Германии давали достаточно поводов для того, чтобы коммунисты обозначили свою позицию в вопросах текущей политики, вместо того чтобы подталкивать немецких рабочих к новым революционным боям. После того, как в мае 1921 года на Лондонской конференции были определены параметры репарационных платежей Германии, в стране резко выросла инфляция. С помощью печатного станка правительство пыталось залатать дыры в государственном бюджете, а заодно и обменять на международных биржах как можно больше национальной валюты для осуществления первых платежей. Номинальная зарплата рабочих росла, однако стоимость жизни ее неизменно обгоняла. Временный подъем экономической активности сменила затяжная рецессия, предприниматели переходили к бартерным сделкам, сокращали производство, что вело к росту безработицы, особенно среди молодежи.

Россия также переживала один из переломных моментов своей истории. Революционная и государственная составляющая в мировоззрении и практической деятельности советского правительства все больше расходились между собой. В 1921 году участились конфликты ИККИ и Наркомата иностранных дел, которые выносились на заседания Политбюро ЦК РКП(б). В то время как коминтерновцы едва ли не открытым текстом обвиняли НКИД в саботаже собственной работы, Чичерин выдвигал в защиту своего ведомства неопровержимые аргументы: «Линия НКИД заключается в том, чтобы через миллионы трудностей благополучно прошла советская республика, цитадель мировой революции. Только с антибрестской точки зрения безразличия к существованию Советской республики можно эту линию отвергать… Все повсеместно смешивают РСФСР и Коминтерн, и несвоевременный шаг его может создать нам катастрофу»[407].

Гражданская война и политика военного коммунизма разрушили народное хозяйство страны, в Поволжье бушевал страшный голод. Зарубежные коммунисты прилагали немалые усилия для того, чтобы организовать международную кампанию помощи России, для этого были созданы специальные бюро в Москве и Берлине[408]. Исполком Коминтерна на своих заседаниях, посвященных организации кампаний солидарности с Советской Россией, рассматривал вопрос об обращении за поддержкой к Международному рабочему объединению социалистических партий (МРОСП), вошедшему в историю как Венский Интернационал[409]. Тем самым создавалась основа для совместных политических акций, которая в полной мере соответствовала духу и букве Открытого письма.

Своеобразной формой помощи Советской России в годы нэпа стало направление в нее по путевкам КПГ квалифицированных рабочих, владевших новейшими технологиями, освоенными в германской промышленности. Одна из таких колоний сформировалась на московском Электрозаводе, где в течение нескольких лет смогла наладить производство ламп накаливания с вольфрамовой нитью[410]. Фактически речь шла об идейно мотивированном промышленном шпионаже, который сыграл не последнюю роль в индустриализации СССР.

Ставка на идейных соратников делалась и при вербовке советской военной разведкой своих кадровых агентов. Документ соответствующего совещания, датированный 7 апреля 1921 года, давал однозначную установку: «1. Классовый характер войны, которую ведет Советская Россия с окружающими ее белогвардейскими государствами, создает необходимость постановки агентурной работы по отношению к государствам, обладающим развитым рабочим классом, на классовых началах… 2. Классовый характер агентурной работы выражается:

а) в подборе агентов на основе партийности и классового происхождения;

б) в самом широком содействии коммунистических организаций воюющих с нами государств»[411].

Комментируя этот и другие аналогичные документы, авторы сборника, посвященного становлению советской разведки, подчеркивают, что ее руководство «никогда не переоценивало помощи, оказываемой разведке со стороны организаций зарубежных компартий как в силу ограниченных возможностей по освещению важнейших военных объектов, так и в силу трудностей конспирации ведения разведывательной работы членами компартий даже при условии полного отхода их от активной партийной работы. Но тем не менее помощь зарубежных коммунистических партий военной разведке была весьма существенной, и, по сути дела, агентурные сети в некоторых странах были созданы при прямой помощи и поддержке коммунистических партий»[412].

Иностранные наблюдатели фиксировали произошедшую смену вех в российской внутренней и международной политике, пришедшуюся на рубеж двух десятилетий. Продолжавший сотрудничать с Радеком журналист и писатель Артур Рэнсом издал в 1921 году книгу, основанную на интервью с лидерами РКП(б). В ней он сформулировал нечто вроде теории конвергенции двух враждебных миров: «Только слепцы не видят того, что коммунистическая Европа меняется так же быстро, как и капиталистическая. Если нам удастся оттянуть начало их борьбы, то по истечению времени воинственные элементы на обеих сторонах забудут о причинах своего противостояния»[413]. Такие практики советского строительства, как Л.Б. Красин и А.И. Рыков, думают не о коммунистической утопии, а о том, как вырвать Россию из вековой отсталости. «Следует признать, что с громкими криками и огромным напряжением коммунисты делают в России то, что на их месте сделало бы любое другое правительство».

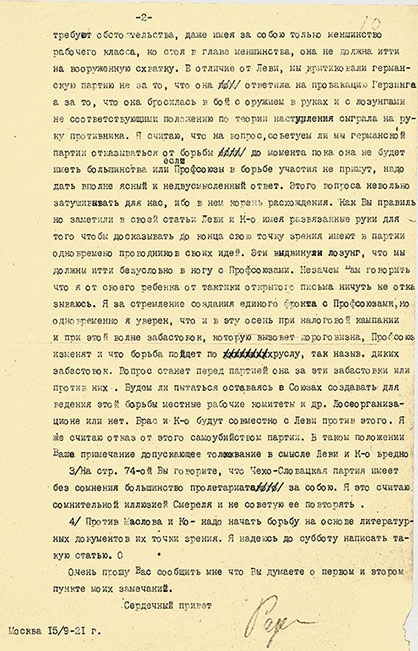

К.Б. Радек и А.И. Рыков в кулуарах Третьего конгресса Коминтерна

23 июня – 12 июля 1921

[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 158. Л. 1]

Рэнсом имел в виду новую экономическую политику, которая вернула в страну рыночные отношения и материальный интерес, прежде всего для крестьянства, составляющего подавляющее большинство ее населения. С точки зрения английского журналиста, у Запада не было оснований для того, чтобы мешать модернизации России. Какое бы правительство не пришло после большевиков, оно либо будет проводить их политику – форсированными темпами преодолевать вековую отсталость, либо «позволит России и дальше превращаться в колонию». А это закончится тем, что «русская болезнь» перекинется на всю Европу[414].

Перемены во внутренней и внешней политике Советской России не могли не затронуть сферу Коминтерна. Менее чем через три года после его основания руководство РКП(б) признало крах надежд на «короткую перспективу», которая подразумевала победу рабочего класса в ключевых европейских странах уже в ходе Первой мировой войны или сразу же после ее окончания. «Война не завершилась непосредственно пролетарской революцией», – говорилось в резолюции о мировом положении, принятой на Третьем конгрессе Коминтерна. Новая тактика, вызревавшая на протяжении 1921 года и получившая название «единого рабочего фронта», в большей степени соответствовала как внешнеполитическим задачам Советской России, так и состоянию зарубежных компартий[415].

Левые радикалы и политические сектанты в коммунистическом движении, не желавшие идти на сотрудничество с близкими политическими силами, не без основания называли единый фронт «нэпом во всемирном масштабе». Напротив, рационально мыслящие политики и публицисты как в социалистическом движении, так и за его пределами ставили вопрос о том, не потерял ли смысл его организационный раскол, не приведет ли восстановление единого Интернационала к умножению его политической мощи. Обращаясь к большевикам в лице А.В. Луначарского, писатель В.Г. Короленко выражал мнение многих представителей либеральной интеллигенции на первом году нэпа: «Приходится задуматься о причинах явного разлада между западноевропейскими вожаками социализма и вами, вождями российского коммунизма. Ваша монопольная печать объясняет его тем, что вожди социализма в Западной Европе продались буржуазии. Но это, простите, такая же пошлость, как и то, когда вас самих обвиняли в подкупности со стороны Германии»[416].

2.13. Сближение с социалистами

Курс на политическое сотрудничество различных отрядов рабочего класса стал лейтмотивом деятельности Венского Интернационала, который летом – осенью 1921 года выдвинул ряд конкретных инициатив, пытаясь усадить за стол переговоров коммунистов и социал-демократов. Осенью 1921 года Коминтерн также сделал первые шаги навстречу европейским социалистам, призвав рабочие партии к координации своих действий при сборе помощи голодающим Поволжья и в борьбе против белого террора в ряде европейских стран. Реагируя на сигналы из Москвы и из Лондона, печатный орган НСДПГ газета «Фрайхайт» 4 декабря 1921 года опубликовала план совместных действий всех рабочих партий для защиты немецкого рабочего класса от наступления предпринимателей. «Общность экономических интересов должна отодвинуть на задний план наши прошлые разногласия», – утверждалось в документе.

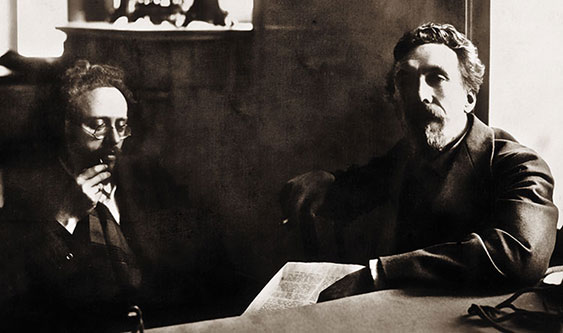

Записка В.И. Ленина в Политбюро ЦК РКП(б) о тактике Коминтерна в отношении международного меньшевизма

Не позднее 1 декабря 1921

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22296. Л. 1–1 об.]

Решение Политбюро ЦК РКП(б) от 1 декабря 1921 года, запустившее процесс перехода к новой тактике в Коминтерне, осторожно говорило о возможности «совместных действий с рабочими II Интернационала»[417], исключая его вождей, якобы давно и бесповоротно подкупленных буржуазией.

Однако очень скоро стало ясно, что без них не обойтись. Первым это понял Радек, которому не впервой было подавать руку политическим противникам. Переворачивая ситуацию с ног на голову, он утверждал, что откат революционной волны приводит к тому, что для рабочих исчезают какие-либо надежды на реформы, улучшающие их материальное положение. «И если мы сейчас берем новый курс, то это не значит, что мы капитулируем перед Амстердамским, Вторым и Двухсполовинным Интернационалами, но мы подвергаем их такому испытанию, когда они вынуждены будут на глазах масс сбросить с себя маски»[418].

Такая формулировка, многократно растиражированная западной прессой, давала противникам Коминтерна повод для заявлений, что его лидеры отнюдь не стремятся помочь рабочему классу, а хотят только перетянуть его в свои ряды. Не было ясности и среди самих коммунистов. Протеже Радека в КПГ, недавно ставший лидером партии, Генрих Брандлер 4 декабря высказался против того, чтобы брать за основу стихийное движение и вносить сумятицу в представления о пути Коминтерна. «Следует возглавить массы и повести их за собой»[419]. Брандлер, Бестель и другие участники дискуссии повторяли тезис об опасности заражения компартий оппортунизмом, призывали к учету национальных особенностей (так, во Франции в тот момент не было сильной социалистической партии, зато было мощное движение анархо-синдикалистов, которое отказывалось от любых форм сотрудничества с реформистами). Итальянец Дженнари признал, что его партия не сможет объяснить простым рабочим, почему коммунисты вначале раскололи рабочее движение, а теперь предлагают социалистам сотрудничество. Аргументы приводились даже из сферы практического психоанализа: тяга к единству основана на психологии рабочего класса, и следование ей может привести тактический хаос в ряды компартий[420].