Полная версия

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

Плакат

1921

[Из открытых источников]

С каждым днем тональность публицистических выступлений нашего героя нарастала. «Мировой октябрь приближается, и по мере того, как он приближается, мы будем расти в силе, и если еще союзникам удастся устроить какой-то десант на юге России, то они позорно провалятся с этой затеей»[284]. Пролетариат Европы, которого мы зовем на помощь, уже виден на горизонте, вместе с ним мы сметем все твердыни мирового империализма. Все это уже напоминало не сказку о Мальчише-Кибальчише, которому нужно было «только день простоять, да ночь продержаться», а ультиматум, выдвинутый историческими победителями обреченным проигравшим.

Ответ Берлина на подобные пророчества не заставил себя ждать. В последние дни существования Германской империи ее политическую элиту вопрос о недопущении в стране революции занимал никак не меньше, чем мысли о последствиях военного поражения. Если раньше полицейские власти Берлина сквозь пальцы смотрели на то, что в представительстве РСФСР нашли прибежище левые социалисты, печатавшие там свои агитационные материалы, то теперь здание на бульваре Унтер-ден-Линден воспринималось едва ли не как генеральный штаб грядущего государственного переворота. 6 ноября 1918 года после грубо сработанной провокации (накануне из «случайно разбившегося» дипломатического багажа на берлинском вокзале рассыпались революционные листовки) советское полпредство было выслано из Германии.

Согласно нормам дипломатии, такая же судьба должны была постигнуть и московское представительство Германской империи, работавшее в статусе консульства (персонал посольства покинул столицу Советской России в начале августа, перебравшись на территорию, оккупированную германской армией). Продолжая разговор о радековских адресах 1918 года, вернемся в Денежный переулок, где находилось консульство во главе с Гаушильдом.

Как только в Москву пришли сообщения о свержении кайзера Вильгельма Второго, здание посольства и персонал консульства были захвачены распропагандированными немецкими военнопленными. После хаотического голосования, закончившегося единогласно принятой резолюцией, они провозгласили себя Германским Советом рабочих и солдатских депутатов[285]. Этому органу отводилась роль то ли посольства будущей Советской Германии в России, то ли ее будущего правительства. Немецкие чиновники были посажены под домашний арест. Они были уверены, что за произошедшим «дворцовым переворотом» (А. Паке) стоял все тот же Карл Радек.

Захват здания посольства стал одной из причин того, что новые власти в Берлине отказались вернуть в страну дипломатическое представительство Советской России. В последующие дни из германской столицы в Москву приходили противоречивые сигналы. В то время как Берлинский Совет рабочих и солдат посылал приветы новой России и высказывался за скорейшее восстановление «братских отношений», временное правительство – по три представителя от рабочих партий СДПГ и НСДПГ, назвавшее себя Советом народных уполномоченных (СНУ), по согласованию с чиновниками дипломатического ведомства всячески затягивало решение данного вопроса.

Иоффе и его люди доехали только до демаркационной линии – военные отказались пропускать их на российскую территорию, пока для обмена из Москвы не прибудет персонал германского консульства. 11 ноября полпред жаловался по прямому проводу Радеку, что их охраняют как преступников вооруженные солдаты, утверждая, что это защита от возможного нападения белогвардейских отрядов на поезд, стоявший на запасных путях.

Радек тут же нашелся: если вас охраняют от белых, значит, следуя простой логике, немецкие солдаты – уже красногвардейцы! Чтобы поднять настроение обитателей поезда, которые почти неделю сидели в нетопленых вагонах, он сообщил, что военнопленные, захватившие здание в Денежном переулке, реквизировали в пользу советской власти запасы прекрасного рюдерсхаймского вина, которое будет выпито, как только Иоффе и его соратники окажутся в Москве[286].

Впервые получив прямой провод с Берлином после свержения монархии, Чичерин провел обстоятельный разговор с левым социалистом Оскаром Коном, который работал адвокатом в советском полпредстве. Получив информацию о формировании СНУ и уходе «спартаковцев» в оппозицию, нарком попросил Кона добиться приезда в Берлин «наших друзей», назвав имена Зиновьева и Радека, а также сообщил, что русские рабочие собрали для своих немецких товарищей два эшелона с зерном, которые готовы к отправке[287]. Очевидно, что и то, и другое должно было способствовать повороту германской революции на рельсы большевизма.

Архивные документы свидетельствуют о том, что в дальнейшем в Наркоминделе сложилось своеобразное разделение труда: Чичерин адресовал свои послания в МИД и СНУ Германии, а Радек – отдельным руководителям и членам Исполкома Берлинского Совета, которые в мае – октябре 1918 года были вхожи в советское полпредство и рассматривались как потенциальные лидеры будущей германской революции. Члены Правления НСДПГ Гуго Гаазе, Вильгельм Дитман и Георг Ледебур стали адресатами его грозного послания, датированного серединой ноября. Разрыв связей между двумя странами имел и свое физическое воплощение – были оборваны провода телеграфной связи, и переговоры с Берлином, как и в первой половине 1918 года, пришлось вести по радио.

В радиограмме Радек подчеркивал «общность двух социалистических республик» и взывал своих немецких адресатов к солидарности с русскими рабочими и крестьянами. Ее доказательством должны были стать скорейшее возвращение в Берлин советских дипломатов, уход немецких войск с российской территории и немедленное освобождение всех военнопленных. В случае отказа принять данные условия выдвигалась угроза «самостоятельно обратиться к немецким рабочим и солдатам, чтобы защитить идентичные интересы российской и германской революции от саботирующих элементов»[288].

Подобные выражения, мало подходившие для дипломатической переписки, вытекали из упоения неограниченной властью, которое вместе с Радеком демонстрировали все без исключения лидеры РКП(б). Берлинскими членами СНУ руководили в первые недели после окончания мировой войны совершенно иные соображения. Любой намек на союзнические отношения с коммунистической Россией дал бы странам Антанты предлог к тому, чтобы вторгнуться в пределы Германии для «борьбы с красной чумой» – этот лозунг в конце 1918 года еще не потерял своей свежести.

Ситуацию усугубляло и то, что после окончания войны изменился статус сотен тысяч русских военнопленных, находившихся в Германии. Они самовольно покидали лагеря, направляясь на Восток, и усиливали тот хаос, который воцарился в стране в первые дни и недели революции. В упомянутой выше радиограмме Радека говорилось о том, что советское правительство готово прислать необходимое число «наших людей» для того, чтобы упорядочить возвращение солдат на родину, и в то же время содержалось предупреждение, что в ответ на любую попытку навести порядок в лагерях силой оружия в России последуют жесткие контрмеры[289].

Никакой реакции Берлина на эти предложения не последовало. Там столь же хладнокровно не заметили и денонсацию Брестского мира, которая в одностороннем порядке была произведена на заседании ВЦИК 13 ноября 1918 года. Главный доклад вновь делал Карл Радек. Имея на тот момент лишь крохи информации о событиях в германской столице, он все же сделал вывод, который диссонировал с пафосным настроем советской прессы: «В Берлинском совете рабочих и солдатских депутатов преобладает настроение совсем не большевистское»[290].

Показателем этого стало решение отказаться от каких-либо контактов с правительством «максималистов» (так в Германии называли большевиков), которое было принято на заседании СНУ 18 ноября 1918 года. Решающим аргументом в предшествующей дискуссии было указание на то, что «Антанта готова предложить Германии при нынешнем правительстве подходящие условия мира, а также снабдить ее продовольствием. Но все это до тех пор, пока в Германии нет большевизма. Поэтому необходимо обороняться от русской пропаганды и в то же время сохранять мирные отношения с советским правительством»[291]. За вычурными формулировками телеграммы, направленной в Москву за подписью самого Карла Каутского, скрывался отказ от восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Часть обширной переписки руководителей советской внешней политики с новыми властями Берлина в начале 1919 года опубликовал сам Иоффе[292]. Она должна была разоблачать предательское поведение революционного правительства, одному из членов которого, Гуго Гаазе, полпред выдвинул упрек в том, что тот регулярно получал от него немалые суммы на закупку оружия для формирования боевых рабочих отрядов. Обвинения были с негодованием отвергнуты, но стали еще одним аргументом для тех, кто считал советских дипломатов исчадием ада, готовившимся насадить в благословенной Германии «азиатский хаос». Подобные настроения доминировали в общественном мнении этой страны и на закате империи, и в эпоху первой республики, но особенно буйно расцвели они в годы нацистской диктатуры[293].

Фридрих Эберт

1920-е

[Из открытых источников]

Такая ситуация вполне устраивала как членов СНУ, стремившихся не допустить в страну «красной заразы», так и представителей стран Антанты, к которым по условиям Компьенского перемирия переходили полномочия по урегулированию ситуации на бывшем Восточном фронте. Германский посланник в Гааге 13 ноября 1918 года сообщал в МИД о доверительном разговоре в американском посольстве: обещанные продовольственная помощь и смягчение условий в ходе мирных переговоров будут предоставлены только при сохранении нынешнего состава СНУ, который возглавил председатель СДПГ Фридрих Эберт, не отличавшийся симпатиями к левым радикалам.

«В случае, если кабинет Эберта уступит давлению большевизма, то все обещания Антанты будут отозваны. Ей придется отказаться от перемирия и продолжить наступление. Возвращение Иоффе в Берлин также станет предлогом к подобным шагам»[294].

Советское правительство, напротив, искало любые лазейки для того, чтобы наладить контакт с немецкими революционерами радикального толка. Рассылая десятки директив и воззваний в лагеря военнопленных, совет немецких рабочих и солдат в Москве рассматривал себя как потенциальный штаб грядущей пролетарской революции, готовый в подходящий момент десантироваться в Берлин. Не случайно именно его члены Вернер Раков и Эрнст Рейтер, а также примкнувший к ним Радек оказались единственными эмиссарами Москвы, сумевшими попасть в Германию до созыва Учредительного съезда компартии этой страны.

2.6. В Берлин по справке – учреждение КПГ

После того, как в ноябре 1918 года в Вене и Берлине были свергнуты монархии и на знаменах революционеров появился лозунг «Вся власть Советам!», лидерам большевистского режима стало казаться, что сбываются их самые смелые мечты, что в послевоенном мире не может быть ничего, кроме всемирной революции пролетариата. Оказавшиеся у власти социалисты представлялись досадной, но легко преодолимой помехой.

Новое правительство Эберта, утверждал Радек, прикрываясь Советами, будет послушно выполнять волю германской буржуазии. Однако, как и русских меньшевиков, его сметет волна народного гнева. В оценках германской ситуации все более доминировал русский акцент: «Первый шаг нового правительства по необходимости будет состоять в том, что оно принуждено будет нажать на кулаков для получения хлеба. Это вызовет немедленно гражданскую войну, которая похерит все мечты о так называемой демократии»[295].

Утверждение последней ассоциировалось ни с чем иным, как с классовым заказом тузов финансового капитала, марионеткой в руках которых оказывался даже президент Вильсон[296]. Чтобы понравиться последнему, немецкие оппортунисты противодействовали возвращению в Берлин советского полпредства во главе с Иоффе[297]. Балансируя над пропастью в собственной стране, большевики щеголяли друг перед другом буйством политической фантазии мирового масштаба. Когда Паке вместе с персоналом консульства уезжал на родину из Москвы, Радек объявил ему, что они скоро увидятся, так как Берлин неизбежно станет центром пролетарской Европы, а сам он доберется туда на подводной лодке[298].

Однако до использования подводной лодки дела не дошло. Правительство Германии больше всего боялось «большевистской заразы» и делало все возможное для того, чтобы отгородиться от Советской России непроницаемым барьером. Неприкрытое возмущение в Москве вызвал отказ немецкой стороны принять несколько вагонов зерна, что было предусмотрено резолюцией ВЦИК от 3 октября 1918 года: «Зная, что в России голод, мы просим обратить хлеб, который вы хотите пожертвовать для германской революции, в пользу голодающих в России». Так и не получив официального приглашения на Всегерманский съезд Советов, который должен был открыться в середине декабря, представительная советская делегация, в которую входил и Радек, отправилась в Берлин на свой страх и риск.

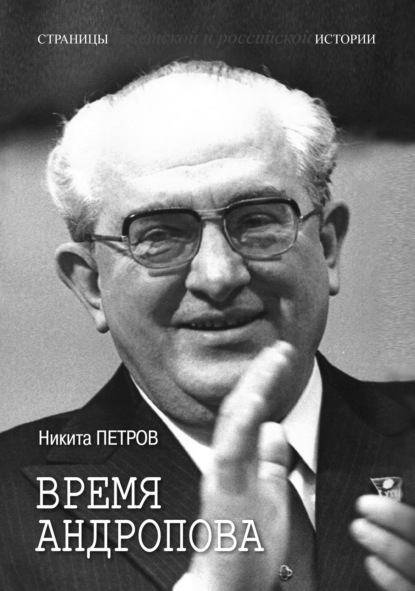

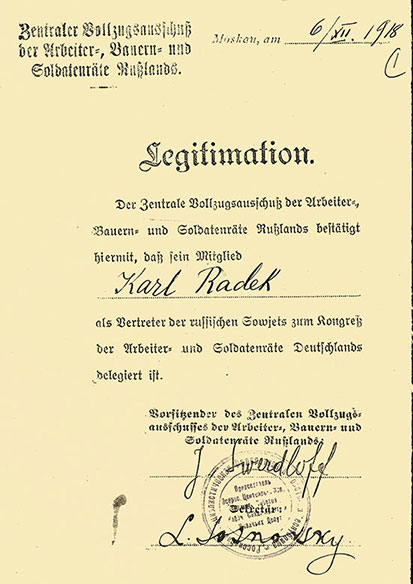

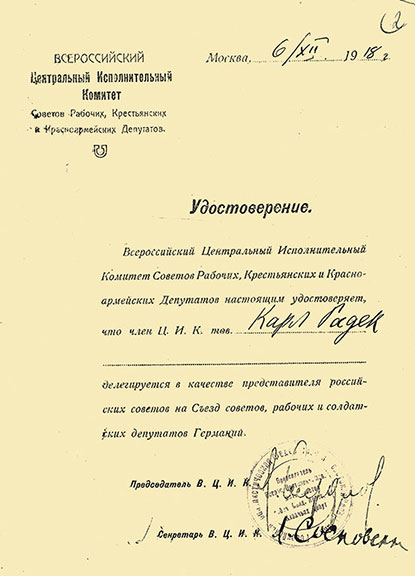

Мандат Радека как представителя Советской России на Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Германии

6 декабря 1918

[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 1–2]

Накануне отъезда делегацию принял Ленин, снабдив ее подробными инструкциями. Оставив для отдельного разговора Радека, он задал ему вопрос, подразумевавший опасения вождя, что германская революция будет раздавлена иностранным вторжением: «Союзники перебросят цветные войска. Как вы будете агитировать среди них?» Радек быстро нашелся, что ответить, заявив, что среди неграмотных выходцев из колоний придется распространять листовки с картинками[299].

Надежды на солидарность «пролетариев в солдатских шинелях» оказались тщетными – представители Советов в частях, расположенных на демаркационной линии, выполнили указания из Берлина не пропускать на территорию рейха большевистских агитаторов. После телефонного разговора с Лениным русские члены делегации повернули обратно[300]. Радек, Рейтер и Раков в образе австрийских военнопленных, снабженные фальшивыми документами (Радек впоследствии гордо рассказывал, что пересек границу, предъявив только справку о дезинсекции), отправились дальше. 19 декабря 1918 года они добрались до германской столицы, революционный настрой которой напрочь вытеснил у немецкого обывателя предчувствие рождественского торжества. Уже на следующий день Радек встретился в редакции газеты «Роте Фане» с лидерами Союза Спартака – группы радикальных социалистов, все еще входивших в НСДПГ. Во главе их стояли Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

Его ждал холодный прием. Пауль Леви, близкий соратник Люксембург в последние годы ее жизни, вспоминал, что при виде посланца из Москвы Роза испытала «одно-единственное чувство – отвращение»[301]. Спартаковцы видели в известном своими интригами Радеке современного Агасфера, метавшегося до войны между немецкими и польскими социалистами. Не обращая на это никакого внимания, тот считал себя официальным представителем большевиков и сразу же стал настаивать на необходимости скорейшего образования левыми социалистами собственной партии. В ответ посыпались упреки в том, что большевики своим кровавым террором запятнали идеалы революционного марксизма. «Розе было больно, что главою ВЧК является Дзержинский»[302].

На рождество в Берлин съехались представители различных леворадикальных групп, наиболее влиятельными среди которых были гамбургские и бременские социалисты, а также берлинские сторонники Юлиана Борхардта, издававшего в годы войны журнал «Лихтштрален». Участники встречи заслушали доклад Радека о русской революции и диктатуре большевиков. Естественно, больше всего их волновал вопрос о достижении единой позиции по отношению к выборам в Национальное собрание, которому предстояло выработать конституцию Германской республики.

Через несколько дней, 29 декабря 1918 года в Берлине состоялось совещание спартаковцев, обсудившее перспективу создания самостоятельной политической партии и стратегии дальнейшей борьбы. И в данном случае итог голосования по вопросу об участии в парламентских выборах продемонстрировал внутренний раскол: 23 делегата высказались «за» и 23 – «против»[303]. Под давлением Радека и новых активистов, прибывших из провинции, совещание на следующий день превратилось в Учредительный съезд, на котором 1 января 1919 года была провозглашена Коммунистическая партия Германии.

Центральными событиями съезда стали выступления Розы Люксембург и Карла Радека. Последний фактически открыл его работу 30 декабря, выступив с пространным и эмоциональным приветственным словом от партии большевиков. Радек отказался от трансляции готовых рецептов из Москвы. Нет смысла пытаться копировать русскую революцию, утверждал он, из-за различий в социальной и политической структуре отдельных стран их рабочий класс будет искать собственные пути борьбы за власть. Затем оратор вернулся в лоно привычной патетики: «…опыт, приобретенный нами в течение того года, когда власть находилась в руках рабочего класса, имеет величайшее историческое и практическое значение для пролетариев Германии и всех остальных стран… Русская революция, первый год пролетарской диктатуры является великим испытанием основного правила: вопроса о том, возможна ли диктатура рабочего класса вообще. …Ныне, впервые за всю историю человечества, класс собственников должен быть совершенно упразднен. А это не может быть проведено с помощью парламентских переговоров и постановлений. Русская революция явно свидетельствует об этом»[304].

Ораторское мастерство Радека работало на закрепление идеализированного образа Российской революции при одновременном приведении его в соответствие с канонами, утвердившимися в идеологии и пропаганде РКП(б). Он с жаром рассказывал о том, с какой надеждой смотрели в Советской России на Запад: «…без социалистической революции в Германии революция русских рабочих останется в одиночестве и не сможет собрать достаточно сил для того, чтобы выбраться из руин, оставленных капитализмом, и начать строительство нового общества»[305]. Его речь заканчивалась призывом к развязыванию всемирной гражданской войны против буржуазии и выражением уверенности в том, что «русские рабочие будут сражаться так же храбро на Рейне, как их германские товарищи – на Урале».

Лидеры Союза Спартака, казалось, были заражены эмоциональным подъемом посланца Москвы – они даже не высказали сомнений в целесообразности раскола НСДПГ и образования собственной осколочной партии. Находясь в тюрьме, сказал Либкнехт, я думал, что пролетарская революция в России будет тут же задушена, но спустя год после своего начала она стоит на ногах крепче, чем когда бы то ни было раньше. Немецкие пролетарии покрыли себя позором, участвуя в оккупации и ограблении России германским империализмом. Теперь у них есть шанс смыть этот позор, добившись передачи всей полноты власти Советам рабочих и солдатских депутатов. Тогда «пробьет час мировой революции, настоящей мировой революции, которая навсегда покончит с классовым господством»[306].

Получив слово на второй день работы съезда, Роза Люксембург ни словом не упомянула очевидные успехи немецкого социал-демократического движения до 1914 года, подчеркнув, что ныне «мы ликвидируем результаты последних семидесяти лет развития». Досталось и дню сегодняшнему: «То, что мы пережили 9 ноября, было более чем на три четверти не победой нового принципа, а крахом существующего империализма»[307]. Единственным позитивным моментом первого этапа революции было освоение ею «азбуки», заимствованной у русских, – речь шла о создании рабочих и солдатских Советов. Однако, сойдя с трибуны, Роза не скрывала своих сомнений в правильности выбора, сделанного большинством делегатов съезда. Люксембург и Либкнехт сняли свое предложение назвать создаваемую партию социалистической, а не коммунистической, однако настаивали на «продолжении решительно антикапиталистической, но все-таки прежде всего просвещающей политики»[308].

Переход левых социалистов на рельсы «мирового большевизма» обернулся очередным расколом в их лагере. Большинство лидеров и активистов НСДПГ сохранило верность демократическим завоеваниям германской революции, отказываясь ставить на карту ее судьбу ради того, чтобы подтолкнуть вперед революцию мировую. Один из них, Георг Ледебур, заявил на заседании Исполкома Берлинского Совета рабочих и солдатских депутатов 2 января 1919 года: «Я решительно возражаю против утверждений, звучавших на конференции спартаковцев, что мы должны установить братские отношения с нашими русскими товарищами для того, чтобы начать новую битву против Антанты на Рейне»[309].

В своих воспоминаниях о германской революции Радек отметил, какую роль в ходе дебатов на съезде сыграла судьба российского Учредительного собрания, разгон которого не встретил ни малейшего сопротивления в обществе. В противовес линии «спартаковцев» с довоенным стажем радикально настроенные делегаты требовали говорить с классовым врагом исключительно «языком пулеметов». «Съездовской молодежи и море по колено. Она считает, что Карл и Роза тормозят, что победа очень близка… Я не имел еще впечатления, что здесь уже передо мною партия»[310].

Не имея достоверной информации о реальном ходе и решениях Учредительного съезда КПГ, Ленин поспешил объявить миссию Карла Радека выполненной на все сто процентов: «Когда Союз Спартака назвал себя коммунистической партией Германии, – тогда основание действительно пролетарского, действительно революционного III Интернационала, Коммунистического Интернационала стало фактом»[311]. Словесный радикализм большинства участников съезда, не имевших, в отличие от большевиков, многолетнего опыта подпольной работы, стал одним из факторов, которые привели к поражению попытки поднять рабочее восстание в Берлине в первые январские дни 1919 года – восстания, вошедшего в историю как «спартаковское».

2.7. «Спартаковский путч»

4 января 1919 года членами СНУ был отправлен в отставку левый социалист Эмиль Эйхгорн, занимавший пост полицай-президента Берлина. Его обвинили в подрыве авторитета новой власти и потворстве радикальным элементам, получившим при его посредстве в свои руки оружие. В ответ на отставку, воспринятую как политическая провокация со стороны правых социал-демократов, их оппоненты призвали к демонстрации протеста. Вечером следующего дня на Аллее Победы в самом центре Берлина собралось около 100 тысяч человек. Над рядами демонстрантов реяли наскоро написанные лозунги, требовавшие немедленной отставки Эберта и Шейдемана, раздавались требования захватить оружие и сформировать отряды Красной гвардии. Начался стихийный захват редакций газет и типографий, где они печатались.

Утром понедельника 6 января мальчишки раздавали на улицах Берлина воззвание о переходе власти в руки Революционного комитета, которое подписали Георг Ледебур от НСДПГ, Карл Либкнехт от КПГ и Пауль Шольце от организации «революционных старост», которые избирались рабочими крупнейших фабрик и заводов[312]. Однако за громкими словами об отстранении от власти предателей революции не последовали дела. У рабочих не было ни оружия, ни реального руководящего центра. Восстание не имело четких целей и в конечном счете «свелось к бесцельному хождению широких рабочих масс по улицам Берлина»[313]. Все происходившее выглядело пассивным актом отчаяния, а не решительной атакой на вражеские позиции. Большинство из вышедших на улицы активистов считали демонстрации и стачки крайним средством давления на правительство социал-демократов, но были против его отставки.

Баррикады из рулонов газетной бумаги в центре Берлина

Январь 1919

[Из открытых источников]

Лидеры, призвавшие рабочих к свержению правительства Эберта, «просто перестали выходить к демонстрантам на Аллею Победы, и масса блуждала бесцельно, пока не разошлась», – сообщал в Москву Радек, находившийся в гуще событий[314]. В своих воспоминаниях о тех днях он писал: «В Берлине существовала группа русских коммунистов военнопленных. Я организовал из них разведку. Послал их на несколько узловых пунктов железной дороги около Берлина и в его окрестности. От них я получил сведения, что около Далема [район на юго-западе Берлина. – А. В.] помещается какой-то военный штаб, что туда ездят и оттуда возвращаются самокатчики и автомобили. Было ясно, что правительство организует военную силу против Берлина. По требованию ЦК я не покидал своей квартиры, ибо Либкнехт утверждал, что мой арест может очень затруднить положение: скажут, что восстание организовано русскими»[315].

9 января он написал записку Карлу Либкнехту, в которой изложил свое видение сути событий: в силу своей политической неопытности левые социалисты и попытались превратить движение протеста в захват власти, обреченный на поражение. Посланец Москвы требовал прекратить борьбу любой ценой, даже ценой сдачи оружия, т. е. фактической капитуляции рабочих. «Всякие соображения о революционном самолюбии должны померкнуть перед действительным соотношением сил»[316]. Аналогичное требование с более подробной мотивацией было отправлено им Розе Люксембург.