Полная версия

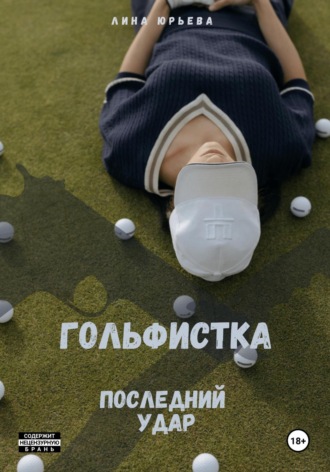

Гольфистка последний удар

На том конце было тихо. Настолько, что он слышал, как звенит её безмолвие. Он ждал: сейчас сорвётся, завопит, сорвёт с себя маску. Заплачет. Пошлёт. Закричит. Но она – молчала.

И это молчание било по нему как пуля. Потому что в нём не было страха.

– А знаешь, – добавил он, хрипло, почти шёпотом, – ты всегда бесила меня. С первой секунды. С этой своей грязной уверенностью, с этими глазами, которые смотрели на меня будто я ничтожество. Да ты и правда думала, что была для меня особенной? Ты была… грязью. Необходимым отвлечением. Надо было сыграть любовь – я сыграл. Шептал тебе, гладил, терпел твои поцелуи, твои истерики. Терпел. Ради компании твоего папаши.

Он зло сжал телефон, будто хотел вдавить его в ладонь.

– А теперь – игра окончена. Кукольный театр закрылся. Можешь падать. Я порву тебя на части так, что у тебя и тени не останется. Ты просто, сука, исчезнешь.

5 глава

ОнаЯ стояла у окна, сжимая телефон так сильно, что пальцы побелели. В висках гудела боль, словно где-то под черепом набухала гроза. Антон молчал, но его голос всё ещё звучал в голове – маслянистое, медленное эхо, холодное, как нож по позвоночнику.

«Свобода в обмен на одиночество».

Он знал, куда бить. Знал, что сказать. Каждое слово – отравленная игла. Он понимал, что для меня значат Карин. Алекс. Виктор. Максим. И именно потому он выбрал их. Потому что я не умею быть без них. Потому что у меня нет другого «я». Потому что так было легче всего меня уничтожить – изнутри.

Мои губы дрожали, но голос остался твёрдым:

– Хорошо.

Пауза.

Я почти слышала, как он откинулся назад, с презрительной ухмылкой.

– Ты победил. Я приму твою игру.

На другом конце – тишина. Он не ожидал, что я соглашусь так быстро. Возможно, хотел дольше рвать, подбрасывать наживку. А я взяла и проглотила её. Без сопротивления. Почти.

– Я согласна на одиночество, – продолжила я. – На всё, что ты сказал. – Ты хочешь забрать у меня всех? Забирай. Если это цена их жизни.

Он выдохнул – затяжно, медленно, с удовольствием хищника, который поймал добычу в клетку.

– Ах, Влада… Как ты драматично умеешь сдаваться. Почти достойно. Почти.

Я сжала зубы, но не сорвалась.

– Мне нужно время, – сказала я. – Две недели.

Пауза. Тягучая. Тяжёлая. Я знала, что он терпеть не мог, когда кто-то диктовал ему условия. Знала – и всё равно сделала это.

– Две недели, чтобы всё закончить, – продолжила я. – Сказать… последнее. Попрощаться.

Секунда тишины. Потом – звук движения. Он, наверно, приподнялся, усмехнулся. И его голос стал ещё мягче – а значит, ещё опаснее:

– Неделя. Не больше. Пауза. – Ты же знаешь, Влада, я великодушен, но не дебил. Две недели? Это ты хочешь распрощаться или спрятать хвост и сбежать?

Я замерла, но не сдалась.

– Неделя, – повторил он. – Не тяни сопли. Делай красиво. Плачь про себя.

Я стиснула зубы.

– Ладно. Неделя.

– Вот это другое дело, – пробормотал он. – Живи. Прощайся. Играй в сильную. Можешь даже носить чёрное. Это тебе к лицу, когда ты молчишь.

Он смеялся, пока не раздалось короткое «ту-ту-ту». Он повесил трубку первым – с тем самым мерзким удовлетворением, от которого хотелось умыться с мылом.

Я осталась стоять с телефоном в руке, и впервые за долгое время – с опустошённой, разорванной изнутри грудью. Там, где обычно был гнев – теперь была пустота. Там, где была боль – теперь был камень.

Неделя.

Семь дней. Семь прощаний. Семь шагов – к обрыву.

Слёзы выступили внезапно. Без предупреждения. Без громких слов. Без пафоса. Просто – пошли. Горячие. Солёные. Упрямые. Я не пыталась их сдерживать. Просто стояла, пока не стало тяжело дышать.

А когда смогла вдохнуть – обернулась.

Коробка. Та самая. Та, что сунул мне отец на прощание. Сказал: «Открой дома».

Я села на кровать. Пальцы дрожали, когда я сняла бархатную крышку. Внутри – тёмная кожа, мягкая подкладка. И нож. Не кухонный. Не охотничий.

Оружие.

Тонкое лезвие, сверкающее в полумраке, с выгравированными узорами на клинке. Чёрная рукоять с серебряной вставкой. На ней – инициалы. Мои.

Я смотрела на него, не дыша.

Потом заметила – в уголке коробки лежит свернутая записка. Развернула. Строгий почерк отца. Краткий. По-мужски. Без сантиментов – но в каждом штрихе чувствовалась его боль, его страх за меня, его любовь, стиснутая в кулаке.

«Влада. Ты больше не девочка. Если когда-нибудь снова придётся защищаться – бей не чтобы выжить. Бей, чтобы остановить. Без сомнений. На смерть.» – Папа.

Мир будто качнулся. Я прижала записку к груди, и впервые за долгое время – почувствовала, что он рядом. Не просто отец, который умел управлять акциями и тихо слушать. Он видел. Он знал. И он дал мне то, что никто никогда не давал. Разрешение.

Я посмотрела на нож. Он лежал в коробке, тяжёлый, словно отлитый из всей моей боли за все эти годы. И внезапно поняла – я больше не боюсь.

Не ножей. Не боли. Не Антона. Страх – исчез. Испарился. Выпарился вместе с последними слезами. Он больше не парализует. Не вонзается под рёбра.

Теперь, при виде ножа, мне хотелось только одного – вернуться. Вернуться в тот день. В тот миг. Когда я вонзила лезвие ему в бок. Когда видела, как он отшатнулся, как в его глазах мелькнул страх – не за тело. За контроль. Я хотела добить. Хотела стереть ту жалкую ухмылку, выбить её до крови. До безмолвия. Я не сделала этого тогда. Но теперь…

Теперь я знала: если он придёт – я ударю. И не остановлюсь.

Потому что это был не нож. Это было – мое право. Моя сила. Мой выбор. И я была чертовски благодарна отцу за этот дар.

Если эта неделя станет концом – я войду в неё не сломленной. А вооружённой. С памятью. С яростью. С чётким пониманием:

Я больше никому не позволю выбирать, выживать мне или нет.

Я проснулась рано. Свет ещё не залил комнату, только первые, блеклые полосы рассвета лежали на потолке, как напоминание: всё ещё впереди. Но не надолго. Сначала – ничего. Ни мыслей. Ни чувств. А потом – тоска. Та, что пробирается не в сердце – в кости. Глухая. Мягкая. Безысходная.

Я лежала, глядя в потолок, и чувствовала, как что-то внутри медленно тонет. Не крича. Не сопротивляясь. Просто уходит – вглубь. Как будто уже знает, что должно исчезнуть.

Неделя. Осталась только неделя.

И всё, что я люблю – все, кто стал смыслом, болью, теплом, тенью и светом – уйдут.

Я прижала подушку к груди, как будто могла удержать через неё всех – Алекса. Виктора. Карин. И даже Максима, чья ирония всегда казалась щитом, а не оружием.

Никто из них не знает. Что я ухожу. Что я должна уйти. И мне оставалось только одно.

Запомнить. Каждого. Каждую деталь. Каждое движение, смех, взгляд, прикосновение. Прожить эту неделю так, чтобы выжечь их в памяти – на всю оставшуюся тишину.

Я встала с кровати, подошла к зеркалу. Глаза – немного опухшие.

Но в них было что-то другое. Не пустота. Решимость.

Я не позволю Антону забрать мою душу. Он получит мою тень. Моё имя. Мою холодную версию. Но не их.

А пока… пока у меня есть дни, дыхание и они рядом – я буду жить. Я буду смотреть на них, как в последний раз. Смеяться, будто времени – бесконечно. Любить. Молчать. Запоминать.

Я пройду эту неделю с улыбкой. Пусть и с разбитым сердцем. Потому что это моё прощание. И я не позволю ему сделать его безликим.

Я спустилась по лестнице босиком – пол был прохладным, но приятным, как будто дом знал, что мне нужно прикосновение чего-то реального, живого. Воздух был пропитан утренней тишиной, ещё не тронутой словами и движением.

Я подошла к колонке и включила музыку – лёгкую, тихую, почти невесомую. Никакой драмы. Никакой боли. Просто мягкий голос и гитара, чтобы заполнить эту пустоту.

На кухне я достала продукты – всё, что смогла найти: яйца, овощи, сыр, чуть-чуть зелени. Скоро проснутся. А я… хотела, чтобы это утро было тёплым. Запоминающимся. Живым.

Я готовила омлет, пока аромат не начал заполнять весь первый этаж. Разложила кружки. Поставила чайник. Накрыла на стол – аккуратно, с мелочами. Как мама когда-то.

И когда всё было почти готово, я услышала шаги.

Алекс спустился первым – в мятой футболке, со взлохмаченными волосами, с усталым, но настоящим лицом.

Он остановился у лестницы, моргнул, уставился на стол, на тарелки, на меня – с лопаткой в руке и полотенцем на плече.

– Ух ты, – протянул он. – Я, значит, чуть не умираю, а ты мне тут… полный отельный завтрак? Ты что, решила меня окончательно добить через желудок?

Я хмыкнула, не оборачиваясь.

– Только не говори, что ты не любишь сыр. А то убью уже честно.

– После всего, что я видел, – протянул он, потянувшись, – даже если бы ты готовила суп из гвоздей – я бы ел. С благодарностью.

Я рассмеялась – по-настоящему. И в этот момент, из-за поворота, вошёл Виктор. Он был всё так же сдержан, строг, с чашкой в руке, будто случайно оказался здесь. Но мы оба знали – не случайно.

Алекс увидел его. На лице – сдержанная боль, мгновенная тень, воспоминание о той ночи. Но… он не отвернулся. Он посмотрел на Виктора – долго, немного перекатив челюсть, а потом выдохнул и сказал:

– Если у тебя вдруг будет настроение… можешь присоединиться. Чай никто не отменял.

Виктор немного поднял бровь. В глазах мелькнуло удивление – не от слов, а от того, как они были сказаны. Без показной доброты. Но честно. Я молча смотрела на них.

Входная дверь резко хлопнула – так, что все замерли. Музыка всё ещё играла, но в этот момент она стала фоном, как будто ушла куда-то глубоко. Я обернулась.

На пороге стоял Максим.

В чёрном, с капюшоном, почти закрывающим лицо. Весь облик – чужой, не его. Не ироничного, не собранного, не уверенного. Тот, кто вошёл сейчас, был другим.

– Макс?.. – я шагнула ближе.

Он молча кивнул и хотел было пройти мимо, будто ничего не случилось, будто он просто зашёл «по пути», но я не позволила.

– Нет уж, стой. – Я схватила его за руку и потянула на кухню. – Ты где пропадал? Ты… – я замерла.

Максим вздёрнул плечо, едва заметно дёрнулся – и прыснул от боли. Я тут же отпустила руку и, испуганно всматриваясь в его лицо, откинула капюшон.

Синяк.

Чёткий, тёмный, расплывающийся под глазом. Царапины на скуле. Узкий порез на шее. И… что-то ещё. Что-то в его взгляде, в сдержанной ярости, с которой он смотрел на меня. Не как на подругу. Как на врага, едва прикрытого маской доверия.

– Максим… – выдохнула я. – Что случилось?

Он отвёл взгляд. Улыбка – вымученная, чужая.

– На меня напали, – бросил он резко.

Я почувствовала, как холод пронзил позвоночник. Слишком быстро. Слишком уклончиво. Слишком… агрессивно.

Виктор молча наблюдал из-за стола. Алекс поднялся, нахмурившись.

– Где? Кто? – я подошла ближе. – Макс, скажи мне правду.

Он вдруг дёрнулся, словно от удара, и резко сказал:

– А может, ты мне скажи? Не ты ли всё это начала?

– Что?.. – я отступила на полшага, словно он врезал мне.

– Сначала Карин, теперь я. Странные совпадения, правда? – его голос был низким, сдержанным, но в нём кипела злость. – Может, это ты решила всех… проверить? Или просто убрать?

Я застыла. Мир замер на секунду. Даже воздух стал густым, как вода.

– Макс… ты с ума сошёл?

– А может, наоборот, наконец прозрел, – прошипел он. – Ты всегда играла в жертву. В ту, кто «ничего не знает». Может, ты и Карин привела на смерть?

Я открыла рот, но не смогла выдавить ни звука. Он смотрел на меня, как будто я – опасность. Как будто я – угроза его семье.

Я сглотнула. Антон… Это мог быть Антон. Он обещал. Обещал не трогать их.

Но он лгал раньше. Почему бы не солгать снова?

Я стояла, не дыша. Словно он только что ударил меня, но не кулаком – словом. Под дых. Так, что боль пришла с опозданием, но метко.

Максим уже поднимался по лестнице, когда замер. Спина его всё ещё была напряжённой, руки сжаты в кулаки. Но затем… что-то в нём дрогнуло. Он медленно повернулся, и я увидела на его лице не злость, не отчуждение – а усталость.

Тоску. Разбитую, едкую, почти детскую.

– Прости, – выдохнул он хрипло. – Я… не знаю, что со мной. Всё навалилось. Слишком много.

Я сделала шаг, но он сразу поднял руку, не давая приблизиться.

– Просто… мне нужно тишины. Немного воздуха. Немного одиночества, – он выдавил неровную улыбку. – Обещаю: скоро всё будет иначе.

Я молча кивнула, хотя в горле стоял ком.

Максим развернулся и проложил подниматься, медленно, будто его тело было тяжелее, чем он мог вынести. Он не хлопнул дверью – он тихо прикрыл её за собой. Но в этой тишине было больше боли, чем в любом крике.

Я осталась стоять посреди кухни, всё ещё ощущая на пальцах тепло его руки, сквозь которое пробивалась боль – и обида. Грудь сдавило, глаза предательски защипало. Я едва не заплакала… но не позволила себе. Не сейчас. Не при них.

Алекс стоял у плиты с кружкой в руках, но чай он так и не налил. Он был в шоке. На лице – растерянность и глухой протест, словно он не мог поверить, что услышал только что. Он посмотрел на меня, потом в сторону, будто ища опору. Молча подошёл, положил ладонь мне на плечо. Я вздрогнула. Но… улыбнулась. Чуть. Натянуто. Так, как умеют только те, кто больше не верит в спасение, но всё равно делает вид, что справляется.

А Виктор… Виктор смотрел в ту же сторону, куда ушёл Макс. Его лицо было каменным. Только глаза – горели. Яростью. Холодной, прицельной, опасной.

И тогда, из-за моего плеча, прозвучал его тихий, почти безэмоциональный голос. Но в этой тишине было всё:

– Я разберусь.

– Ты знаешь, кто это был? – спросила я.

Он посмотрел на меня внимательно. Его взгляд был холодным и слишком прямым, как будто пытался сказать больше, чем разрешал себе вслух.

– Ещё нет. Но узнаю. И если они тронули Макса, зная, что он один из нас… то это ошибка, которую они совершили в последний раз.

Я сжала губы.

– Он не говорит. Боится, что втянет нас.

– Тем более, – тихо ответил Виктор. – Он не должен с этим быть один.

Он подошёл ближе. На секунду задержался. Посмотрел на меня, как будто хотел сказать что-то… большее. Но просто кивнул и добавил:

– Я поговорю с ним.

И ушёл, не дожидаясь ответа. Его шаги были почти бесшумны. Но в этих шагах звучала готовность к буре. Я осталась стоять на кухне, словно все стены вокруг стали слишком узкими. Воздух, ещё недавно пахнущий чаем и омлетом, теперь будто пропах тревогой. И одиночеством.

«Он не должен быть один» – сказал Виктор.

Тихо, твёрдо, по-мужски. И в этих словах была забота. Безусловная. Молчащая. Сильная. Но меня это кольнуло. Не потому что я не согласна. А потому что… я тоже не должна быть одна.

Я стояла там, готовя завтрак, улыбающаяся, старающаяся сохранить хоть иллюзию нормального утра – и знала, что через шесть дней всё это исчезнет. Я исчезну.

Они не знали. Ни Алекс. Ни Виктор. Ни Максим. Никто из них не знал, что я стою на краю, и отсчитываю время – не до праздника, а до прощания.

И когда Виктор произнёс это – про Макса, про то, что он не должен быть один – в груди что-то оборвалось. А как же я? Разве моя боль меньше? Разве моё сердце не рвётся от того, что я смотрю на них, запоминаю – и знаю: Я не смогу остаться. Я обязана уйти.

Но я молчала. Как всегда. Улыбалась, как будто это просто трудное утро. Как будто внутри меня не рушится всё, что я пыталась сохранить. Я медленно подошла к столу, положила полотенце рядом с тарелкой, села. Руки были холодные. А в груди – та самая пустота, которая приходит перед бурей. Когда ты уже знаешь: всё, что у тебя осталось – это дни. И память.

Я сидела за столом, не касаясь еды. Музыка давно стихла, а в воздухе повисло то напряжённое, надтреснутое спокойствие, которое бывает только в те дни, когда внутри уже началась буря – но снаружи ты всё ещё держишь лицо.

Алекс молча пил чай. Его взгляд был опущен, плечи чуть ссутулились. Он знал, что-то происходит. Он чувствовал это. Слишком внимательно смотрел, слишком долго молчал. А потом, не поднимая глаз, тихо сказал:

– Ты ведь не просто так готовишь утром, как будто это наш последний ужин на планете.

Я вздрогнула.

Слишком точно. Слишком близко.

Я попыталась улыбнуться.

– Ужин утром – это модно, не знал?

Он не ответил, только покачал головой, отставляя чашку.

– Влада…

– Не начинай, – перебила я. – Просто… поешь. И не пытайся читать меня, как открытую книгу.

Он приподнял бровь, чуть сощурился.

– А если я давно это делаю? Просто теперь страницы порвались, и я не могу их склеить?

Я посмотрела на него. И в его глазах не было упрёка. Только… боль. Та же, что и во мне. Словно он чувствовал: я ускользаю. И не понимал – почему.

– Почему ты так смотришь? – спросила я, тихо, почти шёпотом.

Он усмехнулся криво.

– Потому что ты прощаешься. Ты не говоришь это словами. Но твои глаза делают это за тебя.

Я опустила взгляд. Горло сжало. Воздух вдруг стал густым, как вода. Я не могла дышать, не могла отвечать, не могла даже моргнуть. Всё внутри уже кричало.

Алекс шагнул ближе, сжал пальцы в кулак, опустил взгляд в пол – и тихо сказал:

– Прости за него… За Макса. Он… Он не знает, что говорит. Он просто… в шоке. Я знаю, это не оправдание. Но… всё равно. Прости.

Я подняла глаза, медленно кивнула. Улыбнулась. Чуть-чуть. Слабо. Как делают те, кто давно устал, но ещё держится.

– Всё хорошо, – ответила я.

Но это была ложь. Всё было не хорошо. Всё было разрушено.

Внутри – пустота. Бездна, в которую валилось всё: вчерашний звонок от Антона, ледяной, липкий, как яд. Боль от мыслей, что Карин могла не выжить. Что всё – могло закончиться. Уже.

Слова Макса… Они вошли, как нож. Острые. Грязные. И не потому, что я не привыкла к боли. А потому что он – верил, что я способна на такое.

И это было намного больнее, чем удары. Чем сломанные рёбра. Чем разбитые губы и кровь на полу.

Я хотела закричать. Разбить чашку. Ударить по стене. Но не сделала ничего. Просто стояла. Просто дышала. Потому что даже боль – может стать привычкой.

Я посмотрела на него, чувствуя, как что-то внутри дрожит от его слов – слишком тёплых, слишком близких, слишком настоящих. Он видел меня. Проникал вглубь, туда, где я старалась не пускать никого. И всё же – я отвела взгляд. Не потому что не хотела быть с ним честной. А потому что не могла. Пока.

Я слабо усмехнулась и выдернула руку из его ладони, мягко, но решительно.

– Ты, как всегда, драматизируешь, Алекс.

Он нахмурился. Я пожала плечами, встала и начала перекладывать кружки – занятая, суетливая, такая, какой быть удобно, когда не хочешь показывать слабость.

– Мне просто…

– Просто? – мягко переспросил он.

– Просто тяжело. Всем тяжело. После того, что случилось с Карин. Ты думаешь, я одна чувствую, как будто всё разваливается?

Я повернулась к нему, пытаясь улыбнуться.

– Вот и решила сделать завтрак. Терапия через еду, знаешь? Ничего магического, никакого «прощай навсегда», – я махнула рукой. – Просто хотела, чтобы вы все на минуту почувствовали себя в безопасности. Хоть здесь. Хоть на этой кухне. И сама, честно говоря, хотела отвлечься.

Он молча слушал, изучал моё лицо. Я чувствовала, как он не верит до конца. Но даёт мне шанс спрятаться за маской, если я этого хочу.

– Ладно, – кивнул он, – пусть будет так.

Пауза.

– Но знай, – добавил он, вставая, – если ты решишь всё же рассказать… я не уйду. Даже если захочешь.

Я снова усмехнулась – легче, тише.

– Не забудь, упрямство – это мой главный пункт в резюме.

Он прошёл мимо, слегка задел меня плечом. И я стояла посреди кухни, глядя ему вслед, думая только об одном:

Боже, как же больно прощаться с теми, кто всё ещё рядом.

Три дня… Пролетели, как будто их и не было. Скользнули между пальцами – лёгкие, тёплые, будто летние лучи, которым не положено греть в осеннем сердце.

Я смеялась. Готовила ужин. Сидела на террасе с Алексом, слушая, как он рассказывает что-то глупое, а сама в это время запоминала, как дрожит у него голос в словах, где звучит нежность.

Гуляла с Максимом вдоль берега – он молчал больше обычного, но я знала, он старался. Ради меня.

Ночной воздух пах солью и чем-то осенним, резким. Волны шуршали у берега, как будто старались затереть тишину между нами.

– Извини, – вдруг сказал он.

Я обернулась. Его взгляд был усталый, тени под глазами будто стали глубже. Он шёл с опущенными плечами, будто на нём лежал груз, который он больше не мог нести.

– Я тогда… на кухне, – продолжил он. – Я не должен был так говорить. Не должен был на тебя срываться. Я просто… испугался. Когда Виктор сказал, что Карин попала в аварию… я не знал, как с этим быть. Всё, что внутри – будто лопнуло. А потом ещё это нападение… всё навалилось. Понимаешь?

Я кивнула. Молча. Грудь сжалась. Но уже не от боли.

– Я просто очень устал, Влада, – выдохнул он. – Это не оправдание. Просто… правда.

И в этот момент я вдруг выдохнула. Словно что-то отпустило. Словно тень, которую я несла с его словами, рассеялась.

Он не думал так всерьёз. Не верил, что это была я. Просто страх. Просто нервы. Просто человеческая слабость – такая же, как у меня, как у всех нас.

Я прикоснулась к его руке – тихо, почти незаметно.

– Всё в порядке, – прошептала я. – Я понимаю.

Мы шли дальше в тишине. Уже другой. Более мягкой. Более настоящей. В ней больше не было злости.

Только усталость. И что-то очень хрупкое, что, может быть, когда-нибудь снова станет доверием.

Мы уже почти вернулись к дому, когда он вдруг остановился и сунул руку в карман. Я почувствовала его нерешительность ещё до того, как он заговорил.

– Тут… – начал он, хмурясь, как будто сам не был уверен, стоит ли. – Это глупо, наверное. Но… возьми.

Он протянул ладонь. В ней лежало кольцо. Тонкое, старомодное. Серебряное, с крошечным, чуть потёртым камнем в центре. Я застыла. Не от подарка – от того, с какой бережностью он держал его.

– Оно пренадлежало маме, – сказал он, глядя куда-то в сторону. – Мне его деть некуда. А тебе… пусть побудет у тебя. Не как украшение. А просто… как память. Как извинение. Как что-то, что я всё ещё хочу сохранить.

Я молчала. Потому что слова не помещались в горле. Потому что слёзы подступили к глазам снова – другие. Теплее.

– Ты уверен? – прошептала я, не в силах смотреть на него.

Он кивнул. Грубовато сунул кольцо в мою ладонь, быстро, как будто иначе передумал бы. Его пальцы на миг коснулись моих, и этот жест, пусть неуклюжий, но настоящий, пробрал до самой глубины.

– Я уверен, – сказал он. – Пусть будет у тебя. Пока ты… здесь.

Я ничего не ответила. Просто сжала кольцо в руке, как будто в нём теперь билось что-то большее, чем металл.

И в тот вечер я поняла – даже самые ранящие слова могут быть смыты. Если за ними всё ещё живы чувства. Если ты знаешь, что кому-то по-прежнему важно – хоть немного.

Виктор… Виктор просто был рядом. Словно стена, молчаливая и холодная, но всегда оборачивающаяся, если я отводила взгляд.

Они ничего не знали. А я… Я смотрела на них, как на сокровища. И чувствовала, как каждое мгновение режет – не от боли, а от страха, что всё это закончится.

Я проживала эти три дня, как будто они были всей моей жизнью. И каждую ночь, когда двери закрывались, а дом замирал в тишине, я ложилась на кровать и плакала – так тихо, чтобы не разбудить никого… и не разрушить их покой.

Телефон завибрировал на прикроватной тумбе, разорвав тишину ночи. Я едва не сбросила его на пол, в панике подхватив. Номер был знакомый. Слишком знакомый.

Карин.

Сердце застучало, как у птицы в клетке. Я на секунду застыла, глядя на экран, боясь, что это ошибка. Что мне просто показалось. Но нет. Я ответила.

– Алло?..

– Влада! – голос был хриплым, сбивчивым, но… живым. – Ты слышишь? Ты должна… срочно… поймать мне утку!

Я застыла.

– Что?

– Утку! Ну… настоящую, кряк-кряк, с перьями! – Карин явно бредила, голос звучал натянуто, словно она говорила сквозь вату и снотворное, – Она мне нужна! Чтобы… чтобы не забрали цветы.

– Карин… – я прижала ладонь к губам, почти не веря, что слышу её голос. – Ты… Ты знаешь, кто я?

– Конечно, знаю! – буркнула она обиженно. – Ты ж моя… м-моя гроза. Или звезда. Или обе. Поймай утку, Влада, и не смей спорить.

Я не сдержала слёз. Они просто потекли. Без рыданий. Без истерики. Чистые, горячие, как благодарность. Как надежда.

– Хорошо, – прошептала я, – я поймаю тебе утку. Самую красивую. Только… живи, слышишь?

На том конце что-то послышалось – вроде хихиканья и бормотания о «синем чае и бегемотах». Потом – щелчок. Связь оборвалась.