Полная версия

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 2. Война и мир Сталина. 1939-1953. Часть 2. «О дивный новый мир…» 1945-1953

Читатель, как мы надеемся, помнит, что вопрос о «западном блоке» уже возникал в нашем повествовании применительно к событиям конца 1944 г., когда во время встречи с генералом де Голлем Сталин застигнет врасплох этим вопросом своего собеседника. Вопрос тогда возник не на пустом месте. Советское руководство регулярно получало по разным каналам информацию об обсуждении этого вопроса политическим руководством западноевропейских стран. Так что инициатива и абрис будущего противостояния двух блоков на европейской арене принадлежит не Советскому Союзу, которому еще только предстояло освободить те европейские страны, которые в будущем войдут в так называемый восточный блок. Заверения западных «партнеров» в том, что создаваемый блок направлен против гипотетической будущей германской угрозы, не мог восприниматься Сталиным сколько-нибудь серьезно. Такой блок – «большая тройка», возглавлявшая антигитлеровскую коалицию, уже существовал.

Начавшееся формирование противостоящих друг другу блоков, разновременно запущенное по обе стороны будущего железного занавеса, сильно ограничит эффективность таких коллективных форматов, как ООН.

Тема «западного блока» будет оставаться в фокусе внимания советского руководства. В ноябре 1945 г. посол Федеративной Республики Югославия в СССР В. Попович в обширном письме председателю Совета министров Югославии Йосипу Брозу Тито, информируя своего руководителя о настроениях в среде высшего советского руководства, одним из первых пунктов сообщит: «Здесь также обращают внимание на попытки создания так называемого западного блока, несмотря на то, что в этом отношении империалистам до сих пор ничего не удалось сделать»[52].

Вновь всплывет тема «западного блока» 24 декабря 1945 г. на переговорах Сталина с министром иностранных дел Великобритании Э. Бевином, состоявшихся во время его пребывания в Москве для участия в упоминавшемся выше совещании министров иностранных дел. Бевин тогда по своей инициативе решит поднять этот вопрос, судя по всему, понимая, что тянуть больше с информированием «союзника» о планах создания нового блока без его участия невозможно. Завершая беседу, Бевин скажет, «что в заключение он хотел бы затронуть вопрос о так называемом западном блоке. Здесь нужно иметь в виду, что Великобритании для торговых нужд нужны соглашения с Францией и другими западноевропейскими странами, так же как России нужны для таких же целей особые соглашения с Балканскими странами…» Напирая на «торговые нужды» создания западного блока, британский министр, очевидно, стремился при этом успокоить Сталина. Бевин постарался заверить своего собеседника, что он «никогда не предпримет в отношении Советского Союза таких действий, которые он не объяснил бы Советскому правительству». Советская запись беседы, в отличие от британской, содержит еще одно заявление, сделанное им, судя по всему, что называется, «на публику». «Бевин заявляет, – фиксирует советская запись последнюю фразу разговора, – что он не хочет больше никаких блоков в Европе. Их там уже достаточно». Двусмысленность этой фразы настолько очевидна, что нельзя не удивляться тому, что она исчезла из британской записи беседы, сделанной самим Бевином по ее итогам. Но в обеих записях есть заверение Сталина, которое тот сочтет необходимым сделать: «Я верю Вам»[53]. Доверия ни к Бевину, ни к британской дипломатии в целом Сталин, конечно, не испытывал. Максимум того, на что ему можно было очень условно рассчитывать, так это на готовность противной стороны действительно объяснять свои действия советскому правительству. И формировать «особые отношения с Балканскими странами», следуя прямой рекомендации Бевина действовать в этом случае по западноевропейскому примеру.

Выбор, сделанный британским истеблишментом, был вполне продуманным. Еще в апреле 1944 г. посольство Великобритании в Москве направило в Лондон пространный меморандум. В нем, подводя итоги анализа текущей ситуации и перспектив ее развития, авторы сделают «логический вывод»: «Если советские власти убедятся, что Британское Содружество и Соединенные Штаты не желают мешать России в уничтожении угрозы, исходящей от Германии (и Японии), не создают направленных против нее союзов и учитывают ее интересы, Россия пожелает надолго сохранить с ними мирные отношения… Но этот прогноз исходит из того, что русские не будут нас подозревать во враждебных замыслах, а это во многом зависит от того, будет ли Россия удовлетворена мерами, которые мы примем, чтобы обезвредить Германию и Японию. Если она не будет удовлетворена… она все время будет опасаться враждебного союза с участием Германии, будет относиться к нам с подозрением и потенциальной враждебностью, будет в большей степени озабочена своей безопасностью и примет собственные меры, чтобы обеспечить ее»[54]. Эти оценки, заслуживавшие самого пристального внимания, в конечном итоге будут отброшены, и англо-американские союзники займут прямо противоположные позиции.

* * *Как это не покажется странным современному читателю, но идея западного блока в исполнении де Голля и Бевина до определенного момента могла выглядеть в глазах Сталина даже многообещающе привлекательной. Ведь поначалу речь не шла об участии в таком блоке США. В связи с этим стоит напомнить читателю некоторые события предшествующего времени, которые в значительной степени объяснят истоки надежд и иллюзий сталинской дипломатии. 8 января 1918 г. президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу свои так называемые «Четырнадцать пунктов» послевоенного урегулирования, которые частично лягут в основу Версальско-Вашингтонского мирового порядка и системы договоров, завершивших Первую мировую войну. Пятым пунктом плана Вильсона значилось «свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение всех колониальных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, что при разрешении всех вопросов, касающихся суверенитета, интересы населения должны иметь одинаковый вес по сравнению со справедливыми требованиями того правительства, права которого должны быть определены». Антиколониалистские устремления Соединенных Штатов были недвусмысленным образом явлены миру. Помимо целей политических, не меньшее значение имели экономические лозунги, в подоплеке которых также лежал «экономический» антиколониализм, направленный против колониальных таможенных барьеров и протекционизма. Экономические цели США Вильсон декларировал в третьем пункте своего плана: «Устранение, насколько это возможно, всех экономических барьеров и установление равенства условий для торговли всех наций…»

Очевидно, имея в виду эти установки, в 1930-е гг. Сталин не раз высказывал мнение о нарастании противоречий между Британской империей и США. По завершении Второй мировой войны задача использовать эти противоречия из области эвентуальной перемещалась в плоскость практической дипломатии. Опереться на Британию, чьи интересы прямо затрагивались американской экономической и политической экспансией, казалось советскому руководству вполне логичным и оправданным. Так что нельзя назвать беспочвенными ожидания роста напряженности между США и Великобританией со стороны Сталина. Не случайно, в годы войны в переговорах с союзниками он будет осторожно зондировать почву на предмет выяснения возможности сыграть на противоречиях между англо-американскими союзниками. Одновременно этот зондаж служил инструментом прощупывания других эвентуальностей – достижения двусторонних договоренностей по тем или иным вопросам. В немногочисленных беседах Сталина с Рузвельтом возникали повороты, которые, вероятно, давали Сталину основания думать о возможности неких общих с США подходов к послевоенному урегулированию. К числу таких поворотов следует отнести пассаж, возникший в разговоре двух лидеров в Тегеране 28 ноября 1943 г. Тогда Рузвельт заметил, что «лучше не говорить с Черчиллем об Индии». Сталин отреагировал так: «Индия – это больное место Черчилля», Рузвельт согласился, добавив, что «Англии придется кое-что предпринять в Индии»[55]. Намеки обоих лидеров отражали в целом отмеченные выше антиколониальные устремления двух держав и направление практической политики обеих систем – советской и американской.

Столь же аккуратно Сталин зондировал британскую позицию в разговорах с Черчиллем, указывая на наличие союзнических отношений между Великобританией и СССР, с одной стороны, и подчеркивая отсутствие между Союзом ССР и США договора, которым бы фиксировался военно-политический союз и обязательства послевоенного сотрудничества. На встрече с Черчиллем 9 октября 1944 г. он негативно оценил одно из посланий Рузвельта, сказав, что там требуется слишком много прав для Соединенных Штатов и оставляется слишком мало прав для Советского Союза и Великобритании при том, что их связывает договор о взаимопомощи. «Такого договора о взаимопомощи не существует между Соединенными Штатами и Советским Союзом»[56]. Во время беседы с министром иностранных дел Великобритании Э. Бевином 24 декабря 1945 г., выйдя на тему пролонгации англо-советского договора, Сталин вновь не преминул подчеркнуть, что «у Советского Союза с Америкой нет никаких договоров» [57].

Подходов, идентичных сталинским, придерживались и советские дипломаты. «Мировая ситуация в послевоенную эпоху будет окрашена в цвета англо-американских противоречий», – в январе 1944-го писал в своей записке, адресованной политическому руководству, зам. наркома иностранных дел, руководитель Комиссии НКИД по возмещению ущерба, нанесенного Советскому Союзу гитлеровской Германией и ее союзниками, И. М. Майский[58]. О серьезных разногласиях, которые намечаются у Англии с США, говорил в своей записке и другой зам. наркома, председатель Комиссии по подготовке мирных договоров и послевоенного устройства М. М. Литвинов в ноябре 1944 г.[59] Если судить по этим запискам двух высокопоставленных руководителей советского дипломатического ведомства, то ожидалось, что «логика вещей должна будет все больше толкать Англию в сторону СССР, ибо ее основная борьба в послевоенный период все-таки будет борьбой с США», острота противоречий «должна с особой силой толкать Англию к соглашению с нами»[60].

Советским дипломатам, между тем, следовало помнить о неприятии Госдепартаментом США не только колониальных преференций и самой идеи колониальной империи, но и концепции «сфер влияния» как таковых. Обеспечив свою гегемонию в Западном полушарии задолго до описываемых событий, элиты Соединенных Штатов не собирались останавливаться на достигнутом. Их экспансия в полушарие Восточное, конечно, сулила советской дипломатии некоторые возможности игры на противоречиях главных акторов «капиталистического мира». Однако советское руководство явно переоценило градус внутренних противоречий между англо-американскими союзниками. Особенно очевидным это становится в контексте советского внешнеполитического наступления, которое ожидаемо станет восприниматься англо-американскими союзниками как общая угроза, что явилось важнейшим фактором сплочения их сил. Убедиться в этом придется довольно скоро.

* * *В контексте разговора о западном блоке не стоит забывать о его военно-политической составляющей, к которой старались не привлекать внимания Сталина ни де Голль, ни Бевин. Между тем в связи с этим нельзя не напомнить читателю о ставших известными в 1990-х гг. военных планах кабинета У. Черчилля в отношении Советского Союза, разработанных весной 1945 г. 22-м мая датируется план экстренной операции «Немыслимое», подготовленный объединенным штабом планирования британского военного кабинета. Общеполитической целью операции объявлялось навязывание «русским воли Соединенных Штатов и Британской империи», а единственным способом добиться цели в определенном и долгосрочном плане – «победа в тотальной войне». Ее задачами объявлялись «оккупация жизненного пространства России» и «решающее поражение русских войск». Комитет начальников штабов, на рассмотрение которому был направлен этот план, 8 июня направил Черчиллю заключение, вывод которого гласил: «…если начнется война, достигнуть быстро ограниченного успеха будет вне наших возможностей и мы окажемся втянутыми в длительную войну против превосходящих сил»[61]. План будет положен под сукно. Близкие к параноидальным, настроения стареющего британского премьера найдут выражение и в другом распоряжении, последовавшем вслед за тем, – разработать план обороны Британских островов на случай советского наступления. Великобритания, напомним, номинально являлась ближайшим союзником СССР, будучи связана с ним союзным договором. Сталину эти планы стали известны тогда же – в мае 1945 г.[62] Испытал ли Сталин беспокойство, ознакомившись с этими планами, мы, вероятно, никогда не узнаем. Настораживать его должно было промедление с разоружением капитулировавших немецких войск, с которым не спешили союзники. В Потсдаме советская делегация вынуждена будет вручить британским союзникам памятную записку «о неполном применении условий безоговорочной капитуляции Германии к германским войскам в Норвегии» в отношении 400-тысячной неразоруженной группировки вермахта[63]. Но и без этого Сталин не испытывал чрезмерного доверия к союзникам, как мог заметить читатель на страницах, посвященных так называемому бернскому инциденту в феврале 1945-го. Поздней весной 1945-го военные планы Черчилля строились на базе ограниченных наличных ресурсов, но в перспективе могли и должны были включить в этот расчет и силы будущих западноевропейских союзников.

Не приходится сомневаться в том, что антисоветизм Черчилля, пусть и не в его крайних формах, в значительной мере отражал антисоциалистические, а, значит, и антисоветские убеждения подавляющего большинства представителей британского истеблишмента. Ментальная карта британского политического класса, судя по всему, содержала в себе представления об экзистенциальных противоречиях мира капитализма и мира социализма и неизбежности их столкновения в той или иной форме. Точно такими же представлениями руководствовался и Сталин. Кажется, столкновение бывших союзников было неизбежным, вопрос заключался лишь в том, где и в каких формах оно состоится.

Полуфантастический характер антисоветского военного планирования Черчилля если и стал известен Сталину, то не повлиял на его курс ближайших послевоенных месяцев. В Советской армии был запущен процесс демобилизации, а Сталин был настроен дипломатическими средствами закреплять состоявшиеся, как ему казалось, договоренности с союзниками о сферах влияния. Причем именно Великобритания представлялась ему тем партнером, на которого предполагалось главным образом делать ставку. Как помнит читатель, во время своего визита в Москву в октябре 1944 г. именно Черчилль предложил Сталину «процентное соглашение» о разделении сфер влияния в Восточной Европе. У советского лидера были все основания полагать, что не только стартовал, но и идет процесс согласования державами интересов в разных районах земного шара, в не слишком прозрачном потоке которого представлялось возможным поискать удачи и новых приобретений. Причем опыт согласования интересов ведь уже имелся. Советское и британское руководство сумело в годы войны договориться о взаимодействии в Иране, как это уже видел читатель.

Договорные отношения двух государств останутся действующими, поскольку номинально предоставляли базу для договоренностей по разным вопросам, включая сферы влияния. Причем ни одна из сторон поначалу не намеревалась перечеркивать союзный договор. Напротив, стороны демонстрировали готовность к его пролонгации. Министр иностранных дел Великобритании Э. Бевин 24 декабря 1945 г. заявил Сталину, что он лично «вполне готов расширить срок его действия с 20 до 50 лет». Сталин согласился, правда, с оговоркой, что «его тогда придется улучшить»[64]. Этот зондаж вполне укладывался в рамки советских аналитических разработок. Готовность англичан к сотрудничеству предстояло проверить на практике. Как это не покажется странным, в своей известной фултонской речи выскажется за продление англо-советского договора и Черчилль.

Вне зависимости от реальных намерений сторон в отношении договора им предстояло в ходе практического взаимодействия тем или иным образом согласовать свои интересы в целом ряде районов мира, в которых советское присутствие в результате войны стало реальностью. Фактическое появление СССР на Балканах и эвентуальное в Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, то есть в непосредственной близости от сфер британских интересов и стратегических коммуникаций различных частей громадной Британской империи обещало обострить противоречия во взаимоотношениях вчерашних союзников, которые и в годы войны развивались далеко не гладко.

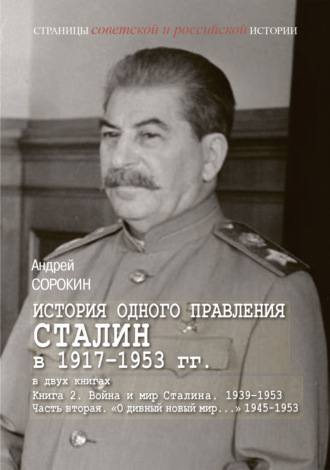

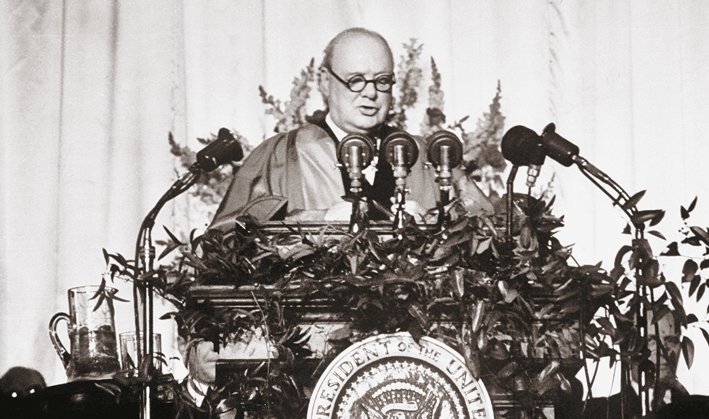

Выступление У. Черчилля в Вестминстерском колледже в Фултоне

5 марта 1946

[Из открытых источников]

* * *Как уже было заявлено ранее и будет подробнее представлено в следующих параграфах, в 1946–1947 гг. отношения бывших союзников будут развиваться по синусоиде, когда взлеты будут сменяться периодами депрессивного состояния. В определенный момент западные лидеры предпримут решительные шаги во вполне определенном – антисоветском – направлении.

Не пройдет и трех месяцев с момента завершения успешной, по общему мнению, московской конференции министров иностранных дел «большой тройки», как идеология сотрудничества трех держав подвергнется испытанию. 5 марта 1946 г. Черчилль произнесет свою знаменитую речь в Вестминстерском колледже города Фултона, в американском штате Миссури.

«Соединенные Штаты Америки находятся сегодня на вершине могущества, являясь самой мощной в мире державой», – заявит Черчилль. Опасности новой войны и тирании Черчилль назовет главными опасностями, «двумя мародерами», угрожающими миру. «Мне трудно представить, – продолжит британский экс-премьер, – чтобы обеспечение эффективных мер по предотвращению новой войны и развитию тесного сотрудничества между народами было возможно без создания того, чтобы я назвал братским союзом англоязычных стран. Такого рода братский союз означает не только всемерное укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими двумя столь схожими политическими и общественными системами народами, но и продолжение тесного сотрудничества между нашими военными советниками с переходом в дальнейшем к совместному выявлению потенциальной военной угрозы, разработке схожих видов вооружений… совместное использование всех имеющихся у каждой из наших стран в различных точках земного шара военно-морских и военно-воздушных баз…»

«Сегодня на сцену послевоенной жизни, еще совсем недавно сиявшую в ярком свете союзнической победы, легла черная тень, – перейдет британский политик к главному. – Никто не может сказать, чего можно ожидать в ближайшем будущем от Советской России и руководимого ею международного коммунистического сообщества и каковы пределы, если они вообще существуют, их экспансионистских устремлений и настойчивых стараний обратить весь мир в свою веру. Я лично восхищаюсь героическим русским народом и с большим уважением отношусь к моему товарищу по военному времени маршалу Сталину…Нам понятно желание русских обезопасить свои западные границы и тем самым устранить возможность новой германской агрессии». Выразив таким образом свое уважение союзнику, Черчилль скажет, что считает своим долгом обратить внимание аудитории на некоторые факты, «дающие представление о нынешнем положении в Европе». «Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес», – произнесет он ставшую знаменитой фразу. Страны, попавшие в «сферу советского влияния», подвергаются «все более ощутимому контролю, а нередко и прямому давлению со стороны Москвы…Коммунистические партии восточноевропейских государств, никогда не отличавшиеся многочисленностью, приобрели непомерно огромную роль в жизни своих стран, явно не пропорциональную количеству членов партии, а теперь стремятся заполучить и полностью бесконтрольную власть. Правительства в этих странах иначе как полицейскими не назовешь…»[65]

На обвинение в тирании, не сформулированное в адрес Сталина прямо, но при этом абсолютно недвусмысленное, последует ответный пропагандистский ход со стороны советского вождя. 14 марта 1946 г. появится ответ Сталина корреспонденту «Правды». «Гитлер начал дело развязывания войны с того, – напомнит он, – что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны господствовать над остальными нациями мира»[66].

Своей речью в Фултоне Черчилль ясно обозначит еще одну – новую для Сталина – перспективу развития международных отношений и точку кристаллизации не западноевропейского, а англо-американского альянса. Тем самым он проделает и громадную пробоину в советско-британских отношениях и сыграет весьма значительную роль в сломе идеологии сотрудничества бывших союзников. Вполне вероятно, это и являлось одной из целей отставного премьер-министра.

Проявившись так остро в сфере идеологии и пропаганды, противостояние перейдет в политическую и военно-оборонную сферу и примет зримые организационные формы, причем первоначально как раз в виде того самого западного блока. Завершится этот процесс не назавтра. 22 января 1948 г. министр иностранных дел Великобритании Бевин выступит в Палате общин, где и выскажет предложение о создании западноевропейского союза. 3 марта он разошлет членам британского кабинета министров меморандум под названием «Угроза Западной цивилизации», в которой, обнаруживая знакомство с уже известной читателю концепцией Маккиндера, заявит, что «Политбюро ставит себе задачу физического контроля над всей материковой Евразией и в конечном итоге установления власти над всем мировым островом – и ни крупицей меньше». События февраля 1948 г. в Чехословакии, «давление на Финляндию», о которых нам еще предстоит рассказать читателю, дали основание Бевину ставить «вопрос обороны Западной цивилизации, иначе всех засосет всепроникающее советское болото». Завершит свой меморандум его автор рекомендациями, центральное место среди которых занимала следующая: «Мы должны как можно быстрее заключить многосторонние экономические, культурные и оборонительные соглашения между Соединенным Королевством, Францией и странами Бенилюкса – такие соглашения, чтобы к ним могли примкнуть другие европейские демократии»[67]. 5 марта протокол заседания Кабинета министров зафиксирует, что «в ходе дискуссии стратегия, предложенная министром иностранных дел, получила поддержку». Британский кабинет укажет и на сферы, где в последующие десятилетия развернется битва с «мировым коммунизмом». «Сопротивление дельнейшей советской экспансии может быть успешным, – зафиксирует протокол, – только если мы добьемся высокого жизненного уровня как в нашем государстве, так и в тех государствах, которые окажутся на нашей стороне; но наша кампания должна также опираться на более высокие моральные и духовные ценности». «Пропагандистское оружие должно быть использовано в полной мере, и, возможно, с этой целью потребуется создавать специальные механизмы… Размах пропаганды должен быть всемирным», – было подчеркнуто на заседании кабинета[68]. На этих «оперативных направлениях» и развернутся исторические сражения западного и восточного блоков.

Госсекретарь США Маршалл одобрит это предложение, и 17 марта 1948 г. пять западноевропейских государств (Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция) подпишут в Брюсселе Договор о совместной деятельности в экономической, социальной и культурной сферах и коллективной самообороне. Договор этот известен также как Брюссельский пакт, который и стал учредительным документом Западного (позднее – Западноевропейского) союза. Ключевым стало положение договора о коллективной самообороне против возможного агрессора, согласно которому в случае агрессии против одной из сторон остальные «предоставят военную поддержку атакованной стороне и другую помощь, а также окажут содействие ее усилиям». Таким образом, фрагментация европейского политического и военно-стратегического пространства войдет в свой следующий этап.

Предваряя подписание пакта, западноевропейские партнеры предпримут идеологическое наступление против своего бывшего союзника. В конце января 1948 г. Госдеп США в сотрудничестве с английским и французским министерствами иностранных дел опубликовал сборник документов «Нацистско-советские отношения 1939–1941 гг.». Опубликованное в ответ советское заявление подчеркнет, что «подлинная цель опубликования в США сборника об отношениях между СССР и Германией в 1939–1941 годах… заключается не в том, чтобы дать объективное изложение исторических событий, а в том, чтобы исказить действительную картину событий, оболгать Советский Союз, оклеветать его и ослабить международное влияние Советское Союза…» Вслед за этим «поднялась новая волна травли и разнузданной клеветнической кампании по поводу заключенного в 1939 году между СССР и Германией Пакта о ненападении, якобы направленного против западных держав», эта не слишком изящная риторическая формула советского заявления, тем не менее, довольно точно расставляет смысловые акценты[69].