Полная версия

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 2. Война и мир Сталина. 1939-1953. Часть 2. «О дивный новый мир…» 1945-1953

Эта линия американской администрации на увязывание вопросов экономического взаимодействия с вопросами политическими вскоре возобладает в практике американской администрации. В этом отношении мнение большинства представителей Конгресса совпадало с позицией исполнительной власти. В своих мемуарах госсекретарь США Бирнс отметит, что вернувшись с Лондонской конференции СМИД, состоявшейся, как мы помним, в сентябре 1945 г., он не только решил не делать больше никаких уступок советской стороне, но и был бы рад забрать обратно те кредиты, которые она уже получила. Как признает в ноябре 1945 г. посол США в СССР А. Гарриман, американская экономическая политика в отношении СССР, направленная на ограничение экономического взаимодействия двух стран, «до сих пор усугубляла наше взаимное недопонимание и усиливала недавно появившуюся у Советов тенденцию к односторонним действиям»[93].

Временный поверенный в делах США в Советском Союзе Дж. Кеннан в обобщенном виде чуть позднее – в январе 1946 г. – так сформулирует представления американского истеблишмента об условиях предоставления кредита: «Они [Советы] должны продемонстрировать желание сотрудничать и гарантировать, что их международная торговля будет осуществляться в соответствии с нашим подходом к международному экономическому сотрудничеству» [94].

Проволочки, какими могли видеться перипетии обсуждения вопроса о кредите, сочетались и с другими «неурядицами» в экономическом взаимодействии СССР и США. Осенью 1945-го СССР получит отказ в поддержке со стороны Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (ЮНРРА), которая была создана по инициативе Рузвельта в ноябре 1943 г. и с которой поначалу, как видел читатель в предшествующих главах, Советский Союз вполне успешно сотрудничал.

Судя по всему, уже осенью 1945-го Сталин сделает некоторые выводы о перспективах экономического сотрудничества с США, которые начинали выглядеть все менее определенными. Сталин решил взять паузу, и в декабре того же года Советский Союз откажется вступить в МВФ, не прервав, однако, окончательно отношений и переговоров по этому вопросу. Сталин выжидал, будучи уверен, вероятно, в заинтересованности американской стороны в «бездонном» советском рынке, ожидая прихода острой фазы мирового экономического кризиса и памятуя об опыте взаимовыгодного советско-американского сотрудничества в годы первых пятилеток. Характерно, что и советская пресса в 1945 и 1946 гг. не содержит следов антиамериканских кампаний.

21 февраля 1946 г. советская сторона получила ноту Бирнса, в которой вопрос о кредите предлагалось рассмотреть в совокупности с другими проблемами, которые требовали своего разрешения. Перечень этих «важнейших вопросов», решение которых американская администрация считала необходимым «для создания прочной основы взаимовыгодного развития экономических отношений» между странами, заслуживает того, чтобы быть приведенным на страницах этой книги. В ноте заявлялось о необходимости удовлетворения претензий американских граждан к правительству СССР; согласования политики трех держав в отношении стран Европы для решения их экономических проблем демократическими методами; достижения соглашения о свободной навигации по рекам, имеющим международное значение; проведения предварительных переговоров о заключении между СССР и США всеобъемлющего договора о дружбе, торговле и мореплавании; принятия необходимых мер для гарантированной защиты прав обладателей авторских прав; заключения общего соглашения об обязательствах по ленд-лизу; решения вопроса о гражданской авиации; а в заключение «обсуждения других экономических вопросов»[95]. Нетрудно заметить, что программа заявленных переговоров является трудно реализуемой в короткие сроки даже и при отсутствии политических трений между сторонами. Не очень понятно, на что в этом контексте рассчитывал Сталин, но вопрос о кредите в мае 1946-го был рассмотрен на Политбюро[96].

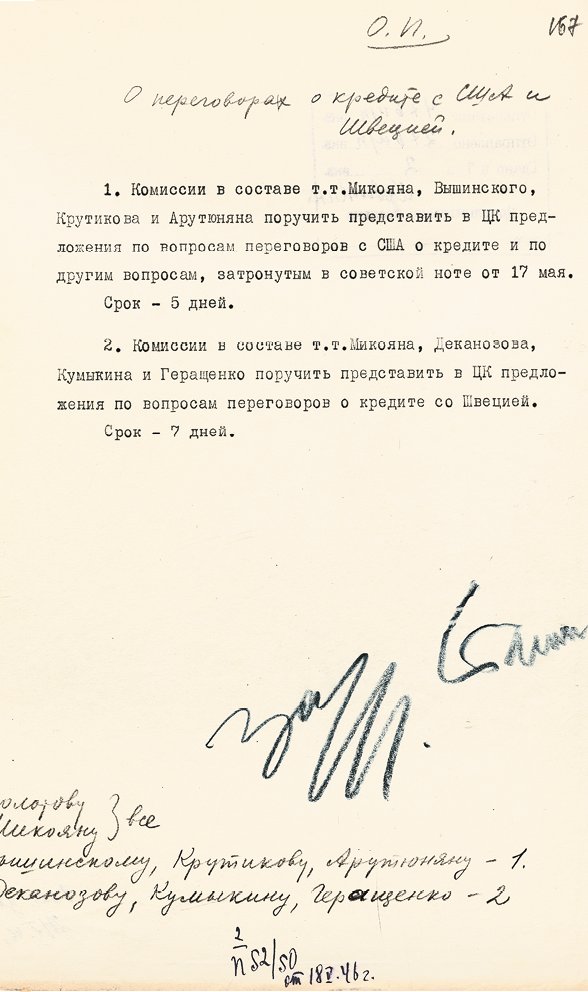

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О переговорах о кредите с США и Швецией»

18 мая 1946

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 767. Л. 167. Подпись – автограф И. В. Сталина]

Планку запросов решили снизить, и советское руководство было готово рассмотреть и миллиардный кредит. Паллиативные встречные предложения, направленные советской стороной, как будет позднее вспоминать об этом Микоян, американцы отвергнут[97].

В последний раз Сталин поднимет вопрос о кредите на встрече с госсекретарем США Дж. Маршаллом 15 апреля 1947 г.[98] Он обратит внимание Маршалла на то, что ленд-лиз оказался в той или иной степени связан с кредитом для Советского Союза. «Еще два года назад, – напомнил Сталин, – советское правительство было запрошено о том, в каких кредитах оно нуждается после войны и какое количество заказов советское правительство предполагает разместить в США… В ответ на этот запрос советское правительство представило свой меморандум, где указывалось, что советское правительство хотело бы получить в США заем в сумме 3–6 млрд долларов или больше, если возможно, и излагало приемлемые для него условия займа. Но в этот вопрос вклеился вопрос о ленд-лизе. Однако два года прошло с тех пор, и советское правительство не получило никакого ответа от правительства США». Посол США в СССР Смит поправит Сталина, напомнив, что приехав в Москву в качестве посла, привез с собой предложение о кредите на 1 млрд долларов. «Действительно, это правильно, – подтвердил Сталин. – Но все же прошел год, прежде чем был получен ответ правительства США»[99]. Вслед за этим высказыванием не последует новой постановки вопроса о получении кредита. Как видим, к весне 1947-го Сталин утерял интерес к теме кредита настолько, что уже и не вспомнил сразу об американском встречном предложении. Вероятнее всего, главной причиной станет ясное осознание того факта, что экономические отношения двух стран стали инструментом воздействия на политику Советского Союза в тех узловых геополитических точках, где к тому времени ясно обнаружили себя противоречия в подходах союзников к урегулированию. Вопрос о западных кредитах сместился на периферию экономического и политического планирования Сталиным послевоенного мироустройства и экономической политики Советского Союза и стран восточного блока. Едва ли не последнюю попытку в этом направлении советская сторона сделает в конце 1947 г., как свидетельствует нота совпосольства Госдепу США от 16 декабря, в которой предлагалось осуществить оплату «товаров ленд-лизовского снабжения» за счет американского долгосрочного кредита[100].

Современные российские исследователи высказывают предположение о том, что неполучение советской стороной кредита в то время, когда она активно ставила этот вопрос, вероятно, прямо повлияло на возникновение холодной войны и на ухудшение отношений Советского Союза и США[101]. Министр торговли США Г. Уоллес в меморандуме, адресованном президенту Трумэну в марте 1946 г., обнаружит довольно точное понимание мотивов поведения советской стороны: «Мы знаем, что многие из тех поступков Советов, которые вызвали у нас обеспокоенность, были результатом их огромных экономических потребностей и беспокойства за свою безопасность. События последних нескольких месяцев отбросили Советы к их существовавшей до 1939 г. боязни “капиталистического окружения” и ошибочному убеждению в том, что Западный мир, включая США, неизменно и единодушно враждебен»[102].

Как будто вознамерившись подтвердить последнюю констатацию, правительство США в марте 1948 г. ввело экспортные лицензии на вывоз в СССР товаров из США, «могущих усилить военный потенциал» Советского Союза. В августе 1951-го министр внешней торговли М. Меньшиков направил на имя Сталина докладную, где сообщил советскому вождю о том, «что в американский закон от 2 июня 1951 года о дополнительных ассигнованиях на 1950/1951 гг. включена так называемая поправка сенатора Кема, предусматривающая прекращение экономической и финансовой “помощи” (но не военной) со стороны США странам, вывозящим в СССР и страны народной демократии, включая Китай и Северную Корею, предметы вооружения, товары, которые могут быть использованы для производства вооружения, или товары, запрещенные в США к вывозу в указанные страны». Вслед за принятием этого закона 7 июня в США были опубликованы пять списков, содержавших около 1700 групп подпадающих под санкции товаров. «Номенклатура товаров, входящих в списки, – сделал вывод Меньшиков, – настолько широка, что в случае строгого ее применения, никакая торговля между маршаллизированными странами и демократическими странами фактически не будет возможна». Поскольку общественность и многие официальные лица союзников США пришли к выводу что «применение поправки Кема “может нанести Западу гораздо больший вред, чем России”», то американская администрация решила ужесточить дисциплинарные меры в отношении своих сателлитов. По сообщению Меньшикова Сталину, 16 июля Комиссия по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США приняла поправку, заменяющую поправку Кема. Ею предусматривалось прекращение не только экономической, но и военной помощи тем государствам, которые решили бы проводить самостоятельную экономическую политику в нарушение объявленного санкционного режима[103]. Так начиналась послевоенная эпоха санкционных войн Запада против СССР.

* * *Отпустив в небо кредитного журавля, Сталин сделал все, чтобы оставить в своих руках репарационную синицу. Во внешнеэкономической стратегии он сделал упор на гарантированном получении репараций с государств, побежденных во Второй мировой войне. Как должен помнить читатель, уже в начале 1945 г. в СССР был создан Особый комитет при ГКО под руководством Г. М. Маленкова для решения всего комплекса вопросов, возникавших в этой сфере. Ожидая, судя по всему, трений с союзниками по вопросам репараций, Сталин решил до завершения всяких межсоюзнических согласований поручить этому комитету решать вопросы репараций в вещной форме на занятых советскими войсками территориях в пользу Советского Союза, так сказать, в «рабочем порядке». Особый комитет развернет на занятой советскими войсками территории самую активную деятельность по вывозу в СССР промышленных предприятий, техники и технологий еще до завершения военных действий.

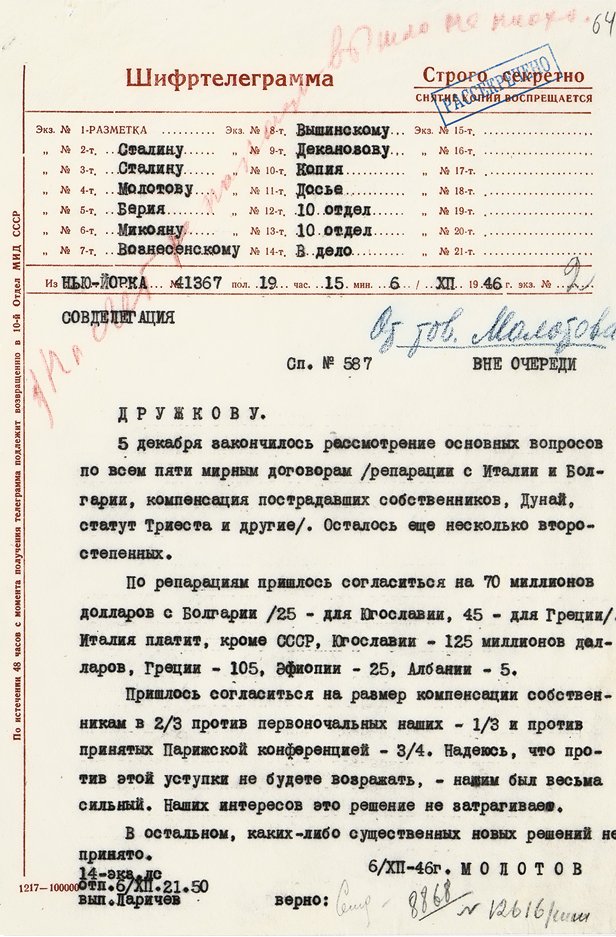

Теме репараций Сталин будет уделять особое внимание в переговорах о послевоенном урегулировании на протяжении целого ряда послевоенных лет. В декабре 1946 г., например, это выразится в одобрительной резолюции на шифротелеграммме В. М. Молотова, полученной им из Нью-Йорка: «На счет репараций вышло неплохо»[104].

Репарации, в значительной степени полученные не столько в финансовом выражении, сколько в натуральном, сыграют существенную роль в послевоенном восстановлении экономики СССР, на территорию которого будет вывезено более 5,5 тыс. демонтированных германских и японских предприятий[105]. Помимо этого, огромное значение имел вывоз технологий, осуществлявшихся одновременно с вывозом предприятий. Не менее значимым станет вывоз технической информации в виде патентов и др.[106] В январе 1948 г. зампред Совмина В. А. Малышев направил Молотову записку, в которой указал количество вывезенных в СССР в 1945 г. немецких патентов – 107 500. Общий доход от этих патентов Малышев оценил в 5,9 млрд марок, из них на долю СССР (за вычетом долей союзников) приходилось 1,765 млрд марок. В СССР к началу войны с Германией, напомнил Малышев, имелось около 200 действовавших немецких патентов общей стоимостью в 11 млн марок [107].

Шифротелеграмма В. М. Молотова из Нью-Йорка И. В. Сталину (Дружкову) о рассмотрении основных вопросов по мирным договорам с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией

6 декабря 1946

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 219. Л. 64. Помета – автограф И. В. Сталина]

Общую стоимость репарационных изъятий из Германии в пользу СССР по состоянию на 1 января 1948 г. комиссия, созданная решением Политбюро, определит в 2675,8 млн долларов, о чем и сообщит запиской на имя Сталина 26 февраля того же года[108]. Перерасчет, сделанный по состоянию на 1 января 1950 г., даст новую цифру – 3326,4 млн долларов США[109]. Надо сказать, что сумма полученных советской стороной репараций оценивалась западными союзниками на сессии СМИД в декабре 1947 г. в 7 млрд долларов[110]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Альберт Эйнштейн. Цитаты и афоризмы. М., 2015. С. 320.

2

Наиболее известное ее употребление в политическом словообороте принадлежит премьер-министру Великобритании Г. Макмиллану. 3 февраля 1960 г., выступая перед парламентом ЮАР, именно этот образ британский премьер выбрал для того, чтобы обозначить начатый процесс деколонизации.

3

Мускулы мира. М., 2006. С. 486.

4

Наджафов Д. Г. К вопросу о генезисе холодной войны // Холодная война. 1945–1963. Историческая перспектива. Сборник статей. М., 2003. С. 68–69.

5

Печатнов В. О. От союза – к вражде (советско-американские отношения в 1945–1946 гг.) // Там же. С. 21.

6

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1161. Л. 72–74.

7

См.: Маккиндер Х. Дж. Географическая ось истории // Полис. 1995. № 4.

8

Маккиндер Х. Дж. Круглая земля и обретение мира // Космополис. 2007. № 16.

9

Печатнов В. О. Уроки Второй мировой войны в военно-политическом планировании США и СССР на послевоенный период // Печатнов В. О. История и политика. М., 2022. С. 227–228.

10

Там же. С. 227.

11

Там же. С. 229.

12

Там же. С. 229–230.

13

Правда. 1946. 25 сентября.

14

Правда. 1951. 6 октября.

15

Смирнов Ю. Н. «Холодная война как явление ядерного века» // Холодная война. 1945–1963. С. 617.

16

См., например: Печатнов В. О. Уроки Второй мировой войны в военно-политическом планировании США и СССР на послевоенный период. С. 230.

17

Цит. по: Советская политика в Австрии.1945–1955 гг. Сборник документов. М., 2006. С. 11.

18

Правда. 1952. 2 апреля.

19

Правда. 1952. 13 августа.

20

Правда. 1952. 26 декабря; Сталин И. В. Соч. Т. 16. М., 1997. С. 230.

21

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 382. Л. 51.

22

Там же. Д. 61. Л. 35.

23

Советско-американские отношения. 1945–1948. Документы. М., 2004. С. 496.

24

Там же. С. 502.

25

Сталин И. В. Соч. Т. 16. С. 98.

26

Цит. по: Минкова К. В. Роль США в формировании международного торгового порядка и создании Международной торговой организации (1943–1950 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 2006. Вып. 4. С. 144.

27

См. подробнее: Там же. С. 139–145.

28

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 353. Л. 18–34.

29

Там же. Ф. 17. Оп. 162. Д. 44к. Л. 190.

30

Там же. Л. 58.

31

Сталин И. В. Соч. т. 16. Ч. 1. С. 148.

32

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сборник документов: В 6 т. Т. 6: Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании. 17 июля – 2 августа 1945 г. М., 1980. С. 459.

33

Там же. С. 482–483.

34

Источник. 1999. № 2. С. 71.

35

Там же. С. 72.

36

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 770. Л. 40–41.

37

Печатнов В. О. «Союзники нажимают на тебя для того, чтобы сломить у тебя волю…» (переписка Сталина с Молотовым и другими членами Политбюро по внешнеполитическим вопросам в сентябре – декабре 1945 г.) // Печатнов В. О. История и политика. С. 256–257.

38

Источник. 1999. № 2. С. 74–75.

39

Советско-британские отношения в 1943–1953 гг. Документы и материалы. М., 2021. С. 315.

40

Печатнов В. О. «Союзники нажимают на тебя для того, чтобы сломить у тебя волю…» (переписка Сталина с Молотовым и другими членами Политбюро по внешнеполитическим вопросам в сентябре – декабре 1945 г.). С. 257.

41

Советско-британские отношения в 1943–1953 гг. Документы и материалы. С. 316.

42

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 770. Л. 59–60.

43

Там же. Л. 66–67.

44

Советско-американские отношения. 1945–1948. Документы. М., 2004. С. 123.

45

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 99. Л. 127.

46

Советско-американские отношения. 1945–1948. Документы. С. 126.

47

Печатнов В. О. От союза – к вражде. Советско-американские отношения в 1945–1946 гг. // Холодная война. 1945–1963. С. 49.

48

Международные отношения и внешняя политика СССР. Сборник документов. 1871–1957 гг. М., 1957. С. 156–161.

49

Советско-британские отношения в 1943–1953 гг. Документы и материалы. С. 354.

50

Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1986. Т. 2. С. 300–301.

51

Советско-британские отношения в 1943–1953 гг. Документы и материалы. С. 467.

52

Советско-югославские отношения. 1945–1956 гг. Документы и материалы. Новосибирск, 2010. С. 38.

53

Советско-британские отношения в 1943–1953 гг. Документы и материалы. С. 341, 344.

54

Там же. С. 152.

55

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании. 28 ноября – 1 декабря 1943 г. М., 1978. С. 92.

56

Советско-британские отношения в 1943–1953 гг. Документы и материалы. С. 212–213, 216.

57

Там же. С. 341, 344.

58

Там же. С. 136.

59

Там же. С. 242.

60

Там же. С. 137, 241.

61

См. подробнее: Ржешевский О. А. Секретные военные планы У. Черчилля против СССР в мае 1945 г. // Новая и новейшая история. 1999. № 3. С. 98–123.

62

Лота В. И. ГРУ на острие Победы. Военная разведка СССР. 1938–1945. М., 2020. С. 632–634.

63

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. Сборник документов: В 6 т. Т. 6: Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.). М., 1980. С. 375–376.

64

Советско-британские отношения в 1943–1953 гг. Документы и материалы. С. 340, 344.

65

Фултонская речь Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже. – URL: http://docs.historyrussia.org>nodes

66

Москва послевоенная. 1945–1957: Архивные документы и материалы. М., 2000. С. 152.

67

Советско-британские отношения в 1943–1953 гг. Документы и материалы. С. 627–628.

68

Там же. С. 631–632.

69

Советско-американские отношения. 1945–1948. Документы. С. 528–530.

70

Печатнов В. О. «Мирное наступление» СССР в 1948 году // Печатнов В. О. Холодная война и советско-американские отношения. М., 2022. С. 283–290.

71

Советско-американские отношения. 1945–1948. Документы. С. 569–570.

72

Цит. по: Пыжиков А. В., Данилов А. А. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. М., 2002. С. 93.

73

См. подробнее: Печатнов В. О. «Мирное наступление» СССР в 1948 году. С. 291–301.

74

Советско-британские отношения в 1943–1953 гг. Документы и материалы. С. 634–635.

75

Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 7.

76

Международные отношения и внешняя политика СССР. Сборник документов. 1871–1957 гг. С. 198.

77

Там же. С. 195–196.

78

См., например: Оганесян А. Хотел ли Сталин вступить в НАТО? – URL: http://ria.ru/201003118/2151421224

79

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 392. Л. 142–143, 146–147.

80

Кочкин Н. История двух нот, или почему СССР не стал членом НАТО // Международная жизнь. 2009. № 2. – URL: http://Interaffairs.ru/jauthor/material/137

81

Правда. 1951. 1 августа.

82

Кочкин Н. История двух нот, или почему СССР не стал членом НАТО // Международная жизнь. 2009. № 2.

83

См. подробнее: Минкова К. В. Экономические истоки холодной войны: советско-американские отношения в 1943–1947 гг. СПб., 2021. С. 162–166.

84

Джонс Р. Х. Ленд-лиз. Дороги в Россию. М., 2015. С. 277.

85

См. подробнее: Минкова К. В. Экономические истоки холодной войны: советско-американские отношения в 1943–1947 гг. С. 168–170.

86

Там же. Ф. 17. Оп. 166. Д. 764. Л. 140.

87

См. подробнее: Бутенина Н. В. Ленд-лиз: сделка века. М., 2004. С. 154–168.

88

См. подробнее: Минкова К. В. Экономические истоки холодной войны: советско-американские отношения в 1943–1947 гг. С. 171.

89

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 791. Л. 76–79.

90

См. подробнее: Минкова К. В. Экономические истоки холодной войны: советско-американские отношения в 1943–1947 гг. С. 272.

91

Микоян А. И. Как это было. Воспоминания о минувшем. М., 1999. С. 493.

92

См. подробнее: Минкова К. В. Экономические истоки холодной войны: советско-американские отношения в 1943–1947 гг. С. 291–294.

93

Там же. С. 296–297.

94

Цит. по: Там же. С. 295.

95

Нота Дж. Бирнса поверенному в делах СССР в США Ф. Т. Орехову о комплексном решении всех экономических вопросов, накопившихся между СССР и США (21 февраля 1946 г.) // Минкова К. В. Экономические истоки холодной войны: советско-американские отношения в 1943–1947 гг. С. 464–465.

96

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 767. Л. 167.

97

Микоян А. И. Как это было. Воспоминания о минувшем. С. 495–497.

98

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 374. Л. 154, 157.