Полная версия

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 2. Война и мир Сталина. 1939-1953. Часть 2. «О дивный новый мир…» 1945-1953

Но вернемся в кремлевский кабинет Сталина. В самом конце беседы, когда стрелки часов уже показывали двенадцатый час вечера, Трюгве Ли поднимет несколько крайне актуальных вопросов политического урегулирования. «Теперь, – скажет Ли, – он хотел бы коснуться вопроса о советском предложении относительно проведения выборов в Берлине. Советское предложение предусматривает вывод оккупационных войск из Берлина и проведение там выборов под контролем». Поскольку это предложение было отвергнуто США, Англией и Францией, «может быть, в деле вывода войск из Берлина ООН могла быть полезной», – предложит Сталину свои услуги Ли. Сталин ответит, «что не знаком с этим делом и обещает с ним ознакомиться». Аналогичным образом советский вождь отреагирует на предложение Ли продвинуть вперед дело заключения мирных договоров, прежде всего с Австрией. Подтвердив, что переговоры об австрийском договоре ведутся, Сталин вновь заявит, что он не в курсе дела. На этом беседа и завершится[28]. Сталин демонстративно отказывал Трюгве Ли в посредничестве между великими державами, будучи уверен в его проамериканской позиции. Судя по всему, он не видел в фигуре генсека ООН той личности, которая могла бы способствовать сближению позиций противоборствующих сторон.

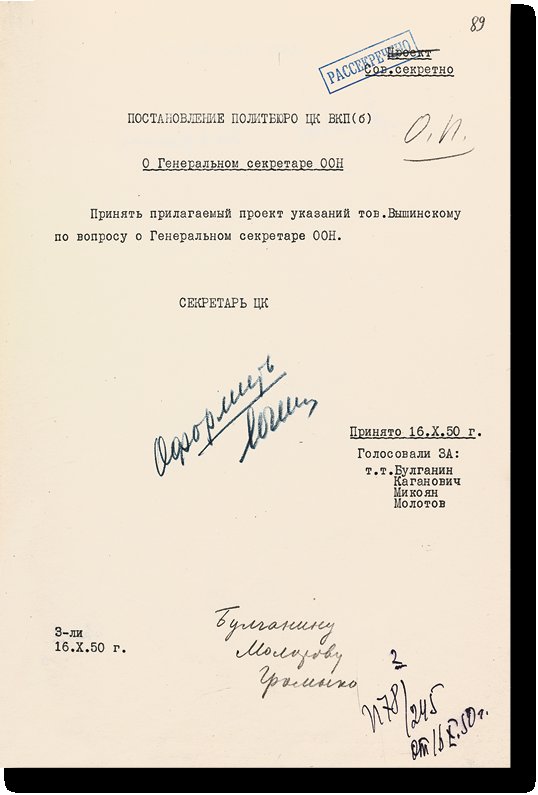

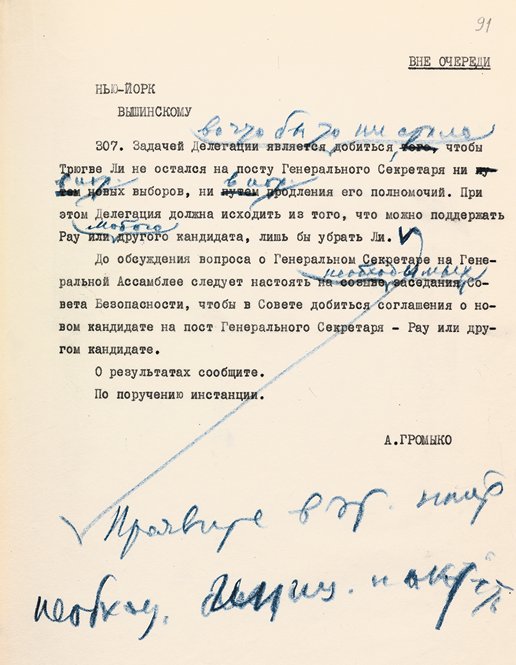

Активность Ли, по всей видимости, не в последнюю очередь была связана с близившимся сроком истечения его полномочий. В связи с этим 16 октября первый заместитель министра иностранных дел СССР А. А. Громыко «по поручению инстанции», то есть Сталина, направит руководителю советской делегации в ООН Вышинскому шифровку: «Задачей делегации является во что бы то ни стало добиться, чтобы Трюгве Ли не остался на посту Генерального Секретаря ни в порядке новых выборов, ни в порядке продления его полномочий»[29].

Добиться этой цели Сталину не удастся. 1 ноября 1950 г. Генассамблея продлила полномочия своего генсека еще на три года, в отставку Ли уйдет в ноябре 1952-го по собственной инициативе. Воспользоваться этой «сменой караула» Сталин уже не успеет.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О генеральном секретаре ООН» с приложением проекта указаний А. Я. Вышинскому

16 октября 1950

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 824. Л. 89, 91]

«Холодный душ», устроенный советскими руководителями генсеку ООН в мае 1950-го, вряд ли способствовал усилению позиций Советского Союза в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее. Спустя несколько месяцев, используя самоустранение советского представителя от работы в Совете Безопасности, Совбез и Генассамблея осудят северокорейский режим как агрессора и примут решение о введении на территорию Кореи под флагом ООН международных военных сил. Возразить против этого решения, противоречившего процедуре принятия решений Совбезом, основанной на принципе единогласия, и потребовать соблюдения процедурных норм в аппарате ООН окажется некому. Сталин явно переоценил действенность процедурных ограничителей. Демонстрируя уверенность в том, что отсутствие одного из постоянных членов Совбеза в условиях главенства принципа единогласия при принятии решений станет препятствием при голосовании, он допустил просчет. С этого момента ООН в оценках советского руководства закрепится в ряду враждебных по отношению к СССР структур. Риторика в отношении организации, однако, поначалу будет оставаться сдержанной. Советским представителям в этот период будет не раз рекомендовано избегать «задиристости тона». Сделает Сталин и выводы относительно своего провала в Совбезе. В результате поменяется кардинально его отношение к участию советского представителя в работе Совбеза. 24 августа 1950 г. Политбюро примет специальную директиву, которую Вышинский направит в Нью-Йорк постоянному представителю СССР при ООН и в Совбезе Я. А. Малику. В ней было предписано: «…продолжать участвовать в Совете Безопасности и по окончании срока нашего председательствования с тем, чтобы своим участием в работе Совета Безопасности помешать англо-американскому блоку овладеть Советом Безопасности и помешать ему развязать войну» [30]. Рекомендации эти явно запоздали.

Очень скоро Сталин риторику в отношении ООН поменяет. 17 февраля 1951 г., «отвечая на вопросы» корреспондента «Правды», он скажет: «Организация Объединенных Наций, созданная как оплот сохранения мира, превращается в орудие войны, в средство развязывания новой мировой войны. Агрессорским ядром ООН являются десять стран-членов агрессивного Северо-Атлантического пакта (США, Англия, Франция, Канада, Бельгия, Голландия, Люксембург, Дания, Норвегия, Исландия) и двадцать латиноамериканских стран… Таким образом, превращаясь в орудие агрессивной войны, ООН вместе с тем перестает быть всемирной организацией равноправных наций. По сути дела ООН является теперь не столько всемирной организацией, сколько организацией для американцев, действующей на потребу американским агрессорам… Организация Объединенных Наций становится таким образом на бесславный путь Лиги Наций. Тем самым она хоронит свой моральный авторитет и обрекает себя на распад»[31]. В связи с этим неудивительно, что Сталин ничего не сделал для интеграции СССР в созданные ООН специализированные организации, к чему призывал его Трюгве Ли. Связывать себя участием в работе международных структур, контролируемых, по его мнению, внешними силами, советский лидер явно не намеревался. Решения об участии в них будут приняты уже после смерти Сталина. Но и об уходе из Организации Объединенных Наций также думать не приходилось. Но мере усиления конфронтации держав и деградации Совещания министров иностранных дел, о котором мы сейчас и поговорим, именно площадка ООН предоставляла едва ли не единственную возможность для продвижения своих подходов к обеспечению безопасности и решению международных проблем.

«Должен быть учрежден Совет в составе Министров Иностранных Дел…» Поиск форматов сотрудничества

На Берлинской (Потсдамской) конференции руководителей союзных держав, как уже видел читатель, было достигнуто соглашение об учреждении Совета министров иностранных дел (СМИД). Совет, представлявший пять главных держав (Великобритания, Китай, СССР, США, Франция), создавался «для продолжения необходимой подготовительной работы по мирному урегулированию и для обсуждения других вопросов, которые по соглашению между участвующими в Совете правительствами могут время от времени передаваться Совету»[32]. Эта туманная формула была конкретизирована во втором разделе Сообщения о Берлинской конференции трех держав от 2 августа 1945 г. Текст сообщения гласил: «В качестве немедленной и важной задачи Совета на него возлагается составление мирных договоров для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии для представления их Объединенным Нациям и выработка предложений по урегулированию неразрешенных территориальных вопросов, встающих в связи с окончанием войны в Европе. Совет будет использован для подготовки мирного урегулирования для Германии с тем, чтобы соответствующий документ был принят пригодным для этой цели правительством Германии, когда такое правительство будет образовано»[33]. Таким образом, державы-победительницы во Второй мировой войне вовсе не так прямолинейно понимали демократические принципы послевоенного мирового устройства, как это заявлялось ими в многочисленных общих и сепаратных декларациях. Судьбы мира на начальном этапе послевоенного урегулирования предстояло решать узким кругом привилегированных участников «большой четверки» – США, Великобритании, Франции, СССР с привлечением при необходимости пятого непостоянного участника – Китайской Республики. В некоторых случаях состав участников и вовсе сокращался, как мы увидим, до трех. Роль ООН виделась участникам этого клуба, судя по всему, в качестве инструмента легитимации принимаемых ими решений. Именно на этой площадке и станут происходить многие ключевые события, положившие начало холодной войне.

Крупнейшее столкновение держав произойдет спустя всего месяц после завершения работы Берлинской конференции, итоги которой все участники оценивали, в общем, высоко. Уже в сентябре – октябре 1945-го в Лондоне состоится первая сессия СМИД. В повестку дня встанут вопросы подготовки мирных договоров с сателлитами Германии. За несколько дней до ее открытия, 6 сентября, на Политбюро был рассмотрен целый комплекс международных проблем, которые находились в фокусе внимания советского руководства и в большинстве своем должны были обсуждаться в рамках сессии СМИД. Советская делегация, руководствуясь полученными инструкциями и регулярными «накачками» со стороны Сталина посредством обмена шифротелеграммами, займет жесткую позицию по большинству вопросов, о многих из которых нам еще предстоит специально поговорить в соответствующих параграфах этой книги. Советское руководство было настроено на продолжение союзнических отношений, но, судя по всему, рассчитывало достигнуть договоренностей по основным вопросам средствами жесткого нажима. В период работы сессии Сталин ответит согласием на полученное со стороны Трумэна приглашение маршалу Г. К. Жукову посетить США. Визит должен был стать ответом на посещение СССР генералом Д. Эйзенхауэром летом 1945-го. Сталину «первоначально казалось правильным отказаться от такой поездки, – передавал Молотову в Лондон позицию вождя оставшийся в Москве на хозяйстве Вышинский, – но такой отказ может быть плохо воспринят президентом Трумэном. Он может обидеться, подумать, что если бы тов. Жуков был приглашен Рузвельтом, мы, вероятно, не отклонили бы приглашения, а приглашение Трумэна отклоняем потому, что с ним мало считаемся. Тов. Сталин высказался в том смысле, что, может быть, следовало бы принять приглашение…»[34]

Начнется сессия СМИД, однако, совсем не так благостно, как завершилась конференция в Потсдаме. Союзники отказывались обсуждать возможность заключения с бывшими сателлитами Германии мирных договоров до момента реорганизации на широкой демократической основе правительств этих государств, находившихся в большинстве своем под советским контролем. Упомянутые инструкции ЦК предусматривали увязку мирных договоров с Балканскими странами (Болгария, Румыния, Венгрия), находившимися под контролем СССР, с мирным договором с Италией, на территории которой расположились англо-американские войска. В одной из телеграмм, адресованных Молотову, Сталин специально подчеркнет взаимозависимость этих вопросов: «В случае проявления непримиримости союзников в отношении Румынии, Болгарии и т. д. тебе следовало бы, быть может, дать понять Бирнсу и Бевину [госсекретарь США и министр иностранных дел Великобритании], что правительство СССР будет затруднено дать свое согласие на заключение мирного договора с Италией. При этом можно было использовать такие аргументы, как их неблагодарное отношение к нашему предложению о колониях Италии, а также неразрешенность вопроса о размерах репарации с Италии в пользу СССР»[35]. На следующий день Сталин завершит свои размышления уже вполне однозначно: «При обсуждении вопроса о мирном договоре с Италией следует этот вопрос неразрывно связать с вопросом о мирных договорах для других сателлитов… Может получиться то, что союзники могут заключить мирный договор с Италией и без нас. Ну что же? Тогда у нас будет прецедент. Мы будем иметь возможность в свою очередь заключить мирный договор с нашими сателлитами без союзников». Завершая это послание от 19 сентября, переданное Молотову по каналам МИД его замом Вышинским, Сталин резюмирует: «Если такой поворот дела приведет к тому, что данная сессия Совета министров окажется без совместных решений по главным вопросам, нам не следует опасаться и такого исхода»[36]. Камнем преткновения станут не только проблемы урегулирования в Румынии и Болгарии, но и практически все остальные вопросы повестки дня, о которых мы поговорим в тематических параграфах этой книги.

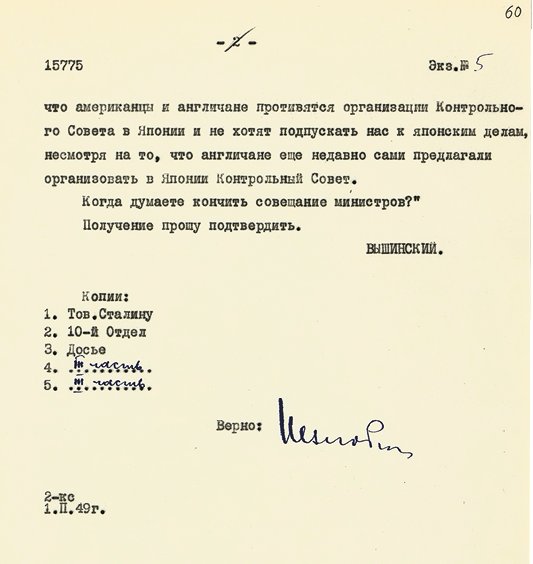

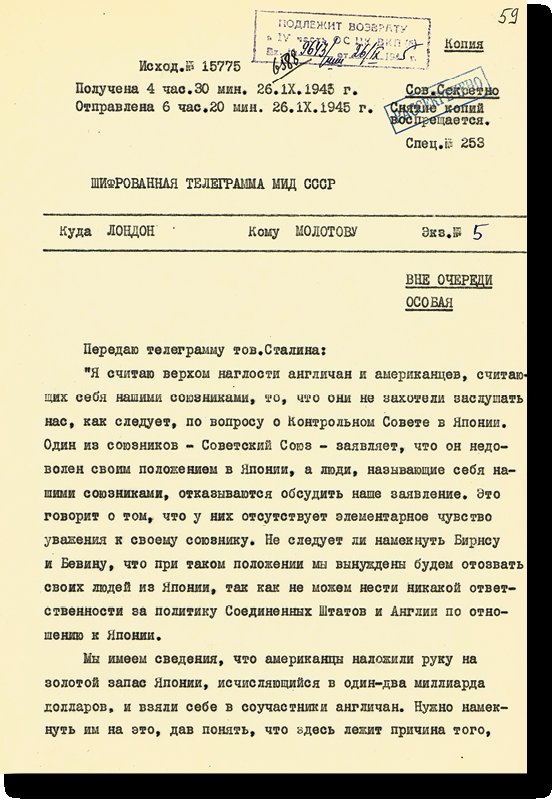

Здесь же, пожалуй, стоит затронуть еще лишь один-два вопроса. 20 сентября Молотов сообщил Сталину о предложении госсекретаря США Бирнса, которое было выдвинуто в беседе, имевшей место в тот же день. Предложение заключалось в заключении союзниками договора о демилитаризации Германии сроком на 20–25 лет. В случае его подписания договор предусматривал бы сворачивание оккупации союзниками Германии по мере ее разоружения. Молотов готов был согласиться с предложением Бирнса, «если американцы более или менее пойдут нам навстречу по Балканским странам». Сталин разъяснил соратнику замысел американцев, как он его себе представлял. «Предложения Бирнса преследуют четыре цели, – сообщил советский лидер итоги своих размышлений, – первое – отвлечь наше внимание от Дальнего Востока, где Америка ведет себя как завтрашний друг Японии, и тем самым создать впечатление, что на Дальнем Востоке все благополучно; второе – получить от СССР формальное согласие на то, чтобы США играли в делах Европы такую же роль, как СССР, с тем чтобы потом в блоке с Англией взять в свои руки судьбу Европы; третье – обесценить пакты о союзе, которые уже заключены СССР с европейскими государствами; четвертое – сделать беспредметными всякие будущие пакты СССР о союзе с Румынией, Финляндией и т. д.». Вероятно, небезосновательным является утверждение одного из современных исследователей, что в этом анализе Сталина, ожидавшего вывода американских войск из Европы согласно декларациям Рузвельта, ясно читается неготовность делить с США роль европейского гегемона[37]. Это соображение, однако, не отменяет широты сталинского анализа. Продолжая его, Сталин предложил увязать в один пакет германский и японский вопросы. «Конечно, нам трудно отказаться от антигерманского пакта с Америкой. Но, используя страх Америки перед ростом влияния СССР в Европе, нам следует добиваться того, чтобы антигерманский пакт СССР и США был обусловлен антияпонским пактом между СССР и США с тем, чтобы вслед за этим или одновременно заключить антигерманский пакт, при этом дать понять партнеру, что без заключения антияпонского пакта мы не считаем возможным пойти на антигерманский пакт с США»[38]. Причем Сталин проинструктирует Молотова внести предложение об антияпонском пакте так, чтобы не дать американцам оснований говорить о формальной увязке двух вопросов[39]. Сталин, таким образом, предпринял попытку, нажав на союзников в германском вопросе, добиться от них права полноценного участия в урегулировании вопроса японского. В литературе высказано мнение о том, что увязка двух пактов понадобилась Сталину в качестве способа отклонить предложения Бирнса и рычага давления с целью подорвать американскую монополию на управление послевоенной Японией[40]. Думается, что именно вторая часть приведенного соображения и отражает реальные устремления советского вождя. В Европе позиции СССР на тот момент были куда сильнее, чем на Дальнем Востоке, и задача усилить там советские позиции становилась все более актуальной, особенно в свете тревожной информации об отказе союзников от интернирования военнослужащих японской армии и проведения их «нормальной» демобилизации. Возможность быстрой ремилитаризации Японии рассматривалась Сталиным в этом контексте как реальная угроза, парировать которую он хотел посредством политического контроля со стороны союзных держав с обязательным участием СССР для того, чтобы исключить сговор англо-американских партнеров за своей спиной. Поэтому целый ряд директив Сталина Молотову полностью или отдельными своими частями были посвящены японским делам. Сталин настаивал на создании Контрольного совета в Японии в пику американскому предложению о создании Консультативной комиссии. Американское предложение, по мнению Сталина, имело своей целью «отложить на неопределенное время вопрос о Контрольном Совете и дать тем самым Макартуру [командующему американским контингентом в Японии] единолично решить все вопросы относительно Японии как военные, так и гражданские». Предложил Сталин Молотову и соответствующую мотивировку. «Пока существовала чисто военная полоса и японские войска и флот еще не были разоружены, можно было не возражать против института единоличного Верховного Главнокомандующего, но после того, как такая полоса миновала и теперь встают вопросы чисто политического, финансового, хозяйственного значения, целесообразно было бы заменить институт единоличного Верховного Главнокомандующего институтом Контрольного Совета. Мы считаем, что вопрос об организации Контрольного Совета по делам Японии является срочным…» – закончит свою шифровку Сталин[41]. Сталинское предложение не найдет поддержки у союзников, которые откажутся даже ставить его в повестку дня сессии СМИД. «Я считаю верхом наглости англичан и американцев, считающих себя нашими союзниками, – отреагирует Сталин на эти новости из Лондона, – то, что они не захотели заслушать нас, как следует, по вопросу о Контрольном Совета в Японии… Это говорит о том, что у них отсутствует элементарное чувство уважения к своему союзнику»[42].

Как уже знает читатель, в ходе работы сессии Сталин сформулировал для себя «линию неуступчивости», будучи готов завершить ее (сессию) без ощутимых результатов. На этой позиции он останется вплоть до завершения ее работы. С этой позицией солидаризуется и Молотов. «Согласен, что лучше пусть первая сессия Совета министров кончится провалом, чем делать существенные уступки Бирнсу», – напишет он Сталину 28 сентября[43]. Сессия СМИД закончит свою работу, даже не приняв итогового коммюнике.

Жесткие советские подходы заставят союзников по тем или иным соображениям пойти навстречу Москве по некоторым вопросам. Это сделает возможным проведение 16–26 декабря 1945 г. в Москве нового совещания министров иностранных дел, на этот раз представлявших только «большую тройку». Предложение провести в Москве такую встречу министров стран «большой тройки», а не «пятерки» сделает Молотову госсекретарь США Бирнс, даже не уведомив предварительно британцев[44]. Тем самым американские партнеры пойдут на серьезные уступки, поскольку одним из камней преткновения на лондонской сессии СМИД стало настойчивое требование англо-американских союзников включить Францию и Китай в состав участников с правом решающего голоса. В преддверии московского совещания Сталин с удовлетворением напишет членам собственной «четверки» – очередной сталинской фракции внутри Политбюро: «Очевидно, что, имея дело с такими партнерами, как США и Англия, мы не можем добиться чего-либо серьезного, если начнем поддаваться запугиваниям или проявим колебания, чтобы добиться чего-либо от таких партнеров, нужно вооружиться политикой стойкости и выдержки»[45]. Ставка на жесткую линию станет профилирующей чертой сталинской дипломатии на долгие годы. Справедливости ради скажем, однако, что линия эта выдерживалась не всегда последовательно, от маневрирования как тактического средства Сталин отказываться не собирался.

Телеграмма А. Я. Вышинского В. М. Молотову в Лондон с сообщением И. В. Сталина о Контрольном совете в Японии

26 сентября 1945

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 770. Л. 59–60]

Накануне конференции на стол Сталину ляжет запись беседы зам. наркома иностранных дел И. М. Майского с послом США А. Гарриманом. В ходе беседы Майский отпарирует сентенции Гарримана об «ухудшении атмосферы» и «нехватке доверия», заявив, что «советским людям кажется, что как раз американцы в последнее время зазнались… Здесь кроется одна из трудностей нынешнего положения… Если американцы поймут и почувствуют, что все мы живем на одной и той же маленькой планете, что… США в целях поддержания мирового порядка следует в отношениях с другими странами больше признавать принципы равноправия со всеми вытекающими отсюда последствиями, то мне думается, что с психологическим фактором на предстоящей конференции все будет в порядке». Сталин отметит этот пассаж в отчете Майского. Привлечет его внимание и признание Гарримана, что «элементы “зазнайства” у американцев в последнее время действительно имелись»[46]. В современной литературе справедливо отмечается, что этот эпизод четко показывает, что Сталин и его окружение воспринимали весь постхиросимский курс США как результат «головокружения от успехов»[47].

Уклонение в сторону от этого курса позволит в декабре принять некоторые компромиссные решения. На московском совещании советской дипломатии удалось добиться условного признания правительств Румынии и Болгарии, сформированных под советским контролем, в обмен на включение в их состав определенного числа представителей оппозиции. Советская сторона на переговорах в Москве настоит на том, чтобы мирные договоры с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией подготавливались только теми членами СМИД, которые подписали условия капитуляции, то есть членами «большой тройки». Исключения были сделаны для договора с Италией, к выработке которого привлекалась Франция, и для договора с Финляндией, условия которого поручалось выработать министрам Советского Союза и Великобритании. Участники совещания договорились о созыве не позже 1 мая 1946 г. мирной конференции, на которой следовало подписать подготовленные мирные договоры после их широкого обсуждения в рамках конференции с привлечением других стран антигитлеровской коалиции. Сталин пойдет в этом вопросе на уступки союзникам. Важнейшими станут решения по ряду дальневосточных проблем, о которых мы расскажем в соответствующих параграфах этой книги[48]. Главным станет согласованное союзниками решение о создании Дальневосточной комиссии и Союзного контрольного совета в Японии с участием СССР.

2 января 1946 г. Наркомат иностранных дел разошлет циркулярную телеграмму об итогах совещания: «Результаты совещания трех министров иностранных дел мы считаем положительными. На этом совещании удалось достигнуть решения по ряду важных европейских и дальневосточных вопросов и поддержать развитие сотрудничества трех держав, сложившегося во время войны»[49]. Высоко оценит итоги совещания и Сталин в своей телеграмме Трумэну[50].

Парижская мирная конференция пройдет, однако, позднее запланированных сроков – 29 июля – 15 октября 1946 г. и завершить ее подписанием договоров не удастся. Представленные на ней проекты мирных договоров будут доработаны и одобрены позднее – на нью-йоркской сессии СМИД, состоявшейся 4 ноября – 12 декабря 1946 г. Подписание пяти мирных договоров будет намечено на начало 1947-го и действительно состоится 10 февраля. «Коротко говоря, – доложит Молотов 13 декабря Сталину шифротелеграммой из Нью-Йорка, – мирные договоры для нас приемлемы во всех существенных пунктах и находятся в соответствии с установками, которые имела делегация»[51]. Договоры тогда были подписаны с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией, компромиссно завершив полосу напряженной дипломатической борьбы держав за будущее этих государств. До мирных договоров с главными «фигурантами» – Германией и Японией, а также Австрией, занимавшей особое место среди сателлитов Германии, оставалась, однако, дистанция огромного размера.

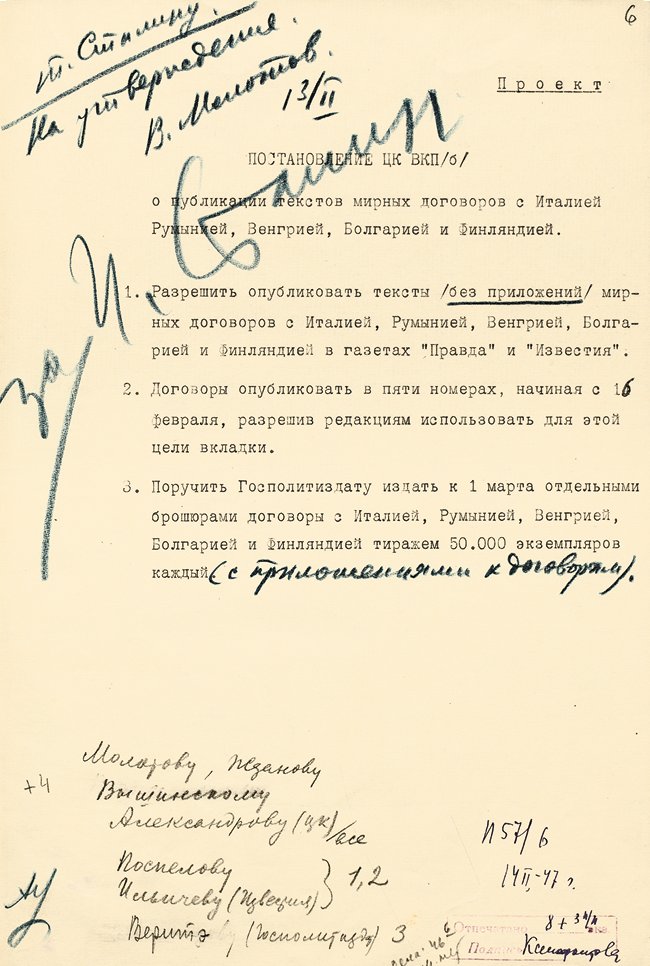

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о публикации текстов мирных договоров с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией

14 февраля 1947

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1496. Л. 6. Резолюция и правка – автограф В. М. Молотова, подпись – автограф И. В. Сталина]

Последующие конференция и сессии СМИД в Лондоне (дважды), Москве и Париже в 1947–1949 гг. по германскому и австрийскому вопросам завершатся, мягко говоря, не слишком удачно. Нарастание противоречий между бывшими союзниками, переход их отношений из состояния холодного мира в фазу холодной войны не позволят согласовать главные мирные договоры – с Германией и Японией, а также с Австрией. Исчерпание возможностей продуктивной работы в узком кругу участников в рамках СМИД в 1949 г., когда состоялась последняя – парижская – сессия Совета, приведет к тому, что взаимодействие держав было целиком перенесено в ООН, с генсеком которого, однако, советские руководители, как мы уже видели, обходились не слишком дипломатично, несмотря на очевидное возрастание роли этой площадки. Судя по всему, на ООН Сталин перенес свои подходы к деятельности Лиги Наций. Как, наверное, помнит читатель, тогда Сталин рекомендовал советским дипломатам «время от времени перетряхивать лигонацовский навоз».

«Вопрос о так называемом западном блоке». Начальная фаза антисоветской консолидации Запада

Симптомы будущего расхождения, которое, если и не было предопределено, но являлось вполне предсказуемым, проявились, как мы видели, довольно рано. Договоренности союзников о раздельных зонах оккупации их войсками стран Европы, судя по всему, создавали для него объективную основу, и, как следствие, начался этот процесс еще до завершения военных действий Второй мировой войны. И запущен он был на Западе, а не на Востоке.