Полная версия

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 2. Война и мир Сталина. 1939-1953. Часть 2. «О дивный новый мир…» 1945-1953

Совершенно не случайным в связи с этим выглядит вывод об СССР как новом «евразийском гегемоне», способном «стать для США самой зловещей угрозой из всех известных до сих пор». В основу этого вывода был положен тезис об «экспансионистских устремлениях» Москвы. И это были уже не теоретические выкладки высоколобых кабинетных ученых, эти тезисы попадут в доклад Управления стратегических служб при Комитете начальников штабов, подготовленный в апреле 1945-го. Концепт Маккиндера даст толчок размышлениям о судьбах мира западных геостратегов, и в 1944 г. Н. Спайкмен сформулирует концепцию Римленда, то есть прибрежного пояса континента (Евразии), достижение контроля над которым должно было стать целью американской внешней политики. Тезис о ключевой стратегической роли «окаймлений» (rimlands), с которых проецируется военная мощь вглубь евразийского пространства (Хартленда) станет теоретическим основанием для плана создания заграничных военных баз США[9]. Осмысление этих теорий как практических задач и станет, перефразируя известную ленинскую мысль, одним из источников и одной из составных частей американского гегемонизма, дав толчок к созданию Соединенными Штатами проамериканских военных блоков и военных баз, охвативших территории Римленда с целью окружения и изоляции Хартленда. Не приходится удивляться, что в этих подходах к стратегическому планированию найдется место и тезисам о недопустимости повторения политики умиротворения агрессора и возможности нанесения упреждающих ударов[10]. Кристаллизация этих представлений, как показано в литературе, произойдет уже к моменту проведения Потсдамской конференции. Новый концепт станет основой для противодействия советским попыткам установления контроля над территориями, прилегающими к СССР, с теми же целями – обеспечения широко понимаемой западными стратегами собственной безопасности[11] и расширения собственной экспансии. Уже в 1945 г. США запускают процесс планирования создания глобальной военной инфраструктуры, призванной купировать военные угрозы безопасности США на самых ранних стадиях их формирования. Глобальное лидерство США как необходимое условие недопущения новой мировой войны и поддержания относительной стабильности вошли с тех пор в плоть и кровь американской внешней политики. Тезис о «поддержании мира во всем мире на условиях, обеспечивающих безопасность, процветание и прогресс нашей страны [США]», появится в программном документе Комитета начальников штабов уже в сентябре 1945 г.[12]

Международные отношения в послевоенный период будут во многом определяться тем, что США примерят на себя роль мирового гегемона, подкрепляя ее атомной монополией, мощь которой была продемонстрирована на излете Второй мировой войны бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки. Советскому Союзу в этих планах послевоенного устройства будет отводиться место не мировой державы, а региональной, окруженной со всех сторон американскими военными базами.

Проблема обеспечения безопасности в послевоенный период, как мы уже отмечали выше, останется для Сталина столь же значимой, что и в предшествующий период. Подходы к решению этой проблемы виделись в первые годы по завершении войны примерно в тех же контурах, что и раньше. Границы СССР по состоянию на июнь 1941 г. в сочетании с контролируемыми буферными зонами безопасности вдоль границ должны были обеспечивать необходимую глубину обороны жизненно важных центров Советского государства. Судя по всему, прибавится к этим подходам и еще один – формирование пояса нейтральных государств на самом угрожаемом – европейском – направлении, который должен был разделить противостоящие друг другу формирующиеся военно-политические блоки.

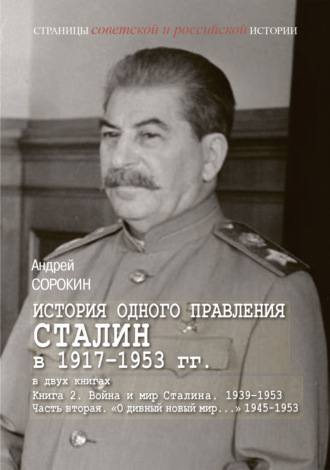

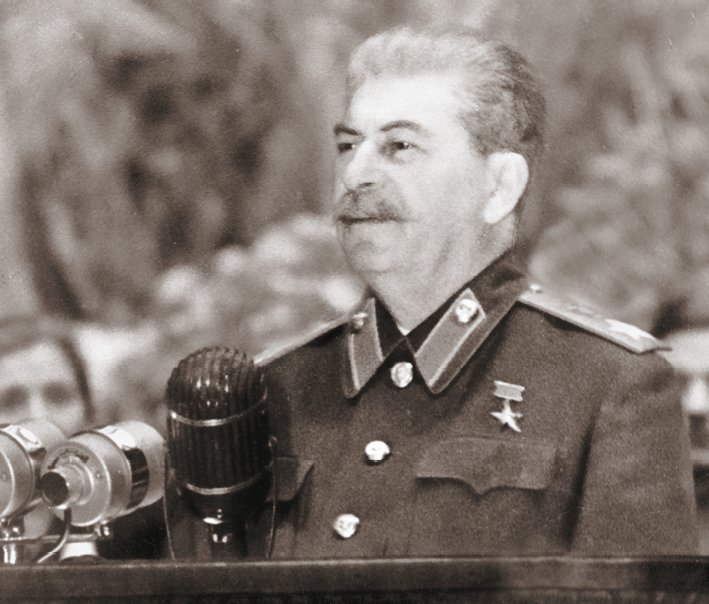

И. В. Сталин в Президиуме предвыборного собрания избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы

9 февраля 1946

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1655. Л. 4]

В публичном пространстве Сталин будет демонстративно игнорировать наличие «ядерной дубинки» в руках США в качестве инструмента силового давления. В интервью корреспонденту “Sunday Times” 17 сентября 1946 г. Сталин скажет: «Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных… они не могут решать судьбу войны, так как для этого совершенно недостаточно атомных бомб»[13]. Ситуация в этой сфере существенно изменится после того, как в 1949 г. Советский Союз проведет испытания собственной атомной бомбы. Пропагандистский эффект от подчеркнуто скромного сообщения советской прессы об этом событии Сталин демонстративно усилит, выступив «за воспрещение атомного оружия и за прекращение производства атомного оружия». Сделает он это в специальном интервью корреспонденту газеты «Правда» в ответ «на шум, поднятый в иностранной прессе в связи с испытанием атомной бомбы в Советском Союзе»[14]. В последующем им будет сделан ряд подобных заявлений. Получив в свои руки атомную бомбу, Сталин на международной арене в целом будет стараться вести себя прагматично и осторожно, избегая прямых столкновений с Западом и предпочитая маневрировать и действовать из-за кулис. К этой осторожности могло подталкивать и осознание своего отставания в гонке атомных вооружений. Нам неизвестно, знал ли Сталин о количестве атомных бомб в арсенале США, но, являясь трезвомыслящим политиком, не мог не считаться с тем преимуществом, которым располагала Америка в этой гонке. Информация о соотношении сил сегодня доступна, и для читателя будет важно узнать, что к концу правления Сталина США располагали 1005 бомбами, а Советский Союз – лишь 50[15]. При этом в массовом сознании именно Сталину нередко приписывается намерение развязать ядерную войну. Причем в такого рода построениях не принимается в расчет то простое соображение, что Советский Союз в те годы, в общем, не располагал средствами доставки ядерных зарядов до территории Соединенных Штатов, в отличие от США, ВВС которых такие возможности имели. В практическом плане, как известно, американская администрация рассматривала и перспективы их применения, сегодня хорошо известны разработанные там планы атомных бомбардировок территории СССР[16]. Сталин, как мы увидим, лишь в начале 1950-х гг. примет решение о создании инфраструктуры (аэродромов) и самолетов, позволяющих советской Дальней авиации наносить удары по территории США.

Стремление Сталина создать буферные зоны безопасности по всему периметру СССР, расширить советскую зону влияния станут основанием для «западных партнеров» оказывать противодействие расширению границ советского влияния. Практически везде, где претензии СССР не были подкреплены размещением воинских контингентов, они отвергались бывшими союзниками, и Сталин был принужден от них отказаться. Вероятнее всего, Сталин всерьез и не рассчитывал на иной результат в такого рода «спорных» ситуациях. Ведь еще в 1945 г. он объяснял лидерам югославских коммунистов Тито и Джиласу: «Эта война не та, что была в прошлом; кто бы ни завоевывал новую территорию, он навязывает ей свой общественный строй. Каждый вводит свою систему в тот момент, когда войска занимают территорию. Это не может быть иначе»[17]. Так что вопрос наличия или отсутствия войск на той или иной территории для ее последующей судьбы в понимании Сталина становился ключевым, а продвигать их дальше, чем они оказались к концу Второй мировой войны, Сталин намерения не обнаруживал.

При этом в послевоенные годы Сталин будет не раз говорить о возможности мирного сосуществования двух систем. Так, отвечая на вопросы группы редакторов американских газет в апреле 1952 г., Сталин не только согласился с такой возможностью, но и вновь указал на необходимые условия: «Мирное существование капитализма и коммунизма вполне возможно при наличии обоюдного желания сотрудничать, при готовности исполнять взятые на себя обязательства, при соблюдении принципа равенства и невмешательства во внутренние дела других государств»[18]. Нетрудно увидеть, что эта формула включала в себя не только признание теоретической возможности мирного сосуществования, но и указывала на трудности практической реализации этой идеи, за которой маячила безрадостная альтернатива, то есть опасность военного столкновения. Мы не найдем уверенного ответа на вопрос, отвечала ли эта максима действительным внутренним убеждениям Сталина или являлась лишь пропагандистским ходом. Так или иначе, но обострение ситуации на международной арене все основательнее возвращало Сталина к базовым установкам большевизма. Уже очень скоро он реанимирует свои довоенные подходы к международным отношениям точно так же, как сделают это бывшие союзники по антигитлеровской коалиции. Сталин станет истолковывать отношения с Западом в прежних категориях «марксистско-ленинского» анализа об исторически неизбежном столкновении «родины социализма» с империалистическим Западом.

Некоторые надежды, судя по всему, Сталин возлагал на смену американской администрации, произошедшую по итогам президентских выборов в ноябре 1952 г., победу на которых одержал кавалер советского ордена «Победа» генерал Дуайт Эйзенхауэр. Надеждам на прежнее «братство по оружию» оправдаться было не суждено. В ходе предвыборной кампании Эйзенхауэр выступил поборником продолжения холодной войны. Сталин отредактировал подготовленную по его распоряжению редакционную статью для «Правды». «Что касается угроз Эйзенхауэра против Советского Союза, – допишет Сталин концовку статьи, – то советские люди могут лишь смеяться над ними, как смеялись они в свое время над угрозами Гитлера. Говорят, что политика угроз есть оружие слабых против пугливых. Ну что же, пусть пугает генерал Эйзенхауэр ворон на огороде, если ему так нравится эта детская забава»[19].

В конце 1952 г. на XIX съезде КПСС прозвучит новый для советской риторики тезис, согласно которому социализм в СССР одержал полную и окончательную победу, опасность реставрации капитализма вторжением извне исключена, а страна вступила в период развернутого строительства коммунистического общества. Верил ли сам Сталин в обоснованность подобных утверждений, нам также уже никогда не узнать. Во всяком случае, в конце декабря 1952-го на вопрос корреспондента “New York Times” Дж. Рестона, «придерживаетесь ли Вы еще своего убеждения о том, что Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты могут в предстоящих годах жить мирно?» – Сталин ответит положительно. «Я продолжаю верить, – скажет он, – что войну между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом нельзя считать неизбежной, что наши страны могут и впредь жить в мире». Он поприветствует предложение провести переговоры с представителями новой администрации для рассмотрения возможности встречи с Эйзенхауэром и согласится сотрудничать с целью «ликвидации войны в Корее»[20].

Для советских руководителей, пришедших всего через полгода к обладанию полнотой власти, тезис, прозвучавший на съезде, и приведенные высказывания советского вождя станут хорошим подспорьем в обосновании пересмотра целого ряда внешнеполитических установок, доставшихся им в наследство.

Советский Союз вступил в послевоенную эпоху руководимый И. В. Сталиным, функции и положение которого в системе координат государственного управления как «управляющего диктатора» не изменились. После короткого периода иных ожиданий и попыток найти взаимоприемлемые решения в международной политике Сталин вернется к военной и политической мобилизации всех сил СССР и тех стран, которые попадут в сферу его контроля, для противостояния мировой системе капитализма. Определенное делегирование властных полномочий разной степени различным стратам управляющих, имевшее место в годы войны, вскоре сменится новым этапом их централизации, а личность и взгляды «главноуправляющего» станут профилирующими параметрами послевоенного развития СССР, в том числе и на международной арене. Сталин свойственными ему брутальными методами управления в кратчайшие сроки обеспечит послевоенное восстановление Советского Союза, на базе которого были достигнуты военная безопасность страны и, как ему казалось, гарантии от реставрации капитализма.

«До конца отстаивать права ООН»?

Потребности послевоенного урегулирования вызвали к жизни, как мы видели, не слишком новые форматы международного взаимодействия, вернувшиеся на новом этапе к коллективным формам, апробированным в довоенный период. Договоренности о реинкарнации Лиги Наций на новых принципах функционирования и в новой форме Организации Объединенных Наций были достигнуты лидерами «большой тройки» еще в годы войны.

В результате этих договоренностей 26 июня 1945 г., как помнит читатель, в Сан-Франциско представители 50 государств поставили свои подписи под Уставом ООН. 51-й страной-учредителем чуть позднее станет Польша. 24 октября 1945 г. Советский Союз сдал свою ратификационную грамоту, став 29-й страной, ратифицировавшей Устав ООН. Это позволило ввести его в действие, о чем будет объявлено в тот же день, а 24 октября с того времени официально отмечается как «День ООН». Советскому Союзу не удастся провести «своего» представителя, и первым генеральным секретарем ООН станет бывший министр иностранных дел Норвегии Трюгве Ли.

Трюгве Хальвдан Ли

1940-е

[Из открытых источников]

Крупнейшим достижением советской дипломатии, а точнее, персонально Сталина, который последовательно отстаивал эту идею, стало согласование принципа единогласия в принятии решений Советом Безопасности (право вето). На протяжении ряда лет англо-американскими союзниками будут предприниматься шаги по достижению такого разделения предметов ведения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, которое расширяло бы права Генассамблеи в ущерб Совбезу. «Западный блок», за которым шло большинство стран – участниц ООН, таким образом, получил бы инструменты управления мировым сообществом. Первая сессия Генеральной Ассамблеи открылась 10 января 1946 г. в Лондоне и была посвящена вопросам мирного использования атомной энергии, ликвидации атомного и других видов оружия массового поражения, по которым не удастся прийти к консенсусу. Первой резолюцией Совбеза стало решение о создании военно-штабного комитета, в который входили бы начальники штабов постоянных членов Совбеза или их представители. Задачей комитета определялось оказание поддержки в планировании военных операций, инициируемых Совбезом.

Работа ООН станет объектом пристального внимания Сталина. В контексте быстрого ухудшения отношений с союзниками по антигитлеровской коалиции ООН приобретала особое значение как площадка для организации международного взаимодействия. На это значение ООН Сталин обратит внимание в письме к президенту США Г. Трумэну от 6 апреля 1946 г., которое он направит в связи с назначением нового посла США в СССР. У. Б. Смит тогда сменит А. Гарримана, являвшегося в целом сторонником продолжения советско-американского сотрудничества в рамках подхода, которого придерживался президент Ф. Рузвельт, ушедший из жизни годом ранее. Сталин подчеркнет в письме «нежелательность использования такой организации, как ООН, в чьих-либо односторонних целях, как это имело место в прошлом в отношении Лиги Наций»[21].

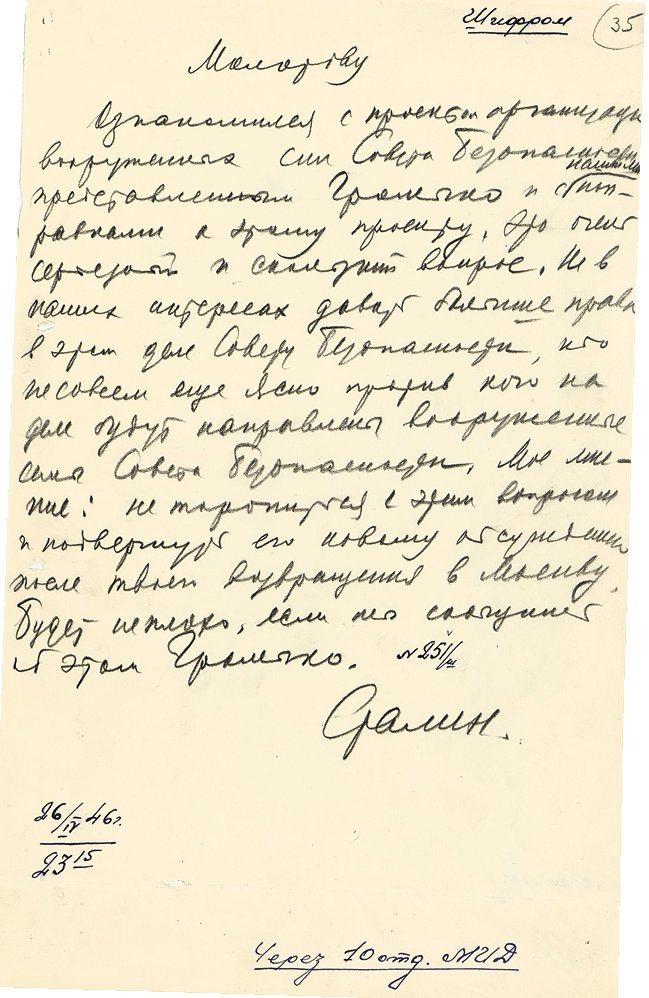

Особое его внимание привлечет вопрос об организации вооруженных сил Совета Безопасности ООН. 26 апреля 1946 г. Сталин направит В. М. Молотову шифротелеграмму. В ней он охарактеризует этот вопрос как «очень серьезный и скользкий». «Не в наших интересах давать большие права в этом деле Совету Безопасности, ибо не совсем еще ясно против кого на деле будут направлены вооруженные силы Совета Безопасности. Мое мнение, – завершит Сталин, – не торопиться с этим вопросом…»[22]

Опасения эти были отнюдь не беспочвенны. Как мы увидим, в результате ошибки Сталина несколькими годами позднее вооруженные силы «объединенных наций», ведомые США, вмешаются под эгидой ООН в военное противостояние Северной и Южной Кореи.

На долгое время одной из основных задач Сталина на площадке ООН останется борьба за сохранение полноценного права вето (или иначе, принципа единогласия) для постоянных членов Совета Безопасности. Это право будет постоянно оспариваться другими постоянными членами Совбеза под предлогом злоупотребления этим правом со стороны Советского Союза. Права Совбеза в комбинации, предлагавшейся западными союзниками, как уже отмечалось, должны были в значительной степени перейти к Генассамблее. Едва ли не первая масштабная атака на принцип единогласия состоится на ее второй сессии осенью 1947 г., когда американская делегация выдвинет и проведет большинством голосов предложение о создании Межсессионного комитета, которому должно было быть предоставлено право в период между сессиями решать вопросы большинством голосов. Советская делегация откажется от участия в комитете[23]. Ликвидация принципа единогласия никоим образом не могла устраивать Сталина, поскольку такое решение девальвировало бы «активы» возглавляемого им государства в разворачивавшейся большой геополитической игре, особенно если учесть соотношение в Генассамблее «голосующих акций» в пользу западного блока. На этой же сессии, как зафиксирует Молотов в циркулярном письме МИД, США и Великобритания предприняли попытки добиться изоляции СССР, которые «окончились полным провалом»[24].

Шифротелеграмма И. В. Сталина В. М. Молотову об организации вооруженных сил Совета Безопасности ООН

26 апреля 1946

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 61. Л. 35. Подлинник, автограф А. Н. Поскребышева]

В сентябре 1949 г. советская делегация на 4-й сессии Генеральной Ассамблеи выступит с проектом договора между пятью великими державами – СССР, США, Великобританией, Францией и Китаем, который получил название Пакта мира. Договором предлагалось не прибегать к использованию силы или угрозе силой. 1 декабря Генассамблея примет резолюцию «Необходимые условия мира», которая воспроизводила основные положения советского документа, предложив всем нациям «разрешать международные споры мирными способами…» Сталин впервые вынесет в публичное пространство идею Пакта мира накануне решающих событий 1949 г. в Европе, приведших к созданию НАТО и двух германских государств. В январе, отвечая на вопросы генерального европейского директора американского агентства “International News” К. Смита, Сталин подтвердит, что Советский Союз готов к опубликованию совместной с правительством Соединенных Штатов декларации, констатирующей, что ни то, ни другое правительство не имеет намерения прибегнуть к войне друг против друга. Смит назовет это Пактом мира и Сталин подтвердит, что правительство СССР могло бы сотрудничать с правительством Соединенных Штатов Америки «в проведении мероприятий, которые направлены на осуществление Пакта мира и ведут к постепенному разоружению»[25]. Изъявит Сталин и готовность к встрече с Трумэном. Очевидно, что эти инициативы были направлены на предотвращение или отсрочку уже принятых на Западе решений по Германии. Вынеся на трибуну ООН идею Пакта мира, Сталин впоследствии станет использовать тему его подписания в качестве инструмента давления на западных «партнеров» и формирования мирового общественного мнения.

Крупнейшим политико-военным кризисом послевоенного десятилетия, в котором примет прямое участие Организация Объединенных Наций, станет война в Корее. Накануне начала военной фазы корейского кризиса 15 мая 1950 г. Сталин примет в Кремле Трюгве Ли. Генсек ООН заявит, что считает самым важным мероприятием, которое помогло бы разрядить нынешнее напряженное положение дел, была бы встреча глав великих держав. Трюгве Ли вручит Сталину меморандум с предложениями о подготовительной работе, которая должна быть проведена в связи с этим в ООН. Ранее этот меморандум был вручен советскому представителю в ООН Вышинскому, и советские руководители уже успели ознакомиться с ним. Пригласив для участия в этой встрече Молотова, именно ему Сталин предоставит роль первой скрипки в диалоге с Ли. Молотов без обиняков заявит, что меморандум Ли «носит односторонний характер… он излагает скорее американскую точку зрения, чем ту точку зрения, которая могла бы служить основой для соглашения». Первым в списке претензий прозвучит китайский вопрос, о существе которого мы поговорим в специальном параграфе этой книги. Сейчас достаточно лишь сказать, что в результате победы в гражданской войне в Китае было провозглашено образование Китайской Народной Республики, официальное признание которой со стороны Советского Союза последовало уже на следующий день после ее создания. Правительство Гоминьдана укрылось на Тайване, продолжая сохранять членство в международных организациях, включая Совет Безопасности ООН. Советское руководство будет последовательно добиваться замещения в Совбезе представителя Гоминьдана представителем КНР. «Гоминьдановцы, отжившие свой век, – скажет Молотов, – потерявшие всякий вес, всякую опору в китайском народе, не могут быть законными представителями Китая. Трюгве Ли обходит этот вопрос». Кроме того, Ли покусился на «святое». «В своем меморандуме, – продолжит Молотов, – Ли говорит об ограничении права вето, но это – американская точка зрения, направленная прямо против интересов Советского Союза». Далее Ли говорит о контроле над атомной энергией, «но не говорит о предложении запретить атомное оружие. Это необъективная трактовка вопроса. Это изложение американской точки зрения по этому вопросу». Обошел Ли и советское предложение о сокращении вооружений. «В любом пункте меморандума, – резюмирует Молотов, – изложена американская точка зрения, меморандум носит полностью односторонний характер, и он, Молотов не видит в нем попытки к посредничеству».

Вячеслав Михайлович Молотов

1945

[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599. Л. 10]

Сталин подтвердит общность своей и Молотова позиции, заявив, «что он считает замечания Молотова абсолютно правильными, и… что было бы хорошо, если бы они были учтены при окончательном составлении меморандума».

Если судить по ходу дальнейшего разговора, то Трюгве Ли был принят Сталиным главным образом для того, чтобы высказать ему в нелицеприятной форме оценки его деятельности на посту руководителя ООН. Надо сказать, что Ли был, судя по всему, шокирован резкостью прозвучавших оценок и не раз на протяжении разговора продемонстрирует готовность корректировать положения меморандума, подвергшиеся критике. Сталин порекомендует Ли «решительно отстаивать права ООН», «его цена в глазах народов поднимется и он будет получать больше и денег, и уважения» в таком случае. «Нужно бороться за это, – продолжит наставлять Сталин руководителя ООН. – Этой ситуации можно добиться борьбой, а не уступками. Уступить Ли всегда успеет».

Беседа и далее будет протекать в не слишком дипломатичном тоне. На дальнейший зондаж Сталин станет отвечать односложно, фактически отказывая Трюгве Ли в роли посредника между державами. Ли заведет речь о членстве СССР в специализированных организациях ООН, предусмотренных ее уставом. СССР к тому моменту состоял членом Всемирного почтового союза и Международной организации телесвязи. Ли поставит вопрос о вхождении в состав Международной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства. Сталин ответит, что «этот вопрос будет рассмотрен». Еще суше отреагирует Сталин на другие заходы Ли.

Будет затронут вопрос о Международной торговой организации. Сталин пообещает, «что при смягчении некоторых условий Устава он мог быть ратифицирован». Идея создания Международной торговой организации в развернутом виде была впервые представлена Соединенными Штатами своим союзникам в начале декабря 1945 г. в меморандуме «Положения для рассмотрения Международной конференцией по торговле и развитию». Четырнадцать из пятнадцати государств, получивших приглашение США принять участие в дальнейших переговорах, приняли его. Нетрудно догадаться, что пятнадцатым – отказавшимся – стал Советский Союз. Откажется советское руководство и от участия в Подготовительном комитете, собравшемся в Лондоне в октябре – ноябре 1946-го. Окончательная версия устава МТО (так называемая Гаванская хартия) была подписана 53 государствами лишь в конце марта 1948 г. С ее ратификацией, однако, возникнут проблемы. Американский совет при Международной торговой палате в том же мае 1950-го, когда Трюгве Ли посетил Москву, вынес заключение, что «это опасный документ, потому что он признает все практики экономического национализма; потому что он подвергает опасности свободное предпринимательство, отдавая приоритет государственному планированию международной торговли; потому что дает огромные возможности для применения дискриминационных инструментов; допускает возможность экономической изоляции и фактически заставляет правительства стран – членов МТО проводить плановую политику в отношении занятости»[26]. К моменту визита Трюгве Ли в Москву американский конгресс уже дважды отклонит внесенный на его рассмотрение устав, который в случае его принятия грозил создать препятствия глобальным устремлениям американского бизнеса. Заинтересованные лица, вероятно, увидят шанс для МТО в привлечении СССР к подписанию устава. Практических шагов по поддержке МТО Сталин, однако, не предпримет. К этому времени уже был сделан выбор в пользу формирования внутриблоковой системы экономического взаимодействия, и выгоды для СССР от вступления в МТО были далеко не очевидны. По итогам третьего, и тоже отрицательного, голосования в Конгрессе администрация президента США публично заявит об отказе представлять его в дальнейшем на рассмотрение[27].