Полная версия

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 2. Война и мир Сталина. 1939-1953. Часть 2. «О дивный новый мир…» 1945-1953

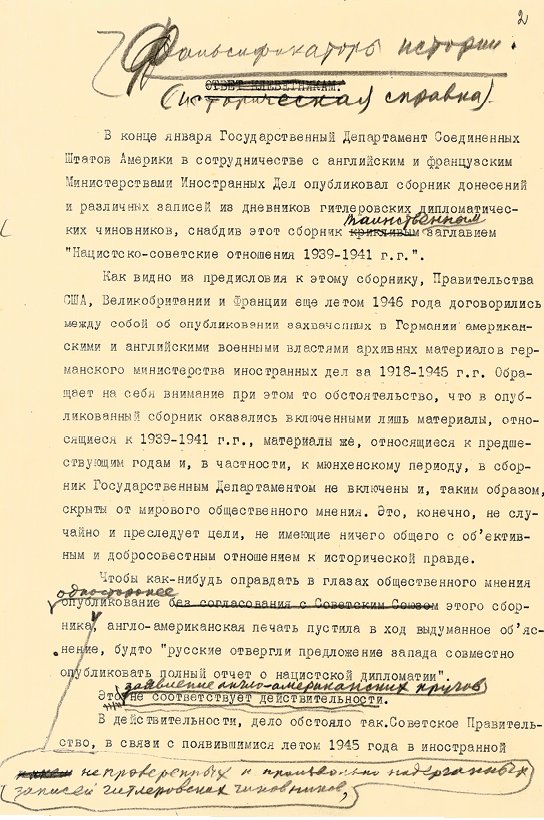

После обнародования решения о создании Западного союза, а затем и блока НАТО, станет очевидной и еще одна причина этой акции – обосновать перманентной советской военной угрозой появление в Европе новых военных союзов. Совинформбюро во второй половине февраля ответит обнародованием в «Правде» текста «Фальсификаторы истории. Историческая справка», отредактированного Сталиным, которому принадлежит и название брошюры, вскоре увидевшей свет отдельным изданием.

Уже в марте советский МИД опубликует в ответ два сборника «Документы и материалы кануна Второй мировой войны» за 1937–1939 гг. Как хорошо известно читателю, политически мотивированная критика советско-германских отношений, намеренно осуществляемая вне исторического контекста тех событий, и сегодня является одной из несущих конструкций западного нарратива о Второй мировой войне и политики памяти в целом.

Проект статьи «Фальсификаторы истории. Историческая справка»

3 февраля 1948

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 243. Л. 2–56. Правка – автограф И. В. Сталина]

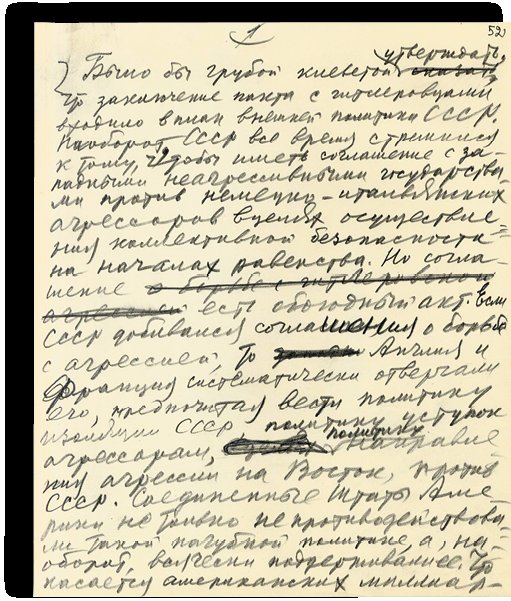

«Советское мирное наступление» 1948 г. включит в себя несколько эпизодов[70], к которым относят и тот, который вернее все же относить к действиям прямо противоположной направленности. В 1948 г. в США прошли президентские выборы, на ход которых, судя по всему, Сталин постарается оказать влияние. Москва сделает ставку на лидера Прогрессивной партии, соратника Ф. Рузвельта Генри Уоллеса, который критиковал вашингтонскую администрацию, выступал за признание «законных» интересов СССР и переговоры на высшем уровне. Сегодня в отечественной литературе, вслед за оценками американских экспертов семидесятилетней давности, признается, что Уоллес имел линию связи с Москвой и предлагал себя в качестве посредника в советско-американском урегулировании и даже готов был приехать в Москву. «Поездка может повредить», – зафиксирует свое отношение Сталин, а вместо предлагавшегося Уоллесом совместного заявления предложит: заявление «лучше пусть сделает Уоллес, а Сталин заявит, что солидарен». Открытое письмо Уоллеса, опубликованное в «Нью-Йорк Таймс» 12 мая, и «Ответ И. В. Сталина на открытое письмо Уоллеса», опубликованный в «Правде» 18 мая, содержали важные тезисы. Сталин высоко оценит открытое письмо Уоллеса, заявив, что оно «дает конкретную программу мирного урегулирования разногласий между СССР и США». Завершая свой ответ, Сталин подчеркнет: «…сосуществование этих систем [капитализма и социализма. – А. С.] и мирное урегулирование разногласий между СССР и США не только возможны, но и безусловно необходимы в интересах всеобщего мира»[71]. Нелишним будет сказать, что накануне этой публикации Сталин ясно обозначит ограниченность советской поддержки активности Уоллеса, наложив резолюцию на директиве советскому послу в США, адресованную Молотову. «Как видно из выступления исполкома партии Уоллеса, – напишет советский вождь, – Уоллес думает использовать свое посредничество только для своей партии, мало заботясь о результатах посредничества для СССР. Нам не нужно открывать все свои карты Уоллесу, пусть сам Уоллес вертится и маневрирует, как хочет»[72]. Косвенная и очень ограниченная политическая поддержка Москвы кандидату в президенты США окажется контрпродуктивной, не сыграв отведенной ей роли. На выборах с более чем убедительным результатом победит Трумэн, а Уоллес выборы с треском проиграет. Одной из причин этого провала, вероятно, стала публичная поддержка внешнеполитической части его программы Москвой в условиях целого ряда международных кризисов 1948 г., главными действующими лицами которых были Советский Союз и Соединенные Штаты[73], при доминирующем информационно-пропагандистском сопровождении событий американскими СМИ.

«Северо-атлантический договор направлен против СССР». Взгляд из Москвы на создание НАТО и его цели

Все пять стран – учредительниц Западного союза через год войдут в состав другого, более значимого и известного военного блока, инициатива создания которого принадлежала Соединенным Штатам, причем эта перспектива изначально имелась в виду. Личный секретарь Бевина Ф. К. Робертс по итогам описанного выше заседания британского кабинета министров в тот же день 5 марта 1948 г. запишет: «Общая концепция министра иностранных дел состоит в том, чтобы под зонтиком нового договора пяти держав… выработать гораздо более широкий план общей координации и обороны всего мира, не входящего в советскую сферу влияния…Мы должны, не демонтируя механизмы ООН, создать новую всемирную организацию, основанную на более практических и реалистических принципах, которая могла бы расшириться из западноевропейского ядра… Нам необходимо проконсультироваться с Соединенными Штатами и подготовить их к тому, чтобы они взяли на себя ответственность на самой ранней стадии…»[74]

Так что конкуренция англосаксов между собой, на которую делало ставку советское руководство, сошла на нет быстрее, чем могло ожидаться, а завершение их глобальной конкуренции оформилось заключением коллективного военного альянса, в котором Британия согласилась занять подчиненное положение. Британия, спасшаяся от послевоенного банкротства благодаря миллиардному кредиту США, отказывалась от борьбы и уступала свое место заокеанской сверхдержаве, входившей во вкус исполнения роли мирового гегемона.

Великобритания станет одним из драйверов создания военно-объединительного процесса и ближайшим союзником США. Однако несбывшиеся ожидания советско-британского партнерства не заставят Сталина пересмотреть формально-юридические основания взаимодействия двух стран. Сталин до последнего будет держаться за союзный советско-британский договор от 26 мая 1942 года. Судя по всему, он не оставлял надежд разыграть «карту» противоречий между странами Запада. И, вероятно, по мнению советской дипломатии, наличие союзного договора до известной степени связывало руки Великобритании в ее военно-политической деятельности, направленной против СССР, а ее активизация предоставляла возможности для дискредитации на международной арене британской внешнеполитической линии. Договор будет аннулирован уже после смерти советского вождя – в мае 1955-го. Тогда советское руководство сочтет, что он утратил свою силу, поскольку Великобритания ратифицировала соглашения, «предусматривающие ремилитаризацию Западной Германии, создание западноевропейской армии и включение ремилитаризуемой Западной Германии в военные группировки – Западноевропейский союз и Североатлантический блок»[75].

Англо-американский альянс, о котором говорил в Фултоне Черчилль, в своем «чистом виде» тогда не состоялся. Состоялась, как знает читатель, Организация Североатлантического договора, более известная как НАТО. 4 апреля 1949 г. членами нового военно-политического блока стали 12 стран, подписавшие в Вашингтоне соответствующий договор: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.

При этом после создания НАТО Брюссельский пакт, а вместе с ним и Западный союз, не прекратят свое действие. Они продолжат свое функционирование вплоть до начала ХХI века и уйдут в небытие лишь в результате интенсификации взаимодействия европейских государств в рамках Европейского Союза (ЕС) и Североатлантического блока (НАТО).

В соответствии с известной статьей 5 этого договора каждое государство, которое его подписало, «в порядке осуществления права индивидуальной или коллективной самообороны, признанного статьей 51-й устава Организации Объединенных Наций, будет помогать стороне или сторонам, подвергшихся такому нападению, путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими сторонами, такого действия, какое ей представляется необходимым, включая применение вооруженной силы…»[76] Договор вступил в силу после ратификации, состоявшейся 24 августа того же года.

Советское руководство откажется считать НАТО оборонительной структурой, не раз заявляя об этих оценках с международной трибуны. 1 апреля в «Известиях» был опубликован меморандум правительства СССР о Североатлантическом договоре, направленный днем ранее правительствам семи иностранных государств через их послов в Москве. Меморандум советского правительства подвергнет критике обнародованный Госдепартаментом США 18 марта проект Североатлантического договора. Меморандум, судя по всему, станет прежде всего пропагандистским ходом, но, возможно, и последней попыткой предотвратить его подписание.

«Североатлантический договор не имеет ничего общего с целями самообороны государств – участников договора, – гласили итоговые выводы, содержавшиеся в меморандуме. – Наоборот, этот договор имеет явно агрессивный характер и направлен против СССР, чего не скрывают даже официальные представители государств – участников договора в своих публичных выступлениях». Договор «находится в прямом противоречии с принципами и целями Устава ООН и ведет к подрыву организации Объединенных Наций», и с этим тезисом поспорить, вероятно, могли бы только юристы, готовившие его проект. Специальное внимание меморандум обращал на тот факт, что Североатлантический договор находился в противоречии с договорами между СССР и Великобританией, СССР и Францией, содержавших обязательство «не заключать никаких союзов и не принимать участия ни в каких коалициях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны». Было заявлено также, что договор находится в противоречии с соглашениями между СССР, США и Великобританией, заключенными на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также на других совещаниях представителей этих держав, взявших «на себя обязательства сотрудничать в деле укрепления всеобщего мира, международной безопасности и содействовать укреплению Организации Объединенных Наций» [77].

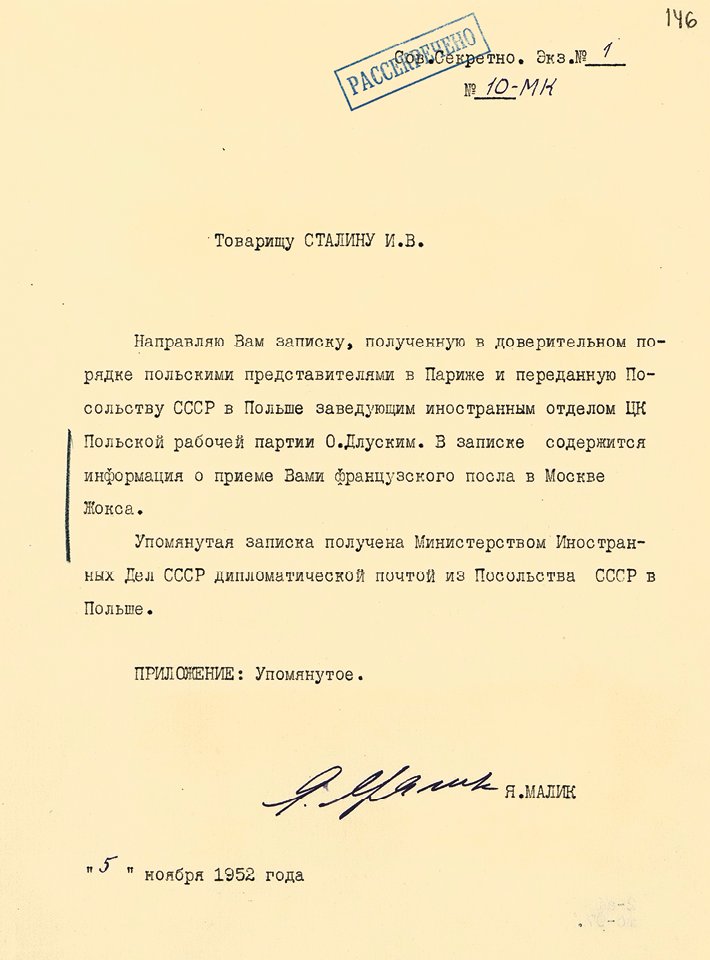

В связи с темой НАТО в российском сегменте интернета получил хождение рассказ о беседе Сталина с послом Франции Луи Жоксом вскоре после его приезда в Москву. В беседе, состоявшейся 25 августа 1952 г., Сталин, якобы в ответ на заверение Жокса в мирном характере Североатлантического пакта, рассмеялся и спросил присутствовавшего на встрече министра иностранных дел СССР Вышинского, не следует ли в таком случае Советскому Союзу к нему присоединиться[78]. Беседа действительно имела место, только не 25, а 22 августа. Сталин принял Жокса в своем кремлевском кабинете. На самом деле советская запись беседы не зафиксировала «знаменитого» обмена репликами Сталина с Вышинским, который во время беседы не проронил ни слова. В реальности услышав от Жокса, что тот «будет стремиться, основываясь на доброй воле, к укреплению мира», Сталин отреагировал так: «Укреплять мир надо, но не такими пактами, каким является Североатлантический пакт. Им мира не укрепишь». Отвечая на реплику Жокса о том, что Североатлантический пакт носит оборонительный характер, Сталин «задает вопрос: оборонительный против кого? Жокс, – фиксирует стенограмма, – молчит». В ответ на трюизм Жокса, что «необходимо искать пути для сглаживания острых углов», Сталин ответил: «…но нас не принимают в члены Североатлантического союза». На вопрос Сталина «имеются ли вопросы, которые можно обсудить», французский посол опять ответил молчанием, что вызвало непритворное изумление Сталина. Советский вождь, прощаясь с Жоксом, снисходительно посоветовал ему, что «надо держаться смелее».

Через несколько месяцев на стол Сталина ляжет записка с оценками визита Жокса во французском МИДе, полученная «в доверительном порядке польскими представителями в Париже». Если судить по этой записке, то «рапорт Жокса вошел в золотую книгу промахов французской дипломатии, и всюду рассказывается на Кэ д’Орсей, что Жокс вел себя, как идиот… Сталин хотел выяснить, с чем Жокс приехал в СССР, и убедился, что – ни с чем»[79].

В литературе, между тем, приводятся факты, свидетельствующие о недвусмысленных заявлениях советских дипломатов о возможном присоединении СССР к НАТО, сделанных еще при жизни Сталина[80]. Да и сам Сталин будет в публичных выступлениях использовать риторические формулы, которые не исключали такую возможность. Так, 1 августа 1951 г. «Правда» опубликует материал под названием «По поводу заявления господина Моррисона», содержавший ответ Сталина британскому министру иностранных дел: «Господин Моррисон утверждает, что Североатлантический пакт является оборонительным пактом, что он не преследует целей агрессии, что он, наоборот, направлен против агрессии. Если это верно, то почему инициаторы этого пакта не предложили Советскому Союзу принять участие в этом пакте?.. Чем объяснить эту удивительную несообразность, чтобы не сказать больше? Если Североатлантический пакт является оборонительным пактом, почему англичане и американцы не согласились на предложение Советского правительства обсудить на Совете министров иностранных дел характер этого пакта?.. Не потому ли, что Североатлантический пакт содержит положения об агрессии против СССР и что инициаторы пакта вынуждены скрывать это от общественности?»[81] Вероятнее всего, пропагандистский потенциал такого рода риторики в глазах Сталина был высоким, чем и объясняется в значительной мере отказ советского лидера от поиска вариантов симметричного военно-политического ответа. Пропагандистская составляющая внешнеполитических баталий станет его асимметричным ответом альянсу. Именно по этой причине, вероятнее всего, Сталин не станет торопиться с созданием противостоящего НАТО военного блока на востоке Европы, ограничившись подписанием двусторонних договоров с восточноевропейскими странами. Как известно, Организация Варшавского договора будет создана лишь в 1955 г. уже после его смерти. Нужно понимать и то, что сухопутные силы Советской армии, размещенные в Европе, по своей численности и вооружениям были вполне достаточны для того, чтобы противостоять практически любой военной угрозе на европейском театре военных действий, а их стратегическое расположение в центре континента едва ли не предрешало исход конвенционального военного столкновения в пользу Советского Союза. Анализ западными военными стратегами черчиллевского «Немыслимого» ясно демонстрировал текущий расклад сил в сердце европейского континента. Понятно также, что кардинальное изменение международной обстановки повлечет за собой изменения во внутренней политике Союза ССР: Сталин серьезно пересмотрит подходы к конверсии, сокращению численного состава вооруженных сил, которые легли было в основание советской политики сразу по завершении Второй мировой войны.

Записка заместителя министра иностранных дел СССР Я. А. Малика И. В. Сталину о записке О. Длуского с информацией о приеме И. В. Сталиным французского посла Л. Жокса

5 ноября 1952

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 392. Л. 146]

Еще при жизни Сталина состоится первое расширение НАТО – в 1952 г. в него вошли Греция и Турция, и в следующих параграфах этой книги мы поговорим об обстоятельствах, которые привели к этим событиям. После смерти Сталина советское правительство решит продемонстрировать проактивную позицию по отношению к Североатлантическому альянсу. 31 марта 1954 г. советское руководство обратится к правительствам США, Великобритании и Франции с предложением создать систему коллективной безопасности на континенте, заключив «Общеевропейский договор о коллективной безопасности в Европе». В нотах констатировалось, что «Североатлантический договор не может не рассматриваться как агрессивный договор, направленный против Советского Союза. Совершенно очевидно, что “Организация Североатлантического договора” могла бы при соответствующих условиях утратить свой агрессивный характер в том случае, если бы ее участниками стали все великие державы, входившие в антигитлеровскую коалицию. В соответствии с этим… Советское Правительство выражает готовность рассмотреть совместно с заинтересованными правительствами вопрос об участии СССР в Североатлантическом договоре».

В ответ на эту инициативу в мае того же года Москва получит от всех своих адресатов ноты, содержавшие отрицательный ответ. В своих предложениях, будет сказано в них, «Советское Правительство не пытается устранить действительные причины напряженности в Европе… оставляя неизменным тщательный политический, экономический и военный контроль Советского Правительства над странами Восточной Европы». Кроме того, подчеркнут западные союзники, «создание в дополнение к Организации Объединенных Наций такой организации, какая была предложена Советским правительством… не внесло бы никакого вклада в то, что уже существует как Всемирная организация безопасности. Она была бы не только бесполезной, но и опасной. Поскольку она неизбежно имела бы тенденцию к уничтожению авторитета Организации Объединенных Наций»[82].

Эти не слишком логично выстроенные соображения не станут препятствием для нескольких последующих волн расширения НАТО, в рамках которых, как хорошо знает читатель, вопрос об обеспечении безопасности СССР (и России как его правопреемницы) не обсуждался, а если его и поднимали, то, очевидно, исключительно в отрицательном смысле. Руководители НАТО с маниакальным упорством с момента создания блока стремились к прямому соприкосновению с потенциальным военным противником, вместо того чтобы дистанцироваться от него, как это станет делать Сталин.

«В порядке окончательного и полного расчета…» Проблемы экономического взаимодействия в послевоенном урегулировании

Послевоенное урегулирование на европейском континенте разворачивалось не только по военно-политической, но и по экономической линии. Первые годы после войны станут временем, когда «в порядке окончательного и полного расчета», как было сказано в одном из советских документов, практически замрет экономическое взаимодействие двух держав, поступательно развивавшееся в предшествующий – военный – период.

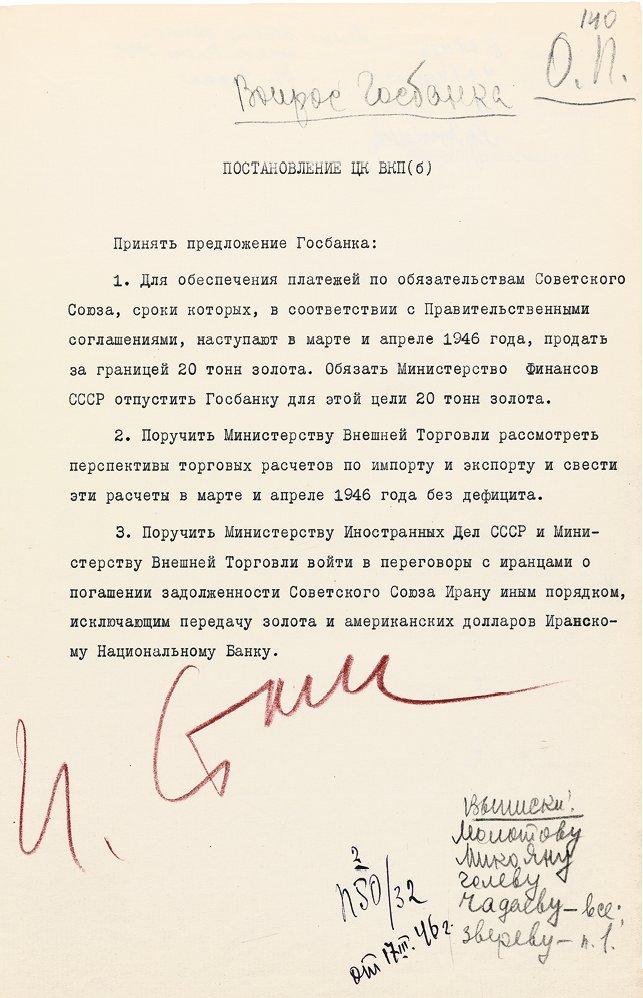

Первым под натиском проблем послевоенного урегулирования падет ленд-лиз. В августе 1945-го американская администрация примет решение о прекращении поставок по ленд-лизу и об отмене контрактов. Справедливости ради следует сказать, что это общее решение касалось всех союзников США, однако советское руководство получит предложение «немедленно начать переговоры… в связи с завершением ленд-лиза» ранее других[83]. 15 октября стороны подпишут соглашение, в соответствии с которым Советскому Союзу предоставлялся кредит в размере 240,2 млн долларов под 2,375 % годовых со сроком погашения в 30 лет для оплаты оборудования и товаров, заказанных, но недопоставленных до 20 сентября 1945-го в рамках ленд-лиза. Проценты по этому кредиту планировалось начать выплачивать в июле 1947 г., а платежи по делу кредита – в июле 1954 г.[84] В феврале 1946-го советская сторона получит уведомление о том, что отныне накопившиеся экономические вопросы будут решаться в увязке друг с другом[85]. В марте 1946 г. Политбюро примет решение, которым советскому правительству будет предписано начать платежи по обязательствам СССР перед США. Выплаты смогли начаться благодаря накопленному к тому времени золотому запасу, 20 тонн из которого будет решено направить на эти цели [86].

В июне 1946-го американская сторона укажет на погашение задолженности по ленд-лизу как на непременное условие получения новых кредитов для всех стран-лизингополучателей[87]. В сентябре начнутся консультации об оценках амортизации предоставленного оборудования и итоговых суммах советской задолженности, которые растянутся на несколько десятилетий. В условиях резкого ухудшения отношений между державами в начале 1947-го американское руководство прервет поставки по завершающему кредитному соглашению от 15 октября 1945 г., но советская сторона продолжит выплачивать проценты в соответствии с согласованным графиком выплат[88]. В июне 1947-го Москва сформулирует свои предложения по урегулированию проблемы ленд-лиза, подробным образом постаравшись обосновать свои подходы. Позволим себе привести лишь итоговый вывод, оставаясь на базе которого советское руководство и станет вести дальнейшие переговоры: «Советская сторона считает, что разгром общего врага был достигнут в значительной степени и благодаря усилиям Советского Союза и что выгоды, полученные Соединенными Штатами Америки в результате военных усилий Советского Союза, неизмеримо превышают выгоду, полученную Советским Союзом в виде ленд-лизовских материалов»[89].

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о погашении задолженностей СССР и продаже 20 тонн золота

17 марта 1946

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 746. Л. 140. Подпись – автограф И. В. Сталина]

Помимо ленд-лиза, поначалу Советский Союз был вовлечен и в другие начинания экономического характера. В 1943–1945 гг. СССР активно участвует в обсуждении послевоенного «мирового экономического порядка», причем на переговорах в Бреттон-Вудсе добивается выгодных условий членства в Международном валютном фонде. В марте – апреле 1945 г. советская делегация примет участие в переговорах в Лондоне о планах создания Европейского экономического комитета и Европейской угольной организации, обсуждение которых положит начало проектам общеевропейской интеграции. Главным мотивом участия советских представителей была надежда на развитие взаимовыгодных экономических отношений со странами Запада. В фокусе внимания Сталина находилась возможность привлечения долгосрочного кредита, который планировалось использовать для закупки западных технологий, промышленного оборудования и техники в целях скорейшего восстановления народного хозяйства Союза.

Сталин, начиная с января 1945 г., будет прилагать усилия, чтобы получить американский кредит, что ясно характеризует его прицел на послевоенное сотрудничество. 3 января последует первое официальное обращение наркома иностранных дел Молотова по этому вопросу к правительству Соединенных Штатов. В памятной записке, которую он передал послу США Гарриману, речь шла о сумме «до 6 млрд американских долларов… Кредит желательно получить на 30 лет с погашением, начиная с последнего дня 9-го года и кончая последним днем 30-го года». Как верно подмечено в современной литературе, документ был составлен в своеобразной форме, как будто советская сторона после размышлений решила пойти навстречу своему американскому партнеру: «Ввиду неоднократных заявлений деятелей США о желательности получения больших советских заказов на переходное и послевоенное время, правительство СССР признает возможным дать заказы на основе долгосрочных кредитов…»[90] Некоторые основания для подобной интерпретации у советской стороны, вероятно, были. Микоян позднее вспоминал, что посол США Гарриман, будучи у него на приеме, «сам затронул тему кредита со стороны США на поставку нам материалов и оборудования после окончания военных действий». Гарриман, скажет Микоян, назвал сумму 1 млрд долл. Микоян предложил Сталину запросить два, оставаясь готовыми согласиться и на один. Сталин, однако, неожиданно сказал: «Если кредит брать у американцев, то почему 2 млрд долларов? Это мало, надо просить 6 млрд долларов». Микоян станет возражать, считая такой запрос нереальным: «…ясно, что такого кредита мы сейчас не получим»[91]. Сталин настоит на своем и экстраординарный по тем временам размер кредита, судя по всему, сыграет свою роль в неудаче его получения в тот момент времени, когда это было наиболее вероятным. Не была ли такая «чрезмерность» в постановке вопроса намеренной уловкой Сталина, искавшего возможность оставить себе руки свободными, возложив ответственность за срыв сотрудничества на западных партнеров? Автору представляются намерения Сталина в данном случае вполне искренними. Однако размышления над ответом на поставленный вопрос лишними не будут.

Сталин несколько раз будет поднимать вопрос о кредите. Впервые ему представится такой случай, когда в сентябре 1945 г. в Москву прибудет делегация комитета Палаты представителей Конгресса США по послевоенной экономической политике и планированию под руководством У. Колмера. Сталин вместе с Вышинским примет делегацию 14 сентября. В ходе встречи он поставит вопрос о потребностях Советского Союза в промышленном оборудовании и технике для целей восстановления народного хозяйства, заявив о бездонности внутреннего рынка Советского Союза, скажет и о готовности предложить США поставки сырья – марганца, леса, хрома, золота. Сознавая значимость этой темы для заокеанского «союзника», заявит Сталин и о намерении вывести советские войска из Восточной Европы. В этом контексте напомнит советский руководитель и о том, что его сторона до сих пор не получила ответа относительно заявки на шестимиллиардный кредит, направленной ею американским партнерам в январе 1945-го. Входивший в состав делегации член комитета Сената по международным отношениям К. Пеппер ответит, что предоставление помощи будет напрямую зависеть от соблюдения Москвой Ялтинских соглашений. Сталин подчеркнет, что использовать кредит в военных целях равносильно самоубийству [92].