Полная версия

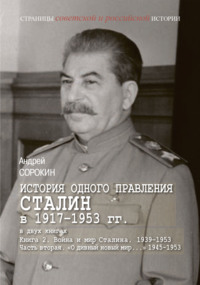

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 2. Война и мир Сталина. 1939-1953. Часть 1. «Наше дело правое». 1939-1945

Важным для понимания логики Сталина является один из моментов советского военного планирования 1920– 1930-х гг., на который мы ранее не обращали внимания читателя. Начиная с 1925 г. в случае возникновения войны на западе эвакуация столицы Советской Белоруссии Минска считалась неизбежной и предусматривалась на 8-е сутки мобилизации. Перспектива отодвинуть эту угрозу во времени и пространстве не могла не привлекать внимания Сталина в качестве важнейшей цели политики обеспечения безопасности. В угрожаемых зонах в непосредственной близости от западной границы находились Ленинград и Одесса. Воссоединение белорусских и украинских земель также представлялось значимой политической задачей. Как ни пафосно звучит эта последняя формула, сбрасывать со счетов такого рода доводы не стоит. Для советского руководства имели определенное значение и соображения исторической справедливости. Эти соображения только подкреплялись «этнографическим принципом» территориального размежевания в Европе, который был положен лидерами Антанты в основу создания национальных государств после развала континентальных империй в результате Первой мировой войны.

Сталин не был ни первым, ни единственным, кто решил поучаствовать в территориальном переустройстве мира в 1930-е гг. Процесс передела территорий в Европе был санкционирован в рамках Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Решения, принятые в этой сфере в связи с созданием национальных государств, на практике оказались далекими от провозглашенного этнографического принципа, формально положенного в основу государственного строительства. Это и запустило реваншистские устремления политических элит целого ряда государств Центральной и Восточной Европы, примеры которых читатель мог видеть на предшествующих страницах книги. Перекройка границ, несмотря на декларации Лиги Наций, к моменту подписания советско-германского пакта стала скорее нормой, чем исключением из нее. И пакт не станет финальной страницей в этой истории.

Эти и другие соображения, судя по всему, являлись для Сталина достаточным основанием принять решение о подписании секретного протокола об эвентуальном разделе сфер влияния в Восточной Европе, с тем чтобы затем теми или иными практическими шагами реализовать заложенный в них потенциал.

Решение Сталина вмешаться в запущенный не им территориальный передел Восточной Европы, несомненно, базировалось на успехах, достигнутых советским оборонно-промышленным комплексом. Выросшая численно Красная армия была перевооружена, причем количественные показатели основных средств вооруженной борьбы возросли настолько, что превзошли аналогичные показатели большинства европейских государств. В современной литературе выдвинут тезис о фундаментальной рассогласованности военно-стратегического планирования и внешней политики этого периода как об одном из важных факторов «постигшей СССР катастрофы»[86]. Если у нас действительно есть определенные основания говорить о некоторой (отнюдь не фундаментальной) рассогласованности применительно к периоду 1920-х – начала 1930-х гг., то о второй половине 1930-х рассуждать таким образом не приходится. В 1936 г. Сталин решает отказаться от политики невмешательства в гражданскую войну в Испании, именно опираясь на новые военно-технические возможности, приобретенные Советским Союзом к этому времени. Начиная с 1939 г. внешняя политика Сталина не просто увязана с военно-стратегическим планированием, они практически сливаются воедино. И «польский поход» в сентябре 1939 г., и давление на Финляндию (завершившееся военным конфликтом), на государства Прибалтики и Румынию в 1939–1940 гг. (разрешившееся политическими мерами) в основе своей имели кратно возросшую военную силу или угрозу ее применения.

Однако новые территории, инкорпорированные в конечном итоге в состав СССР с использованием такого рода инструментов, в большинстве своем не станут значимым фактором обеспечения безопасности, как рассчитывал Сталин. Минск падет даже не на восьмой, а на шестой день войны с германской коалицией. Тактический выигрыш, в результате которого Союз ССР приобретет территории на Западе, таким образом, обернется оперативным, выражаясь языком военных, провалом на театре военных действий уже в ближайшем будущем и едва не приведет к стратегическому поражению. В послевоенный период население большей части таких территорий станет генератором центробежных тенденций, послуживших одним из факторов развала Союза ССР, созданного с таким напряжением усилий.

Вопрос о том, не являлись ли внешнеполитические решения Сталина не до конца просчитанными в контексте последовавших затем событий, автор предоставляет читателю возможность обдумать самостоятельно. Дальнейшее повествование, как надеется автор, даст читателю дополнительную пищу для размышлений.

* * *Вторая мировая война, согласно общепринятому сегодня взгляду, начнется 1 сентября 1939 г. вторжением вермахта в Польшу. Для современников события, развернувшиеся вслед за этим, долгое время оставались «европейской», а не мировой войной. Как мы видели, мнение Сталина по этому поводу было иным. Новая империалистическая война глобального размаха, согласно публично высказанной им оценке, приводившейся выше, началась много ранее. Эта оценка не включала прямую квалификацию развернувшейся войны как мировой, но данные Сталиным качественные оценки указывали именно на это. «Европейская» война при этом подходе приобретала черты очередной фазы глобального кризиса или, точнее, еще одного его очага. Вторая империалистическая война, как она именовалась начиная с 1938 г. в советских публикациях на эту тему, с точки зрения советского руководства, представляла собой множество локальных военных конфликтов, грозивших слиться воедино.

Решение о нападении на Польшу, как известно, было принято Гитлером 3 апреля 1939 г. (план «Вайс», Fall Weiß), т. е. задолго до описываемых событий. Тогда польское правительство, полагаясь на гарантии Великобритании и Франции, отказалось удовлетворить претензии Германии в отношении передачи ей Данцига и Данцигского коридора[87]. В первой половине дня 23 августа, в то время как Риббентроп еще летел в Москву, Гитлер отдал приказ о вторжении в Польшу, которое намечалось осуществить в 4.30 утра 26 августа[88]. Соглашение с Союзом ССР не стало для Гитлера решающим фактором для начала войны, но «всего лишь» обеспечило благоприятные условия реализации его экспансионистских устремлений. Отсутствие договоренностей с Москвой вряд ли могло остановить запущенную военную машину вермахта. Препятствием для германской экспансии мог стать не только британо-франко-советский союз, суливший Германии войну на два фронта, все «прелести» которой она имела возможность испытать в ходе Первой мировой войны. Активные зондажи, продолжавшиеся после 23 августа западными столицами[89], подтверждают, что пакт и секретный протокол к нему являлись одним из важных, но вряд ли решающим фактором последующих событий. История могла пойти иначе, продемонстрируй англо-французские союзники больше жесткости в переговорах с Берлином, а польское руководство – политической гибкости и готовности сражаться до конца. Англия и Франция продолжат поиск очередного компромисса с Германией, что уверит Гитлера в правильности принятого решения о нападении на Польшу. Подписание 25 августа Великобританией и Польшей договора о взаимопомощи заставит Гитлера взять паузу и перенести дату нападения с 26 августа на 1 сентября. Убедившись за эти дни в ходе состоявшихся зондажей в том, что Англия и Франция по-прежнему стремятся к компромиссу и, кажется, всерьез воевать не намерены, он отдаст приказ о вторжении.

В ответ на вторжение Великобритания и Франция объявят войну Германии. Это произойдет 3 сентября. На своем первом этапе (3 сентября 1939 г. – 10 мая 1940 г.) эта война получит название «странной» (Phoney War), поскольку полномасштабных военных действий против Германии на континенте так и не будет открыто. Они ограничатся боями локального значения на франко-германской границе. Долгое время начавшаяся война будет именоваться европейской, а после молниеносного разгрома Германией Франции в 1940 г. – англо-германской войной. Этот период стратегической паузы будет сполна использован руководством нацистской Германии, которое успешно проведет польскую кампанию, осуществит захват Дании и Норвегии, подготовит вторжение во Францию.

Георгий Михайлович Димитров

1930-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 271]

Андрей Александрович Жданов

1940-е

[РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 1. Д. 1008. Л. 245]

Подготавливая в начале сентября 1939 г. проект директивы для Коммунистического Интернационала, председатель Исполкома Коминтерна Г. Димитров попросит Сталина разъяснить ситуацию, сложившуюся после нападения Германии на Польшу. Их встреча состоится 7 сентября в присутствии наркома иностранных дел В. М. Молотова и секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова.

Комментарии Сталина, которые Димитров зафиксирует в виде тезисов в своих дневниковых записях, многое разъясняют в позиции и политических решениях советского лидера.

«Война идет, – скажет Сталин, – между двумя группами капиталистических стран (бедные и богатые в отношении колоний, сырья и т. д.).

– За передел мира, за господство над миром!

– Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга.

– Неплохо, если руками Германии было [бы] расшатано положение богатейших капиталистических стран (в особенности Англии).

– Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расшатывает, подрывает капиталистическую систему…

– Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались».

Сталин в ходе этого разговора признает: «Пакт о ненападении в некоторой степени помогает Германии».

Услышат собравшиеся в кабинете Сталина и его оценку так неудачно завершившихся советско-англо-французских переговоров. Их Сталин оценит так:

«Мы предпочитали соглашение с так называемыми демокр[атическими] странами и поэтому вели переговоры.

– Но англичане и французы хотели нас иметь в батраках и притом за это ничего не платить!

– Мы, конечно, не пошли бы в батраки и еще меньше – ничего не получая».

Крайне враждебно в ходе этой встречи Сталин выскажется о Польше, то ли готовя собравшихся к уже вызревшим у него решениям, то ли убеждая самого себя в правильности своих наметок:

«– Польское государство раньше (в истории) было нац[иональное] государство. Поэтому революционеры защищали его против раздела и порабощения.

– Теперь – фашистское государство угнетает украинцев, белорусов и т. д.

– Уничтожение этого государства в нынешних условиях означало бы одним буржуазным фашистским государством меньше!

– Что плохого было бы, если в результате разгрома Польши мы распространили социалистич[ескую] систему на новые территории и население».

Радикальному пересмотру подвергнутся и установки, которыми теперь предстояло руководствоваться компартиям в условиях «европейской войны», начавшейся, по мнению Сталина, после того как Англия и Франция объявили войну Германии:

«– Коммунисты капиталистических стран должны выступить решительно против своих правительств, против войны.

– До войны противопоставление фашизму демократического режима было совершенно правильно.

– Во время войны между империалистическими державами это уже неправильно.

– Деление капиталистических государств на фашистские и демократические потеряло прежний смысл».

Из этих тезисов проистекали новые обязанности компартий зарубежных стран:

«– Стоять сегодня на позиции вчерашнего дня (единый нар[одный] фронт, единство нации) – значит скатываться на позиции буржуазии.

– Этот лозунг снимается…

Надо сказать рабочему классу:

– Война идет за господство над миром.

– Воюют хозяева капиталистических стран за свои империалистические интересы.

– Эта война ничего не дает рабочим, трудящимся, кроме страданий и лишений.

– Выступить решительно против войны и ее виновников».

Необходимо заготовить и опубликовать тезисы Президиума ИККИ, распорядится в заключение Сталин[90].

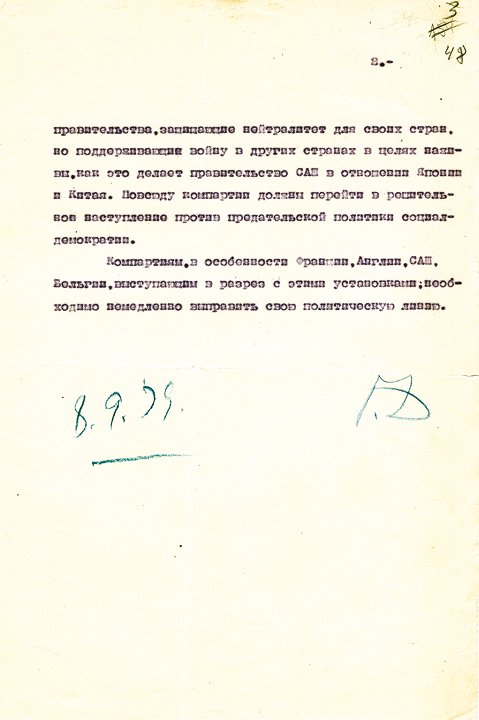

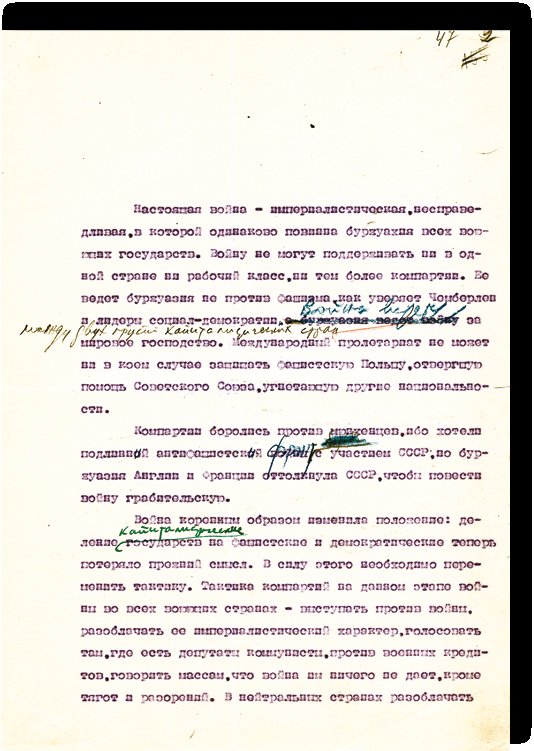

В полном соответствии с этими указаниями будет подготовлена соответствующая директива компартиям об отношении к начавшейся войне, разосланная «на места» уже 8 сентября[91].

17 октября Димитров представит Сталину текст своей статьи «Война и рабочий класс», подготовленной с целью пропаганды новых установок. 25 октября в присутствии Жданова Сталин выскажет свои замечания, которые Димитров, разумеется, учтет. Статья будет исправлена, представлена Жданову, одобрена и только после этого опубликована[92].

Новый курс Сталина очень скоро вызовет волну неприятия в международном левом движении, которая выразится в словах одного из лидеров германской компартии, адресованных Сталину: «Предатель – ты, Сталин!»[93] Однако и коммунистическое движение в целом, и Коминтерн в том числе останутся под контролем Москвы и станут важнейшим инструментом советской внешней политики и проводником влияния в среде западной левой интеллигенции, а также инфраструктурой для сбора разведывательной информации.

Директива секретариата Исполкома Коминтерна компартиям об отношении к начавшейся войне

8 сентября 1939

[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 1292. Л. 47–48. Правка и подпись – автограф Г. Димитрова]

«Германо-советское соглашение о ненападении создаст поворот к серьезному улучшению политических отношений между нашими странами». Политическое и экономическое взаимодействие СССР и Германии во 2-й пол. 1939 – 1-й пол. 1940 г

Соображения, высказанные в ходе разговора с Димитровым, очень скоро начнут воплощаться не только в политике Коминтерна. Сталин решит реализовать возможности раздела сфер влияния, зафиксированные в секретном протоколе к договору о ненападении. Выждав довольно продолжительное время, убедившись в разгроме Польши и отсутствии активных военных действий со стороны Англии и Франции, Сталин предпримет решительные шаги. 17 сентября советские войска вступят на территорию так называемых восточных кресов Польши. В публичной сфере это решение советским руководством будет мотивироваться тем, что польское правительство покинуло страну, а это давало основания сделать вывод о распаде польского государства. Так и будет прямо заявлено в ноте советского правительства, врученной утром 17 сентября 1939 г. послу Польши в СССР: «Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей… Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии… перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии, Западной Украины»[94]. В тот же день советские войска, уже завершившие развертывание, вступят на территорию Польши и займут Западную Украину и Западную Белоруссию в примерном соответствии с так называемой линией Керзона, то есть «этнографической границей» между ареалами расселения поляков, с одной стороны, украинцев и белорусов – с другой. «Если бы мы не вышли навстречу немцам в 1939 году, они заняли бы всю Польшу до границы», – такое объяснение действий советского правительства несколько десятилетий спустя предложит Молотов[95].

Иоахим фон Риббентроп

1940-е

[Из открытых источников]

27 сентября около 18 часов в Москву прибудет министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп. В 22 часа его примет Сталин. Их беседа в присутствии полпреда СССР в Берлине А. А. Шкварцева и посла Германии в Москве Ф. фон Шуленбурга продлится три часа.

Целью визита, как объяснит сам Риббентроп, должны были стать переговоры по трем вопросам:

«1) Дальнейшее формирование германо-советских отношений.

2) Вопрос окончательного начертания границы.

3) Проблема Прибалтики…»

Сердцевиной первого вопроса стал «английский вопрос». «Настоящий враг Германии – Англия, – заявит Риббентроп, – …и в этой сфере не только полезно тесное сотрудничество Германии с Советским Союзом, но и возможны определенные договоренности… Исходя из совместно проведенного урегулирования польского вопроса, – продолжит берлинский визитер, – Германия и Советский Союз теперь могут рассмотреть возможность сотрудничества в отношении Англии». Для начала Риббентроп предложит принять совместное заявление, «чтобы продемонстрировать перед всем миром сотрудничество между Германией и Советским Союзом и их согласие в принципиальных вопросах внешней политики».

Вернер фон дер Шуленбург

Конец 1930-х

[Из открытых источников]

Перед Сталиным со всей очевидностью замаячит перспектива втягивания в «англо-германскую» войну на стороне Германии. «Таскать каштаны из огня» Сталин не намеревался ни для одной из сторон европейского конфликта. Расписав историю отношений двух государств, Сталин заявит, что содержание декларации необходимо обдумать и обсудить: «Поэтому он, Сталин, даст свой ответ завтра». Подчеркнув, что «Советское правительство никогда не имело симпатий к Англии», Сталин похвалит Риббентропа за то, «что г-н министр в осторожной форме намекнул, что под сотрудничеством Германия не подразумевает некую военную помощь и не намерена втягивать Советский Союз в войну». «Это очень тактично и хорошо сказано, – подчеркнет Сталин и подтвердит: – Факт, что Германия в настоящее время не нуждается в чужой помощи…» Собеседникам станет ясно, что прямым участником развернувшейся на европейском континенте войны Советский Союз быть не намерен. Это подтвердит состоявшийся на следующий день обмен мнениями. В его ходе Сталин выскажет свое мнение о том, что «немецкий проект [декларации] с его указанием на империалистические цели западных держав слишком откровенен и было бы лучше те же самые мысли высказать в более замаскированной форме». Эта поправка покажется Риббентропу настолько серьезной, что ему потребуется согласовать ее с Гитлером, что он немедленно и сделает по телефону. Точно так же Сталин откажется принять немецкую формулировку предусмотренного обмена письмами об экономическом взаимодействии. Он обратит внимание на тот пункт, «где в немецком проекте указывалось о советской экономической поддержке Германии в условиях войны». Сталин и Молотов предложили переформулировать этот пункт, «указав, что Советское правительство исполнено воли всеми средствами повысить товарооборот между Германией и Советским Союзом». И эта поправка будет принята германской стороной. Сталин, как видно, делал все, чтобы избежать интерпретации отношений с Германией как союзнических. Однако, до сих пор продолжаются дебаты о том, как относиться к такого рода маневрированию: как к прикрытию фактически союзнических отношений или, наоборот, как к максимально возможному дистанцированию от подобной их интерпретации.

Так или иначе, но современники из числа официальных лиц Советский Союз стороной-участницей «европейской войны» не считали и его нейтралитет, пусть и «благожелательный» по отношению к одной из сторон конфликта, сомнению если и подвергали, то не публично. Никакой дипломатической изоляции СССР, как иногда об этом говорят, не последовало.

По второму пункту повестки, привезенной Риббентропом из Берлина, касавшемуся «окончательного начертания границы», он подтвердит, что «во время московских переговоров 23 августа 1939 года остался открытым план создания независимой Польши». Будучи уверенным в том, что «самостоятельная Польша была бы источником постоянных беспокойств», и предполагая, что «Советскому правительству стала ближе идея четкого раздела Польши», Риббентроп сделает умозаключение, что «германские и советские намерения и в этом вопросе идут в одинаковом направлении». Сталин повторит тезисы, сформулированные им в беседе с послом Германии в Москве Шуленбургом, состоявшейся незадолго до переговоров: «Первоначальное намерение состояло в том, чтобы оставить самостоятельную, но урезанную Польшу. Оба правительства отказались от этой идеи, понимая, что самостоятельная урезанная Польша всегда будет представлять постоянный очаг беспокойства в Европе». Сталин заговорит прямо о том, «чтобы осуществить раздел Польши», и предложит новую разграничительную линию по сравнению с тем разграничением сфер влияния, которое было согласовано 23 августа. «…Было бы лучше оставить в одних руках, именно в руках немецких, территории, этнографически принадлежащие Польше», – предложит Сталин, ограничив притязания Москвы западноукраинскими и западнобелорусскими землями из состава Польши. Он откажется при этом удовлетворить претензии немецкой стороны в отношении ряда районов, поскольку «эта территория уже обещана украинцам». «Украинцы – скажет Сталин, – чертовские националисты, и они никогда не откажутся от этой территории». Понятно, что не единственно «этнографический принцип» или представления об «исторической справедливости» двигали Сталиным. Немцам он наотрез отказался отдавать нефтеносные земли в районе Дрогобыча и Борислава. Сталин и Молотов, кроме того, займут жесткую позицию, потребовав отнесения к советской сфере интересов территорий Литвы, входивших в состав Польши, в обмен на отказ от больших по площади и населению «этнографических территорий», заселенных поляками. Настояв в конечном итоге на своем, Сталин сделает Виленский край предметом торга с литовской стороной на переговорах осенью того же 1939 г. о размещении там советских воинских контингентов. Особые отношения с Литовской республикой, на которые мы уже обращали внимание читателя, выразятся в передаче Литве ее нынешней столицы Вильно (Вильнюса) и прилегающих территорий.

По третьему – «прибалтийскому» – пункту переговоров Риббентроп заявит, что Германия, которая «в настоящее время находится в состоянии войны… приветствовала бы постепенное решение прибалтийского вопроса». Германская сторона запросит, «как и когда» советское правительство «собирается решить весь комплекс этих вопросов». В решении этих вопросов, подчеркнет Риббентроп, «советское правительство ожидает с нашей стороны ясного согласия с его намерениями». Сталин, не намеревавшийся ни у кого испрашивать согласия, тут же поправит берлинского визитера: «Мы ожидаем доброжелательного отношения». Он проинформирует Риббентропа о ходе переговоров с Эстонией, которой было предложено подписать пакт о взаимной помощи сроком на 10 лет, предоставлении баз для военных кораблей и военно-воздушных сил. «Эстония уже дала на это свое согласие», – подведет итог советский лидер. На вопрос, не предполагает ли советское правительство осуществить «медленное проникновение в Эстонию, а возможно, и в Латвию», Сталин ответил положительно, оговорившись, что «временно будет оставлена нынешняя правительственная система». Что касается Латвии, то Сталин сообщил о намерении сделать ей аналогичные предложения: «Если же Латвия будет противодействовать предложению пакта о взаимопомощи на таких же условиях, как и Эстония, то Советская армия в самый короткий срок “расправится” с Латвией». В отношении Литвы Сталин в конце разговора выразится яснее, чем в его начале, сказав, что «Советский Союз включит в свой состав Литву в том случае, если будет достигнуто соответствующее соглашение с Германией об “обмене” территорией»[96].

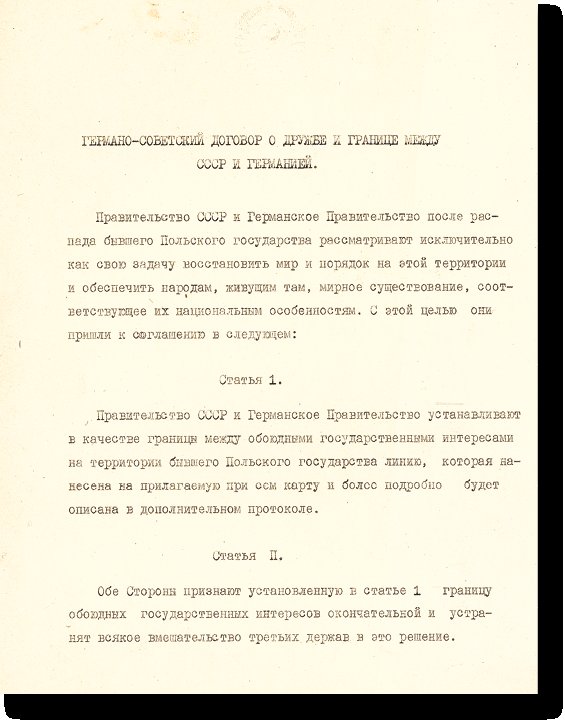

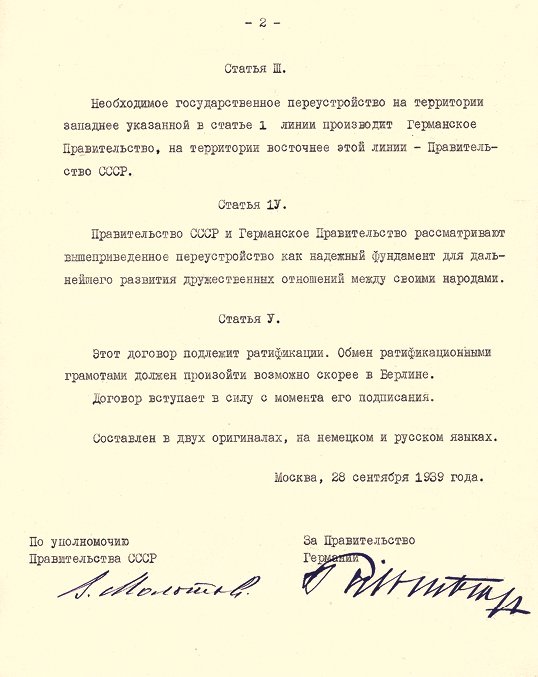

Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией

28 сентября 1939

[АВП РФ. Ф. 3а. Оп. 1. П. 18. Д. 246. Подписи – автографы В. М. Молотова и И. фон Риббентропа]

Нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов и министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп на подписании германо-советского договора о дружбе и границе

28 сентября 1939

[РГАКФД. № 0-292874]

В. М. Молотов подписывает германо-советский договор о дружбе и границе

28 сентября 1939

[РГАКФД. № 0-292876]

28 сентября переговоры продолжатся. Риббентроп озвучит полученное из Берлина согласие на раздел Польши по предложенному Сталиным плану. С участием начальника советского Генштаба Б. М. Шапошникова, явившегося «с обширным картографическим материалом», начнется практическая работа по разграничению непосредственно на картах. Вслед за решением вопроса о разделе Польши, который, как мог убедиться читатель, решался не 23 августа, а 27–28 сентября, Риббентроп заявит о необходимости развивать торговые отношения, в связи с чем предложит обменяться письмами соответствующего содержания. Сталин согласится и с идеей обмена письмами, и с пожеланиями «дать Германии желаемые облегчения» в вопросах о транзите товарных потоков через территорию СССР и о предоставлении ремонтных баз Мурманска для ремонта немецких подводных лодок и вспомогательных крейсеров. Обсуждаться будут также вновь прибалтийский, турецкий вопросы, возникнет и тема Бессарабии[97]. Ко всем этим сюжетам мы еще будем обращаться на страницах этой книги. Переговоры завершатся в 17.40, вслед за этим в Кремле состоится званый ужин, проходивший «в очень непринужденной и дружественной атмосфере, которая особенно улучшилась после того, как хозяева в ходе ужина провозгласили многочисленные, в том числе забавные, тосты в честь каждого из присутствовавших гостей». После ужина немецкая делегация посетит балетное представление в Большом театре, а затем вернется в Кремль для завершения переговоров. В час ночи «было продолжено совещание, закончившееся около пяти часов утра подписанием» «Договора о дружбе и границах между СССР и Германией»[98] и ряда других документов. Как и 23 августа, договор по итогам переговоров подписали Молотов и Риббентроп.