Полная версия

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 2. Война и мир Сталина. 1939-1953. Часть 1. «Наше дело правое». 1939-1945

В проницательности Сталину не откажешь – уже первое заседание подтвердит его сомнения в полномочности приехавших делегаций. Британский адмирал Дракс, в частности, заявит, что «он не имеет письменного полномочия, но он уполномочен вести только переговоры, но не подписывать пакта (конвенции)». Ворошилов позволит себе выразить недоумение, «как могли правительства, генеральные штабы Англии и Франции, посылая в СССР свои миссии для переговоров о заключении военной конвенции, не дать точных и положительных указаний по такому элементарному вопросу, как пропуск и действия советских вооруженных сил против войск агрессора на территории Польши и Румынии, с которыми Англия и Франция имеют соответствующие политические и военные отношения»[53]. Вопрос, как нетрудно догадаться, повиснет в воздухе.

Климент Ефремович Ворошилов

1941–1942

[РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 450. Л. 128]

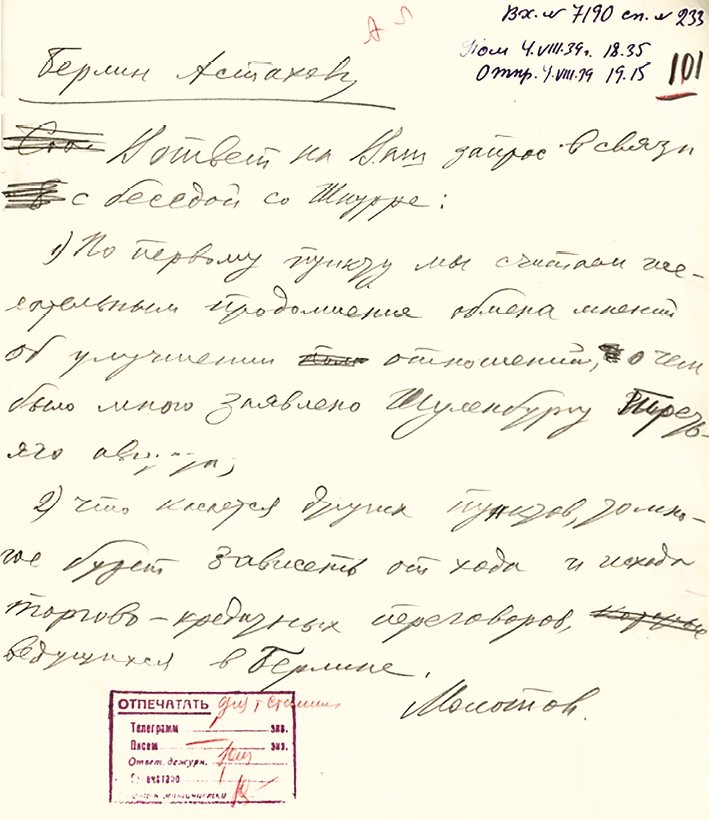

* * *В это время советское руководство приступило к параллельным переговорам с Германией, готовность к которым не раз продемонстрирует ее руководство, искавшее способы облегчить решение давно уже поставленных перед собой задач. 27 июля временный поверенный в делах СССР в Германии Г. А. Астахов, сменивший отозванного Мерекалова, сообщит в Москву об имевшей место беседе, в ходе которой высокопоставленный чиновник германского МИД заявил о готовности Германии пойти «целиком навстречу СССР» в разговорах об интересах двух государств в отношении Прибалтики и Румынии[54]. 29 июля, откликаясь на это сообщение о зондажах германской стороны, В. М. Молотов проинструктирует Астахова: «…если теперь немцы искренне меняют вехи и действительно хотят улучшить политические отношения с СССР, то они обязаны сказать нам, как они представляют конкретно это улучшение…»[55] Ответ не заставит себя долго ждать. Риббентроп пригласит к себе Астахова и сообщит: «…мы считаем, что противоречий между нашими странами нет на протяжении всего пространства от Черного моря до Балтийского. По всем этим вопросам можно договориться…» Если в Москве желали бы «более подробно обсудить эту тему», «тогда можно было бы поговорить более конкретно, здесь или в Москве»[56]. В тот же день Молотов уведомит германского посла Ф. Шуленбурга о желательности продолжения обмена мнениями об улучшении отношений. Об этом он сообщит Астахову шифровкой на следующий день[57].

2 августа во время одной из встреч с Астаховым уже известный читателю Вайцзеккер сообщит советскому собеседнику, что в соседнем помещении оказался Риббентроп, который хочет сказать несколько слов. Месседж Риббентропа был простым: «по всем проблемам, имеющим отношение к территории от Черного до Балтийского моря, мы могли бы без труда договориться».

Таким образом, обнародованные документы, кажется, позволяют ответить на вопрос об инициаторе германо-советского сближения и последовавших вслед за ним договоренностей, состоявшихся в конце августа 1939-го. Консультации, как мы видим, были инициированы Германией, от бонз которой исходила и пространственная проекция предстоявших политических переговоров.

Шифротелеграмма В. М. Молотова временному поверенному в делах СССР в Германии Г. А. Астахову о желательности продолжения обмена мнениями по вопросу улучшения советско-германских отношений

4 августа 1939

[АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 295. Д. 2038. Л. 101. Автограф В. М. Молотова]

За день до начала трехсторонних англо-франко-советских переговоров в Москве советская сторона примет предложение Берлина о проведении советско-германских консультаций. Разговоры о предметах, составляющих обоюдный интерес, «требуют подготовки», телеграфировал Молотов Астахову в Берлин, «и некоторых переходных ступеней от торгово-кредитного соглашения к другим вопросам. Вести переговоры… предпочитаем в Москве»[58]. 13 августа в Москву из Берлина полетит шифровка, извещающая о готовности Германии направить в Москву делегацию для переговоров[59]. Как свидетельствуют шифровки, отправленные Астаховым и советскими военными атташе в Москву, военные приготовления Германии к этому моменту не вызывали никаких сомнений, как и вероятное направление их применения – Польша[60].

15 августа состоится беседа Молотова с немецким послом Ф. Шуленбургом. В ее ходе Молотов, сильно смутив собеседника, обнаружит знакомство советской стороны с его планом улучшения советско-германских отношений. Первым пунктом этого плана значились содействие Германии урегулированию советско-японских отношений и ликвидация пограничных конфликтов с Японией, заключение пакта о ненападении и совместное гарантирование прибалтийских стран; заключение широкого хозяйственного соглашения. Молотов фактически солидаризуется с планом Шуленбурга, выдвинув, однако, на первое место советско-германские экономические переговоры, на успех которых, как подчеркнул советский премьер, рассчитывала советская сторона[61].

Через два дня во время следующей встречи Молотов вручит Шуленбургу «ответ на германские предложения 15 августа», предупредив посла, «что т. Сталин находится в курсе дела и ответ с ним согласован». Излагая содержание советских предложений, Молотов вновь подчеркнет приоритетность экономических вопросов, заявив, что завершение переговоров о кредитно-торговом соглашении «будет первым шагом, который надо сделать на пути улучшения взаимоотношений». Вторым таким шагом Молотов назовет «либо подтверждение договора 1926 г., что имел, очевидно, в виду Шуленбург, говоря об освежении договоров, или заключение договора о ненападении плюс протокол по вопросам внешней политики, в которых заинтересованы договаривающиеся стороны»[62].

Шуленбург, проконсультировавшись с Берлином, 19 августа запросит аудиенции у Молотова и, получив ее, станет настаивать на скорейшем приезде Риббентропа «перед наступлением событий» в Польше и заявит о готовности «идти навстречу всем желаниям Советского правительства». Молотов подтвердит необходимость подписания торгово-кредитного соглашения, опубликование соответствующего сообщения в прессе и при соблюдении этих условий даст согласие на приезд Риббентропа в промежутке между 26 июля и 2 августа[63]. Соратник Сталина основательно подготовился к встрече с Шуленбургом и в завершение передал ему текст проекта советско-германского пакта[64]. В тот же день в Москве будет подписано советско-германское кредитное соглашение, на которое делало упор советское руководство. Так что, увидев долгожданную синицу в руках, теперь можно было думать и о журавле в небе.

Обе стороны договорятся о публикации сообщения о подписании кредитного соглашения, очевидно, считая целесообразным продолжать оказывать давление на Великобританию и Францию, соглашение с которыми, кажется, оставалось в числе приоритетов едва ли не в равной степени и для Германии, и для СССР.

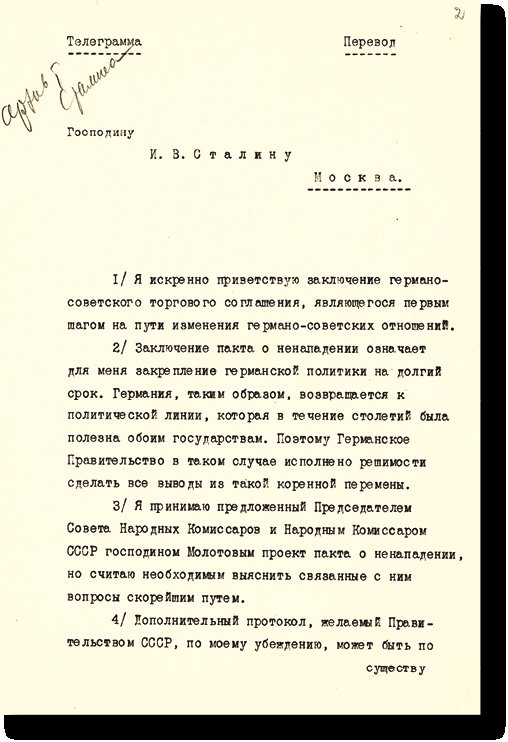

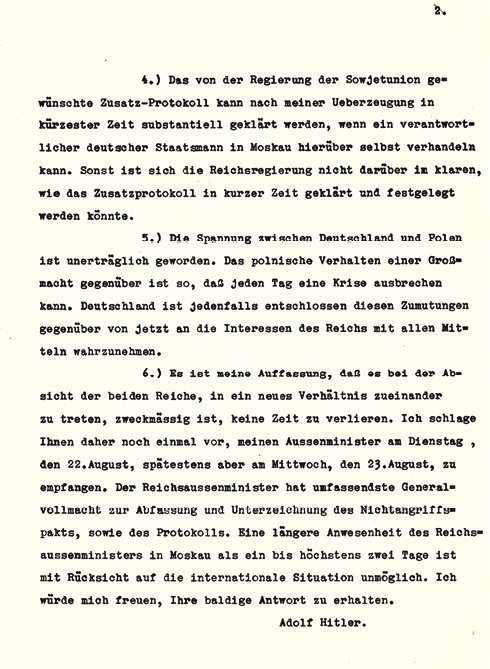

* * *Исторический процесс двигался к одной из своих кульминационных точек. 21 августа Шуленбург передал Молотову для Сталина телеграмму Гитлера, в которой тот приветствовал заключение германо-советского торгового соглашения, сообщал о согласии с советским проектом пакта о ненападении и готовности выработать дополнительный протокол, «желаемый правительством СССР… в кратчайший срок, если ответственному государственному деятелю Германии будет предоставлена возможность вести об этом переговоры в Москве лично». Гитлер «вторично» предложит принять министра иностранных дел Германии со «всеобъемлющими и неограниченными полномочиями», чтобы «составить и подписать как пакт о ненападении, так и протокол»[65].

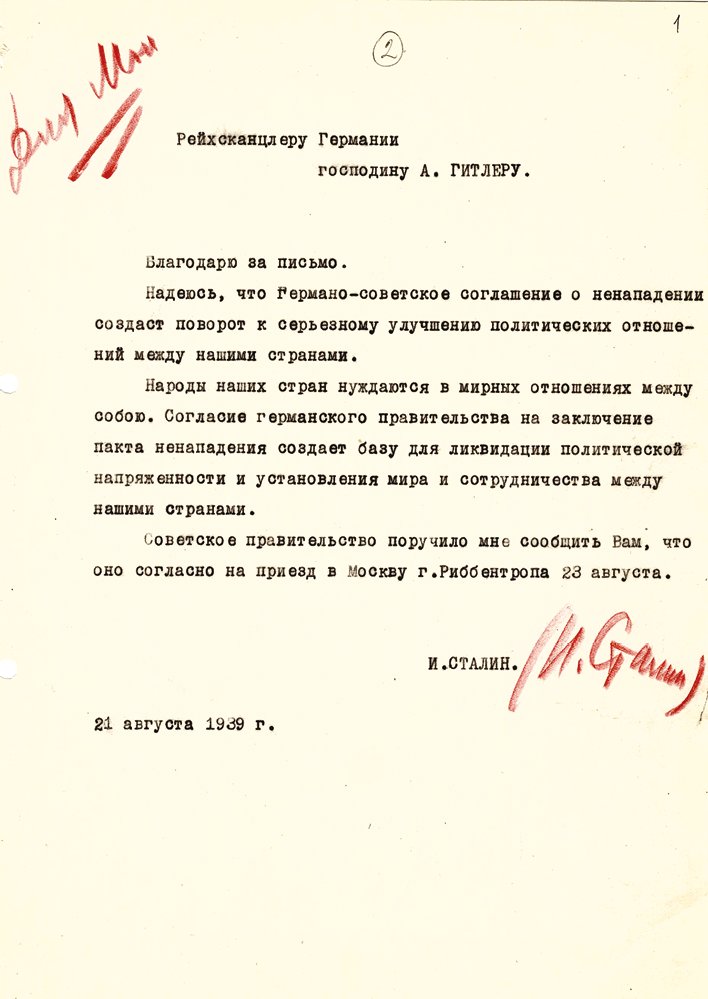

Через два часа Молотов передаст Шуленбургу ответ Сталина с согласием «на приезд в Москву г. Риббентропа 23 августа». Сталин выразит надежду, что «германо-советское соглашение о ненападении создаст поворот к серьезному улучшению политических отношений между нашими странами. Согласие германского правительства на заключение пакта ненападения создает базу для ликвидации политической напряженности и установления мира и сотрудничества…»[66]

Телеграмма А. Гитлера И. В. Сталину о заключении германо-советского торгового соглашения и визите И. фон Риббентропа в Москву

Не ранее 21 августа 1939

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 296. Л. 2–5. На русском и немецком языках]

Письмо И. В. Сталина А. Гитлеру о согласии советского правительства на приезд И. фон Риббентропа в Москву 23 августа для заключения пакта о ненападении

21 августа 1939

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 296. Л. 1]

Тайны из визита Риббентропа Сталин делать не собирался. 22 августа «Правда» опубликует сообщение ТАСС «К советско-германским отношениям», отредактированное Сталиным. В нем будут обнародованы не только план приезда Риббентропа, но и намерение «заключить пакт о ненападении» [67].

Картина событий будет не полна, если не сказать о том, что в те же самые дни и часы кульминации достигли и германо-британские консультации. 21 августа Гитлер предложит не только Москве принять для переговоров Риббентропа, но и Лондону – второе лицо германского рейха Г. Геринга, приезд которого сторонами будет согласован на 23 августа, то есть на ту же дату, что и приезд Риббентропа в Москву. Гитлер в своих внешнеполитических комбинациях оказался более успешен, чем члены будущей антигитлеровской коалиции. Именно в Берлине примут окончательное решение о том, с кем выходить на судьбоносные для Европы переговоры. Получив согласие Москвы, Гитлер сделает ставку на достижение договоренностей с Советским Союзом и 22-го отменит визит Геринга, о чем Лондон будет уведомлен лишь 24-го[68]. Так что подозрения Сталина насчет готовности западных партнеров к новым договоренностям с Гитлером имели под собой достаточные основания.

Между тем в ходе трехсторонних англо-франко-советских переговоров генерал Думенк получит указание своего правительства, выработанное, очевидно, под влиянием информации о визите в Москву Риббентропа. Думенку предоставлялось «право подписать военную конвенцию, где будет сказано относительно разрешения на пропуск советских войск… через Виленский коридор, а если понадобится… то и пропуск через Галицию и Румынию». 22 августа Думенк уведомит об этом Ворошилова. В ходе состоявшейся беседы Ворошилов выяснит, что британская делегация подобных полномочий так и не получила. Не сможет глава французской миссии подтвердить и готовность Польши и Румынии пропустить при необходимости советские войска для ведения военных действий против агрессора. Ворошилов не скроет недоумения: «Мы ведь самые элементарные условия поставили. Нам ничего не дает то, что мы просили выяснить для себя, кроме тяжелых обязанностей – подвести наши войска и драться с общим противником. Неужели нам нужно выпрашивать, чтобы нам дали право драться с нашим общим врагом!» Завершая беседу, Ворошилов несколько раз в разных формах озвучит одну и ту же мысль: «до получения ясного ответа на поставленные нами вопросы – мы работать не будем»[69].

Польское руководство, уступая давлению англо-французских союзников и менявшейся на глазах политической конъюнктуре, 23 августа примет паллиативное решение. В этот день в 15.20 в Париже получат телеграмму от своего посла в Польше, который известит французского министра иностранных дел о согласии польского правительства с тем, чтобы генерал Думенк в Москве сказал следующее: «Уверены, что в случае общих действий против немецкой агрессии сотрудничество между Польшей и СССР на технических условиях, подлежащих согласованию, не исключается (или: возможно)…»[70] Польский министр иностранных дел Ю. Бек, извещая дипломатические представительства Польши о принятом решении, подчеркнет, что его приняли, «учитывая сложившуюся в результате приезда Риббентропа в Москву новую ситуацию» и демарш французского и английского послов. Бек обратит внимание польских дипломатов на свое «категорическое заявление» о том, что он «не против этой формулировки только в целях облегчения тактики»[71]. Польское руководство, очевидно, возлагало надежды на действенность англо-французских гарантий, призванных предостеречь Германию и предотвратить военный конфликт, а в случае его возникновения – на действенную военную помощь со стороны союзников. Как выясняется, ни британское, ни французское военное командование не планировали военных действий в случае нападения Германии на Польшу[72]. Это подтвердится и событиями, развернувшимися после 3 сентября 1939 г., получившими название «странной войны».

Французский посол в Москве 23 августа перешлет своему министру иностранных дел телеграмму, направленную им в Варшаву. В ней он констатирует: «…эта уступка происходит слишком поздно. Кроме того, она недостаточна, поскольку она не позволяет сослаться на решение самого польского правительства»[73].

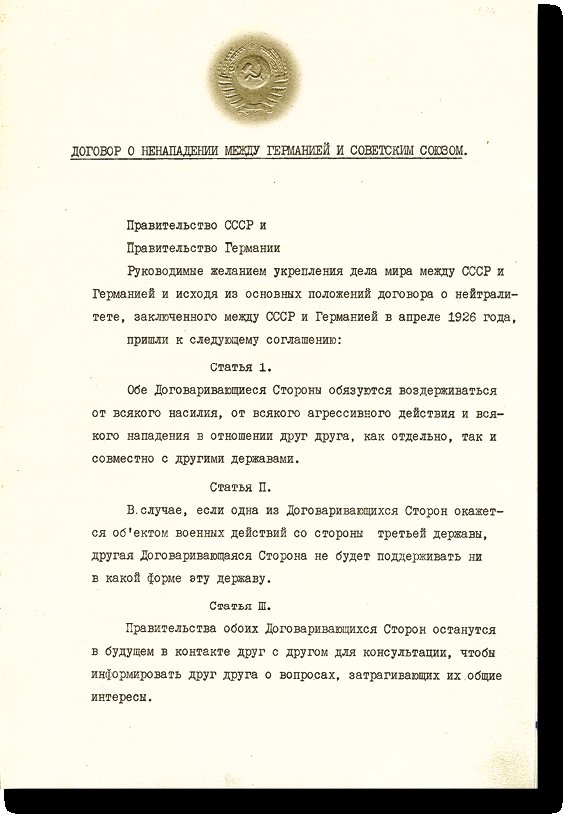

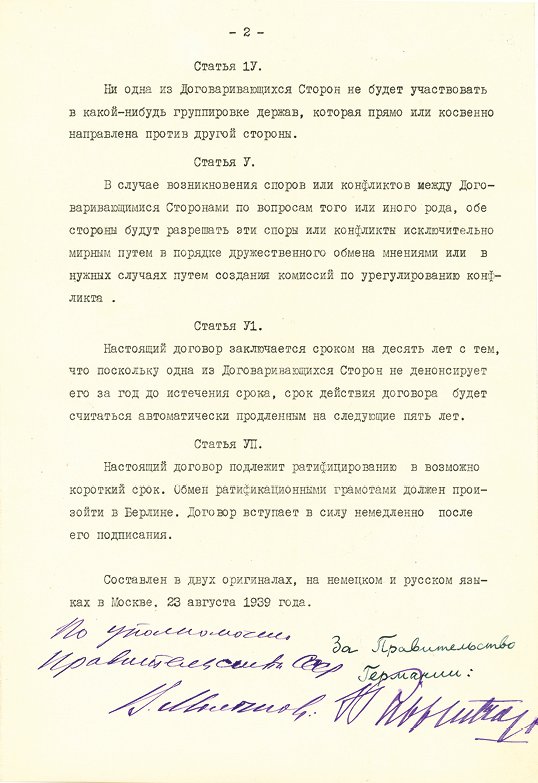

Советско-германский договор о ненападении

23 августа 1939

[АВП РФ. Ф. 3а. Оп. 1. П. 18. Д. 243. Подписи – автографы В. М. Молотова и И. фон Риббентропа]

Министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп подписывает советско-германский договор о ненападении

23 августа 1939

[Из открытых источников]

Сталин отредактирует интервью Ворошилова «Известиям», подводя итог англо-франко-советским переговорам: «Ввиду вскрывшихся серьезных разногласий переговоры прерваны. Военные миссии выехали из Москвы обратно». Была названа и причина: «Советская военная миссия считала, что СССР, не имеющий общей границы с агрессором, может оказать помощь Франции, Англии, Польше лишь при условии пропуска его войск через польскую территорию, ибо не существует других путей… Несмотря на очевидность правильности такой позиции, французская и английская военные миссии не согласились с такой позицией… а польское правительство открыто заявило, что оно не нуждается и не примет военной помощи от СССР. Это обстоятельство сделало невозможным военное сотрудничество СССР и этих стран. В этом основа разногласий»[74].

В тот же день, 23 августа, в Москве Молотовым и Риббентропом будут подписаны договор между СССР и Германией о ненападении, а также секретный дополнительный протокол к нему.

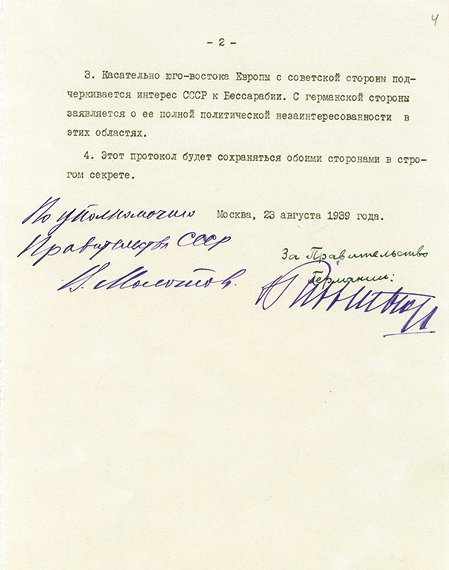

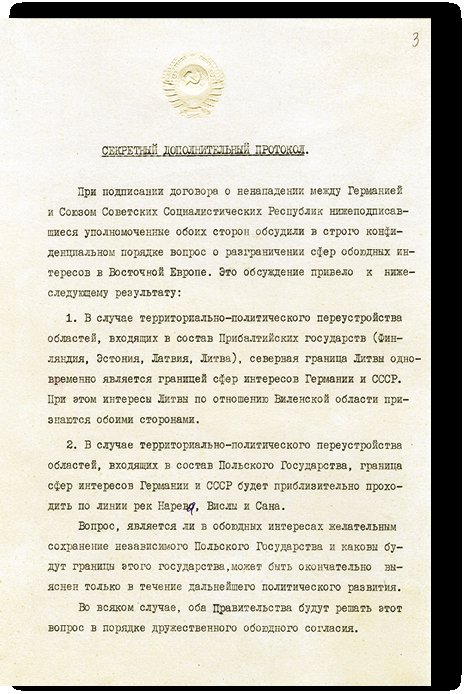

Сталин лично отредактирует его проект[75]. В соответствии с секретным дополнительным протоколом к пакту Германия и СССР произведут разграничение между собой сфер интересов «в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского Государства», и «областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва)»[76].

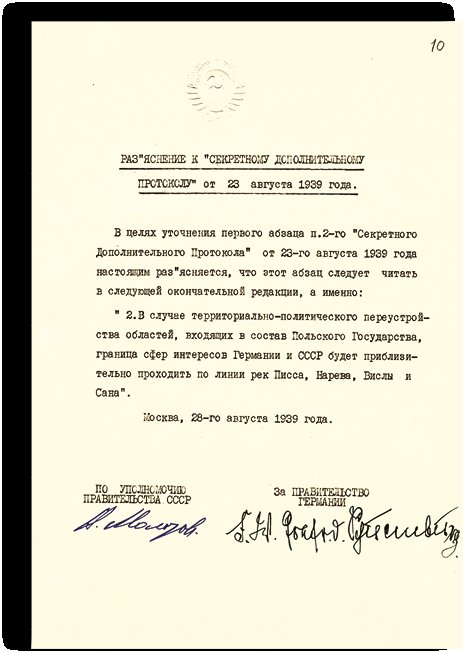

Секретный дополнительный протокол о границе сфер интересов Германии и СССР с приложением разъяснения

23 августа 1939

[АВП РФ. Ф. 3а. Оп. 1. П. 18. Д. 243. Л. 3–10]

В ночь с 23 на 24 августа состоялась продолжительная беседа Сталина и Молотова с Риббентропом, содержание которой известно по немецкой записи. Разговор начался с обсуждения дальневосточного театра. Риббентроп предложил «способствовать улаживанию противоречий между Советским Союзом и Японией». Сталин сочтет содействие Германии полезным, но, скажет он, ему бы не хотелось, «чтобы у японцев возникло впечатление, что инициатива к тому исходит от Советского Союза». Внимание собеседника советский вождь акцентирует на том, что терпение СССР «в отношении японских провокаций имеет… границы. Если Япония хочет войны, она может ее иметь. Советский Союз не боится ее и к ней готов. Желает Япония мира – тем лучше!» В отличие от Молотова, несколько ранее проявлявшего, как мы видели, заинтересованность в германском посредничестве в урегулировании советско-японских отношений, к моменту беседы с Риббентропом Сталин уже мог демонстрировать куда меньший интерес, поскольку 20-го началось советское наступление в районе Халхин-Гола, на которое Сталин возлагал, и небезосновательно, большие надежды.

Сталина будет интересовать вопрос о дальнейших намерениях Италии. «Нет ли у Италии помимо аннексии Албании дальнейших претензий – может быть, на греческую территорию?» – спросит он. Риббентроп уйдет от ответа на этот вопрос, ограничившись сообщением о том, что Албания нужна была Италии по стратегическим причинам.

Собеседники сойдутся во мнениях, оценивая политику Турции. Сталин и Молотов скажут, что «Советский Союз тоже проделал плохой опыт с шаткой турецкой политикой».

Советские руководители сочтут возможным затронуть вопрос британо-советских отношений, отозвавшись «отрицательным образом об английской военной миссии в Москве, которая так и не сказала Советскому правительству, чего же она, собственно, хочет». Риббентроп ответит откровенностью на откровенность и обратит внимание собеседников на то, что «Англия постоянно предпринимала попытки, и делает это вновь, помешать развитию хороших отношений между Германией и Советским Союзом», и «доверительно» сообщит, «что на днях Англия проделала новый зондаж».

И. В. Сталин и И. фон Риббентроп после подписания советско-германского договора о ненападении

23 августа 1939

[РГАКФД. Оп. 1. Ал. 2649. Сн. 2]

В отношении Франции стороны обменяются оценками ее военных возможностей. Сталин ограничит свои рассуждения констатацией, «что Франция все-таки имеет значительную армию». Риббентроп, со своей стороны, укажет «на численную неполноценность Франции» и заметит, что, «если Франция хочет вести войну с Германией, она при всех обстоятельствах будет побеждена».

Риббентроп постарается развеять подозрения советской стороны в отношении Антикоминтерновского пакта, заметив, что он «в основе направлен не против Советского Союза, а против западных демократий». Спорить с этим утверждением Сталин не станет, но и солидаризироваться не поспешит. Он лишь заметит, что «Антикоминтерновский пакт в самом деле напугал главным образом лондонское Сити и мелких английских торговцев». Комментировать якобы берлинскую остроту, приведенную Риббентропом, что «Сталин еще сам присоединится к Антикоминтерновскому пакту», Сталин тоже не станет[77].

Характерно, что судьба Польши или намерения сторон в отношении нее в ходе этой беседы прямо не обсуждались. Риббентроп ограничился сообщением о «возмущении» в Германии против Польши и заключением, что «немецкий народ не позволит продолжать польские провокации». Сталин сочтет за лучшее не реагировать на этот пассаж. Намерения Гитлера в отношении Польши и так были достаточно ясны, согласно сообщениям многих источников, включая официальные германские, и подтверждены письмом Гитлера от 21 августа. В нем он писал: «Напряжение между Германией и Польшей сделалось нестерпимым. Польское поведение по отношению к великой державе таково, что кризис может разразиться со дня на день. Германия, во всяком случае, исполнена решимости отныне всеми средствами ограждать свои интересы против этих притязаний»[78]. Намерения эти, правда, предстояло еще реализовать…

Завершение беседы носило неформальный характер. Стороны обменяются тостами за пакт о ненападении, новую эру в германо-советских отношениях, за здоровье руководителей двух государств и др. Как зафиксирует протокольная запись, в ходе беседы Сталин предложил тост за фюрера со следующими словами: «Я знаю, как сильно немецкий народ любит своего вождя, поэтому я хотел бы выпить за его здоровье»[79]. Вопрос о том, за чье здоровье поднял тост хитроумный советский вождь, до сих пор является предметом споров.

«Пакт о ненападении в некоторой степени помогает Германии». Приобретения и потери нового внешнеполитического курса

Обнародование факта подписания советско-германского пакта в европейских столицах вызовет бурную и в основном отрицательную реакцию. Показательным, однако, представляется мнение давнего неприятеля Советской России – бывшего премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа. Пригласив к себе совпосла Майского, он откровенно выскажет ему свое мнение о происходящем. «Старик встревожен, – зафиксирует Майский, – но нас вполне понимает. Он мне прямо сказал: “Я этого давно ожидал. Я еще удивляюсь вашему терпению. Как вы могли так долго разговаривать с этим правительством… Пока Чемберлен стоит во главе, никакого "мирного фронта" не будет”»[80]. Об этой реакции влиятельного представителя британского истеблишмента Майский уведомит Москву одной из своих шифровок[81].

Еще более категоричным в своих оценках происшедшего был Черчилль, несколько позднее написавший: «Невозможно сказать, кому он [пакт] внушал большее отвращение – Гитлеру или Сталину. Оба сознавали, что это могло быть только временной мерой, продиктованной обстоятельствами. Антагонизм между двумя империями и системами был смертельным. Сталин, без сомнения, думал, что Гитлер будет менее опасным врагом для России после года войны против западных держав… Тот факт, что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской дипломатии за несколько лет». Признает Черчилль и обоснованность стремления Сталина улучшить стратегические позиции в преддверии надвигавшейся войны с Германией: «Им [Советам] нужно было силой или обманом оккупировать Прибалтийские государства и большую часть Польши, прежде чем на них нападут. Если их политика и была холодно расчетливой, то она была также в тот момент в высокой степени реалистичной»[82]. Этот развернутый анализ, сделанный Черчиллем много позднее, полностью корреспондирует, как мы увидим, с оценкой, данной им советской геостратегии в одном из первых писем Сталину вскоре после вторжения вермахта в пределы СССР 22 июня 1941 г.

Бурную реакцию подписание пакта вызовет в Токио, проводившем в это самое время пробу сил на Халхин-Голе. Японский союзник даже не будет уведомлен Берлином о предстоящем подписании пакта о ненападении. Вслед за разразившимся политическим скандалом последуют отставка правительства и известное охлаждение в отношениях Японии и Германии.

Так что решение Сталина стало зримым проявлением так называемой Realpolitik (реальной политики). На сближение с Гитлером Сталина принудят пойти все более выявлявшаяся невозможность договориться с будущими союзниками по антигитлеровской коалиции[83] и поиск наиболее стратегически выгодных, с его точки зрения, геополитических решений. Нелишне будет напомнить и о том, что в те дни, когда в Москве советские руководители решали вопрос, какая из двух внешнеполитических комбинаций в наибольшей мере соответствует интересам СССР и устремлениям его лидеров, на Дальнем Востоке продолжался военный конфликт с участием Советского Союза и Японии. Причем в июне 1939 г. «свобода рук» Японии в Китае, то есть де-факто ее территориальные приобретения, будет подтверждена британо-японским соглашением. В обмен на это признание Япония, со своей стороны, обязывалась не ограничивать в Китае британские интересы. Вопрос обеспечения безопасности на западных рубежах страны не мог не приобретать в этих условиях все большей значимости. При этом соглашение с Германией сулило большие стратегические выгоды, и это соображение в значительной мере двигало Сталиным.

Весомость гарантий Польше со стороны Великобритании и Франции не могла не оцениваться сквозь призму таких же, но не реализованных гарантий, данных ранее Австрии и Чехословакии. Их вступление в войну против Германии было вероятным, но не запрограммированным. Не исключая и такой вариант развития событий, советский руководитель стремился сохранять нейтралитет.

Едва ли не единственным, но важным отличием советско-германского пакта от других ему подобных было отсутствие в этом документе традиционной (в том числе и для аналогичных советских договоров) оговорки, что договор теряет силу в случае агрессии одной из сторон против третьего государства. Агрессивные устремления Германии у советского руководства, судя по всему, сомнений не вызывали, но они не должны были препятствовать достижению целей советской внешней политики.

Следует при этом разделять сам пакт, являвшийся одним из многих аналогичных международно-правовых документов, подписанных европейскими странами между собой и с гитлеровской Германией, и секретный протокол к нему, текстом которого стороны поделили «сферы интересов» в Восточной Европе. Сами по себе секретные соглашения также не были из ряда вон выходящим явлением. Читатель, как надеется автор, помнит, что двадцатью годами ранее в преддверии польско-советской войны секретное военное соглашение, предусматривавшее территориальный раздел украинских территорий, подписали между собой Пилсудский и Петлюра. Важно подчеркнуть, что германо-советский секретный протокол не содержит положений, обязывающих стороны к определенным действиям по разделу территорий или предоставляющих друг другу те или иные гарантии в случае таких действий[84]. Общие договоренности не были конкретизированы, они относилось к категории так называемых эвентуальностей, то есть событий или действий, возможных при благоприятствующих обстоятельствах. Поэтому анализировать имеет смысл не столько сам международно-правовой акт, подписанный в Москве, сколько действия всех сторон, последовавшие затем, и международный контекст. Именно события на международной арене сделают возможной реализацию советско-германских эвентуальностей. Действия Гитлера в отношении Польши к моменту подписания пакта уже были предопределены принятым много ранее планом «Вайс» и решением Гитлера от 12 августа начать сосредоточение и развертывание сил вермахта для операции против Польши, начало которой было назначено на 26 августа[85]. Сталину же еще только предстояло разработать практические шаги по реализации достигнутых договоренностей в контексте быстро меняющейся внешнеполитической обстановки и с учетом происходивших изменений.