Полная версия

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 2. Война и мир Сталина. 1939-1953. Часть 1. «Наше дело правое». 1939-1945

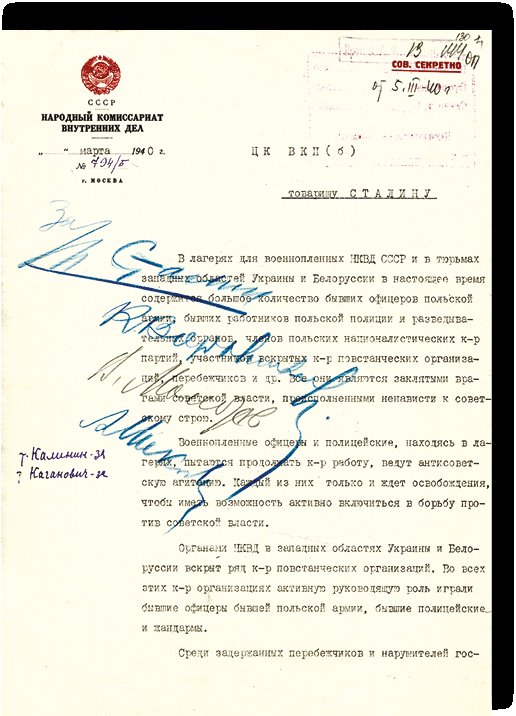

Итак, Советский Союз в территориальном разграничении решил остановиться именно на «линии Керзона», рекомендованной Польше союзными державами в 1919 г. в качестве ее восточной границы. Это решение, вероятно, станет одним из факторов, который оставит открытым окно возможностей для продолжения взаимоотношений с западными державами. Заняв территории Западной Украины и Западной Белоруссии, советские власти интернируют польских военных, представителей польской администрации. В марте 1940 г. нарком внутренних дел Л. П. Берия направит Сталину записку с предложением о применении высшей меры наказания – расстрела – к «бывшим офицерам, чиновникам, помещикам, полицейским, жандармам, осадникам и разведчикам» в количестве 25 700 чел. «За» – наложит резолюцию Сталин, следом за ним завизируют этот документ Ворошилов, Молотов, Микоян; Калинин и Каганович проголосуют «за» телефонным опросом[99]. Вопрос о судьбе интернированных польских военных и гражданских лиц на десятилетия станет важным фактором международных отношений, не говоря уже о двусторонних[100].

Впрочем, до принятия этих решений предстояло пройти еще большую дистанцию. А пока Великобритания и Франция не сочтут действия СССР достаточным основанием для разрыва дипломатических отношений. Более того, разгром Польши и новые советско-германские договоренности парадоксальным образом повлияли в положительную сторону на отношения англо-французских союзников с Москвой. Советский посол в Лондоне И. М. Майский запишет: «На протяжении октября и ноября я стал чем-то вроде богатой невесты, за которой все ухаживают. Кольцо холодной вражды, которое окружало наше посольство, разомкнулось и постепенно сошло на нет»[101].

* * *Одним из результатов переговоров между Германией и СССР в сентябре 1939 г. станет активизация их экономических отношений. Экономическое сотрудничество Советской России с Германией, как мы видели, началось еще в 1922 г. после подписания в Рапалло советско-германского договора и активно развивалось в течение 1920-х – начала 1930-х гг.[102] Своего пика торговый оборот достигнет в 1931 г., когда он составит 2 365 млн руб.[103] После прихода нацистов к власти «натянутость в политических отношениях» – как было сказано в одном из советских документов – приведет к тому, что торговый оборот станет падать. Если в 1935 г. Германия все еще будет занимать первое место во внешней торговле СССР, то по итогам 1938 г. она отойдет на пятое место после США, Англии, Бельгии и Голландии. За шесть месяцев 1939 г. торговый оборот между Германией и СССР составит всего 45,5 млн руб.[104] С 1938 г. начнутся переговоры между СССР и Германией по торгово-кредитным вопросам, направленные к расширению торговли. Эти переговоры будут завершены 19 августа 1939 г., когда в Берлине, как уже рассказывалось, было подписано торгово-кредитное соглашение. Им предусматривалось предоставление Германией СССР кредита в размере 200 млн германских марок сроком на семь лет из 5 % для закупки германских товаров в течение двух лет с момента подписания соглашения. Соглашение также предусматривало поставку Советским Союзом товаров Германии в течение тех же двух лет на сумму 180 млн германских марок [105].

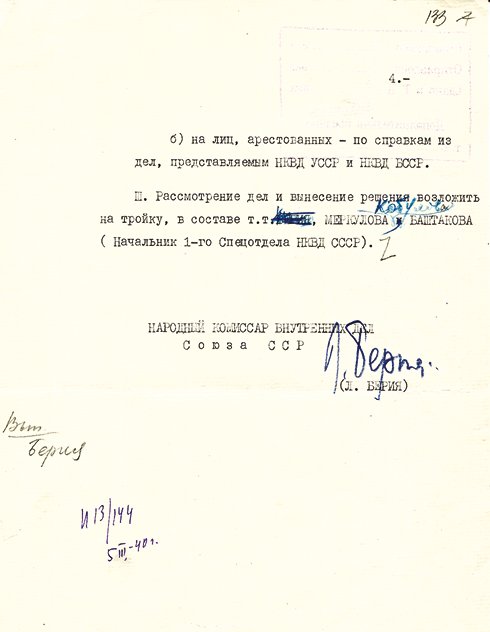

Докладная записка наркома внутренних дел Л. П. Берии И. В. Сталину о применении высшей меры наказания к бывшим польским офицерам, чиновникам, помещикам, полицейским, разведчикам, жандармам, осадникам и тюремщикам, заключенным в лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии

5 марта 1940

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 621. Л. 130–133. Подписи – автографы Л. П. Берии, И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, В. М. Молотова и А. И. Микояна]

Продолжая эту линию, 28 сентября Молотов и Риббентроп по результатам обмена письмами изъявят «желание расширить экономические отношения между странами». 8 октября в Москву прибыла Экономическая делегация Германии, которая будет работать в Москве в течение нескольких месяцев, встречаясь и обсуждая вопросы экономического сотрудничества с целым рядом руководителей советских наркоматов. Главным переговорщиком с советской стороны станет нарком внешней торговли А. И. Микоян.

Советское руководство, настаивая на своем нейтральном статусе в разворачивавшейся «европейской войне», тем не менее, сочтет возможным и необходимым обозначить свое отношение к ее участникам, дав им публичные оценки, возможно, для того чтобы поспособствовать успешному ходу экономических переговоров. 31 октября 1939 г. Молотов, выступая на заседании Верховного Совета СССР, скажет: «Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира… Опасения за потерю мирового господства диктуют правящим кругам Англии и Франции политику разжигания войны против Германии…»[106] 30 ноября в интервью газете «Правда» эту же инвективу в адрес англо-французских союзников вновь воспроизведет теперь уже непосредственно Сталин. Он заявит, что «не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну»[107].

Дальше деклараций, свидетельствующих не более (но и не менее) чем о прогерманском характере советского нейтралитета, дело, однако, не зайдет. Сталин, судя по всему, не намеревался заколачивать окно возможностей для переговоров с Западом.

В декабре 1939 г. Сталин подведет итоги этого раунда в международных отношениях. Отвечая на поздравление с 60-летием, он напишет Риббентропу: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»[108].

Советско-германские переговоры по хозяйственным вопросам, начавшиеся осенью того года и завершившиеся в первой декаде февраля 1940-го, о которых мы упомянули выше, станут для советского руководства завершением «длинного» перенасыщенного событиями 1939 года.

В новогоднюю ночь с 31 декабря 1939 г. на 1 января 1940 г. членов Экономической делегации Германии на переговорах в Москве во главе с главным экономическим экспертом МИД Германии К. Риттером примут в Кремле Сталин и Молотов. Эта встреча носила не праздничный, а сугубо деловой характер. Сталин выступит главным спикером практически по всем обсуждавшимся вопросам, продемонстрировав владение в деталях текущей ситуацией на советско-германских переговорах и намерение жестко отстаивать советские интересы. Сталин, стремясь повысить советские акции, станет последовательно настаивать на том, что со стороны СССР торговый оборот, о котором договаривались стороны, не является «простым коммерческим оборотом», а является помощью Германии, поскольку поставляемые ей товары, например, «хлеб можно было бы продать вне Германии на золото». Столь же настойчиво Сталин будет проводить мысль о необходимости сбалансировать суммы советских и германских поставок. На возражения Риттера Сталин ответит, что советская сторона не обязывалась давать Германии кредит: «Факт же немедленной поставки сырья Германии и продолжительное время для поставки оборудования в СССР из Германии означает на деле кредит… Поэтому советская сторона сегодня сократила поставки…»[109]

29 января Сталин и Молотов вновь примут Риттера, который расскажет об итогах поездки в Берлин, состоявшейся для согласования советских заказов. Их перечень позволяет объяснить то пристальное внимание, которое Сталин уделял ходу переговоров. Из десяти пунктов, по которым «отчитается» Риттер, восемь составят различные виды вооружений и оборудования для их производства. Кроме того, Сталина и принявшего участие во встрече Микояна интересовали вопросы, связанные с поставкой крейсера «Лютцов». Конечно, номенклатура поставок из Германии не сводилась к предметам вооружения. Советская сторона ожидала следующих поставок: «броня, авиация, крейсер, металлы, уголь, трубы, на 250 млн промышленного оборудования». Однако Сталина интересовали прежде всего военная техника и оборудование для ее производства, все остальное он оставил в ведении Микояна. И, конечно, вопросы согласования принципов взаимодействия Сталин так же оставил за собой. И в этот раз он будет настаивать на необходимости «соблюсти только баланс»: «На сколько советская сторона поставляет товаров, на столько же должна получить товаров из Германии. Новое заключаемое соглашение должно быть заключено на основе клиринга, а не на основе кредита…» Советский руководитель позволит себе резкость, призванную, судя по всему, усилить содержательную аргументацию. Сталин посоветует Риттеру не считать русских дураками: «В Западной Европе считали русских медведями, у которых плохо работает голова. Все, кто держался такого мнения, ошибались. Русские не глупее других. Советская сторона знает, что Германия нигде сейчас не покупает зерно, нефть, руду, хлопок на марки, а платит за это валюту. Какая польза Советскому Союзу держать замороженные марки в банках…» Он хочет, добавит Сталин, «чтобы Риттер оценил это и признал это за экономическую помощь» [110].

8 февраля Сталин и Молотов в третий раз примут Риттера. На этот раз Сталин сочтет возможным пойти на некоторые уступки, прямо сославшись на полученное им письмо Риббентропа, которое «меняет несколько положение, и советская сторона не может не считаться с ним». Сталин согласится заключить один договор, а не два, как предполагалось ранее, таким образом, что «советская сторона поставляет сырье в сумме 640–660 млн марок в течение 18 месяцев, а германская сторона компенсирует эту сумму своими поставками в течение 2 лет и 8 месяцев». Таким образом, под давлением со стороны германского политического тяжеловеса Сталин сочтет целесообразным отступить от принципов взаимодействия, на которых он так упорно настаивал в предшествующий период[111]. Что повлияло на изменение позиции Сталина, остается в области догадок. Во всех трех встречах приняли участие наркомы А. И. Микоян и И. Ф. Тевосян, которые включались в общий разговор лишь с отдельными репликами. Всю партию вел непосредственно Сталин. Стороны договорятся о скорейшем подписании хозяйственного соглашения, что и будет сделано 11 февраля.

С этого момента вплоть до 22 июня 1941 г. между СССР и Германией будут иметь место активные торговые операции, а Германия займет второе место после США во внешнеторговом обороте СССР. Отношения Советского Союза с Германией в этот момент достигнут, пожалуй, своей верхней точки. Политические события на международной арене очень скоро обозначат нисходящую линию этого многостороннего взаимодействия.

«…Вы исходите из мирной обстановки, а надо исходить из худшей». Прибалтика в военно-политическом планировании советского руководства осенью 1939 г

«Наиболее вероятным плацдармом для развертывания экспедиционных войск Германии будет территория Финляндии и Эстонии», – так в «Записке по плану действий Северо-Западного фронта» на случай войны от 19 апреля 1939 г. советское военное командование оценивало геостратегические риски, исходившие со стороны Прибалтийских государств[112]. Таким же образом оценивались военные угрозы, исходившие с северо-запада, и в других аналогичных планах военного руководства Союза ССР. Удивляться подобным оценкам вряд ли приходится. В годы Гражданской войны Прибалтика дважды становилась плацдармом наступления на Петроград. В 1918 г. такое наступление осуществят части рейхсвера, оккупировавшие к тому времени бывшие прибалтийские губернии России, а в 1919 г. ту же попытку предприняли белогвардейская армия генерала Юденича и союзные им эстонские войска при поддержке британской военной миссии. Так что территория Прибалтийских государств советским политико-военным руководством всегда рассматривалась как плацдарм, с которого может начаться военное вторжение на территорию СССР. Государства-лимитрофы при этом рассматривались либо как нейтральные (в лучшем случае), либо как участники антисоветских коалиций. Не будем забывать и о том, что дождь территориальных щедростей молодого большевистского правительства после Гражданской войны пролился и на балтийские государства. Эстония получила исконно русские территории в Печорах, Изборске и на правобережье реки Наровы, Латвия – русский Пыталовский район. Идея восстановления в этом отношении исторической справедливости, несомненно, присутствовала в ментальной карте советского руководства.

Поэтому вслед за «польским походом» Сталин приступит к решению проблемы безопасности в ее прибалтийском измерении на основе двусторонних договоренностей. Дилемма, которая встала перед советским руководством после подписания Латвией и Эстонией пактов о ненападении с Германией 7 июня 1939-го, заключалась в том, что сохранение позиций Москвы в регионе оказывалось возможным лишь в результате войны с Германией или путем достижения соглашения с нею[113]. Дилемму эту Сталин успешно решил – договоренности с Германией об эвентуальном разделе сфер влияния состоялись. Оставалось реализовать их практически.

С 23 августа и вплоть до конца сентября Москва практически не оказывала давления на Эстонию и Латвию[114]. Наоборот, 2 сентября со стороны Эстонии последует предложение о заключении нового советско-эстонского торгового соглашения, которое было парафировано 19 сентября. Для его подписания в Москву 24 сентября приедет министр иностранных дел Эстонии К. Сельтер, которого вечером того же дня примет Молотов. Во время этой встречи советский руководитель поставит вопрос о заключении еще одного соглашения – договора о взаимной помощи, который предоставил бы Советскому Союзу право разместить на территории Эстонии свои военные базы. Причем, как отмечается в литературе, проект такого договора, к обсуждению которого скоро приступят стороны, был подготовлен эстонской стороной. Во время одной из встреч Молотов предупредит: «Прошу вас, не принуждайте нас применять силу против Эстонии». После консультаций с Таллином Сельтер 28 сентября подпишет в Москве и торговое соглашение, и договор о взаимопомощи. Сталин, завершая переговоры, почти доверительно скажет Сельтеру: «Вы правильно поступили. Иначе с вами могло бы получиться так, как с Польшей»[115].

Как только стало известно о подписании этих договоров, латвийское правительство по своей инициативе направило в Москву министра иностранных дел В. Мунтерса, в переговорах с которым примет участие Сталин. Мунтерсу, находившему все новые возражения на советские доводы, Сталин скажет: «…Вы исходите из мирной обстановки, а надо исходить из худшей… Вы полагаете, что мы хотим вас захватить. Мы могли бы это сделать прямо сейчас, но мы этого не делаем». По достижении принципиальных договоренностей Сталин со знанием дела станет вникать в варианты размещения советских военных баз и детали повседневности размещаемых войск. То ли в шутку, то ли всерьез спросит: «А вы наших моряков станете пускать к девицам или нет? В выходные дни? Они ведут себя хорошо». Сталин доверительно сообщит Мунтерсу, как «еще в августе немцы в переговорах о разделе сфер влияния называли Даугаву, что означало разделение Латвии на две части. Русские не согласились, заявив, что так обращаться с народом нельзя… Не исключено, что немецкие притязания еще возродятся» [116].

5 октября был подписан и советско-латвийский договор о взаимопомощи, также предусматривавший размещение советских военных баз на латвийской территории.

Стремительное развитие переговоров с Эстонией, вероятно, повлияло и на перипетии судьбы Литовской республики. На следующий день после встречи Молотова и Сельтера Сталин примет Шуленбурга. Сталин «предложил Германии территории к востоку от демаркационной линии, целиком провинцию Люблина и часть Варшавской провинции, простирающейся до Буга». «В обмен мы должны будем отказаться от нашего права на Литву», сообщит Шуленбург в Берлин о содержании разговора[117]. Как мы видели, размен состоится в ходе визита в Москву Риббентропа 27–28 сентября 1939 г., причем к этому моменту в Берлине уже был подготовлен проект договора «Об обороне между Германией и Литвой», первая статья которого декларировала: «…Литва отдает себя под опеку Германского Рейха». Тем весомее в глазах советских руководителей выглядел этот результат сталинской дипломатии, в результате которого первоначальные договоренности СССР и Германии были пересмотрены. Причем определение «сталинской» не является и в данном случае фигурой речи. Сталин примет непосредственное участие и в переговорах с литовской делегацией, которые начнутся 3 октября после прибытия в Москву министра иностранных дел Литвы Ю. Урбшиса. Сталин будет участвовать в четырех заседаниях из семи. Уже на первой встрече он проинформирует Урбшиса о советско-германском пакте и на карте Литвы, как тот будет об этом вспоминать, продемонстрирует ему разграничительную линию между зонами германских и советских интересов[118]. Именно Сталин сыграет ключевую роль в решении вопроса о присоединении Виленского края к Литве. Латвийский посланник в Литве Л. Сеи после встречи в Каунасе с Урбшисом, вернувшимся домой после переговоров, с его слов проинформирует латвийское МИД. Он подчеркнет: «…В столь важном вопросе, как присоединение Виленского края к Литве, когда все делегаты, напр. Микоян, пытались оспорить права Литвы на Вильно, Сталин авторитетно произнес, что “Вильна принадлежит Литве по праву”»[119]. 10 октября «Договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой» был подписан.

Переговоры будут сопровождаться демонстрацией военной силы и угрозы ее применения – РККА сконцентрирует на границах армейские соединения, многократно превосходившие вооруженные силы Прибалтийских государств[120]. Все три договора в качестве приложений имели конфиденциальные протоколы и были депонированы (или зарегистрированы) в Лиге Наций, что свидетельствует об их соответствии международным стандартам того времени[121].

Подписание советско-литовского договора о взаимопомощи и передаче Литве города Вильно и Виленской области

10 октября 1939

[РГАКФД. № 0-292879]

При всем этом советизация Прибалтики первоначально не входила в ближайшие планы советского руководства. Речь шла о создании военных баз, их аренде и размещении там воинских контингентов[122]. Об этом подходе заявит Сталин на переговорах с литовской делегацией, как будет докладывать в свой МИД литовский посланник в Москве: «Если бы Литва попала в зону влияния немцев, в лучшем случае из Литвы был бы создан немецкий протекторат. Метод же большевиков состоит в том, чтобы не касаться независимости Литвы, охранять ее неприкосновенность с воздуха и поддерживать стабилизацию внутри. Если коммунисты начнут суетиться в Литве, то Советский Союз сумеет их образумить»[123]. Молотов осенью 1939-го будет не раз инструктировать советские полпредства в Прибалтике в духе одной из таких шифротелеграмм в Литву: «Всякие заигрывания и общение с левыми кругами прекратите»[124]. Эти подходы к урегулированию проблемы безопасности на прибалтийском направлении продолжат действовать вплоть до лета 1940 г. Тогда военный разгром Франции резко изменит ситуацию на континенте, а угроза войны с Германией из сферы гипотез и предположений встанет в актуальную повестку дня и явится причиной изменений в советском военном и политическом планировании.

«…Как бы из-за этих тяжестей, которые взяла на себя Турция по Балканам, у нас с турками не вышло недоразумения…» На турецком направлении

Сможет ли Турция обеспечить выполнение запрета на проход кораблей воюющих государств через проливы Босфор и Дарданеллы, установленного на конференции в Монтрё 20 июля 1936 г.? Не принудят ли ее пропустить в Черное море флот враждебного СССР государства? Эти озабоченности советского руководства носили совсем не абстрактный характер. За семьдесят лет флоты и армии нерегиональных европейских держав дважды вторгались с юга в российские пределы – во время Крымской войны 1853–1856 гг. и в период иностранной интервенции в годы Гражданской войны в России 1918–1922 гг. Так что вопросы, вынесенные в начало данного параграфа, как и наличие общих границ двух государств (включая историю их формирования), неизбежно помещали турецкое направление внешней политики в фокус внимания Сталина.

На описанных выше переговорах с Риббентропом 27 сентября 1939 г. Сталин предпримет зондаж отношения Германии к «турецкому вопросу». Он заявит, что «турки не знают, чего они хотят», стараясь договориться одновременно с Англией, Францией, Германией и Советским Союзом. Согласившись с мнением Риббентропа об абсолютном нейтралитете Турции как лучшем выходе из положения, Сталин, однако, порассуждает о возможности заключения пакта о взаимопомощи с Турцией, который при определенных оговорках «вообще не будет иметь никаких последствий». Это умозаключение, вероятно, было призвано успокоить Риббентропа и, возможно, достигло бы цели, если бы Сталин с улыбкой не заметил: «Если только не говорить про Болгарию». Балканское направление внешнеполитических устремлений Сталина было, таким образом, обозначено вполне определенно, причем инструментарий решения задач был самым широким. «…Если Турция будет упорствовать в своем странном поведении, то, возможно, – скажет Сталин, – возникнет необходимость проучить турков»[125].

Поэтому не приходится удивляться тому, что одновременно с наступлением на прибалтийском внешнеполитическом театре советское руководство проведет консультации с министром иностранных дел Турции Сараджоглу, который, находясь в Москве, терпеливо ожидал завершения советско-германских переговоров.

Встреча Сталина и Молотова с Сараджоглу состоится 1 октября. В связи с переговорами Турции с Великобританией и Францией советскую сторону, как заявит Молотов, очень интересовали вопросы: «как далеко Турция зашла в этих переговорах» и «не лучше ли было бы этого пакта не заключать», а также «не может ли наступить такой момент, когда Турция очутится в положении недоброжелательном по отношению к СССР».

Сараджоглу заверит советских руководителей, что уже парафированные соглашения, которые «будут подписаны», содержат оговорку, «что эти пакты не могут быть направлены против СССР». В ходе переговоров турецкий министр напомнит их предысторию и подчеркнет, что именно Турция предложила Советскому Союзу «известный проект пакта о взаимной помощи».

Сталин вступит в разговор не слишком дипломатично: «Меня турки не спрашивали, но если бы они меня спросили, то я не посоветовал бы им согласиться на заключение англо-турецкого и франко-турецкого пактов». Он пояснит свое отношение так: «Я думаю, как бы из-за этих тяжестей, которые взяла на себя Турция по Балканам, у нас с турками не вышло недоразумения, особенно из-за Болгарии». Кроме того, Сталин укажет еще на одну группу вопросов: «Мы с Германией разделили Польшу, Англия и Франция нам войны не объявили, но это может быть. Мы с немцами пакта о взаимной помощи не имеем, но, если англичане и французы объявят нам войну, нам придется с ними воевать». Все эти обстоятельства, скажет Сталин, «превращают [советско-турецкий] пакт в бумажку». Кто виноват, задастся вопросом Сталин, «что так повернулись дела, неблагоприятные для заключения с Турцией пакта», и ответит: «Если есть лица виноватые, то мы тоже виноваты – не предвидели всего этого». Было ли это признание собственных просчетов в стратегическом планировании искренним или это была просто фигура речи, мы вряд ли узнаем, но этот пассаж, так или иначе, отражает реальные сложности тех масштабных геополитических проектировок, которые Сталин решил воплотить в реальность.

Мехмет Шюкрю Сараджоглу

[Из открытых источников]

В конце беседы на вопрос Сараджоглу: «Что вы даете?» – Сталин ответит: «Ну, скажем, пакт о взаимной помощи в случае нападения непосредственно на Турцию в проливах и Черном море» и на турецкую территорию в Европе. Молотов подчеркнет необходимость советской оговорки в пакте Турции с Англией и Францией, «т. е. обязательства Турции перед Англией и Францией немедленно теряют свою силу в случае выступления Англии и Франции против СССР». Сталин уточнит: «Если возникнет конфликт, то Турция будет нейтральной». Сараджоглу проявит понимание поставленных проблем и, в свою очередь, поинтересуется, «что будет, если Германия двинется к Турции». «Мы не поддержим Турцию, если она выступит против Германии, – получит он ответ. – Но если Германия выступит против Турции, то мы воспротивимся»[126]. Сараджоглу немедленно доложит о советских предложениях в Анкару.

Советско-турецкие переговоры немедленно попадут в фокус внимания многочисленных интересантов. Турецкое правительство подвергнется давлению со стороны Англии и Франции, на советское руководство будет пытаться воздействовать Германия, живейший интерес к происходящему проявят Италия и балканские государства[127].