Полная версия

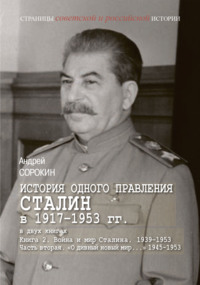

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 2. Война и мир Сталина. 1939-1953. Часть 1. «Наше дело правое». 1939-1945

13 и 17 октября состоятся еще две встречи Молотова и Сараджоглу, уже без участия Сталина. Текст пакта обсуждаться уже не будет. Молотов поставит вопросы о совместной обороне проливов и объявлении Турцией нейтралитета по отношению к Болгарии. Заявит он и об отказе СССР от обязательств на Балканах в случае германской агрессии. Турецкая сторона откажется принять во внимание соображения Молотова. Сараджоглу вскоре покинет Москву.

Через два дня Англия, Франция и Турция подпишут тройственный договор о взаимной помощи и военную конвенцию. При этом Турция, не договорившись с Москвой о пакте, приняла на себя обязательства, на целесообразность которых указывали советские руководители. В протоколе, приложенном к договору, содержалась формула: «Обязательства, принятые на себя Турцией в силу договора, не могут принудить Турцию к действию, результатом или последствием которого будет ее вовлечение в вооруженный конфликт с СССР»[128].

В течение последующих десяти дней советский посол в Анкаре будет продолжать консультации по вопросу о советско-турецком пакте. Однако 28 октября Молотов направит в совпосольство телеграмму: «Продолжение хождений к Сараджоглу не имеет смысла. Не стоит также посещать Иненю [президент Турции. – А. С.], если он сам не попросит к себе. Мы не нуждаемся в пакте о взаимопомощи с Турцией»[129]. Формальных оснований для прекращения переговоров не было. В литературе высказано предположение, что подписание советско-турецкого пакта о взаимопомощи вслед за тройственным англо-франко-турецким пактом было бы очевидным жестом в сторону Англии и Франции, чего в Москве старались избегать. Говорится и о тактической ошибке Москвы, положившейся на мнения и советы Риббентропа и других германских дипломатов[130]. Возможно, однако, что в сложившейся к началу октября ситуации Сталин, прозондировав намерения Турции и оценив их основательность, просто счел целесообразным оставить свои руки свободными, ожидая развития событий и возникновения новых «эвентуальностей».

Соображение о необходимости контроля над проливами проистекало из убеждения советского руководства в том, что СССР является главной черноморской державой, как об этом не раз заявлял Молотов на различных переговорах. Необходимой предпосылкой установления такого контроля и поддержания соответствующего режима функционирования проливов Сталину, судя по всему, виделся политический контроль над Болгарией. Как мы видели, «болгарский вопрос» возникал на переговорах и с Риббентропом, и с Сараджоглу, в которых принимал участие советский вождь.

Попытка советского внешнеполитического наступления осенью 1939 г. будет предпринята и на этом направлении. Уже 20 сентября 1939 г. наркоминдел предложит болгарскому послу в Москве заключить договор о взаимопомощи. София промолчит, вероятно, опасаясь ввода советских воинских контингентов и советизации. Москва сделает повторное предложение в ноябре. И на этот раз Болгария уклонится от рассмотрения этого предложения. Молотов в телеграмме от 12 ноября, направленной в советское полпредство в Болгарии, сделает показательное признание: «Пожалуй, болгары правы, говоря об опасностях для Болгарии, связанных в данный момент с заключением пакта взаимопомощи. Что же, можно с этим подождать» [131].

«Невозможно было обойтись без войны… так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов». Переговоры и война с Финляндией

Как мы видели, Финляндия относилась советским военно-политическим руководством к тем территориям, с которых могла исходить военная угроза Союзу ССР. Не приходится удивляться в этой связи, что, согласовав «свободу рук» на этом направлении, советское руководство постарается решить проблему безопасности на северо-западе. В начале октября 1939 г. советское руководство устами В. М. Молотова через финского посла в Москве предложит министру иностранных дел Финляндии или его уполномоченному прибыть в самое ближайшее время в Москву для переговоров «по конкретным политическим вопросам». Переговоры начнутся 12 октября.

Сталин принял участие в семи заседаниях из восьми. Как будет позднее вспоминать будущий президент Финляндской республики Ю. К. Паасикиви, принимавший личное участие в переговорном процессе, «Сталин с энтузиазмом участвовал в переговорах»[132].

На переговорах, запишет Паасикиви, «у русских было три различных “линии” поведения»: «Прежде всего аналогичный договор о взаимной помощи по образцу тех, что были заключены со странами Балтии. От этой линии Сталин отказался после непродолжительных переговоров, перейдя на вторую, предполагавшую ограниченное “локальное соглашение”, означавшее совместную оборону Финского залива. Поскольку мы отказались одобрить и ее, он оставил этот вариант, предложив создание [военной] базы в [на полуострове] Ханко, а также перенос границы на Карельском перешейке и в районе Петсамо». К этому надо добавить, что речь шла об обмене территориями в названных районах, который предлагался советской стороной со значительным преимуществом в пользу Финляндии. Сталин попытается доказать финской делегации необходимость создания советской военно-морской базы на северном побережье у входа в Финский залив, которую он предложит расположить на островах в районе полуострова Ханко или вообще продать эту территорию СССР.

Юхо Кусти Паасикиви

[Из открытых источников]

Сталиным на переговорах двигали главным образом военно-стратегические мотивы: он рассматривал территорию Финляндии, так же как и Прибалтийские государства, в качестве плацдарма возможной германской или англо-французской агрессии против СССР[133]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Черчилль У. Вторая мировая война: в 3 кн. / сокр. пер. с англ. 9-е изд. М., 2022. Кн. 1. С. 18.

2

Ленин В. И. ПСС. Т. 41. С. 353.

3

Сталин И. В. Сочинения. М., 1951. Т. 13. С. 302.

4

XIV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б): Стеногр. отчет. М., 1926. С. 14.

5

Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 1: 1 января – 31 августа 1939 г. М., 1992. С. 97.

6

См. подробнее: Мюнхен-1938: Падение в бездну Второй мировой: Сб. ст. М., 2023; Мюнхен-38. М., 2018.

7

См. подробнее: Мельтюхов М. И. Красная армия и Чехословацкий кризис 1938 г. // Мюнхен-1938: Падение в бездну Второй мировой. С. 89–110.

8

Дембски С. Польша, Советский Союз, кризис Версальской системы и причины начала Второй мировой войны // Вестник МГИМО-Университета. 2009. Специальный выпуск: Истоки мирового конфликта. С. 50.

9

См.: Документы внешней политики СССР. Т. 25. Кн. 1: 2 января – 30 июня 1942 г. М., 2010. С. 452.

10

См. подробнее: Матвеев Г. Ф. Как Польша участвовала в расчленении Чехословакии в 1938 г. //Мюнхен-1938: Падение в бездну Второй мировой. С. 229–250; Буневич Д. Польша и Судетский кризис 1938 г. // Там же. С. 147–159.

11

Сталин И. В. Сочинения. М., 2007. Т. 14. С. 392–397.

12

Там же. С. 399.

13

Там же. С. 450.

14

Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы (1918–1939 гг.). М., 2015. С. 462.

15

Год кризиса, 1938–1939: Документы и материалы: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 310.

16

Там же. С. 314.

17

Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы. С. 464–465.

18

Год кризиса, 1938–1939. Т. 1. С. 354–355.

19

Там же. С. 380–381.

20

Там же. С. 373–374.

21

Там же. С. 386–387; Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 1. С. 283–285.

22

АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 2. Д. 11. Л. 218–219; 1939 год: Начало Второй мировой войны. М., 2019. С. 14.

23

Год кризиса, 1938–1939. Т. 1. С. 385.

24

Там же. С. 370–371.

25

См.: Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы. С. 460.

26

Там же. С. 465–466.

27

См. подробнее: Донгаров А. Г. Рапалло – Великий перелом – Пакт – Война: СССР на пути в стратегический тупик: Дипломатические хроники и размышления. М., 2020. С. 110–112.

28

См. подробнее, напр.: Вынужденный альянс: Советско-балтийские отношения и международный кризис, 1939–1940 гг.: Сб. документов. М., 2019. С. 8–16; Ильмярв М. Безмолвная капитуляция: Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя войнами и утрата независимости (с середины 1920-х годов до аннексии в 1940). М., 2012; Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы. С. 471.

29

Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы. С. 467–468.

30

См.: Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 1. С. 281–293.

31

На приеме у Сталина: Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924–1953 гг.). М., 2010. С. 258.

32

Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 1. С. 327.

33

Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2: 1 сентября – 31 декабря 1939 г. М., 1992. С. 472.

34

Вестник МИД СССР. 1988. № 24. С. 30; 1989. № 6. С. 22.

35

Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы. С. 481.

36

Там же.

37

СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны. (Сентябрь 1938 г. – август 1939 г.): Документы и материалы. М., 1971. С. 432–434.

38

Год кризиса, 1938–1939. Т. 2. С. 90.

39

См. подробнее: Дюллен С. Уплотнение границ: К истокам советской политики, 1920–1940-е. М., 2019. С. 335–336.

40

Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 1. С. 459–460.

41

Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы. С. 480.

42

См., напр.: Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы. С. 461–494.

43

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 220. Л. 1.

44

Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы. С. 459.

45

Год кризиса, 1938–1939. Т. 2. С. 163–168.

46

Цит. по: Сиполс В. Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны. М., 1989. С. 257.

47

См.: Безыменский Л. А. Альтернативы 1939 года // Новое время. 1989. № 23. С. 41; Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз. М., 2008. С. 20–22.

48

Год кризиса, 1938–1939. Т. 2. С. 190.

49

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 220. Л. 3.

50

Там же. Л. 7.

51

1939 год: Начало Второй мировой войны. С. 128.

52

Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 1. С. 584.

53

1939 год: Начало Второй мировой войны. С. 131.

54

Там же. С. 136.

55

Там же. С. 138.

56

Там же. С. 139.

57

Там же. С. 140.

58

Год кризиса, 1938–1939. Т. 2. С. 184.

59

Там же. С. 209.

60

Там же. С. 186, 188.

61

Там же. С. 230.

62

Там же. С. 269–270.

63

Там же. С. 274–276.

64

Там же. С. 276–278.

65

Сталин И. В. Сочинения. Т. 14. С. 444–445.

66

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 296. Л. 1; 1939 год: Начало Второй мировой войны. С. 148–149.

67

Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР – Германия, 1932–1941. М., 2019. С. 290.

68

См. подробнее: Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина: Советский Союз и борьба за Европу, 1939–1941 (Документы, факты, суждения). М., 2000. С. 87.

69

Год кризиса, 1938–1939. Т. 2. С. 307–311.

70

Там же. С. 316.

71

Там же. С. 317.

72

Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. С. 70, 91.

73

Год кризиса, 1938–1939. Т. 2. С. 317.

74

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 220. Л. 139–141.

75

Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР – Германия, 1932–1941. С. 290–292.

76

1939 год: Начало Второй мировой войны. С. 149.

77

Сталин И. В. Сочинения. Т. 14. С. 446–449.

78

Там же. С. 445.

79

Там же. С. 450.

80

Майский И. М. Избранная переписка с российскими корреспондентами. М., 2005. Кн. 1. С. 302.

81

Год кризиса, 1938–1939. Т. 2. С. 312.

82

Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991. Кн. 1. С. 179–180.

83

См.: Городецкий Г. Роковой самообман. С. 20–22.

84

Антигитлеровская коалиция – 1939: Формула провала: Сб. статей / под общ. ред. В. Ю. Крашенинниковой. М., 2019. С. 321–331.

85

Белов Н., фон. Я был адъютантом Гитлера, 1937–1945 // Новая и новейшая история. 2001. № 4. С. 174; Год кризиса, 1938–1939. Т. 1. С. 375–378.

86

Кривопалов А. А. В тени теории глубокой операции: Подготовка Красной армии к войне на Западной границе в 1926–1941 гг. М., 2022. С. 326–327.

87

См. подробнее: Мюллер Р.-Д. Враг стоит на Востоке: Гитлеровские планы войны против СССР в 1939 году. М., 2015. С. 139–150.

88

Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы. С. 495.

89

См. подробнее: Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. С. 88.

90

Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн, 1919–1943. М., 2004. С. 779–781.

91

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 1292. Л. 47–48; Коминтерн и Вторая мировая война: в 2 ч. М., 1994–1998. Ч. 1: До 22 июня 1941 г. С. 88–89.

92

Коммунистический Интернационал. 1939. № 8–9.

93

См.: Байерляйн Б. «Предатель – ты, Сталин!»: Коминтерн и коммунистические партии в начале Второй мировой войны (1939–1941): утраченная солидарность левых сил. М., 2011.

94

См. подробнее: Мельтюхов М. И. Советско-польские войны: Военно-политическое противостояние 1918–1939 гг. М., 2001.

95

См.: Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 16.

96

См.: Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 606–611.

97

См.: Там же. С. 611–617.

98

Правда. 1939. 29 сент.

99

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 621. Л. 130–133.

100

См. подробнее: Яжборовская И. С., Яблоков А. Ю., Парсаданова В. С. Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. М., 2009.

101

Майский И. М. Дневник дипломата: Лондон, 1934–1943: в 2 кн. М., 2006–2009. Кн. 2. Ч. 1. С. 60.

102

См. подробнее: Кантор Ю. З. Заклятая дружба: Секретное сотрудничество СССР и Германии 20–30-х гг. М., 2014.

103

РГАСПИ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 154. Л. 3.

104

Там же.

105

Там же. Л. 1.

106

Правда. 1939. 1 нояб.

107

Правда. 1939. 30 нояб.

108

Правда. 1939. 25 дек.

109

См. подробнее: Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 1: 1 января – 31 октября 1940 г. М., 1995. С. 7–11.

110

См. подробнее: Там же. С. 57–61.

111

См.: Там же. С. 77–78.

112

Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм (1939–1940): Возвращение Советского Союза на берега Балтийского моря. М., 2014. С. 471.

113

Кен О. Н., Рупасов А. И. Москва и страны Балтии: Опыт взаимоотношений, 1917–1939. М., 2002. С. 248.

114

Вынужденный альянс: Советско-балтийские отношения и международный кризис, 1939–1940: Сб. документов. М., 2019. С. 18.

115

Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 446–447.

116

Полпреды сообщают… Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. М., 1990. С. 80–81.

117

СССР и Литва во Второй мировой войне: Сб. документов. Вильнюс, 2001. Т. 1. С. 197. Цит. по: Вынужденный альянс. С. 20–21.

118

Lithuania and the Soviet Union, 1939–1940: The Fateful Year: Memoirs by Juozas Urbsys // Lituanus: Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. 1989. Vol. 34. No. 2. P. 9.

119

Ibid. P. 115.

120

Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм (1939–1940). С. 48, 62, 72.

121

Вынужденный альянс. С. 23–24; Полпреды сообщают… С. 115, 161.

122

См.: Зубкова Е. Ю. Прибалтика и Кремль, 1940–1953. М., 2008. С. 58–62; Донгаров А. Г. Рапалло – Великий перелом – Пакт – Война. С. 119; Вынужденный альянс. С. 25–28.

123

Цит. по: Вынужденный альянс. С. 25.

124

Там же. С. 26.

125

См.: Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 611.

126

См.: Там же. С. 146–153.

127

См. подробнее: Чубарьян А. О. Канун трагедии: Сталин и международный кризис, сентябрь 1939 – июнь 1941. М., 2008. С. 176–180.

128

Цит. по: Там же. С. 180.

129

Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 240.

130

Чубарьян А. О. Канун трагедии. С. 182.

131

Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 279–280.

132

Паасикиви Ю. К. Моя работа в Москве и Финляндии в 1939–1941 гг. М., 2021. С. 50.

133

См., напр.: Мейнандер Х. История Финляндии. М., 2016. С. 157.